- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2323 人間学・ホスピタリティ 『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』 齋藤孝著(詩想社新書)

2024.05.02

毎月1日は、サンレー北九州の本部会議後に昼食会を開きます。食後は、コーヒーを飲みながら全員が3分ほどのショート・スピーチをするのが習慣です。人前で話をするのはなかなか難しいものですが、わが社の幹部社員はみんな話が上手なので、感心しています。スピーチといえば、『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』齋藤孝著(詩想社新書)が参考になります。「『あの人は深い』と言われる話し方」というサブタイトルがついています。著者は1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、同大大学院教育学研究科博士課程等を経て、明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。文化人として多くのメディアに登場。著書多数。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、著者の顔写真とともに「話の『深さ』は人間の『深さ』だ」「年相応の深さを身につけたい人から、日ごろ浅い話にうんざりさせられている人にまで、『浅い話』の正体を解き明かす」「続々重版!」書かれています。また、カバー前そでには、「私たちのまわりにあふれる『浅い話』」として、「『当たり前のことばかり述べる話』『ポイントを押さえていない掘り下げ方の甘い話』『具体性がなく、終始、漠然とした話』『思い込みが強くて視野の狭い話』『ものを知らない、知識のない人の話』『思いつきだけで、思考の形跡がない話』『人生観のない話』『普遍的視点がない話』……これら『浅い話』の問題点を解き明かし、『深い話』をする技術を説く」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

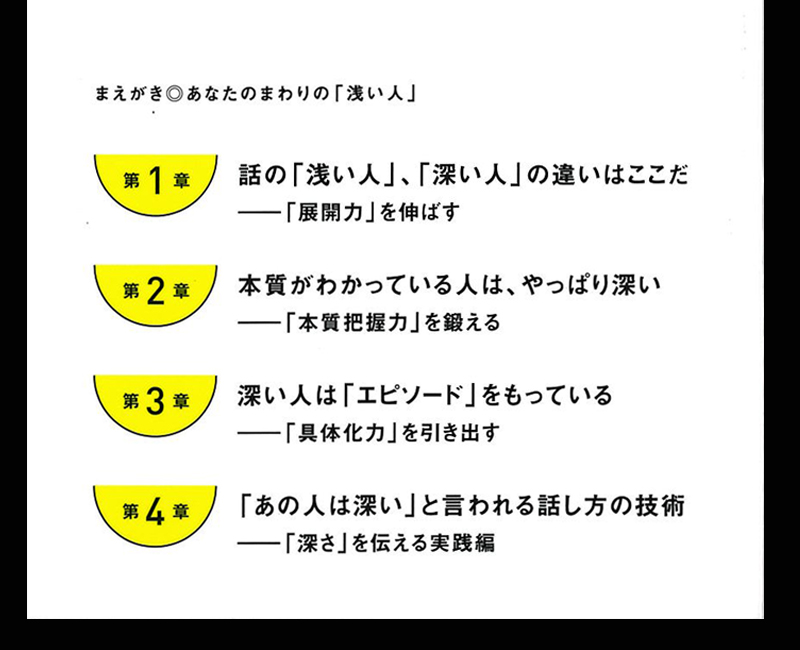

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

まえがき「あなたのまわりの『浅い人』」

「展開力」を伸ばす 第1章

話の「浅い人」、「深い人」の違いはここだ

「本質把握力」を鍛える 第2章

本質がわかっている人は、やっぱり深い

「具体化力」を引き出す 第3章

深い人は「エピソード」をもっている

「深さ」を伝える実践編 第4章

「あの人は深い」と言われる話し方の技術

まえがき「あなたのまわりの『浅い人』」では、著者は「すでに知っていることや、当たり前のことばかりを述べる話、大事なポイントを押さえていない掘り下げ方の甘い話、具体性がなく、終始、漠然とした話、思い込みが強くて視野の狭い話、ものを知らない、知識のない人の話、思いつきだけで、思考の形跡がない話、人生観が感じられない話、……などなど、これらは、聞き手に『浅い』という印象を与えてしまうものです」と述べます。

第1章「話の『浅い人』、『深い人』の違いはここだ」の「話の深さ、浅さは人間の『深さ』、『浅さ』である」では、「話が浅い」、「話が深い」という印象は、その話者の人間性に対する印象ともつながってくる部分だから重要だとして、著者は「つまり、浅い話ばかりをする人は、『浅い人』とみなされてしまうことが多く、知識や情報に乏しいというだけでなく、場合によっては思考力も浅く、知的ではない印象を聞き手の人にもたらしてしまいます。一方、深い話をする人は、『あの人の話は示唆に富んでいる』、『あの人の話は刺激的だ』と、まわりから興味や好感を抱かれるものです。深い思考力を備えていて、ものごとの本質を知っている人という印象も与えますから、まわりからも一目置かれることになります」と述べています。

「『深い話』をするために必要な3つの能力」では、聞き手側に変化を促す「深い話」をするためには、大きく分けて以下の3つの能力が必要になってくるとして、著者は「ひとつ目は『展開力』です。情報力、知識力と言い換えてもいいかもしれません。まず大前提として、薄っぺらな話に終わらないだけの情報量と知識量が必要になります。それを自分なりに入手して、話を推進していく展開力を身につけないと、深い話を構築していくことはできません。そして2つ目が、『本質把握力』になります。上っ面をなぞっているだけの話では結局、何も相手の心には残りません。核心の部分、本質をつかみ、それを提示する力があると話はどんどん深いものになっていきます。最後の3つ目は、『具体化力』です。『提案力』と言い換えてもいいかもしれません。話が抽象的なものに終始してしまうと、結局、聞き手の心までは動かせません。具体化したり、エピソードとして話に加えることで、深い話となっていきます」と述べています。

「インターネットは、コメント欄を読むと話が深くなる」では、自分とは別の視点の情報を収集する場合、役に立つのがネットニュースであると指摘し、著者は「時事問題などについて話す際は、特に便利です。ネットのニュース記事をいくつか照合すると事の詳細を知ることができますが、それ以上に、各ニュースに付属しているコメント欄が重要だといえます」と述べます。そこに載っているコメントは、必ずしも客観的で、すべて事実に即しているとは言い切れませんが、自分とは違った別の視点を手っ取り早く知るにはとても有意義なものです。これまでまったく思い浮かばなかった別の意見に、気づかされることもよくあることだといいます。

「引用によって話はどんどん深くなる」では、教養について語られています。教養とは、さまざまな知識や古典に対する造詣の深さであって、努力して学べば、誰にでも身につけることができるものであるとし、その意味で、深さを手に入れるもっとも手っ取り早い方法が、教養力をつけるということだと指摘します。その上で、著者は「教養力を身につけるには、『古典』を読むことがお勧めです。たとえば、古典といわれるものを100冊読んでいれば、かなり教養があるというレベルだと思います。とりあえず3冊でもいいので、とにかく古典デビューするのが先決です」と述べています。

また、著者は古典の中でも、『論語』が特に使い勝手のいいものだと考えているそうです。これには、わたしも全面的に賛成です。著者は、「教養は、ひけらかすものではなく、こぼれ落ちてしまうものです。日常生活のなかにあるほとんどの情報には、賞味期限があります。2~3週間もすれば、更新されていたり、過去の話となっていることがほとんどです。しかし、古典の教養というものは、いつまでも鮮度が落ちず、時代によらず本質を突いているものばかりです」と述べています。

「新書、手引書を活用して『古典デビュー』しよう」では、著者は以前、『渋沢栄一とフランクリン』(致知出版社)という本を書いたことがありますが、渋沢栄一は日本の資本主義の父であり、ベンジャミン・フランクリンはアメリカ建国の父といわれる政治家、物理学者です。この2人のことを学ぶと、実は2人がともに、資本主義の問題点を、その黎明期から意識していたことがわかります。金儲けに走りやすく、富が一部の人に偏在しやすいことを防ぐために、ともに、道徳心の重要さを説いています。著者は、「こういった共通点から2人を掘り下げようと、私は前記の本を書いたのですが、このように、ひとつ知っているものが増えると、別の何かと関連して、知識のネットワークがどんどん広がっていくものなのです。ネットワークができると、さらに理解が深まり、記憶にも定着します」と述べます。

「話し手と聞き手の知識差が『深さ』を生む」では、著者が大学院生のときに先生に言われたそうですが、論文を書く際は、同じテーマで原稿用紙1枚でも書けるし、30枚でも書ける、500枚でも書けるようにしなさい。それが、「わかっている」ということだと言われたそうです。著者は、「本当にその通りで、私も500枚、一生懸命に書いたものです。そうして書いたものを、今度は30枚に短くする必要が出てきたときには、当然、省略もしなければならないのですが、とても中身の深い30枚になります。やはり、全体で60枚のものを30枚にするよりも、500枚のものを30枚にするほうが意味の含有率が高い、深いものとなります。このように、深い話を展開するためには、その背景にどれだけの知識と情報のストックをもっているかが重要になってくるのです」と述べます。

「『歴史』を盛り込むことで出る深み」では、歴史を学ぶのであれば、日本史と世界史をリンクさせながら両方を学ぶことを訴えます。たとえば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の時代は、世界史ではイングランドの黄金期を築いたエリザベス1世(在位・1558~1603年)の時代でもあります。この時期、イギリスはスペイン無敵艦隊を破り(1588年)、その勢力を拡大していきます。日本も豊臣秀吉が朝鮮へと出兵(1592~93年、1597~98年)しました。しかし、その後、イングランドは海を越えて世界支配への道を進んでいきましたが、日本は朝鮮出兵をとりやめ、世界への門戸を閉ざす方向へと向かっていきます。

このように、日本史と世界史の知識をつながりで整理していると、記憶にとどめるときも容易になるといいます。また、日本史だけの知識であれば、それに精通していたとしても単にマニアとしてとらえられることもありますが、守備範囲が世界史まで広がっていると、教養のある人という印象になるといいます。日本の高校では、世界史という科目があり、多くの高校生が力を入れて勉強していますが、このような国は、実は世界では多数派ではないそうです。「これは世界に誇れる部分といってもいいでしょう」として、著者は「世界史とは、現在を読み解く最強のカギです。特に時事的なテーマを深く語る際には、必要な教養といえるでしょう」と述べるのでした。

第2章「本質がわかっている人は、やっぱり深い」の「『本質』とは斬新なものより『一見、平凡なもの』にある」では、中庸に言及。中庸とは、一見、平凡なものに見えるかもしれませんが、さまざまな意見を包摂し、ものごとの本質をとらえたものであるということができます。多くの人の納得を得ることができる絶妙のバランスであり、そこには、考え抜かれた深みがあると指摘し、著者は「中庸の大切さは、孔子も『中庸の徳たるや、それ至れるかな』という言葉を残し、いくつかある徳のなかでも、中庸が至高の徳であると指摘しています」と述べています。

古代ギリシャの哲学者、アリストテレスも『ニコマコス倫理学』の中で、中庸の徳を説いています。たとえば、「勇」とはどのような状態かといえば、それが極端に少ないと「臆病」になり、過剰であると「蛮勇」となります。臆病と蛮勇の間のちょうどいいくらいのところに「勇」があるとして、著者は「このように2千数百年前から、どちらかに偏ることのない絶妙なバランスとしての中庸が、徳というものの中心に置かれていました。そして現代でも、深みのあるものの見方や、大人としての『深さ』は、中庸であることが体現するものといえます」と述べています。

「複雑さのなかにも深さはある」では、深さとは「具体的かつ本質的」なものにあると指摘されます。それは、とてもシンプルでわかりやすい表現でありながら、そこに本質が示されていると、それが深さとなって聞き手には伝わるという意味です。しかし、そのようなわかりやすさ、シンプルさとは対極の、難解さ、複雑さにも、深さを感じさせる力があることも確かであるとして、著者は「たとえば、ガブリエル・ガルシア=マルケスの著した長編小説『百年の孤独』などはその典型です」と述べています。

「○○ワールド」というようなものを構築しているような複雑さ、難解さに、深さを感じる場合には、そこに解釈の多様性を許すような意味の広がりがあるといいます。ゲーテは自身の作品『ファウスト』について、『ゲーテとの対話』のなかで、この作品はどこかぼんやりとしていてつかみどころがなく、そこが人を惹きつけるのだろうといった趣旨のことを言っていると紹介し、著者は「『深さ』とは、発信者だけではなく、受け手が考え出しているものでもあるといえます。受け手が勝手に解釈に解釈を重ねて、感じ取っているという側面もあるのです。ただし、そうした多様な解釈を可能にするテキストは誰もが書けるものではなく、それができるのが、文学者ということになります」と述べるのでした。