- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

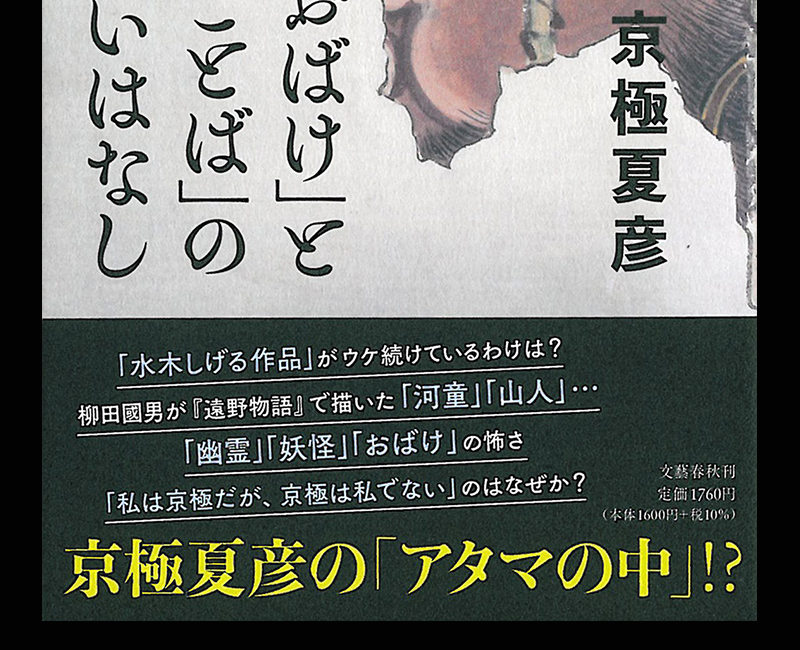

No.2337 SF・ミステリー | ホラー・ファンタジー 『「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし』 京極夏彦著(文藝春秋)

2024.07.18

『「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし』京極夏彦著(文藝春秋)を読みました。「京極夏彦講演集」というサブタイトルがついています。著者は1963年生まれ。北海道小樽市出身。日本推理作家協会 第15代代表理事。世界妖怪協会・お化け友の会 代表代行。1994年「姑獲鳥の夏」でデビュー。1996年「魍魎の匣」で第49回日本推理作家協会賞長編部門、1997年「嗤う伊右衛門」で第25回泉鏡花賞、2003年「覘き小平次」で第16回山本周五郎賞、2004年「後巷説百物語」で第130回直木賞を受賞。2011年 「西巷説百物語」で第24回柴田錬三郎賞受賞。2016年 遠野文化賞受賞。2019年 埼玉文化賞受賞。2022年 「遠巷説百物語」で第56回吉川英治文学賞受賞。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「『水木しげる作品』がウケ続けているわけは?」「柳田國男が『遠野物語』で描いた『河童』『山人』…」「『幽霊』『妖怪』『おばけ』の怖さ」「『私は京極だが、京極は私でない』のはなぜか?」と書かれ、「京極夏彦の『アタマの中』!?」とあります。

カバー前そでには、「目の前にドーンと立ちふさがるといえば、『ゲゲゲの鬼太郎』でも有名な『ぬりかべ』というのもいますね。この『塗壁』という言葉は本来、お化けの名前ではありません。歩いていて何かに突き当たって歩けなくなる『現象』を塗壁と呼ぶのです。『塗壁が出る』わけではなくて、『塗壁が起きる』だったんですね。それがキャラ化して壁のような“妖怪”になってしまいました。これも、柳田の『妖怪名彙』を読んだ水木さんが絵画化したことに端を発しています。(「第九条 日本語と“妖怪”のおはなし」より)」と書かれています。

アマゾンには、「直木賞作家にして日本推理作家協会代表理事の京極夏彦さんは当代きっての妖怪研究家としても知られています。全国各地に伝わる「幽霊」「おばけ」の話にも通じています。そんな京極さんが〝妖し〟の魅力を存分に紹介する初の講演集!」として、本書で語られる主なテーマが以下のように紹介されています。

▼「鬼太郎」「ネコ娘」「子泣き爺」「ぬりかべ」のモデルは実在した?

▼“師匠”水木しげるに学んだこと

▼「遠野物語」に登場する「河童」「山人」はナニ者?

▼「幽霊」「妖怪」「おばけ」はなぜ怖いのか?

▼絵師・河鍋暁斎はなぜ「天才」と言われた理由とは?

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りになっています。

「はじめに」

第一講 世界の半分は書物の中にある

第二講 水木“妖怪”は

何でできているか

第三講 水木漫画と日本の“妖怪”文化

第四講 「怪しい」「妖しい」

「あやしい」話

第五講 柳田國男と『遠野物語』の話

第六講 河鍋暁斎はやはり画鬼である

第七講 幽霊は怖いのだろうか?

第八講 「ことば」と「おばけ」

との関係

第九講 日本語と“妖怪”のおはなし

第一講「世界の半分は書物の中にある」は、2012年7月7日に東京ビッグサイトで行われた「東京国際ブックフェア」の読書推進セミナー講演会の内容です。この講演の中の「言葉という発明」では、著者は「人間が、数字の次に手に入れたデジタルな技術は言葉です。『いやいや言葉なんて全然デジタルじゃないじゃん』と思う人がいると思います。『デジタルって、なんかもっと電子っぽいものじゃない?』とか、『なんか電気が流れているものでしょう?』とか、そういう認識の人も少なくないと思います。しかし、言葉は非常にデジタルなものです。僕と僕以外、私と私以外、あなたとあなた以外、男の人と女の人、自分と他人というように分割されています。全部切り分けられていますね。言葉がなかったら、『あれとそれ』というような、ぼんやりしたことしか言えないわけです。これは『切り分けることで認識しやすくする』という意味で、時間の捉え方と同じです。言葉は概念でもあります。この会場にも男の人はたくさんいますが、男というモノがあるわけではないですね。男というのは概念です。つまり私たちは、可能な限り細分化した概念を生み出すことで、言葉で世界を分割し、理解しているわけです」と述べています。

「文字という発明」では、わたしたちが本を読むという行為が取り上げられます。正確にいうと本に書かれている文章を読みます。文章というのは実にシステマチックにできているとして、著者は「そもそも『言葉』は耳で聞く『音』です。文字は、もともとは『絵』ですよね。記号です。音を記号に置き換えているのです。その記号の並び方で音を知る。それによって言葉として理解する。これ、すごい技です。当たり前のようですが、なかなかできないことですよ。みんな普通にできていますけれども。人類の大発明です。もしかしたら、言葉と文字は、人間が発明したものの中でも一番すごいものではないかと思います。本当のところはわかりませんが、絵って、最初は二度と戻れない過去を描きとめておこうとして描かれたのかもしれませんね。まあ、すごいことがあったとして、『うーん、忘れるかも。絵に描いておこう』みたいな。消えてしまう過去を『記録』する」と述べます。

人は、絵を簡単にしてみよう、小さくてもわかるようにしてみよう、もっと簡略化してみようと、工夫していった、と著者は指摘します。それはやがて音声である言葉とリンクしていきました。アルファベットなどは絵が本来持っていた意味を捨てて、表音文字として言葉を表す方向に進化したものです。漢字は、意味を温存したまま、組み合わせることで多くのものごとを表す、表意文字としてでき上がった文字です。日本語表記は、漢字をベースにしてひらがなカタカナという表音文字を組み合わせたハイブリッドです。著者は、「そうやって次々に概念を操作していくことで、私たちは世界を見る目の解像度を上げ、世界を享受し、新しい世界を生み出すという、非常に高度なテクニックを獲得してきたわけです」と述べています。

「世界の半分を愉しむ」では、わたしたち人間は、言葉と文字という驚くべき発明によって、自分の頭の中に世界を取り込み、取り込んだ世界を概念に置き換えることで編集し、世界を再構成する能力を獲得したことが指摘されます。語彙を増やすということは、取り込む際の、また出力する際の解像度を上げるということでるとして、著者は「再構成されたもうひとつの世界は私たちにとって現実世界を凌駕するほどの質量を持っています。あたかも、死後の世界が現実の世界より広大かつ長大であるように、です。そして私たちは、そのもうひとつの世界なくしては生きていくことができません。過去も未来も、そのもうひとつの世界にしかないからですね。その、実際にはないのだけれどなくてはならないもうひとつの世界をパッケージ化したものが、書物です。世界の半分は、書物の中にあるんです」と述べています。

また、著者は「言葉は概念であり、それはもうひとつの世界でもあるんですから、世界認識全般に言えることではあるんです。お化けなんかを調べていると身につまされることが多いです」と述べます。お化けというのは、きわめてどうでもいいものだといいます。それで書き間違いや勘違いなんかで生まれたり、変化したりするいい加減なものですが、それが「良い具合」だと定着するし、そこから新しい文化や習俗なんかが生まれたりもするとして、著者は、「適当なんだけれどもダイナミックで、興味深いものです。言葉で概念が作られ、概念が現実に反映する。どんどん更新されていくんです。よく近頃は日本語が乱れているとか、『最近の若いやつは変な言葉使いやがって』などと言う方もいるんですけど、そんなのは昔からそうなんです。言葉は常に変化していくものです」と述べます。

「それでも本は高くない」では、読書というのは、読んだ人が、その人だけの物語を生み出す行為であると指摘します。立ち上がるのはその人にしか作れない物語であり、書籍はそのためにある装置なのだといいます。著者は、「みなさんは、『面白いのは作者が面白く書いてくれたからだ』と思うかもしれませんが、大間違いです。それは読んだあなたが作った物語であり、カスタマイズされた、あなただけの世界です。読書は、現実を凌駕する「もう半分の世界」を豊かにしてくれるんです。タイムトラベルも宇宙旅行も秘境探検も自由です。他人の人生をなぞることもできます。スペースシャトルに乗ろうと思ったら何億円もかかりますが、たかだか数千円で宇宙だろうがあの世だろうが行き放題です。しかも危険はなく、必ず帰ってこられます。さらに、何度でも楽しめます。一読目と二読目、三読目で、まったく違う世界が立ち上がることもあります。

それを考えると、本は全然高くありません。それだけの価値があるからこその値段なのです。そこのところは間違えないでいただきたいと思います」と述べます。

そして、「東京国際ブックフェア」の読書推進セミナー講演会の最後を、著者は「私などは本でだいぶ散財しています。若い頃は食事を抜いてもお金を貯めて買っていました。かなり苦しかったわけですが、書籍が高いと思ったことはありません。書籍は、一度ハマったら逃げられません。無間地獄です。ただ、本の地獄は逃げられないのではなく、逃げたくなくなるすばらしい地獄なんです。ですから、素敵な世界の半分を手に入れるために、読者のみなさんは今後も望んで、この無間の書物地獄に落ちていただきたいと思います」という言葉で締め括るのでした。

第二講「水木“妖怪”は何でできているか」2018年12月1日に島根県芸術文化センターで開催された水木しげる追悼イベントでの講演内容です。この中の「“妖怪”はややこしい」では、江戸時代の“妖怪”は、いまでいうところの「ゆるキャラ」に相当するようなものだと指摘されます。著者は、「江戸期の“化け物”の少し小洒落た別称として使われていました。ところが明治期になると、仏教哲学者の井上圓了が啓蒙のために、オカルト全般を“妖怪”と呼び習わしました。その後、風俗史学という学問で“妖怪”は犯罪や変態心理学と同列のものとして紹介されました。そうした下賎な扱いを嫌って、日本民俗学の祖である柳田國男は、一度採用しかけた“妖怪”という言葉を使わなくなってしまいました」と説明しています。

しかしながら、犯罪や変態心理学と同列のものとするような風潮が下火になった頃、やはり“妖怪”しかないと思ったものか、民俗学の操作概念として“妖怪”という言葉を再度使い出したといいます。それはいわゆる民俗社会に伝わる、怪しげなものごとを囲い込むための名称でした。昭和に入ってから、そういうさまざまな概念の一部は捨てられ、あるいは融合して、「妖怪は、気持ち悪いけど、不思議でキモカワなキャラなのね」という扱いになって、「『鬼太郎』に出ていれば妖怪でしょ」というところに落ち着いたのです。著者は、「いま一般化している“妖怪”概念の形成に一役買ったのは明らかに水木しげるです。それは間違いありません。水木さんと同時代に“妖怪”という言葉を使ったクリエイターもいましたが、すべて水木妖怪に駆逐されてしまいました」と述べます。たくさんの人たちが“妖怪”を生成しましたが、最終的に残ったのは水木“妖怪”でした。著者は、「私たちが“妖怪”っぽいと思うものは、たいてい水木さんが創った“妖怪”の影響を受けています。『妖怪ウォッチ』でさえ、水木しげるの用いた枠組みをそのまま引き継いでいるんです」と述べます。

また、「目には見えないものを描くために」では、わたしたちが“妖怪”と呼んでいるものの正体は、実は水木しげるが「好きなもの」なのだと指摘します。著者は、「水木さんは、自分が好きなものを好きなように描いて、それで日本の文化に影響を与え、後世に続く何十万人、何千万人、いや世界中を騙してしまったんですね。すごい人です」と述べます。水木しげるは、抽象的なものを具体的な形にしたのみならず、エンタテインメント化することによって普遍化したのです。それが、いま、わたしたちが“妖怪”と呼んでいるもののベースとなっているのです。著者は、「これは、かなりダイナミックな概念操作です。現在、“妖怪”は、さまざまなエンタテインメント作品に登場しますが、作中の“妖怪”のほぼすべてが水木式の応用か、縮小再生産で生み出されたものと考えていいでしょう」と述べるのでした。

「想い出、他界、そして幸福」では、水木しげるの好きなものがいくつかのキーワードで示されます。まず、1つ目は「想い出」です。水木しげるの実家は、お金持ちだったそうです。父親は道楽者だったようで、いろいろな娯楽品を家に持ち込みました。歌舞伎が大好きで、劇の脚本を書きたがり、映写機を仕入れて映画館を開設したり、アメリカン・コミックスを大量に持ってきたりしたそうです。著者は、「水木さんは地方で暮らしながらも、文化的には都会と変わらない情報を摂取することができていたようです。水木漫画には、日本風な、土俗的なイメージがありますよね。でも若い頃に描いた童画はとても西洋的なタッチなんです。海外の児童文学もよく読みました。アンデルセン童話の『人魚姫』が大好きでした。『どこが良かったんですか』と尋ねたら、『最後に泡となて消えるところでは涙したネ』と語られていました」と述べています。

一般的な水木しげるのイメージからは想像できないくらい、繊細でロマンティックなものが好きだったわけです。『白雪姫』も好きで、ディズニーのアニメ映画『白雪姫』が日本で公開されるはるか前に、水木しげるは『白雪姫』の絵本を自作していたそうです。著者は、「まだきちんと邦訳されているかどうかも怪しい時代に、すでに水木流の『白雪姫』を描いていたのです。本当に水木さんが描いたのかと思うくらい、とてもかわいい白雪姫です。『白雪ばばあ』とかではなく、本当に『白雪姫』ですからね。そういう人だったのです。感性豊かなロマンチストが、豊かな自然や民俗行事に囲まれて育ったんです。その想い出は、水木さんにとって、かなり大切なものでした」と述べます。

2つ目のキーワードは「他界」です。水木しげるは少年時代から「死」に興味を持っていました。お寺の地獄極楽図に見とれてしまい、通いつめたというエピソードは有名です。しかし、彼の他界観を決定づけたのは戦争でした。著者は、「水木少年にとっての『死』は、民俗行事であり、宗教儀礼であり、神秘でした。しか水木青年に届いた召集令状は、リアルな死刑宣告だったのです。この抗えない『死』に直面した時に、水木青年は仏教やキリスト教、哲学など、あらゆるものを勉強します。悟りを開こう、諦観しよう、どこかに光明を見出そうと、あがきます。しかし、どこにも答えは書いてありませんでした。わからないまま、水木しげるは南方戦線の最前線に送られてしまいます。そこで水木さんは一旦死にます。もちろん水木さんは生きて帰ってきたのですが、戦争中に水木しげるという人は一回死んでいるのです」と述べています。

南方で終戦を迎えた水木しげるは、何と現地除隊を申し出ました。現地除隊とは「もう日本に帰らないで、ここで暮らす」ということです。著者は、「何故そんなことを言ったのか、みなさん不思議に思われるでしょう。そして、おそらくこれが他の戦争体験者の方と違うところなんでしょうが、水木さんは地獄と同時に天国も見つけてしまったんです。水木さんは軍隊を抜け出して、現地人であるトライ族の集落にちょくちょく遊びにいっていたんですね。負傷した水木青年の力になってくれたのも、現地の人でした。彼らの生活は、水木さんにとって理想的でした。あんまり働かなくても食うに困ることはありません。それほど考えなくてもそのへんに自然に生っているものをもいで食べていれば、とりあえず生きていられる。疲れたら寝る。起きたら食う。しかもジャングルにはいろんな動物がいます。鳥の声がする、虫が這っている。花も咲いている。これはもう水木的には何ものにも代えがたい環境です。まさに、水木イズムにマッチした――天国でしかありません」と述べます。

水木しげるは、現地のトライ族の人々を「土人」と表現しました。現在では差別用語で使ってはいけない言葉ですが、水木用語的には「土人」は最上級の褒め言葉でした。土の人、つまり土と一緒に生きている人たちという意味です。人間としては最高に幸せな状態であるという賛辞でもあります。ですから、著者もそれに引きずられて、すぐ「土人」と言ってしまうことがあるそうですが、たいてい怒られるといいます。著者は、「家族にはたしなめられ、小説に書くと赤字が入り、公共の場で言うと反省をうながされ、テレビで使うと『ピー』という自主規制音が入ります。しかし、水木さんは平気で使っていました。南方には天国と地獄が同時に存在していたんです。これは、まさにあの世です。天国があって地獄があるのですから」と述べています。

3つの目のキーワードは「幸福」です。著者は、「水木さんにとっての幸福とは、たくさんお金を儲けることではありません。地位や名誉を得ることでもありません。水木さんはよく『大金を持っている』と言うのですが、大金といっても100万円程度です。『程度』と言っても、もちろん大金なんですが、水木さんほどの巨匠が大金と表現するならば、もっと大きな金額を想像しますよね。水木さんは通帳のゼロの数が増えることについては無頓着ですが、手元に10万円とか20万円あると喜ぶ人でした。すぐに使えるからです。使えない金はいくらあっても、ちっとも面白くないのです。使える金は、あったほうがいい。現金の20万円のほうが1億円の小切手よりもうれしいのです。そういう人でした。手元のお金を何に使うかというと、本を買ったり、コンビニで『ガリガリ君』を買って食べたりするんです」と述べます。

水木しげるは、「怠け者になりなさい」と言います。これは、働くなということではありません。「やりたくないことなんかやらなくてもいい身分になれ」という意味です。著者は、「働きたくないからといって働かないでいたら、生きていけません。でも、やりたくないことを無理にやり続ける状態は、幸福とはいいがたいですね。ですから、『怠け者になりなさい』というのは、『やりたいことだけやっていても暮らしていけるような人になりなさい』という意味です。とはいうものの、やりたいことだけやっていたとしても、お金にならなければ死んじゃいます。つまり妥協せず、好きなことを『生活に繋げろ』、という意味なんですね。ちゃんと働け、ということなんです」と説明しています。

「古いものは古くならない」では、水木“妖怪”は水木しげるの子どもの頃の“想い出”と、戦地で培った“他界”観と、現世で追い求める“幸福”の3つでできていることが指摘されます。その3つを基準にし、さらに卓越したセンスで選ばれた形と背景で作り上げられたものが、わたしたちの知る水木“妖怪”なのです。著者は、「そうして考えてみると、民俗学でいう“妖怪”やオカルト、言い伝えやお話の中に出てくる化け物なんかとは、ずいぶん違っていることがわかります。もちろん、そうしたものとも無関係ではありません。でもそれは水木“妖怪”の一要素でしかないんですね。そこにすべてが還元できるわけではないのです。民俗学でいう“妖怪”は、古い時代の地域の文化に密接にリンクしています、ですから懐かしさ――想い出に誘う1つの呼び水にはなります。だから、水木さんは民俗学を非常に大事にしていました。民俗学の妖怪と水木“妖怪”は、それなりに密接な関係にありますが、イコールではありません」と述べるのでした。

第三講「水木漫画と日本の“妖怪”文化」では、2019年6月22日に神奈川大学のセレストホールで行われた「そうごう美術館 水木しげる・魂の漫画展開催記念特別講演会」の内容です。この中の「ゆるキャラの背後にあるもの」では、“妖怪”も、ゆるキャラと同じようなところがあると指摘し、著者は「ゆるキャラの背後には、その地方の産業や、町おこしをしようとする努力や、さまざまな事情があります。つまり、その土地の特色が潜んでいるわけです。“妖怪”にも同様に、生まれた地域の事情が必ずあります。“妖怪”というキャラからは見えない、背後の情報が隠されている。しかし、私たちはそれぞれの“妖怪”の事情など承知していません。ゆるキャラを見る時にも、背景にどんな苦労があったとか、どんな苦心をしたかなんてことは知りませんね。でも、作り手の意図は想像できちゃいます」と述べています。

“妖怪”の背後には、さまざまな文化が隠れています。日本の生活や暮らしに密着した長い歴史がたしかに存在します。それは必ずしも、いいことばかりではなく、悲しいことや辛いこと、嫌なこと、忘れたくないことや忘れたいこと、いろいろな事象や人の思いが込められているとして、著者は「たとえば民俗社会には『うぶめ』というお化けが伝えられています。これはお産で亡くなった女性の化身です。昔のお産は命がけでした。どんなに健やかに生まれてくることを祈っていても、母子ともに亡くなるようなことも少なくありませんでした。残された家族にとっては辛く悲しいことです」と述べています。

続けて、著者は「第三者はよく『悲しみを乗りこえて生きるべきだ』なんて、無責任な正論を言うわけですが、当事者にしてみれば、そう簡単に乗りこえられるものではありませんよね。とはいえ、忘れられないからといっていつまでも引きずっているわけにもいかないです。残された人が絶望したり病気になっちゃったりするのは、よろしくない。だから、忘れられないけれど忘れなければいけないことを、お化けに託すという対処法が考え出されたんです。お化けにしてしまえば、いざとなれば退治することもできるし、魔除けなどで退散してらうこともできます。お化けはつらさや悲しみと共存する知恵でもあるんですね。忘れることはできないけれど、悲しみ続けることもなくなるわけです」と述べます。

以前、著者が四国に行った時に、土地の長老からこんな話を聞いたそうです。「オヤジさんが朝帰りしたとします。で、おしろいの匂いがプンプンするんですね。襟に口紅なんかもついている、こいつは浮気だと思った奥さんが『あんた一晩中何をしていたのさ?』と問いつめますね。オヤジは『どうもなあ、タヌキに化かされたらしい』と答えます。そんな都合のいいタヌキはいないわけで、というか実際のタヌキは化かしませんからね、明らかに言いわけなんですが、『タヌキならしょうがないわね』で済んでしまうのがこのあたりの良いところじゃ、と言う」という話ですが、面白いですね。

埼玉県には、「袖引小僧」というお化けが伝わっています。袖を引くだけで何もしないお化けです。袖を引かれたので誰かなと思って見ると、誰もいない。それだけです。誰も見ることのできない、罪のないお化けですね。しかし、元をたどれば落ち武者の幽霊なのだそうです。著者は、「傷を負って倒れた落ち武者が、通りかかった人に助けを求めて袖を引く――ということなんでしょう。悲惨です。名前だけあって姿のないこのお化けに姿形を与えたのは水木しげるさんです。小さな子どもで、首から下は真っ黒な全身タイツのようなものを着ていて、顔には丸い目とブタのような鼻が付いている。可愛いのか可愛くないのか、ちょっとわからないんですが、とてもいい絵です。誰もいないのに袖を引かれる、その奇妙な感じがうまく表されています」と述べます。

「水木しげるの目で世の中を見る」では、水木しげるは縦横無尽に情報を収集し、ありとあらゆるものを材料に使ったことが紹介されます。民俗学資料や古い言い伝え、江戸時代の絵、民芸品、そうしたものを盛り込むことで、“妖怪”というアイコンの後ろに深い奥行きを描き出すことに成功したのです。著者は、「読み手はキャラクターとして漫画の中で飛び回る“妖怪”から、見た目以上の深い何かを無意識に感じ取ってしまうんです。それが何か具体的にはわからなくても、キャラという以上の何かを見てしまう。ただのお化け退治の漫画ではなく、もっと深みのあるものを読んだ気持ちになるんですね」と述べています。

「“妖怪”は海を渡る」では、現在、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』の大ヒットによって、台湾で妖怪ブームが起こっていることが紹介されます。日本民俗学会の前身である民間伝承の会を柳田國男が立ち上げたのは、昭和10年のことでした。全国から収集した民俗事例、民俗語彙の一部を“妖怪”にカテゴライズし、そこから“妖怪”研究はスタートします。著者は、「水木しげるの貸本漫画デビューが昭和32年、“妖怪”という概念を一般化し、キャラクター化して娯楽コンテンツとして確立し、漫画やアニメ、ゲームが当たり前のように次々作られるようになったのは、平成半ば以降です。この100年にわたるプロセスを台湾は2~3年で成し遂げたことになります。これは快挙ですね。

第四講「『怪しい』『妖しい』『あやしい』話」は、2017年7月23日に守口市生涯学習情報センターで開催された文化講演会「記される怪~記録と文芸、怪談と妖怪~」の内容です。この中の「シチュエーションが『怪しい』」では、

夕暮れを「たそがれ」と言いますが、あれは「誰ぞ彼」であることが指摘されます。暗くなってきて、往き合う人がどこの誰だかわからなくなる時間という意味です。「逢魔が時」というのは「魔に逢う」時間帯ということです。著者は、「電灯のない田舎の道は暗いんです。誰か近づいてきても顔がよく見えないんです。知り合いかどうかを確認するため、『おまえは誰だ』と聞くしかない。よそ者であってもちゃんと答えればいいんですが、もにょもにょとわからない答え方をされると、これは途端に怪しくなりますね。そんな時間にそこを歩いている『事情』もわからない、『素性』もわからない。これは怪しいです。だから『カワウソが化けた』と言われちゃう。いや、ことによると、本当はただの滑舌がわるい人だったのかもしれませんけども」と述べています。

「ビジュアルが『怪しい』」では、『百鬼夜行絵巻』が取り上げられます。「百鬼夜行」という言葉自体は『今昔物語集』などの説話集にも見られますが、平安の人々が恐れた百鬼夜行は、「特定の日の夜は、目に見えないものたちが行進する日だから出歩かないように」というだけのものでした。中国で「鬼」といえば死んだ人の霊魂のことですから、百鬼夜行とはこの世にいないものたちの行進ということです。著者は、「見えません。見えるのは安倍晴明のような特別な人だけですね。目に見えないものは絵に描きようがありませんから、絵はないです。まして、古びた道具に手足が生えたものが行進しているわけではありません。『百鬼夜行絵巻』という絵巻の名前のほうが間違ってるんです」と述べます。

江戸後期に黄表紙という一種の絵本がブームになり、50年ほど流行しました。地上波アナログテレビ放送は50年ほどでデジタルに切り替わったので、それに匹敵するぐらいの期間は読まれていたわけです。黄表紙は子ども向け絵本ではなく、恋愛あり犯罪あり社会諷刺ありの、どちらかというといまの劇画、青年漫画に近いものでしたが、そこにお化けキャラが登場するようになりました。著者は、「あたかもゴジラが『シン・ゴジラ』で大人向けに返り咲いた――のとは、残念ながら違います。お化けの起用はシリアスなものではなく、パロディ、ブラックジョークのようなコミカルな諷刺に使われたんですね。たとえば存在しませんが、『青年クレヨンしんちゃん』とか――いや、『おそ松さん』なんかに近いですかね。お化けは喧嘩して刃傷沙汰を起こしたり、恋愛して結婚したり、子どもまでもうけます。『百々爺』が『ろくろ首』に失恋する――みたいなお話ですね。こうなると現在の“妖怪”とほぼ変わりません。黄表紙のお化けたちは、私たちが知る“妖怪”キャラクターの直系の先祖だといえるでしょう」と述べています。

「『怪しい』×『妖しい』」では、民俗社会のお化けは、主にシチュエーションの「怪しさ」に起因する、要するに人間だと指摘しています。しかし、人間だということになると、体験者が感じた「怖さ」が伝わらないので、体験者は「怪しさ」を盛るといいます。「怪しさ」を盛る際、都市部から入ってきた奇態なお化けの絵はとても有効であるとして、著者は「『俺が見たのはこれに違いない。まったく同じものが描いてある』と、さらに『怪しさ』が盛られていくこともあったでしょう。『シチュエーション×ビジュアル』の、怪しさ2倍です。このような展開で民俗社会に奇妙な化け物がはびこっていった――と考えてもいいと思います」と述べています。

これは村落共同体が戦後解体の一途をたどり、同じ文化を共有する人がどんどん減っていったことにも関係すると指摘し、著者は「地方も都市部と同じような暮らしぶりになり、村落共同体の中だけで通用したお化けという『文化』が、どんどん失われていったからです。そういう文化を拾い集めて研究するのが民俗学者です。民俗学者たちは、壊れていく村落共同体に伝わる文化や伝統を聞き集めて記録していきました。かつてあった日本の姿を書きとめておく作業です。その上で、何故その文化が生まれたのか、私たちの現在の暮らしが何故できたのかを見極めるため、さらに遡って研究していく――それが民俗学という学問です」と述べます。

「『妖しい』は不思議ではない」では、重要なのは「怖いとは何か」であるとして、著者は「怖さって、予感なんですね。本当は怖いことが起こる直前までが怖いんです。起こった後は『怖かった』と過去形になります。たとえば、白い服を着た髪の長い女が、いきなりにゅーっと部屋に入ってきたなら怖いですか。怖いとしたら、何故怖いのでしょうか。ただ女の人が入ってきただけなら別に怖くないはずですよね。せいぜい驚くか、気味が悪いというだけですよ。『リング』の貞子にしろ『呪怨』の伽椰子にしろ、何かするだろうと思うから怖いわけです」と述べます。これは読んでいて膝を打ちました。まさに、その通りだと思います。

『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)

『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)

「『怪しさ』とつきあう」では、自分の祖先や亡くなった方への気持ちを大切にする――それは亡くなった方を悼み、生を慈しむことであると指摘されます。お墓参りの最中に、お墓の上にひらりと落ちたひとひらの花びらを見て「ああ、これはお婆ちゃんが落としてくれたんだな」と思うことは、ちっともおかしいことではなく、むしろ、そうした気持ちは大事にすべきだという著者は、「それによって人生が豊かになるからです。生きやすくなるからです。だからといって、『あなたの病気や仕事の失敗は、先祖を供養しないせいです。先祖に祟られて死にたくなければ、この壺を買いなさい』みたいな話には絶対に耳を貸してはいけませんよ。嘘ですからね」と述べています。このあたりは、拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)で展開したわたしの主張と同じですね。

第五講「柳田國男と『遠野物語』の話」は、2016年4月16日に「いわて県民情報交流センター アイーナ」で行われたNHK文化センター盛岡・北上教室講演会の「遠野物語にみる、生と死」の内容です。この中の「抽出し、整理する」では、少年時代の柳田國男が、お堂で間引きの絵馬を見たことを紹介します。間引きとは、食いぶちが足りないため親が生まれた子どもを殺してしまうことです。そのような苛烈なシーンを描いた絵馬を見て、柳田國男は非常にショックを受けたとして、著者は「赤ん坊を殺すような貧しい暮らしがあっていいものか、そんな状況を放置するような行政が正しいのか、と強く憤ったようです。柳田國男はその経験から、郷土を豊かにしなければいけないと、志を立てました」と述べています。

柳田は、「その土地にどんな人たちが住み、どのように暮らしているかを知らなければ、行政も最適な施策は立てられない。そのためには風土文化を詳しく調べて体系化すべきだ」と考えました。その時に彼が提唱した学問は「郷土学」と名づけられました。著者は、「彼は、人々の暮らしぶりを調べる中であることに気がつきました。土地によって暮らしぶりはバラバラだけど、共通しているところもある。そして、差異を抽出すればそれは地域性となるし、逆に共通点を抽出すれば日本という国の姿が見えてくるのではないか、と考えたのです。その発想が最終的には民俗学という学問に帰結することになります」と説明しています。

その昔、遠野は辺鄙な農村ではありませんでした。城下町ですし、非常に発達した商業都市でもあったのです。山の中にありますが、海側との行き来も盛んで、とても豊かな生活ができる場所でした。著者は、「遠野には多くの人が集まり、さまざまな文化が流れ込んでいたんですね。全国の話が入ってくる場所だったんです。遠野で語られる話の中にも、遠野以外の土地から流入したものが多く含まれていたはずです。柳田本人も後になって、遠野特有の話と遠野以外でも通じる話が混在していると気がいたようですが、話を聞いた時点ではそのような発想もなかったでしょうし、その段階では検証のしようもなかったわけで、聞いた順番にすべての話を書いたんですね」と述べます。

「『事件』と『文化』」では、柳田が創設した日本民俗学について、著者は「民俗学は、『脱穀用農具の千歯こきの歯が、3本増えたのは何故なのか』というようなことだけを追究する学問ではありません。お祭りにまじって騒ぐものでもありません。本当は、過去と現在の文化の違いを考える学問です。日本人は、どういう形で生と死の線引きをしていたのか。そして、何を崇め、何を忌み嫌っていたのか。いまの私たちと違うところもあり、同じところもある。何故変わったのか。逆に何故変わらなかったのか。それを考えるのが、本来の日本民俗学でしょう」と述べています。

『葬式不滅』(オリーブの木)

『葬式不滅』(オリーブの木)

もちろん変えたほうがいいこともありますが、変えてほしくない部分もあるし、変えてはいけない部分もあるとして、著者は「暮らしていた土地を奪われてしまった方も多数いらっしゃるわけですが、それでも文化だけは継承することができます。それは亡くなった方を悼む気持ちとも呼応することです。私たちは供養する方法をそれぞれに持っています。先ほどお話ししましたように、私たちがいま、当たり前のように受け入れている死の作法は、そう昔からあるものではありません。ですから、それぞれに作法があっていいのです。仏式で葬式を挙げなければいけないなんて法律はありません。お位牌がなくてもかまいません。それぞれが、それぞれの心の赴くままに、気の済むように供養すればいいのです」と述べます。まったく同感です。これは、わたしが『葬式不滅』(オリーブの木)で訴えたことでもあります。

第六講「河鍋暁斎はやはり画鬼である」は、2017年3月26日に蕨市立文化ホール「くるる」で開催された講演会「京極夏彦が語る暁斎妖怪画の魅力~おどる妖怪たち~」の内容です。この中の「“妖怪”はどう描かれてきたか」では、昔はヘンテコな容姿のお化けはおらず、だいたい人間と同じような形だったことが指摘されます。著者は、絵画で古い形だと――たとえば中国では、大昔は人面獣身が人外の基本でした。顔が人で胴体が動物です。蛇に人の首がついているとか、人面の鳥や獅子なんかですね。そのうち、人間は人間ではないものを『演じる』ようになってきます。人でないことを知らしめるために、仮面をつけるんですね。そうするとそれまで人面獣身だった神獣や妖獣が、一気に獣面人身にすり替わります。絵画表現も同じ道をたどります。たとえば地獄絵に描かれている獄卒の牛頭馬頭なんかは、文字通り牛の頭と馬の頭ですね。人間の体に牛の顔、人間の体に馬の顔。あの手のものは、仮面をつけると人間が人間でなくなるという文化と呼応して生まれたフォルムだと考えられるものでしょう」と述べています。

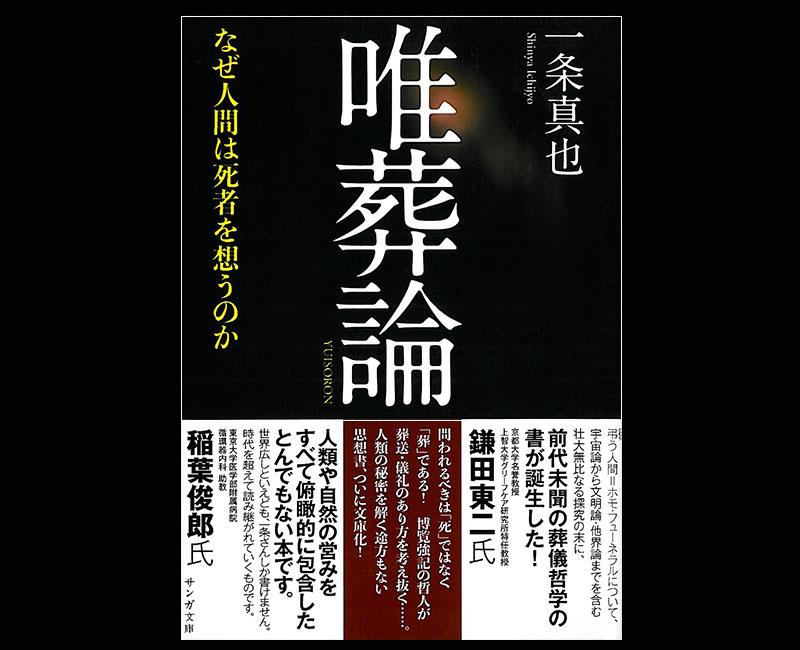

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)

第七講「幽霊は怖いのだろうか?」は、2014年3月17日に札幌市生涯学習センター「ちえりあ」で開催された講演会「怪談と妖怪」の内容です。この中の「幽霊が『怖い』のか」では、幽霊が「亡くなった人」であることが指摘されます。死んだはずの人間が目の前にいる。存在するはずがないものが存在する。だから恐ろしい、ということになります。しかし、著者は「よく考えてみましょう。亡くなった人が現れたとして、何故怖いのでしょうか。たしかに、人間は死ねばおおむね葬られます。焼かれたり埋められたりした人が目の前に立っていたら、明らかに変です。だからといって怖がる必要はない気がします。むしろ、亡くなった方とコンタクトできるのは素敵なことです。家族や親しい人と死に別れるのは辛いことです。二度と会えない、話もできないというのは悲しいことです。しかし幽霊が存在するなら、愛する人を亡くしてもまた会えるかもしれない。永遠の別れを悲しまなくてもいい。幽霊になったらもう死なないのですから、ずっと一緒にいられるかもしれません。むしろ、喜ばしいことじゃないんでしょうか」と述べています。これは拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の「幽霊論」のメッセージと同じであり、深く共感しました。

『唯葬論』(サンガ文庫)

『唯葬論』(サンガ文庫)

肉親や知人が亡くなったらとても悲しいとして、著者は「死者を悼む気持ちは持って当たり前ですし、むしろ持つべきなんです。ですから、いたずらに『霊なんかない』『死後の世界なんかない』と言うのはよくないことなんですね。そういう大事な気持ちまで否定しかねないんですから。実際、『幽霊』は存在しませんが、『霊』はあります。『霊』は人が生きていくために発明した概念ですからね。そして、地獄や極楽のような異世界は存在しませんが、『死後の世界』は生きている人たちの心の中にあります。何もかも十把一絡げにしてしまってはいけませんね。私たちはそれを当たり前のように受け入れる文化を作ってきましたし、意識こそしていないかもしれませんが、それを受け入れて暮らしています。神も仏も、そうした心性によって理解されているんです」と述べるのでした。

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

「“妖怪”も怖くない」では、災害などが起こった時に、何よりもケアしなければいけないのは「心」であると指摘します。著者は、「もちろんライフラインの確保は最優先でしょうし、経済的な問題も大事ですが、まずは心がちゃんとしていなければいけません。でも、苦難を乗り越えて生きていけるほど強い人ばかりではありませんよね。心が折れてしまう人もたくさんいます。だからといって、めそめそと泣き暮らしたり、生きる気力をなくしてしまったりしたままでは暮らしていけません。ひどい目に遭ったらつらいし、悲しいですね。でも、つらさから目を背けることも、悲しみを忘れることも、簡単にはできません。それでも、生きていかなければならないんです」と述べています。

「怪談は『怖い』もの」では、“怪談”が怖いのは、「不安」を「予感」に変える仕組みになっているからであると指摘します。人間は「わからない」と不安になるものです。そして不安なままでいるのはとても尻の据わりのわるいものであるとして、著者は「さっさと決着をつけたくなるものですね。“怪談”はその性質を利用します。幽霊などの便利なアイテムを使って、何かが起きる「予感」を作り出すんです。不安なまま終わらせる“怪談”もありますが、そういう“怪談”は怖いというより不思議、不条理な感想を喚起するはずです。怖いという感情は、これから先、悪いことが起こるかもしれないという『予感』なんです。いるかいないかわからない幽霊を、事実だとされる実話に組み込むことで、不安を予感にすり替えるんですね」と述べます。また、著者は「怖さは予感なんです。不安を生じさせ、それを予感にすり替える、それが『怖い』“怪談”です。優れた作り手なら幽霊なんか出さずにそれができるんでしょうが。“怪談”は怖くするためにあるんですね。一方、生じた不安を『怖さ』に持っていかないのがお化け、“妖怪”です。“妖怪”は笑い飛ばしたり仲良くしたり退治したり無視したりできるんです」と喝破します。まったく同感です!

「『怖い』と『怖くない』」では、怪談実話が“怪談”を標榜するようになったのは、文芸のジャンルとしてテクニックがある程度確立したからなのかもしれないと推測します。“怪談”は怖くするのが肝であるという著者は、「幽霊は材料に過ぎません。幽霊は、死んでいるのですから間違いなく過去のものです。過去の記憶と照合することで、不安はもうこの先はないのかもしれないという予感となり、それが怖さを生み出します。過去がクリアになればなるほど、怖さは増します。一方“妖怪”には恐ろしいことを怖くなくする機能があります。“妖怪”は過去をうやむやにします。目をつぶるわけではなく、笑い飛ばすのです。悲しいことやつらいことが起こっても、私たちは生きていかなければなりません。悲しさやつらさ、不思議さ、わからなさ、理不尽さと一緒に生きていくための知恵が“妖怪”です。正反対です」と述べています。

「幽霊も、“妖怪”も、そんなに悪いもんじゃないんですよ」と、著者は言います。祟ったり殺したりはしません。何故なら、どちらも存在しないからです。著者いわく、幽霊はいません。でも、「霊」という概念はあります。それは、生きていく上で欠くことできない大切な概念であるとして、著者は「ですから、死者に花を手向ける気持ちまで否定することはありません。他人に恨まれないようにしていれば、お札を持ち歩く必要もありません。オカルトめいた占い師の言うことを聞いて壷を買う必要もありません。テレビの心霊番組を見て怖いなと思ったら、『怖いね』と言う程度でいいんです。ちなみに、心霊写真は9割9分9厘が失敗写真かトリック写真です」と言うのでした。

「霊」という概念は大変な発明であるとして、著者は「良いことにも悪いことにも応用できます。怨霊も生み出せますし、祖霊にもなります。亡き人を偲ぶ優しい気持ちも、神を敬う敬虔な気持ちも、『霊』あってこそ。失敗の言いわけにも知ったかぶりにも使えます。『これは悪霊だから鎮めるべきだ』とか、『これは神様だから祀るべきだ』なんて、人の言うことを信じる必要はありません。人それぞれが思うような形で理解すればいいのです。『霊』は人を生きやすくするために作られたんです。だから『霊』に利用されてはいけません。それは逆に、利用すべきものなんですね。怖いものなんかじゃありません。『目に見えないものはいる』というのは、そういう意味です。“妖怪”も“怪談”も私たちの文化です。長い間かけて培ってきた、生きるための知恵の1つです。両極端な存在が、実は私たちを生きやすくしてくれているのです。堅苦しく考える必要もありません。どうしようもなく行き詰まった気持ちになった時は、それを“妖怪”に仮託して笑い飛ばせばいいんです。そして“怪談”の怖さを楽しみましょう。幽霊に関しては『いたら怖いかな』くらいが適切だと思います」と述べるのでした。

第八講「『ことば』と『おばけ』の関係」は、2018年2月21日に市原市勤労会館「youホール」で開催された市原市教育委員会・市原市立中央図書館文学講座・特別講演会「書物と妖怪」の内容です。この中の「『バグ』とは強みである」では、生物には必ずバグによる個体差があることが紹介されます。そして、それこそがすなわち個性といことであるとして、著者は「このバグは失敗であって、つまりダメな部分ですから、AIのようなものを作ろうとするなら本来的にあってはならないものです。でも、人間がAIと勝負して、もし勝てるとしたら、その勝利はこのバグによってもたらされるものに違いありません。精密に設計されたプログラムに膨大なビッグデータと学習能力まで備えたAIであっても、人間の無限に発生するいい加減なバグすべてを見通すことは不可能でしょう。つまり『バグ』は強みになり得るんです。そしてそのダメな部分こそが、私たちを私たらしめているんですね。そのことに気がつくべきです」と述べています。

「“妖怪”は数字の1と同じである」では、実はお化けというのは言葉であると指摘します。お化けとは、概念だというのです。言葉と同じように、お化けも実際にこの世には存在しません。“妖怪”には、さまざまな名前がついていますね。漫画『ゲゲゲの鬼太郎』には「子泣き爺」や「砂かけ婆」「ぬりかべ」などいろいろと出てきます。著者は、「あれこそが“妖怪”だと思っている人も多いことでしょう。たしかに、砂かけ婆は漫画のキャラクターとして存在します。しかしもちろん砂かけ婆というおばあさんが現実にいるわけではありません。あれはあくまで概念です。“妖怪”は、数字の『1』のようなものです」と述べます。また、砂かけ婆について、「砂かけ婆は、砂をかけるだけ――いいえ、砂がかかることが砂かけ婆なんです。奈良県のある地域では、子どもが砂をかけようが、風で舞った砂が降りかかろうが、とにかく砂をかけた犯人が不明であれば、それは砂かけ婆の仕業になります。姿なんてないんです。“妖怪”とはそういうもの、つまり概念です。そして概念と言葉には密接な関係があります。実は言葉がないところには、概念もありません」と述べています。

座敷わらしについても言及されます。家の中に誰かいるみたいだと感じた時、そのままにしておくのは怖いですね。泥棒かもしれません。でも、捜しても誰もいないと、「おかしいなあ」ということになります。著者は、「お化けかなと思うと余計に怖くなったりします。錯覚だと断定できれば、とりあえず安心はできます。ただ自分一人で断定しても、それは単なる思い込みですね。多少、不安は残ります。だって何も解決はしてないんですから。でも共同体の中で、何人かの人たちに『それは座敷わらしだ。害はない』と断定されればどうでしょう。『村のじいさんがそう言ってた』『いや、俺の家でもある』『あるある、それは座敷わらしだ』と、太鼓判を押されれば、まあ安心できます」と述べます。

「答えは自分が知っている」では、動物とは違う社会の目に見えない概念が、私たちの生活を楽にしたり、苦しくしたりしていると指摘します。そして概念は、言葉によって表されることも指摘します。その言葉で作られたものが書物であり、言葉と同じ仕組みを持ったものが“妖怪”だといいます。著者は、「生きにくい、つらいと思った時、小説を読んでみる、あるいは、生きにくい、つらいことを“妖怪”に託してみる。そうやって私たちは、長い月日を暮らしてきました。いまの世の中、いろいろと大変な問題が山積しています。小学校の頃の私のように、生きるのがつらい、面倒くさいと感じている人も少なくないはずです。でも、私がそうだったように、書物や“妖怪”が必ず助けてくれるはずです。答えは必ずあるはずです。答えはみなさんそれぞれの中にあるんですね。書物やお化けは、それを導き出すための、道具なんです」と述べるのでした。

第九章「日本語と“妖怪”のおはなし」は、2017年11月18日に成城ホールで行われた文学・活字の日記念講演会「日本語と妖怪」の内容です。この中の「『日本語』はやわらかい」では、日本語はファジーゆえにいい加減な面もあると指摘し、著者は「たとえば『新しい』という言葉も、まさにいい加減さの証拠です。いまでは当たり前のように『あたらしい』と読んでいますが、元々は『あらたしい』だったようです。『新』の一文字では『あらた』と読みますから、『新し』」は『あらたしい』です。ただ、『あらたしい』は言いにくく、みんなが『あたらしい』と言い間違えているうちに、そっちのほうが一般化し、正しい読みとなったんだとか」と述べています。

また、嫌われもののゴキブリも、元は「ゴキカブリ」という名前だったそうです。「御器囓り」と書きます。御器、つまり器をかじるという意味です。昔は「かじる」ことを「かぶる」と言いました。その御器囓りがゴキブリになったのは、言いにくかったせいではないとして、著者は「明治17年に『生物学語彙』という本が出版されました。専門家による、生物学用語集です。そこで、ゴキカブリを意味する漢語に、誤って『ゴキブリ』と振り仮名を振ってしまったんですね。そのまま訂正されず、次に出版された別の本にもゴキブリと書かれ、そのままゴキブリになってしまったのです。単なるルビの誤記、誤植です」と述べています。こんな事実、初めて知りました。

「“妖怪”もやわらかい」では、江戸時代のお化けは、いまの“妖怪”と違って同じような連中の集合体であり、全国から選抜された優良お化けであることが指摘されます。見越し入道はその総大将とされました。ろくろ首や一つ目小僧、化猫遊女、後述する百々爺などが有名キャラです。著者は、「一つ目小僧は、誰でもすぐ絵を描けますから、子ども向けの絵本やすごろくなどによく使ました。唐傘お化けは、民間伝承こそほとんどないんですが、形が面白いので絵に描かれたりフィギュアになったりしました。いまのアンパンマンやドラえもんなんかに近い存在でしょうかね。いずれにしてもスタートは子ども向けだったのです。そのうちに『このキャラを大人向けに流用したら面白いじゃないか』と考える人たちが出てきて、黄表紙の主人公として登場するようになります。黄表紙は現代でいうなら、青年漫画雑誌です。ですからピカチュウとドキンちゃんの恋愛みたいな、荒唐無稽なお話が描かれたりしたんですね。大人の間でそれが人気となってキャラとして定着し、見世物小屋でもろくろ首や唐傘お化け、一つ目小僧などが出し物になっていくのです」と述べます。面白いですね!

山城町の子泣き爺は実在の人物だったといいます。著者は、「大正時代か、昭和の初めくらいでしょうか。赤ん坊の泣き真似が上手なお爺さんがいたんですね。ただ、村の人ではないんです。山から来るんですね。どうやら高知県側から山を越えてやってくる民間宗教者の1人だったようです。民間宗教者といっても、家々の戸口に立ってちょっとした祝詞などをあげ、金品をせびる人たちですね。しかし山の中でオギャーオギャーと泣くお爺さんがいたら、相当怖いですよね。だから、イタズラなんかをした子どもに『悪いことをすると子泣き爺が来るぞ!』と言って脅かすようになったんですね。『早く寝ねぇと子泣き爺が来るぞ!』と、しつけに利用されちゃった。郷土史家がその話を民俗事例として収集し、柳田國男が採用し、水木しげるがキャラにした――ということです」と説明しています。あまりにも興味深いですね!

そして、「やわらかく生きる」では、名前と姿があるから、お化け以上に“妖怪”は親しまれていると指摘します。世界各地に“妖怪”的な存在は伝わっているとして、著者は「北欧などには妖精と呼ばれるものがいますね。妖精はいろいろなことをします。イタズラもすれば恐ろしいこともします。人のために靴を作ってくれたりもします。ところが日本の“妖怪”はいろいろしません。ひとり一芸です。砂かけ婆は砂をかけるだけ。ぬりかべもドカーンと立っているだけ。『せっかく出てきて、それしかやらないのかよ』という感じですね。そういう”妖怪”は、海外ではあまりないようです。たいがい、そうした霊的な存在はいろんなことをするものです。それ、柳田が名前で分類してしまったからですね。そのひとつひとつに水木さんが別々の形を与えちゃったんですね。だから一怪一芸になっちゃったんです」と述べるのでした。本書は、わたしと同い年の著者による現代の『妖怪談義』であり、大変面白く読むことができました。また、日本人の「こころ」を知るヒントに溢れていました。優れた日本文化入門であると思います。