- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2345 冠婚葬祭 『これからの供養のかたち』 井出悦郎著(祥伝社新書)

2024.08.18

『これからの供養のかたち』井出悦郎著(祥伝社新書)を読みました。著者は1979年生まれ。東京大学文学部中国思想文化学科卒業。東京三菱銀行、経営コンサルティングのICMG社等を経て、2012年に寺院を経営支援する一般社団法人お寺の未来を創業。経営顧問として100ヶ寺超の経営支援に携わっています。

本書の帯

本書の帯

帯には、「『供養』を深く掘り進めると世界の見え方、人間の見え方が変わる。」「今、我々の供養のかたちは過渡期を迎えている。だからこそ本書の語りが光を放つ。――釈徹宗(如来寺住職・相愛大学学長)」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の帯の裏には「一人ひとりの幸せのために」として、こう書かれています。

◎あなたにとって、先祖はどのような存在で、今後もどのようにつながりたいですか?

◎あなたは家族など親しい人をどのように送り、供養したいですか?

◎あなたは死後にどのように送られ、供養されたいですか? そして、どのような先祖として記憶されたいですか?――本書はこれらの思いに答えていきます。

アマゾンの「内容紹介」には「これからの時代にふさわしい供養とは?」として、「供養の形は時代によって変わりますが、故人を偲ぶ思いは変わりません。著者は、人々と寺院を結ぶポータルサイト『まいてら』を主宰し、現代にふさわしい供養を模索してきました。すなわち、どのような供養なら家族は納得し、関係者は満足するのか。血縁、地縁、社縁が廃れていくなか、新しい供養の形とはどのようなものか。本書は、『供養の英知を持つ多くの僧侶に力を借り、現代における死者とのつながり、供養という営みについて考察』し、一人ひとりに合った理想の供養を実現しようとするものです。そのための具体的なノウハウも開陳しています。供養について、改めて考えてみませんか」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 供養は何のためにある?

第二章 変わりつつある供養

第三章 失敗する供養

第四章 理想の葬儀を

実現するノウハウ

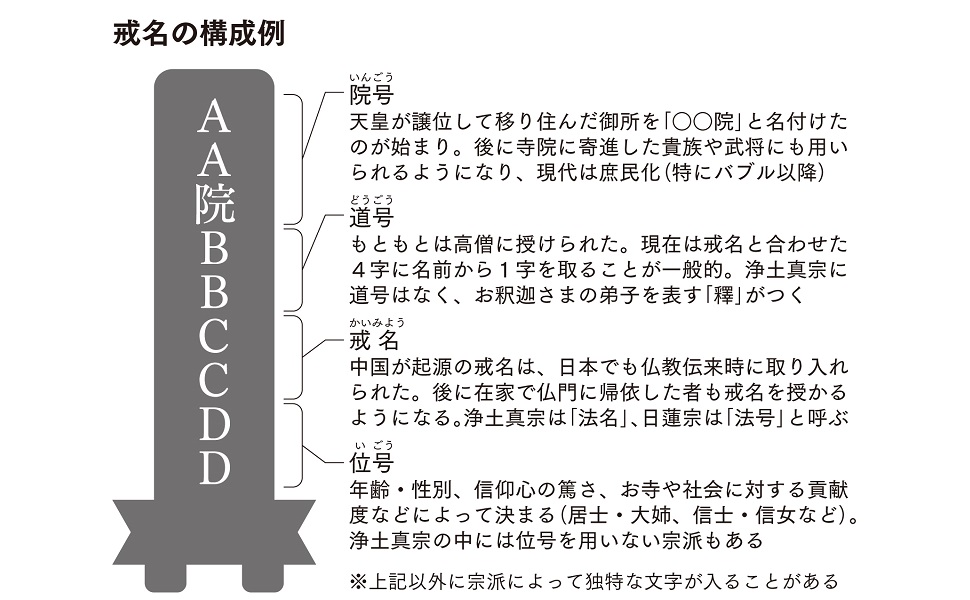

【葬儀】【戒名】【法事】

第五章 理想のお墓、仏壇を

実現するノウハウ

【お墓】【仏壇】

第六章 理想のお寺づきあいを

実現するノウハウ

【お布施】【お寺選び】

終 章 これからの供養

「おわりに」

「本書に登場する寺院リスト」

「はじめに」の「死から始まる物語」では、生後2カ月の長男を亡くした著者が「息子の死を通じ、私は当たり前のことに気づかされました。それは、私の先祖が一人でも息子のように亡くなっていたら、今の私はいないということです。天文学的な確率の偶然のご縁で私が生まれてきたという事実に、知識ではなく、身体の奥底で深く納得しました。世代をさかのぼるごとに倍々で増えていく先祖は、5世代さかのぼると32人ですが、10世代では1024人、20世代ではなんと104万8576人になります。これだけ多くの先祖が私まで命をつないでくれたことに、深い感謝の気持ちが素直に湧いてきました」と述べます。

巷では、「死んだら終わり」「死んだらカルシウム」とまで言われますが、著者はそうは思わないとして、「息子は今も私たち家族の中で息づき、家族の物語を演じています。息子の位牌は食卓の近くに置かれ、いつも家族を見守ってくれています。私も妻も子どもたちも、外出時や就寝前には息子に手を合わせます。人間の細胞は3、4カ月で入替わると言いますが、原子となった息子は巡りめぐって家族の細胞になっているかもしれません」と述べます。

死は終わりではなく、死から始まる物語があります。信じるも信じないも人それぞれですが、幸せに生き死にを全うするにはどちらがよいかと読者に問いかけ、著者は「少なくとも私は、死から始まる物語とともに生きていくことに幸せを感じています。そして、私の人生経験の積み重ねとともに、その物語に感じる意味も変化していきます。死から始まる物語は、現在進行形でずっと進化し続けるのです」と述べています。

「供養は、供養する人のためにある」では、仏教に限らず歴史に磨かれてきた宗教には、1000年を超えて人間の生き死にを見つめて編まれた物語が詰まっていることが指摘されます。一人ひとりの人生という主観的な物語の積み重ねによって、遥かな時空を超えて息吹を保ってきたと、言い換えることができるかもしれないとして、著者は「現代は客観的エビデンスが重視されますが、歴史的に見れば、現代という一時の浅はかな知恵で宗教という物語を矮小化することは、おこがましいのではないでしょうか」と述べています。

血縁、地縁、社縁が廃れていく現代において、わたしたちはどのような物語とともに死んでいくのか。独力で1000年を超える物語を新たに生み出すことも1つの努力としてありえますが、著者は「それよりも人間社会が歴史的に大切にしてきた時空を超える物語に身を委ねていくほうが、死後も含めた安心感につながりやすい」と述べます。一方で、昨今は葬儀をはじめ供養の営みそのものが日本社会で希薄化しつつありますが、著者は「死から始まる物語を担ってきた供養が力を失ってきているということは、連綿として続いてきた人間社会の連続性を保つことよりも、個々人の刹那を満喫することを、私たち一人ひとりが優先する時代になっているとも言えます」と述べるのでした。

第一章「供養は誰のためにある」の「多義的な供養」では、供養は供給資養(くきゅうしよう/きょうきゅうしよう)の略語と言われることが紹介されます。供給はお供え物などを捧げることを意味し、お供え物は飲食物だけでなく、香りや花、衣服などがあります。そして資養は自らの心を養うことを意味養うことを意味し、神仏や祖霊に感謝や敬意を示すことを指します。著者は、「供養はさまざまな言葉と紐づいて使われます。亡くなった親族らの幸せを祈る追善供養(いわゆる先祖供養)、生前の罪によって餓鬼道に落ちた有縁・無縁の死者に施しを与える施餓鬼供養、仏像・仏画だけでなくお墓や仏壇に魂を入れる開眼供養、諸仏の徳をほめたたえたり出遇えた喜びを表す讃嘆供養など、供養という言葉が紐づく営みは多岐にわたります」と述べています。

「死者の霊魂」では、日本の代表的な季節行事であるお盆は、霊魂という存在になってどこかにいる先祖が私たちに会いに来てくれるといいます。先祖の霊魂が会いに来てくれるお盆とは逆に、法事は、生きている私たちから先祖に会いに行く場と言えるでしょう。「日本の文化・風土と密接な関係」では、供養の根底には日本的な「祈り」があるとして、著者は「祈りの語源には諸説あるようですが、祈りは『い』と『のり』から構成されているという考えがあります。『い』は命や息吹、『のり』は祝詞やまことの言葉を表します。つまり祈りとは、命の祝詞、命の誓い・約束という意味になります」と述べます。

「精神衛生としての供養」では、「善く生きる誓い」という供養の大切な機能以外の意義についても考えています。真っ先に挙げられるのは、供養にはそもそも精神衛生を良化する大切な役割があるということです。たとえば葬儀に関して行った生活者調査では、75%の人が葬儀の必要性を感じており、その理由として「心の整理」「区切り」「けじめ」など、故人との関係性における節目の必要性が挙げられています。著者は、「実際に縁ある人が亡くなった際に供養の儀式ができないと、心の整理や区切りの気持ちを持てず、ずっと心のどこかに残って気になり続けるということが起こります」と述べます。

たとえば流産をした後に水子供養をしなかったことがずっと気になり続け、かなり時間が経った50歳を過ぎてから水子供養をされる方も珍しくはありません。著者は、「供養は、それを行うことで気持ちが高揚するというプラスの効果というよりは、心のどこかでずっと気になっていたものを取り除いて楽にするという、マイナスだった精神状態をニュートラルに戻すのが大切な役割と言えます。仏教には抜苦与楽(苦しみを取り除いて、安楽を与えること)という考えがありますが、供養はまさにその通りの効果を発揮します」と述べます。

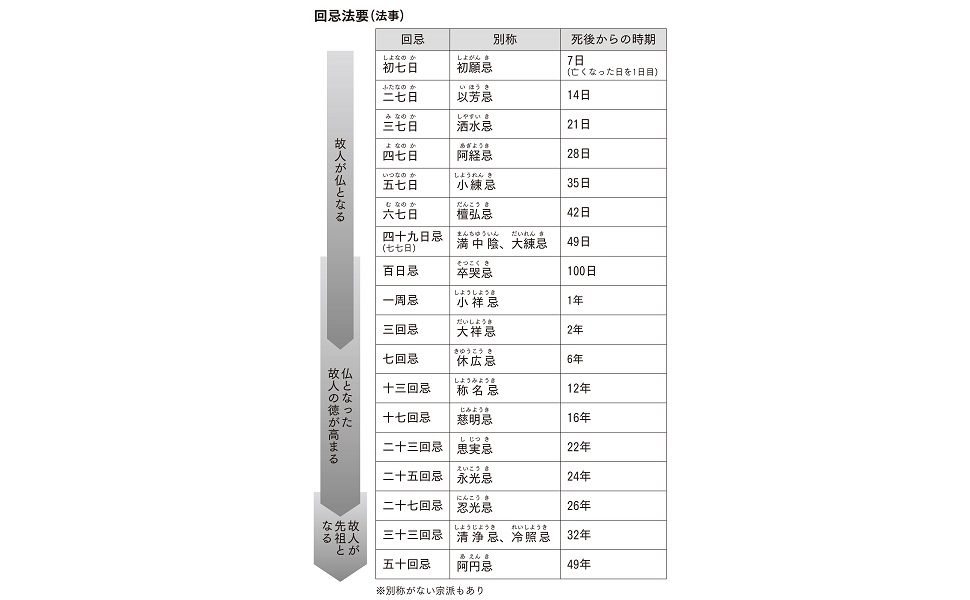

「グリーフケア(悲嘆の癒し)」では、精神衛生という観点で、供養の大切な役割としてグリーフケア(悲嘆の癒し)を挙げています。まず、葬儀に言及しています。葬儀には3つの機能があると言われます。1つ目は「死の物理的変換」です。火葬して遺骨にすることが挙げられます。2つ目は「死の文化的変換」です。死者の霊魂を人格的に表す戒名や、死後の安寧を願うことが該当します。3つ目は「死の社会的変換」です。著者は、「故人が担っていた社会的役割や関係性が遺族に引き継がれることを指します。そして葬儀から始まり、その後の法事(初七日/四十九日忌/一周忌など)が繰り返し営まれていくことによって、故人は生者から死者という存在に徐々に移行し、遺族が死という事実を受容しながら、故人を亡くした悲しみも少しずつ癒されていくことになります」と述べています。

数多くの看取りに向き合ってきた願生寺(大阪府・浄土宗)の大河内大博住職は、「今まで生きていた人が死者という存在に変わります。当然、家族はその変化をすぐには受け入れられません。しかし、納棺をする、通夜を過ごすなど、一つひとつのプロセスを進める中で、故人に簡単には触れられなくなり、故人が少しずつ遠い存在になっていきます。葬儀などの供養の儀式は、情と思い出に満ちた故人を、家族から少しずつ引き剥がす半ば強制的な力があります」と語っています。著者は、「儀式に強制的な力があることで、故人との思い出に満ちた現実をリセットする区切りが設けられ、私たちは悲しみを癒す歩みを少しずつ進めることができます」と述べます。

「血のつながりの確認」では、葬儀・法事をはじめとした冠婚葬祭は、家族・親戚が集う貴重な機会であると指摘されます。特に定期的な冠婚葬祭は法事だけです。「久しぶりねぇ」「大きくなったわねぇ」といった近況報告が行われる法事は血縁者の同窓会とも言えます。お経や儀式だけでなく、何気ないやり取りを通じてお互いのつながりを確認するのが法事の価値だと品田泰峻住職(普賢院・青森県・真言宗豊山派)は指摘し、「定期的に親戚同士が再会し、お互いが等しく歳をとっていることを確認し合うだけで、なんだかホッとするものです。小さなお子さんの泣き声などを気にされる方もいますが、子どもたちがいることで、「私たちはひとりじゃない』『命はきちんと過去から受け継がれて未来につながっていく』ということを肌で感じられます」と語っています。

確かに、法事には「血縁者の同窓会」という側面があります。また、お互いの家族の状況を定期的に知るという点で、ファミリー企業は法事を大切にする傾向がありますが、著者は「相続対策のために株式を分散して持ち合うファミリー企業は多くあり、同族の内輪もめで株式が散逸するなど、経営への悪影響を避けるため、お互いの状況を確認し、意思疎通できる機会を大切にするようです。特に先祖あってこそのファミリー企業でもあるため、法事は特に重視されるのでしょう。命のつながりを確認することは、結果的に経済面でも大切と言えます」と述べます。

「レジリエンス(精神的回復力)を高める」では、お経を唱え、故人に手を合わせるくらいに見える葬儀や法事の供養には、実はさまざまな価値が詰まっていることが指摘されます。そしてその価値の組み合わせや比重は、人によって異なりますし、時間の経過によっても変化していくとして、著者は「大切な人が亡くなられてしばらくの間は『精神衛生』や『グリーフケア』の比重が高いと考えられますが、時間の経過とともに『追善』や『善く生きる誓い』、そして「死者の力を借りて生きる」ことの比重が増し、その先に『命のつながりの確認』や『生きとし生けるものへの感謝』など、自らを取り巻くより広い命に対する温かな視座が育まれていくと考えられます」と述べています。

供養は死者とのつながりを縁として、自らの生き方を振り返って見つめ直し、自らを超えた命への感謝が育まれ、結果として幸せを感じやすい心に成長していく営みです。そして、供養という営みを日常生活にルーティンとして組み込むことで、生活の中で何かが起きた時にも心身のダメージを緩和し、供養が人生のバランサーとして機能するとして、著者は「人生に供養という柱を加えることで、強さとしなやかさが養われ、レジリエンス(精神的回復力)を高めることにつながります。現代のように激変する時代だからこそ、供養はその本領を発揮すると言えるのではないでしょうか」と述べるのでした。

アマゾンより

アマゾンより

第二章「変わりつつある供養」の「慣習としての仏式葬儀」では、一般社団法人 お寺の未来総合研究所「葬儀・お墓に関する生活者調査」(2018年8月実施)によれば、葬儀において、宗教的な価値観・意味づけが必要だと思う人は33%で、必要だと思わない人が67%と多数派であることが紹介されます。葬儀に宗教性が必要だと思わない理由としては、「意味合い・生活面での希薄化」「簡素に身内だけ」「こだわりがない」「面倒をかける」などが挙げられています。葬儀は仏教式が8割以上を占めています(出所:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助会「全互協 冠婚葬祭1万人アンケート」2016年実施)。著者は、「意識の面で仏教式でなければならない必要性というよりは、過去からの社会的な慣習によって継続されていると言えます」と指摘しています。

アマゾンより

アマゾンより

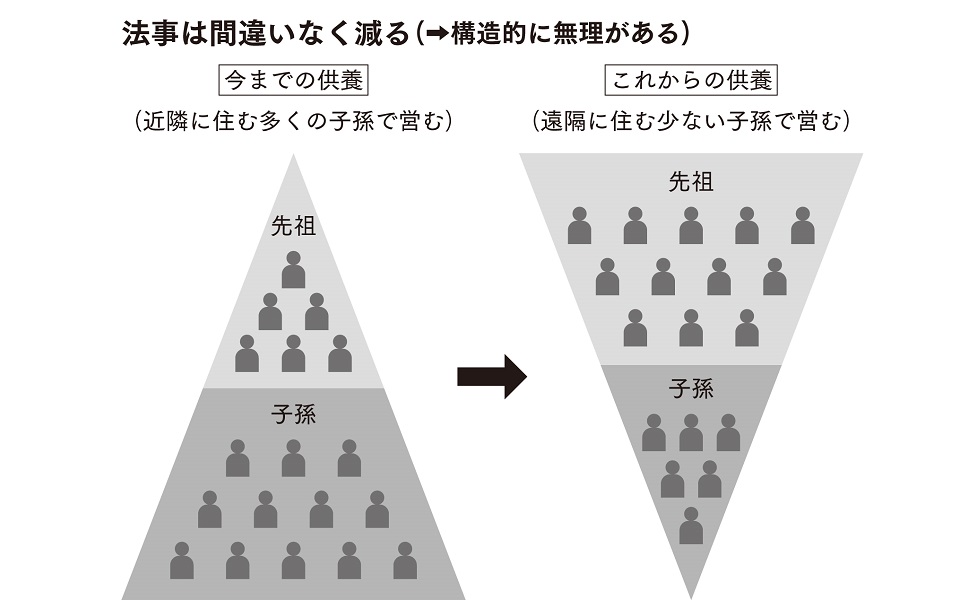

「家族形態が供養の変化を促進」では、世帯のお一人さま化と、人口の地域的偏在は当然供養にも大きな影響を及ぼすことを指摘しています。生者が死者を支える供養の構造は、生産年齢人口が高齢者を支える社会保障の構造と同じで、支え手が多い時は成り立ちますが、支え手が少なくなれば何らかの変動を余儀なくされます。著者は、「すでに進展している多死社会において、供養の支え手となる生者は相対的に死者よりも少なくなり、さらに支え手の居住地域も遠隔に分散するケースが多くなります。そうなると、長年にわたって一定の頻度で供養し続けることが、困難になります。法事を短い回忌で終えたり、何人かの先祖の法事をまとめて行うことが自然に起きます」と述べます。

著者は、「心は形を求め、形は心を進める」という言葉を紹介します。亡き人をねんごろに供養したいという数多の心が、長年の歴史の中で丁寧な意味性を伴った儀式を形作ってきたとして、「たとえば、通夜は人生の卒業式、葬儀はあの世(浄土)の入学式の意味もあると聞いたことがあります。しかし、これからは通夜が行われないことも増えるでしょうから、儀式の意味も変わっていくかもしれません。心と形は供養の両輪ですが、形が急激に変化していく現代においては一歩立ち止まり、供養の意味性を確認しながら、現代に合った儀式の形を具体化していく必要があるのでしょう」と述べています。

「ビジネスも儀式の変容を促進」では、昨今は地域で葬儀を担う葬式組のような地域力はほぼ消滅しているため、葬儀のオペレーションは葬儀社が担うことが指摘されます。多死社会で葬儀は増え続け、昨今はコロナ禍も重なる中、心ある良質な葬儀社の頑張りが日本の供養を支えているとして、「昼夜を問わない業務、繊細な感情下にある遺族への配慮、宗教者や関係業者との円滑な連携など、しっかりとした使命感を持っていないと務まらない仕事です」と述べています。

葬儀は死者が迷わないよう、長い歴史の中で確立してきた儀式ですが、宗教的には葬儀式として成り立っていない葬儀もあるとして、著者は「仮にかかりつけのお寺を持っていれば、葬儀費用が難しい際には、火葬した後に本堂で骨葬(お骨の状態で葬儀を執り行う)を行うなど、遺族に寄り添った対応をしてくれるでしょう。喪主の知識や経験が浅いことに加え、宗教的な理解が不足している葬儀社も存在しているため、両者が相まって葬儀の簡素化が進みやすい現状と言えます」と述べています。

アマゾンより

アマゾンより

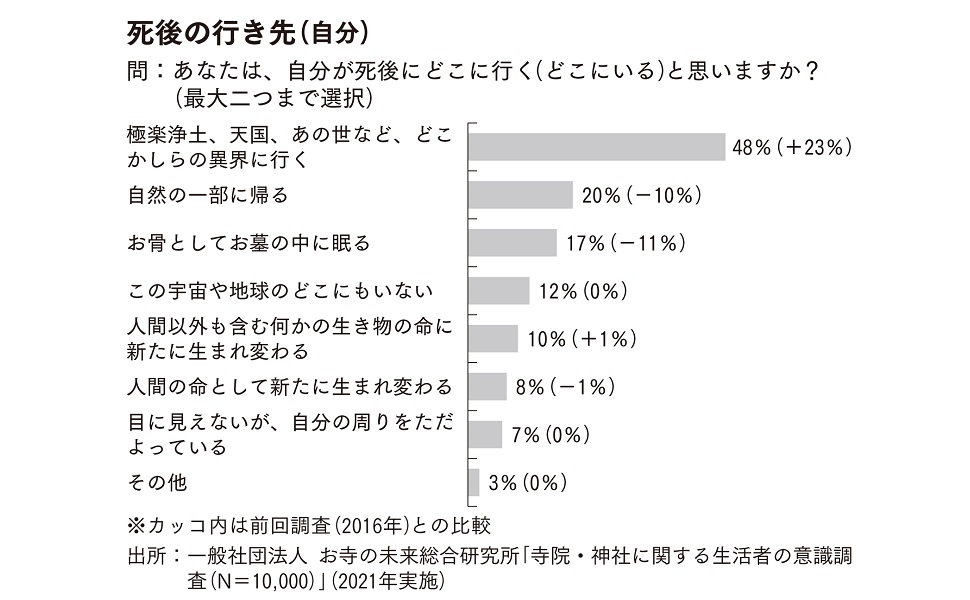

「台頭する『あの世』観」では、2010年代以降のこの10年間で家族葬や火葬のみの直葬が急激に台頭したのは、伝統的宗教観が相対的に希薄な世代が葬儀の喪主を務める時代になったことと無関係ではないことが指摘されます。妙慶院(広島県・浄土宗)の加用雅信住職は、「一方で20代の人と話すと、仏さまや極楽の話がスッと入っていきます。子どもの頃から、異世界ものの漫画や映画、ライトノベルなどに触れ、インターネットやSNSは生活の一部ですし、広がりつつある仮想現実の世界も自然な感覚なのでしょう。その土壌があるからこそ、あの世の存在も自然なこととして受け止めてくれています」と語ります。

「『弔い直し』という供養」では、最近は伝統的な形にとらわれない「弔い直し」という新しい動きが出ていることが指摘されます。特にコロナ禍の影響で葬儀ができず、火葬のみしかできなかった遺族が増えたことが大きなきっかけになっているとして、著者は「亡くなる前の最後の数カ月間お見舞いに行けなかった方、臨終に立ち会うことができなかった方、新型コロナで亡くなられた場合は最期の顔を見られず、お骨になってからの対面を余儀なくされた方など、大切な人の最期を看取れず、そして死後も納得できる形で弔えなかったことによって故人の死を実感できない、『あいまいな喪失』を抱える人が増えたと言われます」と述べるのでした。

第三章「失敗する供養」の「故人の遺志が正しいとは限らない」では、供養は亡くなった人と生きている人のバランスで成立するものであることが指摘されます。どちらか一方に偏ると後悔が出たり、長期的に供養を続けることが難しくなったりと、不具合が生じます。そして、故人も深く考えた上での遺志ではない可能性もあるとして、著者は「特に葬儀における家族葬や直葬、お墓では散骨や合祀(不特定多数のお骨と一緒に混ざる形で埋葬)などが遺志に示されている場合は、深く考えたわけではなく、世の中のトレンドに流されている可能性が大きいです」と述べています。まったく、その通りであると思います。

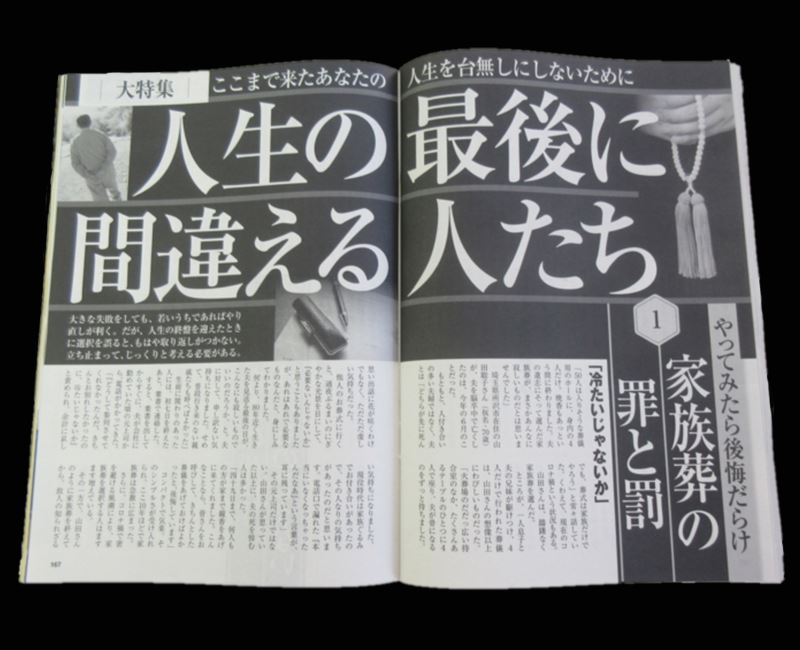

「週刊現代」2020年9月26日号

「週刊現代」2020年9月26日号

「家族葬の落とし穴」では、家族葬の後には、故人が亡くなったことをさまざまな関係者に伝える必要があることが指摘されます。それによって大変になるのは弔問客への対応です。縁ある人が広く集う通夜・葬儀であれば、会葬者とのお悔やみの挨拶などはその場でほぼ終えることができますが、家族葬ではそうはいきません。本体寺(千葉県・日蓮宗)の岩田親靜住職は、「亡くなったことが分かると、四十九日忌までにお参りに行く人が多く現れます。弔問も土日の週末だけとは限りません。訃報を知った人が五月雨式に訪れるので、遺族は家から出られなくなります。家族葬で精神負担は減ると思ったものの、終わってみたらいろいろな人が家に来てしまう。故人の病状や死に際などの同じ話を何度も繰り返し話す必要が生じたり、『なぜ呼んでくれなかったんだ』としつこく文句を言う人との面倒なコミュニケーションが増えます。家族葬が無条件に良いというイメージは危険です」と語ります。

通夜や葬儀・告別式に参列した際、棺の中にいるお世話になった人の最期の顔を見て、生前の感謝と別れを心の中で伝える経験をされた方は多いはずです。この経験こそ人生最期の別れに駆けつける意義であり、故人との関係性に1つの区切りをつけるために必要な営みと言えます。しかし、家族葬では家族以外の人にとってはこの大切な営みが強制的に失われるとして、著者は「お世話になった恩師や上司、親しかった友人に別れを伝えられなかったことで気持ちの整理がつかず、心に『あいまいな喪失』が生まれます。『なぜ呼んでくれなかったんだ』という言葉は、クレームではなく心の叫びと捉えるべきでしょう。家族の意向は大切ですが、別れの機会を奪うことは故人の尊厳にも影響することであり、故人の尊厳は家族の専有物ではありません」と述べます。まったく同感です。「故人は家族の専有物ではない」というのは、わたしの口癖です。

「争族となる相続」では、著者は「故人と過ごす最期の夜に、葬儀会場からドンドンとものすごい騒音。遺族が取っ組み合いの大喧嘩をしているというのは、けっして珍しくないエピソードです。遺族をつなぐ重しだった故人が亡くなり、供養の場で遺族が揉め始めることがあります。戦前の家督相続の名残りがいよいよ消え、戦後の法定相続によって遺族が骨肉の“争族”を繰り広げます」と述べます。長谷寺(長野県・真言宗智山派)の岡澤慶澄住職は、「故人がすでにこの世にいないのに、この世に生きる人に悪影響を残すことを昔の人は祟りと呼びました。その意味では、後世に良い人間関係を残さない不手際は祟りになると言えます。この世に残る人々を健全な関係に編み戻して死ぬことが、良い死に方ですね」と語ります。

むき出しのエゴがぶつかりやすい法定相続の時代において、供養の力を活用して家族の新たなスタートにつなげていくことが争族にならない知恵であり、失敗しない供養と言えます。また相続の際に、お墓や法事などを主宰する祭祀継承権を面倒なものとして、家族間で意地悪のように押し付け合うケースもあります。親という字は、「立」と「木」が位牌を、「見」は子孫が位牌を仰ぎ見る様子を指すことを紹介し、つまり、親になるとは子どもを育てることだけではなく、亡くなった後に子どもたちに祀られてはじめて、真の意味で親になるのです。そして「取返しがつかない埋葬がある」では、著者は「葬儀は後日に弔い直しなど、何らかの対応ができますが、お骨に関しては取返しがつかないものがあります。まず代表的なものとして合祀埋葬(他人のお骨と混ざる形で埋葬されること)が挙げられます」と述べるのでした。

第四章「理想の葬儀を実現するノウハウ」の「遺族の希望を積極的に伝える」では、自己表現が重視される時代において、供養にもその流れが生まれるのは必然なのかもしれないとして、著者は「葬儀や法事などの供養には長年にわたって磨かれてきた伝統的な型があり、その型を逸脱することはためらわれがちです」と述べています。伝統芸能の世界でも、歌舞伎役者の故第18代中村勘三郎が「型があるから型破り。型が無ければ形無し」という趣旨を繰り返し強調したことを紹介し、著者は「伝統芸能と同じく供養も型が重要であり、その型には故人と遺族に安心をもたらす、歴史を超えた叡智が詰め込まれています。叡智が詰まった伝統的な型を担保する確かな僧侶に相談することによって、遺族の要望や自己表現を適切に儀式に組み込むことが可能になります。故人への思いを表現する前向きな型破りの供養となることで、記憶に残る満足度の高い供養になるのではないでしょうか」と述べるのでした。

第五章「理想のお墓、仏壇を実現するノウハウ」の「村墓地の行く末」では、都市部から離れると、お寺でも霊園でもない場所にお墓が建つ風景が見られるとして、著者は「田畑や里山などの豊かな自然を背景に建つお墓は、日本の原風景の1つです。これらのお墓は個人や地域・自治会などが管理している墓地で、法律的には『みなし墓地』、一般的には村墓地や集落墓地と呼ばれます。地域・自治会が適切に機能していたり、個人管理の場合はその家族がしっかりしているうちは問題ありませんが、地域・自治会の高齢化や継承者の不在などで村墓地は荒廃が進みます」と述べています。

「永代供養墓というソリューション」では、現在のように、家族ごとに個別の石型のお墓を持つようになったのは、戦後の高度成長期以降であると指摘されます。生きているうちのマイホームに加え、死後のマイホームとしてのお墓を持つことができるくらい豊かな中産階級が増えたことが要因です。家族のお墓という贅沢品を持つ夢を多くの人が実現したことで、「お墓=石型の家族墓」のイメージが定着しましたが、お墓が1つの形に収斂したのは昭和30年代以降から現在に至る約70年の間であり、歴史的に見れば一時的な現象と言えます。しかし著者は、「時代は移り変わって、経済の二極化や貧困問題が生起し、単身化や継承者不在などで家族の形も変化する中、家族墓に代わって台頭しているのが永代供養墓です」と述べます。

仏さまの世界は最後は一緒だとして、著者は「同じ銀行口座に、違うATMからアクセスしたり、時には実店舗やモバイルの違いもあるでしょう。でも、つながっている先は一緒です。どの命も最後は宇宙という大いなる『いのち』に還っていくわけですが、いのちへのアクセスはいろいろあります」と述べます。「本尊という存在」では、お寺の本尊を発信機に譬えると、お札や御守りは受信機のようなものと言えるとして、「遠く離れた神仏のエネルギーを、日常的には自宅のお札、外出時は御守りを通じて享受し、受信機の働きが悪くなってきたら、寺社にお参りしてエネルギーチャージをすると言えば、分かりやすいでしょうか。たとえば、日本人の代表的宗教行事の初詣は、1年の始まりにみんなで神仏を訪ねてエネルギーチャージしていると言えます」と述べます。非常に比喩が巧みですね。

第六章「理想のお寺づきあいを実現するノウハウ」の「【お布施】お寺の収支モデルから見たお布施」では、檀家数200軒程度は、お寺を専業で運営できる分岐点と言われることが紹介されます。現在は全国で7万寺を超える寺院のうち、3割程度が専業で運営されていると推測されます。一方で、200軒を超える檀家数でも住職が他の仕事と兼業でお寺を運営していることもありますし、祈禱を熱心に行う寺院であれば檀家数が200軒より少なくても専業で運営するケースはあるといいます。

アマゾンより

アマゾンより

「少し頑張るくらいが、お布施」では、お布施の額に言及します。多くの住職が指摘するのが「高すぎると思ったらお布施ではなく、逆に安くすんだと思うのもお布施ではない。後悔したらお布施ではない」という点だといいます。感応寺(東京都・浄土宗)の成田淳教住職は、「お布施は故人の供養のために功徳を積む『施し』ですので、自分にとって一生懸命な施しであることが大切です。施しは『程を越す』、つまり身の程を越すものであり、少し頑張るくらいがお布施と言えます。故人が親であれば自分を一生懸命育ててくれた感謝もあるでしょうから、恩に一生懸命に報いる感謝として、『これでいいかな』と思う身の丈の水準を少し超えたところでお布施を考えるとよいのではないでしょうか」と語っています。

終章「これからの供養」の「簡素化の時代は供養のコンシェルジェが必要」では、簡素化は地域の慣習が廃れていくことの裏返しでもありますが、どの住職も、「命日より前に法事をすることや、四十九日忌は命日のある月から数えて3カ月を超えないことなど、意味のない迷信のような慣習は廃れて当然」と、口を揃えて言っているそうです。ただ、簡素化においては留意すべきこともあるとして、西岸寺(福岡県・真宗大谷派)の中西無量住職は「お布施をはじめ何もかも、インスタントな答えを求められる風潮があります。みんなすぐに理解して納得したいのです。しかし、インスタントではすまされないのが死者儀礼であり、時間をかけないと分からないこともあります。最愛の人と別れる苦しみについて、宗教は先人たちが1000年以上向き合ってきた知恵の結晶です。人生を豊かにする知恵は時間をかけないと理解できません。宗教性や先人知を軽視し、経済的な負担を減らすだけの簡素化は、かえってご本人を苦しめることにつながります」と語ります。

「最後に」では、ルーツとなるご先祖は、世代をさかのぼるごとに2の累乗で増えていくことが紹介されます。10世代で1024人だったご先祖は、20世代で100万人を超え、30世代をさかのぼるとなんと10億人を超えます。著者は、「30代前のご先祖となると600年前から700年前くらいでしょうか、鎌倉時代末期から室町時代の前半にあたります。頻発する飢饉や疫病、南海トラフ地震にあたる正平(康安)地震や水災害・干ばつ、民衆の土一揆など、その後の応仁の乱に続く社会変動の大序曲が始まっていた時代でした。本書を読まれる誰にも存在している30世代前の10億人のご先祖は、その大激動の時代を生き抜き、私たちにつながる命のバトンリレーをしてくれました。30世代より前のご先祖を含めて、私たちは数えきれない命のリレーによって今ここに生きています」と述べています。

そして、著者は「私たちが生きる現代社会は世界規模で動乱し、先行きが見えない諸行無常の時代です。しかし、いつの時代のご先祖も、先が見えない中で精一杯その時代を生き抜いてきたことを想えば、私たちも置かれた場所で一生懸命に役割を果たし、自己の最善を他者に尽くして利他的に生きていくことが、命のバトンリレーの負託に応える生き方と言えます。それは『善く生きる誓い』という供養の本義を全うすることでもあります。そして、命という観点に立てば、それは人間の命だけではなく、地球環境が危惧される中、生きとし生けるあらゆるものの命にも、目を向けることが求められている時代です。真摯な供養を通じて育まれる感謝の気持ちが生活空間や自然界にも振り向けられていくことは、供養の自然な働きです。供養は死者とのつながりを縁に生き方を見つめ直し、自らを超えた命への感謝が育まれ、結果として幸せを感じやすい心と生き方に成長していくという、現代人にとって不可欠な営みではないでしょうか」と述べるのでした。

この著者の主張には、全面的に共感しました。じつは本書は拙著『供養には意味がある』(産経新聞出版社)と同時期に刊行され、アマゾンなどでも一緒に購入されることが多かったようです。1979年生まれの著者はわたしよりも13歳も年下ですが、非常によく勉強しており、比喩を駆使した表現力も豊かで、楽しく読むことができました。Z世代をはじめとした若い人たちに向けて供養のアップデートを提言する『リメンバー・フェス』(オリーブの木)の参考文献として読んだのですが、とても参考になりました。特に、供養を精神衛生の側面からとらえた箇所が興味深かったです。著者の今後の活躍に期待いたします。