- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2349 評伝・自伝 『最後の角川春樹』 伊藤彰彦著(毎日新聞出版)

2024.08.30

『最後の角川春樹』伊藤彰彦著(毎日新聞出版)を紹介します。著者は1960年愛知県生まれの映画史家です。『映画の奈落――北陸代理戦争事件』『無冠の男――松方弘樹伝』などの著作で、映画人たちの修羅と栄光を描いて、ノンフィクションの新しい領域を切り開きました。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には老人となった角川春樹の写真とともに、「戦後最大の出版人 その魂の軌跡」「風雲児は詩人にして悪党。本と映画と音楽の融合、父との闘争と和解、価値破壊と文化創造……破格の構想力によって、『出版』は『事件』となった」「幾多の受難から立ち上がった角川春樹、新たな闘争が始まる」と書かれています。

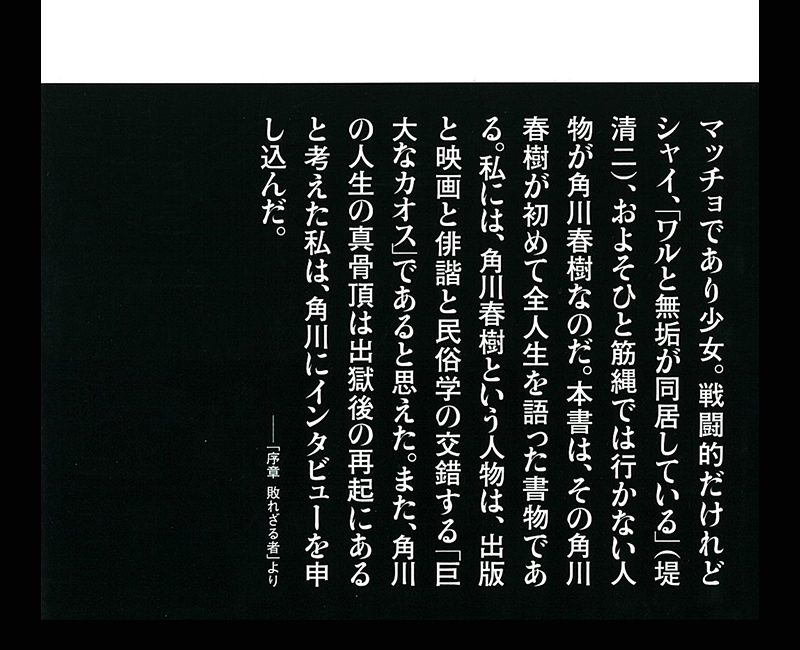

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「マッチョであり少女。戦闘的だけどシャイ、『ワルと無垢が同居している』(堤清二)、およそひと筋縄では行かない人物が角川春樹なのだ。本書は、その角川春樹が初めて全人生を語った書物である。私には、角川春樹という人物は、出版と俳諧と民俗学の交錯する『巨大なカオス』であると思えた。また、角川の人生の真骨頂は出獄後の再起にあると考えた私は、角川にインタビューを申し込んだ。――『序章 敗れざる者』より」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 敗れざる者

第一章 少年時代(~二十二歳)

第二章 編集者時代(二十二~三十三歳)

第三章 映画プロデューサー時代(三十四歳~)

第四章 俳人と映画監督の間(四十歳~)

第五章 収監そして復帰へ(五十一~六十二歳)

第六章 最後の監督作品

終章 それでも敗れざる者

「おわりに」

序章「敗れざる者」の「出版と映画と俳諧と民俗学のカオス」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「ともすれば角川春樹は過剰な人として語られる。出版人、映画人から反感を買いながら「メディア・ミックス」商法で業界を変革した映画プロデューサー、映画監督。角川書店の創業者である父、源義と壮絶な闘いを繰り広げ、弟で副社長である歴彦を放逐した出版社二代目社長。検察と戦い、麻薬取締法違反で4年半下獄し、そこから這い上がった元受刑者。神社を建立し、預言者を自認するスピリチュアリスト――こうしたおよそ常人が経験できない逸話とともに角川の人生は語られ、角川自身も他人にどう思われるかということにまったく頓着せず、ことあるごとにそれらを磊落に語って、『神がかった事業家』というセルフイメージをアップデイトしてきた」

『帝都物語 喪神篇』『同 完結篇』(1987年、88年、角川書店)を書いた作家の荒俣宏はこうしたイメージを援用して「角川春樹」を実名で登場させ(読み方は「かくかわはるき」)、「魔人加藤保憲に立ち向かう破滅教の大宮司」として活躍させました。著者は、「古今東西、物語を提供する出版社の社長でありながら、自らが物語の登場人物になったのは角川春樹をおいてほかにあるまい。このような角川春樹を巡るスペクタクルな物語は、角川にマチズモ(男性優位主義)や過剰な戦闘性といったイメージを与え、そうした先入観が角川の各分野における正当な評価を妨げているように私には思える。また、スキャンダリストとファナティック(狂信者)とオカルティストのイメージが、人にアレルギーを起こさせ、冷静な批評眼に曇りをかけたとも感じられる」と述べています。

それ以外にも、角川春樹は70年代初頭には「翻訳文庫」を創設するとともに日本に「文庫文化」を定着させました。片岡義男やつかこうへいを小説家にし、「FM25時、きまぐれ飛行船~野性時代~」(74~88年、FM東京)といったユニークな深夜放送や、『野性時代』(74年~)や『バラエティ』(77~86年)といったクロス・メディア雑誌を創刊。80年代には破格の俳句でさまざまな賞に輝き、90年代にはハリウッドに進出しました。また、「角川春樹事務所」を創業。他社に先がけて「時代小説文庫」や「警察小説文庫」の分野を切り拓き、「横溝正史文学賞」「小松左京賞」「角川春樹小説賞」で新人作家を発掘するなど、文化史、文学史、映画史において大きな足跡を残したのです。

第一章「少年時代(~二十二歳)」の「生母と実母」では、春樹の祖父・源三郎と父・源義について書かれています。角川源三郎が一代で築いた米穀問屋を息子の源義は継がず、源三郎を落胆させました。源義は折口信夫の『古代研究』に出会い、国文学の研究を志します。折口は柳田國男に師事して民俗学的手法によって国文学を究め、歌人としても独自の境地を示しました。源義は、当時折口が教鞭をとっていた國學院大學に進み、折口の講義を聴いて、やがて角川書店を興します。敗戦の年(1945年)、城北中学校の国語の教師を辞職した角川源義は、練馬区小竹町の自宅の応接間を事務所として角川書店を創業。源義が出版した志の高い文芸書や学術書は、名著との世評を得るものが多かったようです。そして、事業面においても成功した源義は事務所を自宅から飯田橋に移したのでした。

角川春樹は小学生のときはさっぱり勉強に関心が持てず、ボーッと空ばかりを眺めていたそうです。著者のインタビューに対して、彼は「なぜ空を見ていたかといいますと、私は3歳6か月のとき、空飛ぶ円盤(UFO)の編隊を見ましてね。高台にあった練馬の家から、空襲で焼け野原になった東京の夜景を見ていると、葉巻型のUFOが7機、そのまわりには灰皿を2つ重ねたようなUFOがいて、真っ白い光を放っているものと真っ赤な光を放っているものとが白い光線でつながって東の空に移動していきました。続いて不思議な映像が見えたんです。20代前半になった自分が、上の部分が透明なアクリル状で、下の部分がアルミのような金属の、星が眺められるロケットを操縦しているヴィジョンです。『これは自分の未来の姿だ』とそのとき思ったんですね。ですから小学校のときは授業中、空をぼんやり眺めながら『早くUFOが迎えに来ないかな。早く宇宙に還りたい』と思っていました」と語っています。

「父・源義との確執」では、角川春樹がかつて著書『翔べ怪鳥モア 野性号Ⅱの冒険』〔79年、角川文庫〕で、「父からの賞賛はついに得られなかった。7つの時に実の母を失って以来、残された愛の対象は父だった。強情なぼくを、父は愛した分と同じだけ憎んだのだろう。父を愛しきれず、憎みきれず、苦渋に満ちた日々が続いた」と書いたことが紹介されます。文芸評論家の山本健吉は、「私は角川親子を火の玉人種と形容したことがある」「春樹君は幼い頃、父親に何かのことで腹を立て、応接間の絨毯の上に、ふとぶとと脱糞したという逸話を残している」(『信長の首』〔82年、角川春樹著、河叢書〕跋)と書いています。

1949年、角川春樹が7歳のときに角川文庫が創刊され、先行の岩波文庫、新潮文庫とともに戦後の「第一次文庫ブーム」を巻き起こしました。角川文庫は、フランスのガリマール社本の表紙をモデルに、日本文学は緑色、外国文学は赤色、思想・哲学・美術は紺色と色分けされました。52年には『昭和文学全集』(1期、2期あわせて58巻)が刊行され、各巻20万部を超える出版史上に残る大ブームを起こし、終了後に辞典(『角川国語辞典』『角川漢和辞典』『字源』)と教科書(国語、古文、政治・経済などの高校教科書)を成功させ、50年代に角川書店は大きく躍進します。角川書店の社長だった源義は「出版界の風雲児」と呼ばれ、所得番付で10位以内に名を連ね、55年、春樹が13歳のときに荻窪に広大な自宅を新築しました。現在は、杉並区に寄贈され「角川庭園・幻戯山房」として一般公開されています。

「二百人相手に大乱闘(十九歳)」では、角川春樹が1960年に國學院大學附属久我山高校を卒業し、國學院大學に入学したことが紹介されます。文弱の父・源義に反発して拳闘部を創設した彼は、安保闘争のデモにも参加。渋谷のハチ公前で200人を相手に1人で乱闘したこともあるそうです。彼は、「とっさに正面にいた女子学生の角材を取り上げて、ビュンビュンと振り回したんです。高校時代には剣道部でしたから、角材はお手のものでバンバン殴り倒してゆくわけですよ。そのうち角材が面倒になってきたので、正面からかかってくるやつにはボクシングの正拳突きをお見舞いし、逃げるやつは追っかけて、飛び蹴りを食らわせるなど手が付けられないくらい暴れまくった。私のあまりの狂乱ぶりに恐れをなして、200人は散り散りに逃げていきました」と語っています。著者が「200人を前に恐怖心はなかったんですか?」と質問すると、「そういうとき、私はパチンと性格が切り換わるんですよ。切り換わったあとは闘争本能に支配され、まるで別人格になるんです」と答えています。

「大和と南朝への憧憬」では、学生時代の角川春樹を父の源義は完全な「国粋主義者」だと思っていたそうです。「実際、当時の角川さんは右翼的な思想をお持ちだったんでしょうか?」という質問に対しては、「いや。私が傾倒していたのは、右翼的なイデオロギーではなく、『古事記』や『万葉集』の世界です。日本ではなく“大和”への憧憬でした。私が最初に日本古来の文化に興味を持ったのは、小学校3年から6年までの3年間、ずっと父親に能楽堂に連れてゆかれ、能を見ていたことが大きいでしょうね。父親が謡曲をやっていた関係で、宝生流の能を息子に見せていたんですよ。中学に上がると担任の美術の先生が考古学の発掘に年中連れていってくれたんです。私の住んでいた杉並区荻窪には善福寺池を源として神田川に流れこむ善福寺川があり、その細々とした川沿いを歩くと、いわゆる石鏃といわれている矢じりだとか発掘された遺跡(旧石器時代から古墳時代にかけて人が住んでいた「方南峰遺跡」)があるんです。先生に連れられて発掘に行ったことが、考古学とか歴史学に対する興味に結びつきました」と答えています。

「角川さんは『天皇』や『天皇制』についてはどう思われていたんですか?」という質問に対しては、「現在の天皇家は北朝ですが、私は高校時代から南朝贔屓なんです」と答え、明治天皇のことを「不可思議な存在」と表現しています。彼は、「だから、戦前から明治天皇=すり替え説(三条実美の差配により、病弱な睦仁〔明治天皇〕が幼少期に南朝の血を引く屈強な大室寅之佑にすり替えられたとする説)などという風聞が絶えなかった。戦後になると一転、歴代天皇の順序を北朝によって数える『北朝正統論』が有力になりますが、私は明治天皇の不可解さもふくめて、南朝にシンパシーとロマンを感じますね」と語っています。著者の「昭和天皇に関してはいかがでしょうか?」との質問には、「私は『男たちの大和/YAMATO』ではっきり描いたように、『海軍にもう艦はないのか?』と昭和天皇が下問されたために、戦艦大和は沖縄特攻をせざるを得ず、3000人の乗組員が亡くなったと思っています」と答えます。

昭和天皇の下問が戦艦大和を「死出の旅」に出したという場面について、角川春樹は「その事実を映画ではっきり描こう、と私は言ったんです。昭和天皇には明らかに戦争責任があると思っています。この映画が公開されたあと、『男たちの大和』が天皇の戦争責任にきちんと言及したことを共産党の『赤旗』(「しんぶん赤旗」)に激賞されました(笑)。しかし、そうは思っていても、私は姉に頼まれ、85年から3億円を投じて『海の墓標委員会』という組織を作り、東シナ海に沈んで行方がわからなかった戦艦大和の探索を続けたんですね。それで、とうとう海底に眠る戦艦大和を見つけ出し、暗い海の中で大和の艦首をサーチライトで照らしたとき、艦首についた菊花紋章が浮かび上がったんです。菊の紋章はメタリックなブルーに輝き、息を呑むほどに美しく、それを見たとたん私は全身が総毛立ちました」と語っています。

「堤清二=辻井喬との出会い(二十一歳)」では、角川春樹と堤清二(辻井喬)のエピソードが披露されます。2人が初めて出会ったとき、角川は21歳、堤は36歳でした。堤は友人から、「あんただって勘当組だろ、こいつの面倒をみてやってくれ」と坊主刈りで詰襟の学生服を着た大学生の角川を紹介され、「すべてが常識外れの男で、どうしてそれが悪いんだか通じない。ワルと無垢が同居している」男だと感じたそうです。著者は「“ワルと無垢が同居している”という堤の表現は、角川春樹の本質を見事に言い表している」と述べますが、角川は「当時、堤清二さんは36歳で西武百貨店の社長、財界の若手のアイドル的存在でしたね。堤さんは、日本テレビの会長になる氏家齊一郎さんたちとともに全学連の初期メンバーで、日本共産党に入党するんですね」と語っています。堤は共産党の反主流派である宮本顕治の国際派に属し、やがて徳田球一書記長の主流派との闘争に敗れて、共産党を除名され、病気で入院するのでした。

「堤さんと角川さんの事業の方向はまったく異なります。堤さんの手がけた西洋環境開発グループ(「サホロリゾート」「タラサ志摩」「ホテル西洋銀座」)は富裕層向けの事業で、セゾングループの美術館や映画は知識層向けのいわゆる『ハイカルチャー(上位文化)』です。あくまでも一般大衆相手のエンターテインメントを志向した角川文庫、角川映画とは大きな開きがあります」と語る著者に対して、角川は「表現の方向は真逆かもしれませんが、私も堤さんも“ひとつの場所や規格に収まらないものを創ろう”という共通した思いがありましたね。堤さんはPARCO劇場やリブロという書店を展開し、ひとつの大きな時代を作りました。日本の財界のなかで誰が最高の文化人かといったら、彼でしょう。堤さんとはおたがいものすごく共感し合う部分がありました。それは、文人であり経営者であることの孤独と矜持でした」と語るのでした。

第二章「編集者時代(二十二~三十三歳)」の「やくざ組からリクルート(二十二歳)」では、ある日、角川春樹が栗田書店の返品の山に囲まれた倉庫のなかで、『巨富を築く13の条件』(37年、ナポレオン・ヒル著)という本をたまたま読んだエピソードが紹介されます。同書は、成功した企業家を分析して、成功の秘訣を解き明かす経営の指南書でした。角川は、「いまから思えば、『“かならず成功する”と潜在意識に刷りこめば実現しない目標はない』と説く他愛のない本なのですが、22歳の私は非常に感銘を受けましてね。その日から、子供っぽいといえば子供っぽいのですが、自分のベッドのところに《角川は史上最大の出版業者になってみせる》という言葉を書いて貼り、それを毎日大きな声で読みあげていました(笑)」と語っています。「信念を潜在意識に叩きこみ、想念のエネルギーにする、角川さんの思考・行動様式の原点は『巨富を築く13の条件』なんですね」という著者の発言に対しては「そうかもしれない。この本を読んでからは、夜の商売も止めて、いろんな人に会い、やみくもに本を読み、猛烈に勉強するようになりました」と述べています。ちなみに、角川春樹と同じ國學院大學の出身であるわたしの父・佐久間進も若い頃に『巨富を築く13の条件』を座右の書にしていました。

「“キネマ文庫”と揶揄される(二十八歳)」では、1976年から始まる「角川映画」に勝るとも劣らない角川春樹の重要な仕事が、70年から始まる「角川翻訳文庫」と呼ばれる一連の海外文学の紹介でした。著者は、「すべての発端は『卒業』だった、と角川さんは何度も書いています。68年に日本で公開されたアメリカン・ニューシネマの代表作の1本、『卒業』(68年、マイク・ニコルズ監督)は映画もヒットし、早川書房から刊行されたチャールズ・ウェップの翻訳本(佐和誠訳)やCBSソニー・レコードから発売されたサイモン&ガーファンクルの日本版LPもオリコンで1位になりました。この『映画と本と音楽』の相乗効果に目を付け、角川さんが映画の原作の翻訳出版を始め、やがては『犬神家の一族』(76年、市川崑監督)から始まる『角川映画』にいたることは知られた事実です」と語っています。

1970年1月からの「角川翻訳文庫」のあと、11月に発売された『ラブ・ストーリィ ある愛の詩』の単行本は47万部、文庫になってからも67万部の爆発的なヒットになりました。73年、角川春樹はのちに2番目の妻となる女性との間に子供ができたため、最初の妻と離婚し、その女性と入籍しました。その2か月後に3番目の妻となる女性との間に子供ができたため、2番目の妻と離婚し3番目の妻と入籍。つまり、同時期に3人の女性と付き合い、そのうちの2人が妊娠したのです。このような息子の女性関係に父源義は激怒しました。しかし、「付き合った女性との間に子供ができれば、かならず子供のために入籍するところが角川独特の律儀さであり、そのために前の妻や子供と容赦なく離婚するところが角川ならではの冷酷さである」と、著者は述べています

「文庫を読み捨てに、ポップに(二十九歳)」では、1971年に『ラブ・ストーリィ』が角川書店始まって以来のミリオンセラーになり、角川春樹は編集局長(編集の責任者)に返り咲いたことが紹介されます。この頃に角川は坊主頭に革のコート姿だったそうですが、単行本(ハードカバー)ではなく、文庫に力を入れました。著者が「横溝正史や森村誠一を、気楽に読める、“ペーパーバック・ライター”だと考えたんですね?」と訊くと、「そうです。本格的な読書家には違和感があるかもしれませんが、『イージー・リスニング』という軽音楽のジャンルがあるように『イージー・リーディング』ができる文庫があってもいいだろうと思いました。アメリカでは、『ペーパーバック・オリジナル』(書き下ろしのペーパーバック)の出版社として『ゴールド・メダル・ブックス』や『エース・ブックス』などが有名ですが、日本では角川文庫がそれになろうと」と答えています。

「読み捨て」を提唱しながら、石岡瑛子といった気鋭のデザイナーを起用し、装幀をカラフルにポップなものにしました。その理由について、角川は「平置きした文庫を目に留めてもらうには、装幀が決め手だからです。初めて書店で文庫を平置きしてもらったのはウチなんですよ。最初は多くの本屋さんが『単価の安い文庫を平置きするなんて』と拒否反応を示しました。そこで私は、『1冊の単行本のスペースに文庫は2冊置けます。部数が出るので売り上げも伸びますよ』ということを実際に数字をお見せして書店員さんを説得して回ったんです」と語っています。

「半村良、小松左京との苦い別れ」では、角川春樹がのちに映画化することになる、伝奇ロマンの大家である半村良や、SFの草分けである小松左京の小説も角川文庫に収録したことが紹介されます。半村良について、角川は「『戦国自衛隊』まで半村さんとの関係は良好だったんですが、そのあと、彼は酒と女に金を注ぎこみ、出版社各社から前借りする金額がだんだん大きくなっていきました。私はそのことに違和感を覚えるようになりましてね。とくに『雨やどり』(75年、河出書房新社)で直木賞を獲ってから、半村さんは増長している感じがしました。それまでは親しかったんですよ。彼は三軒茶屋のアパートに住んでいて、そこに訪ねて行って、ウチで書いてくれと原稿を依頼し、『野性時代』創刊号(74年5月)に『闇の中の系図』(74年、角川書店)を書き下ろしてもらいましたから。架空の大陸『ムー』の歴史を全80巻で描くという大河小説、『太陽の世界』(80~89年)のとき、半村さんは1冊当たり1千万円の印税保証をしてくれと提案してきたんですが、出版社として法的にそんなことはできないんですよ。そのことがあって、彼との関係はおかしくなり、ギクシャクしはじめたんです」と語っています。

また、著者は「小松左京との出会いもお聞かせください」と言います。角川が編集局長になってまもなく、小松左京を訪ねて、『復活の日』(64年、早川書房、のちにハルキ文庫)と『果しなき流れの果に』(66年、早川書房、のちにハルキ文庫)を「ぜひウチの文庫に」と依頼したのが、小松に会った最初だそうです。角川が「『復活の日』をゆくゆくは映画にしたい」と言うと、小松は「これが映画に出来るわけがないだろ。映画にならないイメージを小説の形で表現したものだから」と言いましたが、角川は「必ずします!」と約束したそうです。

角川春樹いわく、「小松さんは、綿密な下調べを重ねた上で壮大な嘘を書く小説家で、モチーフとしているのは空想の世界でしたが、人間の内面をしっかり描いているから読み手を感動させることができる人」だったそうです。その良さが最も出ているのが、時間と空間を股にかけた長編『果しなき流れの果に』でした。知名度の高い『日本沈没』(73年、光文社、のちに文春文庫他)は、『復活の日』に続く3番目だと角川は評価し、「舌を巻くほど頭の回転が速く教養も深い人でしたが、後年はその面影がすっかり薄れましたね。そうなった最大の原因は大量の酒です。昼間からウイスキーグラスを手にするほどの酒豪で、酒で作家生命を縮めたことが残念でしたね」と語っています。

「吉本隆明をポップな文庫に」では、角川が、それまでハードカバーの思想書として読まれていた吉本隆明の書籍をカジュアルな装幀で文庫化したことが紹介されます。杉浦康平の斬新なデザインで再刊された『言語にとって美とは何か』、『心的現象論序説』(ともに1982年)は、ニューアカデミズム・ブームに先駆けて吉本ファン以外の読者も獲得しました。かくいうわたしも、初めて読んだ吉本の著書は角川文庫版の『共同幻想論』(1982年)でした。ポップな外見とハードな内容のアンバランスがたまらなく魅力的に感じました。角川は、「吉本さんはウチの編集長が電話しようが誰が電話しようが、会おうとしないんですよ。私が会いたいって言ったらすぐにOKで、本郷3丁目の家まで会いに行ったんですね。初めてお会いしたのは三島由紀夫さんが亡くなった直後、70年の12月ごろでした」と語っています。

吉本隆明は初対面の角川春樹に、「自分は三島さんみたいに割腹はできないし、女房が身体が悪いから逃げ出せないんだ」と延々と愚痴ったそうです。そうしたら、仕事場になっている2階に、眼鏡をかけた女の子がダッダッダッと駆け上がってき来て、ドアをぱっと開け、「父ちゃん、金くれ!」と言ったそうです。それがのちに作家になる吉本ばななでした。角川は、「私がそのころ使っていたオモチャみたいな腕時計を渡し、『これ上げるから、下に降りてろ』って言ったら、階段をダッと降りてったんです。のちにばななに会ったときに、『覚えてるか?』って訊いたら、『覚えてます』って」と語っています。面白い話ですね。

「片岡義男、つかこうへい、中上健次との伴走」では、片岡義男やつかこうへいを小説家としてデビューさせたのも角川春樹だったことが紹介されます。中上健次との出会いについては、角川が「吉野の花見に中上健次クンも連れてっていいか」と文芸評論家の山本健吉から聞かれたことがきっかけだそうです。角川は、「中上の本はもう読んでいましたし、芥川賞の選考委員だった吉行淳之介さんが『角川さん、中上はいいぞ』と彼を褒めちぎって、遠藤周作さんも高く評価していたので、気になっている作家だったんです。逆に中上は私に好印象を抱いていなくて、私と会うまで『角川春樹に会ったらぶん殴ってやる』と息巻いていたんですね。そのことを小耳に挟んだ私は、吉野に着いて、お茶を飲みに行ったときに、『こら、中上ィ。俺をぶっ飛ばすと言ってンだってな』とガンを飛ばすと、『すみません!』と彼はなんといきなり土下座したんです(笑)」と語っています。

著者は、「中上健次は角川さんのことを『どこでも神がみられる彼は聖なる場所、汚穢に満ちた場所を本能的に摑む。それがトポスの力だ』と言っていますが(中上健次『角川春樹集 猿田彦(俳句の現在16)』〔85年、三一書房〕解説)、これは角川さんの本質を突いた言葉だと思います」と言います。その後、角川は、パレスチナやゴールデン・トライアングル(タイ、ミャンマー、ラオスの国境に位置する山岳地帯で、少数民族であるシャン族が住んでいる場所)などに中上と一緒に訪れた話をします。「こうした危険地帯に足を踏み入れるとき、覚悟はありましたか?」という著者の問いに対して、角川は「旅に出るたび、死を覚悟していましたね。いま思うと、不慮の事故で死のうとしていたのかもしれません。死ぬかもしれない冒険に駆り立てられたのは、妹を死なせてしまった、もっと俺が彼女の悩みに気づいてやれば……という思いが強く後悔として残っていたからでしょう。それに、どれだけ成功しても認めてくれなかった父親との関係に疲れはてていたこともありました」と語ります。

「父・源義の死(三十三歳)」では、角川源義が亡くなる20日ほど前、源義が学生時代に書いた論文集『語り物文芸の発生』(75年、東京堂出版)が再刊され、その見本が病床に届いたことが紹介されます。著者が「源義さんが戦時中、遺著として書き上げながら、出征したあと東京空襲で原稿が焼失し、校正刷1通だけが残っていた曰く付きの本ですね」と言うと、角川は「そうです。58歳の誕生日の日に、父親は枕元に吊ってある紐に摑まって身体を起こし、『語り物文芸の発生』の見本にふるえる手でサインし、献本してくれたんですね。私は本を開いて、プロローグが『邪馬台国の謎』であると知って、殴られたような強い衝撃を受けました。父親が追い求めていた日本人の起源を、私も野性号での旅を通して追い求めていた。父親の歩いた道をはからずも自分も歩こうとしていたことに気付いたからです」と語るのでした。

第三章「映画プロデューサー時代(三十四歳~)」の「映画への接近」では、角川春樹と映画との関わりが語られます。角川が16歳のとき(1958年)、日本映画の観客数はピークを迎えます。しかし、5年後にはテレビや娯楽産業の多様化により観客数は半分になり、以降減少に歯止めがかからず、斜陽の一途をたどります。角川は、「10代のころは『お嬢さん、お手やわらかに!』(59年、ミシェル・ボワロン監督)、『史上最大の作戦』(62年、アンドリュー・マートン、ケン・アナキン、ベルンハルト・ヴィッキ監督)などを観ましたが、「映画は活字の世界を超えられる」と思ったのは、ジョン・フランケンハイマーの『五月の七日間』(64年)を観たときでしたね」と語ります。『五月の七日間』は、架空の1970年を舞台とし、アメリカ合衆国とソビエト連邦との間で行われた核軍縮条約案の交渉と軍人や政治家で結成された秘密結社が米国政府を乗っ取る計画についてを描いた作品です。

「第一弾『犬神家の一族』(三十四歳)」では、1976年、「角川映画」第一弾として『犬神家の一族』が製作されたことが紹介されます。製作費は2億2千万円(1億5千万円が角川春樹事務所、7千万円が東宝の出資)。当時、監督(市川崑)や主演(石坂浩二)に知名度が足りないと思った角川は、自らが宣伝塔になり、製作発表の席で、棺桶のなかから白装束、映画の「佐清」と同じ白いマスク姿で登場したり、取材では「ヒトラーの『わが闘争』がバイブルだ」と語るなど、世間を挑発することで人々の耳目を「角川映画」に集めました。日本映画でいままで黒子的存在だったプロデューサーがこれほど映画の前面に出たのは初めてのことでした。著者が「最終的に合計80冊、累計2千万部という途方もないヒットになった『横溝正史フェア』と連動させるために、『犬神家の一族』が選ばれます」と言うと、角川は「私は出版社の社長で、『映画とのジョイントで本を売ること』が本分ですからね」と語るのでした。

当時、わたしは角川文庫から刊行された横溝正史作品をすべて購入していました。小説の内容そのものよりも怪奇幻想のテイスト満載のカバーイラストに魅かれたからです。「横溝作品のなかで最初に『犬神家の一族』を選んだのはなぜでしょう?」という著者の質問に対しては、角川は「このころ、映画の『オリエント急行殺人事件』(日本公開75年、アガサ・クリスティ原作、シドニー・ルメット監督)やテレビドラマシリーズの『刑事コロンボ』(日本での放映は72年~、NHK)などで探偵ものや推理ものが注目を集め始めていましてね。金田一探偵シリーズのなかで『犬神家の一族』を選んだのは、『タイトルが“絵的”で良いなぁ』と思ったからです。それにすこし前に、山崎豊子さんの『華麗なる一族』(74年に山本薩夫監督で映画化)がベストセラーになるなど、“一族”という言葉が流行っていて、一族の問題や親子の関係はタテ社会に生きる日本人に受ける普遍的なテーマだろうとピンと来たんです」と語っています。

『犬神家の一族』で、角川春樹はモダニストの市川崑監督を起用して、日本の習俗を美しく撮ろうとしました。『キネマ旬報』1980年6月下旬号で、彼は「近代化が進めば進むほど、反比例して人間の精神は土着化していく」と語っています。「これは70年代の日本文化に関する貴重な証言であると思います」と言う著者に対して、角川は「実際、70年代後半に地方の出版物がものすごく増えたんです。文部省からの助成金をもらって、郡や市町などその土地の歴史を本にすることが盛んに行われ、角川書店もお手伝いしました。同時にこの時期には、地方においてそれまで廃れていた祭りや郷土芸能が復活するんです。担い手がいなくなって、いったん滅んだ祭りやお神楽などの芸能を若者たちがあらたに復活させて、再興していったのが70年代後半なんですね」と述べます。

その背景には、電通の国鉄(現JR)の「ディスカバー・ジャパン」という旅行促進キャンペーンや、『an・an』(マガジンハウス)や『non・no』(集英社)という女性誌が作った「アンノン族」(若い女性)の国内旅行ブームなどがありました。角川も、「若い女性が近所や地方の神社にご利益を求めて出かける風潮がこのあたりから出てきて、それを旅行雑誌や情報誌がフォローアップするようになってきた。このように、70年代後半からしだいに『スピリチュアル』や『聖地巡り』がブームになってきて、アンドレ・マルローが言った『21世紀は霊性の時代となるであろう。さもなくば21世紀は存在しないであろう』(『マルローとの対話――日本美の発見』〔96年、竹本忠雄著、人文書院〕)という予言が実現してゆく。その起点となったのが70年代後半だと私には思えます」と語っています。

「文化革命としての映画製作(三十四歳~)」では、角川が行った“メディア・ミックス”は、日本映画では、1926年に東京朝日新聞の連載小説『修羅八荒』(行友李風)が映画会社3社で競作され、ラジオドラマ、浪曲、芝居になったことを嚆矢とし、28~29年に菊池寛が自身の小説『東京行進曲』を映画化(29年、溝口健二監督)、舞台化、主題歌のレコード化をともに成功させたことが紹介されます。70年代には『日本沈没』などの先例があり、アメリカ映画では、パラマウント映画の製作担当副社長のロバート・エヴァンスが『ローズマリーの赤ちゃん』(68年、ロマン・ポランスキー監督)、『ある愛の詩』などでその手法を用いました。しかし、角川は自らの手法の原点はナチズムにあると発言し、「(ナチズムの宣伝方法は)軍服のファッション、ニーチェの超人思想、あるいはリルケの詩、ワグナーの音楽のすべてを動員した。これらはすべて活字と映像と音に集約される。要するにそれらのものをたくみに総動員することで民族主義というひとつのテーマを美学に仕上げて大衆を陶酔させていった。これは私が本や映画や音楽を売るときの戦略と本質的には同じものです」と述べたのでした。

「大野雄二による新しい映画音楽」では、1976年10月16日、『犬神家の一族』が先行ロードショーされる日比谷映画劇場には“チンドン屋”が出たことが紹介されます。角川春樹が宣伝の仕上げとして雇ったのです。その日はあいにくの雨でしたが、観客の行列が劇場を2周し、同劇場での『エクソシスト』(74年、ウイリアム・フリードキン監督)と『ジョーズ』の興行記録を塗り替えました。『犬神家の一族』は12月11日から全国東宝系100館で『岸壁の母』(大森健次郎監督)と2本立てで拡大公開され、約15億円の配収を上げ、それと連動した横溝正史の角川文庫本も約40点が累計販売数1800万部も売れ、サウンドトラックも日本映画としては珍しくヒットしました。角川春樹は賭けに勝ったのです。映画のテーマ曲である大野雄二の「愛のバラード」は、今聴き直しても感動的で、素晴らしい名曲です!

「第二弾『人間の証明』(三十五歳)」では、『犬神家の一族』の成功は日本映画を変えたことが指摘されています。フジテレビや徳間書店など他業種からの映画への本格的な参入を促し、いままで「2本立て/2週間」の興行を続けてきた東宝、東映、松竹の各社を「1本立て/大作/ロングラン」の興行にシフトさせ、“洋高邦低”だった興行において、洋画から邦画に観客を取り戻したのです。同時に洋画の宣伝方法にも影響を与え、東宝東和はこの年末に公開した『キングコング』(76年、ジョン・ギラーミン監督)に過去最高の3億6千万円の宣伝費を投じるなど、宣伝方法が興行を左右する時代がやってきました。77年秋に公開された角川映画第二弾『人間の証明』(森村誠一原作、佐藤純彌監督)は、プロデューサーと監督が東映、撮影・照明・録音などのスタッフと撮影所が日活、配給は東宝と東映という混成チームで、従来の映画会社の閉鎖性に風穴を空け、『犬神家の一族』を上回る22億円の配給収入を上げました。角川が27歳の時には売上18億円(経常利益が5千万円)だった角川書店は、この年、売上130億円(経常利益25億円)にまで成長し、新潮社を追い抜きました。

「『神は我なり、我は神なり』(三十五歳)」では、「角川さんは、77年、『野性号Ⅱ』でフィリピンから日本に向かう途中で『宗教に帰依した』と語っています。航海中、何があったんでしょうか?」という質問に対して、「フィリピンのルソン島からバターン島(第二次大戦の日米両軍の激戦地)へと北上しているとき、強風でマストが折れて、帆船が黒潮に流されたんです。5日間漂流しつづけ、『もう航海は断念しよう。伴走船を無線で呼んで曳航してもらおう』と船長と相談して決めた瞬間、私のなかに猛烈な怒りがこみあげましてね。海に向かって般若心經を唱え、とっさに『神は我なり、我は神なり。神、我とともにあり!』と叫んだんです。そのあと昼食を取っていると潮目が変わり、帆船が動き始め、あれよあれよという間に夕方にはバターン島に着いてしまった。そのとき私は『人間の祈りの力』に初めて気付いたんですね」と語っています。

それから、角川春樹は35歳で日蓮宗の密教を始め、断食行を重ね、36歳で神道に入って、霊能者のところに行ったり、滝行もやりましたが、道を指し示してくれる師は見つけられませんでした。角川は、「『この人だ!』という人生の師に出会ったのは78年、伊勢神宮の遥宮(別宮)である伊雑宮の前で道場を開く小泉太志命先生を訪ねたときでした」と語っています。かつて遥かな昔、天照大神の剣の臣として仕えていたと思われる小泉太志命は、伊勢志摩磯部にある伊雑宮の前に神武参剣道場を構えた人物です。昭和天皇に襲いかかる魔性の邪霊を祓うために振られた真剣が、邪霊を切った時には空を切っているのに刃こぼれが起きたそうです。一日三万三千回、振り続けたその剣は、皇室に降りかかる邪気・邪霊を振り払い、皇居爆撃を狙ったB29を消してしまったといいます。

「第三弾『野性の証明』(三十六歳)」では、1978年、日本映画は「1本立て大作」の時代に突入したことが紹介されます。『野性の証明』が公開された10月7日には、松竹系で『鬼畜』(野村芳太郎監督)、東映系で『ダイナマイトどんどん』(岡本喜八監督)が封切られ、東宝系では『聖職の碑』(森谷司郎監督)、松竹系の『皇帝のいない八月』(山本薩夫監督)も続映中で、観客の争奪戦を繰り広げていました。そうしたなか『野性の証明』が21億円の配収を上げ圧勝。このころ、角川映画はもはや日本映画になくてはならない存在となり、映画会社各社が提携を持ちかけました。一方、映画評論家は「こけおどしで中身がない」「角川映画はイベントで映画ではない」などと批判しました。小説家からの、角川書店への反発も少なくなく、「精神にかかわる本をラーメンや雑貨のように売るな」「角川は文化じゃなくて一過性の風俗現象だ」という批判が相ついだといいます。

「SF大作『戦国自衛隊』(三十七歳)」では、「東映が出資した『悪魔が来りて笛を吹く』『白昼の死角』のあとは角川春樹事務所が全額出資の『戦国自衛隊』(79年)、初めてのSFです」という著者の発言に対して、角川春樹は「このころ、『スター・ウォーズ』(77年、ジョージ・ルーカス監督)のヒットで、日本でも『宇宙からのメッセージ』(78年、深作欣二監督)といったSF映画がつくられていましたが、ハリウッドの大作SF映画に対抗するには、たとえば“新派風SF”とか“俳句のリズムに乗ったSF”とか、日本の風土と生活に根ざした日本独自のSF映画をつくるしかないな、と思っていたんです。そんなときに半村良の『およね平吉時穴道行』(71年、早川書房)や『戦国自衛隊』を読んで、私が求めていたのは「時代劇とSFの融合だ」と気付いたんです」と語っています。

「コロナ時代を予見」では、1980年、角川春樹がついに『復活の日』を作るときが来たことが紹介されます。小松左京の小説『復活の日』(64年)は、英国で秘密裡に開発された細菌兵器が事故により拡散、猛毒のウイルスが世界中に蔓延し、人類が壊滅状態に陥るという物語です。しかし、ウイルスが活動できない極寒の南極にいた各国の観測員と海中を航海していた原子力潜水艦の乗組員だけが生き残り、彼らはワクチン開発や種の保存により人類の存続を目指すのでした。壮大なストーリーですが、小松自身が「映像化は無理」と断じた小説を、角川は東京放送(TBS)からの8億円の出資をふくめた総額20億円というそれまでの日本映画で最大の製作費を注ぎこみ、オリヴィア・ハッセーやロバート・ボーンなどの外国人俳優を招き、1年かけて南極、カナダ、北米南米でロケ。角川は9作目にして世界マーケットを目指したのです。

「『時をかける少女』と原田知世(三十九歳)」では、「筒井康隆の『時をかける少女』は、最初は学習研究社の『中学三年コース』『高1コース』に連載(65~66年)された、いわゆる『ジュブナイルSF』ですね。そのあと、眉村卓の『なぞの転校生』や光瀬龍の『夕ばえ作戦』などとともに、早川書房出身の編集者で作家の福島正実が企画した、盛光社の『ジュニアSFシリーズ』に収録されます」という著者の発言に対して、角川春樹は「そう。そうした動きを見て『これからはSFだ』と思ってウチで『時をかける少女』を文庫化したあと、NHKの『少年ドラマシリーズ』で『タイム・トラベラー』(72年)としてドラマ化されたこともあり、版を重ねました」と語っています。小学生の頃、わたしはジュブナイルSFが三度の飯より好きで、盛光社の「ジュニアSFシリーズ」とかNHKの「少年ドラマシリーズ」に夢中でした。

角川映画『時をかける少女』のメガホンを取ったのはCM出身の大林宣彦でしたが、角川春樹は大林宣彦や森田芳光のみならず、篠田正浩、藤田敏八、長谷部安春、澤井信一郎といった1930年代生まれの監督たちに加え、50年前後生まれの相米慎二、根岸吉太郎、池田敏春、井筒和幸、崔洋一などの新鋭に映画を任せ、日本映画の世代交代を一挙に推し進めようとしました。「大伴克洋と『幻魔大戦』(三十九歳)」では、アニメ映画が80年代以降の日本映画に欠かせないジャンルとなったことが指摘されます。78年に公開された『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(舛田利雄監督)は配収21億円(邦画配収2位)を上げ、79年の『銀河鉄道999』(りんたろう監督)も配収16億5千万円(邦画配収1位)のヒット。81年の劇場版『機動戦士ガンダム』(富野善幸〔のち由悠季〕監督)も熱狂的なブームを巻き起こし、85年には徳間書店がスタジオジブリを設立。機を見るに敏な角川は、83年の『幻魔大戦』(りんたろう監督)からアニメ映画に参入したのでした。

「仕事が叶わなかった監督たち(三十八歳)」では、角川春樹は「今までに観た映画のベストは『七人の侍』と『ゴッドファーザー』だ」と発言しているように、少年時代から黒澤明監督のことをリスペクトしていたことが紹介されます。いつか仕事をしたいと願い、周囲も角川が黒澤監督と仕事をすることを勧めました。80年4月23日、黒澤明の新作『影武者』のワールド・プレミアの日、角川はついに黒澤明監督に会います。映画館に到着すると、ロビーにタキシードの黒澤さんが立っていて、にこやかに招待客を迎えていたそうです。角川は、「私が近付き、東宝の松岡功さんから黒澤さんに紹介され、お祝いの言葉を述べて手を差し出したところ、黒澤さんはプイと横を向いて、私を無視したんですね。そのとき、痛ましそうに松岡さんが見てるわけだ。どう言葉をかければいいかわからなかったんでしょうね」と述懐しています。

『影武者』は上映時間が長いので、途中でインターミッション(休憩)がありました。それが終わって後半の上映が始まってしばらくして、劇場のバーで飲んでいた黒澤監督が微醺を帯びて、来日していたジョージ・ルーカスやフランシス・フォード・コッポラと一緒に遅れて入って来たそうです。黒澤監督は「最初からやり直してくれ!」と上映を止め、いったん場内を明るくし、ふたたび自分たちのために上映のやり直しをさせました。角川は、「私はこのとき、完全に切れましたね。映画もどうしようもないと思いました。私がプロデューサーなら20分切ります。時代考証も疎かで、合戦シーンも『七人の侍』に比べると力がなかった。この日以降、黒澤映画をプロデュースしたいという想いは一切なくなりました。何が黒澤天皇だと(笑)」と語るのでした。

第四章「俳人と映画監督の間(四十歳~)の「『スローなブギにしてくれ』と『化石の荒野』の後悔(三十九歳)では、著者が「角川春樹の監督としての評価は、プロデューサーとしてのそれに比べるといちじるしく低い。おそらく、監督業がオーナー社長の“旦那芸”と思われ、角川が映画以外のミュージック・クリップやプロモーションフィルムやファミコンの映像スタイルを映画に取りこみ、『人間ドラマ』を描かず、吉本隆明が言う『純映像映画』(『産経新聞』93年9月7日)を俳人としての独自の感性で模索し、それが批評家に『映画的ではない』と軽視されたからだろう。しかし、監督角川春樹は俳人角川春樹と不可分で、角川春樹監督作にこそ『情念』と『エンターテインメント』のアマルガム(融合)である角川映画の破綻や矛盾もふくめた本質がある、と私には思える」と述べています。これは的確な意見であると思います。

「父との10年目の和解(四十三歳)」では、角川春樹が製作・監督を務めた映画『愛情物語』(1984年)の翌年、徹夜の撮影現場からホテルに戻った角川が洗面所で髭を剃ろうとしたとき、鏡のなかに父・源義そっくりの自分を発見したことが紹介されます。角川は、「鏡を見ると、58歳で永眠した父親を少しだけ若くした貌があったんです。それを見て、『俺は親父と双子の兄弟のように瓜二つじゃないか』と。自分は父親にまったく似ていない、とずっと思っていましたから驚きましたね。『おまえはおれの子じゃないかもしれん』と父に言われたときからずっと自分のなかにあった『もしかしたら……』という疑いの気持ちがそのとき消えて、死後10年経って、父とようやく和解できたと思いましたね。“雉子鳴くや鏡のなかに父の貌”はそのとき詠んだ句です」と語っています。わたしも父によく似ていると言われるので、角川春樹の心境がわかる気がします。

「『天と地と』への挑戦(四十八歳)」では、1989年に角川春樹にとっての師である小泉太志命が昭和天皇のあとを追うかのように亡くなったことが紹介されます。恩師は、角川への遺言といって「歌は文の極みなり/舞は武のきわみなり/文は義を究め/武は文を護るにあり/文を先んぜよ」という言葉を届けてくれたそうです。角川は、「大先生は神道と武道の達人でしたが、最後に遺された言葉が、日本文化の根源は詩歌で、武をもって詩歌を護れということだったんですね」と述べていますが、この遺言が大作映画『天と地と』に残響しています。80年代後半、松竹グループが東急グループと三井物産とともに製作した『ハチ公物語』(87年、神山征二郎監督)や徳間書店が大映、電通、松下電器産業、丸紅、日本テレビなどと製作した『敦煌』(88年、佐藤純彌監督)のように、映画は複数企業の出資と前売券の事前販売というリスク分散により製作され、90年代以降、現在まで続く「製作委員会方式」の先駆けとなります。そして、『天と地と』(1990年)は総製作費55億円を48社から募るという「製作委員会方式」の初期におけるもっとも大規模なプロジェクトになったのです。

映画『天と地と』は、角川春樹の持つエンターテインメント志向、文学性、信仰の3つが混然一体となった総決算というべきフィルムでした。角川は、「当時、地方の商工会議所では、講演に呼びたい人間の第1位が私だったんです。だから、会ったことのない人も話を聞いてくれて、会った人の半分は出資してくれましたね。なぜ出資してもらえたかというと、私が一種のキャラクター商品として受け入れてもらえたからだと思います。角川はどういう人間か一度会ってみようと。それで話をさせてもらえれば、セールストークには抜群の自信がありますから。1冊1億円の本を売っているようなものでしたね。『これはゲームです。馬券を買ってください。私が走りますから。私は午年なんですよ』と(笑)」と語っています。

徳間康快が製作した『敦煌』は外国人が合戦シーンを観て、敵か味方かの区別が付かずに海外に売れなかったので、『天と地と』は外国人や子供が見ても、誰が敵で誰が味方か一目瞭然でわかるように、敵味方を思いきって様式化したといいます。すなわち、上杉軍を黒に、武田軍を赤に明瞭に色分けしたのです。角川は、「謳い文句を“赤と黒のエクスタシー”にしましてね。なぜ赤と黒かと言いますと、私は高校時代、墨絵をやっていて、墨に朱を入れると、物凄く黒が引き立つんですよ」と述べます。また、「私がやりたかったのは、謙信と『刀八毘沙門天』の関係ですね。『刀八』とは『鎧』のこと。異形といっていい『三面十臂像』(三つの顔があり十本の手がある仏像)の獅子に跨る、戦国武将上杉謙信の守り本尊です。謙信は刀八毘沙門天の旗を掲げて戦に臨んだんですね。毘沙門天についてはこんなことがありました。ある日、毘沙門天に祈っていたとき、ふいに毘沙門天の位置から自分を見ている体験をしたんですよ。祈っている自分を見る毘沙門天の目になったんですね。そのとき『自分と仏は一体なんだ』と思いましたね」と語っています。

「『REX 恐竜物語』(五十一歳)」では、角川映画のハリウッド進出が失敗し、角川書店の負債が増え、角川春樹と弟の歴彦副社長との確執が深まったことが紹介されます。角川春樹は、「私と歴彦は正反対といっていいほど性格が違うんです。彼は子供の頃から、どうすれば親によく見られるかを察知することがうまい、『良い子』として振る舞える人間でした。いっぽう私は、この通り、表裏などまったくなく、率直な発言や言動で世間の誤解を招き、ときには世の中を敵に回してきました。そんな兄弟が25年以上も同じ会社でうまくやってこられたのは、私が編集と映画、彼が営業と分担をきっちり分けてきたからです。対立が生まれたのは、私がハリウッド進出に失敗し、歴彦が私の映画製作に異を唱えるようになってからです」と語っています。一般に兄弟経営というのは難しいものだとされていますが、角川書店の場合も例に漏れなかったようですね。

「逮捕(五十一歳)」では、1993年7月21日に公開された『REX 恐竜物語』は20億円の製作費(宣伝費は4億5千万円)に対して推定25億円の配収を上げ、松竹映画史上最大のヒット作となり、角川春樹は日本映画界に見事に復帰したことが紹介されます。しかし、映画が公開中の8月28日、角川は麻薬取締法違反、関税法違反、背任横領の容疑で逮捕されます。角川が問われていた容疑は、大麻とコカインの不法所持、社員を使ってのそれらの密輸、その際に角川書店の金を使ったという業務上横領でした。公開中の『REX』は打ち切りとなりましたが、著者は「良識をふりかざし、世間が異端者を指弾する風潮はこのあたりから強まったんですね。しかし、文芸評論家の福田和也さんが当時、『REX』を打ち切るのなら、ウォルト・ディズニーはヤク中だから『ファンタジア』や『ダンボ』も上映打ち切りにしろ。折口信夫もコカインの吸い過ぎで鼻の粘膜がボロボロで、鼻血だらけの原稿用紙が残っているから、角川父子は正しく折口の衣鉢をついでいると書きました(『人でなし稼業』96年、新潮社)」と述べています。

第五章「収監そして復帰へ(五十~六十二歳)では、角川春樹は「逮捕されたあと、人間というものがよく見えましたね。裏切る奴と、裏切らない奴………政治家は全員裏切りました。財界人も何のこだわりもなく裏切りました。次に、知識人や物書きも随分裏切ってくれました。一番裏切らなかったのが料亭やレストランの人たちです。あの人たちは誰一人として裏切らなかった。服役中、毎年正月になると母のもとに雑煮を届けてくれた店もありました」と述べています。また、「歴彦はたびたび手紙をくれました。そこには、私が釈放されたら『こうしよう』とか『海に行ったとき、砕け散る波を見ながら、人間の営みなんてのは小さいことだ。出たら、すぐにでも会いたい』と書いてありました。それを読んだ私は、歴彦の情愛を感じましたね。森村誠一さん、北方謙三、福田和也は私を弁護してくれ、姉の辺見じゅんや友人の武富義夫、河村季里は毎月欠かさず面会に来てくれました。私が獄に落ちて自得したのは、『人生で一番美しいものは人の情だ』ということでした。これからはこの人たちとの友情を大切に生きてゆこう、とそのとき思いましたね」と語っています。

当時の『朝日新聞』(93年9月20日号)には、収監された角川春樹について、「署員を驚かせたのは礼儀正しさ。『おはようございます』『ありがとうございます』『ごちそうさまでした』などと署員にあいさつしている」と書かれています。角川は「礼儀正しく、容疑を全面否認しました(笑)」と述べますが、「そうした屈辱にどうやって耐えたんでしょうか?」という著者の質問に対して、「刑務所の中で私の精神が崩壊しなかったのは、俳句と読書があったからです。私は自分の獄中体験を、毎日最低一句、俳句で表現しました。刑務所のなかで私は、1500から2000の俳句をつくりました。それに、貪るように本を読みましたね。塀の外から入れてもらえる本は月に3冊だけで、結社の句誌『河』を除くとたった2冊で、あとは週3冊借りられる『官本』(刑務所に所蔵され受刑者に読ませる書物)を、蛍光灯が点滅する独房で目を皿のようにして読みました。私は逮捕されたとき、1冊だけ本を持っていたんです。岡本天明の『日月神示』という宗教書です」と語っています。

「保釈で出所する(五十三歳)」では、1994年12月13日、角川春樹は1年3か月収監されたあと、1億円の保釈金を支払い、保釈されたことが紹介されます。翌年1月8日に行われた角川の53歳の誕生日を祝う会で、「私はカウント9のダウンを食らったが、KOされたわけではない。ボクサーにたとえれば、いまは立っているのがやっとの状態だが、人生の決着はこれからのラウンドだ」と語りました。そして、“敗れざる者歳月に火を焚けり”という句を詠みました。このとき、角川には2つの道がありました。1つは俳人として生きる道であり、もう1つは再び出版社や映画を作ることも含めて、もう1回リングに立つ道です。角川は、「俳人だけの道にもかなり魅力を感じたんですが、53歳をむかえたとき、たとえどういう結果になろうと、もう1回戦いの場に身をおきたい――そう思ったんですね。俳句は間違いなく一生続けていけることですから、生身の肉体と生身の心を持っている以上、俗なるものは避けては通れない。俗にまみれて生きていこうと思ったんです」と語っています。

その後、角川春樹は1995年4月に新たな出版社「角川春樹事務所」を設立し、出版人としてゼロから再出発しました。1997年には、「ハルキ文庫」を創刊。「ハルキ・ホラー文庫と人間の魔性(五十八歳~)」では、2000年に「ハルキ・ホラー文庫」を創刊したことが紹介されます。角川は、「『SFの時代』のあとは『ホラーの時代』が来ると思っていましたから、90年に角川書店で『角川ホラー文庫』を立ち上げたんです。そのころはまだ『ホラー』という言葉が一般的ではなくて、社内の編集者から文庫名を募集したんですね。『オカルト文庫』という案も出ましたがすぐに却下して(笑)、『ホラー文庫』に落ち着いたんです」と語っています。

また、角川は「当時はまだ、専業のホラー作家なんていない状況でしたから、森村誠一さんや赤川次郎さんなどのミステリー作家にお願いして、書いてもらうに当たって『ホラーとは何か』を、私が愛読するラブクラフトの短編や、ウィリアム・ピーター・ブラッティの『エクソシスト』(73年、宇野利泰訳、新潮社)、アイラ・レヴィンの『ローズマリーの赤ちゃん』(72年、高橋泰邦訳、ハヤカワ文庫)などの作品を例に挙げて、説明しなければならない時代でした。角川書店時代に私が『角川ホラー文庫』を始めた年の『横溝正史ミステリ大賞』で最終選考に残った『リング』(91年、鈴木光司著、角川書店)がブレイクして、ホラー小説ブームが起こり、『リング』(中田秀夫監督)と『らせん』(鈴木光司原作、飯田譲治監督、ともに98年)の2本立ての大ヒットから『Jホラーブーム』が始まるんですが、そのころにはもう私は角川書店を去っていました。ですから、『角川ホラー文庫』は私から角川書店への“置き土産”なんです」と語ります。

終章「それでも敗れざる者」の「町の本屋さんは鎮守の杜」では、町の書店について角川が「昔、日本の村々には鎮守の杜がありましたよね。現在の日本にあって、文化の灯がともる最後の場所が町の本屋さんです。町から本屋がなくなれば、それはもう町ではありません。だから、私は本屋さんが儲かる仕組みをつくり、ウチだけではなくそれを業界全体のスタンダードにして、本屋や取次も出版社も食べていける業界に建て直したい。紙の書物と町の本屋さんを守る――それが『最後の角川春樹』の仕事だと思っています」と語り、はにかむように笑ったそうです。著者は、「半世紀前、伝統的な出版文化の敵とさんざん謗られた男が、齢80歳を前にし、その古い出版文化を身を挺して守ろうとしている。『かつてもっとも反家父長的だった者こそ、優れた家父長になれるのだ』という国文学者松田修の言葉を私は思い出した」と述べるのでした。

わたしは、本書を一気に一晩で読みました。とても面白く感じたのと同時に、ものすごく手間暇かけた資料調査に感心し、角川春樹へのインタビューを超えた名対談に感動しました。インタビューの開始前、最初に著者は角川の生まれ故郷の富山水橋に行き、そこが米騒動発祥の地だと知ります。角川の生家をつきとめた著者は、春樹の祖父が米問屋だと知り、地元の図書館で米騒動で角川の実家が襲撃されたどうかを調べます。襲撃されていないことを不思議に思った著者は、「角川商店だけがどうして襲撃されなかったか」という疑問を東京に帰ってきて角川春樹にぶつけます。すると、角川春樹は、祖父が被差別部落民も分け隔てなく採用するなど自分が得た利益を地元の人々に還元していたから襲われなかったと明かすのでした。角川春樹という稀代の傑物のルールには祖父の「コンパッション」があったことを知り、わたしは嬉しくなりました。堤清二、石原慎太郎、アントニオ猪木など「過剰」な人々が次々に世を去った今、現在82歳になる角川春樹氏に無性に会いたくなりました。