- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2352 社会・コミュニティ 『日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか』 渋谷和宏著(平凡社新書)

2024.09.07

『日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか』渋谷和宏著(平凡社新書)を紹介します。著者は経済ジャーナリスト、作家。大正大学表現学部客員教授。1959年横浜市生まれ。84年法政大学経済学部を卒業後、日経BP社入社。日経ビジネス副編集長などを経て2002年4月『日経ビジネスアソシエ』を創刊、編集長に。ビジネス局長(日経ビジネス発行人、日経ビジネスオンライン発行人)、日経BPnet総編集長などを務めた後、14年3月末、日経BP社を退職し、独立。日本テレビ「シューイチ」、TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」などに、コメンテーターとして出演中。

本書の帯

本書の帯

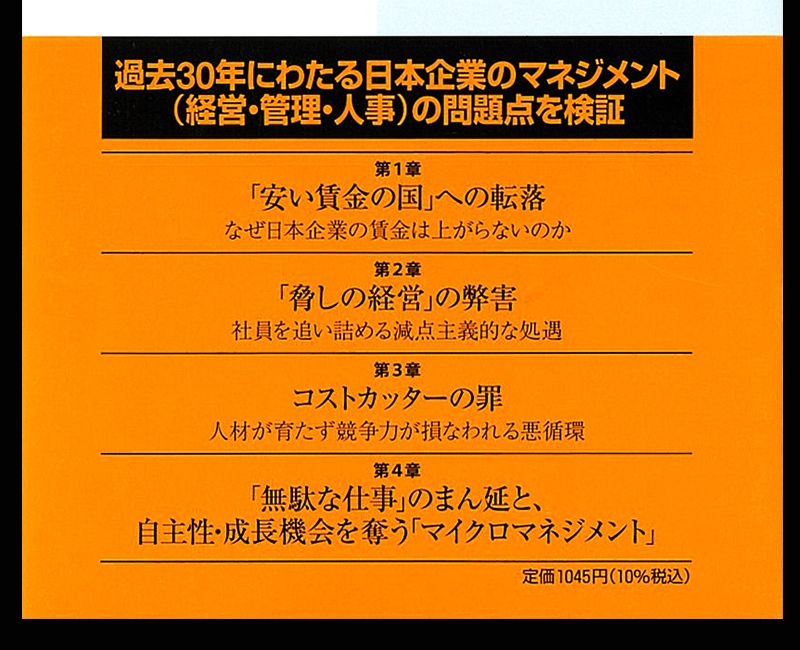

本書の帯には「あなたのせいじゃない」と大書され、「『熱意あふれる社員』はたったの6%」「この『失われた30年』、企業は何を間違えていたのだろうか?」と書かれています。また帯の裏には、「過去30年にわたる日本企業のマネジメント(経営・管理・人事)の問題点を検証」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、「1990年代半ば以降、市場や技術動向の激変に対応できず、競争力を失った日本企業――。その凋落の一因に、会社員の『やる気』の無さがあるのは間違いない。では日本の会社員が「やる気」を失った原因は一体何なのだろうか? 私たちが再び『やる気』を取り戻して、日本企業が復活を遂げるための処方箋」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 「安い賃金の国」への転落

――なぜ日本企業の賃金は上がらないのか

第2章 「脅しの経営」の弊害

――社員を追い詰める減点主義的な処遇

第3章 コストカッターの罪

――人材が育たず競争力が損なわれる悪循環

第4章 「無駄な仕事」のまん延と、自主性・成長機会を

奪う「マイクロマネジメント」

「おわりに」

「はじめに」の「日本企業で『熱意あふれる社員』はたった6%」では、かつて仕事への熱意や会社への献身ぶりを世界中から称賛された日本の会社員の「やる気」は、今、世界最低水準に沈んでいることが指摘されます。世論調査や人材コンサルティングを手掛けるアメリカのギャラップ社が世界各国の企業を対象に2017年に実施した従業員のエンゲージメント(仕事への熱意)調査は、その実態を如実に示しています。日本企業では「やる気の無い社員」の割合が70%に達し、「熱意あふれる社員」の割合はたった6%に過ぎませんでした。アメリカの32%の5分の1に満たず、調査した139ヵ国の中で132位と最下位クラスです。さらに企業内にいろんな問題をまき散らす「周囲に不満をまき散らしている無気力な社員」の割合は24%と全体の4分の1弱にのぼりました。

世界39ヵ国・地域に拠点を持ち、求人・転職サイトを手がける人材サービス企業ランスタッド社が2019年12月に公表した国際比較調査でも、日本人の仕事満足度は世界最低。「満足している」割合は最上位であるインド人の89%に対し、日本人は42%に過ぎず、アメリカ人(78%)や中国人(74%)、イギリス人(74%)、ドイツ人(71%)を大きく下回りました。一方で「不満足だ」という日本人の割合は21%と、インド人(3%)、アメリカ人(6%)などを大きく上回りました。

「『自分たちにやる気が無い』のは妥当」では、エンゲージメント(engagement)という英語についての説明があります。エンゲージメントは、一般的には「約束」や「契約」と訳されますが、人事の分野では「仕事への熱意」や「仕事へのやりがい」を指します。また人事の分野ではエンゲージメントという言葉をさらに細分化して用い、「社員が仕事にやりがいを感じ、熱意を持って生き生きと働いている状態」を「ワークエンゲージメント」、「経営陣と社員が互いを信頼し合い業績に貢献している状態」を「従業員エンゲージメント」と言います。

「減り続ける『仕事のやりがい』」では、日本の会社員は欧米の会社員に比べて会社や部署への忠誠心が高く、仕事熱心だとかつてよく言われたことが紹介されます。1960年代の高度成長期から1980年代のバブル期を経て、1990年代半ばまでの時期です。1979年に当時の欧州共同体(EC、今の欧州連合=EUの前身)が、内部資料「対日経済戦略報告書」の中で日本人をワーカホリック(仕事中毒者)と呼び、「会社が自分を必要としていると思えば休暇をとることをあきらめる」などと描写したのは、当時の欧米人が日本の会社員をどう見ていたのかをよく示していると言えるでしょう。

「社員を『お金のかかるコスト』扱いする日本企業」では、家電やパソコン、事務機器メーカーなどの輸出企業の国際競争力低下や、バブル崩壊による消費低迷などの寒風が吹き始めた1990年代半ば以降、少なからぬ日本の大企業はコストダウンを最優先する「縮み経営」へと舵を切ったことを紹介。この過程で、社員を会社の業績向上に貢献してくれる資産あるいは可能性ではなく、お金のかかるコストだとみなすようになってしまったことを指摘し、著者は「コストなら削減しなければなりません。当時の経営者たちは新たな人事制度を導入して中堅以上の社員の人件費を圧縮し、若手を中心に正社員から非正規雇用への転換を進め、教育・研修費を削りました」と述べます。

さらに、企業は事業に振り向ける予算や研究・開発費も減らしました。これに伴って現場の裁量権が縮小されました。新たな事業や製品を生み出す起業家タイプのイノベーターは活躍の場が減り、節約や管理に長けた小役人タイプのコストカッターが重用されるようにもなっていきました。それらの大企業は下請けなど取引先の中小企業に対しても、納入価格の値下げを要求しました。発注元の大企業にそう言われたら従わざるを得ません。日本企業の99.7%、働く人の約7割を占める中小企業でも、厳しい経営を強いられ、人件費を圧縮せざるを得なくなる企業が増えていったのです。

しかしそれはあくまで一時的な緊急避難措置であるべきでした。バブル崩壊後の最悪期を脱した段階で、人材や設備、研究・開発への思い切った投資を復活させ、中小企業への値下げ要求を撤回して共存共栄を図るべきであったとして、著者は「残念ながら少なからぬ大企業はそうしませんでした。バブル崩壊後の最悪期を脱しても、まるで慣性の法則に従うかのように危機対応の『縮み経営』を続けました。この結果、年を追うごとに会社員の報われない思いが募っていきました」と述べています。

「社員の幸福を重視し始めたアメリカの大企業」では、日本とは対照的にアメリカの大企業は社員の仕事への満足度、幸福度を高める方向へとマネジメント(経営・管理)の舵を切っていることが指摘されます。イリノイ大学のエド・ティーナー名誉教授らの研究によって、幸福度の高い社員はそうでない社員と比べて創造性が3倍、生産性や売り上げもそれぞれ3割強、4割弱も高い傾向が明らかになりました。幸福度が高い人は欠勤率や離職率が低いという事実もわかってきました。著者は、「こうした研究を踏まえて、アメリカでは社員の幸福度を測るEH(Employee Happiness=従業員幸福度)と呼ぶ尺度が開発され、グーグルを筆頭に、社員の幸福度を高めるための役職であるCHO(Chief Happiness Officer=最高幸福責任者)を設ける企業が次々に出てきているのです」と述べるのでした。

第1章「『安い賃金の国』への転落――なぜ日本企業の賃金は上がらないのか」の「海外で食べた1杯2000円のラーメン」では、平均賃金が先進国で最下位に落ち込んでしまった結果、欧米の人たちには値ごろ感のある商品が日本人にとっては高額品になってしまったことが指摘されますが、「iPhone(アイフォーン)はその代表でしょう」と言います。日本人の2021年の平均月収は、月曜日から金曜日までフルタイムで働く人で残業代も含めて33万4800円でした(厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」による)。アイフォーンの最上位機種の価格はその7割にも達します。高額に思えるのは当然でしょう。

平均的な収入を得ているアメリカ人にとっては、決して高すぎる価格ではありません。最上位機種の価格は月収の3割程度なので、平均的な日本人が12万4800円の廉価機種を買うのと負担感はあまり変わりません。またコロナ禍が収束し、海外旅行に出かけた日本人による「ハワイでラーメンを頼んだら1杯で2000円もした!」といった驚きの声がネットで散見されるようになりました。著者は、「2000円のラーメンは欧米人にとって驚きではありません。それが私たちには法外な値付けに思えるのは、日本の賃金水準が低すぎるからです」と述べます。

「『安い賃金』の国への転落は、電機産業凋落から」では、日本が「安い賃金」の国へと転落していくきっかけは、輸出産業の花形だった電機産業の凋落であり、それは1990年代半ばのことだと指摘されます。1980年前後から1990年代前半にかけて、日本の電機産業は世界随一の競争力を持っていました。日本の大手メーカーが製造する「テレビや冷蔵庫などの家電」「パソコン」「カメラやビデオに代表される光学機器」「オーディオ機器のような音響機器」「コピー機などの事務機」はジャパンブランドとして文字通り世界の市場を席捲していたのです。

ソニーが1979年に発売したカセットテープ再生型の初代ウォークマンや、任天堂が1983年に発売したファミコンはその代表だといいます。ウォークマンは手軽に持ち運びできるオーディオプレイヤーとして欧米でも爆発的に売れ、ウォークマンを聴きながらローラースケートやスケートボードに興じる若者たちの姿が時代の象徴になりました。一方、ファミコンは、ゲームセンターに置いてあるアーケードゲームと遊戯性の点で遜色のないゲームを、家庭でも楽しめる家庭用ゲーム機として登場しました。世界中の子ども達だけでなく親世代をも引きつけ、「マリオブラザーズ」や「ドラゴンクエスト」のような世界的な大ヒットゲームのシリーズを生み出しました。

「『とにかくコストダウン!』で社員もコスト扱い」では、デジタル技術の進歩、水平分業型のモノづくりの普及に直面した当時の経営者たちがすべきだったのは、変化に適応するための人材への投資だったことが確認されます。デジタル技術に長けたエンジニアや優秀でクリエイティブなデザイナーをスカウトしたり、社員を再教育したりするべきだったとして、著者は「また結果を出した社員への報酬を弾んだり、現場の裁量権を拡大したりして、やる気を高めるべきでした。独創的な機能や魅力的なデザイン、効果的なブランディング戦略は社員がただ上司や経営陣の指示通りに仕事をしているだけでは生まれません。社員が仕事を面白がり、自発的かつ創造的に取り組むやる気が不可欠です」と述べています。

著者によれば、さらに新分野開拓に向けての研究開発や設備投資も積極的に行うべきだったといいます。しかし彼らはそうしなかったとして、著者は「デジタル化によるモノづくりの変化の本質や新たなビジネスチャンスについて、明確なビジョンを示せず、その当然の帰結として、人材のスカウトや育成、研究開発・設備投資などの前向きな投資に消極的になりました。それどころか社員や取引先に我慢を強い、出ずるを制して目先の利益を捻出しようとする短期的な引き算の経営を追求しました。このような仕打ちを日々受け続けた社員はやがて疎外感を抱き、やる気を失っていきました。その結果は、容易に脱することができない悪循環です」と述べます。

「『安い賃金』の国への転落、悲しき第2幕」では、経済史では「バブル景気は1989年で終わり、バブル崩壊は1991年にはすでに本格化していた」とされていることが紹介。実際、1991年7月に東邦相互銀行が破綻するなど、同年には小規模な金融機関の破綻がいくつも報じられるようになりました。それでも、1990年代前半はバブル景気の火照りが残っていました。著者は、「メディアは、バブル景気の典型的な情景として、東京・港区芝浦にあったジュリアナ東京のお立ち台で羽根付き扇子を振り回して踊る女性たちの画像や映像をよく紹介します。実はジュリアナ東京はバブル崩壊の最中である1991年5月に開業し、1994年8月に閉じています。東京のフォーターフロントでの夜ごとの饗宴は、日本経済にまだ浮遊感が漂っていた証でした。当時、少なからぬ人たちが「株価や地価はまた上昇に転じ、景気も上向く」と考えていましたし、その期待通り1995年から1996年にかけて景気は一時的に持ち直したのです。そんなバブル景気の火照りを一気に冷まし、人々の期待を完全に打ち砕き、危機感に陥れたのが1997年の金融危機でした」と述べます。

第2章「『脅しの経営』の弊害」の「『私の会社は減点主義ではない』と言えますか?」では、会社員の多くは成果目標を課されていることが指摘されます。それが自分で設定した目標であれ、上司が指示した目標であれ、達成すべきノルマであることに変わりはありません。加えて会社員の多くは、人件費の削減を目的とする“似非”「成果主義賃金制度」によって査定され、給料を決められています。しかも「メンバーシップ型雇用」のもとで、しばしば望まない部署や職種での仕事を強いられます。著者は、「そんな社員にとって、それでも何とか前向きに毎日の仕事に向き合おうと自分を叱咤できる術があるとすれば、それは『自分の会社・職場は減点主義的ではない』と確信できることだけではないでしょうか」と述べています。

第4章「『無駄な仕事』のまん延と、自主性・成長機会を奪う『マイクロマネジメント』」の「グーグルは社員の幸福度を高める役職を新設」では、アメリカで社員の幸福度を測るEH(Employee Happiness)と呼ぶ指標が開発されていることが紹介されます。アメリカでは今、EHの向上をマネジメント(経営・管理)の中心課題の1つに捉える動きがシリコンバレーのハイテク企業を中心に広がっているそうです。中にはグーグルのように、社員の幸福度を高めるための専任の役職であるCHO(Chief Happiness Officer)を設ける企業も登場しました。CHOを日本語に訳せば、、「最高幸福責任者」となります。

EHはこれとは異なり、あくまで社員の主観的な幸福度を測るモノサシです。したがって賃金や労働時間、福利厚生などの労働条件に加え、そしてそれら以上に、「仕事へのやりがい」や「自主性を尊重してくれているという思い」「会社から必要とされているという確信」といった社員の内面的な思考、感情に左右されるといいます。著者は、それだけに経営者や上司には、社員のやる気や組織への帰属・忠誠心を高めるキメ細かい、かつ想像力に富んだマネジメントが求められます」と述べています。これは、ほとんど「ウェルビーイング」の領域であると思います。

「無駄な仕事を増やすマイクロマネジメント」では、なぜ、社員のやる気をくじくような「無意味な仕事」や「どうでもいい仕事」が日本企業にまん延し、かくも改善のきざしが見えないかが問われます。結論からいくと、原因はマネジメントに問題があるからです。「無意味な仕事」「どうでもいい仕事」のまん延は、経営陣や上司の属人的な欠陥や無能ぶりに起因するのではなく、誤ったマネジメントに深く根差しているのです。

では、誤ったマネジメントとは何か。それは経営陣や上司が、社員に対してやることなすことに報告を求め、細かい指示を出す、過剰な社員管理です。マイクロマネジメントとも言います。著者は、「大企業を中心に、多くの日本企業ではこれが組織的に行われているので、社員は些末な仕事の予定調和的な実行を指図され、行動を監視され、上司への確認や報告に忙殺されているのです」と述べます。

「マネジメントは『管理』ではなく『誘導』」では、マネジメントの語源は、ラテン語で「手」を意味する「マヌス(manus)」だと言われていることが紹介されます。「マヌス(manus)」は中世には「(馬の)手綱をとること」の意味でも用いられるようになり、そこから組織やチームの「手綱をとる」意味へと広がっていきました。つまり欧米人にとってのマネジメントとは、その本来の意味である「馬の手綱をとる」ように、「部下・組織を望む方向へと誘い、ゴールに向かって積極的に走ってくれるように仕向けること」なのです。

そして、著者は「上司がすべきマネジメントとは、部下にゴールを示し、走ろうという気にさせることなのです。その意味でマネジメントは「誘導」という日本語に近いと言えるでしょう。一方で多くの日本企業ではマネジメントとは「管理」にほかなりません。『部下の業務をずっと監視し、細かく指示を出し、逐一報告させること』すなわちマイクロマネジメントこそ『マネジメント=管理』であると思い込んでいる経営陣も少なくありません」と述べます。

本書には、経営学者ピーター・ドラッカーのマネジメント理論の影響を強く感じました。「マネジメント」という考え方は、ドラッカーが発明したものとされています。彼が発明したマネジメントとは何か。ドラッカーは、著書『マネジメント』(上田惇生訳・ダイヤモンド社)で、「マネジメントは方向づけを行なう。使命を決める。目標を定める。資源を動員する」と定義しています。そして、マネジメントが「ビジョンと資源を成果と貢献に向けて動員する存在である」とした上で、さらには「マネジメントは、これらの機能を果たすべく行動する。仕事を組織し、働く人たちに成果をあげさせる。社会に与えるインパクトに責任をもつ。そして何よりも、経済的な業績、学生の教育、患者の治療など、自らの組織が目的とする成果をもたらすことに責任を負う」と述べています。

ドラッカーはまた、著書『新しい現実』(上田惇生訳・ダイヤモンド社)で「マネジメントとは、人にかかわるものである。その機能は人が共同して成果をあげることを可能とし、強みを発揮させ、弱みを無意味なものにすることである。」「マネジメントとは、ニーズと機会の変化に応じて、組織とそこに働く者を成長させるべきものである。組織はすべて学習と教育の機関である」と述べます。このように、マネジメントとは一般に誤解されているような単なる管理手法などではなく、徹底的に人間に関わってゆく人間臭い営みなのです。

にもかかわらず、わが国のビジネス・シーンには、ナレッジ・マネジメントからデータ・マネジメント、はてはミッション・マネジメントまで、ありとあらゆるマネジメント手法がこれまで百花繚乱のごとく登場してきました。その多くは、ハーバード・ビジネス・スクールに代表されるアメリカ発のグローバルな手法です。もちろん、そういった手法には一定の効果はあるのですが、日本の組織では、いわゆるハーバード・システムやシステム・アナリシス式の人間管理は、なかなか根付かないのもまた事実です。情緒的部分が多分に残っているために、露骨に「おまえを管理しているぞ」ということを技術化されれば、される方には大きな抵抗があるのです。そのことを拙著『最短で一流のビジネスマンになる!ドラッカー思考』(フォレスト出版)に詳しく書きました。

また、拙著『孔子とドラッカー 新装版』(三五館)では、「ハートフル・マネジメント」とでもいうべきものを示しました。日本では、まだまだ「人生意気に感ずる」ビジネスマンが多いと言えるでしょう。仕事と同時に「あの人の下で仕事をしてみたい」と思うビジネスマンが多く存在するのです。そして、そう思わせるのは、やはり経営者や上司の人徳であり、人望であり、人間的魅力ではないでしょうか。会社にしろ、学校にしろ、病院にしろ、NPOにしろ、すべての組織とは、結局、人間の集まりに他なりません。人を動かすことこそ、経営の本質なのです。つまり、「経営通」になるためには、大いなる「人間通」にならなければならないのです。