- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2024.10.16

東京に来ています。このたび、わたしは、一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団の理事長に就任しました。この財団は、人の一生に関わる儀礼である冠婚葬祭に代表される人生儀礼の文化を振興し、次世代に引き継いで行く事業を行い、わが国伝統文化の向上・発展に寄与することを目的に設立されました。16日、理事長として初の理事会が開催されます。それに先立って、『文化防衛論』三島由紀夫著(ちくま文庫)を再読しました。理事長に就任したことを機に「文化とは何か」「日本文化は守られるべきなのか」について考えたわたしは、昔読んだ本書を書斎の隅から引っ張り出してきたのです。読み返して、唸りました。

本書のカバー裏には、以下の内容紹介があります。

「高度経済成長が実現し、戦後文化が爛熟して学生運動が最高潮に達した1969年に刊行され、各界の論義を呼んだ三島由紀夫の論理と行動の書。『最後に護られねばならぬ日本』を求めて展開される論文、対談、学生とのティーチ・イン。また文庫化にあたって自刃の直前に新聞紙上に発表された『果たし得ていない約束』を併録」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

第1部 論文

反革命宣言

反革命宣言補注

文化防衛論

『動議的革命』も論理

―磯部一等主計の遺稿について―

自由と権力の状況

第2部 対談

政治行為の象徴性について

(いいだ・もも/三島由紀夫)

第3部 学生とのティーチ・イン

テーマ・『国家革新の原理』

「あとがき」

「果たし得ていない約束――私の中の二十五年」

「付・本書関連日誌」(1968年)

解説「扇動者としての三島由紀夫」福田和也

ただし、ここでは「文化防衛論」のみを取り上げたいです。他の論文や対談やティーチ・インはあまりにも時代性が強いからです。もちろん「文化防衛論」にも当時の政治的状況が反映されてはいますが、それでも「文化」および「日本文化」の本質に言及しており、そこに述べられている三島のメッセージは普遍性が高いと思われるからです。

論文「文化防衛論」は、『中央公論』昭和43年(1968年)7月号に発表され、単行本『文化防衛論』は1969年4月に中央公論社から刊行。1969年はいわゆる「東大紛争」の年です。医学部学生による「インターン制度」への反発を発端として、医学部学生自治会は1969年1月、無期限ストライキを決行しました。参加した学生は約900人にも上り、卒業試験や卒業式をボイコットしましたが、大学側もまた譲歩姿勢を崩さず、1月18日東大に機動隊8500人導入、安田講堂など占拠の学生と攻防戦が続き、19日安田講堂封鎖が解除された。その後、これに日米安全保障条約が更新されることによって、日本がベトナム戦争に巻き込まれるのではないかという強い懸念が生じ、学生運動はさらに進んでいくことになります。

1960年代後半頃、ボブ・ディランの反戦歌やトラディショナル・フォークの影響を受けた岡林信康、クルセイダーズ、高石友也、高田渡らが注目され、若者たちの間で、世界的なベトナム反戦運動の一環として反戦を唱えるフォークソングが流行しました。「1970年安保」を翌年に控えた1969年、安保反対を唱える学生やサラリーマンなどが、東京・新宿西口地下広場に集い、プロテストソングやフォークソングを歌っていましたが、これに「ベ平連」も加わり、連日ゲリラ的な集会「フォークゲリラ」を続けていました。同年8月、機動隊はこの「フォークゲリラ」に突入し、抵抗する彼らに対し催涙ガス弾を使い、強制排除に踏み切りました。

1969年は、人類の歴史から見て特筆すべき年でした。なぜなら、人類が初めて月に立ったからです。1969年7月16日、アポロ11号を乗せたサターンV型ロケットは、米国・ケネディ宇宙センターから発射されました。7月21日5時17分(日本時間)、月面(通称:静かの海)に着陸。人類史上初の月面への着陸に成功し、ニール・アームストロング船長、そしてバズ・オルドリン操縦士が月面に降り立ちました。ニール・アームストロング船長が最初の一歩を踏み出した際に発した言葉、「この一歩は小さいが人類にとって偉大な飛躍だ」は世界中の多くの人々に感動を与えました。

そして、1969年は三島由紀夫にとっても特筆すべき年でした。一条真也の映画館「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」で紹介した2020年公開のドキュメンタリー映画に描かれているように、1969年5月13日、三島は、大学の不正運営などに反対した学生によって始まった学生運動の中でも武闘派といわれた東大全共闘の討論会に、警視庁からの警護の申し出を断り単身で乗り込みました。およそ1000人の学生が集まった教室で、2時間半に及ぶ熱い討論を交わしました。わたしは高校時代に三島の文学と思想に傾倒し、全集も読破した経験を持っています。1969年に新潮社から刊行された『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘―美と共同体と東大闘争』という本も古書店で求め、何度も繰り返して読みました。そのとき、討論の内容よりも何よりも「敵陣にたった1人で乗り込んだ」三島の勇気とダンディズムに痺れて、「自分もこんな漢になりたい」と思ったものです。

「文化防衛論」の冒頭の「文化主義と逆文化主義」では、「昭和元禄などというけれども、文化的成果については甚だ心もとない元禄時代である。近松も西鶴も芭蕉もいない昭和元禄には、華美な風俗だけが跋扈している。情念は涸れ強靭なリアリズムは地を払い、詩の深化は顧みられない。すなわち、近松も西鶴も芭蕉もいない。われわれの生きている時代がどういう時代であるかは、本来謎に充ちた透徹である筈にもかかわらず、謎のない透明さとでもいうべきもので透視されている」と書かれています。

著者は、「何かが絶たれている。豊かな音色が溢れないのは、どこかで断弦の時があったからだ。そして、このような創造力の涸渇に対応して、一種の文化主義は世論を形成する重要な因子になった」と述べます。まさに文化主義は世を覆っており、それは、ベトベトした手で、あらゆる文化現象の裏側にはりついているといいます。文化主義とは何か。著者は、「文化をその血みどろの母胎の生命や生殖行為から切り離して、何か喜ばしい人間主義的成果によって判断しようとする一傾向である」と喝破します。そこでは、文化とは何か無害で美しい、人類の共有財産であり、プラザの噴水の如きものであるというのです。

日本文化とは何かという問題に対しては、終戦後は外務官僚や文化官僚の手によってまことに的確な答えが与えられました。それは占領政策に従って、「菊と刀」の永遠の連環を絶つことでした。著者は、「平和愛好国民の、華道や茶道の心やさしい文化は、威嚇的でない、しかし大胆な模様化を敢えてする建築文化は、日本文化を代表するものになった」と述べています。著者によれば、われわれが「文化を守る」というときに想像するものは、博物館的な死んだ文化と、天下泰平の死んだ生活との2つである。その2つは融合され、安全に化合しているとして、著者は「その化合物がわれわれを悩ますが、しかし、文化に対する、ものとしての、文化財としての文化的遺産としての尊敬は、民主主義国、社会主義国(中共のような極端な例外を除いて)を問わないのである」と述べています。

また、1967年に社会党が発表した政権獲得後の文化政策を取り上げて、著者は以下のように述べます。

「社会党政権は、日本民族の父祖伝来の文化芸術を尊重し、保存し、発展させる。能、歌舞伎、文楽などはもとより、民謡、郷土舞踊、踊り、郷土芸術、民芸工作などを尊重し、無形文化財を優遇し、後継者の養成を助成する。これらの伝統的文化芸術の形式を保存しながら新しい生命と内容を与えて発展させる。奈良、京都、鎌倉などの古都を保存し、また美術工芸品、絵画、彫刻、建造物など有形文化財、民族資料や記念物(名所、史跡、天然記念物)の保存と公開につとめる。さらに日本の文化財の海外流出を防止し、国立、公立の美術館、博物館を充実する。その半面、以上の民族文化の保護、尊重と同時に、積極的に外国の文化芸術との交流を進める」

単にものとして残された安全な文化財については、レニングラード・バレエがソヴィエトにとって有害でないように、歌舞伎も、能も、あらゆる伝統的日本文化も、一応有害ではないのであると言う著者は、「それはむしろ有益な観光資源であり、芸術院会員の歌舞伎俳優は、一転して、忽ち人民芸術家の称号を与えられるであろう」と指摘します。さらに、著者は「戦時中の現象は、あたかも陰画と陽画のように、戦後思想へ伝承されている。このような逆文化主義は、前にも言ったように、戦後の文化主義と表裏一体であり、文化というもののパラドックスを交互に証明しているのである」と述べるのでした。

「日本文化の国民的特色」では、著者は文化の本質について語ります。それによれば、「第一に、文化は、ものとしての帰結を持つにしても、その生きた態様においては、ものではなく、又、発現以前の無形の国民精神でもなく、一つの形(フォルム)であり、国民精神が透かし見られる一種透明な結晶体であり、いかに混濁した形をとろうとも、それがすでに『形』において魂を透かす程度の透明度を得たものであると考えられ、従って、いわゆる芸術作品のみでなく、行動及び行動様式をも包含する」と述べます。

日本文化から、その静態のみを引き出して、動態を無視することは適切ではありません。日本文化は、行動様式自体を芸術作品化する特殊な伝統を持っているとして、著者は「武道その他のマーシャル・アートが茶道や華道の、短い時間のあいだ生起し継続し消失する作品形態と同様のジャンルに属していることは日本の特色である。武士道は、このような、倫理の美化、あるいは美の倫理化の体系であり、生活と芸術の一致である。能や歌舞伎に発する芸能の型の重視は、伝承のための手がかりをはじめから用意しているが、その手がかり自体が、自由な創造主体を刺戟するフォルムなのである」と述べます。

第二に、「日本文化は、本来オリジナルとコピーの弁別を持たぬことである」と著者は指摘します。西欧ではものとしての文化は主として石で作られていますが、日本のそれは木で作られています。オリジナルの破壊は二度とよみがえらぬ最終的破壊であり、ものとしての文化はここに廃絶するから、パリはそのようにして敵に明け渡されたのです。このもっとも端的な例を伊勢神宮の造営に見ることが出来るとして、著者は「持統帝以来59回に亙る20年毎の式年造営は、いつも新たに建てられた伊勢神宮がオリジナルなのであって、オリジナルはその時点においてコピーにオリジナルの生命を託して滅びてゆき、コピー自体がオリジナルになるのである」と述べています。

大半をローマ時代のコピーにたよらざるをえぬギリシア古典期の彫刻が負っているハンディキャップと比べれば、伊勢神宮の式年造営の文化概念のユニークさは明らかでしょう。歌道における「本歌取り」の法則その他、この種の基本的文化概念は今日なおわれわれの心の深所を占めています。著者は、「このような文化概念の特質は、各代の天皇が、正に天皇その方であって、天照大神とオリジナルとコピーの関係にはないところの天皇制の特質と見合っている」と述べます。さらに第三として、「かくして創り出される日本文化は、創り出す主体の側からいえば、自由な創造的主体であって、型の伝承自体、この源泉的な創造的主体の活動を振起するものである」と述べるのでした。

「国民文化の三特質」では、「日本人にとっての日本文化は次のような三つの特質を有することになるが、これはフランス人にとってのフランス文化も、同種の特質を有すると考えてよかろう。すなわち、国民文化の再帰性と全体性と主体性である」と述べます。真のギリシア人のいないギリシアに残された廃墟は、ギリシア人にとっては、そこから自己の主体へ再帰する何ものもない美の完結したものであって、ギリシアの廃墟からの文化の生命の連続性を感じうるのは、むしろヨーロッパ人の特権になっています。

しかし日本人にとっての日本文化とは、源氏物語が何度でも現代のわれわれの主体に再帰して、その連続性を確認させ、新しい創造の母胎となりうるように、ものとしてそれ自体の美学的評価をのりこえて、連続性と再帰性を喚起する。これこそが伝統と人の呼ぶところのものであり、著者はこの意味で、明治以来の近代文学史を古典文学史から遮断する文学史観に大きな疑問を抱くものであるといいます。文化の再帰性とは、文化がただ「見られる」ものではなくて、「見る」者として見返してくる、という認識に他ならないというのです。

著者は、「倫理を美的に判断して、文化をまるごと容認することが、文化の全体性の認識にとって不可欠であって、これがあらゆる文化主義、あらゆる政体の文化政策的理念に抗するところのものである。文化はまるごとみとめ、これをまるごと保持せねばならぬ。文化には改良も進歩も不可能であって、そもそも文化に修正ということはありえない」と訴えます。また、「文化は、ぎりぎりの形態においては、創造し保持し破壊するブラフマン・ヴィシュヌ・シヴァのヒンズー三神の三位一体のような主体性においてのみ発現するものである」とも述べます。

「何に対して文化を守るか」では、体を通してきて、行動様式を学んで、そこではじめて自分のオリジナルをつかむという日本人の文化概念、というよりも、文化と行動を一致させる思考形式は、あらゆる政治形態の下で、多少の危険性を孕むものと見られているといいます。政治体制の掣肘の甚だしい例は戦時中の言論統制ですが、源氏を誨淫の書とする儒学者の思想は、江戸幕府からずっとつづいていたという著者は、「それはいつも文化の全体性と連続性をどこかで絶って工作しようという政策であった。しかし文化自体を日本人の行動様式の集大成と考えれば、それをどこかで絶って、ここから先はいけない、と言うことには無理がある」と述べます。

「守るとは何か?」と読者に問いかける著者は、「文化が文化を守ることはできず、言論で言論を守ろうという企図は必ず失敗するか、単に目こぼしをしてもらうかにすぎない。『守る』とはつねに剣の原理である。守るという行為には、かくて必ず危険がつきまとい、自己を守るのにすら自己放棄が必須になる。平和を守るにはつねに暴力の用意が必要であり、守る対象と守る行為との間には、永遠のパラドックスが存在するのである。文化主義はこのパラドックスを回避して、自らの目をおおう者だといえよう」と述べています。

わたしは、「文化防衛論」という論文の最大のメッセージは「文化を守ること自体が文化になる」だと理解していますが、文化を守ることについて、著者は「守る側の理想像と守られる側のあるべき姿に、同一化の機縁がなければならない。さらに一歩進んで、守る側の守られる側に対する同一化が、最終的に成就される可能性がなければならない」と述べています。また、「文化を守る」という行為には、文化自体の再帰性と全体性と主体性への、守る側の内部の創造的主体の自由の同一化が予定されており、ここに、文化の本質的な性格があらわれていると指摘し、著者は「すなわち、文化はその本質上、『守る行為』を、文化の主体(というよりは、源泉の主体に流れを汲むところの創造的個体)に要求しているのであり、われわれが守る対象は、思想でも政治体制でもなくて、結局このような意味の「文化」に帰着するのである」と述べるのでした。

「戦後民族主義の四段階」では、戦後の日本にとっては、真の異民族問題はありえないということが指摘されます。著者は、「在日朝鮮人問題は、国際問題でありリフュジーの問題であっても、日本国民内部の問題ではありえない。これを内部の問題であるかの如く扱う一部の扱いには、明らかに政治的意図があって、先進工業国における革命主体としての異民族の利用価値を認めたものに他ならない。そこには、しかし、日本の民族主義との矛盾が論理的に存在するにもかかわらず、ヴェトナム戦争とアメリカの黒人暴動とが、かかる『手段としての民族主義』を、ヒューマニズムの仮面の下に、正当化したのである」と述べます。

「文化の全体性と全体主義」では、文化の全体性について、著者は「時間的連続性と空間的連続性が不可欠であろう。前者は伝統と美と趣味を保障し、後者は生の多様性を保障するのである。言論の自由は、前者についてはともかく、後者については、間然するところのない保護者である」と述べます。また、「文化概念としての天皇」では、現行憲法の象徴天皇制について、明治憲法下の「国体」が根本的に変更されたもとする佐々木惣一の所論に対して、かつて和辻哲郎は執拗な反論を試みたことが紹介されます。著者は、「和辻氏は国体概念を導入することの論理的あいまいさを衝き、佐々木氏が『政治の様式より見た国体の概念』と『精神的観念より見た国体の概念』とを峻別すべき必要を説いている論点をとらえて、それなればこそ却って、前者は『政体』概念で十分であり、後者の意味の『国体』は、何ら変更されていないと主張したのである」と述べています。

和辻哲郎は、著書『国民統合の象徴』において、「天皇が日本国民の統一の象徴であるということは、日本の歴史を貫ぬいて存する事実である。天皇は原始集団の生ける全体性の表現者であり、また政治的には無数の国に分裂していた日本のピープルの『一全体としての統一』の表現者であった。かかる集団あるいはピープルの全体性は、主体的な全体性であって、対象的に把握することのできないものである。だからこそそれは『象徴』によって表現するほかはない」と述べました。かくて和辻は、天皇を国民の一員と規定し、しかも民主主義の主権保持者は日本国民の全体意志であって、個々の国民ではないのであるから、天皇が主権的意志の象徴になり、室町や江戸時代の天皇よりも、はるかに「統治権の総攬ということに近づけられている」と説くのでした。

歴史家の良識的な立言として、津田左右吉は「いま一つの重要なことがらは、皇室の文化上の地位とそのはたらきとである。上代において皇室が文化の中心でもあり指導者でもあられたことは、いうまでもないが、これは日本の地理的位置と、農業本位である日本人の生活状態とから、民衆が異民族と接触しなかったために、シナの文物を受け入れるには朝廷の力によらねばならなかったところに主因があり、武力を用いられることの無い皇室が、おのずから平和の事業に意を注がれたことも、それを助ける事情となったであろう。後世になって文化の中心が武士に移り更に民衆に移った後には、上代文化の遺風を伝えていられる点において、皇室は特殊の尊崇を受けられた。歴代の天皇が殆ど例外なく学問と文芸とを好まれたこと、またそれに長じていられた方の多いことは、いうまでもないので、それが皇室の伝統となっていた。これもまた世界のどの君主の家にも類の無いことである。政治的手腕をふるい軍事的功業を立てられた天皇は無いが、学者・文人・芸術家、としてそれぞれの時代の第1位を占められた天皇は少なくない。国民の皇室尊崇にはこのことが大きなはたらきをしているが、文事にみこころを注がれたのもまた、政治の局に当らず煩雑な政務に累せられなかったところに、一つの理由があったろう。日本の皇室を政治的観点からのみ見るのは誤りである」と述べています。

天皇制国家へのルサンチマンに充ちたかのごとき、有名な「超国家主義の論理と心理」(昭和21年)で、丸山真は「天皇を中心とし、それからのさまざまの距離に於て万民が翼賛するという事態を一つの同心円で表現するならば、その中心は点ではなくして実はこれを垂直に貫く一つの縦軸にほかならぬ。そうして中心からの価値の無限の流出は、縦軸の無限性(天壤無窮の皇運)によって担保されているのである」と書いたとき、丸山が否定精神によってかくも透徹的に描破した無類の機構は、敗戦による政治的変革下に完全に破壊されたように見えたのでした。

国と民族の非分離の象徴であり、その時間的連続性と空間的連続性の座標軸であるところの天皇は、日本の近代史においては、一度もその本質である「文化概念」としての形姿を如実に示されたことはありません。これは明治憲法国家の本質が、文化の全体性の侵蝕の上に成立ち、儒教道徳の残滓をとどめた官僚文化によって代表されていたことと関わりがあるとして、著者は「私は先ごろ仙洞御所を拝観して、こののびやかな帝王の苑池に架せられた明治官僚補綴の石橋の醜悪さに目をおおうた」と述べます。

文化の全体性、再帰性、主体性が、一見雑然たる包括的なその文化概念に、見合うだけの価値自体を見出すためには、その価値自体からの演繹によって、日本文化のあらゆる末端の特殊事実までが推論されなければならないとして、著者は「明治憲法下の天皇制機構は、ますます西欧的な立憲君主政体へと押しこめられて行き、政治的機構の醇化によって文化的機能を捨象して行ったがために、ついにかかる演繹能力を持たなくなっていたのである。雑多な、広汎な、包括的な文化の全体性に、正に見合うだけの唯一の価値自体として、われわれは天皇の真姿である文化概念としての天皇に到達しなければならない」と述べます。

「みやび」は、宮廷の文化的精華であり、それへのあこがれでした。しかし、非常の時には、「みやび」はテロリズムの形態をさえとったとして、著者は「すなわち、文化概念としての天皇は、国家権力と秩序の側だけにあるのみではなく、無秩序の側へも手をさしのべていたのである。もし国家権力や秩序が、国と民族を分離の状態に置いているときは『国と民族との非分離』を回復せしめようとする変革の原理として、文化概念たる天皇が作用した。孝明天皇の大御心に応えて起った桜田門の変の義士たちは、『一筋のみやび』を実行したのであって、天皇のための蹶起は、文化様式に背反せぬ限り、容認されるべきであったが、西欧的立憲君主政体に固執した昭和の天皇制は、二・二六事件の『みやび』を理解する力を喪っていた」と述べます。

みやびの源流が天皇であるということは、美的価値の最高度を「みやび」に求める伝統を物語り、左翼の民衆文化論の示唆するところとことなって、日本の民衆文化は概ね「みやびのまねび」に発しています。そして時代時代の日本文化は、みやびを中心とした衛星的な美的原理、「幽玄」「花」「わび」「さび」などを成立せしめましたが、この独創的な新生の文化を生む母胎こそ、高貴で月並なみやびの文化であり、文化の反独創性の極、古典主義の極致の秘庫が天皇なのでした。しかもオーソドックスの美的円満性と倫理的起源が、美的激発と倫理的激発をたえずインスパイヤするところに天皇の意義があり、この「没我の王制」が、時代時代のエゴイズムの掣肘力であると同時に包擁概念であった、と指摘し、著者は「文化の全体性を代表するこのような天皇のみが窮極の価値自体だからであり、天皇が否定され、あるいは全体主義の政治概念に包括されるときこそ、日本の又、日本文化の真の危機だからである」と述べるのでした。

「文化防衛論」を読み終えて、強く感じることは、「文化」は国によって違うということです。日本では上古から天皇が守り伝えてきた「みやび」の伝統が核になっています。歴史が浅い米国では、星条旗が核心的な位置を占めていますがこれも彼らの文化であると言えます。また、「天皇」は日本人の「文化的な象徴」とするべきであるということ。日本人にとって「みやび」のモデルは宮中にあり、それが日本文化の基本であるということ。その意味で、天皇は政府や国家や政治から切り離されなければならないということ。三島由紀夫の批判的継承者であった石原慎太郎は、「神道の大祭司たる天皇は日本文化の象徴であり、政治の象徴ではない」と言いました。また、「天皇陛下が戦争で亡くなった人々を悼み、靖国参拝されることは当然のこと」とも述べています。

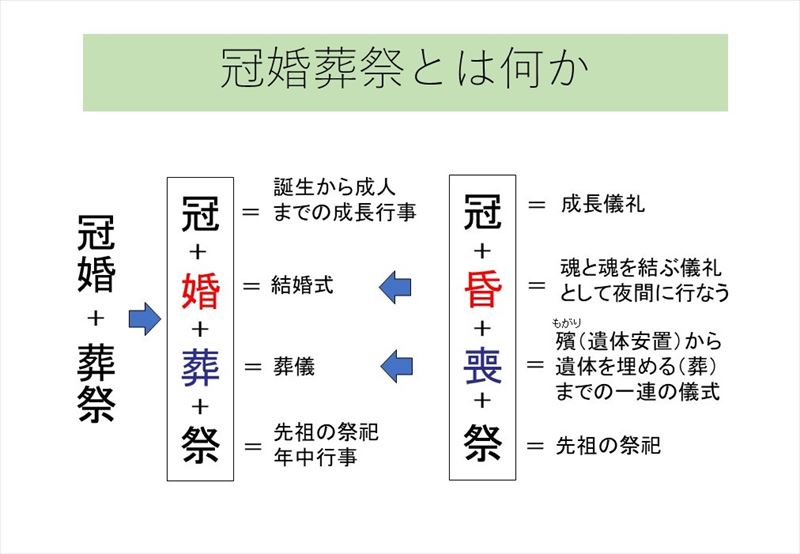

本書『文化防衛論』を読んで、わたしは生業である冠婚葬祭そのものが日本文化を守る営為にほかならないことを悟りました。「冠婚葬祭文化」といいますが、冠婚葬祭は文化そのものです。日本には、茶の湯・生け花・能・歌舞伎・相撲・武道といった、さまざまな伝統文化があります。そして、それらの伝統文化の根幹にはいずれも「儀式」というものが厳然として存在します。たとえば、武道は「礼に始まり、礼に終わる」ものです。すなわち、儀式なくして文化はありえません。その意味において、儀式とは「文化の核」と言えます。そして、儀式そのものである「冠婚葬祭」の本質とは「文化の核」です。「冠婚葬祭」のことを、結婚式と葬儀のことだと思っている人も多いようです。婚礼と葬礼が人生の二大儀礼であることは事実ですが、「冠婚葬祭」のすべてではありません。「冠婚+葬祭」ではなく、あくまでも「冠+婚+葬+祭」なのです。

「冠」はもともと元服のことで、現在では、誕生から成人までのさまざまな成長行事を「冠」とします。すなわち、初宮参り、七五三、十三祝い、成人式などです。「祭」は先祖の祭祀です。三回忌などの追善供養、春と秋の彼岸や盆、さらには正月、節句、中元、歳暮など、日本の季節行事の多くは先祖をしのび、神をまつる日でした。現在では、正月から大みそかまでの年中行事を「祭」とします。そして、「婚」と「葬」です。結婚式ならびに葬儀の形式は、国により、民族によって、きわめて著しく差異があります。これは世界各国のセレモニーには、その国の長年培われた宗教的伝統や民族的慣習などが反映しているからです。儀式の根底には「民族的よりどころ」というべきものがあるのです。

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

結婚式ならびに葬儀に表れたわが国の儀式の源は、小笠原流礼法に代表される武家礼法に基づきますが、その武家礼法の源は『古事記』に代表される日本的よりどころです。すなわち、『古事記』に描かれたイザナギ、イザナミのめぐり会いに代表される陰陽両儀式のパターンこそ、室町時代以降、今日の日本的儀式の基調となって継承されてきました。初宮祝い、七五三、成人式、結婚式、長寿祝い、葬儀、法事法要・・・・・・そんな日本的儀式が「冠婚葬祭」というわけですが、それは日本人の一生を彩る「人生の四季を愛でる」セレモニーであると言えるでしょう。

『決定版 冠婚葬祭入門』(PHP研究所)

『決定版 冠婚葬祭入門』(PHP研究所)

現在の日本社会は「無縁社会」などと呼ばれています。しかし、この世に無縁の人などいません。どんな人だって、必ず血縁や地縁があります。そして、多くの人は学校や職場や趣味などでその他にもさまざまな縁を得ていきます。この世には、最初から多くの「縁」で満ちているのです。ただ、それに多くの人々は気づかないだけなのです。わたしは、「縁」という目に見えないものを実体化して見えるようにするものこそ冠婚葬祭だと思います。結婚式や葬儀、七五三や成人式や法事・法要のときほど、縁というものが強く意識されることはありません。冠婚葬祭が行われるとき、「縁」という抽象的概念が実体化され、可視化されるのではないでしょうか。そもそも人間とは「儀礼的動物」であると思います。

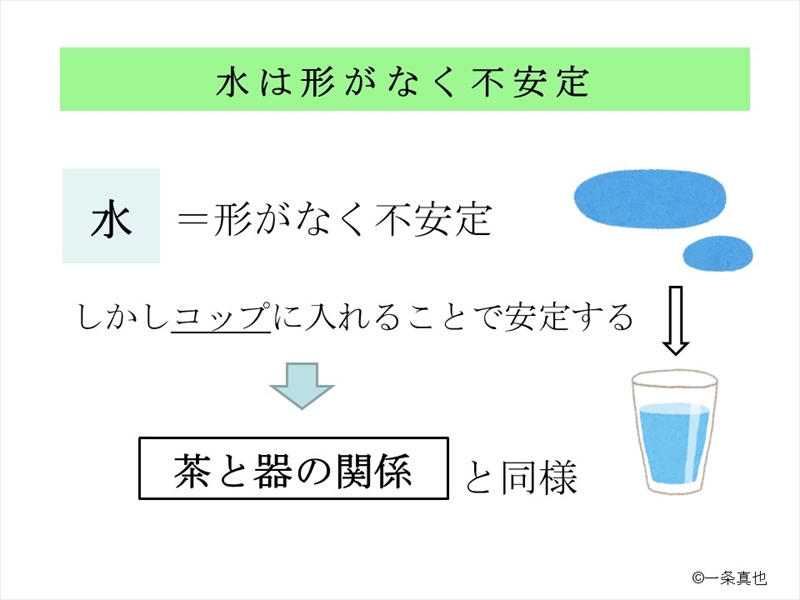

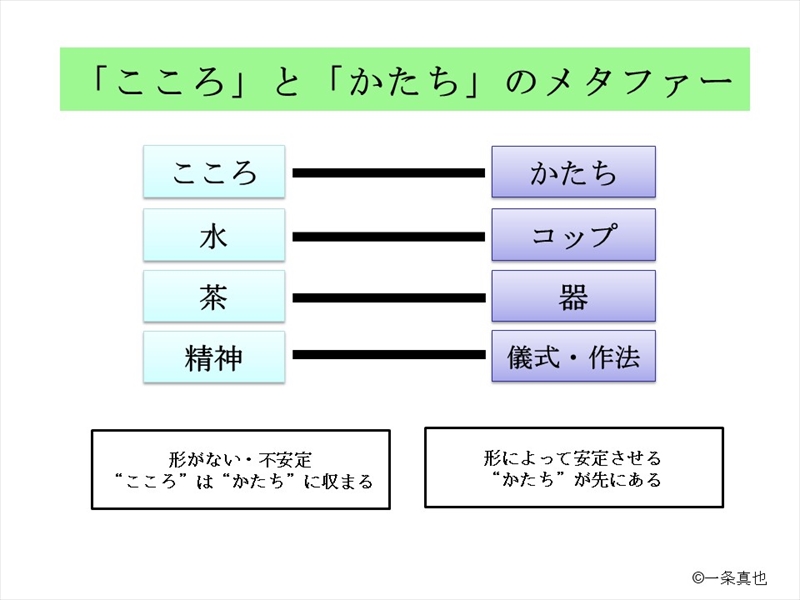

文化とは何でしょうか? 「日本文化」といえば、代表的なものに茶道があります。今年の9月20日に亡くなった父・佐久間進が小笠原家茶道古流の会長を務めていた関係で、わたしも少しだけ茶道をたしなみます。茶道といえば、茶器が大切です。茶器とは、何よりも「かたち」そのもの。水や茶は形がなく不安定です。それを容れるものが器です。水と茶は「こころ」です。「こころ」も形がなくて不安定です。ですから、「かたち」としての器に容れる必要があるのです。その「かたち」には別名があります。「儀式」です。茶道とはまさに儀式文化であり、「かたち」の文化です。人間の「こころ」は、どこの国でも、いつの時代でも不安定です。だから、安定するための「かたち」すなわち儀式が必要なのです。

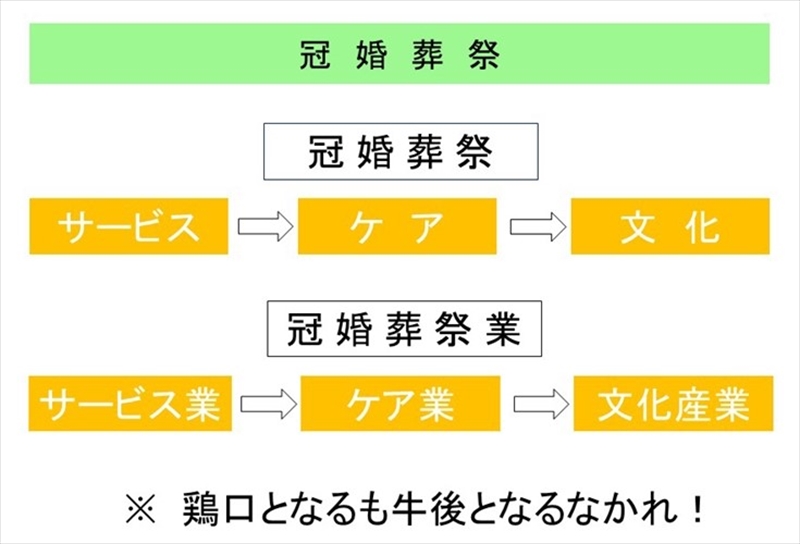

わたしは冠婚葬祭こそは「文化の中の文化」であると思っています。冠婚葬祭文化の振興という仕事を天命ととらえ、全身全霊、命をかけて取り組む所存です。わたしは、冠婚葬祭業を単なる「サービス業」から「ケア業」への進化を提唱してきましたが、さらには「文化産業」としてとらえる必要があることを訴えています。自動車産業をはじめ、産業界には巨大な業界が多いです。その中で冠婚葬祭業の存在感は小さいです。サービス業に限定してみても、大きいとは言えません。日本郵政も、電通も、リクルートも、楽天も、セコムも、パソナも、オリエンタルランドも、リゾートトラストも、すべてサービス業に属します。

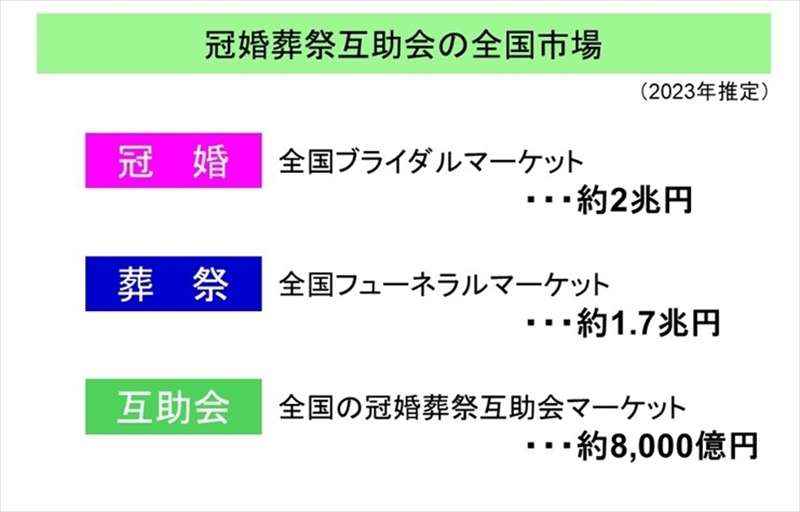

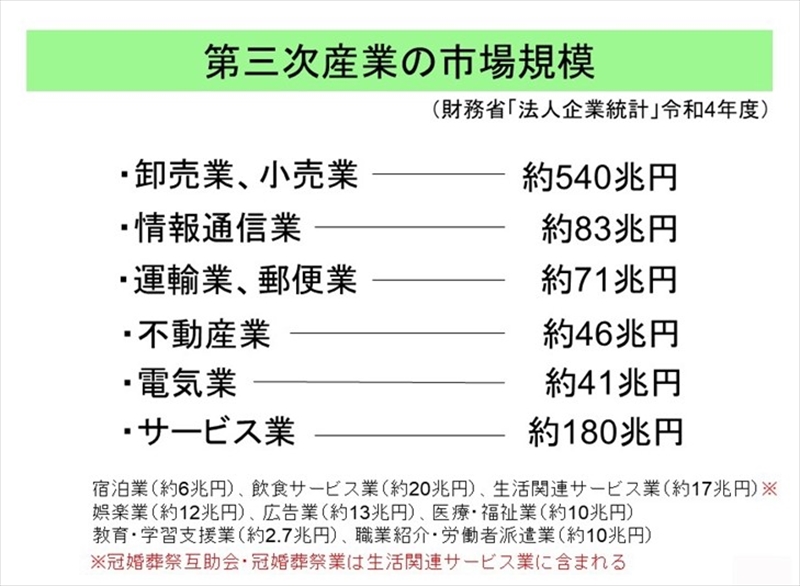

冠婚市場は約2兆円、葬祭市場は約1兆7000億円、互助会市場は約8000億円とされていますが、サービス業と同じ第三次産業である卸売業・小売業の約540兆円に敵わないことは言うに及ばず、情報通信業の約83兆円、運輸業・郵便業の約71兆円とも比較にもなりません。「サービス業」としてとらえると小さな存在にすぎない冠婚葬祭業ですが、「文化産業」としてとらえると一気に存在感が大きくなります。

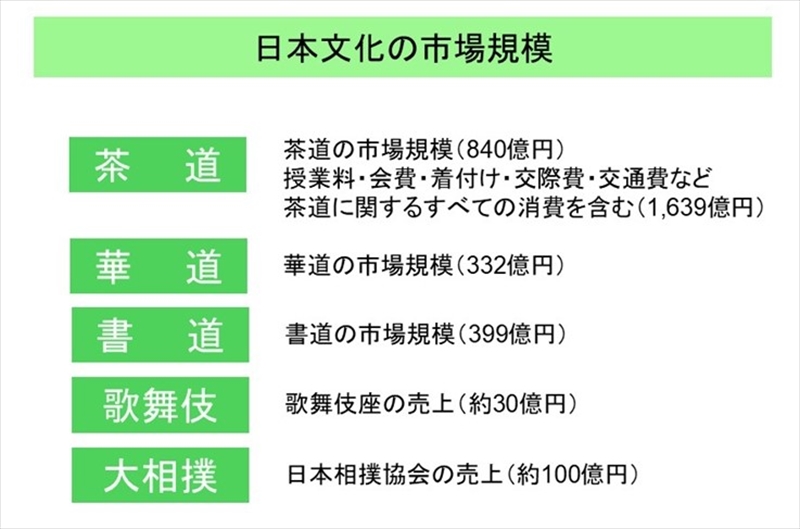

日本伝統文化の市場規模を見ると、茶道が約840億円です。授業料・会費・着付け・交際費・交通費など茶道に関するすべての消費を含むと約1639億円。他の伝統文化の市場規模は、華道が約332億円、書道が約399億円、歌舞伎が約30億円(歌舞伎座の売上)、大相撲が約100億円(日本相撲協会の売上)となっています。冠婚葬祭業を冠婚葬祭という日本の伝統文化を継承する文化産業としてとらえれば、一転して最大の存在となるのです。

命をかけて、日本文化を守ります!

命をかけて、日本文化を守ります!

また、冠婚葬祭とは単なる文化の1ジャンルではありません。わたしは冠婚葬祭業国際交流研究会の座長として、世界各国の結婚式や葬儀の事情を視察しましたが、各国のセレモニーには、その国の長年培われた宗教的伝統や民族的慣習などが反映しています。儀式の根底には「民族的よりどころ」というべきものがあるのです。儀式なくして文化はありえません。「文化の核」である冠婚葬祭を継承し続けている冠婚葬祭業者は、日本人の「こころ」を守る「かたち」を守っているのです。冠婚葬祭業という「礼業」に従事する人々は、「文化の防人」なのです。「文化防衛論」において、三島由紀夫は「文化を守る営為は文化そのものでもある」と喝破しました。冠婚葬祭業者という「文化の防人」としてこの営みに参画できることを、わたしは心の底から誇りに思います。