- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2369 プロレス・格闘技・武道 『力道山未亡人』 細田昌志著(小学館)

2024.11.19

『力道山未亡人』細田昌志著(小学館)を読みました。一条真也の読書館『沢村忠に真空を飛ばせた男』の著者の最新作で、第30回「小学館ノンフィクション大賞」受賞作です。三度の飯よりもプロレスが好きだったわたしでも知らなかったことがたくさん書かれており、非常に読みごたえがありました。

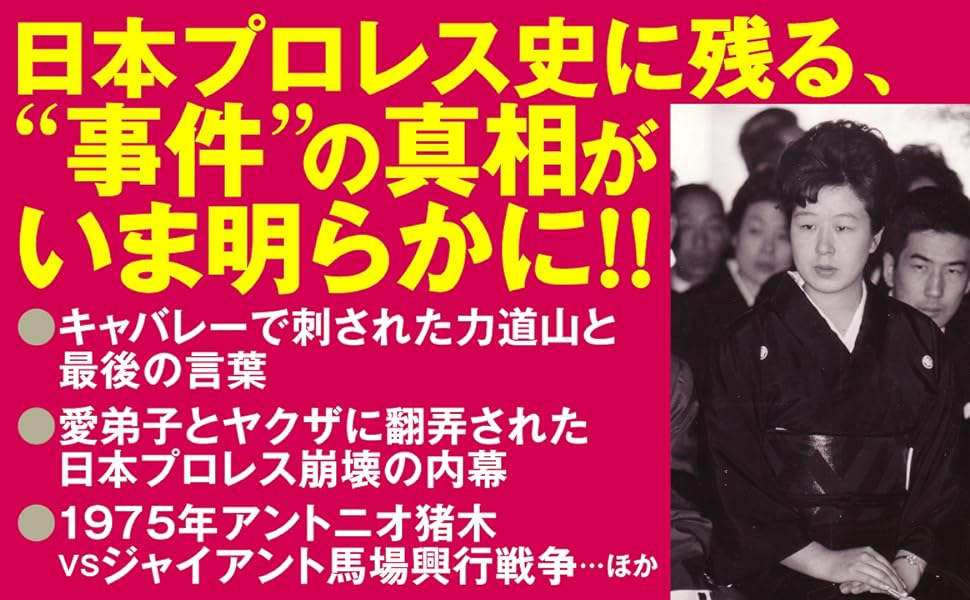

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、本書の主人公である田中敬子氏と力道山が新婚旅行に出かけるときのJAL機の前の写真が使われ、帯には「発売即大重版」「遺された負債は30億円。」「英雄の死後、妻の『戦いのゴング』が鳴った」「第30回『小学館ノンフィクション大賞』受賞作」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「選考委員、絶賛の嵐!」として、「未亡人・敬子さんの人柄がくらくらするほど魅力的――辻村深月(作家)」「戦後日本の闇の深さを際立たせることに成功した。過去と現在がうまく共存し、そこから日本の変遷が透けて見えた――星野博美(ノンフィクション作家)」「アントニオ猪木や周りの人との関わりも、プロレスファンが読んでも堪らなかった――白石和彌(映画監督)」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の通りです。

序章「不思議な日」

1章「健康優良児」

2章「皇后陛下に似てるね」

3章「サイコロ」

4章「保険金詐欺」

5章「生さぬ仲」

6章「世紀の大結婚」

7章「ニューラテンクォーター」

8章「未亡人社長になる」

9章「暴力組織追放運動」

10章「女の意地」

11章「再婚報道」

12章「破門状」

13章「猪木対タッキー」

終章「甲子園」

「あとがき」

アマゾンより

アマゾンより

序章「不思議な日」の「こっそり上がって来い」には、田中敬子がアントニオ猪木と初めて会ったのは、敬子が力道山と婚約してすぐの、1963年初頭のことだったことが紹介されます。1963年といえばわたしが生まれた年であり、力道山が亡くなった年でもあります。箱根までゴルフに行く早朝、力道山の住む赤坂のリキアパートの前に、ゴルフのキャディバッグをゲッジに運び入れる若者の姿がありました。19歳の猪木寛至でした。著者は、以下のように書いています。

力道山がアパートから出て来た。

「敬子さん、紹介する。アゴだ」

「あ、どうも」

「おはようございます」

力道山は何かにつけて「アゴ」と呼ぶこの青年に、用事を言いつけた。

「アゴを呼べ」

「アゴ、ウチまで上がって来い」

猪木は「毎日、力道山には殴られたり蹴られたり、本当に散々な目に遭った」と述懐してきた。おそらく、そういうことは頻繁にあったのだろう。ただし、敬子はその場面を一度も見たことがない。

給仕係の「ボンちゃん」を殴った場面は何度か目撃している。でも、猪木に手を挙げている場面には一度も遭遇しなかった。

むしろ、誰よりも可愛がっているように見えた。寵愛と言っていい。珍しいものが手に入ったら「アゴを呼んでやれ、アゴにも食わせよう」と必ず言った。

(『力道山未亡人』P.8~9)

サイドビジネスに熱心だった力道山は、その打ち合わせを自宅でやることも珍しくありませんでした。銀行員、税理士、弁護士、会計士が自宅に集まったときも「アゴ、肩が凝った。揉みに来い」と言いました。著者は、「青年に肩を揉ませながら、仕事の話を進めるのである。つまり『お前も一緒にこの話を聞いておけ』ということだ。こんな弟子はどこにもいない。だから、後年の猪木がやたらビジネスに手を出しても、敬子は不思議に思わなかった。不動産、輸入販売、店舗経営・・・・・・。すべて力道山の受け売りである。影響を受けないはずがないからだ。猪木がいわゆる“ジジイ殺し”だったのは有名な話だろう。政治家、経営者、文化人、教育者、裏社会の大物と、押し並べて籠絡されたものだが、力道山こそ第一号だったのかもしれない。ジャイアント馬場を射して『特別扱いだった』と言う人は多いが、敬子にはそうは見えなかった。馬場のことはヒット商品として扱ったにすぎない。特別扱いは猪木の方なのだ。猪木こそ、力道山の後継者だった」

「猪木力士転向計画」では、猪木自身が著書『アントニオ猪木自伝』で付き人時代を振り返って、「力道山という人は、とにかく手が早い。怒った瞬間にもう殴られてしまう。あの太い腕でぶん殴られるのだから、たまったものではない。(中略)私は力道山の付き人を、結局彼が死ぬまで務めていたから、その3年間は一番殴られたと思う」と書いていることが紹介されます。しかし、力道山に寵愛されている自覚はあったらしく、猪木は「殴りはしたが、可愛がっていたことは間違いないと思う。後に私もいろいろな付き人と接することになるが、気に入らなければ3年も付き人をさせはしない」とも書いています。そんな猪木の胸中を代弁して、田中敬子は「猪木さんが『酷い目に遭った』って殊勝に言ったのは、一門のレスラーの嫉妬をかわすためでしょう。それは主人も敏感で、猪木さんを自宅に呼ぶときは他の選手に気付かれないようにしていたし、猪木さんを電話番に命じたのも、そういった理由だと思うんです」と語っています。

それほど、愛情を注いだアントニオ猪木を、力道山は角界に入れる計画を持っていたことは有名です。力道山と親しかった高砂親方に預けて力士にする予定だったのです。敬子夫人に計画を打ち明けた力道山は、「まず、身体をでかくさせる。それと、瞬発力も付けさせよう。あいつの素質と根性があれば、2年で新入幕は間違いない。三役まで上って大関が狙えるところまで来たら、プロレスに戻す。そうなったら、あいつの名前で客が呼べるようになっているはずだ」と語ったそうです。敬子夫人は驚きました。「夫はそこまで、あの青年に惚れ込んでいるのだ」と、軽い嫉妬すら覚えたとか。

雲を掴むような「力士転向計画」ですが、具体的に進んでいました。晩年の猪木のマネージャーである甘井もとゆきは、「猪木会長が天龍源一郎さんと対談したとき『初土俵は?』って会長が訊いたんです。『三十九年の初場所です』って天龍さんが答えたら『じゃあ、同期だったかもしれないな』ってボソッと呟いたんです。要するに『力士になっていたら、どうなっていたか』という想像は、終生、会長の中にあったように思うんです」と語っています。力道山は高砂親から依頼された「大相撲アメリカ場所」への協力の交換条件として、猪木を力士に転向させようとしていたのでした。

4章「保険金詐欺」では、当時の国民的英雄だった力道山が田中敬子との結婚を決意した背景について書かれています。敬子は「3年経ったら、俺はプロレスを引退する」という力道山の言葉を何度も聞いています。自宅を訪ねた記者に「俺はいつまでプロレスをやんなきゃいけないんだ」とこぼしているのも聞いていました。実はここに、力道山が結婚を急がねばならない、切迫した事情があったのです。敬子は、「銀行って独身には融資しないんですって。メインバンクの城南信用金庫の支店長が『リキさん、早く身を固めて下さい。そうでなければ我々も都合出来ないんです』なんて言ってたらしい。それもあって、あの人は結婚を焦り始めた。そんなこと、私は知りもしない。もう、笑うしかないわよ」と語っています。

5章「生さぬ仲」では、1963年4月30日、日本プロレスの新潟大会のメインイベント、タッグマッチ・60分3本勝負で、力道山はキラー・コワルスキー、フレッド・アトキンス組と対戦したことが紹介されます。パートナーは馬場正平。すなわち、ジャイアント馬場でした。巨人軍の投手から鳴り物入りでプロレスに転向、デビュー早々にアメリカに遠征させていた馬場を、この年の3月に強引に帰国させ、彼の地元である新潟大会で、初めてタッグパートナーに抜擢したのです。この時期、日本プロレスの新弟子だったグレート小鹿は、「馬場さんが特別扱いだったのは一目瞭然でした。力道山先生にとっては早く一本立ちさせて、興行の柱にしたかったんです。タッグパートナーに起用するなんて、その最たるものじゃないですか」と語っています。力道山は馬場正平を次代のエースに据えることで、敬子に語った「3年後の引退」に備えていたのでした。

8章「未亡人社長になる」では、力道山が赤坂のクラブ「ニューラテンクォーター」で暴力団員の男から刺された傷がもとで亡くなり、その葬儀で敬子が喪主を務めたことが紹介されます。葬儀について、著者は「開式、読経と葬儀は進み、美空ひばり、時津風親方、伴淳三郎が弔辞を読んだ。次いで、参列者による焼香である。順番は次の通りに決められた。児玉誉士夫、河野一郎、楢橋渡、関義長、今里広記、阿部重作、田岡一雄、岡村吾一、町井久之、新田松江、田中勝五郎、永田貞雄。レフェリーの九州山義雄が焼香順を伝えると『それはおかしい』という声があがった。敬子の父・田中勝五郎である。『私は故人の岳父にして警察官である。その自分が焼香の順番を、やくざの後回しにされるのは納得がいかない』というわけだ。ある意味、正論である」と書いています。

長男の田中勝一の回想によれば、「親父がそう言ったら、住吉連合と山口組の若い衆がえらい剣幕なんです。そしたら、山口組の田岡さんが『ほんなら、お父さん、ひとつ話し合いましょう』と紳士的に言った。親父も『いいでしょう』と言って別室に引っ込んだ。心配だったので、私も付いて行きました」「相手は山口組三代目でしょう。我々を取り囲むように、子分がずらりと並んだんです。その上、彼らは腰元から『カチャカチャ』って音をさせた。『拳銃があるぞ』という脅しですな。私は大学生の青二才ですから、もう、震え上がりました。でも、親父は平然としている。そりゃそうです。現職の警察署長だし、何と言っても軍人だったわけですから」「田岡さんは『言い分は分かりました。ごもっともです。ただ、住吉の阿部さんは、もう引退されています。そこで、私がお父さんに先を譲る。お父さんは阿部さんの跡に焼香をあげる。それで折れてもらえませんか』と言った。『さすが、上手い折り合いの付け方だな』と感心しました」と語っています。

「未亡人社長になる」では、1963年12月15日の力道山の死から年が明けて1964年1月4日、リキグループの顧問弁護士が赤坂の自宅に姿を見せ、敬子に「つきましては、奥様に社長をやっていただきます」と事務的に言いました。グループすべての会社の代表取締役になってくれというのです。本書には、「敬子は驚いた。これまで、日本航空のスチュワーデスをやっていたというだけで、会社経営など、まったく経験がないのだ。そもそも、結婚半年で未亡人になるのも異例なら、亡夫の会社を継いで社長になるというのも異例中の異例である。それに、7カ月の身重である。予定日は3月中旬。どうして、それで会社経営など出来ようか。その上、5つもの会社の社長に就任するとは正気の沙汰ではない。生前の力道山の殺人的な忙しさが脳裏に蘇えった」と書かれています。力道山の遺産を相続するというのは、自動的に約8億円(現在の価値で約30億円)の負債を背負うということでした。未亡人である敬子には相続を放棄する手もありましたが、それは考えませんでした。「そんなことを、主人は絶対に望んでない」と思い、敬子は社長を引き受けることにしました。

11章「再婚報道」の「二千万円を鷲掴み」では、敬子が社長を辞任した後の日本プロレスの衰退ぶりが描かれます。豊登とジャイアント馬場の二枚看板の人気もあって、安定しているとみられていた日本プロレスでしたが、実際はまったくそんなことはありませんでした。経営が乱脈を極めていたのです。本書には、「負債の返済に追われるリキエンタープライズを尻目に、日本プロレスは興行収益と定期的なテレビの放映料で、力道山時代を上回る利益を稼ぎ出していた。しかし、新社長の豊登は会社経営にはまったく関心はなく、平日から競馬、競輪、競艇とギャンブルにうつつを抜かし、実際の経営は同じ角界出身の芳の里が行っていた。その上、会社の金にも平気で手を付けた。芳の里はそのことを知りながら目をつむった。挙句に、豊登は非合法の職場にまで出入りするようになっていた。『トヨさんは負けが込むたびに、興行権を胴元に差し出してもいた』と生前、筆者に明かしたのは、テレビ朝日スポーツ局次長だった永里高平である。『黒い組織と手を切る』という大義名分で、敬子から社長の椅子を取り上げておきながら、自らが裏社会にどっぷり浸かっていたのだ」と書かれています。

12章「破門状」の「猪木と馬場」では、日本プロレス崩壊後、ジャイアント馬場率いる全日本プロレスと、アントニオ猪木率いる新日本プロレスの2団体による熾烈な企業戦争が始まったことが紹介されます。馬場に直接対決を迫り続けた猪木でしたが、テレビ局の契約問題もあって馬場は無視。直接対決ができないことをよく知りながら挑発をやめない猪木に対して、ついに馬場が反撃の狼煙を上げました。1975年9月29日、銀座東急ホテルで会見を開き、12月6日から2週間、「オープン選手権大会」の開催を発表。馬場はここで「世界の超一流選手を招聘するし、新日本プロレスや国際プロレスの選手の参加も募る」と発言しました。著者は、「これこそが、『テレビ、興行権、日時、場所、すべて任せる』と挑戦を迫って来た猪木に対する、馬場自身の回答であり、『本気で戦う気があるなら、お前にこそこの大会に出場しろ』と言いたかったのだ。これには、猪木も『12月はスケジュールが埋まっている』と苦しい弁明を繰り返すほかなかった。馬場は猪木に一矢報いたのである」と書いています。

1975年、全日本プロレスは力道山の未亡人である敬子を担ぎ出して、「力道山追善大試合」を日本武道館で行います。猪木も出場を請われましたが、この日は蔵前国技館でのビル・ロビンソンン戦が決定していたために辞退します。これに怒った敬子夫人は「以後、力道山の弟子だと名乗らないでほしい」と破門状を叩きつける事態となりました。この力道山追善大試合は「猪木対ロビンソン」にぶつけるために企画されたというのがこれまでの見方でしたが、著者は懐疑的です。理由は2つあります。1つは、代償の大きさです。確かに「猪木対ロビンソン」と同じ日に興行をぶつけることで、同門の兄弟弟子である猪木にダメージを与えることは出来るでしょう。しかし、興行的損失を言うなら「力道山追善大試合」にとっても同様です。著者は、「この時代、正真正銘、夢の対決だった『アントニオ猪木対ビル・ロビンソン』の高い注目度を思えば、蔵前国技館に1万人を超える観客が殺到することは容易に察しがつく。その1万人をみすみす取り逃すのは、何の利得にもならない。日程をずらして、猪木ファンも集客に結びつけた方が賢明であり、興行的損失の代償を背負ってまで、猪木への心理的ダメージを優先させるとは考えにくい」と書いています。

もう1つは、この時代の東京スポーツ新聞社の影響力です。東京スポーツは力道山のプロレスを報じることで「親米反共」のプロパガンダを目的の1つとして1960年に創刊され、力道山最大の後援者にして“政財界の黒幕”である児玉誉士夫がオーナーでした。その東スポが興行の主催に名を列ねるのは、会場を借りる際の保証人であることに加え、「あの児玉誉士夫が付いている」と思わせることで、何らかの妨害から興行を守ることも企図しました。日本プロレスの新社長に就任した百田敬子の後ろ盾として、児玉自身が日本プロレス協会会長に就任したのと同じ構図です。その東スポが、大会の主催にクレジットされている事実こそ「猪木対ロビンソン」が「力道山追善大試合」より先に、12月11日に開催を決めた痕跡と言えます。つまり、大恩ある東京スポーツの主催する「猪木対ロビンソン」と同じ日に、わざわざ興行をぶつけるなど、喧嘩を売る行為に等しく、道義的にありえないのです。本来、「力道山追善大試合」は力道山の命日である12月15日に開催するべきでした。しかし、この日は伝説のロックバンド・Deep Purpleのコンサートが入っていました。著者は、「『馬場による猪木潰しのために企画された』とされる『力道山十三回忌追善特別大試合』だが、筆者は『興行に出遅れた、百田家側の初歩的なミスが原因で起きた』と推察する」と書いています。

「祭りのあと」では、日本プロレス史に残る1日となった1975年12月11日は、日本武道館で行われた「力道山十三回忌追善特別大試合」は1万4500万人(超満員=主催者発表)、蔵前国技館で行われた「アントニオ猪木対ビル・ロビンソン」は1万2000人(超満員=主催者発表)と、どちらの会場も大勢の観客で溢れ返りました。「力道山十三回忌追善大試合」のメインイベントは、ジャイアント馬場&ザ・デストロイヤー対ドリー・ファンク・ジュニア&ジャンボ鶴田でした。この試合は超満員の観客を沸かせましたが、同日の蔵前国技館大会のメインイベントだったアントニオ猪木対ビル・ロビンソンは日本プロレス史に残る至高の名勝負として今も語り継がれます。「試合内容だけで言えば、明らかに後者に凱歌が上がった」と、著者も書いています。ちなみに、大会終了後、敬子の身辺に2つの変化がありました。1つは、全日本プロレスの役員から外れたこと。もう1つは、百田姓から田中姓に戻したことです。亡夫の十三回忌をやり終えて「力道山未亡人としての責務は十分はたした」と思ったのでした。

その後、敬子の孫である田村圭が大学野球で大活躍したこと、プロへの道を期待されながら、圭は就職の道を選んだこと。フジテレビのアナウンサーに内定しながらも、それを蹴って、力道山にとって大恩ある三菱グループの三菱商事に就職したことなどが紹介されています。“力道山の孫”の優秀なエピソードに感心しながら、現在の敬子がなんと新日本プロレスのグッズを販売する「闘魂ショップ」で働いていることには驚きました。「あとがき」で、著者は「慌ただしく始まった取材を通して筆者が知ったのは、田中敬子自身、生まれながらにして聡明で、かなりの強運の持ち主だったことだ。ある意味においては、力道山以上かもしれない。小学校6年生のときの『健康優良児・神奈川県代表』に始まり、高校2年生のときには『横浜開国百年記念・英語論文コンクール』で特等賞。さらに、相当な倍率を勝ち抜いて日本航空の客室乗務員に採用されたことなど、いずれもその論拠と言うほかなく、加えて、大宅映子や原由子といった意外な人物との邂逅も、それらを補強する材料と言っていいかもしれない」と述べるのでした。毀誉褒貶はありながらも、間違いなく戦後最大の国民的英雄の1人であった力道山の妻となり、未亡人となった女性の数奇な運命を綴ったノンフィクションであり、優れた評伝であると思いました。