- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2370 プロレス・格闘技・武道 『馬場さんの話、もっと聞かせてください』 語り手:馬場元子、聞き手:棚橋和博(ジョイフルタウン)

2024.11.21

『馬場さんの話、もっと聞かせてください』語り手:馬場元子、聞き手:棚橋和博(ジョイフルタウン)を読みました。新潟にある出版社から刊行されたインタビュー本です。ジャイアント馬場夫人ならではの全日本プロレス裏話が興味深かったです。

本書のカバー下部

本書のカバー下部

本書のカバー表紙には、ジャイアント馬場と元子夫人の写真が使われています。表紙の下部にはガウン姿の馬場の雄姿とともに「ジャイアント馬場を心から愛した新潟の編集者・棚橋和博が遺した馬場元子さんへのロングインタビュー」「妻・元子さんがかたり尽くした『ジャイアント馬場』」と書かれています。

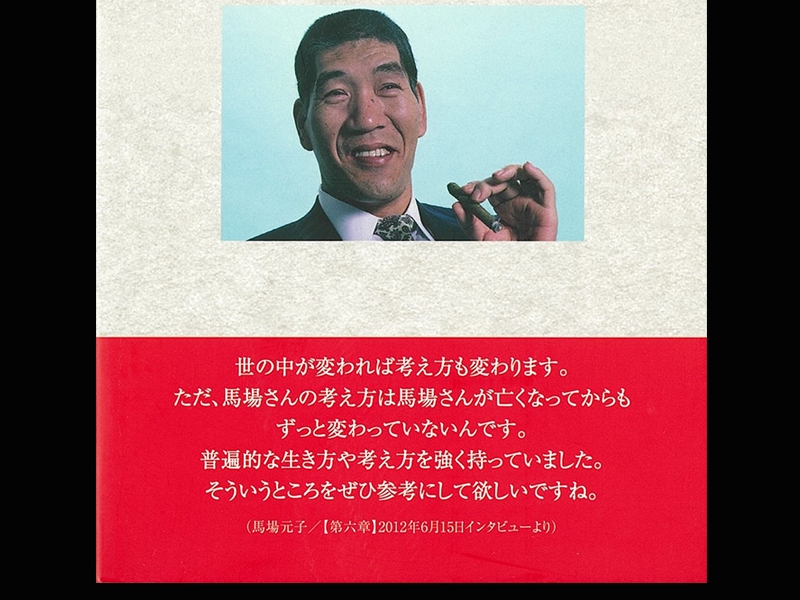

本書のカバー裏の下部

本書のカバー裏の下部

裏表紙の下部には、「世の中が変われば考え方も変わります。ただ、馬場さんの考え方は馬場さんが亡くなってからもずっと変わっていないんです。普遍的な生き方や考え方を強く持っていました。そういうところをぜひ参考にして欲しいですね。(馬場元子/【第六章】2012年6月15日インタビューより)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「発刊にあたって」

第1章

十三回忌前1―2010年11月5日インタビュー

第2章

七回忌前1―2004年5月4日インタビュー

第3章

七回忌前2―2004年秋インタビュー

第4章

七回忌後―2005年春インタビュー

第5章

十三回忌前2―2010年11月26日インタビュー

第6章

十三回忌後―2012年6月15日インタビュー

「発刊にあたって」には、発行元であるジョイフルタウンからのメッセージが記されています。それによれば、「本書は、弊社の前社長・棚橋和博が、ジャイアント馬場さんの生涯のパートナーだった馬場元子さんにインタビューした原稿をまとめた書籍です。馬場さんが亡くなった3年後の2004年から馬場さんの十三回忌後の2021年まで、東京のご自宅や馬場さんが好きだったザ・キャピタルホテル東急、弊社がある新潟市のホテルオークラ新潟などで8年間に計6回のロングインタビューを行ない、その会話のほぼ全てを原稿化したものです。当初は馬場さんの十三回忌に合わせての出版が計画されていたのですが、元子さんが病に倒れられ、機を逸することに。その後、残念なことに元子さんが2018年に旅立たれ、聞き手であり本書のプロデュースを一手に担っていた弊社棚橋も、病で20年に他界。その時点で出版自体、幻になったのですが…、今年2024年春、棚橋家のご遺族から、もともと棚橋が出すつもりだった本書の構成と、ほぼ完成版と思われる原稿データが入ったUSBを発見した、と連絡が入ります」と書かれています。

続いて、「奇しくも今年は、ジャイアント馬場さんの没後25年&元子さんの七回忌という節目の年。元子さんの姪であり、当時のインタビューに立ち会われてサポートをされていた緒方理咲子様が、馬場さんの権利を管理する(株)H.J.T.Projectionの役員でいらっしゃるご縁もあり、【故人二人の言葉をできる限り手を加えず、話した当時のまま掲載しましょう。それを今、世に出す意味はきっとあるはず】と、止まっていた時計の針が動き出します。そうして、十数年前にほぼ完成していた棚橋のインタビュー原稿(本文のみならず「まえがき」もすでに書き終えていました)をすべて、緒方様にもご確認いただき、貴重なお写真も多数お借りしながら、今回の出版が実現したわけです。この場を借りて。改めて緒方様&H.J.T.Projection様に感謝いたします」と書かれています。このように、本書はジャイアント馬場、馬場元子、棚橋和博という3人の死者の言葉を記した内容となっています。

「まえがき」では、ジャイアント馬場の死後、全日本プロレスのオーナーである元子氏への反発から三沢光晴率いるノア勢が大量離脱&独立したことについて、棚橋氏が「プロレスファンならご理解頂けると思うが、全日本プロレスと新団体ノアのふたつが存在することは、まさに身を引きちぎられるような難儀な状態であった。馬場さんと元子さんは夫婦でありつつ、全日本プロレスの経営者であった。僕は、“ジャイアント馬場と全日本プロレス”は馬場さんと元子さんの2人で作り上げたものだとすら考えている。三沢光晴、川田利明、小橋健太や秋山準らは、馬場さんがイチから手取り足取り鍛え、育て上げた素晴らしい選手達である。彼らには馬場さんの意思を継ぎ、全日本プロレスにとどまり、プロレス界を牽引していって欲しいと願っていたが、それは叶わなかった。ほとんどの選手がノアの船出に参画したのである」と書いています。

また、棚橋氏はこうも書いています。

「全日本プロレスのファンがノア誕生を歓迎したのも理解できる。『彼らの自由を奪わないでくれ!!』――そんな叫びにも近い声に後押しされるかのような形でノアは誕生したのだ。しかし、ことはそう簡単ではない。その団体が、あるいはその団体のトップが、大衆やテレビ媒体で価値を認められなければビジネスとして成立しないのだ。ジャイアント馬場、アントニオ猪木が、いかに突出した存在だったか、今になってその影響力や凄さがようやくわかったという人も多いだろう。三沢光晴は、そうなれる可能性を持ったプロレスラーだったかもしれないが、不幸な結末となったのは、馬場さんにとっての元子さん。猪木さんにとっての新間さんのような参謀役がいなかったことも一因だった気がする」

最後に、棚橋氏は「僕は何故馬場さんのことが好きだったのか。小6の時にテレビで見たジャイアント馬場に僕は何を見ていたのだろうか。ダイナミックさやスピード感だけではない。子供ながらに見ていたのは、その、大きな身体だけではなかったのだ。優しさや包容力――まさに父性そのものではなかったか。我々は命ある限り何かに向かって生き続けなければならない。時には苦難も訪れるだろう。そんな時には馬場さんの、あの、何とも言えない、あったかい笑顔を思い出そう。心をリセットして、ゆっくりでいいから、また歩き始めよう。読んでいただいたこの本が、そんな読後感であったなら幸いだ」と書くのでした。ここまでジャイアント馬場を想うことができるとは凄いと思います。馬場も、プロレスラー冥利につきますね。

第1章「十三回忌前1―2010年11月5日インタビュー」では、馬場が元子夫人に対して物凄い求愛をしたエピソードが語られます。元子夫人は、「アメリカに行って帰ってくると、トランクの中は私へのお土産でいっぱいでしたから。それこそロレックスのプラチナの凄い時計だったり、リングだったり。でも、私はそういうのってあまり興味がなくて(苦笑)…趣味が合わなかったんです」と語ります。棚橋氏が「(笑)馬場さん、せっかくお土産に買ってきたのに…かわいそうですねぇ。いちいち買ってきたものに対してダメ出しをされていたんですか?」と問うと、元子夫人は「ハンドバッグはね、ワニ革だったりオーストリッチだったり、それこそ馬場さんは超一流のものを買ってきてくれるんだけど、『私はそういう、爬虫類系が好きじゃないの』とか言って(笑)。勿論すべてじゃないけれど、『あれ、全然持たないね』と言われると、『だって私、これを持ったら虫になった気分みたいなんですもん』と言ったり(笑9。だけど、馬場さんはお土産を買う相手が出来たというのが楽しかったみたいなんですよ)と語るのでした。

棚橋氏が「元子さんが当時ご覧になった馬場さんの印象深い試合とは一体何ですか?」と質問すると、元子夫人は「そうですねぇ……大阪球場でのジン・キニスキーとの試合ですね」と答えます。「昭和47年8月14日、大阪球場にて2万人を動員した伝説のフルタイムドローだった大変な試合ですね?」「そう、試合後に馬場さんと食事に行く約束をしていたんですけど……」「ちょっと待ってください……あの、語り草になっている、ジン・キニスキーとの試合後に元子さんと馬場さんは一緒に食事をしているんですか(苦笑)?」「でもね、なかなか食事にはならなかったんです。だってね、『馬場さん、そんなにお水ばっかり飲んでいたら、お腹がいっぱいになっちゃうよ』と言ったくらい、ビールのピッチャーに入れたお水をぐいぐい飲んでいましたからね(笑)…」との会話が交わされます。この試合は、60分と延長戦5分の計65分。馬場の生涯最長試合時間だった一戦でした。

第2章「七回忌前1―2004年5月4日インタビュー」では、数々の猪木の名勝負を企画し、“過激な仕掛人”と呼ばれた新間寿が新日本プロレスを辞めてから、いろんなところで馬場と会っていたことが明かされます。元子夫人は、「新間さんは猪木さんについて行って、それでも騙され騙され、何度騙されたらこの人はわかるんだろう? っていうくらい騙されて。私ね、新間さんが新日本で仕事をしていた時、好きとか嫌いとかじゃなくて、こういう人が馬場さんについていたら、馬場さんも楽だろうなと凄く思ったことがあるんですよ」と衝撃の発言をします。元子夫人は、「そりゃあ私は猪木さんや新間さん、新日本は好きじゃなかったですよ。ただ、私もちょっと変わっているのか、『敵ながら、ようやるわ』って気持ちがどこかにあったんですね」とも語っています。

第3章「七回忌前2―2004年秋インタビュー」では、「馬場さんの選手の育成法というものに凄く興味があるんですが、元子さんは常に側で見ていてどんな風に感じていましたか?」という棚橋氏の質問に、元子氏は「光らない人は光らない――そこがプロレスの難しいところですね」と言ってから、「いろんな試合があってメインイベントまで持って行くのがプロレスの興行だと思います。そういう意味で言えば、ひとりひとりの個性を上手に使い分けしていたんじゃないかと思いますね。ジャンボ(鶴田)ひとりだけだったら面白くないと思うんです。例えば旗揚げ直後のことで言うと、まだ30代の現役バリバリの馬場さんのスタイルがある。そこに入団してすぐにアメリカで修行を積んで帰国したジャンボがいて、それを見て、「わぁ、こんなことが出来るんだ。凄いなぁ」って思う。その後に今度は(相撲出身の)天龍(源一郎)さんが入ってきた。当初、天龍さんの動きはぎこちないと思われていたけれど、でも、何だかわからないけれどいいな、と好感を持たれるようになった。そして徐々にトップに立つようになる。馬場さん、ジャンボ、天龍さん…タイプの異なるレスラーがいるというのが全日本プロレスですよね」と語っています。

「全日本のプロレスを語る上で最も重要なのが“受け身”の凄さです。それをイチから教えていたのが馬場さんでしたが?」という棚橋氏の発言に対しては、元子夫人は「馬場さんはチョップをするにしても何をするにしても理屈から教えました。それがみんなの身についているから試合巧者も多く、試合そのものが成り立ってたんだと思います。キャッチボールしていた時、『グローブをはめていてもボールを手の平でモロに受けて取ったら痛いだろう? だから手を引けよ。そうするとボールはそこに収まってくれる。手を引いて取ってもボールは落ちないんだしかも、その手は痛くないだろう?』と言われましたよ。これを聞いた棚橋氏が「非常にわかりやすい受け身の極意ですね。手を引くことによって力を吸収するということですね?」と言えば、元子夫人は「そう、『どんなに力があっても仁王立ちのまま相手とバーン! とぶつかって倒れたら痛いだろう? 相手の力を借りながらそのまま倒れればいいじゃないか? 時にはガンガン技を受けるのもいい。技をスカすのもいいだろう。だけど、相手が技を仕掛けてきた時、敢えて自分の余力を残すならば、ここは技を受けつつ身体ごと倒れれば痛みも少ないだろう?』というようなことをリングの上でよく言っていたのを私達は下で聞いていましたからね」と語るのでした。

アントニオ猪木率いる新日本プロレスとの企業戦争の話題になったとき、「それにしても、挑発にはまったく乗らなかったですよね?」との棚橋氏の発言に対して、元子夫人は「その代わりね、乗らない分、随分怒ってましたよ(笑)」と言います。「でもね、怒らせた分、新日本プロレスも後で引き抜きのお返しを何倍もされましたものね?」と棚橋氏が言えば、元子夫人は「言葉っていうのはね、言って、その時はすっきりしても、特に活字は後の後まで残るじゃないですか? だから馬場さんは何も答えず、台風が過ぎるのをじっと我慢して待っていました。でも、引き抜きの時はそうは行きません。あれは商品を泥棒されちゃうってことですから…泥棒されたら、それ以上のものを取って来るというね。馬場さんは、された以上の戦利品を持って帰ろうと思っていましたよ。それほどレスラーを自分達の色に育てるというのは大変なことなんです。それをいとも簡単に取られちゃうっていうのは許せないこと。ホント、相当怒っていたんですよ」と答えるのでした。

第5章「十三回忌前2―2010年11月26日インタビュー」では、元子夫人が思い出のレスラーについて語ります。最も怖かったのは、アブドーラ・ザ・ブッチャーだったそうです。追いかけられて会場で逃げ回っていたそうです。元子夫人は「冗談なんかじゃくて、『馬場さん助けて!!』って。そしたら、若手の人がバーッと出て助けてくれましたけどね。ブッチャーは動きがわからない。リングの上でちゃんと試合をする人じゃないでしょう? 私はああいうレスラーは苦手なんですよ。そりゃあブロディだって危ないし、いっぱい危ない人はいるけれど、ブッチャーは試合以外でも本気だもの。本気はやっぱり怖いですよ。でね、『あのレスラーは凄いね』『うん? どこが凄いの?』『だって、雰囲気が凄いもの』とか、そういう会話は馬場さんとよくしたんです。私がブッチャーを怖がるでしょう? でもね、馬場さんは、私が毎日見ているブッチャーを何故怖がるのか、そういうことに凄く興味があったんですね。つまり、私が怖がるレスラーは馬場さんにとってすごくいい商品だということがデータにインプットされるんですね」と語るのでした。

次にブルーザー・ブロディですが、元子夫人は「ブロディは馬場さんにしか扱えない」と思っていたそうです。その理由を訊ねる棚橋氏に対して、元子夫人は「彼の気持ちは誰にもわからないし、読めないんです。“ムーディー”と呼ばれるくらい、その日その日で変わる人だから。そういう難しい人を新日本さんが思うようには使えないだろうなって。頭ごなしに言うとダメだし、だからと言って下手に出てはだめだし…」と答えます。それから、「馬場さんはどんな風にブロディと接し、そして操縦されたんでしょうか?」「相手の言うことはちゃんと聞いてあげるし、でも、自分の意見もちゃんと伝えるんですね」「つまり、話のキャッチボールが出来たということですね?」「だから、何を考えているんだ? ってことを聞く。そこで、どうして欲しいのかとか、とにかくいろんなことを聞いた上で、『…なるほど。俺はこう思う。俺にまかせろ。心配するな』と言う。この、馬場さんの、“心配するな”という言葉を外国人はみんなかけて欲しいわけですよ」といった会話が交わされるのでした。

三沢光晴の死亡について、棚橋氏は「お聞き辛いことをお聞きするんですが、馬場さんがイチから育て上げたノアの三沢さんがリングの上(平成21年6月13日・広島県立総合体育館)で亡くなられたこと……随分驚かれたと思うんですが?」との質問の後、「三沢君が亡くなったこと? 以前から身体の調子がとても悪いというのは聞いていました」「随分太られていましたから…」「そう…だから私はね、もう、いい加減休むなりしないと、もっと痩せないと…とは言っていたんです」「今までの三沢さんではないというのを感じ取っていたんですか?」「というかね、私は最近の試合を見たことはないんです。ただ、テレビをガチャガチャ回していたら、『えっ? これは誰?』って…そんな感じの三沢くんを見たんですよ。それで、とある人に『あれ、三沢くんなんでしょ? 顔も、何もかも、むくんでいるよね?』と言っていたの。そしたら、『太ったんです。しかも首が相当悪いんです…』『そんな状態なら歩けないんじゃないの?』って話になっていましたからね」という会話が交わされます。

さらに三沢について、「社長業も含めて随分苦労されていたんでしょうね?」という棚橋氏の発言に対しては、元子夫人は「そう思いますよ。あれだけの人数を連れて行ったけれど、馬場さんの時とは全然違うテレビ局からのギャラじゃあ経営はやって行けない。これを言っちゃ悪いけれど、『自分達にも出来るんじゃないか? 外国人を呼んでリングで試合をすればいいんだろう?』っていう安易さが凄くあったと思います。実際にはそうじゃないもの…」と言います。「全日本プロレスを立ち上げた時は、用意周到の馬場さんだから出来た船出という感じでしたが、今は時代も何もかも違いますからね?」と棚橋氏が言えば、元子夫人は「時代も違うし、馬場さんは自分で種を撒いたのがいい具合に育ったわけでしょ? 彼達はアメリカで種を蒔いていないんです。馬場さんが作り、出来上がったものを引っこ抜いて持って行っちゃった。それで団体をやったわけでしょう? それはちょっと違うんじゃないかと思いましたけれどね」と語るのでした。

第6章「十三回忌後―2012年6月15日インタビュー」では、元子夫人が平成2年5月14日に新しくなった東京体育館のこけら落としが全日本プロレスの興行だったことが紹介されます。観客が一番入ってくる時間帯に、もの凄い雨が降ったそうです。「馬場さんが鶴田さんとタッグを組み、テリー・ゴディ&スティーブ・ウィリアムス組とメインで対戦しました。その頃の馬場さんはメインイベントに登場する機会は少なくなっていましたが、SWSへの選手離脱のせいで選手層が薄くなり、自らメインイベントに登場しました。ついていない時にアクシデントは重なるというような象徴的な試合でしたね?」と言う棚橋氏に対して、元子夫人は「そう、コーナーポストで背中を・・・脊椎のどこかを打ったんでしょうね。ずるずるとすべり落ち、しばらく立ち上がれなくなってしまった。で、手を見つめていた…手がしびれちゃったんでしょうね。私は、『あれ? 馬場さんおかしいな』と思った試合でした」と言います。

すると棚橋氏は「実はあの試合が私の馬場さんのベストバウトなんです。ずっと全日本プロレスを見続けていましたし、SWSによる引き抜き等で全日本プロレスが危機に見舞われていたことをファンはすべて知っていました。当時、天龍さんら選手の抜けた穴を馬場さんは自ら埋めようと、まさにメインに出て身体を張った試合でした。テレビに向かって泣きながら、『頑張れ!!』と僕が叫んだ唯一の馬場さんの試合です」と言います。それを聞いた元子夫人は、「あれがべストバウトなんて……馬場さんは違うと言うでしょうね」と言い放つのでした。ジャイアント馬場を愛する棚橋氏の熱量が元子夫人のそれを上回った瞬間でした。本書に掲載されている10万字以上に及ぶインタビュー原稿のほとんどが初公開です。やたらと「凄い」という表現が頻出するところが気になりましたが、今も“東洋の巨人”を慕う多くのファンへ捧げる〝魂の新刊〟であると思いました。ジャイアント馬場、馬場元子、棚橋和博の三人の御冥福をお祈りいたします。