- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2375 プロレス・格闘技・武道 『1954 史論ーー日出ずる国のプロレス』 小泉悦次著(辰巳出版)

2024.12.20

『1954 史論ーー日出ずる国のプロレス』小泉悦次著(辰巳出版)を読みました。著者は1960年5月14日、東京都北区生まれ。サラリーマンの傍ら、1996年よりメールマガジンにてプロレス記事を配信。プロレス史研究を深化させるにつれて、ボクシング史、相撲史、サーカス史、見世物史など隣接領域の研究も進めたそうです。プロレス文壇デビューは、2002年春の『現代思想・総特集プロレス』(青土社)。2009年より『Gスピリッツ』にプロレス史記事をレギュラーで寄稿。『プロ格闘技年表事典~プロレス・ボクシング・大相撲・総合格闘技』(日外アソシエーツ)を編集。著書に一条真也の読書館『史論―力道山道場三羽烏』で紹介した本(辰巳出版)があります。 本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、日本のプロレス草創期のレトロなポスター画像の数々が並んでいます。帯には、「全世代のプロレスファンがこの物語を知る必要がある」と大書され、「『力道山』、『木村政彦』、『山口利夫』、『猪狩定子』」「すべては大日本帝国の敗戦から始まった――。昭和29年、アメリカから輸入されたプロレスは、なぜ“熱狂”と“喧嘩マッチ”を生み出したのか?」とあります。 本書の帯の裏

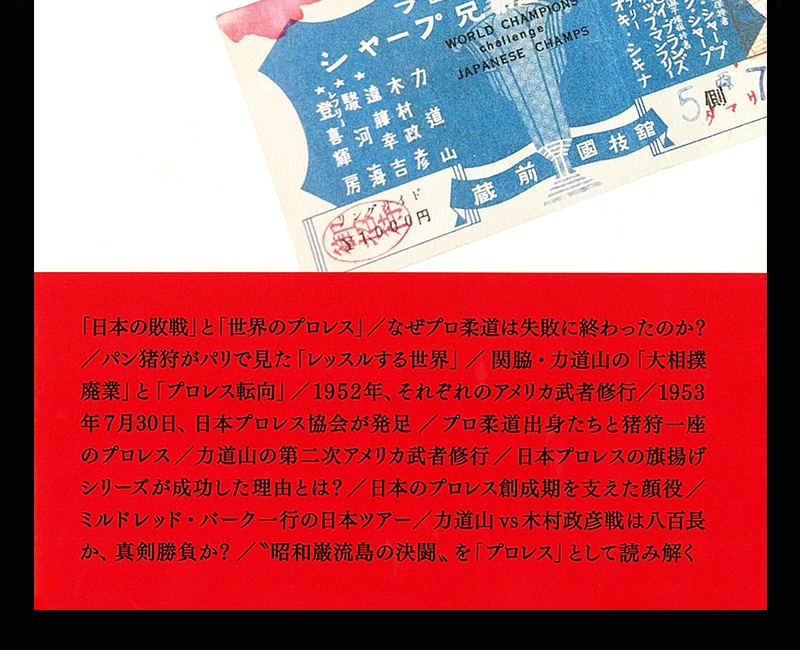

本書の帯の裏

また、帯の裏には本書の内容紹介が書かれています。

「『日本の敗戦』と『世界のプロレス』/なぜプロ柔道は失敗に終わったのか?/パン猪狩がパリで見た『レッスルする世界』/関脇・力道山の『大相撲廃業』と『プロレス転向』/1952年、それぞれのアメリカ武者修行/1953年7月30日、日本プロレス協会が発足/プロ柔道出身たちと猪狩一座のプロレス/力道山の第二次アメリカ武者修行/日本プロレスの旗揚げシリーズが成功した理由とは?/日本のプロレス創成期を支えた顔役/ミルドレッド・バーク一行の日本ツアー/力道山vs木村政彦戦は八百長か、真剣勝負か?/〝昭和巌流島の決闘〟を『プロレス』として読み解く」  アマゾンより

アマゾンより

アマゾンの内容紹介は、以下の通りです。

「1954年(昭和29年)、日本で男子プロレスと女子プロレスが本格的に始動し、熱狂的に迎え入れられた。力道山、木村政彦、山口利夫、猪狩定子といった我が国のプロレス創成期を彩ったレスラーたちは、どういう経緯を経て四角いリングに上がったのか? そもそも、なぜプロレスはアメリカから輸入され、日本に定着したのか?70年におよぶ歴史を持つ日本マット界のルーツを詳細に掘り返し、大日本帝国の敗戦からプロレスブームを巻き起こしたシャープ兄弟の来日、そして伝説化されている力道山vs木村政彦の喧嘩マッチを濃密に考察した渾身の快作。全世代のプロレスファンがこの物語を知る必要がある――」 アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の通りです。

プロローグ 日本で最初の女子プロレスラー・

猪狩定子の回想

第1章 「日本の敗戦」と「世界のプロレス」

第2章 なぜプロ柔道は失敗に終わったのか?

第3章 パン猪狩がパリで見た「レッスルする世界」

第4章 関脇・力道山の「大相撲廃業」

と「プロレス転向」

第5章 1952年、それぞれのアメリカ武者修行

第6章 1953年7月30日、日本プロレス協会が発足

第7章 プロ柔道出身たちと猪狩一座のプロレス

第8章 力道山の第二次アメリカ武者修行

第9章 日本プロレスの旗揚げシリーズが

成功した理由とは?

第10章 日本のプロレス創成期を支えた顔役

第11章 ミルドレッド・バーク一行の日本ツアー

第12章 力道山vs木村政彦戦は

八百長か、真剣勝負か?

第13章 〝昭和巌流島の決闘〟を

「プロレス」として読み解く

エピローグ

参考文献一覧

プロローグ「日本で最初の女子プロレスラー・猪狩定子の回想」の冒頭を、著者は「この本の主人公は、『プロレス』である。1954年(昭和29年)、力道山がシャープ兄弟を招いて挙行した日本プロレスの旗揚げシリーズは興行として大成功を収めた。これでロケットスタートを切ることができた我が国のプロレスは、以後、社会に根付き、現在まで綿々と歴史を紡いできた」と書いています。シャープ兄弟来日と同じ年の54年には日本で初めての女子プロレス団体『全日本女子レスリング倶楽部』が誕生しています。エースは当時22歳の猪狩定子。彼女は日本で最初の女子プロレスラーです。デビューは同年11月にアメリカの一流女子レスラーであったミルドレッド・バークが配下の選手を引き連れて来日した日本ツアーでした。これが我が国で最初の女子プロレス興行となったのです。

シャープ兄弟来日でプロレスが大ブームとなった54年は、年末の力道山vs木村政彦戦でさらなるクライマックスを迎えました。その当事者の1人、木村政彦が柔道界を去り、プロ柔道に参加した背景にはGHQの戦後政策があるとして、著者は「プロ柔道の失敗により、アメリカに活路を求めたことが木村のプロレス転向を促した。もう1人の当事者、力道山がプロレスラーとしてデビューしたのはシャープ兄弟来日の3年前、51年の国連軍慰問興行だった。しかし、その実現にGHQが大きく関わっていたことはあまり知られていない。そして、力道山はこの慰問興行がきっかけとなり、翌52年からアメリカで武者修行を始めて、本場のプロレスを学んだ。それがあったからこそ、54年にロケットスタートを切ることができた。したがって、日本にプロレスが定着した過程を検証するには大日本帝国の敗戦、GHQの上陸から見直す必要がある」と述べるのでした。

第1章「『日本の敗戦』と『世界のプロレス』」の「第二次世界大戦前後のプロレス情勢」では、1939年9月1日、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻することで第二次世界大戦が始まったことが紹介されます。41年には日本もハワイ・真珠湾への攻撃で参戦しました。著者は、「戦争が始まる直前の段階で、世界で最も大きなプロレス市場はアメリカであった。そして、アメリカだけでなく、社会主義国のソ連を除いたヨーロッパ全域や南北アメリカ大陸、英連邦諸国やイギリスの植民地(オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、インド)といった多くの国でプロレスの興行が行われていた。しかし、戦争の遂行に不要なプロレスをはじめとするショービジネスは沈滞化していく。とはいうものの、戦中であっても非参戦国だったカナダやメキシコ、南米では日常的に興行が開催されていた」と述べています。

開戦によってアメリカのプロレス業界は大きな影響を受けました。特に枢軸国ドイツからの攻撃が想定されたニューヨークなど東海岸、太平洋を介して日本と向き合うロサンゼルスやサンフランシスコなど西海岸のプロレスは火が消えたに等しかったとして、著者は「さらにルー・テーズなど全盛期を迎えていたレスラーたちは兵役に取られ、リング上には30歳を超えるベテランが目立った。しかしながら、特にセントルイスやヒューストンなどにおいては絶えず定期興行が打たれており、ワイルド・ビル・ロンソン(旧NWA世界ヘビー級王者)やゴージャス・ジョージ(後進に多大な影響を与えたショーマンレスラーの先駆)といったスター選手たちが戦前同様の観客動員を維持させていた」と述べます。

「米国メジャーネットワークのプロレス中継」では、1948年7月、アイオワ州ウォータールーでプロモーターの事業者協同組合である新NWA(ナショナル・レスリング・アライアンス)の設立総会が行われたことが紹介されます。翌49年、戦前から存在する州のアスレティック・コミッションの連絡組織、いわゆる旧NWA(ナショナル・レスリング・アソシエーション)は新NWAと同一の世界王者を認定することとなりました。著者は、「庸は『タイトル統一』である。統一世界ヘビー級王者には旧NWAのチャンピオンだったルー・テーズが認定され、タイトルの管理は新NWAが行うことになった。日本でお馴染みの『NWA』は、この新組織の方だ」と述べています。「最強王者は1人」であることが望ましく、「テレビの全国ネット」「NWAによるアメリカ国内の市場独占」「ルー・テーズの936連勝」が三位一体となって、この時代のアメリカのリング上は決定づけられたのでした。

「失敗の連続だった戦前・日本のプロレス」では、世界的に見て、プロレスが定着した国には3つの共通点が見て取れることが紹介されます。それは地元のプロモーターと地元のスター選手がいて、その結果として定期興行が打てている点です。著者は、「プロモーターには初期投資と定期興行継続のための資本力、さらには経営戦略が、地元のスターにはある程度の身体能力と知名度が求められる。戦前の日本のプロレス興行では、そうした能力を持つプロモーターと日本人スター選手の双方が欠けていた。戦後、日本でプロレスが根付いたのは前記の条件をクリアできるプロモーターの永田貞雄(日新プロダクション社長)と“日本人スター選手”の力道山がいたからに他ならない。プロモーターを力道山ではなく永田としているのは、力道山が日本プロレスの社長兼レスラーとして、すべてを仕切るようになったのは57年の暮れ辺りからだからである」と述べます。

「GHQによる大日本武徳会の解散命令」では、第二次世界大戦中の1942年、大日本武徳会は改組されて政府の管轄下となり、戦争を翼賛する性格を強めた巨大組織となっていたことが紹介されます。戦争の直前、全日本柔道選手権(当時の表記は「選士権」)で圧倒的な強さを見せて優勝した木村政彦もGHQの改革により学校での職を失った1人でした。彼は、闇屋で糊口を凌ぐ日々を余儀なくされたのです。著者は、「敗戦から5年後の50年、木村の柔道の師匠であった牛島辰熊は、その木村や山口利夫、遠藤幸吉といった柔道家を擁して国際柔道協会、いわゆるプロ柔道を立ち上げる。これはGHQの製作により職を失った柔道家たちの救済策という側面があった。木村や山口、遠藤が力道山と共に我が国のプロレス創成期の中心メンバーだったことを顧みれば、『プロレス誕生』という『果』に対する『因』のひとつはGHQの民主化政策だったことになる」と述べています。

古代ローマには、「パンとサーカス」という言葉がありました。古代ローマ時代の詩人ユウェナーリスの代表作『風刺詩集』に、投票権を失って票の売買ができなくなって依頼、民衆は国政に対する関心を失い、今、パンと見世物のみを熱心に求めているという一節があります。これは民衆を統治するには、「パンとサーカス」を与えておけばいいということを示しているとして、著者は「『パンとサーカス』が欠乏しているからこそ、人々は政治に目覚める。世界的には冷戦、国内ではゼネストから左翼勢力への政権交代――。新憲法の判定など法的整備が一通り終わったこと、そして民衆はこれ以上凶暴化させないために、この辺りからGHQは食糧支援に力を入れ始める。『パンとサーカス』の譬えに従えば、これは『パン』を保証することだ。さらに世間が少し落ち着いてくると、次は『サーカス』を作り始める」と述べます。もちろん、「サーカス」とはプロレスのことでした。

第4章「関脇・力道山の『大相撲廃業』と『プロレス転向』」の「力道山と正力松太郎を結ぶ『スキャッパニズム』」では、GHQの戦後政策は「スキャッパニズム」と呼ばれたことが紹介されます。これは、45年の敗戦から52年の独立までのSCAP(連合国軍最高司令部)とJAPAN(日本政府)による談合状態を皮肉る言葉でした。この派生語として、「スキャパニーズ(SCAP+ジャパニーズ)」がありました。マッカーサーに媚びて、うまく立ち回った日本人をそう呼んだそうです。そして、その代表が正力松太郎でした。彼は、東京読売巨人軍のオーナーとして、多くの人々をプロ野球の虜にしてきました。また、53年に民間放送を始めて開始した日本テレビの初代社長でもあります。しかし著者によれば、正力は「一方で、原子力導入に絡んでCIAの協力者だったことも公文書により明らかにされている。そこにはズブズブの『スキャッパニズム』があった。正力がマッカーサーに媚びたかどうかは知らないが、立派なスキャパニーズではある」と述べています。

また、著者は「スキャパニーズといえば、もう1人、力道山をあげてもいいのではないか」と述べます。なにしろ力道山は日本古来の相撲の関脇でありながら、自ら髷を切り、「西洋相撲」と揶揄されたプロレス、しかも実質的にGHQが主催のリングに上がったのですから。その力道山のタニマチだった新田新作はGHQ絡みで財を成した人物でもあり、力道山がプロレスデビューする過程でGHQに繋がる人間の手引きも受けていたそうです。著者は、「相撲を辞めて燻っていた力道山が再び日の当たる舞台に躍り出られたのは、『スキャッパニズム』という構造が当時の日本にあったからだ」と述べます。「パンとサーカス」に譬えれば、プロ野球もプロレスも「サーカス」です。著者によれば、「GHQのサーカス部門は『スキャッパニズム』の中で運営され、総監督が正力、現場監督が力道山という構図が見えてくる。正力が用意したテレビという名の街頭に置かれた小さな箱の中で力道山が暴れ回る54年まで、あと2年半である」と述べるのでした。

第5章「1952年、それぞれのアメリカ武者修行」の「狭義の場合、プロレスは『八百長』なのか?」では、日本でプロレスを語るとき、どうしても「八百長」という言葉がついて回るといいます。「八百長」も「タニマチ」と同じく、相撲界由来の隠語です。明治時代に八百屋の長兵衛(通称・八百長)という者が相撲の親方と囲碁を打つ際、わざと1勝1敗になるように手加減していたところから発生したとされています。広義の八百長とは、前もって勝敗を打ち合わせておき、表面上は真剣に勝負をやっているように見せることを言います。では、狭義の八百長とは何か。著者は、「大相撲で問題になったように、勝敗に金銭が媒介する場合である。そういう意味で狭義の場合、プロレスは八百長ではないことになる。プロレスの場合は、原則的にガチンコ(真剣勝負)とは異なる。これを業界の隠語で『ワーク』と言う。文字通り、仕事として与えられた職務を全うするということだ」と述べています。

力道山や木村政彦が52年にプロレス修行していた時代のアメリカのプロレスも現在と同じくワークでした。しかし、ワーク化をもってプロレスラーが弱くていいということにはなりません。ワークであることが公表されておらず、業界から外に出ない秘密である以上、レスラーがアスリートであることは必要条件である」と指摘し、著書は「例えば、当時はNWA世界王者ルー・テーズのように本格的にレスリングの修練を行っていた者も少なくなかった。レスリングを観客に見せる上で、実際にレスリングができる。これは利点だったからだ。しかしながら、プロレスにはビジネスとして成り立たなければならないという制約条件がある。ワーク化されたゆえ、レスリングができない者でも業界への参入が可能になった。正真正銘のレスラーであろうと、そうでなかろうと、ビジネス上で有効だとプロモーターが判断すれば、リング上でカードは組まれる」と述べています。

さらに著者は、「プロレスラーを名乗る者がリング上で、そしてリング外で、どう戦ってきたかが問題なのだ。相撲の場合は土俵から外に出たり、足の裏以外が土俵につけば負けである。柔道の場合は一本を取られたり、タップすれば終わる。ところが、プロレスの場合はワークであるからこそ、例えばアクシデントが起きたとしても試合をストップできないこともある。そこで試合が終わると、観客が満足しない場合があるからだ。プロレスの試合を見ること、プロレス史を考察すること、その『核』にあたる部分はここにある。確かに、この時代のアメリカでのプロレスはすでに一般のマスコミからは見向きもされない『ラフイングマター=お笑い草』であり、世間もそう扱っていた。だからといって、プロレスを価値なきものと一笑に付す立場には私は立たない」と述べるのでした。素晴らしいプロレス観であると思います。

「力道山が日本に輸入した『タッグマッチ』の歴史」では、「タッグマッチ」の祖先は「バトルロイヤル」であることが明かされます。もともとは、近世イギリスの闘鶏興行で、そのラストに当日のファイトで傷を負った鶏たちを集めて戦わせた大喜利的な試合を「バトルロイヤル」と呼びました。これがプロレスでも行われるようになったのが第一次世界大戦の直前であったと指摘し、著者は「その頃からプロレスの『ワーク』化が始まった。レスラーをベビーフェイス(善玉)とヒール(悪玉)に分け、その対決で興行を作るようになったのが20年代。バトルロイヤルも、観客をヒートさせるためベビーフェイスとヒールの団体戦のようになる」と述べています。54年に日本でプロレスが本格的に始まったとき、シャープ兄弟はそこにいました。彼らはカナダ人でしたが、アメリカのタッグチームの先駆けでもありました。木村や力道山はアメリカ武者修行中にタッグマッチを経験し、シャープ兄弟にも遭遇したというわけです。

「力道山が3人のレスラーにシングルマッチで敗れた理由」では、力道山が第一次武者修行においてシングルマッチでは、タム・ライス、フレッド・アトキンス、レオ・のメリーににしか敗れなかったことが紹介されます。この話はプロレスファンの間では有名であり、事実です。タム・ライス、正確には彼が中身だった覆面レスラーのレッド・スコーピオンに敗れたのは52年の5月11日と6月1日で、場所はホノルルでした。当時、スコーピオンはハワイ・ヘビー級チャンピオンだったのです。著者は、「快進撃を続けるスコーピオンにストップをかけたのがルー・テーズだった。テーズはホノルル登場2周目の8月31日にスコーピオンを破ってNWA世界王座を防衛すると共に、マスクを剥いで正体がタム・ライスであることを明かした。力道山は、テーズvsスコーピオン戦を盛り上げるための嚙ませ犬だったのだ」と述べています。

タム・ライスといえば、空手家の大山倍達がプロレスのリング上で勝利し、力道山の仇を取ったなどと言われましたが、大山について著者は「確認できるプロレスの試合は1戦のみである。52年5月6日、アイオワ州シーダーラピッズでジェリー・ミーカーに勝利、これが現時点で確認できる唯一の試合記録だ。ただし、大山の手記や妻への手紙などからATショーに出場した形跡が見られる。大山といえば、75年に『アメリカで力道山が勝てなかったタム・ライスをやっつけた』と語り、話題になったことがある。私も調査を試みたが、どこをどう探しても、そんな試合結果は見つからない。大山とライスに接点があるとすれば、遠藤(幸吉)と(グレート)東郷の弟を演じた直後、52年7月から9月にハワイに行った時である。ちょうどライスがルー・テーズに覆面を剝がされた頃だ。しかし、大山はハワイのリングには上がっていない」と明かします。

そのハワイで、力道山はルー・テーズと初対戦します。1953年12月のことでした。第8章「力道山の第二次アメリカ武者修行」の「NWA世界ヘビー級王者ルー・テーズの実像」では、力道山と初対決したときのテーズはいわゆる「936連勝」だったことが紹介されます。そのときの力道山戦について、テーズは自著『HOOKER』で語っています。それによれば、力道山が“勝ち”に来たため、開始直後からしばらくギクシャクした展開となった。しかし、ステップ・オーバー・トーホールド・ウィズ・フェースロック(STF)で身動きが取れないようにすると、シューターとしてのテーズを体感した力道山は力の差を悟り、以降はプロとしての試合成立に努めたそうです。どうやら力道山はプロモーターのアル・カラシックにけしかけられてテーズ相手にシュートを仕掛けたものの、まったく歯が立たなかったようです。1本目の勝負タイムは23分10秒、2本目は20分ほどでテーズの伝家の宝刀であるバックドロップが決まり、結果はり2-0でテーズのストレート勝ちに終わりました。

「『ドルの獲得』と『シャープ兄弟との契約締結』」では、力道山が木村政彦や山口利夫といったプロレス興行のライバルたちと異なった点は、アメリカから日本に外国人レスラーを呼んだことにあることが指摘されます。木村や山口の場合は、同じ外国人レスラーといっても日本国内にいた米国軍人やユセフ・トルコのようなトルコ系日本人で都合をつけていました。著者は、「当時は現在とは異なり、日本人が持つことができるドルの額に制限があった。そのため、来日する外国人レスラーとファイトマネーの支払いをドル建てで契約した場合(ドルの方が円より喜ばれる)に支障をきたす可能性がある。力道山はアメリカで得たファイトマネーを日本に持ち帰らず、現地の銀行にプールし、そこから外国人レスラーにファイトマネーを支払うという方法を取った。そのため、力道山は日本プロレス旗揚げの前にアメリカでファイトする必要があったのだ」と述べています。

第9章「日本プロレスの旗揚げシリーズが成功した理由とは?」の「木村政彦は力道山の『引き立て役』だったのか?」では、著者は「木村は力道山の引き立て役だった」ことは間違いないとしながらも、「しかしである。ここが重要なところだが、プロレス界の常識に照らし合わせて、これは非難するようなことでも何でもない。なぜなら、このシリーズのブッカーは力道山で、それを補佐するサブブッカーが力道山のコーチでレフェリー兼レスラーの沖識名だったからである。ブッカーの仕事には当然、日々のマッチメークも含まれる。大会をどう運営していくかはブッカーの権限だ。そして、このシリーズで『ブッカー・力道山』は『レスラー・力道山』を最大限に売った。そんなことはアメリカで武者修行をした木村もわかっていたはずで、前もってマッチメークに関する自分の希望・条件を日本プロレス側に約束させるなり、嫌なら嫌でシリーズに出ないか、タブーを承知であっちメークを破るしかない。しかし、木村は永田貞雄と約束していた1試合10万円のファイトマネーを放棄してまで、そのような行為に出ていない。裏で試合に出ないと駄々をこねたり、力道山に文句を言ったとされるが、それが木村のレスラーとしての限界であった」と述べます。この発言は正論だと思います。

第12章「力道山vs木村政彦戦は八百長か、真剣勝負か?」の「なぜ木村は力道山のプロレスを否定したのか?」では、著者は「改めて説明するまでもなく、51年にハワイのリングに上がって以来、木村も国内外で『ワーク』の世界に身を置いてきた。ブラジルでのエリオ・グレーシー戦は、スケジュールの途中で割り込んできた例外でしかない。日本プロレスの旗揚げシリーズで力道山の引き立て役をさせられたことは本人の中では屈辱だったのかもしれないが、その対価として高額のファイトマネーを得ている。それをプロレスラーの『仕事』と割り切れる感性の持ち主ではなかったのか。木村が力道山を『八百長野郎』呼ばわりすることは、天に唾するのと同じである。おそらく、周囲にそんなアドバイスをしてくれるブレーン的な存在がいなかったのだろう。だからこそ、力道山vs木村戦は『プロレス』として成立しなかったのではないか。以降も、この一戦には『八百長』、『真剣勝負』という言葉がつきまとうことになる」と述べています。

「暴露された『試合前に木村が八百長申し入れ』」では、「内外タイムス」記者の門茂男が力道山vs木村戦の前に「引き分け」の確約書があったことを報道し、力道山が激怒したことが紹介されます。門は木村と連絡を取って、確約書の掲載許可を得ました。さらに門は力道山戦後に向かったホテルで木村の側にいた大山倍達が「木村先輩の仇を満座の中で晴らしてやる!」と喚いていることも力道山に伝えたそうです。著者は、「大山は前の晩、蔵前国技館のリング上で力道山の手が上げられていた時に背広を脱いでリングに駆け上がろうとした。しかし、周りの者が抱きかかえて引き留めた。大山と力道山は前年、雑誌で対談もしていて知らない仲ではない。今度は大山が俺にぶら下がるのか。これ以上、奴らと試合をしてもメリットはない。力道山はそんな思いだったろう。力道山が大山を恐れていたという話もあるが、それも推測でしかない。いずれにしても、力道山はそんなことをするためにアメリカに渡り、プロレスを修行したわけではないのだ」と述べています。まことに説得力があります。

「『八百長』に始まり、『八百長』で終わったガチンコマッチ」では、著者は以下のように述べています。

「そもそもプロレスの世界において、『確約書』のような文書を作っていること自体が有り得ない行為である。2011年に大相撲で八百長の決定的証拠となるメールの文面が流出して大問題になったが、それと同じことが起きたのだ。その結果、プロレスには『八百長の申し入れ』が存在することが公になってしまった。しかも、プロレスラー側から明かしている。テレビ中継されるビッグカードが試合の途中で崩れたことも含めて、これは少なくとも『大人のプロレス』ではない、力道山は自分の立場を守るためとはいえ、八百長の証拠をマスコミに公開した。あまりにもプロ意識が欠如していないか。それは『プロレスラー意識』と言い換えることもできる。本来、力道山と木村は『秘密を共有しているレスラー仲間』という関係なのだ。しかし、そんな意識は希薄だったのだろう。では、なぜ希薄だったのか。お互いにプロレスラーとしてキャリアが浅かったからと結論づけるしかない」

第13章「“昭和巌流島の決闘”を『プロレス』として読み解く」の「『1-1から61分時間切れ引き分け」の意味』では、「そもそも力道山vs木村というカード自体に無理はなかったか」と著者は問いかけます。これは団体対抗戦でると同時に、エース対決でもあります。しかも、そこに「初代日本ヘビー級王座決定戦」という冠も乗りました。いうなれば、日本一のプロレスラーを決める天下分け目の決戦です。試合当日付の「日刊スポーツ」の見出しは「日本一をかけた真剣勝負」でした。著者は、「今ではファンでも対抗戦のメリット、デメリットを知っている、前者は大きな注目が集まり、普段よりも興行収益が見込めること。後者は通常運転に戻った際に刺激が薄れ、観客動員が落ちる可能性があることだ。エース対決に関しては、負けた方のイメージダウンが大きいことは説明するまでもないだろう。しかも、同じカードを何度も組むと『出来レース』にしか見えない。マッチメーク権を預かるブッカーとしては、試合結果も含めて扱うが難しい案件である。日本プロレスコミッショナー設立準備委員会に、そうした意識はあったのか。いや、なかったに違いない」と述べます。

「誰も力道山vs木村戦を『管理』していなかったのか?」では、なぜ力道山vs木村戦はプロレスの試合として成立せず、ガチンコになったのかという理由が考察されます。著者は、「ひとつの結論を申せば、日本プロレスコミッショナー設立準備委員会のメンバーがまだ『プロレス1年生』だったからである。そこに新田新作、さらにプロレス人気を共有しようとしていた裏社会の顔役や興行関係者たちを加えてもいい。力道山vs木村戦は試合をしたプロレスラー、試合を裁いたレフェリー、さらにはスタッフまでもがプロレス運営の定石に照らし合わせて未熟だった。その結果、後味の悪さだけが残った」と述べています。また、著者は「プロレス運営の定石は『ワーク』という基本構造が出来上がっていく20年代から蓄積されてきたものであり、その延長戦上にできたのがNWAというシステムだった。日本のプロレス界は、その定石の何たるかを知らない1年生であり、それゆえ起きた事故が力道山vs木村戦だったということである」と述べるのでした。

「力道山vs木村戦を巡る毎日新聞と朝日新聞の攻防」では、力道山vs木村戦のプロレス史的意義は色々とありますが、ひとつは「語られた」ということであると、著者は指摘します。プロレスでは昔の試合が語られますが、これはボクシングでは滅多にないことです。力道山vs木村戦をリアルタイムで観戦し、今も存命の人は少なくなりました。では、なぜ語られるのか。今日にいたるまでファンに対して、「プロレスとは何か?」を考える格好の素材を提供したからなのか。著者は、「いや、この試合がプロレスを語る文化を作ったからだと思う。確かに試合直後には騒ぎになった。そして、力道山は反省し、プロレスを再構築した。世間の批判に対する理論武装も強化された。結果として、日本のプロレスに『筋金』が入った」と述べています。そう、その後の力道山はキングコングや、ルー・テーズや、フレッド・ブラッシーや、ザ・デストロイヤーらと激闘を繰り広げ、日本に一大プロレス・ブームを呼び込んだのでした。

では、敗者の木村にとって力道山戦は意味があったのか。力道山戦があったからこそ、後年に木村の柔道時代の実績までが語られました。そして、語られたからこそ、木村はいまだ歴史の中で存在感を持っています。著者は、「例えば、総合格闘技周辺を考えてみる。確かにヒクソン・グレイシーは素晴らしいアスリートであった。木村は、かつて彼の叔父のエリオを破っている。結果として、そのエピソードはヒクソンのプロフィールを語る背景にもなった」と述べます。これも木村が忘れられた存在ではなかったからであり、なぜ忘れられなかったかというと、日本にプロレスを語る文化があったおかげで木村が残ったからです。では、なぜ残ったのか。力道山vs木村戦が語り継がれたからです。最後に著者は、「ゼロ年代の総合格闘技人気は、多分にプロレスファンがあちらに移っていったからだと私は踏んでいる。ファンは、プロレスの語る文化もあちらに持っていった。そして、プロレスを踏み台にして総合格闘技は人気を得た。そう考えれば、この試合には勝者も敗者もない。いや、力道山も木村も勝者である」と述べます。

本書を読んで、わたしは目から鱗が落ちた気がしました。一条真也の読書館『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で紹介した本を読んで以来、ずっと力道山vs木村戦について考えてきました。同書の後にも“昭和の巌流島の決闘”について考察した本は少なくありませんでしたが、どうにもわたしの心の奥底には謎が残っていたのです。その謎が本書を読んでついに氷解しました。プロレスの興行としての定石から考える著者の発言はきわめて正論でありつつ、新しい発見が多々ありました。『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』を読んだ直後は、「真剣勝負でやれば、力道山など木村政彦の敵ではない」という著者の増田俊成氏の意見に賛成でしたが、その後は考えが変わってきています。やはり、プロレスラーとしての力道山はセメントも強かったと思います。また、本書を読んで、木村政彦や大山倍達という伝説の武道家の真実を垣間見た気もしました。力道山も木村政彦も、さらには大山倍達も鬼籍に入りましたが、どうかあの世で和解していてほしいものです。