- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.01.20

『美しく枯れる』大玉袋筋太郎著(KADOKAWA)を読みました。著者は、1967年、東京生まれ新宿育ち。高校卒業後、ビートたけしに弟子入りし、1987年に水道橋博士とお笑いコンビ「浅草キッド」を結成。芸能活動のかたわら、多数の本を手がけ、小説デビュー。社団法人「全日本スナック連盟」を立ち上げ、自ら会長を務める。主な著作に、『粋な男たち』(角川新書)、『スナックの歩き方』 (イースト新書Q)、『痛快無比!プロレス取調室~ゴールデンタイム・スーパースター編~』(毎日新聞出版)、『新宿スペースインベーダー 昭和少年凸凹伝』(新潮文庫)などがあります。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、花札が描かれたシャツを着てビール瓶を持った著者の写真が使われ、帯には「なんだかさ 人生ってのは難しいよな?」と大書され、「殿と相棒と離れ、独りになった。コロナ禍でスナックには閑古鳥が鳴いた。初孫が誕生し、母親は施設に入った。カミさんは、オレに愛想を尽かして出て行っちまった。「それでもオレは酒を呑んで、笑って、時に打ちひしがれながら、生きてゆく――」「玉ちゃん流・人生後半戦の歩き方」と書かれています。また、カバー前そでには「人間関係、仕事、夫婦、家族……いろいろあるけどさ、『美しい枯れ方』を模索しながら、お互い楽しく生きていこうよ!」と書かれています。

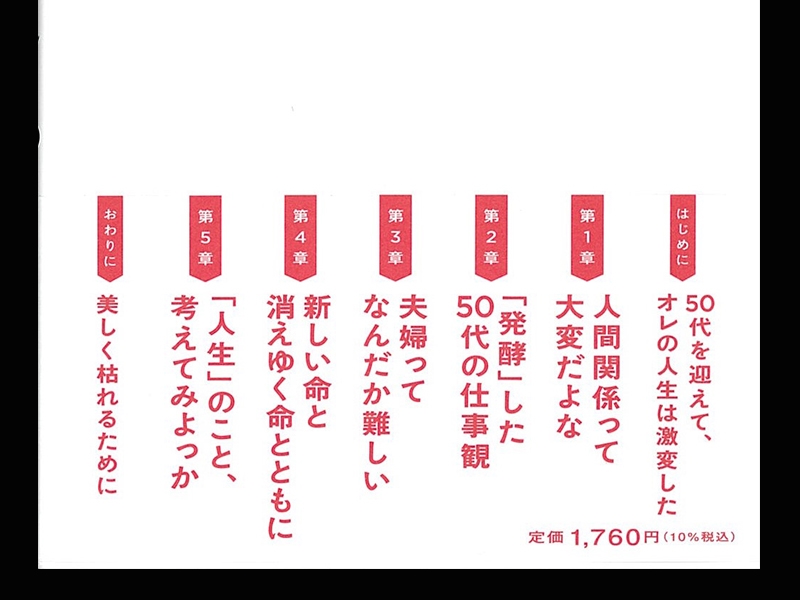

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの内容紹介には、「50代を生きるって、とても大変で、難しい。それでもオレは、美しく枯れていきたい」「前作『粋な男たち』から約5年半余りのときを経て、著者・玉袋筋太郎を取り巻く環境は激変した。2020年、オフィス北野から独立しフリーに。兄弟弟子である『たけし軍団』から離れ、『浅草キッド』の相棒である水道橋博士、師匠であるビートたけしとの距離も遠のいた。初孫という新しい命に喜びを感じながらも、母親は認知症を患い施設に入った。長年連れ添った妻は、ある朝、家から出て行った……。仕事の人間関係、夫婦仲、家族構成にも変化が訪れる、波乱万丈な50代――。『時代遅れ』な昭和の粋芸人が語り尽くした、悩めるすべての大人たちに捧ぐ、人生後半戦の歩き方」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに――50代を迎えて、オレの人生は激変した

第1章 人間関係って大変だよな

第2章 「発酵」した50代の仕事観

第3章 夫婦ってなんだか難しい

第4章 新しい命と消えゆく命とともに

第5章 「人生」のこと、考えてみよっか

おわりに――美しく枯れるために

アマゾンより

アマゾンより

「はじめに――50代を迎えて、オレの人生は激変した」では、2024年の6月で57歳になったという著者が「50代を生きるって、とても大変で、難しい」と思っていることを告白します。40代までは、そこまで深く考えずとも突っ走ることができたそうです。もちろん、それなりに悩んだり、迷ったりしたこともあったけれど、それでも、がむしゃらに突っ走っていればなんとか突破口を見つけることができたといいます。しかし、50代を迎えた途端に、人間関係も、仕事も、夫婦関係も、家族関係も変わりました。「人生って難しいな」って感じる機会が増えたとか。

著者は、「自分の力ではどうにもならないことが急に増えたような気がする。いや、確実に増えている」と述べます。いつまでも「辛い」とか「大変だ」とかいっていても仕方ありません。だから、著者は著者なりにこれからの人生の目標というか、生き方の基本を「美しく枯れる」ということにしようと考えているといいます。そして、「老木には老木の美しさがあるじゃない。加齢臭を蘭奢待のように味わいあるものにしたいじゃない。これからの人生を、オレはそんな境地で生きていきたい」と述べるのでした。

第1章「人間関係って大変だよな」の「博士の突然の出馬、当選、そして議員辞職」では、浅草キッドの相方である水道橋博士に言及します。その冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「2022年の5月、博士が参議院議員選挙に出馬することをニュースで知った。それ以前から、松井一郎前大阪市長とのスラップ訴訟うんぬんという騒動もあったけれど、オレとは関係ない世界での出来事だった。出馬に関しても直接、本人から報告があったわけじゃない。政治信条はそれぞれだから、博士がどんな考えを持って国政に打って出たのかは、オレにはどうでもいいことでもあるし、報告がなかったことは気にしていない。でも、出馬の知らせを聞いたとき真っ先に頭に浮かんだのは、『博士、身体は大丈夫なのかな?』ということだった」

結局、その後いろいろあって、水道橋博士はせっかく当選したものの、すぐに議員辞職する羽目になりました。やっぱり、心身ともに大きなプレッシャーに見舞われていたのだろうと推測し、著者は「そこで思ったのは、『まずは、身体ありきだよ』ってことだった。オレ自身もそうだし、中年世代の人たちにいいたいのは、『あんまり頑張り過ぎるのもよくないんだな』っていうこと。『調子が悪いな』って感じたら、すぐに休んだほうがいい」と述べています。

また、著者は自分の身の丈をわきまえて、それをまっとうするということも、それはそれでカッコいいことだと理解できたそうで、「一隅を照らすとでもいうのかな、クズはクズなりに生きていく。でも、実はクズのように見えて、クズじゃない生き方をする。自分の手の内をあかすようで恥ずかしいけれど、最近のオレは、そんなことを意識しながら仕事に取り組んでいる」と述べます。そして、「身の丈をまっとうすること」こそが、「美しく枯れる」ということの第一歩のような気がすると述べるのでした。

「ありのままの自分で、ありのままの姿で勝負がはじまる」では、落語の世界には「フラ」という言葉があることを紹介します。フラを言葉で説明するのは難しいのですが、簡単にいえば、「芸人独特のなんともいえないおかしみ」といったところだといいます。漫才の世界でも、売れている芸人にはフラがあるとして、著者は「全盛期のツービート、B&B、ザ・ぼんちもそうだし、ダウンタウンも爆笑問題もそうだよな。ダウンタウンはふたりもフラがあるし、爆問の太田光なんて、それこそフラの塊みたいな男だよ。でも、残念ながら浅草キッドにはフラがなかった」と述べています。

ジャイアント馬場の16文キック

ジャイアント馬場の16文キック

第2章「『発酵』した50代の仕事観」の「むしろ、『これからは新しいことをはじめない』」では、プロレスなら、正直いって昔はジャイアント馬場の素晴らしさがいまいちピンときていなかったという著者が「断然、アントニオ猪木派だったんだ。だけど、自分も50代の半ばを過ぎ、芸人の世界でもベテランの域に差しかかってみると、馬場さんの渋さや佇まいに魅了されるようになってきた。馬場チョップも16文キックも最高だよな。いまのレスラーには、『椰子の実割り』なんて技は決して使えないだろう」と述べています。

ジャイアント馬場の「椰子の実割り」

著者がなぜそんな心境になれたのかといえば、人生経験を積み50代になったことで、つまり「年齢」が「物語」を補完できるようになったからだと思うそうです。だからこそ、いまから新しことをはじめるよりは、すでに手にしているものをもういちど見直してみることって、意外と大切な気がするとして、著者は「『新しいなにか』を獲得する前に、もういちど『自分はなにを持っているのか?』という“人生の棚卸し作業”も、これからは大切になってくるんじゃないかな?」と述べるのでした。

「ズルしない、近道を歩かない」では、世の中のものごとや出来事がすべて、「まったく無駄のない効率的なもの」ばかりとなったら、著者は「それはそれで息苦しいとじゃない?」と問いかけます。そもそも「完全に無駄のないもの」「100パーセント効率的なもの」なんて、この世に存在するはずがないとして、「必ずといっていいほど、どこかで効率が悪かったり、ある程度の無駄な部分があったりするものだよ。たとえるなら、自動車ハンドルの“遊び”のようなものだよな。ハンドルの遊びだって、それがなかったらハンドルが固まっていて運転しにくいじゃない」と指摘します。著者から言わせると、「ファスト動画」だ、「タイパ」だっていうのはズルしている感覚だといいます。本来なら、避けてとおることができないものごとや出来事を効率よくスルーして、少しでも平坦な道を進もうとしているように見えるというのです。まったく同感です。

「金はきれいに使えば回ってくる」では、落語の芝浜』という名作を紹介します。腕は良いけれど、酒好きで怠け者の魚屋の勝五郎が、河岸に向かう途中に大金を拾います。で、彼は「もうこれで働かなくていいや」と大酒飲んで酔っ払って寝てしまいます。目が覚めたら女房が心配そうに「頼むから仕事に行っとくれ」と言うのです。大金を拾ったのは、夢の中の出来事だったのです。ろくに働きもせずに酔っ払ってそんな夢を見た自分が情けなくなって、その日から勝五郎は酒を断って真面目に働き出します。それから3年が経った大晦日の夜のこと。女房が「見てもらいたいものがあるの」と言い出して差し出したのは、あの日拾った大金でした……。著者は、「三遊亭圓朝がつくったといわれているこの作品は、かつては古今亭志ん朝師匠や談志師匠の十八番だったし、いまでは弟子の談春師匠も得意ネタにしている古典の名作落語だよ」と説明するのでした。

第3章「夫婦ってなんだか難しい」の「社会では自分勝手に、家庭ではカミさんファースト」では、夫人に逃げられたという著者は以下のように述べるのでした。

「家庭でも身勝手に、好き勝手にしたらダメだよ。じゃあ、家庭ではなにを最優先すべきなのか? 決まっているじゃない、それはカミさんだよ。『都民ファースト』よりも、まずは『カミさんファースト』じゃなきゃダメなんだ。カミさんが楽しく幸せそうにしている姿を見ることが、夫の幸せにもつながる。夫婦円満なら、子どもだって幸せになる。そして、幸せのスパイラルが生まれる。今回、カミさんが出て行ってから、そんなことを痛感している毎日だよ」

「50代は、夫婦にとって最高に幸せな時間」では、「50代なんて、夫婦にとっては最高にいい時期だよ。子育ても一段落して、ようやく自分たちだけの時間が持てるようになる。まだまだ身体も元気だし、ある程度の貯えがあれば、一緒に旅行したり、映画や芝居を観に行ったり、うまいものを食べに行ったりもできる」「人生は無限じゃない。限られた時間のなかで、人はめぐり合って、人生をともに過ごしていく。世界中に何十億人という人間がいるなかで、同じ時代を過ごし、縁あって所帯を持つことになるなんて、奇跡みたいなものじゃない。そんなかけがえのないパートナーと過ごす時間は、本来ならば1秒だって無駄にしちゃいけない。そんなあたりまえのことを、おれはすっかり忘れていた」と述べるのでした。

「『さみしさ』と並走して生きる」では、著者はいくつかの「さみしさ」を経験したことはあると告白します。金策に疲れ果てた父親が自ら命を絶ってしまったこと。それが、実の姉夫婦が金を無心していたことが原因だったこと。その後の遺産相続のトラブルによって、家族がバラバラになってしまったこと。浅草キッドが開店休業状態にあること。長年の相棒である水道橋博士と、生き方、考え方の面ですれ違いが生じてしまっていたこと。敬愛する殿とのあいだに距離ができてしまったこと……。著者は、「そして、今回のカミさんのこと。今回の一件に関しては、すべての責任がオレにあるのは間違いない。そしてさ、こんな毎日を過ごしているうちに想ったよ。『これからの人生はさみしさとともに生きていくんだろうな』って」と述べます。読んでいて辛くなる文章ですね。

しかし、著者は言うのです。「この際、みんなでさみしさを分かち合おうじゃないか」と。愚痴ってばかりの湿っぽい酒は好きじゃないけれど、たまには「さみしさ自慢」を肴に呑むのもいいかもしれないというのです。「オレのほうがさみしいよ……」「なにいってんだ、オレのほうがもっと悲惨だよ……」「バカヤロー! その程度でなにいってやがんだよ。オレなんかな……」どんどんエスカレートしていくうちに、だんだん自分の悩みがちっぽけなものに思えてきたり、「みんなさみしいなりに頑張っているんだな」って勇気をもらえたりすることもあるはずと述べるのでした。

第4章「新しい命と消えていく命とともに」の「覚悟をきめて『母の最期を看取る』」では、いくら高齢化社会で「人生100年時代」といっても、やっぱり80代を迎える頃には誰だってガタがくるし、いつどのタイミングで人生が終わるかもわからないといいます。前の晩までは元気だったのに、朝起きたらポックリいっていたなんてことも珍しくありません。そして、以前の若くて元気だった姿を記憶しているからこそ、親がだんだん弱っていく姿を見るのは誰だって辛いと指摘します。

そんな流れのなかで子どもができる唯一のことは、覚悟を決めて見守ることなのかもしれないとして、著者は「いつ“そのとき”が訪れてもいいように、愛情深く、感謝の心を忘れずに『親の最期を看取る』という覚悟を決めるしかない。そして、老いていく母親の姿をしっかりと見届けていくなかで、今度はオレ自身がどうやって老いていくか。どうやって死んでいくかということをじっくりと考える。それこそが、この本のテーマでもある『美しく枯れていく』ことに通じていくのだと思う」と述べています。

「町中華を喉に詰まらせて逝きたい」では、いざ自分の身に置き換えて考えてみると、著者はみんなから「アイツは最後までバカだったなあ」っていわれながら死にたいそうです。よく芸人が、「舞台の上で死にたい」と言いますが、著者は「いまのオレは浅草キッドとして舞台に立つことはできないから、現実的には舞台上で死ぬことはできないだろう。そうなると、もっとも理想的なのは『町中華で飲ろうぜ』のロケ中に、肉団子かなんかを喉に詰まらせて、そのままポックリというのがいいのかもしれない。葬式では、『ガッついて食べるからだよ』とか、『アイツは死んでも箸を離さなかったらしいぞ!』とかいわれながら死んでいくのも、どこかオレらしい気がする」と述べるのでした。

第5章「『人生』のこと、考えてみよっか」の「銭湯で見た『じいさんのキンタマ袋』は縄文杉だった」では、著者が銭湯で入浴しているときに眼前で目撃したという老人の睾丸について言及します。著者は、「無意識のうちにオレは、じいさんのキンタマ袋と、屋久島の縄文杉を重ね合わせていた。厳しく長い風雪に耐えて、ようやく完成したいま現在の姿。それが、あのじいさんのキンタマ袋であり、屋久島の縄文杉だと思えた。キンタマ袋のシワの1つひとつと、縄文杉の年輪の一本一本が完全に一致したよな。肩肘張った力みなんてまるでない、完全なる自然体――。それは、実に神々しく、味のある佇まいだったし、これこそ『美しい枯れ方』の手本だとひとりで唸るしかなかった」と述べています。このくだりは、本書の中で一番好きな文章です。本当に素晴らしい!

老人の睾丸の美しさに唸った著者は、「いまのオレのキンタマ袋には、あのじいさんのような味わい深さはない。つまり、それが意味するのは、人生の修行が足りないってことだろう。いつか、あんな味わいのあるキンタマ袋を手に入れたいものだよな。そりゃそうだよ、だってオレの名前は「玉袋筋太郎」だよ? キンタマをブラブラ揺らして、筋だって一本一本しっかり刻んでいきたい。そしていつの日か、銭湯にきている若造に、すごい“完成形”を見せつけてやりたい。いやいや、これはふざけているわけじゃないよ。大真面目にオレはそう考えている」と述べます。

「50代からの人生は『身勝手に生きない』」では、昭和の時代には、「偏屈ジジイ」とか、「頑固親父」がたくさんいたと述懐します。それらは煙たい存在ではありましたが、それはそれでためになることもありましたし、懐かしい思い出もたくさんあるといいます。だけど、いま現在はどうか? 著者は、「いわゆる『老害』と呼ばれるおっさんたちを見ていると、あまりにも身勝手過ぎて『ああはなりたくねぇ』と感じることが多いよな。そこでオレも考えたよ。『これからは、身勝手に生きるべきか、それともおとなしく謙虚に生きるべきか?』って。そこでようやく、『芸人としてはもう少し身勝手に、一社会人としては謙虚に』という結論を得た」と述べています。

「孤独から生まれるさみしさは、自分の影」では、50代も後半になると、ふたつの考え方があるといいます。ひとつは、「いつまでも好奇心を失うことなく、貪欲に新しいことをはじめよう」という考え方。そしてもうひとつは、「無理して新しいことをはじめるのではなく、いままで慣れ親しんだものを深めていこう」という考え方です。著者は、「アントニオ猪木の試合なんか、これからは擦り切れるほど見返すことになるよ。『燃える闘魂』は永久に不滅だし、猪木イズムは永遠だからさ。そう考えると、年を重ねることが怖くなくなるし、不安もなくなってくる。『老後』というにはまだまだ早いかもしれないけれど、これからの人生がますます楽しくなってくる気がしてこないかい?」と問いかけます。

「あえてゴールは意識しない」では、仕事でいえば、サラリーマンには「定年」という明確なゴールがあるといいます。一方、著者のような芸人の場合は、人気があるかどうか、仕事があるかどうかはともかく、自分から「引退する」といわない限りは、まったく仕事がなくても、アルバイトで生計を立てていようとも、いつまでも芸人でい続けることができるとして、著者は「一方、人生においては、サラリーマンも芸人も関係なく、誰にだって『死』というゴールがやってくる。だからこそ、『常にゴールを意識して行動しろ』という考えが一般的なのも、よく理解している。だけどオレの場合は、『あえてゴールは意識しない』という考えを持っている」と述べています。

「スナックは、生きた勉強ができる絶好の学び舎」では、社団法人「全日本スナック連盟」を立ち上げ、自ら会長を務めた著者が「50代以降の人が抱える悩みなんて、ほとんどスナックが解決してくれる」として、以下の「スナック心得10ヶ条」を紹介します。

(1)威張っている人は嫌われる!

(2)ママのジャッジは絶対!

(3)カラオケ独占禁止法!

(4)人の歌には拍手をしよう!

(5)街のキャッチの言葉は100%嘘なので信じない!

(6)お店の値段交渉をママとやってみよう!

(7)トイレはキレイに使おう

(8)政治や宗教の話題は無しにしましょう。

(9)ママやアルバイトレディにしつこくするのはやめよう。

(10)綺麗な会計をしよう。

この「スナック心得10ヶ条は、単に「スナックのマナー」であるだけではなく、「50代以上の大人のたしなみ」として、あらゆることに応用できる教えだといいます。著者は、「定年後を見据えて大学で学び直すのもいいし、第二の人生に備えて資格を取るのもいい。だけど、そんなに堅苦しくなくても、近所のスナックに飛び込んでみるだけで、いろいろなことが学べるはずだよ。これからの残りの人生を歩んでいくうえで、生きた勉強ができる絶好の学び舎――それが、スナックなんだ」と述べます。まったく同感ですが、行きつけのスナックはすべてコロナ禍で閉店してしまったわたしは、どうすればいいのでしょうか?

「友人・知人関係は少数精鋭が理想的」では、「いざ仕事を離れて、プライベートで心おきなく過ごせる友人、親友というのは、実際のところどれくらい必要だろう?」と問いかけます。著者の場合は、「友人なんか少なくてもいい」というのが本音だといいます。プライベートでは、「友人の数」よりも「友人の質」が大切になります。著者は、「いい年して、『オレには100人の友人がいる』なんて豪語しているやつがいたら、かえって怪しいよ。そんなやつオレは信用できない。むかしのCMの歌詞じゃないけどさ、『友だち100人できるかな?』なんて望んでいるのは、小学校入学前の幼稚園児くらいなものだよ」と述べるのでした。まったく、その通りですね。本書で、著者が述べたことのすべてに共感あるいは同意したわけではありません。また、わたしは現在61歳で、著者が「50代を生きるって、とても大変で、難しい」という段階はすでに通り過ぎました。それでも、さまざまな苦労の末に飲むビールや町中華の旨さを嚙みしめている著者の表情を見ると、「なんだかんだ言っても、この人は人生の達人だな」と思えるのでした。