- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2386 プロレス・格闘技・武道 『『プロレススーパースター列伝』秘録』 原田久仁信著(文藝春秋)

2025.03.28

『『プロレススーパースター列伝』秘録』原田久仁信著(文藝春秋)を読みました。梶原一騎原作の人気プロレス漫画の作画を担当した漫画家による回想の書です。なつかしき昭和プロレスの香りがプンプン匂ってきます!

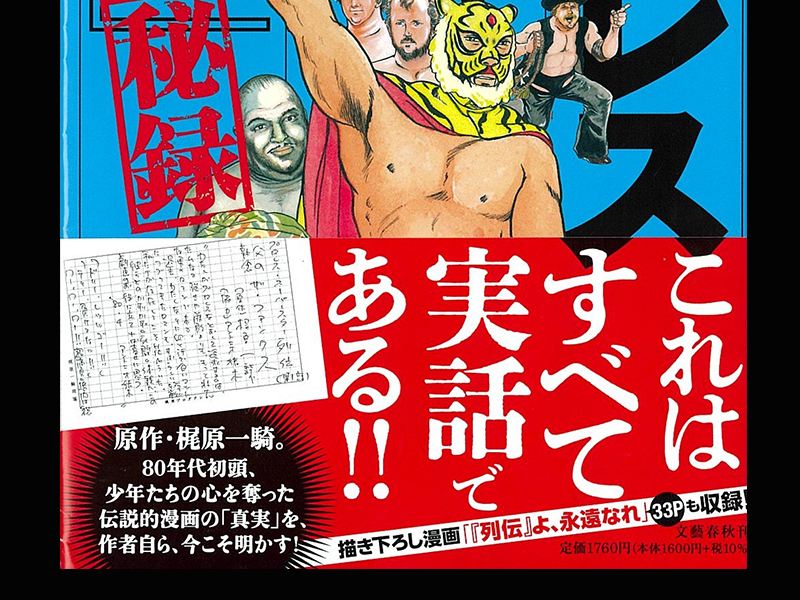

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には初代タイガーマスクを中心に、アンドレ・ザ・ジャイアント、スタン・ハンセン、ザ・ファンクス、アブドーラ・ザ・ブッチャー、タイガー・ジェット・シンの(著者直筆の)イラストが描かれています。帯には「これはすべて実話である!!」と大書され、「原作・梶原一騎。80年代諸島、少年たちの心を奪った伝説的漫画の『真実』を、作者自ら、今こそ明かす!」の一文とともに梶原一騎による生原稿の写真が使われています。さらに「描き下ろし漫画『『列伝よ、永遠なれ』33Pも収録!』とあります。

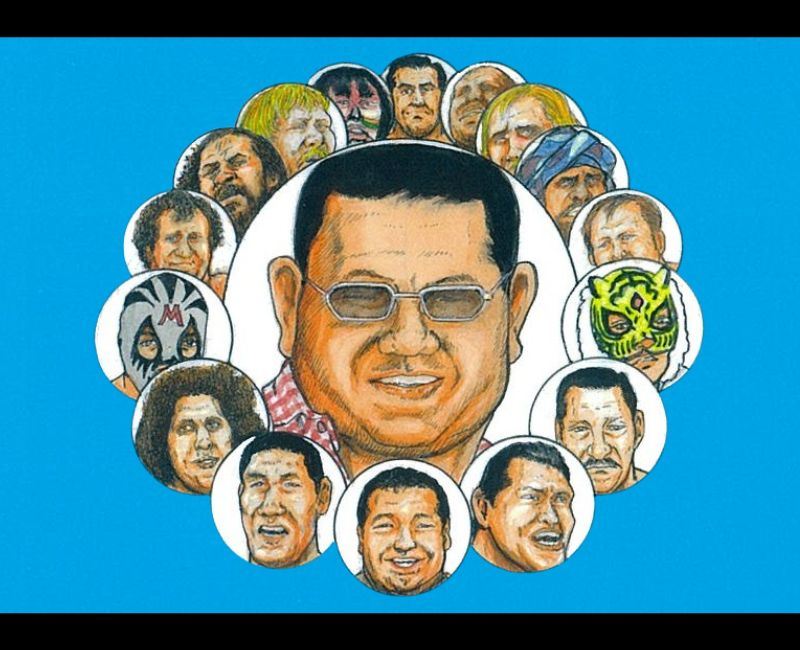

カバー裏表紙のイラスト

カバー裏表紙のイラスト

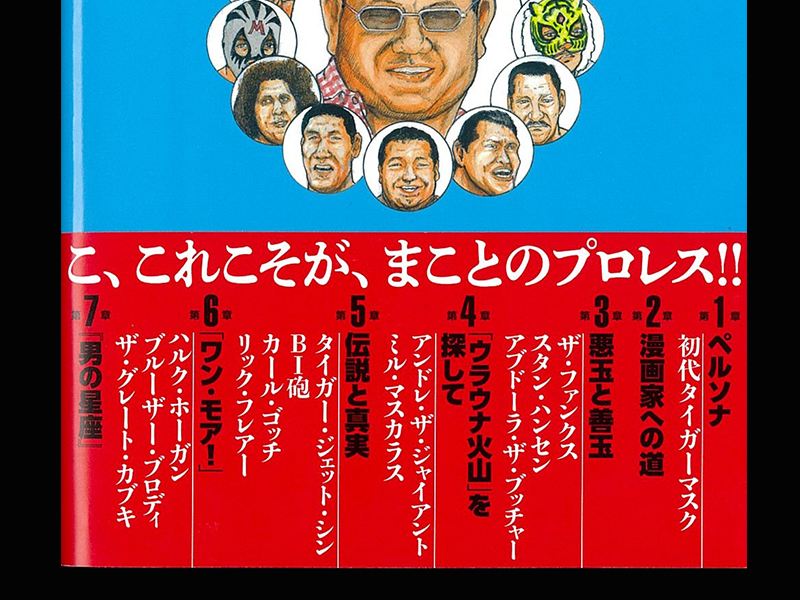

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー裏表紙には、梶原一騎を中心に上から時計回りで、ルー・テーズ、アブドーラ・ザ・ブッチャー、ハルク・ホーガン、タイガー・ジェット・シン、ドリー・ファンク・ジュニア、初代タイガーマスク、カール・ゴッチ、アントニオ猪木、力道山、ジャイアント馬場、アンドレ・ザ・ジャイアント、ミル・マスカラス、テリー・ファンク、ブルーザー・ブロディ、スタン・ハンセン、ザ・グレート・カブキの(著者直筆の)顔のイラストが描かれています。帯の裏には「こ、これこそが、まことのプロレス!!」と書かれ、本書の内容が紹介されています。

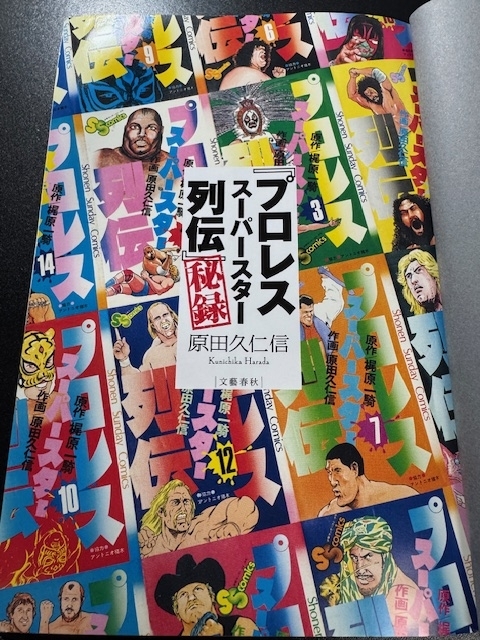

本書の本文扉

本書の本文扉

本書の「目次」は、以下の通りです。

「プロローグ」

第1章 ペルソナ

初代タイガーマスク

第2章 漫画家への道

第3章 悪玉と善玉

ザ・ファンクス

スタン・ハンセン

アブドーラ・ザ・ブッチャー

第4章 「ウラウナ火山」を探して

アンドレ・ザ・ジャイアント

ミル・マスカラス

第5章 伝説と真実

タイガー・ジェット・シン

BI砲

カール・ゴッチ

リック・フレアー

第6章 「ワン・モア!」

ハルク・ホーガン

ブルーザー・ブロディ

ザ・グレート・カブキ

第7章 『男の星座』

描き下ろし漫画

「『列伝』よ、永遠なれ」

「エピローグ」

「プロローグ」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「漫画原作者の梶原一騎先生が世を去って、はや40年近い月日が経とうとしている。僕の代表作である『プロレススーパースター列伝』が『週刊少年サンデー』(小学館)に連載されたのは、1980年から83年にかけてのことだった。昭和のプロレス黄金時代と少年漫画誌の最盛期がちょうど重なり合ったこの数年間に、梶原先生とのタッグで作品を生み出せたことは、僕の漫画家人生における最大の幸運だった。その運命の巡り合わせにはいまも感謝している。ファンタジーと実話の融合が魅力のひとつだった『列伝』は、時代の産物だった。真剣勝負で「物語の創出」に取り組んでいた梶原先生の姿に触発され、作画担当だった僕も、原作者のイメージを理想の形に具現化すべく、ペンを握った。リングの中の現実が、ときに幻想を追い越すほどの熱い時代だった」

第1章「ペルソナ〈初代タイガーマスク〉」の「読者の人気投票で3位に」では、初代タイガーマスクが新日本プロレスのリングに登場したのは1981年4月23日であることが紹介されます。蔵前国技館におけるデビュー戦(対ダイナマイト・キッド)はプロレス界の伝説となっており、著者も梶原一騎に誘われ、会場に足を運んだそうです。実際にタイガーマスク編の連載が始まったのはデビュー翌年の1982年初頭で、27話(コミックスでは3巻分)のストーリーとなりました。これは、作品に登場した選手のなかでも最大の長編です。

あるとき、著者は、当時の「少年サンデー」の田中一喜編集長だったから「原田君、3位になったよ」と言われたそうです。読者アンケートで、全作品中3位になったというのです。このとき、著者はかなり驚きました。当時の「サンデー」は、あだち充先生の『タッチ』、高橋留美子先生の『うる星やつら』が不動の2トップ。もちろんその他にも強力な連載陣が揃っているなかで、王道のラブコメの対極を行く、女の子の一切出ない『列伝』が3位に食い込むなど、あり得ない話だったからです。

第5章「伝説と真実〈タイガー・ジェット・シン BI砲 カール・ゴッチ リック・フレアー〉」の「蔵前国技館の控室で『金縛り』」では、『列伝』の連載中、著者はアントニオ猪木と話す機会はなかったことが明かされます。しかし一度だけ、蔵前国技館の試合を観戦したとき、関係者が「今日は控室に入れますよ」と僕に声をかけてくれたことがあるそうです。その言葉に甘えて試合後、許可された人間しか入ることのできない選手控室を軽い気持ちで覗きに行きました。

すると、大勢のプロレス記者に囲まれ、まさにいま試合を終えたばかりの猪木がイスに座って何やら質問を受けているところでした。次の瞬間、著者は「金縛り」にあったように動けなくなったそうです。著者は、「猪木の視線が記者の人垣を突き抜け、僕の目をガッチリと捉えている。猛獣が小動物を狙うかのような鋭い目線に、僕は目をそらすことさえできず、異様なロックオンは5秒、いや10秒は続いたような気がする。あまりにも長い凝視の後、猪木は顔の向きを変え、記者の質問に小さな声で答えていた」と述べます。

当時の漫画家は誌面に顔写真が掲載されることもなく、スーパースターの猪木が著者のことを知っているはずはなかったとして、著者は「おそらく、見かけない若造が控室に入ってきたので、一瞬で異変を察知し警戒したのだろう。まるで、その場にいたすべての人間が止まって見えるような猪木の恐ろしい『眼力』に触れ、僕はすべてを飲み込む猪木のキラーな一面を再認識した。たった一度の『猪木体験』だったが、僕にとって忘れることのできない強烈な記憶である」と述べるのでした。

「『4の字固めは短足ほど有利』の説得力」では、アウトロー気質で、体制的な思想には相容れないイメージのあった梶原一騎について、「その実、伝統的、保守的な価値観は強く持ち合わせており、それは『巨人の星』や『愛と誠』といった代表作にも色濃く反映されている。それはプロレス界においても同様で、ハーリー・レイスやジャック・ブリスコといった、人気面ではいまひとつだった歴代NWA王者を、梶原先生は日本人選手の上位に置いていた。『プロレスと言えばNWA』という図式を信じていたのである。フレアー編は、梶原先生の『NWAこそ総本山』という持論から生まれたと思うのだが、実際のフレアーが『強さ』を売りにする選手ではなかっただけに、作品の随所で梶原先生の『格上げ』アシストを受けていたような気がする」と述べます。

第7章「『男の星座』」の「最後に届いた『血染めの原稿』」では、『列伝』は時代のなかで生かされた奇跡の作品だったとして、著者は「プロレスがもっとも輝いた80年代、この漫画を読んでくれた少年ファンはいわば『時代の目撃者』である。梶原先生の才能と、すべてを許容したプロレスの包容力、そしてときに厳しく作品の仕上がりをチェックする数百万人の読者が、三位一体となって『列伝』を創り出した。僕はただ、この作品に関わることができた幸運に感謝を捧げるしかない」と述べるのでした。

「エピローグ」の「『まことのプロレス』を胸に」では、さまざまな格闘技に精通し、自身も空手と柔道の有段者だった梶原一騎は生涯、「誰がいちばん強いか」という議論を好んだことが明かされます。もちろん前提条件は「ケンカ」、つまり何でもありのルールで戦った場合の「最強論」である。晩年の梶原は、ジャンボ鶴田を推していたといいます。それはプロレス界最強にとどまらず、「鶴田どんな格闘家にも勝つ」という趣旨でした。馬場と並び立っても小さく見えない鶴田がもし本気を出したら、猪木どころか千代の富士も山下泰裕も吹っ飛ばすと予想していたようですが、こればかりは永遠に答えは分かりません。ただ、ひとつ言えることがあるとして、著者は「プロレスが『最強』かどうかは置くとしても、『最強のジャンル』のひとつであることは間違いない。相撲、柔道、空手、ボクシング、総合格闘技――世にさまざまなジャンルの格闘技はあれど、戦後日本においてプロレスほど長期にわたり一定の大衆人気を保持してきたジャンルは他にないだろう」と述べています。

世間の偏見と闘いながらも根強い大衆人気を誇り、時代を映す鏡であり続けたプロレスは、異端を貫いた梶原の作風にとりわけなじむジャンルであり、善と悪の双方を輝かせることのできる最高のモチーフだったとして、著者は「勝者よりも、敗者にこそドラマは宿るというメッセージは、プロレスという触媒によってより大きな広がりを持つことができる。『列伝』の馬場・猪木編に、こんなシーンがある。力道山の度重なる暴力と差別待遇に失望した猪木は、プロレスとの決別を誓う。ところが見納めのつもりで観戦したカール・ゴッチと「密林男」グレート・アントニオのシュートな試合に感動し、心のなかでこう叫ぶのだ。〈こ、これこそが、まことのプロレス!!〉」と述べるのでした。梶原一騎も、ジャイアント馬場も、ジャンボ鶴田も、アントニオ猪木もすでに亡くなりましたが、本書を読んで昭和プロレスが与えてくれたロマンが蘇りました。