- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.04.08

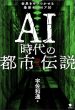

『AI時代の都市伝説』宇佐和通著(笠間書院)を読みました。「世界をザワつかせる最新ネットロア50」というサブタイトルがついています。著者は1962年、東京都生まれ。東京国際大学卒業後、南オレゴン大学にてビジネスコース修了。商社、通信社勤務を経て、翻訳家・ノンフィクション作家に転身。著書に『あなたの隣の怖い噂』(学研)、『THE 都市伝説』(新紀元社)、『都市伝説の真実』、『都市伝説の正体』(ともに祥伝社)など。

本書の帯

本書の帯

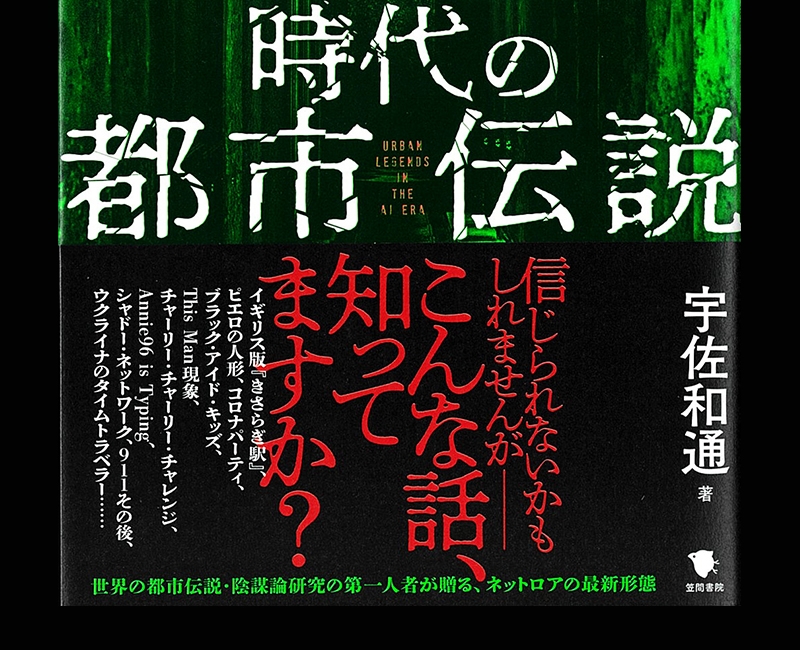

本書の帯には「信じられないかもしれませんが――こんな話、知っていますか?」と大書され、「イギリス版『きさらぎ駅』、ピエロの人形、コロナパーティ、ブラック・アイド・キッズ、This Man現象、チャーリー・チャーリー・チャレンジ、Annie96 is Typing、シャドー・ネットワーク、911その後、ウクライナのタイムトラベラー……世界の都市伝説・陰謀論研究の第一人者が贈る、ネットロアの最新形態」と書かれています。帯の裏には、「AI時代のネットロアは、確実に進化の速度を上げている――」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

CH1 最新ネットロアの章

CH2 ベビーシッター・ロアの章

CH3 メディカルロアの章

CH4 キャラ系ロアの章

CH5 ダークなロアの章

CH6 ゲームロアの章

CH7 不条理なネットアロアの章

CH8 陰謀論系ロアの章

CH9 進化し続けるネットロアの章

CH10 古くて新しいネットロアの章

「あとがき」

「参考文献」

アマゾンより

アマゾンより

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「『友だちの友だちが体験した奇妙な出来事』として語られる『都市伝説』。アーバン・フォークロアあるいはアーバン・レジェンドの訳語として登場した都市伝説は、ネット上でやりとりされるという特徴を盛り込んで、『ネットロア(net(インターネット)+folklore(民間伝承))』という新しい呼び名を得ることになった。本書は、長年にわたり都市伝説・陰謀論を収集、研究する著者が、AI時代を迎えた現在、書き込みのみならず、画像や映像にまで広がる世界のネットロアの最新情報を、ジャンル別に分類し解説。日常の常識を破壊し、奇妙な世界の一端を垣間見させる一冊」

「まえがき」の冒頭を、著者はこう書きだします。

「都市伝説という言葉は、英語のアーバン・フォークロアあるいはアーバン・レジェンドの訳語として登場した。そもそもの定義は、以下のようなものだった――友だちの友だちという、比較的近い関係にあると思われる人間が体験したという奇妙な出来事に関する起承転結が見事に流れる話。昔から語られている話も多く、モチーフそのものが100年くらい変わらないものもある。ただし、拡散や流布の方法は口伝からメール、そしてSNSへの書き込みというように変わってきており、その都度拡散の範囲を広げ、スピードを上げてきた」

奇妙な噂は、「都市伝説」「アーバン・フォークロア」「アーバン・レジェンド」というこれまで使われてきたボキャブラリーのすべてのニュアンスを含め、さらにネット上でやりとりされるという最大の特徴を盛り込んで「ネットロア」という新しい呼び名を得ることになったといいます。ウィンドウズ95が普及した1995年を機に、都市伝説とかアーバン・フォークロアと呼ばれていた奇妙な噂の拡散の主な方法が口伝からメール/掲示板へと変化しました。著者は、この変化がネットロア誕生の直接的なきっかけになったと思っているそうです。

CH2「ベビーシッター・ロアの章」の「ピエロの人形:等身大の人形の正体とは」では、1992年、インディアナ州のノーブルヒルズという町で、誰もが知っているあのハンバーガーチェーンのマスコットそっくりのコスチュームに身を包んだ男が6歳の女の子に馬乗りになって襲うという事件が起きたことが紹介されます。著者は、「ピエロの陽気さに隠された狂気のようなものが端的に表れた光景を目の当たりにした人たちに刷り込まれただろうイメージの強烈さは、想像に難くない」と述べています。

CH4「キャラ系ロアの章」の「クリーピー・クラウン現象:本当は怖いピエロの話」では、ピエロが与える元型的な恐怖について、犯罪心理学分野における興味深い考察が紹介されます。それは、キラー・クラウン(殺人ピエロ)と呼ばれたアメリカの連続殺人鬼で、1994年に死刑に処されたジョン・ウェィン・ゲイシーに関するものです。イリノイ州シカゴで建設会社を経営し、地元の名士として知られていたゲイシーは、子どもたちを楽しませるために誕生日のパーティーなどでピエロに扮することが多かったのですが、その裏でボーイスカウトを通して知り合った少年たちに次々に性的暴行を加え、殺害していたのです。1972年から1978年にかけ、33人もの人命を奪ったことが明らかになっています。著者は、「救いようがないほどダークなピエロのイメージは、ジョン・ウェィン・ゲイシーが本当の源泉である」と述べています。

「ナイトクローラー:地域限定型未確認生物」では、2007年にカリフォルニア州フレズノの住宅街に設置された監視カメラに奇妙なものが映ったことが紹介されます。夜中の道路を、白いズボンのような形のものが左右の脚の部分を交互に動かしながら前に進んでいました。著者は、「日本でも学校の怪談系の『くねくね』という話があるが、“くねくね”が実在するならこんな外見だろうか」と述べます。映像に映った奇妙なものにはナイトクローラー(夜に這うもの)というニックネームが付けられ、それに撮影場所の地名が付けられて、ネット上では一般的に“フレズノ・ナイトクローラー”と呼ばれるようになりました。

CH5「ダークロアの章」の「This Man現象:世界中の人たちの夢の中に現れる男」では、一条真也の映画館「THIS MAN」で紹介した都市伝説が取り上げられます。「This Man」とは大人数の夢の中に繰り返し現れる、見知らぬ男性のことです。大きな目に太い眉毛、やや禿げ上がった頭で薄ら笑いを浮かべています。竹書房怪談文庫の「怪談News」の「This Manの都市伝説〜夢の中に現れる不気味な男の正体と真相」によれば、「This Man」は、「Ever Dreamed This Man?」というサイトから、インターネットを介して世界中に爆発的に広まったそうです。最初は精神病院に通うとある女性患者の夢に現れます。次第に他の人からも夢に現れたとの目撃証言が多発。「この男」という意味で「This Man」と名づけられたその男性は、世界中で目撃証言を増やし続け、一大都市伝説となりました。

This Man 現象はネットロアとして拡散し、さまざまな解釈が加えられるようになりました。心理学者や精神分析医はユングの理論を持ち出し、この男性の存在は集合的無意識の領域に属するもので、感情の発達や劇的な出来事、大小のストレスを感じたときに、普段は深層心理に埋没している元型的キャラクターとして現れるという説もあったといいます。ユング理論による解釈の対極に位置するのが、「ドリームサーファー理論」です。この男は実在し、しかも他人の夢に入り込む特殊能力を具えている。実生活では素顔を隠しながら、巨大企業が立案・実行している向精神プログラムの手先として働いているというのです。夢から夢へと渡り歩くことから、ドリームサーファーと呼ばれています。

こうした状況の中、thisman.orgの作成者であるアンドレア・ナテッラに注目が集まるようになります。そしてほどなく、ナテッラがイタリアの社会学者である事実が明らかにされた。それだけではない。大がかりなしかけのデマを企画して展開する手法を得意とする広告代理店をしていることがわかってしまったのです。結局、This Man 現象はサイトの立ち上げ当時制作中だった映画のマーケティング戦略であることが判明しました。広告事業を行っていたアンドレア・ナテッラは、SNSなどのネット上の口コミを利用して拡散させる「バイラルマーケティング」を行っていました。その一環で「This Man」のサイトを制作したというのです。

「ザ・バックルームズ:ネット上の無限空間」では、2019年5月に4chanのとあるユーザーが「不快なだけの不穏な画像」を投稿するよう呼びかけたことが紹介されます。これに応えて、ぼうっとした感じの黄色い光を投げかける蛍光灯と黄色い壁に囲まれた無機質なオフィスの画像が寄せられました。やがてこの画像に「バックルーム」という名前が付けられ、6億平方マイルという広大なスペースにわたって広がっているという説明文が書きこまれたのです。著者は、「やがて多くのユーザーが、この画像を見て思い起こすことができるさまざまな物語を書きこむようになった。こうして具体的なコンセプトが固まりはじめ、それに多くのユーザーたちが作成した画像や映像、ゲームの要素などを盛り込み、ザ・バックルーム・カルチャーが形成されていった」と書いています。

「ザ・バックルームズ」は、スレンダーマンをはじめとする数多くのネットロアのコンセプトを活かし、自分なりにアレンジして盛り込んでいくことができる仮想空間といえます。「ザ・バックルームズ」に関しては、かつて行われていた怪談大会が、時間と空間そして方法は変わったものの、本質の部分でまったく同じことが行われているような気がしてならないという著者は、「参加人数が莫大であり、話し方とか声色でしか表現できなかった怖さを可視化する道具が大きく進化しただけだ。そう考えると、アーバン・フォークロアとネットロアを厳密に区別することの意味もあやふやになってしまいそうな気がする。メタバースをはじめとする仮想空間テクノロジーの進化を思うと、仮想空間の中で集まって怖い話をするイベントが普通になる、そう遠くない未来が容易に想像できてしまうのだ」と述べます。

「スナッフ・フィルム:殺人ライブビデオは実在する?」では、ネットロアの概念さえ生まれていなかった1976年に「スナッフ」という映画が公開されたことが紹介されます。アメリカとアルゼンチンという変わった組み合わせの合作で、公開前のプロモーションの時点から「本物の殺人を記録した映像」というニュアンスが強く盛り込まれていました。後になって「本物の殺人」という部分は誇張であることが明らかになったのですが、オフィシャルなチャンネルを通して伝えられた事実よりも、アーバン・フォークロアとして拡散した話の勢いのほうが勝ってしまい、「スナッフ」といえば殺人実写映画であるという図式が確立してしまいました。しかもこのイメージは、ネットロア全盛の現代でも壊れることなく残っているといいます。1962年生まれの映画少年だった著者は、公開当時の状況をよく覚えているそうです。1963年生まれのわたしも記憶しています。

ジャーナリストや法執行機関、そして一部の有識者によって何回にもわたって行われている調査の過程で、これまでに殺人ライブビデオの本物が制作され配布された事実を信頼できる証拠は、事実上見つかっていないといいます。著者は、「実例として主張されている事件のほとんどは商業的配布を目的とせずにビデオで撮影された架空の作品、実際にあった事件のデマ、誤解または虚偽であることが明らかになっている。もうひとつ挙げておきたい要素がある。ネット上では、スナッフ・フィルムのコンセプトが今話題になっているフェイク・ドキュメンタリーあるいはモキュメンタリーと呼ばれる手法の映像作品の発火点となったのではないかという意見も目立っている。今となってはクラシックな趣がある1999年公開の『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』はこのジャンルのホラー映画の名作として記憶されている」と述べています。

CH6「ゲームロアの章」の「チャーリー・チャーリー・チャレンジ:デジタルこっくりさんがもたらす恐怖」では、日本人なら、大流行した昭和世代の人たちはもちろん、ほとんどの人が知っている「こっくりさん」が取り上げられます。よく似たものとして欧米では「ウイジャ・ボード」がありますが、著者が紹介するのはこっくりさんやウイジャ・ボードのネット由来版ともいえる「チャーリー・チャーリー・チャレンジ」というゲームのネットロアです。“デジタル降霊会”という呼び方もよく目にします。2015年頃から行われるようになったゲームで、直接ダウンロードするのではなく、ネットで遊び方を見ながら進めていきます。SNS経由で急速に拡散し、ティーンエイジャーのユーザーから熱烈な支持を受けて、さまざまなサイドストーリーがネットロア化しました。

チャーリー・チャーリー・チャレンジは、基本的にはきわめて単純な占いゲームです。チャーリーという名前の超自然的存在――精霊あるいは霊体――とコミュニケーションをとりながら進められます。媒体となるウイジャ・ボード的な道具もシンプルです。著者は、「アーバン・フォークロアやネットロアは、現代神話と形容されることが多い。新時代の神話が紡がれる主な場はソーシャルメディアというデジタル由来のスペースであり、そういうスペースで超自然的な内容の話が生み出されるという事実も興味深い。『チャーリー・チャーリー・チャレンジ』の本質は、日本の昭和時代の小学生たちが放課後の教室で行っていたように、シンプルで無害なゲームだったはずだが、このゲームに副次的かつ意図的な情報がデジタル由来のスペースで生まれ、拡散した」と述べています。

CH8「陰謀論系ロアの章」の「人類はシミュレーション世界に生きている:バーチャルこそがリアルな時代の到来」では、仮想現実を意味する言葉として、最近は“バーチャル・リアリティ”ではなく、“SR=シミュレ―テッド・リアリティ”が使われていることが紹介されます。どちらであれ、このままの速度で進化が続いていけば、遅かれ早かれ、人間はコンピューターが創り出したシミュレーションを現実と思い込んでしまうかもしれないとして、著者はSF映画「マトリックス」シリーズに登場する仮想空間に生きる主人公のネオが事実を知って愕然とした瞬間は、いつでも誰にでも訪れる可能性があるといいます。

イーロン・マスク氏が共同創業したニューラリンクという会社は脳とコンピューターをつなぐ「ブレイン・コンピューター・インターフェイス」というテクノロジーに特化しており、技術的には思考や記憶、感情までクラウドにアップロードすることも可能なところまで来ているといいます。マスク氏は、かつて「今の人類がコンピューター・シミュレーションの中で生きている可能性はきわめて高いと言わざるを得ない」と語りました。シミュレ―テッド・リアリティ理論研究の最先端にいるノースカロライナ大学のジュリアン・キースとカリー・グイン両教授は、「大規模なシステムには誤作動や不具合がつきものだ。初めて稼働してからプログラム通りに動き続けるシステムなど存在しないだろう。われわれがコンピューター・シミュレーションの中で生きている可能性を示す現象として、デジャヴや心霊現象、超能力、そして偶然という言葉で形容される出来事が挙げられるかもしれない」と語っています。

「プロジェクト・ブルービーム:最新テクノロジーを使った全人類洗脳計画」では、著者は、「イエス・キリストや預言者ムハンマドが人々の前に姿を現わし、『私の考え方は間違っていた』などと語りかけたらどうなるだろうか」と、読者に問いかけます。それから、「聖人たちが目の前で真実を語り、自分たちに代わる真のスピリチュアル・リーダーを紹介する。現時点で語られている話では、それがグレイ型エイリアンやレプタリアン(爬虫類型エイリアン)であるといわれている。聖人の姿もエイリアンの姿も、精巧に作られた立体ホログラム映像なのだ。そしてこの立体ホログラム映像を実現するのがブルービームと呼ばれるテクノロジーであり、開発の中核を担っているのがNASAであるという」と述べるのでした。

CH10「古くて新しいネットロアの章」の「ファントムタイム仮説:人類が知っている歴史は真実ではない」では、ファントムタイム仮説が紹介されます。これは、1990年代初頭にヘリベルト・イリグによって初めて提案された歴史的陰謀論です。イリグによると、中世初期(西暦約614年から911年)は存在せず、暦は人為的に297年も早送りされました。彼の説によれば、768年~814年にフランク王国を統治していたカール大帝は存在せず、架空の人物だったといいます。仮説が及ぶ範囲はもちろんフランク王国だけではありません。中世初期に残されたすべての歴史的記録および出来事は日付が間違っているか、捏造されているということになるのです。

「『ザ・シンプソンズ』の予言:当たり前すぎているエピソードが多すぎる!」では、マット・グレイニング作の大ヒットTVアニメシリーズの「ザ・シンプソンズ」が2024年に放送開始35年目に突入したことが紹介されます。シンプソン一家をモチーフにしてアメリカのごく一般的な中流家庭のライフスタイルを紹介し、ものの見方考え方を掘り下げ、独自のカルチャーに対する皮肉なユーモアで笑いを誘う内容ですが、著者は「長い間放送が続いている理由は、優れたストーリーだけではない。これまでいくつも予言的な内容を盛り込んだエピソードがあり、的中したものもかなり多いのだ」と述べます。

たとえば、「ドナルド・トランプ大統領」「コロナウィルス」「アメリカ同時多発テロ」「2016年度ノーベル経済学賞受賞者」「エボラ熱」「スマートウォッチ」「フェイスタイム」「ヒッグス粒子」「NSAの国民監視体制」「カーリング男子アメリカ代表チームの金メダル獲得」などに関する予言を的中されているというのです。わたしは「ザ・シンプソンズ」を一度も観たことがありませんが、もし本当に予言が的中しているとしたら、すごいですね。ただ、なんとなく、アメリカ人がこの番組に無意識を反映させているような気がしますが……。本書を読んで、ネットロアについての基本知識を得ることができました。このような都市伝説が広まるなんて、人間とは面白い生き物ですね。