- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.07.31

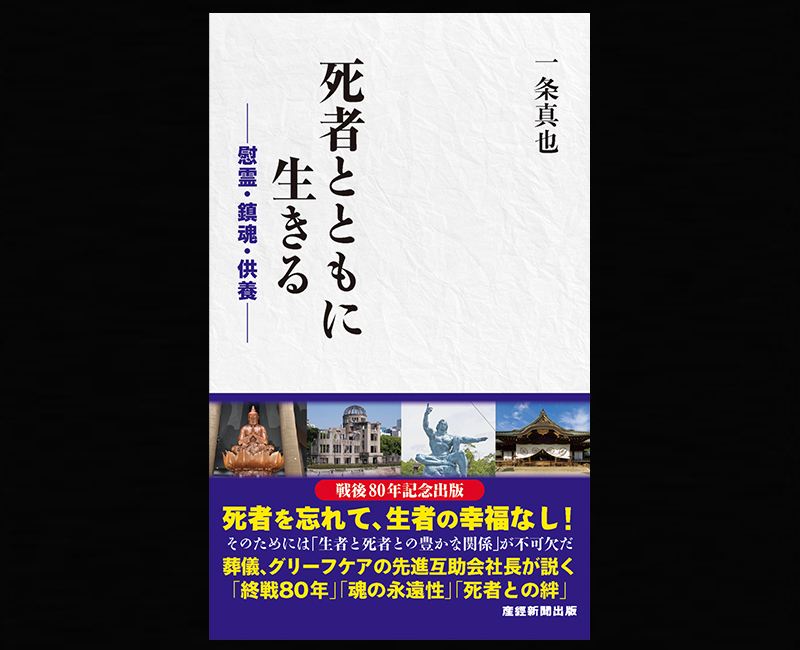

123冊目の一条本となる『死者とともに生きる』(産経新聞出版)の見本が出ました。「慰霊・鎮魂・供養」のサブタイトルがついており、戦後80年記念出版です。

『死者とともに生きる』(産経新聞出版)

『死者とともに生きる』(産経新聞出版)

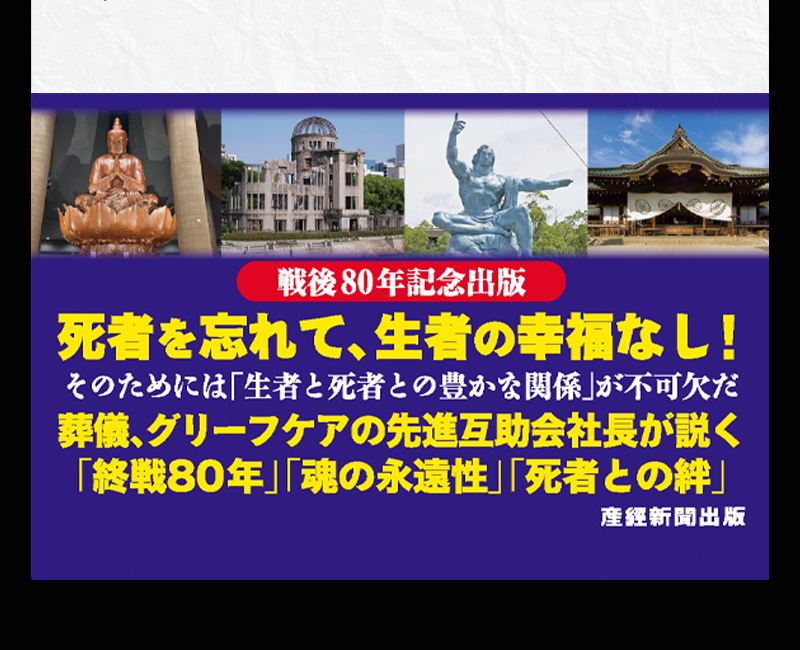

本書の帯

本書の帯

帯には、沖縄の平和祈念像、広島の原爆ドーム、長崎の平和の像、そして東京の靖国神社の写真が並んでおり、「戦後80年記念出版」「死者を忘れて、生者の幸福なし!」「そのためには『生者と死者との豊かな関係』が不可欠だ」「葬儀、グリーフケアの先進互助会社長が説く『終戦80年』『魂の永遠性』『死者との絆』」とあります。

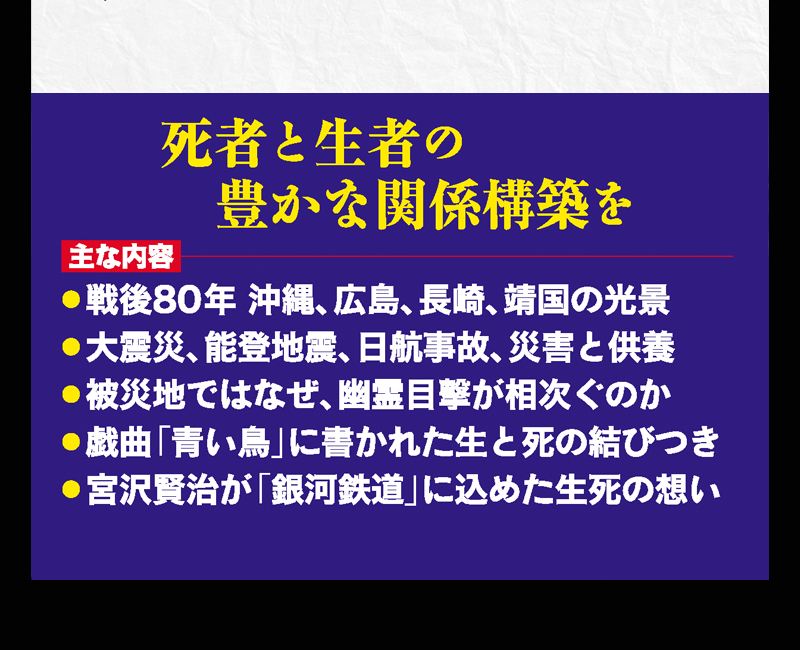

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「死者と生者の豊かな関係構築を」と大書され、「主な内容」として、以下のように書かれています。

●戦後80年 沖縄、広島、長崎、靖国の光景

●大震災、能登地震、日航事故、災害と供養

●被災地ではなぜ、幽霊目撃が相次ぐのか

●戯曲「青い鳥」に書かれた生と死の結びつき

●宮沢賢治が「銀河鉄道」に込めた生死の想い

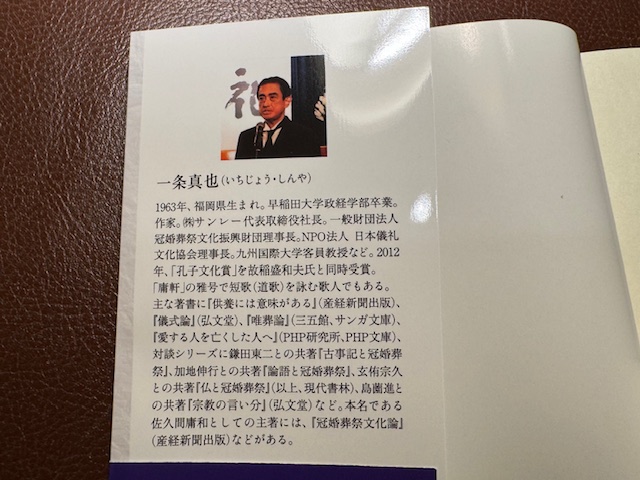

著者写真は、父の葬儀の親族代表挨拶から

著者写真は、父の葬儀の親族代表挨拶から

巻頭に鎌田東二先生への献辞を掲載

巻頭に鎌田東二先生への献辞を掲載

本書の「目次」は、以下の通りです。

まえがき「戦後八〇年に思う」

第一部 死者が生まれる

「終戦」八〇年

先の大戦は、巨大な物語の集合体だった

靖国神社から皇居へ

吹く風に、英霊たちの実在を確信

東京大空襲

いまだに全容が分からない民間犠牲

沖縄戦

さとうきび畑に吹く、鎮魂の風

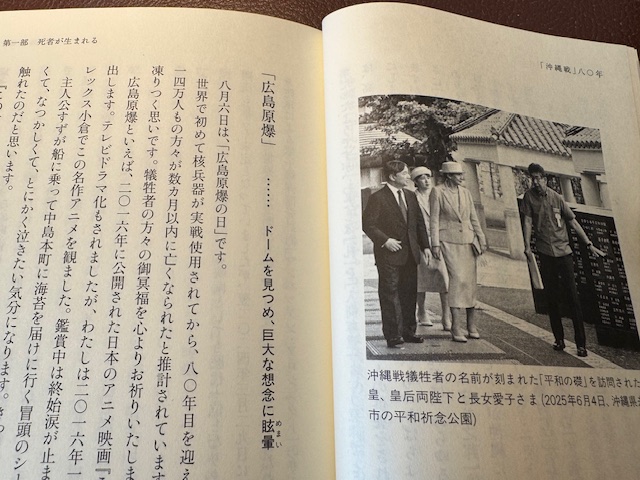

広島原爆

ドーム見つめ、巨大な想念に眩暈する

長崎原爆

小倉に暮らし、運命のいたずらを思う

「能登半島地震」日記

月の満ち欠けに「死と再生」を重ねる

「阪神・淡路大震災」三〇年

グリーフケアに想いを

「東日本大震災」一四年

鎮魂の「TSUNAMI」歌えば光射す

「地下鉄サリン事件」三〇年

命を「焼却処理」することの危うさ

「日航機墜落事故」四〇年

犠牲者を冒涜しかねない「陰謀論」

第二部 死者はそこにいる

死者とは何か

童話に書かれた、生者との結びつき

先祖とは何か

「祖先崇拝」と「祖先供養」

供養とは何か

「彼岸」と「此岸」を結ぶもの

幽霊とは何か

被災地や戦災地で絶えない、幽霊目撃証言

交霊とは何か

交霊会に集まるノーベル学者たち

悲嘆とは何か

「葬儀」は悲嘆を癒す文化装置である

あとがき「死者とともに生きるということ」

参考文献一覧

2025年は、戦後80年という大きな節目です。10年前の戦後70年の節目に、わたしは『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館・サンガ文庫)を上梓しました。同書では「すべての人間は、死者とともに生きている」と訴えました。柳田國男らが創設した日本民俗学が明らかにしたように、日本には、祖先崇拝のような「死者との共生」という強い精神的伝統があります。しかし、日本のみならず、世界中のどんな民族にも「死者との共生」や「死者との共闘」という意識が根底にあります。それが基底となり、さまざまな文明や文化を生み出してきました。

SF小説の不朽の名作『2001年宇宙の旅』の冒頭で、著者のアーサー・C・クラークは「今この世にいる人間ひとりの背後には、30人の幽霊が立っている。それが生者に対する死者の割合である。時のあけぼの以来、およそ1000億の人間が、地球上に足跡を印した」(伊藤典夫訳)と書きました。この数字が正しいかどうか知りませんし、また知りたいとも思いません。重要なのは、わたしたちのまわりには数多くの死者たちが存在し、わたしたちは死者たちに支えられて生きているという事実です。わたしたちは、死者とともに生きているのです。

多くの人々が孤独な死を迎えている今日、動植物などの他の生命はもちろん、死者たちをも含めた大きな深いエコロジー、いわば「魂のエコロジー」の中で生と死を考えていかなければならないと切に思います。そこで重要になるのが「葬儀」です。わたしは、葬儀は人類の存在基盤であると考えています。すでに約七万年前に死者を埋葬していたネアンデルタール人たちは、「他界」の観念を持っていたとされます。それは、「ホモ・サピエンス」と呼ばれる現生人に受け継がれました。

「人類の歴史は墓場から始まった」という言葉を聞いたことがありますが、確かに埋という行為には人類の本質が隠されているといえるでしょう。それは、古代のピラミッドや日本の古墳を見てもよく理解できるのではないでしょうか。わたしは人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったと考えています。そして、最期のセレモニーである葬儀は人類の存続に関わってきました。葬儀は故人の魂を送ることはもちろんですが、残された人々の魂にもエネルギーを与えます。もし葬儀を行わなければ、配偶者や子ども、家族の死によって遺族の心には大きな穴があき、おそらくは自死の連鎖が起きることでしょう。葬儀という営みをやめれば、人が人でなくなります。葬儀というカタチは人類の滅亡を防ぐ知恵なのです。

2025年は「地下鉄サリン事件」から30年目ですが、オウム真理教の指導者であった「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」というものでした。死の事実を露骨に突きつけることによって教団は多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。いうまでもありませんが、人が死ぬのは当たり前の話です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、ことさら言う必要などありません。重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うか。問われるべきは「死」ではなく、「葬」なのです。

『供養には意味がある』(産経新聞出版)

『供養には意味がある』(産経新聞出版)

葬儀は、「供養」の始まりとなります。

2023年、わたしは『供養には意味がある』(産経新聞出版)を上梓しました。「日本人が失いつつある大切なもの」というサブタイトルがついています。わたしは、供養とはあの世とこの世に橋をかける、死者と生者のコミュニケーションであると考えます。そして、供養においては、まず死者に、現状を理解させることが必要です。僧侶などの宗教者が「あなたは亡くなりましたよ」と死者に伝え、遺族をはじめとした生者が「わたしは元気ですから、心配しないで下さい。あなたのことは忘れませんよ」と死者に伝えることが供養の本質だと思います。

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

本書の第一部「死者が生まれる」は、わたしの日々の想いや体験を綴った「一条真也の新ハートフル・ブログ」から抜粋した記事を加筆・修正したものです。さまざまな災害や事件や出来事を思い出すべき日に執筆したものばかりです。特に、能登半島地震は発生直後からブログで発信し続けましたので、ライブ感があるのではないでしょうか。第二部「死者はそこにいる」に収められている「死者とは何か」「先祖とは何か」「供養とは何か」「幽霊とは何か」「交霊とは何か」「悲嘆とは何か」の6つの文章は、10年前の戦後70年の節目に上梓した『唯葬論』に収録した論考をリライト&アップデートしたものです。この10年間に気づいたこと、考えたことを大幅に加筆しました。

父の葬儀で親族代表挨拶をしました

父の葬儀で親族代表挨拶をしました

今回、わたしは万感の想いで本書を書きました。わが父であるサンレーグループ創業者の佐久間進が、昨年の9月20日に他界しました。その後、わが魂の義兄弟だった京都大学名誉教授で宗教哲学者の鎌田東二先生が今年の5月30日に旅立ちました。鎌田先生は、「こころ」と「たましい」に関わる諸ジャンルを自由闊達に駆け抜けた精神世界の巨星でした。最近はステージ4のがんと公表しながら、精力的に活動されました。今年に入ると、神話や伝承には地質学的・生態学的根拠があると指摘し、防災教育には地域風土記の作成が必要だと訴えました。そして、死の直前まで災害社会支援士の育成に情熱を傾けられました。本書は謹んで、鎌田先生に捧げさせていただきます。

「佐久間進お別れの会」で法螺貝を献奏される鎌田先生

「佐久間進お別れの会」で法螺貝を献奏される鎌田先生

鎌田先生には言い尽くせないほど、本当にお世話になりました。父が亡くなったときは、通夜・葬儀告別式。お別れの会にもご参列いただき、心ある弔辞も賜りました。石笛・横笛・法螺貝も献奏して下さいました。そればかりか、火葬場にまで同行していただき、父の骨を一緒に拾って下さいました。感謝の言葉もありませんでした。わたしは、魂の義弟として、「明るい世直し」を目指した鎌田先生の志を受け継ぐ覚悟です。わずか8カ月という短い間に、わたしは父と魂の義兄を喪ったわけですが、不思議と2人の不在を感じません。いつも父や鎌田先生が近くにいるという感覚を抱いています。遅かれ早かれ、わたしも人生を卒業します。いずれ確実に死者となるわたしですが、つねに「自分は、死者とともに生きているのだ」ということを忘れずにいたいと思います。

明仁上皇陛下は、「日本人として絶対に忘れてはならない日」を4つ挙げておられます。6月23日の「沖縄慰霊の日」、8月6日の「広島原爆の日」、9日の「長崎原爆の日」、そして15日の「終戦の日」です。戦後80年ということで、わたしは「沖縄慰霊の日」には沖縄を訪れ、戦没者に対して鎮魂の祈りを捧げました。「広島原爆の日」には広島を、「長崎原爆の日」には長崎を訪れるつもりです。台湾有事をはじめ、第三次世界大戦の危機も叫ばれている今、戦没者への鎮魂の祈りと共に、人類社会が存続していくための平和の祈りを捧げたいと思います。

貴重な写真を多数掲載

貴重な写真を多数掲載

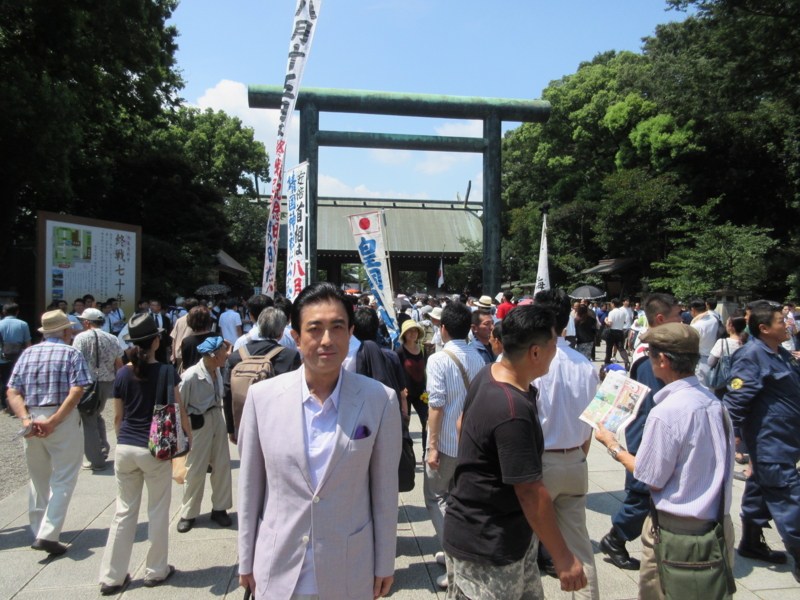

70回目の「終戦の日」に靖国神社を参拝

70回目の「終戦の日」に靖国神社を参拝

死者を忘れて、生者の幸福などありません。

日本が未知の超高齢社会、多死社会を迎えた今、万人が「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」を持つことが求められます。そのためには「生者と死者との豊かな関係」が不可欠です。今回も、産経新聞出版の赤堀正卓社長に大変お世話になりました。心より感謝いたします。最後に、すべての死者が幸せであることを心から願っています。なお、『死者とともに生きる』は8月5日に発売されます。戦後80年という節目を迎え、本書が、多くの方々が故人を偲び、故人を弔い、故人を供養するよすがとなってくれれば、著者として大変嬉しく、有難く思います。ぜひ、ご一読下さいますよう、お願い申し上げます。

この国の 行方憂へば

この星の 未来想はん

八十年(やそとせ)の夏 庸軒