- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.07.22

『中山美穂「C」からの物語』山中則男著(青志社)を読みました。昨年12月6日に逝去した歌手で女優の中山美穂さんの所属事務所の創業社長が書いた本です。

本書の帯

本書の帯

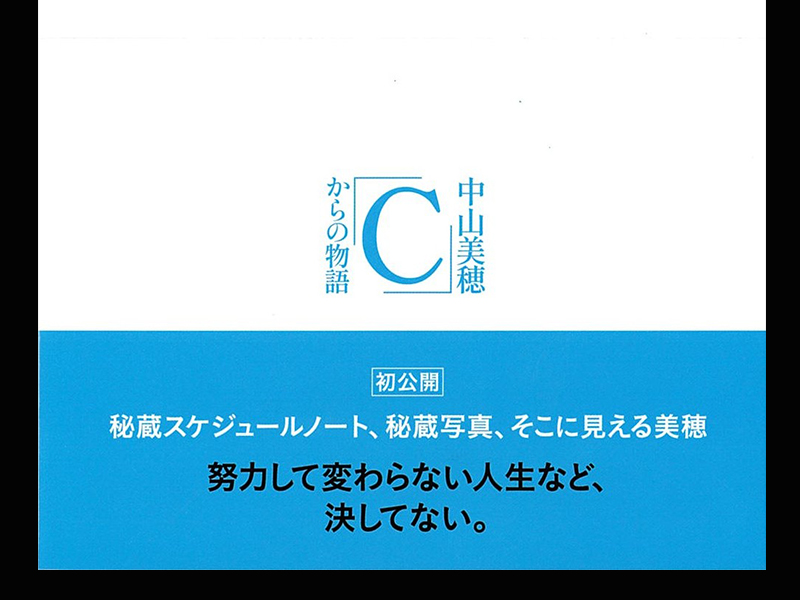

カバー表紙には浅黒く日焼けした15歳当時の中山美穂の写真が使われています。これは1985年4月にハワイで撮影されたもので、カメラマンは渡辺達生です。帯には「美穂、これが僕の遺言だ。」「12歳の美穂の輝きの発露と相棒としてのかけがえのない航海。」と書かれています。帯の裏には、「初公開」「秘蔵スケジュールノート、秘蔵写真、そこに見える美穂」「努力して変わらない人生など、決してない」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの内容紹介には、「昭和100年――。芸能界が最もにぎやかで多くのスターが生まれた芸能黄金期を、トップアイドルとして駆けていった中山美穂。その喜びと哀しみの人間模様を見事に活写した感動書き下ろし作品!!初公開 秘蔵スケジュールノート、秘蔵写真全26点! そこに見える永遠の美穂!! これは中山美穂と僕の出会いからスターへの道、そして永遠の別れまでを初めて書き留めた至純の人生記である」「美穂のことを遺したい。そんな思いで、いまから四十数年前の記憶を辿っていきましたが、在りし日のセピア色の思い出が、時の中で遠くになっていました。昔の手帳や、ビデオテープ、写真を手にして思い出を紡いでいくうちに、少しずつカラーの景色に変わっていき、美穂との、この物語が生まれました。『あとがきのようなもの』より」「本書は、著者である山中則男氏がビッグアップル創業社長として過ごした時代を元に、中山美穂さんとのパーソナルな思い出を書き下ろした作品です」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の通りです。

第一章 一九八二年、初夏

美穂と僕の始まり

ハングリーが持つ強さ

そこまでしてなんで突き進むのか

モデルクラブ、オスカープロのエース

出る杭は打たれる

逮捕された

ドン底から

第二章 いま置かれている境遇

十三歳の腹の据わり方

生い立ち

憧れの女の子

「ヤッコのような男の子いないかなぁ」

ミホとヤッコが目指す先

美穂と横須賀

藁をも摑む思い

思えばこの二年間、本当に長かった

「私はスターになりたい」

たった一夜にして世界が変わった

ただならぬ女の子

チャームポイント

横須賀 1

第三章 赤い糸と「C」の時代

ポスト中森明菜

デビュー曲『C』は本来、別な曲だった

強烈なるインパクト

母子手帳と告白

恋愛もすべて正直に生きろ

夏目雅子さんと美穂

「私、芸能界に就職します」

人気を持続させるためには何が必要か

横須賀 2

横須賀 3

第四章 絶対的アイドル

『ザ・ベストテン』初登場

賞レースに勝った!

わずか一年で三大都市ツアー

遠藤康子死す

Long Distance To The Heaven

それから

横須賀 4

第五章 もう一度逢いたい

別れの日

美穂へ

「あとがきのようなもの」

特別編集 謝辞

第一章「一九八二年、初夏」の「美穂と僕の始まり」では、モデルクラブのスカウトマンだった著者が竹下通りで1人の女の子と出会った様子が書かれています。著者は、「僕たちはちょっと浅黒く猫顔の目力がある少女に興味を持った。でも、口から出る言葉が少ない。緊張している、というより、もともと口数の少ない子なのであろう。また、相手の目を見つめるようにして話す。身長はおよそ160センチあるかないかで細い身体つきだが、小顔で目鼻立ちがはっきりとして特に目の印象が強く、人を惹きつける瞳に、この少女の1年後、2年後、3年後の顔を想像した。スター性を持っている。すでにちょっとした仕草が大人びていてこの少女が持つ芯の強さを感じた。年齢を聞くと「12歳です」と答えた。笑うと八重歯が見えて、チャームポイントになっている。何よりも表情に人を惹きつける力を持っている。あの大女優夏目雅子さんの少女時代を思わせる顔立ちだった」と書いています。1982年(昭和57)6月、初夏を思わせるような汗ばむ土曜日の午後のことでした。

「出る杭は打たれる」では、モデルクラブのNOVAを設立して軌道に乗っていた著者が、痛恨の不祥事に巻き込まれた様子が書かれています。小学館で発売された『GORO』誌の昭和50年10月22日号の写真家篠山紀信氏の「激写シリーズ」で、NOVA所属のMとKがヌード撮影が行われ掲載されました。共に17歳の未成年のため、警視庁少年二課が動き、著者は児童福祉法違反容疑で逮捕されてしまったのです。著者は、「僕は小学館と篠山紀信氏からヌード撮影とは聞いておらず、せいぜい水着撮影だろう、くらいの気持ちでいたし、姉の死があり横須賀の実家に戻っていたため撮影に立ち会うことができなかった。専属のスタイリストにすべてをまかせていた。悔やんでも悔やみきれない」と述べています。

第二章「いま置かれている境遇」では、痛恨の挫折の後、起死回生でビッグアップルという芸能事務所を立ち上げた著者は、遠藤康子と中山美穂という2人の少女を所属タレントとします。遠藤康子は中山美穂よりも1学年上でした。1年後、経営的事情で、中山美穂1人しかマネジメントできなくなり、著者の友人の紹介で、遠藤康子をドラマに強いというヒラタオフィス桜井社長の下に移籍させて女優デビューを果たさせました。著者は、「事務所を移籍したあとも2人の交流は続いていった。ボーイフレンドのことも隠し事もせず、人を愛し自由に生きる遠藤康子から美穂が最も学んだことは、『人生で最も大切なことは、人を尊敬し、愛することの意味』だったような気がする」と述べています。

1982年(昭和57)から1983年(昭和58)にかけて、芸能界はアイドルとして活躍していた歌手やタレントは、いわゆる狸顔がモテた時代で、斉藤由貴、中森明菜、松本伊代、菊池桃子、石川秀美らがいました。猫顔の中山美穂のような顔立ちは時代が少し早すぎたのです。しかし、著者はこの次に来るのは、絶対に猫顔と信じ、美穂を連れて広告代理店参りと、オーディションに挑戦していきました。また、著者は女性アイドルの頂点を極めた山口百恵と中山美穂のデビューをめぐる環境が似ているとして、「百恵さんは日本テレビの番組『スター誕生』で勝ち抜いて芸能界デビューして、その後、スターの座を摑んだ。2人とも内に秘めた芯の強さと、どこか影を持ち、気高さを背負った美少女、父の不在、と共通するものがあった」と述べます。言われてみれば、確かにそうですね。

「藁をも掴む思い」では、著者は「人は生きていくなかで、どんな人でも苦しみを抱えて生きていると思う。辛い思いを抱えて生きているのは僕だけではない。みんななにかしらの苦しい思いを胸に秘めて、明日に向かって生きていっているはずだ。と考えると、自分の置かれた「運」の無さにおける苦しみは、たいした問題でもないような気がする。などと考えながら駅に向かった」ことを告白します。途中でパチンコ店に入った著者は「山中さん、何してるのよ」と背後から声をかけられました。振り向くと、モデルクラブ時代の元部下でスカウトを担当していたNで、当時は大手の芸能プロに移った男性でした。彼から「TBSのドラマのオーディションがあるのだが、所属タレントがいるなら受けてみないか?」と言われます。それは、伝説のドラマ『毎度お騒がせします』で、ヒロインののどか役を中山美穂は見事に射止めたのでした。

「思えばこの二年間、本当に長かった」では、著者は「これが、本当の人生のターニングポイントだ、と思った。僕がもしもパチンコ屋に入らなかったら、また、渋谷にいなかったら、負けて外に出ていなかったら、元部下に会えていなかった。これは本当のドラマだ。もしもあの時がなかったら、ありえない物語だったはずだ。例えば他のドラマが決まっていたとしたら、あれだけインパクトのある役に出会えなかったかもしれない。『もしも、もしも』と繰り言を重ね『天』と『運』に感謝をした」と述べています。すぐに美穂に電話を入れ、「不良少女役が決まった」と報告したところ、美保は一切物怖じせずに「よかった、嬉しい」と心から感謝をして、チャンスをものにしたことを喜んだそうです。著者は、「美穂と手を取り合って二年、やっと大きなチャンスをものにした。無いと思い込んでいた『運』はまだ残っていた」と述べます。

さらに、著者は以下のように述べています。

「不遇な時代を、みんなはどういう心構えで過ごすのだろう。くさるか、境遇を呪うか、発奮するか、それともギブアップするか。どうするだろう。だが、「不遇」という奴は、心構え1つで、飛び上がるための準備期間で、それをチャンスとして捉えれば、そう不幸なことでもない。僕は偶然であれ、必然であれ、置かれた環境の中で、後は精いっぱいの努力をしてきた。世の中、意の染まない仕事に就いている人も多い。僕自身、成功者を羨望することもいっぱいあった。それでもお金を稼ぎたい、ビンボーは嫌だと思った。『努力して変わらない人生など、決してないのだ』と、辛抱を続け、チャンスが来る時に備え、決して諦めない大切さが必要なんだ」と述べるのでした。

「たった一夜にして世界が変わった」では、放送第1話で13.8%という高視聴率をとった1月8日放送の『毎度おさわがせします』が放送されるやいなや、翌日僕の事務所の電話は、レコード会社、テレビ局、広告代理店、出版社などからの仕事の依頼と、またどこで知り得たのかファンと称する男の子や女の子たちから24時間鳴りっぱなしになりました。美穂は翌日から電車に乗れる状態ではなくなりました。街に出ると取り囲まれ、電車に乗ろうとすると「のどかだ!」と若いファンたちが駆け寄ってきて動きが取れなくなり、著者の友人に頼んで車で送り迎えをしてもらいました。著者は、「一夜にして世界が変わった。そう、たった一夜にして世界が変わった。美穂は一気にスターになった。周囲の景色も変わった。たった一夜だ。時代が美穂を待っていた。美穂は見事、風を摑んだ。僕も美穂というアイドルを摑んだ」と述べます。

「チャームポイント」では、美穂に自分の美しさを認識させるために、著者はもともとの美形というその資質を褒めるようにしたと回想しています。また、著者は美穂に口グセのように「あれだけ多くのモデルを世に送り出した僕が、キミを見つけたんだよ。僕の目に狂いはない。美穂は絶対にスターになる。大スター特有の美しさを持っている」と言い続けました。著者の自信にあふれる説明に、美穂もその気になって、さらに美しくなっていきました。また著者は、彼女のチャームポイントを絞り込んで、その褒め言葉を忘れませんでした。美穂は、自分のキッとした“猫目”が気に入っていましや。この目を何度も褒めるのです。著者は、「ポイントを絞り込んだ褒め言葉は効果抜群である。内なる変化が生じて、キレイになろうと努力しているのがはっきりと分かる。ここまで徹底すると、美穂の大好きと言うヘプバーン同様に、洗練された女の子に変身していった」と述べます。

第三章「赤い糸と『C』の時代」の「ポスト中森明菜」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「伝説のアイドル山口百恵さんがデビューしたのは1973年のことだった。たちまちのうちに人気アイドルになって『百恵ちゃんブーム』を作った。そこから3年周期でビッグアイドルが誕生した。百恵さんの次に1980年には、松田聖子さん、1982年には中森明菜さんがスーパーアイドルとして続いていった。そして1985年、ポスト中森明菜をめぐって熾烈な戦いが繰り広げられた。斉藤由貴、中山美穂、本田美奈子、芳本美代子、中村あゆみなど、この中から抜きん出るのは誰なのか、芸能マスコミはその話題で持ちきりだった」

「母子手帳と告白」では、著者は、「美穂のアルバムに、母に抱かれた写真、赤ん坊の頃の写真が残っている。それぞれすべての写真に母と美穂、3歳下の忍ちゃんとの幼い日の物語が紡がれていた。5歳の頃の運動会での母とのツーショット。小学校の入学式、卒業式、クラス仲間と撮った中三の時の写真、七五三のお祝いの写真。すべてに過ぎし日の思い出が重なり、成長していく美穂を支えていったようだ」と書いています。大事な家族の思い出が、入学式、卒業式、七五三といったセレモニーの写真とともにあることに、儀式バカ一代であるわたしの胸は熱くなりました。また、美穂は、自分が私生児だったことを著者に告げたそうです。歌手デビューを前にお互いを信頼して「隠し事はなしにしようね」と聞いた時に、「私は私生児として生まれました。それでもママには感謝しています」と告白してくれたというのです。

美穂のデビューにあたって、事務所の社長である著者は腹を割ってプライベートなことも話しておく必要がありました。アイドルとして人気が出た場合、芸能マスコミに狙われやすい過去に対して、どう対応するか、その心構えをしておく必要があったからですが、著者は「それを美穂は察していたのだろうか。大人びた告白だった。仕事とはいえ、14歳の子にそこまで言わせたことと、また、心を許してくれたことに、僕は泣いた。苦労して育ってきた子は、苦労を糧にして生きている。苦労したことについて、人間って忘れられないものだと思う。普通はそれを話したがらないものである。それを美穂は、僕にここまで話してくれた。彼女にしてみれば、『すべてを山中さんに、隠し事なく話した。その覚悟を知ってほしい』と伝えたかったのであろう」と述べています。

「夏目雅子さんと美穂」では、アイドルとして、タレントとして中山美穂が最も影響を受けたのは中森明菜であったと指摘しています。美穂は、明菜の決して媚びない生き方、歌い方、信条に憧れていたのです。もう1人、美穂は女優の夏目雅子のファンだったといいます。著者は、「目力があり芯の強さを持っていて、男に媚びない美しい人、これが、美穂が夏目雅子さんを好きな理由だった。いずれにせよ、美穂がその生き方に共感するのは、確かな自分を持ち、強く生きるタイプの女性として見える人たちだった」と述べています。著者が、夏目雅子の夫だった作家の伊集院靜に会ったとき、彼は「中山さんはうちの夏目雅子に似ている。若い頃の雅子を見ているようです」と言ったそうです。その言葉に、著者はただただ恐縮して頭を下げっぱなしだったとか。

それからしばらくして夏目雅子の訃報が入りました。美穂にとって初めてのヨーロッパのイタリア・ベニスでの写真集の撮影の旅から帰ってきた時でした。1985年の9月11日か12日の帰国でした。帰路につく車の中で、著者と美穂は、夏目雅子逝去のニュースを知りました。美穂の目が、どんどん潤んで涙ぐみ、「死んじゃったんだ。私の大好きな女優さんだった……」と泣いたそうです。著者は、「明菜さんと夏目雅子さんに対する美穂の思い。この2つのエピソードは、いまも大事に僕の心の中に仕舞ってある」と述べるのでした。

第四章「絶対的アイドル」の「『ザ・ベストテン』初登場」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「1985年(昭和60)7月18日、デビュー曲の『C』がTBSの『ザ・ベストテン』に初登場した。『今週のスポットライト』コーナーにランキング目前の注目曲として紹介されたのだ。この朗報を知らされた美穂は、『夢が叶ったぁ、やったぁ!』と満面に喜びを表して、僕らの前でハシャイだ。まだ15歳。この時ばかりは、子どものようにハシャギまくって喜びをいっぱいに伝えてきた。そして翌週から『C』は9週連続でランクインを果たし、一躍レコード大賞新人賞のダークホースの1人になった」

「賞レースに勝った!」では、中山美穂がデビューを果たしたこの年、メジャーデビューした新人歌手はグループを含め149組だったことが紹介されます。その中からレコード大賞新人賞5組がすでに決まって発表されました。

新人賞は、以下の5人が受賞しました。全員女性アイドルです。

本田美奈子(曲『Temptation(誘惑)』)

小林明子(曲『恋におちて―Fall in love』)

中山美穂(曲『C』)

芳本美代子(曲『雨のハイスクール』)

松本典子(曲『さよならと言われて』)

新人賞5人が壇上に呼ばれました。「たいへんな激戦だった」と、司会の森本毅郎、倍賞美津子が告げて、発表されたのが、最優秀新人賞。そこで呼ばれた名前は「中山美穂さん」でした。著者は、「歓声が武道館を包む。美穂が驚きと、喜びの表情で歓喜に包まれる。レコード大賞の最優秀新人賞が美穂に決まった瞬間、僕は立ち上がってガッツポーズをした。頭の中が真っ白になって言葉が出なかった。ただ歓声が響き、拍手が鳴り止まない状況に身体の震えが止まらず、膝もガクガクして立っているのがやっとだった。それほど自分を失っていた」と述べます。ちなみに、この27回日本レコード大賞の大賞は中森明菜『ミ・アモーレ』で、アイドル歌手としての受賞は第20回のピンク・レディー以来、7年ぶりとなりました。

「遠藤康子死す」の冒頭を、著者は「3月30日、「遠藤康子が自宅からほど近い台東区浅草橋のビルの7階から飛び降り自殺をした」という連絡が所属事務所関係者から入ってきた。突然の訃報に僕は「なぜだ、なぜだ」と動揺して言葉を失ってしまった。死の1週間くらい前に美穂や僕に『私も負けないように頑張るから応援してね』と電話が入った。とても明るい声で伝えてきた。その矢先、彼女がまさかの自殺」と書きだしています。著者は、意を決して「美穂、康子ちゃんが亡くなったよ……」との短い言葉で美穂に伝えました。突然の著者の言葉に、美穂は一度、著者の方に顔を回しましたが、そのあとまっすぐに顔を戻し、茫然として遠くを見つめたそうです。著者は、「どういう形で亡くなったのか、事情を伝えた。みるみるうちに涙が流れた。一気にとめどなくだ。嗚咽を押し殺して肩を震わせた。東京駅に着くまで美穂は泣いていた」と述べます。

「ミホ」「ヤッコ」と呼び合って、姉妹のように付き合ってきた2人。著者は美穂の精神状態を察し、そのまま自宅まで送りました。車中、美穂はうつむいたまま、「ヤッコ、ヤッコ、ヤッコ、なぜ?」と小さな声で亡き友に呼びかけていたといいます。美穂は遠藤康子のデビュー曲で発売中止となった『IN THE DISTANCE』のオマージュで遠藤に捧げるレクイエムとして、自ら作詩をした『Long Distance To The Heaven』を発表しました。そしてアルバム『Mind Game』に収録しました。以来、美穂のコンサートでは必ずこの曲が歌われていきました。姉のような亡き友人に捧げて歌い続けたのです。

「それから」では、1986年の中山美穂がシングルを5枚出し、その年のアーティスト別年間シングル売上枚数で中森明菜、KUWATA BAND、チェッカーズ、少年隊に次いで5位の座を摑んで不動のアイドルの座を確保していたことが紹介されます。また1988年(平成1)のアーティスト別年間トータルセールスでは光GENJI、BOΦWY、久保田利伸に次ぐ第4位となっことも紹介されます。デビューから3年、中山美穂は女性歌手として文字通りトップに立ったのです。

第五章「もう一度逢いたい」の「別れの日」では、美穂がデビューして間もない頃は、著者が「男性が近づいてきても、この世界で自分が認められるまでは、恋愛は我慢も必要だよ」と注意していたことが明かされます。美穂もそれを守って、自分が目指すものを優先してスターの座を摑みました。大人になっていくなかで、誰かと付き合っている、という話が耳に入ったりしましたが、著者は止めることはしなかったそうです。結婚も、日本を離れてパリに行くことになった時も、美穂は1人で決めて、真っすぐに歩いていきました。著者は、「恋愛と結婚、出産、離婚を経験したことがある意味、美穂を人として大きく成長させたと、思っている。だから、あそこまで長く第一線で走り続けてきたのではないだろうか。美穂がどんどん大きくなって嬉しい半面、僕から離れていってしまうような、僕のことが忘れられていくようなそんな寂しい気持ちになったこともあった。しかし、それが結果的に良かったのだと思う」と述べています。

著者は、自分に出会わなくても、あれだけの容姿をしている子だから、他でスカウトされただろうし、他の事務所からデビューしただろうと述べます。たまたま『毎度おさわがせします』という衝撃的なドラマに出たことが、彼女の人生を決定づけました。もし、普通の女の子の役だったら、あれほどのインパクトはなく、ただ「かわいい子が出てるな」で終わっていたかもしれないとして、「そういう意味であの『のどか役』を摑んだことは、僕と美穂の人生において大きかったし、それからの時代への大きな転機となった。僕よりも役にピッタリのイメージを備えた彼女の方が『運』を持っていたのだろう。『運』を引き寄せたのは、美穂の持つ潜在能力だったのかもしれない。僕も、元部下に会っていなければ、あのドラマの話は100%無かったはずだ」と述べるのでした。

「美穂へ」では、2025年4月22日、東京有楽町の「国際フォーラム」で開かれた「中山美穂お別れの会」に言及し、著者は「午後1時から始まった関係者の参列は、約800人で、姉とも慕った小泉今日子さんの「かわいい妹」への弔辞は、多くの人の涙を誘ったよ。会場の外には、時間をおいて行われるファン葬に出席する多くのファンで埋まり、その列は国際フォーラムの内、外、三重となって遠く有楽町駅まで埋まり、その数は1万人にも及んだよ。よかったね美穂、こんなに多くのファンに愛されて。改めて美穂が、どんなに多くの人に愛されていたかをこの目で確かめ、実感できたことに、胸がいっぱいだった。会場を後にして外に出たら、美穂くらいの年齢のファンたちから『美穂ちゃんの社長』と言って駆け寄ってくれたよ。嬉しかったなぁ」と述べています。ブログ「中山美穂さんを偲ぶ」で紹介したように、何を隠そう、この日はわたしも1万人あまりのファンの中の1人でした。

最後に著者は、「美穂、もう一度逢いたいよ。逢って、あの夏のような眩い時代に戻って、また一緒に仕事ができたらいいな。もちろん、今度こそヤッコも一緒でさ。僕にとって美穂はかけがえのない相棒であったと思う。本当に美穂から教えられることがいっぱいあった。逢いたいね。また逢えるよね。それまで元気で。身体に気をつけてな。風邪なんか引くなよ」と述べるのでした。これを読んで、わたしは ブログ「Love Letter」で紹介した女優・中山美穂の代表作である日本映画の名作を思い出しました。同作で中山美穂が演じた渡辺博子は亡くなった婚約者・樹の親友だった秋葉から山へ連れて行かれます。その山は彼女の婚約者であった藤井樹が命を失った山でした。元恋人が眠る山に向かって、博子は「お元気ですか?」と叫びます。このシーンは、映画史に残るグリーフケアの名場面でした。わたしも中山美穂さんに「お元気ですか?」と呼びかけたいです。