- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2415 読書論・読書術 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』 三宅香帆著(集英社新書)

2025.08.31

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅香帆著(集英社新書)を読みました。現在、大ベストセラーとなっている本です。著者は文芸評論家・書評家。1994年、徳島県美馬市に生まれ、3歳より高知県高知市で育つ。京都大学文学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了後、2019年に博士後期課程(専門:萬葉集)を中途退学して就職のため東京へ移る。学部在学中に京都天狼院書店の店長に就任しており、大学院在学中の2017年に著作家としてデビュー。2024年、本書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」を受賞し、「第17回オリコン年間本ランキング2024」の新書部門においても年間1位に。2025年、本書で「新書大賞2025」を受賞。

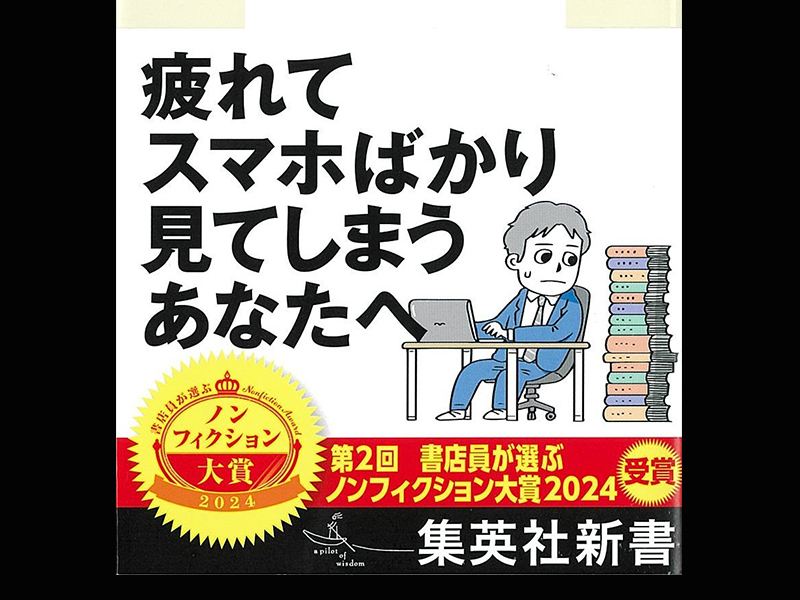

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、積み上げられた大量の本に恐れおののいている会社員風の男性のイラストとともに、「疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ」「第2回 書店員が選ぶノンフィクション大賞2024受賞」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、著者の笑顔の写真とともに、「読書人の永遠の悩みに気鋭の文芸評論家が挑む!」として、「◎労働と読書は両立しない?」「◎日本人はなぜ本を読むようになったのか?」「◎日本初の自己啓発本は『西国立志編』?」「◎労働があるから『読書術』が生まれた?」「◎司馬遼太郎はなぜサラリーマンに読まれたのか?」「◎知識と情報の違いとは?」「働きながら本が読める社会を作るには?」と書かれています。

カバー前そでには、「『大人になってから、読書を楽しめなくなった』『仕事に追われて、趣味が楽しめない』『疲れていると、スマホを見て時間をつぶしてしまう』……そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。『仕事と趣味が両立できない』という苦しみは、いかにして生まれたのか。自らも兼業での執筆活動をおこなってきた著者が、労働と読書の歴史をひもとき、日本人の『仕事と読書』のあり方の変遷を辿る。そこから明らかになる、日本の労働の問題点とは? すべての本好き・趣味人に向けた渾身の作」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

まえがき「本が読めなかったから、会社をやめました」

序章 労働と読書は両立しない?

第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生

――明治時代

第二章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級

――大正時代

第三章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?

――昭和戦前・戦中

第四章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー

――1950~60年代

第五章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン

――1970年代

第六章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラー

――1980年代

第七章 行動と経済の時代への転換点

――1990年代

第八章 仕事がアイデンティティになる社会

――2000年代

第九章 読書は人生の「ノイズ」なのか?

――2010年代

最終章 「全身全霊」をやめませんか

あとがき「働きながら本を読むコツをお伝えします」

まえがき「本が読めなかったから、会社をやめました」の「AI時代の、人間らしい働き方」の冒頭にでは、最初に伝えたいのが、著者にとっての「本を読むこと」は、読者にとっての「仕事と両立させたい、仕事以外の時間」である、ということが述べられます。「生活できるお金は稼ぎたいし、文化的な生活を送りたい」のは当然のことですが、週5フルタイムで出社していると、それを叶えることは、想像以上に難しいことがわかります。著者はそれを社会人1年目で痛感したとして、「私だけではないはずです。今を生きる多くの人が、労働と文化の両立に困難を抱えています。働きながら、文化的な生活を送る――そのことが、今、とっても難しくなっています」と述べています。

ChatGPTが話題になり、AIが私たちの仕事を奪う、と言われている世の中で、私たち人間が生きる意味とは何か。仕事をただ長時間こなすだけのマシーンではなく、文化的な生活をしてこそ、人間らしい生き方をしていると言えるのではないかとしながらも、著者は「しかし労働によって文化的な生活をする余裕がなくなっているのだとすれば……それこそ、そんな働き方はAIに任せておけ、と言いたくなります。自分の興味関心や、生活によって生まれる文化があってこそ、人間らしい仕事が可能になる。AI時代における、人間らしい働き方。それは、『労働』と『文化』を両立させる働き方ではないでしょうか」と述べるのでした。

序章「労働と読書は両立しない?」では、生活するためには、好きなものを読んで何かを感じることを、手放さなくてはいけないと述べられます。そんなテーマを通して若いカップルの恋愛模様を描いたブログ「花束みたいな恋をした」で紹介した映画は、2021年(令和3年)に公開され、若者を中心にヒットしました。この映画では、長時間労働と文化的趣味は相容れないものとされました。菅田将暉が演じた主人公の男性・麦は営業マンとして夜遅くまで働く一方、が有村架純が演じる主人公の女性・絹は残業の少ない職場で自分の趣味を楽しんでいました。

2人のすれちがいが決定的になるのは、絹が出張に行く麦に、芥川賞作家の滝口悠生の小説『茄子の輝き』を手渡すシーンでした。麦はそっけなく受け取り、出張先でも本を乱暴に扱うさまが映し出されます。一見よくある若いカップルの心の距離を描いた物語ですが、このストーリーの背後には、「労働と、読書は両立しない」という暗黙の前提が敷かれているといいます。著者は、「私は、この作品を観たとき映画としての作劇や演技の完成度に感嘆しながらも、「この映画がヒットした背景には『労働と読書の両立』というテーマが、現代の私たちにとって、想像以上に切実なものである」という感覚が存在しているからではないだろうか?」と感じたそうです。

「速読、情報処理スキル、読書術」では、映画「花束みたいな恋をした」で描かれていたとおり、現実においても人々は「労働」と「読書」の間で悩んでいます。それを象徴するのがAmazonの「読書法」ランキングだといえます。著者は、「私が書店に行っても、速読本はいつでも人気で、『東大』や『ハーバード大学』を冠した読書術本が棚に並び、ビジネスに『使える』読書術が注目されている」と述べています。

「速読法」や「仕事に役立つ読書法」をはじめとして、速く効率の良い情報処理技術が読書術として求められているのです。それは多くの人が「労働と読書の両立」を求める結果ではないかとして一条真也の読書館『ファスト教養』で紹介した本が刊行されましたが、サブタイトルは「10分で答えが欲しい人たち」でした。著者は、「『ファスト教養』が求められる背後にもまた、現代の労働をとりまく環境が影響していることが指摘されている。『花束みたいな恋をした』に象徴的であるように、娯楽としての読書の変化は、労働の在り方が変化していることに明らかに影響を受けている」と述べます。

「社会の格差と読書意欲」では、映画「花束みたいな恋をした」の麦と絹の対比には、「労働環境が異なる」特徴以外に、もう一点気になる差異があるといいます。それは麦と絹の階級格差です。麦は地方の花火職人の息子であり、仕送りが止められる場面も描かれます。しかし絹は都内出身で、親は広告代理店に勤め、オリンピック事業にも関わっています。著者は、「この出身の格差は、麦と絹の労働の対比にも影響をもたらしている。つまり、この映画は『読書の意思の有無が、社会的階級によって異なる』ことを描いた物語にも読めてくるのだ」と述べるのでした。

第一章「労働を煽る自己啓発書の誕生――明治時代」の1「自分の好きな本を読めるようになった時代」の「日本の長時間労働の幕開け」では、明治時代になってはじめて、黙読という文化が生まれたことが紹介されます。当時、活版印刷によって大量に書籍が印刷できるようになり、大量の書籍が市場に出回りました。すると個人の趣向に合わせた読書が誕生したのです。明治時代の技術革新と精神の変化があってはじめて、日本人は「自分の読みたいものを読む」という趣味を得たとして、著者は「黙読は日本語の表記も変えた。黙読の普及によって『もっと目で読みやすい表記をつくり出す』という目標が出版界に生まれた。そうして普及したのが句読点である。句読点の使用が急速に増加したのは明治10年代後半~20年代のことだった。明治時代に活版印刷が日本で普及し、それにともなう表記の変更により、本は急速に読みやすいものとなった」と述べます。

2「日本初の男性向け自己啓発書『西国立志編』」の「明治時代のミリオンセラー」では、『西国立志編』――イギリスのスマイルズの著作を中村正直が翻訳した書籍『西国立志編』が、明治初期に大ベストセラーとなったことが紹介されます。日本の歴史に詳しい人なら、「え、明治時代の立身出世を説いたベストセラーといえば、『学問のすゝめ』じゃないの?」と思うかもしれない。たしかに福沢諭吉の『学問のすゝめ』は明治初期のベストセラーでした。しかしそれは県庁から区長を通して各区に一定数が割り当てられ、公的な流布もおこなわれたからこそのヒット作なのです(前田愛『近代読者の成立』)。

著者は、まるで教科書を無理矢理生徒に買わせて売り上げを増やす教授のような手法だと思うそうです。しかし、1871年(明治4年)に刊行された『西国立志編』は、『学問のすゝめ』よりもさらに売れました。明治時代も終わりに差し掛かると出版部数の伸びが落ちた『学問のすゝめ』に対し、なんと『西国立志編』は大正時代に至るまでベストセラーの地位を維持しています(大澤絢子『「修養」の日本近代――自分磨きの150年をたどる』)。明治末までに100万部は売ったといいます。まだ人口5000万人だった日本において、驚異の売り上げであります。

『西国立志編』の原題は“Self-Help”、つまり「自助努力」。内容を端的に表現した秀逸なタイトルです。この本が世界中でベストセラーになった理由はその偉人のセレクトにありました。貴族は入れずに、あえて「ふつうの市民からなり上がった人」のみの伝記集にしたのです(渡部昇一「中村正直とサミュエル・スマイルズ」、講談社学術文庫版『西国立志編』所収)。たしかに、同書の元ネタは、労働者階級の青年たちに向けた講演でした。だからこそイギリスにとどまらず、日本をはじめとして、世界中の労働者階級の青年たちに「貧乏でも、環境に恵まれなくとも、勤勉に努力すれば成功できる!」という教訓が刺さったのでしょう。労働者階級の立身出世物語。それが当時の世界的ベストセラーの内容だったのです。

3「修養ブームの誕生と階級格差」の「『ホモソーシャル』な『自己啓発書』の誕生」では、『西国立志編』は「修養」という言葉を日本ではじめて使った書籍であることが指摘されます。Cultivationやculture、cultivateといった「勤勉」や「努力」という単語を、中村は「修養」と訳したのです。『西国立志編』のベストセラー化によって、「環境に頼らず自分で修養しよう」という思想が明治時代には広まっていきました。著者は、「しかし同書を現代の私たちが読むと、そのホモソーシャルな空気に驚く。というのも自助努力を説くうえで登場するのはほぼすべて男性である。そこに女性の介入する余地はない。さらに同書に登場する成功者たちは、家庭などを顧みる時間もなく、ただただ立身出世のために努力を重ねる姿が描かれる。そのような男性権威的な世界観でマッチョイズムな努力を説く『西国立志編』は、日清・日露戦争へと向かう当時の日本の時流にも合致していた」と述べます。

『西国立志編』が打ち出す「修養」の思想は、どこか現代の自己啓発書ジャンルに通じるところがあるといいます。現代の自己啓発書の研究をする牧野智和は、「自己啓発書は男性中心的なメディア」であることを指摘していますが(『自己啓発の時代―「自己」の文化社会学的探求』)、まさにその源流は明治時代からはじまっていたのです。つまり、現代の自己啓発書にも通じる「男性たちの仕事における立身出世のための読書」の源流はまさにここにあったとして、著者は「働く男性社会と、成功するための心構えを説く成功譚は、ここですでに一緒になり、『自己啓発書』というベストセラージャンルをつくり出していたのでした。

第二章「『教養』が隔てたサラリーマン階級と労働者階級――大正時代」の3「教養の誕生と修養の分離」の「『社員教育』の元祖としての『修養』」では、明治時代にエリートの間で広まった「修養」は、大正時代にはむしろ労働者階級の間にすでに根づいていたことが指摘されます。都市部においても、農村部においても、労働者の青年たちには「修養」が求められました。それは社会不安のなかで自分を律し、そして個人として国家や社会を支えられるようになることが求められたからでした。つまり大正時代になると「修養」は、はっきりと労働者の統制を取るため、そして労働者自身が自分の価値を上げるための、自己啓発の思想になっていったとして、著者は「これは今でいう『社員教育』の元祖、と言えるかもしれない」と述べます。実際に「修養」の概念の歴史を研究する大澤絢子は『「修養」の日本近代』で、明治時代から流行した「修養」の系譜を、戦後の企業の社員教育制度につながるものと捉えています。

「エリート学生の間に広まる『教養主義』」では、「修養」が労働者階級の教育概念となった一方で、大正時代のエリート階級の間では「教養」が広まったことが指摘されます。大正時代、和辻哲郎や阿部次郎、安倍能成といったエリート階級の青年たちは、新渡戸稲造に影響を受け「知識を身につける教養を通して、人格を磨くこと重要だ」と語るようになります。修養と教養の差は開きました。行為を重視する修養と、知識を重視する教養は違うものになったのです。筒井清忠『日本型「教養」の運命―歴史社会学的考察』によれば、「教養」=エリートが身につけるもの、「修養」=ノン・エリートが実践するもの、といった図式が大正時代に生まれていきました。

「『教養』と『労働』の距離」では、明治の「修養」主義は、大正時代、ふたつの思想に分岐していったことが指摘されます。一方が戦後も続くエリート中心の教養主義へ。一方が戦後、企業の社員教育に継承されるような、労働者中心の修養主義へ。著者は、「私たちが現代で想像するような『教養』のイメージは、大正~昭和時代という日本のエリートサラリーマン層が生まれた時代背景によってつくられたものだった。労働者と新中間層の階層が異なる時代にあってはじめて『修養』と『教養』の差異は意味をなす。だとすれば、労働者階級と新中間層階級の格差があってはじめて、『教養』は『労働』と距離を取ることができるのだ。そう考えると、令和の現代で『教養』が『労働』と近づいている――つまり『ビジネスパーソンのための教養』なんて言葉が流行しているのは、もはや『教養』を売る相手がそこにしかいないからだろう」と述べるのでした。

第五章「司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン――1970年代」の3「70年代に読む司馬作品のノスタルジー」の「『坂の上の雲』は懐メロだった?」では、司馬作品の戦国武将や明治の軍人たちの在り方に、サラリーマンが自分の組織論や仕事論を投影して読む在り方は、まさにこの時代の「日本人論」と通じるものがあると指摘します。つまり、高度経済成長期を経て、欧米と肩を並べる日本という存在を考えたとき、歴史や日本文化の伝統を持ち出しながら、日本人的振る舞いを肯定したくなります。だが一方でその裏には、不安がありました。「このまま昔と同じように、日本が坂の上を目指して、ただ坂道をのぼっていける時代はもう来ないのではないか」という不安です。

司馬の代表作である『竜馬がゆく』の坂本竜馬や、『坂の上の雲』の秋山兄弟のように、近代国家として日本が先進国に追いつこうとした時代の男たちのように――自分たちが生きられた時代はたしかにありました。それは60年代へのノスタルジーだったとして、著者は「たしかに司馬が危惧したような『朝礼の訓示に安値に使える』教養の小ネタ集であったこともまた、司馬作品が読まれた理由のひとつではある。だが、一方で司馬作品には、香り立つような60年代高度経済成長期的『坂をのぼってゆく』感覚が閉じ込められている」と述べるのでした。

第六章「女たちのカルチャ―センターとミリオンセラー――1980年代」の1「バブル経済と出版バブル」の「『嫁さんになれよ』だなんて言えない時代になっても」では、現代においては「若者の読書離れ」などと言われても、スマホがあると本を読まないのは仕方ないと頷くほかありません。でも、実は「若者の読書離れ」という言葉が定着したのはなんと40年も前のことだったのだと指摘し、著者は「1970年代から言及され始めた『若者の読書離れ』という言説は、80年代にはすでに人々の間で常識と化していた。読売新聞と朝日新聞で『若者の読書離れ』を問題にした記事を調査すると、80年代に激増していた(清水一彦「『若者の読書離れ』という“常識”の構成と受容」)。日本人はほぼ半世紀もの間、ずっと『若者の読書離れ』を憂いてきたのだ」と述べています。

第七章「行動と経済の時代への転換点――1990年代」の1「さくらももこと心理テスト」の「90年代は『そういう風にできている』」では、『ちびまる子ちゃん』の作者・さくらももこのベストセラー『そういうふうにできている』を取り上げ、著者は「ほとんど平成の幕開けとともにはじまったさくらももこの作家生活は、平成の終わりとともに、幕を閉じた。彼女のエッセイは、それまでの女性エッセイストと大きく異なり、読者を女性に限定しなかった。向田邦子や林真理子のエッセイの多くが女性読者をターゲットとし、自分のセンスや毒舌で読ませる一方、さくらももこは老若男女誰でも読めるエッセイを書き続けた」と述べています。『そういうふうにできている』もまた、誰でも読めるエッセイのひとつだとして、著者は「妊娠・出産という、ともすると女性読者向けに閉じそうな題材を、彼女は誰でも読める文章に開いた。それは女性エッセイストの歴史で見ても、真似できる人がほかにいない」と述べます。

2「自己啓発書の誕生と新自由主義の萌芽」の「〈内面〉の時代から〈行動〉の時代へ」では、著者は自己啓発書の原点として明治時代に流行した『西国立志編』を紹介したり、1970年代のサラリーマンに読まれた司馬遼太郎の小説を紹介しましたが、それらと90年代の自己啓発書と最も異なるのは、同じ自己啓発的な内容ではあれどそのプロセスが「心構え」や「姿勢」「知識」といった〈内面〉の在り方を授けることに終始していたことだとして、「たとえば偉人の人生を紹介することで、その生きる姿勢を学ぶ。そこに〈行動〉のプロセスは存在しない。しかし90年代の自己啓発書は、読んだ後、読者が何をすべきなのか、取るべき〈行動〉を明示する。そこに大きな違いがある。〈内面〉重視から、〈行動〉重視へ。90年代にベストセラーで起きた転換をそう呼ぶならば、この傾向は、前述した牧野の雑誌分析においても見られるものである」と述べます。

「〈政治の時代〉から〈経済の時代〉へ」では、仕事を頑張れば、日本が成長し、社会が変わる――高度経済成長期、あるいは司馬遼太郎が描き出した日本の夢とは、このようなモデルだったと指摘します。それはある意味〈政治の時代〉の世界観だったのかもしれません。90年代以降、ある意味〈経済の時代〉ともいえる社会情勢がやってきたといいます。経済は自分たちの手で変えられるものではなく、神の手によって大きな流れが生まれるものだとして、著者は「つまり、自分たちが参加する前から、すでにそこには経済の大きな波がある。そして、その波にうまく乗ったものと、うまく乗れなかったものに分けられる。格差は、経済の大きな波に乗れたか乗れなかったか、適合できたかどうかによって、決まる。大きな社会の波に乗れたかどうかで、成功が決まる――」と述べます。

自分が頑張っても、波の動きは変えられません。しかし、波にうまく乗れたかどうかで自分は変わります。それこそが90年代以降の〈経済の時代〉の実感なのだとして、著者は「つまり90年代の労働は、大きな波のなかで自分をどうコントロールして、波に乗るか、という感覚に支えられていた。『そういうふうにできている』。さくらももこのつけたタイトルは、存外、平成という時代が生み出した感覚を先取りしていた。世界は、私たちは、脳は、会社は、そういうふうにできている。だから仕組みを知って、行動し、コントロールできるものをコントロールしていくしかない。『そういうふうにできている』ものを変えることはできない。だからこそ、波の乗り方――つまり〈行動〉を変えるしかない。そのような環境が、ポジティブ思考という〈行動〉で自分を変える自己啓発書『脳内革命』のベストセラーを生み出したのだ」と述べるのでした。

3「読書とはノイズである」の「ノイズのない『パズドラ』、ノイズだらけの読書」では、映画「花束みたいな恋をした」で、読書をしなくなった麦がゲームの「パズドラ」ばかりしていることを取り上げ、著者は「麦が『パズドラ』ならできるのは、コントローラブルな娯楽だからだ。スマホゲームという名の、既知の体験の踏襲は、むしろ頭をクリアにすらするかもしれない。知らないノイズが入ってこないからだ。対して読書は、何が向こうからやってくるのか分からない、知らないものを取り入れる、アンコントローラブルなエンターテインメントである。そのノイズ性こそが、麦が読書を手放した原因ではなかっただろうか」と述べています。この指摘は鋭いですね。わたしは唸りました。

第八章「仕事がアイデンティティになる社会――2000年代」の2「本は読めなくても、インターネットはできるのはなぜか?」の「IT革命と読書時間の減少」では、「読書離れ」がはじまったのが2000年代であることを指摘する著者は、「では00年代に何が起きていたのか。――そこにあったのは、『情報』の台頭だった。00年代、IT革命と呼ばれる、情報化にともなう経済と金融の自由化が急速に進んだ。情報化とグローバル化が一気に進み、先述した新自由主義改革が社会に浸透していく。デジタル化・モバイル化が加速し、インターネットが新しい地平をつくっていた。『情報』が輝いていたのだ。あのころは」と述べています。

「本は読めなくても、インターネットはできるのはなぜか?」では、従来の人文知や教養の本と比較して、インターネットは、ノイズのない情報をわたしたちに与えてくれると指摘し、著者は「情報の氾濫するインターネット空間で、いかに必要のない情報を除去し、ノイズのない情報を伝えるかが重要視されることは、説明の必要もないほど私たちも痛感するところだろう。働いていて、本が読めなくてもインターネットができるのは、自分の今、求めていない情報が出てきづらいからだ。求めている情報だけを、ノイズが除去された状態で、読むことができる。それが〈インターネット的情報〉なのである」と述べます。「読書は楽しまれることができるか?」では、著者は「自分の好きな仕事をして、欲しい情報を得て、個人にカスタマイズされた世界を生きる。それが2000年代の『夢』なのだとしたら、『働いていると本が読めなくなる』理由は、ただ時間だけが問題なのではない。問題は、読書という、偶然性に満ちたノイズありきの趣味を、私たちはどうやって楽しむことができるのか、というところにある」と述べるのでした。

第九章「読書は人生の『ノイズ』なのか?――2010年代」の1「働き方改革と労働小説」の「『多動力』の時代に」では、映画「花束みたいな恋をした」にも登場する自己啓発書『人生の勝算』で前田裕二氏が述べた「コントローラブルなことに手間をかけることがビジネスの役に立つ」という発言は、まさに本書が指摘してきた「ノイズを排除する」現代的な姿勢を地でいく発言ではないかとして、著者は「コントローラブルなものに集中して行動量を増やし、アンコントローラブルなものは見る価値がないから切り捨てる。それが人生の勝算を上げるコツであるらしい。とにかく行動することが重要だと語る『人生の勝算』は、行動力に関するエピソードを多数収録する。前田自身、電話掛けの営業からメモの頻度や自己分析の量に至るまで、たしかに異常ともいえる行動量で知られる人物だ」と述べています。

3「他者の文脈を知る」の「半身で働く」では、2023年(令和5年)1月に放送された『100分deフェミニズム』(NHK・Eテレ)において、社会学者の上野千鶴子氏は、「全身全霊で働く」男性の働き方と対比して、女性の働き方を「半身で関わる」という言葉で表現したことが紹介されます。著者は、「身体の半分は家庭にあり、身体の半分は仕事にある。それが女性の働き方だった。しかし高度経済成長期の男性たちは、全身仕事に浸かることを求めた。そして妻には、全身家庭に浸かることを求めた。それがうまくいっていた時代は良かったかもしれない。だが現代は違う。仕事は、男女ともに、半身で働くものになるべきだ」と述べます。

著者は、以下のように述べています。

「自分から遠く離れた文脈に触れること――それが読書なのである。そして、本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。自分に関係のあるものばかりを求めてしまう。それは余裕のなさゆえである。だから私たちは、働いていると、本が読めない。仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ」

「『働いていても本が読める』社会」では、著者は「疲れたときは、休もう。そして体と心がしっくりくるまで、回復させよう。本なんか読まなくてもいい。趣味なんか離れていいのだ。しんどいときに無理に交友関係を広げなくていい、疲れているときに無理に新しいものを食べなくていいのと同じだ。そして――回復して、新しい文脈を身体に取り入れたくなったとき、また、本を読めばいいのだ。そんな余裕を持てるような、『半身で働く』ことが当たり前の社会に、なってほしい。何度も言うが、それこそが『働いていても本が読める』社会だからだ」と述べています。

本を読むことは、自分から遠く離れた他者の文脈を知ることです。しかしそれは遠く離れているとはいえ、自分と完全に切り離されているわけではありません。いつか自分につながってくる文脈なのかもしれないのです。遠く離れた他者もまた、いつかのあなたとつながる文脈にいるのかもしれません。だとすればやはり、本を読むことは、どこかであなたにつながるかもしれない文脈を知ることだとして、著者は「今は、働くことにつながらないように見えても。働きながら、働くこと以外の文脈を取り入れる余裕がある。それこそが健全な社会だと私は思う。働いていても、働く以外の文脈というノイズが、聴こえる社会。それこそが、『働いていても本が読める』社会なのである」と述べるのでした。

最終章「『全身全霊』をやめませんか」の「日本の労働と読書史」では、明治~戦後の社会では立身出世という成功に必要なのは、教養や勉強といった社会に関する知識とされていたことが紹介されます。しかし現代において成功に必要なのは、その場で自分に必要な情報を得て、不必要な情報はノイズとして除外し、自分の行動を変革することであるとして、著者は「そのため自分にとって不必要な情報も入ってくる読書は、働いていると遠ざけられることになった。つまり、1980年代以前に長時間労働に従事する人々が本や雑誌を読めていたのは、それが労働や社会的地位上昇の役に立つ『知識』を得る媒体だったからだ。しかし1990年代以降、労働や成功に必要なものは、自分に関係のある情報を探し、それをもとに行動することとされた。だが今後、80年代以前のような「労働のために読書が必要な時代」はもうやってこないだろう」と述べます。

「強制されていないのに、自分で自分を搾取する『疲労社会』」では、20世紀、わたしたちは常に、自分の外部にいるものと戦ってきたといいます。たとえば他国との戦争、政府への反抗、上司への反発など。わたしたちが戦う理由は、支配されないためでした。しかし21世紀、実はわたしたちの敵は自分の内側にいるとして、著者は「新自由主義は決して外部から人間を強制しようとしない。むしろ競争心を煽ることで、あくまで『自分から』戦いに参加させようとする。なぜなら新自由主義は自己責任と自己決定を重視するからだ。だからこそ現代において――私たちが戦う理由は、自分が望むから、なのだ。戦いを望み続けた自己はどうなるのだろう? 疲れるのだ。その結果として人は、鬱病や、燃え尽き症候群といった、精神疾患に至る」と述べています。

著者は、以下のように訴えます。

「サラリーマンが徹夜して無理をして資料を仕上げたことを、称揚すること。お母さんが日々自分を犠牲にして子育てしていることを、称揚すること。高校球児が恋愛せずに日焼け止めも塗らずに野球したことを、称揚すること。アイドルが恋人もつくらず常にファンのことだけを考えて仕事したことを、称揚すること。クリエイターがストイックに生活全部を投げうって作品をつくることを、称揚すること。――そういった、日本に溢れている、「全身全霊」を信仰する社会を、やめるべきではないだろうか? 半身こそ理想だ、とみんなで言っていきませんか。それこそが、『トータル・ワーク』そして『働きながら本が読めない社会』からの脱却の道だからである」

みんなが「半身」で働ける社会こそが「働きながら本を読める社会」につながるとして、著者は「たとえば、こんな働き方はどうだろうか。従来の日本企業は、『全身』で働く少数の男性正規雇用者に固定費用をかけ、バッファとしての残業代を支払っていた。しかしこれからの日本は、『半身』で働くたくさんの多様な人々に残業代なしで働いてもらうことが重要ではないだろうか。同じ仕事をこなすにしても、『全身』の男性雇用者5人の仕事量より、『半身』の人種も年齢もジェンダーも多様な10人の仕事量を求めたほうが、ドロップアウト=過労による鬱や退職を防げるのではないだろうか」と述べます。そして最後に、著者は「働きながら本を読める社会をつくるために。半身で働こう。それが可能な社会にしよう。本書の結論は、ここにある」と述べるのでした。