- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

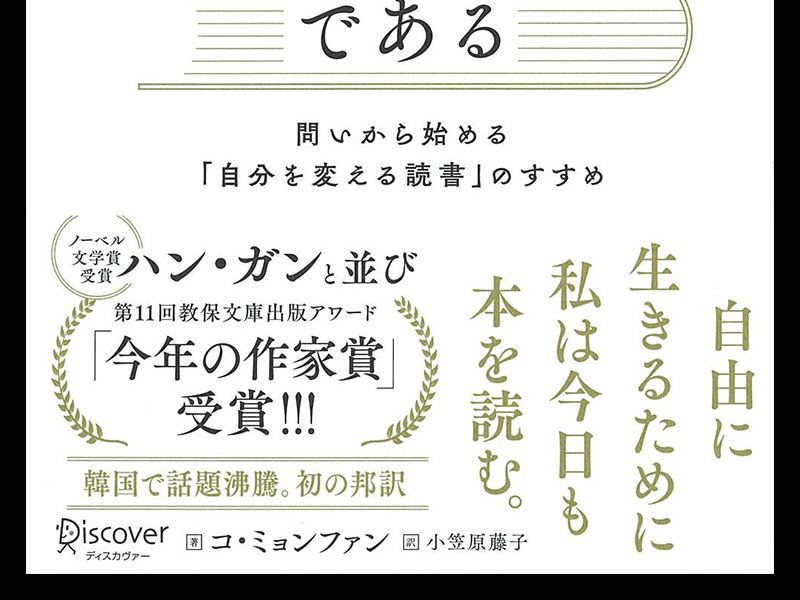

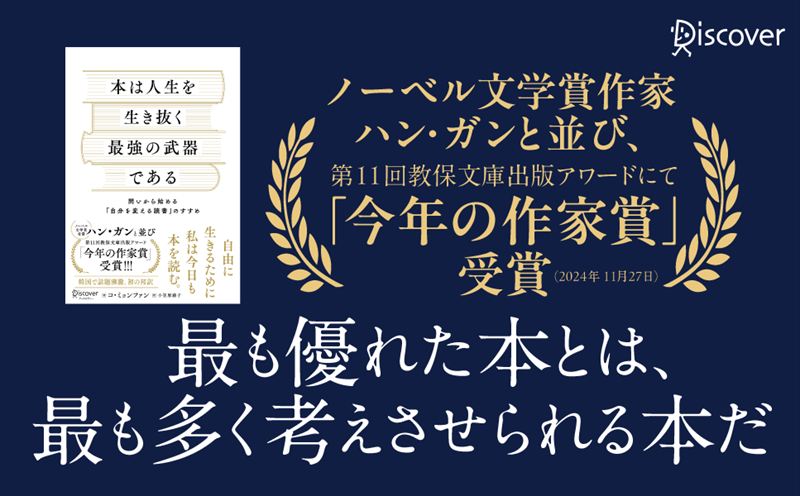

No.2417 読書論・読書術 『本は人生を生き抜く最強の武器である』 コ・ミョンファン著、小笠原藤子訳(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

2025.09.02

『本は人生を生き抜く最強の武器である』コ・ミョンファン著、小笠原藤子訳(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を読みました。「問いから始める『自分を変える読書』のすすめ」というサブタイトルがついています。著者のコ・ミョンファン(고명환)は、たった1日でYouTube動画100万回の再生回数を記録し、初めての出版から1ヶ月余りで数十カ所から講演依頼を受けたそうです。自己啓発のアイコンであり、現代最高のモチベーションの専門家。サムスン、ウォルサン建設、メリッツ火災などの大企業から、中小ベンチャー企業部と中小企業家協会、大学や小学校、全国にある読書会まで、本に関連するテーマならためらうことなく駆けつけています。現在、4つの飲食店を運営しており、執筆や講演、公演企画や制作など様々な分野で楽しく働いているとか。次の目標は、めちゃくちゃな図書館を建てて図書館長になること。2024年、ノーベル文学賞受賞者のハン・ガンと並び、第11回教保文庫出版アワード「今年の作家賞」を受賞し、注目されています。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「自由に生きるために私は今日も本を読む。」「ノーベル文学賞受賞ハン・ガンと並び、第11回教保文庫出版アワード『今年の作家賞』受賞!!!」「韓国で話題沸騰。初の邦訳」と書かれています。

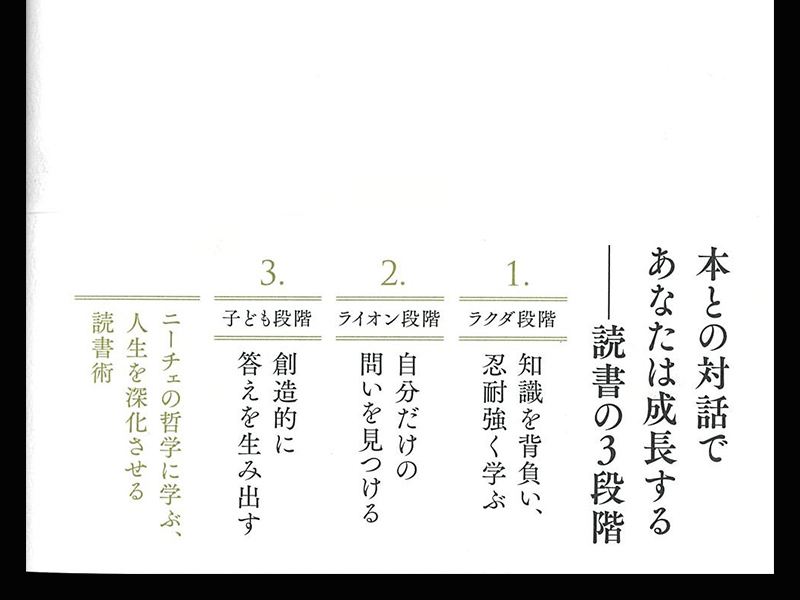

本書の帯の裏

本書の帯の裏

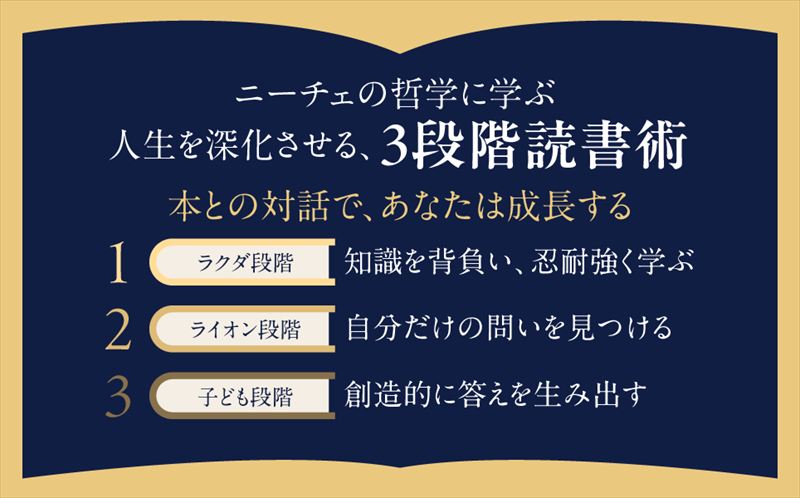

帯の裏には、「本との対話であなたは成長する――読書の3段階」として、「1.ラクダ段階:知識を背負い、忍耐強く学ぶ」「2.ライオン段階:自分だけの問いを見つける」「3.子ども段階:創造的に答えを生み出す」「ニーチェの哲学をもとに著者が考案した人生を深化させる読書術」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

カバー前そでには、「本が与えてくれること」として、「世の中の情報に飲み込まれない‟武器”になる」「思考を深め、‟自己成長”をもたらす」「知識ではなく、‟自分だけの知恵”を育てる」「人生を変える‟問い“”を見つける力を養う」「時間を超えた‟偉人たちとの対話”を可能にする」と列記し、最後に「最も優れた本とは、最も多く考えさせられる本だ」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

アマゾンの内容紹介には、「交通事故で死の淵をさまよった後3000冊の本を読み、人生を劇的に変えたコ・ミョンファンによる『自分を変える読書』のすすめ」として、以下のように書かれています。

・求められるままに、日々、誰かのためだけに忙しい日々を送っていませんか?

・自分が本当にしたいことがわからなくなっていませんか?

・世の中の情報に飲み込まれて、本当のことがわからなくなっていませんか?

アマゾンより

アマゾンより

また、「自分の人生を生きたいならば、本を読みましょう。ただ読むのではなく、「問い・考え」ながら。でも、時間がない……そんな声が聞こえてきそうです。著者はいいます。『忙しいからこそ本を読むべきだ』本を読むことで、自分自身が成長する。そうすれば、できなかったことがうまくできるようになり、時間が生み出せる。そしてまた本を読む時間が増える。さらに成長できる」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の通りです。

「日本のみなさまへ~眠れる可能性を呼び覚ます読書の力」

「はじめに~最もつらい道こそ実は最も近道である」

第1部 本は人生を

生き抜く武器である

1章 「自分」をつくりあげるために私たちは本を読む

回答する世界ではなく、質問する世界を生きる

FIREを夢見るあなたへ

最も優れた本とは最も多く考えさせられる本である

本が投げかけてくる質問についてひたすら思考する

7兆ウォンを手にする富豪が死ぬ前に後悔したこと

読書によって、時間を支配する凝縮の力を手に入れる考えなければ目は濁る。読書が鋭く澄んだ目をつくる

経験しなくてもいい苦痛から抜け出したいなら

2章 真の自分と出会うために私たちは問う

苦労した人だけが得られる幸せがある

目の前のことだけに集中すれば知らぬ間に世界は変わっている

いい問いひとつで人生は大きく変わる

「座右の書」は日々変わる

「知っている話」の罠

成功よりもずっと大切なことのために

めちゃくちゃなカオスからしかアイディアは生まれない

人生も読書も長距離レース

3章 望む未来の自分を思い描く

情熱が生まれる「アファメーション」の力

自分の中に存在している本当の「自分」を探そう

決して失敗するとは思えない人生を準備しよう

明確な概念を持たない人になろう

幸運は足し算ではなく掛け算である

幸福を手にする人々の口ぐせ

空想せず想像せよ

所有するのではなく自分の中に積み上げる

不足感が必要な理由

「他人」という文字の秘密

誰かの成功を助けよう

第2部 ニーチェに学ぶ

人生と読書の3段階

4章 何かに引きずられることのない

人生の始まり「ラクダ段階」

ラクダ段階へようこそ

何を読めばいいかわからない人のための本の選び方

本を読む苦痛をまず楽しもう

1日1分、脳をだます読書法

読みながら寝落ちする経験

本をぼろぼろにする練習

失敗はしても敗北してはならない

5章 ひたすら自分に集中する

勇気ある人生「ライオン段階」

ライオン段階へようこそ

みんな同じ? 自分は違う!

焦りと慢心に警戒しよう

10ページ読書法のすすめ

月に1度、10時間の読書

ノートではなく、心に刻もう

読書会に出かける理由

朝には一篇の詩を読もう

自分だけに意味のある文章を持とう

6章 自分だけの哲学で世界を動かす「子ども段階」

子ども段階へようこそ

ライオンと子どもの相違点

周りの人々に幸せを分け合える「メッセンジャー」になろう

本に出会ったら本を殺めよ

1行読んで、1時間考える

静かな瞬間

武器が詰まった自分だけの書斎をつくる

これが真に安定した人生だ

「おわりに~図書館は偉大だ」

付録1「ラクダ段階におすすめの本」

付録2「ライオン段階におすすめの本」

付録3「子ども段階におすすめの本」

「本書に登場する書籍リスト」

「日本のみなさまへ~眠れる可能性を呼び覚ます読書の力」の冒頭を、著者は「苦しみの中にこそ、人生の答えがある」――これが私の人生哲学です。私たちは誰でもラクな道を選びたがるものですが、本当の成功は敢えて険しい道を歩む覚悟から生まれます。私はこれを、飲食店の経営で身をもって学びました」と書きだしています。読書もラクではありません。だからこそ、読み終えた先には大きな喜びとともに、人生の答えが待っているのだとして、著者は「実は、私たち1人ひとりの内には、偉大な巨人が眠っています。偉大な巨人は、『可能性』ということもできるでしょう。そして、多くの人はその存在に気づいていません。本を読むことで、人はその内なる巨人を目覚めさせることができます。だから、本を読むときは、内に眠る偉大な力を目覚めさせるつもりで読んでください。私もそうやって本と向き合ってきました」と書いています。

「はじめに~最もつらい道こそ実は最も近道である」では、はじめはつらいかもしれないけれど、ラクに生きられるようになるための最良の方法は「読書」だとして、著者は「読書はつらい。何よりも疲れる。読書が良いものだということを知っていながらも、本を読まない人は多い。読まないのではない、読めないのだ。それほどしんどい。けれども、つらいからこそ、その分、あとでラクになれる。動画で講義を受けるほうが本を読むよりラクだが、本ほどの効果はない。だまされたと思って、1日10時間以上机に向かって座って本を読んでみよう。たった1日で、驚くほど自信が持てるはずだ。これぞ読書パワーだ」と述べています。

第1部「本は人生を生き抜く武器である」の1章「『自分』をつくりあげるために私たちは本を読む」の「回答する世界ではなく、質問する世界を生きる」では、わたしたちは「回答する世界」ではなく「質問する世界」を生きなければならないと述べられます。回答する世界は「他人に牽引される世界」であり、質問する世界は「自分が牽引する世界」です。すなわち自分が自分を支配する世界です。これが回答より質問を多くしなければならない理由であるといいます。著者は、「まだ十分間に合う。自分に投げかける決定的な質問を探してみよう。いい問いひとつで、人生は変わる」と述べています。

「本が投げかけてくる質問についてひたすら思考する」では、本を読む理由は、思考するためであると述べています。では、思考するのは何のためか? それは自己成長のためだといいます。本を読めば、なぜ考えるようになるのだろうか? それは、本があなたに質問を投げかけるからだといいます。著者は、「自分に向かういい質問がひとつあれば、一瞬にして人生は変わる。その質問を探すために本を読むのだ。私の人生を変えた質問はこれだ。『何かに振り回されることなく自分の人生を生きるには、どうすればいい?』この問いを自分に投げかけた途端、本をすらすら読めるようになった。眠くなることも、つらいこともなくなった」と述べるのでした。

「読書によって、時間を支配する凝縮の力を手に入れる」では、本を読む理由のひとつに、凝縮の力を訓練するということがあると述べられます。多くの本は、比喩を使ったり、物事を凝縮させたりして書かれています。なぜかというと、より多くの人がそれぞれの苦悩や状況に合わせて、自分で読み解く力を身につけられるようにするためです。著者は、「読解力を身につけ、隠された意味に気づき始めると、読書が楽しくなる。楽しさに加え、ものすごい能力も得られるようになる。時間を凝縮する方法がわかるようになるのだ」と述べています。

「考えなければ目は濁る。読書が鋭く澄んだ目をつくる」では、本を読み、思索にふけった人だけが、その目に鋭さを増し、幼い子どものように澄んだ目を持つようになるといいます。肉体は古びても、精神は若返るのです。著者は、「法頂和尚の『清く香しく』という本の題名が、ようやく腑に落ちる。濁った目は死を恐れている証拠である。ひたすら怖い。これ以上考えるのは嫌だ。そう思っていると、目はもっと濁ってしまう。ところが読書を通して目が澄んでくると、死を恐れなくなる。死が、いくらでも受け入れられるもの、香り高いものになるのだ」と述べます。本当に死ぬ直前になると、一瞬目が輝くと言われています。悟りの瞬間です。そのとき、「ああ、今まで間違った生き方をしてきたな」という考えがよぎるとしたら、なんと惨めな死に様でしょうか! 著者は、「そんな死を迎えたくないなら、自分の人生は、自分で支配しなければならない。自分自身の幸せを最優先に置き、自分を愛してほしい。読書し、思考するのだ」と述べるのでした。

2章「真の自分と出会うために私たちは問う」の「苦労した人だけが得られる幸せがある」として、ランナーズハイを取り上げます。30分以上走ったら感じることができる快感です。普通、心拍数が1分間に120以上にならないとランナーズハイにはならないので、最低でも30分は走らないと体験できません。この快感を体験すると、疲労は消えて新たな力が湧いてくるといいます。著者は、「ランナーズハイがやってくる理由は、おそらく、つらくても走り続けてきたからだ。死にそうなくらい苦しい時間を耐えて走り続けた結果、ランナーズハイに到達するのだ。結果が出ないことに焦っている人たちは、つらい過程を省略したランナーズハイだけを望んでいるようなものだ。苦しいステップを踏もうとしない。しかしこれは、絶対にあってはならないことである。つらい過程なくしては、決して結果を得ることはできない。これは、物は落下し、太陽は毎日昇っては落ちるという絶対不変の法則よりも、よっぽど確かな原理だ」と述べます。

「『座右の書』は日々変わる」では、著者は「本とあなたの人生がまさに調和したそのとき、初めてその本はあなたの座右の書になる。ワンステップ成長して、さらに読み進めていけばもっと良い本に会える」と述べています。本1冊が、あらゆる人に人生の答えを教えてくれるわけではありません。自分が読んだ本1冊、1冊があなたの体の細胞になり、ひとつずつ増えていくのです。著者は、「本の細胞が加えられるたびに私は成長する。あなたの書斎に本が積まれ、あなたの体内に本の細胞がどんどん増えると、あなたはついに『巨人』になる。『自分の中に眠る巨人を目覚めさせよ』という言葉は、『自分の中に眠る本の細胞を目覚めさせよ』という言葉と同義である。巨人は、世界を高い場所から見下ろす。眼下には、あなたが望むものすべてがある。どこに行けばいいのか、道も見えてくる。 今あなたが読んでいる本は、あなたを巨人にしてくれる」と述べています。

「『知っている話』の罠」では、知っていると思い込むところに、まさに真理が隠されていると述べています。何かを聞いたり接したりするとき、「あ、それは知っている話だ」とやり過ごしてはいけません。もう一度、その話をしっかり聞いて考えてみると、その中に必ず真理を見つけられるのです。ソクラテスは、「私が唯一知っていることは、私は何も知らないということだ」と言いました。有名な「無知の知」ですが、このような姿勢で人生を生きなければ、真理を発見し続けることはできません。わたしたちは常に「知らない」という前提で生きていくべきだといいます。「知っている話だ」と聞き流してしまえば、元も子もないのです。

「めちゃくちゃなカオスからしかアイディアは生まれない」では、著者の読書量は通常、1日300ページほどであると明かされます。しかし、執筆したいときは1日600ページくらい読むそうです。10時間以上座って身じろぎひとつせず、ひたすら本を読むのです。そんなふうにして数日読んでいると、急に脳が詰まった感じになるといいます。脳の中から文章がポンポン飛び出してくる準備ができたんだと感じられるのです。著者は、「まるでポップコーンをつくるとき、油の温度がだんだん上がるにしたがってポンポン弾け始める直前状態になるように。そんなときノートを開けば、自然に文章が書ける。書いていても飛び出てくる力が弱まれば、また本を読めばいい。だから私は文章を書くときに不安を抱かない。本さえ読めば自然に書けると確信しているからだ」と述べるのでした。

3章「望む未来の自分を思い描く」の「明確な概念を持たない人になろう」では、概念の「概」という漢字の意味について説明されます。米の販売店へ行き、1升の米を買いたいと言えば、店主は1升を量る枡を持ってきて、そこに米をたっぷり入れてくれます。次に店主はある道具を持ってきて、その枡にぴったり入るように擦り切ります。その道具を「枡かき」と呼ぶのですが、これがまさに「概」という漢字の意味なのです。概の字は、枡かきを意味します。つまり概念とは、「溢れる思考を削れ」という言葉なのです。著者は、「恐ろしい。チェ・ジンソクの『人間が描く模様』を読んで、『概』という字の意味を知り、嘆声をもらした。もしかしたら自分がまだ偉大になれない理由が、このせいなのではないかと思ったからだ。『出る杭は打たれる』からと、型に収まって生きようと努力してきたせいだ、自分の考えを削り取ってきたせいだ」と述べます。

「幸運を手にする人々の口ぐせ」では、ネガティブな言葉を口にすることへの戒めが述べられています。特に、後悔する言葉を決して吐いてはいけないといいます。著者は、「私も人間だから、後悔の言葉がふとした瞬間に飛び出す。昨日も執筆中に居眠りしてしまい、朝に目を開けた瞬間、『もう少し書いてから寝るんだった』という気持ちになった。だからすぐに『そうじゃない。よく眠れたんだ。昨日、もっと書いたところで、いい文章は書けなかったはずさ。ぐっすり眠れたんだから、それでいいことにしよう』と気持ちを立て直した。実際そう思ってみると、あながち間違いでもなかった」と述べています。この著者の発言には、わたしを含めた物書きならみんな共感するのではないでしょうか。

第2部「ニーチェに学ぶ人生と読書の3段階」では、ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』の中にある「私は君たちに、精神の3つの変化について語ろう。どのようにして精神はラクダとなるか、どのようにしてラクダはライオンとなるか、 そしてどのようにしてライオンは最後に子どもとなるかを」という一節が紹介されます。著者は、この概念こそが読書の身につけ方を段階的に説明できる最も完璧な方法だといいます。最初はラクダ段階で、「陽射しが降り注いでいる砂漠を歩いていくラクダは、背中に重い荷物を背負い、主人が指し示す方向へ、トボトボ歩いている。ラクダは知らない人に、勝手に荷物を載せられ、知りようもない場所へ向かっておとなしく歩かされる。多くの人間は、生まれてから死ぬまでラクダの精神で生きるそうだ。つらくても、なぜつらいかを考えず、ただ黙々と耐えながら乗り越えていく。与えられた道を進み、引かれるままに従う」と書かれています。

2番目はライオン段階で、「ライオンはまず自由だ。自分の目的地を定め、その道を切り拓きながら進む。怖いもの知らずの勇気があるため、自ら克服する術を知っている。こう言うと、ラクダに比べてずっと幸せに見えるかもしれないが、実はそうではない。ライオンはいつも弱肉強食の世界で争わなくてはならない。必ずや勝利するんだというプレッシャーがある。また、ライオンは自分だけのために狩りをする。分け与えたりはしない。だからいつも生存のストレスに苛まれる」と述べます。3番目は子ども段階で、「子どもは何ものにも縛られず自由に楽しむ。道に転がる小石ひとつで何時間も遊び、友達には自分が持っているものを惜しみなく分け与える。誰かに指図されて何かをすることはなく、誰かに勝ちたいという欲望もない。ただ自分自身で自由に幸せを感じられる。これは最も自分らしい段階である。さらに、子どもは無限にポジティブだ。子どもの目から見える世界は常に美しい。私たちが究極的に追求すべきは、子ども段階である」と述べるのでした。

4章「何かに引きずられることのない人生の始まり『ラクダ段階』」の「1日1分、脳をだます読書法」では、もともと脳は使わないことを快適と考え、快適なことだけをしたがる傾向にあると説明されます。だからスマホのようなものを1日中見ていても、脳を使わないから快適なのだというのです。そこで1年間、「私は本を読むと快適で楽しく思う人なのさ」と脳をだましてみると、むしろスマホを長いこと見ているのが不快になるとして、著者は「私が実際にそうである。スマホの画面を長く見ていると、目も頭も痛くなり、胸も苦しくなる。決して何時間も見ていられない。スマホを見るより本を読むときに、私の脳はより快適モードになったのである」と述べます。

5章「ひたすら自分に集中する勇気ある人生『ライオン段階』」の「焦りと慢心に警戒しよう」では、「異化効果」という言葉が取り上げられます。演劇などで使われる言葉で、観客を演劇からあえて遠ざけるようにし、観客が今、目にしているものは実際のことではなく「縁起」だと明白に語る技法を指します。ドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトがこのような「わざと遠ざける効果」を使用したのですが、彼はよく知っている素材をわざと見慣れない未知のものに見えるように仕立てることで、観客を疎外させたのです。つまり、劇に完全に感情移入することを阻んだのです。なぜ、ブレヒトはそんなことをしたのでしょうか? それは観客に「考える余裕」を与えるためでした。

6章「自分だけの哲学で世界を動かす『子ども段階』」の「子ども段階へようこそ」では、読書の最終段階は「子ども段階」であると述べています。最も創造的であり利他的で、しかも物質的なものを超越した段階。わたしたちが本を読む究極の目標は、このような子どもになるためであるといいます。著者は、「体は疲れているのに本を読むと目が冴える、これが子ども段階の特徴だ。気づきが嬉しくて脳が覚醒する。気分のいい爽快感が頭の中から身体中に広がっていく。この段階の人は、もう読む本の数にこだわったりしない。行間に隠された意味を理解したいがために、読んでいる途中で止まることも厭わない。1日中その意味について考えを巡らせ、ある日には、1行しか読めないこともある。たった1行だが、そうして悟った思考は、自分だけの哲学になる」と述べています。子ども段階では、もう自分が誕生した理由、自分の人生が進む方向を知っているため、黙々と我が道を進みます。目標はあるけれど、目標達成のためにあたふたすることはなく、1日1日を楽しみながら生きるのです。働く日々が本当に楽しく、仕事も遊びも楽しいから、ほぼ毎日が幸せで疲れを知らないとして、著者は「心底楽しければ、疲れも感じない」という言葉で結ぶのでした。

「武器が詰まった自分だけの書斎をつくる」では、武器になる著者だけの本棚が紹介されます。ひとつめの空間には、自分の人生を完成させてくれる本が並んでいます。いつでも目にし、読み返すべき本です。現在は、『孫子の兵法』、『カラマーゾフの兄弟』、『その男ゾルバ』、『史記列伝』(司馬遷)、『ドン・キホーテ』(セルバンテス)、『レ・ミゼラブル』、『異邦人』(アルベール・カミュ)、『知と愛』(ヘルマン・ヘッセ)、『シッダールタ』、『居酒屋』(エミール・ゾラ)、『人間の土地』(サン=テグジュペリ)、『老人と海』、『デミアン』、『モンシル姉さん』、『人間が描く模様』、『そばの花の咲く頃』(イ・ヒョンソク)、『森の生活 ウォールデン』、『ストーナー』などが並んでいます。

著者は、「私はひどく苦しいとき、このスペースに並べられた本の前に立つ。タイトルをゆっくりと吟味しながら読む。手に取る1冊を選び、私が線を引いて余白に書き込んだ文章を読む。そうしていると、『今はこの本だ』という感じを受ける。昨日は『カラマーゾフの兄弟』がそんな本だった。読むたびに新しい。今回はゾシマ長老の生前最後の説教の箇所で、悪行に対する心と罪についての悟りを得た。この空間にある本は、読めば読むほど神秘的な力を感じさせてくれる。自分のためだけに生きようとする欲望を振り払い、心から他人の成功を助けようとする心が芽生え、早く成功するんだという焦燥感を消し、お金よりもはるかに大切なものを考えさせられる。だから、最後には自分がどう生きれば美しい死を迎えることができるのかということに気づかせられる」と述べます。

さらに、著者は「ここは、私の人生で最も中心となる書棚だ。人間は基準があるとき、恐れを抱かない。だから自分の基準になる書棚をつくるのだ。今すぐに人生の基準となる本を本棚に並べ、そのスペースに並べる本を探そう。そうして世界に勝てる最強の武器を装着するのだ。この空間の本は、多くを必要としない。50冊未満でいい。もちろん本は増え続けるが、すぐにたくさん増えたりはしない。あるときは数年ぶりに1冊が追加される。それほどに厳選に厳選を重ね、選び抜かれる本だ」と述べます。2つめのスペースには、今現在、自分の人生に役立つ本が並べられています。アイディアを得るための本です。3つめのスペースには新しく購入した本が並べられています。このスペースは自分の人生の器を大きくしてくれる場所です。これまで全く知らなかった分野を学ぶとして、著者は「私はこの書斎を『武器庫』と呼ぶ。本を前にして立つと、私は巨人になる。全宇宙が私の前に置かれていて、あらゆるチャンスが私の掌にある。恐れも苦痛もない。美しい私の人生があるだけだ」と述べます。

「おわりに~図書館は偉大だ」では、図書館について述べられています。著者は、「図書館は偉大である。精神科に行かなくても、憂鬱症の薬が処方されなくても、たった15分で治してくれるのだ。それどころか、さらに力いっぱい前進できる気力とアイディアまでくれる。しかも無料だ。行かずにはいられない。私が食べる料理が私をつくり、私が巡らす思考が私をつくり、私が出会う人が私をつくる。偉大な図書館に出会ってほしい。図書館で座り、偉大な考えを持とう。本を飲み込んでほしい。あなたは偉大である」と述べるのでした。本書は、ニーチェの「ラクダ段階」「ライオン段階」「子ども段階」からヒントを得た読書の3段階説もユニークでしたが、何と言っても「武器庫」としての書斎という考え方に強く共感しました。一条真也の読書館『知的生活の方法』で紹介した故渡部昇一先生の名著を思い出しました。わたしも、いつか、こんな書斎論が書きたいです。