- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2429 人生・仕事 『「儀式」で職場が変わる』 クルシャット・オゼンチ+マーガレット・ヘイガン著、齋藤慎子訳(英知出版)

2025.10.30

『「儀式」で職場が変わる』クルシャット・オゼンチ+マーガレット・ヘイガン著、齋藤慎子訳(英知出版)を読みました。原題は“Rituals for Work”ですが、「働き方をデザインするちょっとヘンな50のアイデア」というサブタイトルが付いています。著者のクルシャット・オゼンチは、トルコのカッパドキア出身。戦略デザインコンサルタント(SAP研究所)、スタンフォード大学dスクール講師。デザインが専門のイノベーションコンサルタントです。専門家や一般人のための各種ツールやサービスを考案しています。スタンフォード大学dスクールでは「儀式デザインラボ」を率い、学生やパートナー企業とともに、個人、チーム、人型ロボットの儀式の研究を行っています。マーガレット・ヘイガンは米国ペンシルバニア州ピッツバーグ出身。リーガルデザインラボ所長(スタンフォード大学ロースクール)、dスクール講師。法律およびデザインが専門。スタンフォード大学ロースクールの「リーガルデザインラボ」では所長を務め、アメリカの司法制度をもっと利用しやすくするための研究や啓発を行っています。

本書の帯

本書の帯

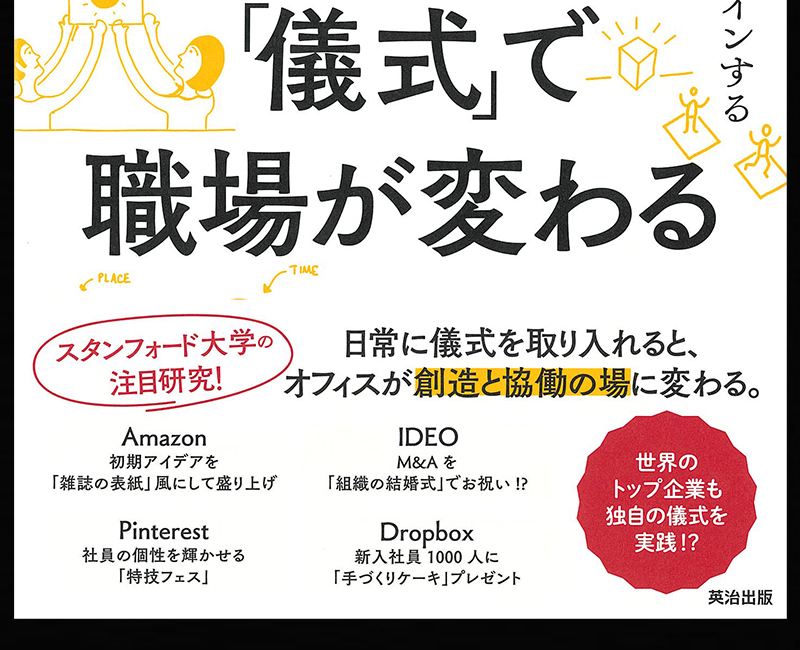

本書の帯には「スタンフォード大学の注目研究!」「日常に儀式を取り入れると、オフィスが創造と協働の場に変わる。」「Amazon 初期アイデアを『雑誌の表紙』風にして盛り上げ」「IDEO M&Aを『組織の結婚式』でお祝い!?」「Pinterest 社員の個性を輝かせる『特技フェス』」「Dropbox 新入社員1000人に『手づくりケーキ』プレゼント」「世界のトップ企業も独自の儀式を実践!?」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

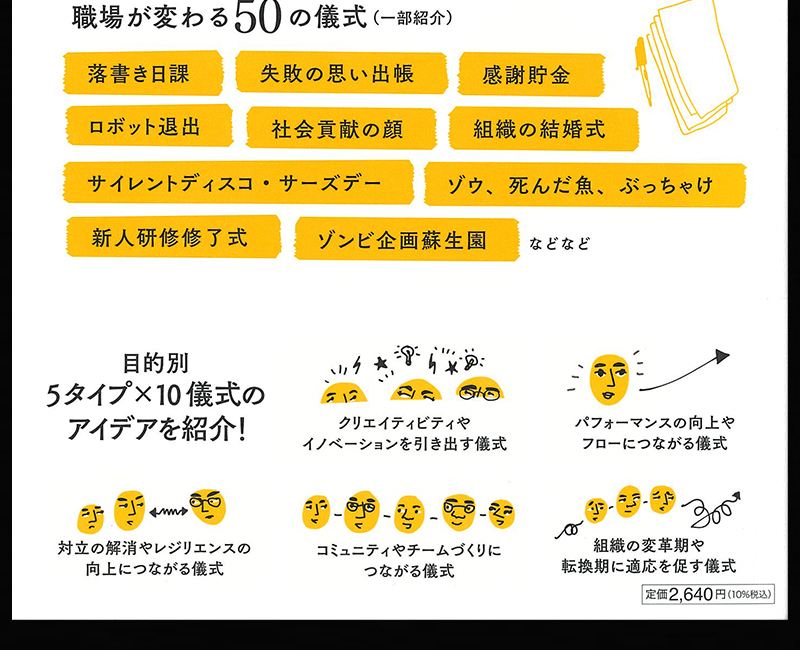

また帯の裏には「目的別 5タイプ×10儀式のアイデアを紹介!」「クリエイティビティやイノベーションを引き出す儀式」「パフォーマンスの向上やフローにつながる儀式」「対立の解消やレジリエンスの向上につながる儀式」「コミュニティやチームづくりにつながる儀式」「組織の変革期や転換期に適応を促す儀式」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンより

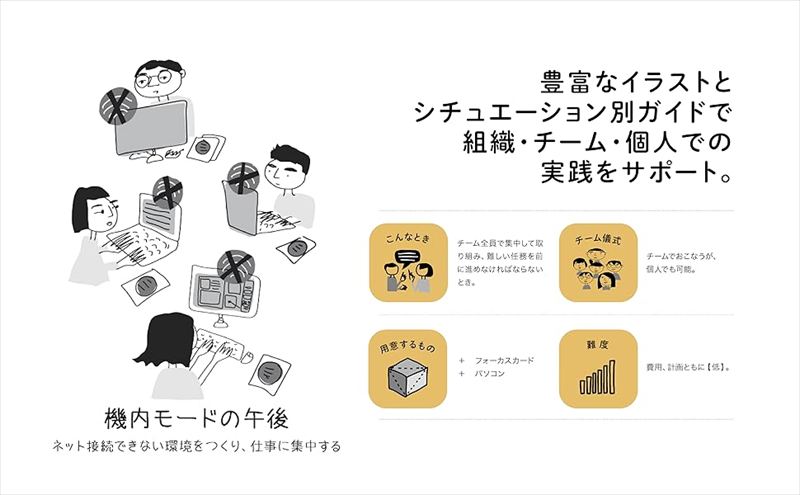

本書のカバー前そでには、「目的に適った儀式をおこえなえば、企業のベースにある価値観や信念など、目に見え相互に作用しあう、現実世界の行為に落とし込めるのです。(「はじめに」より)」と書かれています。アマゾンの内容紹介には、「より良い職場文化(ワークカルチャー)を創造するための儀式を個人・チーム・組織、シチュエーション別に提案。働き方の多様化・個別化がますます進むなかで、職場での場作りやコミュニティ形成のヒントが詰まった一冊!」とあります。

本書の「目次」は、以下の通りです。

儀式の目的一覧

50の儀式索

協力者プロフィール

はじめに

本書の目的

なぜ儀式を仕事に取り入れるのか

儀式の意味

こんな人に儀式を活用してもらいたい

第1部 儀式の力

第1章 儀式でよりよい働き方をデザインする

儀式の力

儀式の原理

職場が変わる儀式5タイプ

第2章 日々の業務、チーム、

組織に儀式をどうとりいれるか

第2部 職場が変わる50の儀式

第3章 クリエイティビティや

イノベーションを引き出す儀式

第4章 パフォーマンスの向上やフローにつながる儀式

第5章 対立の解消やレジリエンスの向上につながる儀式

第6章 コミュニティやチームづくりにつながる儀式

第7章 組織の変革期や転換期に適応を促す儀式

転換期の儀式の効果

第3部 儀式を自分たちでデザインする

第8章 儀式デザインの7ステップ

アマゾンより

アマゾンより

「本書の目的」の冒頭は、「本書は、日々の仕事(ワークライフ)に新しいエネルギーをもたらし、コミュニティを育むのに役立つ『儀式』を紹介するものです。とりわけ、ボトムアップで働き方を変えることに焦点を当てています。トップダウンで一丸となって取り組むというよりも、『儀式』の力を借りることで、小規模参加型で、充実感や生産性を高め、つながりを強くしようというわけです。ほかにも、チームのよりよいコミュニケーションを促す『儀式』や、組織の変革や問題に向きあう助けになる『儀式』も取り上げています」と書きだされています。

著者たちはここ数年、スタンフォード大学dスクールで「儀式デザイン」の講義を受け持ち、企業や公共部門と協力して、仕事におけるエンゲージメントの低下に関連する問題への対応策を突き止めようとしてきました。「儀式」の事例を集めるようになったのも、学生に参考にしてもらい、職場が変わる「儀式」を新たに考えてもらうためだといいます。本書ではこうして集めたさまざまな「儀式」の事例を紹介していくとして、「有名企業が全社をあげて取り組んでいる、企業文化やコミュニティを育む『儀式』もあれば、デザインのワークショップやデザインスプリント〔高速にプロトタイピングと検証をおこなう、アイデア検証のフレームワーク〕で生まれた、実験段階の『儀式』もあります」と述べます。

「なぜ儀式を仕事に取り入れるのか」では、わたしたちは人生のかなりの部分を仕事に費やしていることが指摘されます。それは大企業、小規模のスタートアップ、個人プロジェクト、どれでも同じことだといいます。では、仕事の人間関係、クリエイティビティの発揮、目的意識、人生の転換期、組織の浮き沈みといった観点で、仕事に費やしている時間を充実させることにどれだけ力を注いでいるかと問いかけ、「儀式は、日々の仕事(ワークライフ)の質を高める効果的な戦略になりえます。そして、日頃からおこなうことで、目指している姿に近づきやすくなります。チームの結束が強まる、対立を乗り越える、パフォーマンスを向上させる、変化に対応する、といったことにつながるのです」と述べます。

いま、企業も個人も、さまざまな難しい課題に直面しています。従業員のエンゲージメントの低さ、大きなストレスや不安、人間性に欠ける仕事環境、それに、うまくいかない組織再編。こうした問題を解決するには、多面的な戦略を用い、価値観主導の、クリエイティブな、かつ血の通った環境づくりをしなければならないとして、「儀式は、そうした戦略のひとつであり、リーダーも個人も、難題に取り組むために活用できるものなのです」と述べるのでした。

「儀式って、いったい何なんですか?」という質問には、本書は「儀式とは(ひとつの定義)」であるとして、「個人または集団が、毎回同じような形式や台本にしたがって繰り返しおこなう行為であり、象徴的な意味や意図が込められている」と答えています。「儀式の意味」では、「わたしたちが『儀式』ということばを使っているのは、意味深い時間を生み出す特別な力がある行為を、なんとかうまく表現したいからです。儀式には、そうした行為をふだんの体験とは異なるものにする独特な要素があるのです」と述べます。

儀式は、特定の状況で、毎回同じような形式や台本にしたがって行われる行為です。なんらかの台本があり、決められた手順に沿って繰り返される場合がほとんどです。意図を持って、意識的に行う点が、無意識に行うルーチンとは異なります。儀式は、なにか特別なことが起きていて、そこにみんなが波長をあわせていることを自覚しながら行われると指摘し、本書には「儀式には体の動きが伴います。その動きには規則的なリズムがあり、それが、なにか特別なことが起きているという感覚につながるのです」と述べられます。

また、儀式にはシンボルとなるものがあります。ちょっとしたモノだったり、ことばや行動だったりするかもしれません。それによって、もっと大きな何か、より重要な価値などを象徴しているのです。こうしたシンボルが、いつもとは違う感覚を呼び起こし、ふだんの体験を特別なものに変えます。優れた儀式にはストーリーがあります。ストーリーのおかげで、いま起きていることの意味を理解し、その意味するところをより大きな視点で考え、対処できるようになるのです。本書には、「儀式には、えも言われぬ不思議な要素があります。それが、ごく普通の時間を、心に残る、熱気あるものに高めるのです。部外者が見ると、儀式はくだらない、無意味なものかもしれません。儀式は、理屈で説明できるものばかりではないからです」と書かれています。

「儀式にもさまざまなレベルがある」として、本書は「 儀式はおごそかなもの、崇高なもの、とはかぎりません。規模(盛大さ)もおこなわれる頻度もさまざまです。手短かつ頻繁におこなう儀式もあります。開発チームが毎日おこなう立ち会議などもそうです。こうしたちょっとした儀式にも、共通の目的(シェアド・パーパス)やコミュニティに属しているという感覚を育む利点がやはりあるのです」と述べます。

盛大かつ、たまにしか行われない儀式もあります。たとえば大学などの卒業式は、周到に準備された台本、格式ばった所作など、一生にそう何度もない儀式です。こうした儀式もまた、意味やつながりといった、より大きなものを伝えています。それなりの変化を起こそうとするのに、儀式なんて「生ぬるい」戦略だ、と思われるかもしれませんが、本書は「たしかに、まったくのビジネス論理で機能するものではありません。でも、儀式には、組織のアイデンティティや目標や信条といった抽象的なものを具現化する性質があります。共通の目的(シェアド・パーパス)、仕事の意義、コミュニティの結束といった、目には見えないさまざまな利点をもたらしてくれるのです」と述べるのでした。

「こんな人に儀式を活用してもらいたい」では、儀式の目的は意味を生み出すことにあるとして、「日々の仕事(ワークライフ)、仕事のチーム、プロダクトを、どのようにしてさらに意味あるものにしていくのか。儀式は、組織全体でも、チーム単位でも、個人レベルでも、よりよい職場文化(ワークカルチャー)を意図的に創造する手助けになります。この本は、そうした文化の創造をいろいろ試してみたい、と考えている人を対象としています」と書かれています。

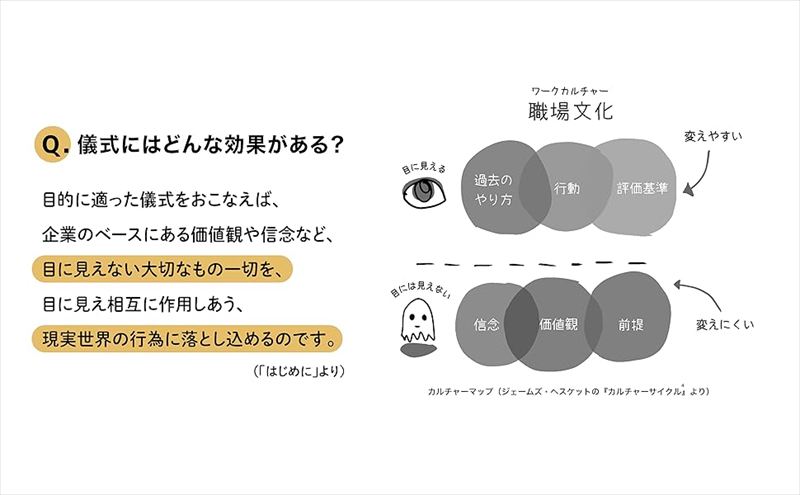

組織文化は、観念的なものです。マニフェスト、信条、規約として文章化されている場合もあるでしょう。こうした難解で抽象的な概念を日々の習慣に落とし込むのが、儀式です。だからこそ、動作や、特定の行為を伴うとして、本書は「目的に適った儀式をおこなえば、企業のベースにある価値観や信念など、目に見えない大切なもの一切を、目に見え相互に作用しあう、現実世界の行為に落とし込めるのです」と述べるのでした。

第1部「儀式の力」の第1章「儀式でよりよい働き方をデザインする」の「儀式の力」では、著者たちが儀式に関心を持つようになったのは、デザインの専門家として仕事をする中で、新たな製品や取り組みを「儀式」というフレームで考えるようにすると、非常にうまくいくケースがあったからであると明かしています。糖尿病患者に食事制限を厳守してもらう、交通違反切符への不服申し立てを支援する、新米マネジャーにチームをうまく管理させる、といったことも一例です。儀式というフレームのおかげで、新製品の魅力が伝わりやすくなり、より興味を持ってもらえた例もあるそうです。

それ自体を「儀式」とは呼ばなくても、儀式というフレームを用いたものを考案すると、活用してみたいと思ってもらいやすいといいます。しかも継続して使ってもらいやすいことがわかりました。儀式は、従うべき道筋をはっきりと設定し、意義やつながりの感覚を呼び起こします。そこが人々を巻き込んだのです。儀式には、人々を結束させ、自分たちを取り巻く世界を理解させる特別な力があると指摘し、本書は「仕事における個人の成長や組織変化の一手段として儀式を試してみたところ、ごく短期間で、費用もあまりかけることなく、コミュニティに明るく活力のある感覚がもたらされることがわかりました」と述べます。

儀式の機能や力については、人類学、心理学、神経科学、組織行動学などの分野でさまざまな研究がなされています。「儀式は秩序や意義をもたらす」では、儀式の基礎的研究が知られるようになったのは、社会学者エミール・デュルケームの研究がきっかけだったということが紹介されます。宗教を研究していたデュルケームは、儀式が信仰のしくみの根幹であることに気づきました。儀式のおかげで、信仰を具体的なものとして理解できるというのです。人は儀式につきものの作法や所作を自然に行います。こうしたものが、秩序や意義ある感覚をもたらすのです。

エミール・デュルケムは、 一条真也の読書館『宗教生活の原初形態』で紹介した名著の中で「さまざまな時限を区分して、初めて時間なるものを考察してみることができる」と述べています。これにならい、「儀式を行うことによって、人間は初めて人生を認識できる」と言えないでしょうか。儀式とは世界における時間の初期設定であり、時間を区切ることです。それは時間を肯定することであり、ひいては人生を肯定することなのです。さまざまな儀式がなければ、人間は時間も人生も認識することはできません。わたしは、デュルケームの考えにヒントを得て、「 儀式なくして人生なし」という言葉を思いつきました。

本書では、実証的な研究結果も紹介されています。心理学では、儀式の力は、身体と精神や感情を結びつけられるところに由来しているとされています。このすべてをシンクロさせることで、さまざまなものの「バランスを整える」です。最近の研究論文によると、実際に体を動かして儀式を行うことで、充実感やコントロール感が得られることがわかっています。儀式の一連の動作によって感情が整い、落ち着いた状態を保てるというのです。また、安定的にかつ集中して行動しやすくなるため、パフォーマンスも好調に保たれます。さらには、自分が他人と繋がっているという確信が得られ、一体感も生まれます。

「儀式は不安を軽減し、パフォーマンスの向上につながる」では、アリソン・ウッド・ブルックスの研究が紹介されます。この研究によって、儀式が人前でパフォーマンス(歌唱コンテスト)する前の不安を軽減させ、パフォーマンスの向上につながることがわかったそうです。この研究で行われた儀式は、いまの気持ちを絵に描いてもらい、その絵に塩をふりかけ、声に出して5つ数えてから丸めてゴミ箱に捨てる、というものでした。

この儀式の効果は、参加者にどんな気持ちかを尋ね、心拍数を測ることで測定されました。その結果、任意の行動をとった対照グループや、儀式を行わなかった対照グループと比べて、儀式を行ったグループの方が不安が軽減されていたことがわかったのです。つまり、緊張を伴うタスクの前に儀式を行うことで、気持ちが落ち着き、パフォーマンスの向上につながることを、この研究は示しているわけです。

「儀式は不幸を乗り越える手助けになる」では、グリーフケアに関する研究が紹介されます。フランチェスカ・ジーノとマイケル・ノートンは、大切な人を亡くした人を対象に、追悼儀式の効果を調べました。その結果、儀式は悲しみを軽減させ、不安や孤独のなかでもなんとか気持ちを落ち着かせることがわかっています。「儀式はやる気と結束を強化し、パフォーマンスの質を上げる」では、ノートンの研究チームが集団で行う儀式の効果を調べるため、あるゲームを考えたことが紹介されます。

そのゲームとは、大学構内の特定の数カ所で自撮りをしてきてもらうというものです。ひとつのグループには、両手両足で拍子をとる儀式をみんなで行ってから出発してもらいます。対照グループには一切指示なしです。その後、自撮りした写真点数を数えます。勝敗を分けたのは集合セルフィ―の点数でした。儀式を行ったグループは、行わなかったグループより集合セルフィ―をたくさん撮っていただけでなく、結束力も強かったそうです。

「儀式はクリエイティビティを高める」では、同研究チームによる他の実験も紹介されています。個人の儀式と集団の儀式では、どちらがクリエイティビティに及ぼす効果が大きいか、について調べるものです。まず、参加グループに、あるモノの使い道のアイデアをなるべくたくさん出す、といったクリエイティブなタスクを課します。次に、サイコロを振って出た目に応じた型で腕を回し動かす儀式を行ってもらいます。ひとりで行う人もいれば、集団で行う人たちもいます。結果は、集団で行った人たちのほうが、クリエイティビティも結束力も高まるというものでした。

「儀式の原理」では、4つの原理が紹介されています。

その1「儀式にはえも言われぬ不思議な要素がある」、その2「儀式は意図を持っておこなわれる。参加する人も、この特別なひとときに調和している」、その3「儀式は象徴的な価値を伝える。実用的なことだけでなく、パーパスの共有にもつながる」、その4「儀式はだんだん進化していく。おこなう人々や状況に、より適うものになっていく」というものです。

アマゾンより

アマゾンより

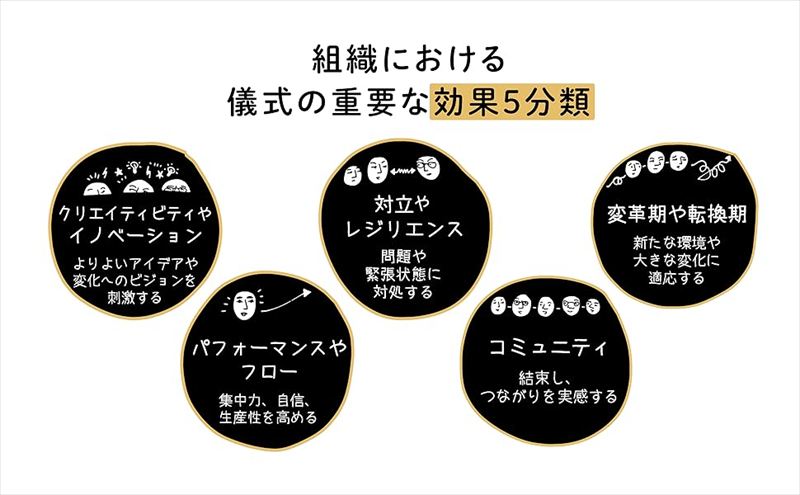

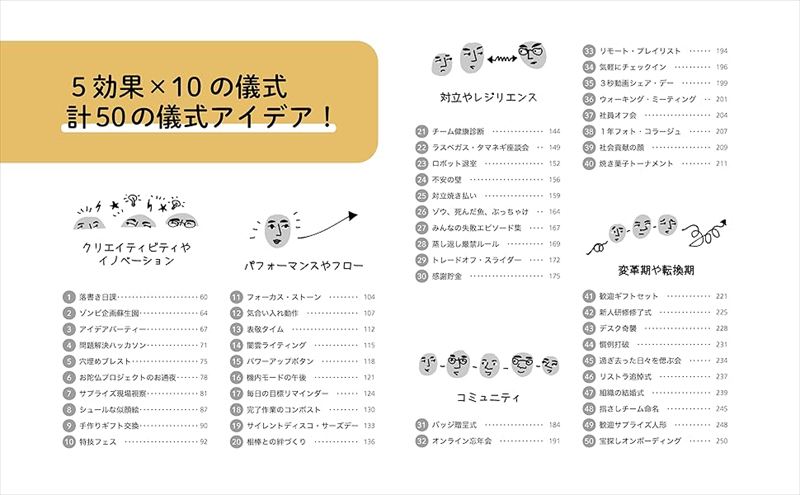

「職場が変わる儀式5タイプ」では、「儀式は仕事におけるさまざまな目的に適うが、組織において特に重要な効果を5タイプに分けた」として、「変革期や転換期:新たな環境や大きな変化に適応する」、「クリエイティビティやイノベーション:よりよいアイデアや変化へのビジョンを刺激する」、「コミュニティ:結束し、つながりと実感する」、「対立やレジリエンス:問題や緊張状態に対処する」、「パフォーマンスやフロー:集中力、自信、生産性を高める」の5タイプを示しています。

アマゾンより

アマゾンより

第2部「職場が変わる50の儀式」では、具体的な儀式が示されていますが、その中でわたしが面白いと思ったものを2つ紹介します。1つめは、「クリエイティビティやイノベーションを引き出す10の儀式」の中の「お陀仏プロジェクトのお通夜」です。内容は、チャレンジしたうえでの失敗をたたえる儀式です。本書には、「これからもリスクをとることを促し、気持ちの整理をしてもらう。音楽と飲食物を用意し、チーム全員に集まってもらう。リーダーたちがその失敗に簡単に触れ、チームメンバーにねぎらいのことばをかけたうえで、失敗を恐れるなと伝えるのもいいだろう。つまり、チャレンジすることを促すわけだ」と書かれています。

この儀式はある製薬会社で行われているもので、かなりの確率で失敗するのが当たり前の環境下で、社員のエンゲージメントやモチベーションの維持を図っています。設定はお通夜と同じで、飲食物、音楽が用意され、仲間たちが集まります。メンバーにとっては、失敗を振り返る場、リーダーたちにとっては、組織の基本的な価値観を改めて確認する場になります。この儀式を行うのは、プロジェクトが大きくポシャったとき。コードを変更したためにウェブサイトを1からつくり直すはめになる、会社をあげての実験的な試みが期待した成果をあげられず中止せざるを得ない、など。軌道修正できる場合もあれば、長年の努力が水の泡となる場合もあるでしょう。

もう1つは、「組織の変革期や転換期に適応を促す10の儀式」の中の「組織の結婚式」です。内容は、組織の合併(または買収)を正式に祝う儀式です。形式的文面のメールで通知するような「よくある」転換期とするのではなく、もっとクリエイティブな共同イベントで特別な機会を演出するものです。そのために結婚式のさまざまなディテールを活用します。この儀式は、デザインコンサルティングファームのIDEOが、他のグループと正式に統合するときに考案しました。会社のキッチンにチャペルを設営し、花を飾り、特大の結婚証明書も用意した。両社の代表が並んで通路を歩いてきて、結婚証明書に署名したあと、ウエディングケーキを互いの口に突っ込み合ったといいます。

両社は、統合が決まって24時間経たないうちに、このイベントをデザインするために集まりました。目的は、今回の買収を、人中心のすばらしいものに感じてもらうことです。「買収」や「合併」ではいかにもビジネスライクで、人のぬくもりが感じられません。そこで、この儀式は、一家族としての新たな門出のように感じてもらうことを目指したのです。この儀式は、IDEOのシカゴ支社が、あるデータサイエンス企業を統合するときに考案されたものだそうです。応用するときは、自分たちの価値観はもちろん、合併・買収に伴う心配の種にあわせて、式、誓いの言葉、演出小道具、結婚証明書を用意します。つまり、この転換期にどのような不安を抱えているかを、それぞれがよく考えるわけだ。本書には、「いずれも組織のライフサイクルの不安定な時期にある。これからかなりの変化があり、アイデンティティ喪失もありうるのだから」と書かれています。

また、この儀式では、人々がこれから抱くことになるさまざまな感情をいかに誘導し、この関係性を双方が望むよりよい未来へ向けていくか、に重点を置くべきだとして、「それぞれが誓いのことばを書いてみることで、よりよい未来像を明確にし、心配な点も認めて、対応できるようにする。双方の文化的慣行(定番の食べ物、音楽、シンボル、内輪ネタなど)を式そのものに織り込むこともできる。この結婚式を橋渡しとし、互いの組織文化に触れあい、この転換期でアイデンティティがすっかり失われるわけではない、と再確認するのだ」と述べられています。

第5章「対立の解消やレジリエンスの向上につながる儀式」の冒頭には、「意見の対立は、失敗同様、日々の仕事(ワークライフ)につきものです。双方が感情的になってしまい、関係性が壊れてしまう場合もあります。儀式は、対立を乗り越えたり、怒りやフラストレーションにうまく対処したり、より建設的な関係に向けて前進したりするための戦略になりえます。うまく機能すれば、もっと率直かつ明快なコミュニケーションも、失敗に対処する個人のレジリエンスも、育むことができます。儀式によって、自己認識や内省、マインドフルネスを促すことで、仕事上のネガティブなことにも対応できるようになるのです」と書かれています。

第6章「コミュニティチームづくりにつながる儀式」の「どんな儀式をおこなっているかで、どんな人間かがわかる」として、儀式の中でも重要かつ長い歴史のあるものは、すべて遊びにもとづいていることが指摘されます。飲食をともにし、音楽を奏で、同じ動作でシンクロし、強い感情に揺さぶられる体験を共有することで、人々が結びつくのです。本書には、「人間は、儀式という前向きな時間を過ごす場をつくり出す生き物です。笑い、創造し、分かちあいます。現在も世界中の文化でおこなわれていますし、都市の成立や農耕・牧畜文化以前からおこなわれていました」と書かれています。

霊長類学博士、進化および行動科学者であるイサベル・ベーンケは、こうした儀式を「社会的技術」と呼んでいます。技術と呼ぶのは、ある機能を定期的に提供する手段だからです。儀式には、コミュニティの結束を強め、クリエイティビティを高める機能があります。こうした儀式が、さまざまな文化やコミュニティをはるか昔に生み出すことにつながりました。しかも、試行錯誤を重ねた社会的技術だからこそ、こうした儀式は、さまざまな文化やコミュニティを、はるか未来にいたるまで築き続けていくものになるはずです。儀式を行うのは人間である証しです。イサベルは「どんな儀式を行っているかで、どんな人間かがわかる」とも言っています。

これはコミュニティや組織にも言えることです。ある集団が行っているいる儀式を人類学的観点で調べると、その集団の暗黙のルールについてかなりのことがわかります。その逆も言えます。儀式を改めたり新たに始めたりすることで、暗黙のルールを変えることも可能なのです。たとえば、地域住民、あるいは同じ学科の学生同士の結束度合いは、集まって食べたり飲んだり音楽を聴いたりする場を自発的につくっているかどうかでわかります。逆に、まとまりに多少欠けている集団でも、飲食や音楽を一緒に楽しむ場を定期的に持つようにすれば、結束が深まり、よりまとまりのある集団になっていくといいます。

第7章「組織の変革期や転換期に適応を促す儀式」の冒頭には、「人生と同じで、個人、チーム、組織にもライフサイクルがあります。職場で言えば、就職、離退職、合併、分割、昇進、降格、引退などがあるでしょう。こうした転換期において、儀式は、変化への適応を促してくれる有効な手段となります。儀式をおこなうことが、状況を正しく把握してコントロール感を取り戻す、新たな役割や業務に早く慣れる、変化のときにも安定性を維持することにつながるのです」と書かれています。先程紹介した「組織の結婚式」もこのジャンルの儀式です。

「転換期の儀式の効果」では、「異動期の精神的サポートになる」として、「入社や昇進で新しいメンバーが入ってくると、当人にも配属先にもさまざまな機会がもたらされます。あたたかい歓迎の儀式をおこなうことで、当人も任務に邁進しやすくなり、新たな環境や業務により早く慣れることにつながります。歓迎の儀式は、組織の価値観をはっきりと示す場にもなるため、新メンバーにきちんと理解してもらいやすくなります。まもなく退職する人がいれば、儀式が感情の整理に役立ちます。それが解雇であれ、自己都合であれ、転換期の儀式でひとりの人間の人生における一大局面に終止符を打つことができます。儀式は、単に区切りをつけるのではなく、不安定になりそうなこの転換期を、退職する当人もチームもよりスムーズに乗り切る一助となります」と書かれています。

わが社は冠婚葬祭を本業としていることもあり、「礼の社」というものを目指しています。「礼(禮)」という字は、「示」と「豊」とから成っています。「示」は「神」という意味で、「豊」は「酒を入れた器」という意味があるそうです。つまり、酒器を神に供える宗教的な儀式を意味します。古代には、神のような神秘力のあるものに対する禁忌の観念があったので、きちんと定まった手続きや儀礼が必要とされました。これが、「礼」の起源であると言われています。ところが、もう1つ、「礼」には意味があります。「示」は「心」であり、「豊」はそのままで「ゆたか」だというのです。ということは、「礼」とは「心ゆたか」であり、「ハートフル」ということになります。わたしの造語「ハートフル」は流行しましたが、なんと「礼」という意味だったのです!

わが社の伝統になっている「一同礼」「S2M宣言唱和」「和のこえ」「末広がりの五本締め」……その他にも、わが社にはオリジナルの儀式がたくさんあります。でも、本書『「儀式」で職場が変わる』には、わたしが思いもしなかったユニークな儀式がたくさん紹介されていました。もちろん、この本はアメリカの企業向けの本なので、そのまま日本の企業に導入するのは難しいものも多いでしょう。でも、儀式によって職場が変わり、生産性が向上して、業績がアップするというのは事実です。なぜなら、儀式ほどそこにいる人々の「こころ」を1つにし、チームを強化させるものはないからです。最後に、わたしも儀式マネジメントの本を書いてみたいと思いました。