- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2422 オカルト・陰謀 『オカルト2.0』 竹下節子著(創元社)

2025.10.03

『オカルト2.0』竹下節子著(創元社)を読みました。「西洋エゾテリスム史と霊性の民主化」というサブタイトルがついています。著者は、比較文化史家・バロック音楽奏者。東京大学大学院比較文学比較文化専攻修士課程修了。同博士課程、パリ大学比較文学博士課程を経て、高等研究所でカトリック史、エゾテリスム史を修めました。著書に一条真也の読書館『陰謀論にダマされるな!』で紹介したベスト新書の1冊をはじめ、『大人のためのスピリチュアル「超」入門』(中央公論新社)、『フリーメイスン もうひとつの近代史』(講談社)など多数。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「中沢新一氏推薦!」として、「この国で長いことタブー語のような扱いを受けていたオカルトという言葉に本格的な解明の光を当て、文化としての正当な位置付けを回復しようとした勇気ある書物!」という中沢氏の言葉が紹介されています。また、「西洋史・近代史を通して秘教の系譜を描き、オカルティズムから得られる知恵を渾沌の時代に生かす方途を探る」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「メスメルとパラケルスス、エリファス・レヴィとルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラ、「ヘルメス文書」とキリスト教、神智学とエニアグラム、エサレン研究所とシュタイナー……。パリ在住の文明史家がエソテリスムの歴史をたどり、欧米のオカルティズム最新事情を考察を交えて、レポートする」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

プロローグ SBNRとエコフェミニズム

第1章 フランス型個人主義とエゾテリズム

(コラム1 フランスのオカルト事情の定点観測を始めた理由)

第2章 メスメルの磁気療法とオカルトの転換点

(コラム2 占い師のセラピー効果)

第3章 西洋オカルト史とオカルト2・0

(コラム3 コーチングから霊媒へ――パラプシーの最新状況)

第4章 科学史・科学哲学とオカルト

終章 オカルト2・0総論

「あとがき」

「まえがき」で、著者は「私たちの生きている21世紀は、『近代』が進むべき道を示していた方位磁石が失われた時代だ。20世紀の世界大戦と冷戦が一応の終結を遂げた後の世界は、西洋中心の価値観が相対化されたポスト・モダンの時代に入ったといわれていた。非キリスト教文化圏の社会でも、『文明化』が進まない社会でも、それぞれの価値観や習慣を捨てずに『多様性』の名のもとに共生できるという期待が生まれたのだ。けれどもそれは長く続かなかった。経済と資本の力による国境を越えた覇権主義が近代国家や市民社会が立つ基盤を崩したからだ。ポスト・モダンが称揚した自由な『個人』の自己実現といった幻想はかき消されることになった」と述べています。

その現実を「レトロピア」と分析した社会学者ジグムント・バウマン(1925―2017)の慧眼のことを、著者は今さらながら考えるそうです。バウマンは「レトロピア」より前に、「リキッド・モダニティ(液状化した社会)」という概念を提唱していました。近代社会では、たとえさまざまな改革や変革によって上にある「建物」が変わろうとも、基盤になる地殻は堅固だったのに、今やその地殻が流動化してもう建物を支えきれないという意味です。著者は、「進歩主義のモダンという高層建築も、ポスト・モダンの多様な集落や一軒家も、同時に足場を失う。世界全体がまさに『液状化』するかのようであり、その中では社会現象を読み解いたり予測したりすることがどんどん複雑で困難になっていった」と述べます。

その心もとなさを抱えた社会で顕著になってきた傾向をバウマンは「レトロピア」と呼びます。トマス・モアの「ユートピア」が理想社会に託す夢という形で500年も続いてきたのが近代のユートピアだったのに、それがいつしか「未来への帰還(バック・トゥ・ザ・フューチャー)」の流れへと変わっていきました。その原因について、著者は「進歩と成長のリレー競争であった西洋近代の『歴史』が少しずつグローバル化した末に社会がノスタルジーへと向かうようになったからだ」と述べます。

レトロピアが集合的記憶を持つコミュニティへの憧れを反映しているといっても、実際の民族や国家に根差した復古的なコミュニティだけではありません。世界中の民族や部族神話の神々、怪物、勇者から、天使や悪魔や宇宙人までを自由に取り入れた「メタバース」そのものが、もはや新しいノスタルジー共有の場となっています。そうやって、歴史的・文化的・科学的整合性などを問題にしない世界に慣れるうちに、それまで宗教の縛りが比較的強かった社会でも、逆に合理主義が徹底した社会でも、いつのまにか「体制」の建前から自由な「多神教的ゾーン」が生まれていました。

これは新しい形の「オカルト」だと指摘する著者は、「隠れた世界、裏の世界のオカルトが、レトロピア文化における選択肢の一つとして『表』と隣り合うことになった。例えば、ピラミッドは宇宙人によって創られたという説を信じるという人がいても、それは『魂の不死を信じる』というタイプの信じ方とは違って、『生き方』とは関係がない。『真理』と『現実性』『実用性』が乖離しているからだ。そのようなレトロピア現象は、ある時は『退行』であって、ある時は液状化した社会におけるレジリエンス(適応の知恵)だともいえるだろう」と述べています。オカルトの世界はすでにゲームやアニメやライトノベルなどで消費されていましたが、パンデミーの先の見えない闇の中で一筋の光を求めて手探りをしようとする人々にとっては、オカルトこそが、「忘れられた宗教」、「失われた精神世界」への無意識の郷愁と穴を埋めるものとなっていきました。それが「オカルト2.0」だといいます。

『心ゆたかな社会』

『心ゆたかな社会』

著者は、「時代の空気が、富と力による支配か、逃避・省略・回避・無関心か、という二つに分かれつつある中で、オカルトへの感性は単なる非合理性への回帰ではない。液状化する足場にしがみつくのではなく、共に見上げることのできる空、個人の枠を超えた居場所を『神秘』に求める動きだ。平時に『共通の大義』を模索するのは容易ではない。パンデミーという『共通の不安』から出発して初めて他者と協働する可能性が探られたことになる」と述べています。このあたりは、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)の帯のキャッチコピーとして使われた「コロナからココロへ」というメッセージにも通じます。パンデミー下で孤独や鬱や葬儀、法事の欠如など、さまざまな問題が出てくることで、霊性の欠如が意識されるようになりました。家族に会えぬまま亡くなった高齢者や家族を看取ることができなかった人たちが、今まで忘れていた「死」を前に、古来続いていた霊的な直観、「あの世」とのつながりを新たに取り戻そうとしているのです。

『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)

『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)

若者のオカルト2.0だけではなく、順境においては「健康長寿」や「遺産相続」などの「終活」ばかりに目が向いていた高齢者自身の意識も変わらざるを得なくなったと指摘し、著者は「1人ひとりが時間と金をかけて『心と体』をマネージメントすればいいと信じていた人々に、『魂』のレトロピアが見えてきた。ヴァーチャルなメタバースの中でだけ完結するオカルトではなく、魂のレトロピアを通じて実存的な不安から抜け出さない限り、本当の平和は訪れない。どんなに『科学や合理主義』が進歩しても、争いはなくならないしエスカレートさえすると歴史が教えてくれる」と述べるのでした。このあたりは、拙著『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)で展開してメッセージに通じます。

プロローグ「SBNRとエコフェミニズム」の「SBNRと『自分仕様』のアマルガム」の冒頭を、著者は「20世紀末から21世紀にかけての『キリスト教文化圏』では、『スピリチュアリティ=霊性』について歴史的な変動が起こった。ひとくちにキリスト教文化圏といっても、フランスのように『カトリック文化圏』でありながらフランス革命や王政復古などを経て特徴的な政教分離法を20世紀初頭に確立した国と、プロテスタントが『建国』したアメリカのような国では異なる。そのアメリカと、カトリック文化圏でありながら、アメリカと同じ『福音派』が急激にシェアを広げたブラジルで、SBNRという現象が顕著になったのは興味深い」と書きだしています。

SBNRとは「spiritual but not religious」の略語です。アメリカやブラジルなどの移民国家では宗教、宗派への帰属が生活に与える影響が多い共同体主義のせいで、宗教の縛りが社会にある分だけ、「宗教ではない」という霊性の自覚の「区別」が必要とされるのかかもしれません。「スーパーノヴァ現象とグノーシス」では、アメリカ型社会とフランス型社会の差を超えて、これまでは一部の団体や階層にのみ限られていたさまざまな「術としての霊性」が、21世紀になってから爆発的に「民主化」したことは人類史上初の出来事であると指摘されます。これは、わたしが唱える「ハート化社会」ということだと思われますが、カナダの哲学者チャールズ・テイラーはこれを「スーパーノヴァ現象」と呼びました。

「スーパーノヴァ現象」とは、それまではバラバラに棲み分けられていた霊性の伝統世界が爆発して超新星が生まれたということです。その内部では、それぞれが自分仕様にブリコラージュするさまざまな文化や伝統の一部切り取りとモザイクがあります。ジャーナリストのナタリア・トゥルイエは今を「紀元2世紀以来最もグノーシス的な時代」だと形容しました。民主化した社会ではすべての人が「知識」にアクセスすることができます。しかし、その「知識」は自分の生の意味、自分だけの真実であり他者と分け合うことはできません。それがグノーシスの原理なのです。

第1章「フランス型個人主義とエゾテリスム」の「仏教と修道院」では、前世紀までのヨーロッパでは一般に、「仏教」は宗教ではなく哲学だと考えられていたことが指摘されます。仏教は「超越神」を立てないからです。20世紀のフランス人には、マジョリティだった「冠婚葬祭カトリック」の家庭で育ち、生まれてすぐに洗礼を受けながら、非近代的な「宗教」を否定して無神論者と自称する人がたくさんいたそうです。その中で霊的な価値の探求を捨てようとはしない者が、宗教ではなく哲学だという仏教に入信(つまり「戒」を受ける)する場合もあるといいます。

カトリックの修道院は、カトリックでありながら、地域で冠婚葬祭を司る教区と結びついていないので、イデオロギー色のない非営利団体という印象によって、非日常を求める若者たちの受け皿になったのだといいます。著者は、「昔からチーズやワインや手作りの農産物による自給自足とそれら製品の販売で経済的に自立していた修道院は、それほどまでにニュートラルな『風景』であったというわけだ」と述べています。まさに、修道院とは宗教施設を超えたコミュニティそのものであったのでしょう。

「インフルエンサーとフランス型個人主義」では、ベネディクト会の男子修道院での有機農法の体験滞在は、基本的に男性を対象としていることが紹介されます。女子修道院では、黙想型の滞在提供が主流です。家族を受け入れる場所もあります。女性にとっての「自然回帰」は、修道院型ではなく、エコロジーとフェミニズムが結びついた「エコフェミズム」が中心となっているのです。著者は、「若い女性に顕著だとされるオカルト2.0現象を牽引しているのは、SNS上で活躍する女性のインフルエンサーたちだ。アングロサクソン国の女性オカルト系インフルエンサーには中年女性が少なくないが、フランスでは若い女性が多い。その理由の一つに、冠婚葬祭以外の宗教離れが進んでからの歴史が長いことが挙げられるだろう」と述べます。

11歳から12歳頃に行われる集団の「盛会聖体拝領」というものがフランスにはあるそうです。子供たちにとって一種の通過儀礼で家族の集まる祝いの行事なので、8歳頃から始まる公教要理の期間が普通のフランス人にとって生涯で最も教会に通う時期となっています。7歳未満の幼児洗礼は、本人の意思ではないので、秘跡としての聖体拝領が可能になるには要理を学んで自分の意志でそれを望むという手続きが必要になります。著者は、「老舗宗教としてのカトリックの試行錯誤の中で生まれた健全さだといえるだろう。キリスト教の標準知識を得た上で、実生活ではプロテスタント的な『建前』(所属教会を明らかにしたり、日曜礼拝を義務化したりするなど)の遵守もないので、オカルトも自由に試すことができたわけだ」と説明しています。

さらに著者は、「思えば、19世紀の終わりには、西洋近代を席巻した科学原理主義、合理主義がすべての『神秘』やスピリチュアリティを否定したことについて、カトリック教会が厳しく抵抗したという歴史があった。皮肉なことに、今は、その逆の現象が起こっているかのようだ。「近代」の反動も手伝って、『多様性』が強調され、『神秘』も『聖なるもの』も含めた非合理的、非科学的なさまざまなメソードが巷にあふれ、批判精神も養われておらず、伝統宗教の知識もない子供たちでさえ、簡単にアクセスできてしまう」と述べるのでした。

「アングロサクソン世界とフランスのオカルトの変遷と比較」では、原始キリスト教には私財を放棄する共産制の伝統もあれば、政教分離の絶対平和主義もあっことが紹介されます。そんなキリスト教も、4世紀にローマ帝国の国教となって以来、政治や権力のツールとなって変質したわけですが、原初の精神を最もよく伝えてきたのが各種の修道会と修道院での生活でした。著者は、「ローマ・カトリックはヨーロッパをキリスト教化する上で、各種の異教の聖地を聖人の殉教地などに置き換えたから、『巡礼文化』も発展した。その中で、巡礼者を泊めたり治療したりする宿泊や医療の施設も発展してきたのだ」と述べています。

非キリスト教文化圏に進出した修道会は宣教修道会が中心ですから、当然、本部からの資金を元手にしての「布教」活動がメインとなりましたが、ヨーロッパ内に留まった多くの修道会と修道院では、祈りや典礼の日常だけでなく、自立するための営みが続けられています。学問、文化の継承だけでなく、自給自足のための酪農や農耕、自営のための販売品(ワインやチーズ、菓子、手工芸品などさまざまなものがある)の製造などです。その他に教育や医療に特化した修道会も多くありました。

修道院を訪れる若者たちが「カトリック」に回帰するわけではありません。フランス東部でエクソシスト(悪魔祓い師)も担当する司祭ジャン=クリストフ・チボー師は、オカルトに近い「代替スピリチュアリティ」を試した多くの若者と接触しています。彼によると、今の若者の特徴は、20世紀後半のニューエイジ世代が仏教やアメリカ先住民宗教などに興味を持ったのと違って、フランスの先住民のキリスト教到来前の宗教、すなわちドルイッド(古代ケルトの祭司階級)や、ケルトの宗教や儀式に興味を持っているところだそうです。ネオ魔術の他に、エコロジーや健康志向、フェミニズムに影響された「大地母神」が人気だといいます。

「ルルドの奇跡とオカルト『探求者』」では、フランスには「奇跡の泉」で世界的に有名なピレネー山麓の巡礼地ルルドがあることが紹介されます。多くの病者やボランティアがやって来ますし、そこでは宗教の帰属や信仰の有無も問われません。奇跡「的」な治癒や快癒、回復は日常的にありますが、カトリック教会で公式に「奇跡」と認定されるものの割合は1年に1件もあるかないかです。その条件も、その時点での医学で説明のつかない突然で決定的な治癒である上に、信仰上の意義が認定されねばならないなど、ハードルが高いからです。

そのルルドに、患者に付き添ってやってくる「かかりつけ医師」も存在します。彼らは「奇跡の水」や祈りでの治癒を信じているわけではありませんが、患者の心理的な癒しがあり得ることを認めているからです。奇跡の治癒に対して「非科学的」だと切り捨てる態度をとれば患者との信頼関係にひびが入り、コミュニケーションが断たれるかもしれません。同じことは、オカルト「探究者」に対してもいえると聖職者は考えるとして、著者は「ニューエイジのネオシャーマニズムなどを批判して『悪魔』の業などと決めつけると相手は去ってしまう。大切なのは、カルトのリーダーに心酔していたり、インフルエンサーに取り込まれていたりするような人たちとの対話の『場』を確保し続けることだ。そればかりではない、聖職者たちにも学ぶことが大いにある」と述べます。

フランスのカトリックは、歴史的に絶対王権と結びついていたからこそ、近代においては「政治と宗教をいかに分けるか」ということが社会の課選でした。特定の宗教への帰属感や特定の宗教者の権威に服することなしに「超越神」の概念を保持することは可能でしたし、教会を冠婚葬祭に使っても毎週のミサには出ないという生き方も長く続いたので、フランスのSBNRには数世代にわたる歴史があるといえます。それに対して、例えば、プロテスタントが「建国」したアメリカでは、「神の加護」はナショナリズムの一部であり、大統領は就任式で聖書に手を置きます。特別の理由がないのに日曜に教会に行かないということには、社会的罪悪感が伴っていました。全体として、西洋のキリスト教文化圏における「無宗教」の若者は過半数に至っています。これは西洋哲学史においても、人類学的にも初めての出来事だと宗教人類学者のギヨーム・クッシェは述べています。

カトリック文化圏はそれでも過去の多神教やアニミズム信仰を無数の聖人崇敬に置き換えてきましたから、体制的な宗教離れが完全な霊的空隙を生むわけではありません。その点では、「八百万の神」や祖先信仰のベースがある日本と似ているとして、著者は「日本では信仰の有無や帰属を厳しく問われることなく若者たちも神社仏閣詣でが可能で、非合理性などを批判されることもないように、カトリック文化圏にもハードルの低い聖域が豊富にある。それに対して、聖人・天使・聖母などへの崇敬を「偶像崇拝」として批判して退けたプロテスタンティズム文化圏では「神」への信仰と忠誠の表明がより厳しく問われてきたから、『無宗教』と公言した瞬間から、社会の中で霊的な空白を生みやすい傾向にある。日本やカトリック文化圏のような宗教と民間信仰の合間にある霊的アイテムの選択肢が少ないからだ」と述べるのでした。

「フランスのカルト的逸脱行為警戒対策本部のスタンス」では、フランスのカルト的逸脱行為警戒対策本部(MIVILUDES)のスタンスが紹介されます。警戒対策本部の部長は、エゾテリスムの「逸脱を見分ける方法」について、そもそもエゾテリスムは、実生活からは見えない「謎」を希求するという人間性の奥に根差しているのだと語っています。エゾテリスムはもともとイニシエーション(通過儀礼、入会儀式など)を介する「秘密」性があり、教祖は、「あなたは選ばれた者」だと言って「獲物」に近づきます。特に、実生活で生きづらさを抱く者に対しては、その「試練」の意味、存在の意味などを明らかにしてやることによって罪悪感や劣等感から解放します。

エゾテリスムについて、著者は「生きづらさの意味、理由がわかれば解決法も提供できる。日本でいうと『供養されていない先祖のせいだ』というタイプのものだ。特にフランスのマジョリティであったカトリックには、『煉獄で苦しむ先祖を祈りで救う』という形の『供養』の伝統があるからつけ込まれやすい」と述べています。カルト的逸脱行為警戒対策本部では、人間の本性に根差したエゾテリスムへの親和性と、逸脱してカルト化したものの見分け方について5項目を挙げています。すなわち、個人の不幸の脱却や夢の実現を約束してエネルギーを高める、という「誘い」の中で、

1、他人に口外しないこと、秘密を保つことを条件にする

2、生き方をラディカルに変えるよう要求する

3、社会、世間、家族など、本人にとっての「外界」を非難、糾弾する

4、対等に議論したり意見交換をしたりすることが不可能

5、金銭をどんどん要求される

という5項目のすべてが当てはまるなら、カルトと見なして対応するのです。

第2章「メスメルの時期療法とオカルトの転換点」の「今も生き残るメスメルのマグネタイザー療法」では、アントン・メスメルも最初は磁石を使用し、後にも銅の棒を道具の1つとしましたが、早くから、万物に共通する波動こそが、生命を司ること、それを「整える」のには「音楽」と「手のひら」が必要であるという結論に達したことが紹介されます。この「万物を生かしている波動」という考えは、ルネサンス以来の「ユマニスム」で生まれた「人間」という概念に基づいていると指摘し、著者は「それまでは誰それの息子や娘、子孫、主従などという社会的な関係、あるいは性別や人種や年齢などの肉体条件によって規定されていた人々が、みな人間として『一個人』であると意識されるようになったのだ」と述べています。

「メスメルとイルミナティとモーツァルト」では、メスメルは医学部に入る前に、修道院で中等教育を受け優秀な成績を認められ、領主である大司教から学費を支給されてコンスタンツやインゴルシュタットのイエズス会系大学で哲学・論理学・神学を学んだことが紹介されます。敬虔な母親は彼が司祭になることを望んでいましたが、メスメルが大学で出会ったのはフランスの啓蒙思想でした。ディドロらの『百科全書』を隠れて読み、モンテスキュー、ヴォルテール、ルソーに耽溺しました。フランス語の響きがドイツ語のように硬くなくイタリア語のように明るくもなく、霧の中を漂うようであることにも魅了されたといいます。

「サウジアラビアの『手当て』療法」では、手かざしその他で患部に触れることなく温めるなどの技術(能力?)を持った人は確かにいることが指摘されます。著者は、「そのことに感動するだけで、自分の免疫力が増大する場合もあるだろう。『手当て』が、効を発するのは施術者と患者との関係性や社会的、個人的文脈や心身の感受性など無数のファクターに依拠するのだという当然の結論に落ち着いた。それでも、感動したのは、メスメルの時代から250年経っても、体の不調を抱えた人々の『神頼み』的心性は変わらないことや、それに対応するシステムもマーケットも存在し続けているということ自体だった」と述べています。

「ユニヴァーサル・ハーモニー協会」では、フランス革命は、「聖なるもの」の権威を帯びて特権を行使する王権や教権を否定しましたが、「超越的」なものを否定していたわけではないことが指摘されます。キリスト教に囲い込まれていた三位一体の神を排除はしましたが、「超越との調和」を図るという伝統そのものは途絶えていなかったのです。著者によれば、フリーメイスンが「宇宙の設計者」としての神を立てたり、古代エジプトの秘儀などに模した典礼を作り上げたりしたのも、革命政府がカトリックの聖堂を「理性の神」の神殿に置き換えたのも、「普遍的人権」を謳い上げたのも、キリスト教の神を代替するものでした。少なからぬフリーメイスンが古代エジプトの秘儀を取り入れたのも、ギリシャ=ローマ、ユダヤ=キリスト教の流れに固定化されて体制化した社会を活性化させるために、別のルートでの「超越」を導入するのに適していたからだといえます。

「メスメルの転落と神秘主義」では、スウェーデンのプロテスタント神学者エマヌエル・スウェーデンボリが取り上げられます。スウェーデンボリが「霊視」や霊界で授かった「智」についての著作は当時ヨーロッパ中で読まれていました。彼の死後の翌年1773年には、フランスのアヴィニヨンでスウェーデンボリ理論にのっとったフリーメイスン組織が設立されました。著者によれば、この神智学がすでに「動物磁気の催眠療法」に影響を与えていたわけであり、このように変異したメスメリズムと共に継承されていき、19世紀にブラヴァツキー夫人の唱えた近代オカルティズムの「神智学」へとつながっていったのでした。

「メスメルとラ・ファイエットとフランス革命」では、メスメルがウィーン、パリ、ロンドンを回る間に、フランス革命が勃発したことが指摘されます。メスメルは1793年には公証人に署名を求められてパリに戻りましたが、折しもナポレオンがオーストリア帝国を解体しようとしていた時期でしたから、ウィーンに戻ると反王政の共犯だと疑いをかけられて投獄され、2ヶ月後に追放されました。ラ・ファイエットも、ジャコバン派などの急進派を批判した後、前年に逃亡を図って5年以上も投獄生活を送りましたが、ナポレオンに釈放され、その後も一貫して自由平等の精神を貫きました。著者は、「1830年の7月革命においてさえ民衆の信頼を得ていたことは特記に値する」と述べています。

「フランスとドイツのメスメリズム」では、19世紀の初めのフランスでは、ピュイセギュールの「人工夢遊病」と、1813年にその弟子ドゥルーズが書いた解説書によって「動物磁気」が再び語られましたが、すでに催眠状態における心理学と心霊主義に傾いていた人々の心をつかめませんでした。ロマン派のバルザックやユゴーは「動物磁気」に興味を持ちましたが、医学アカデミーは1837年、あらためて「メスメリズム」を否定しました。フランスでメスメリズムの「催眠」や「発作」の症状に別の光が当てられたのは19世紀末のことでした。1880年代のパリで、サルペトリエール病院のジャン=マルタン・シャルコーと彼の助手だった神経学者ポール・リシェが大学と病院に催眠実験を導入し、「深層心理学」を開始したのです。それとは別に年始―でも「ナンシー学派」が起こりつつありました。

著者は、「メスメリズムは、フランスとドイツで違う形で変容した。一方で「医学」の中での一定の市民権を獲得したと共に、一方ではさまざまな「エゾテリスム」や「オカルト」に枝分かれした。1960年代にアメリカで紹介され、ニューエイジ思想にも影響を与えた。しかし、今日、メスメリズムはよくいっても「集団催眠」でしかないという理解がほとんどだ。医学が電磁場を発見し、量子力学が生まれ、感情を含む脳神経活動と肉体が密接に結びついていることが知られるようになっても、それがメスメリズムの発展形でもあるのだとは、もう誰も気づかない」と述べるのでした。

「メスメリズムとMr.マリック」では、不特定多数の人を前にして、「不思議」に参入させるという演出でやはり印象的だったものが日本でもあったといいます。プロの奇術師であるMr.マリックのスプーン曲げです。著者は、「スプーン曲げといえば、一種のわかりやすい『超能力』として一世を風靡した後、トリックが暴かれたケースもあって忘れられていたが、Mr.マリックさんはそれを『マジック』に取り入れた。といっても、奇術師が超人的な技を披露しても、トリックが仕込まれているのは観客も合意している。マリックさんは、観客全員に『スプーン曲げの不思議』を体験させることを思いついたのだ」と述べています。

著者は、カルト宗教の信者などが教祖の見せる奇跡を信じたり自分たちも修行したりすることを荒唐無稽で蒙味だと思っていたそうです。しかし、「奇跡」が存在しなくても、トリックが存在しなくても、「術」は存在するといいます。「術」であるからこそ、誰が誰に対してどのように実践するかによって、重大な結果をもたらすこともあるだろうとして、著者は「反対に、『奇跡』を演出するためのトリックは、古来、宗教の『方便』として使われていた。中世のヨーロッパでは洗礼を受けずに死んだ赤ん坊は地獄に堕ちるとされて、教会の墓地に埋葬できなかった。死産は少なくなかったからそれは深刻な問題で、司祭の中には死児が動いて息を吹き返したように見せかける空気管の仕掛けを用意しておいて、その合間に洗礼を授けてしまうという方法もあった」と述べます。

魔女狩りの時代には体に無痛点があるのが魔女の証拠だとでっちあげるために、体に突き刺すと先がするすると柄の中に引っ込んでしまう短剣などを異端審問官が作らせていた記録も知られています。聖遺物を陳列する祭壇にくるりと回転する二重扉の仕掛けをして、信者の寄進の多寡によって見え方を変えるようなことも行われました。これらは機械トリックです。中世の宗教者が必ずしも神の奇跡を信じて待っていたのではなくて、積極的に奇跡を演出していたことがわかります。著者は、「村の分かれ道に立っているイエス磔刑像が時々動くことをキリスト再臨の徴しとして巡礼の市が立ったベルギーのある村では、像が動くか動かないかで占いをする人まで現れた。ある時、像の下で鳴き声がしたので掘り返してみると、野ネズミがたくさん仔を生んでいたそうで、これなどは動物トリックの一種である。奇跡と奇術が社会的に分離したのは、宗教の衰退と軌を一にしている」と述べます。

「近代マジックの父」と呼ばれるロベール・ウーダン(1805年~1871年)の開催するマジック・ショー(幻想の夜会)は大人気でした。ショーのポスターには「メカニシャンで物理学者」という肩書がついていましたが、ウーダンは自動人形も作る時計職人で、当時の最先端エネルギーである電気を利用して電球や電気時計から自動ドアまで作ってしまう応用工学の先駆者でした。最新科学を駆使して自分で「不思議」を演出することに成功し、パリの社交界の人々のセンス・オブ・ワンダーを刺激し満足させるカリスマとして登場。フランス政府は植民地統治の対策として、現地で権威を持つシャーマンを「術」によって負かすためにウーダンを起用しています。著者は、「近代マジックは、神秘的現象が宗教から科学を経てエンターテインメントとなっていく過渡期に生まれたのだ。その近代マジックが、Mr.マリックのスプーン曲げのように、機械的なトリックなしで人々を不思議体験に参入させるという形で、再びセンス・オブ・ワンダーを喚起するというのは興味深い」と述べるのでした。

コラム2「占い師のセラピー効果」の「サービス業だからセラピー効果が欲しい」には、こう書かれています。

「20世紀末のフランスのカルト規制法案の中には、病院・老人施設・障害者施設(リハビリ施設を含む)・教育機関などの半径200メートル以内でのカルト団体(当時172の団体が挙げられていた。宗教だけではなく閉鎖的で全体主義的だと見なされる営利グループを含む)の勧誘を禁止する条項がある。健康な大人が自分の判断で選択するなら、法律に触れない限りどのようなグループで活動するのも自由だが、教育途上の者、老いや孤独、病気や障害に直面した弱者は現実を吟味する能力が不十分だったり低下していたりすることが多いから、保護する必要があると考えられているのだ」

第3章「西洋オカルト史とオカルト2.0」の「神智学とエニアグラム」では、科学から締め出されたオカルトは17世紀末からはフリーメイスンや薔薇十字団に回収されていきましたが、その後ある種の妥協がなされ、オカルトが科学にすり寄ったことが指摘されます。著者は、「科学の言葉や方法論で理論武装したり、科学体系を模したパラレルな体系を構築したりするようになったのだ(薔薇十字団は、16世紀にチュービンゲンのルター派の若い研究者らが、ヘルメス主義やネオプラトニズムなどを混淆して、宗教改革に続く混乱の時代の新しい霊性を訴えたもので、15世紀にクリスチャン・ローゼンクロイツがエジプトで受けた啓示からなるという体裁をとっている。後にフリーメイスンの一部となったりと、さまざまなオカルト運動の名として拡散していった)」と述べています。

その過渡期にあったのが「メスメルの動物磁気」説とその実践と受容だったメスメリズムの後に登場したオカルト界の一大潮流が、フランス人アラン・カルデックによって始められた1850年代からの「スピリティズム」でした。すでにアメリカで流行していた円卓を囲む交霊会は、フランスのブルジョワの間でも盛んになっていました。カルデックの後に続いたオカルト界の「事件」は、1875年のニューヨークに登場したブラヴァツキー夫人による「神智学」です。すべての宗教の根源にある「神的叡智」を求めて、西洋と東洋の智の「融合」を唱えました。神智学について、著者は「ルネサンス期のイタリアでフィチーノらがカバラやグノーシス、ネオプラトニズムなどを導入して探求しようとした『フィロソフィア・ペレンニス(永遠の哲学)』をさらに広げて、ヒンドゥ教や仏教(カルマ、マントラ、ヨガ、転生、ヒマラヤに住む不可視の指導者など)も取り入れた神秘思想である。ブラヴァツキー夫人の神智学協会は大きな影響を与え、有力な分派を生んだ」と説明しています。

神智学から生まれた有力な分派の中には、21世紀のフランスでカルト監視委員会から監視され続けているルドルフ・シュタイナーの「人智学」(この事実は初めて知りました!)や、アレイスター・クロウリーの東方聖堂騎士団から派生したロン・ハバードのサイエントロジーなどがあります。いずれも「学」や「科学」の名を冠しているのが特徴だ(サイエントロジーという名称は、もちろんサイエンスからとっている)として、著者は「その流れの中でも、20世紀初頭にアルメニア人のゲオルギイ・グルジエフが唱えた理論に端を発するエニアグラム(九芒星)と呼ばれるものは、科学とキリスト教の両方から受け入れられた形となった興味深い例だ。グルジエフは東方正教会の伝統の影響を受け、ヒンドゥ教、仏教、スーフィズムだけでなく、キリスト教の用語やシンボルも多用して宇宙論を展開した」と説明します。

「エニアグラム」という幾何学図形も注目されました。これは宇宙の象徴で、宇宙についての「知識」の源泉であり、人は瞑想によって宇宙的な覚醒を遂げることができると考えます。個人の成長と「ワーク」という概念を打ち出したことが画期的でした。エニアグラムは、いろいろな過程を経て、「性格診断」のルーツとなりました。それが心理学者や精神医学者によって「科学」的な方法論へと洗練された結果、「本当の自分を知ること」が、ビジネスマンの「自己啓発」コーチングのベースに使われたり、カトリックの聖職者たちの使う語彙にもなったりしていきました。特に、「セルフケア」の進んだ21世紀には、アメリカの福音派の中でエニアグラムが大ブームになりました。その後、「性格分析に基づく自己啓発」は文化現象となり、ビジネスとなって今も進化を続けています。一方、神智学自体も進化し、神智学の理論に催眠や集団催眠、マインドコントロールのテクニックも付け加えられました。

フランスでは1960年にはグルジエフの信奉者でジャーナリストのルイ・ポウエルと、化学者でラブクラフトの翻訳者でもあるジャック・ベルジェが、ガリマール書店から出版した『魔術師たちの朝』(邦題は『神秘学大全』)の中で、ナチスとオカルトの関係について語り、フランスに「超常現象」と「サイエンス・フィクション」のブームを起こしました。『魔術師たちの朝』について、著者は「ナチスのオカルトルーツを『ナショナリズム秘教主義』とピラミッドに求めた幻想的なリアリズムによって、一種のヴァーチャル・リアリティを提供し、その中には錬金術、秘密結社、オカルト、死海文書からSF、幻想小説まで網羅したことで100万部を超す大ベストセラーになった。ナチスとオカルトの関係だけではなく、古代文明とは実は地球外生命の文明であること、不可能に見えるものは実は自然であること(人間のメンタルの可能性は無限であり、テレパシーや超心理学、ミュータントの例を挙げる)、19世紀の科学主義の批判、などを網羅し。ナチスのオカルト科学としては、ハレー彗星の発見者であるエドモンド・ハレーが地球磁場変動を説明するために唱えていた、地球の内部、800kmの地殻の下にある3つの空間からなる別世界の存在を紹介した」と説明しています。

「エサレン研究所とシュタイナーとバイオ・エコロジー」では、グルジエフの信奉であった作家オルダス・ハクスリーが取り上げられます。ハクスリーは、クリシュナムルティとも親交があり、クリシュナムルティの「意識の拡張」理論がハクスリーに大きな影響を与えました。その実験施設として、幻覚剤、メスカリンなどを使って意識を拡張し、主観と客観の合一によって人間の潜在的な可能性を探るという滞在型のワークショップ「エサレン研究所」がカリフォルニアに開設されたのは1962年のことでした。拙書『リゾートの思想』(河出書房新社)で詳しく紹介しましたが、「人間性回復運動」を掲げるエサレン研究所には心理療法家やアーティストも多く訪れ、エサレンマッサージと呼ばれるアロマオイル・マッサージも人気だといいます。著者は「今はヨーロッパ中の各種のスパ施設でも東洋のオイルや伝統と銘打った高額なサービスが展開されているが、その源泉には、エサレン研究所のビジネスモデルがあったといえるだろう」と述べていますが、じつはこのことも1991年刊行の『リゾートの思想』で予言していました。

『リゾートの思想』(河出書房新社)

『リゾートの思想』(河出書房新社)

そもそも、なぜ、「カルト化」が問題とされるのでしょうか。この問題については、著者は「明確な指針が存在している」と断言します。それは「世界の変革が個人の変身を通してしか実現できない」となると、社会参画や民主主義的連帯は「不要」となるからだといいます。「近代」の指針となってきた「民主主義」や「公共の福祉」などという概念が無化することの危険が自覚されているわけですね。著者は、「日本のオウム真理教のテロ事件に先立って、カルトグループが世界に与えた最初の衝撃は、1994年に判明した太陽寺院の集団自殺事件だった。太陽寺院はテンプル騎士団と神秘主義にインスパイアされたフランス教団から派生したもので、1980年代にスイスに本部を設立した教団の教祖のリュック・ジュレは、ベルギーの大学で医学を修め、ホメオパシー医療に携わっていた人だった」と述べます。

シュタイナーの「人智学」から派生した大きな流れにはエコロジー・カルトがあります。シュタイナーは「エコスピリチュアリティ」のパイオニアでした。「植物は宇宙とコネクトしている」という理論は、現代のバイオダイナミック・ファームという有機農法にも継承されています。しかし、このシュタイナー理論はヒトラー内閣の大臣でナチスのトップの地位にあったリヒャルト・ヴァルター・ダレによって「血と土」イデオロギーに根拠を与えたのです。「血」は血統であり、「土」は土地で、北方民族の未来は「土」にかかっているとして森林の保護、ドイツ農民の民族主義を高めました。リヒャルト・ヴァルター・ダレは、ナショナル・ロマンティシズムの潮流の中で、食糧大臣になった時にもシュタイナーのバイオミック農法は「真理」であると言っています。

シュタイナーの有機農法に科学的根拠があるのかといえばそうではないとして、著者は「例えば、シュタイナーと信奉者らは、太陽はキリストの体、月はアトランティス人が植民地化した牛の角からできている天体で小人が住んでいる、地球は何度も転生を重ねている(エロヒムたちに創られた地球の最初の名は「旧土星」で将来は「未来の木星、未来の金星などになる」)、などと説いた。また、牛の糞を牛の角に乗せる儀式などの他、カシの木は多くの動物の住む液体である火星の影響下にあり、トネリコは木星の影響下にある、ヤドリギは転生前の地球の姿だからルシファーの影響を受けていないので癌を癒すなどの科学的根拠のない、さまざまな理論を残している。けれども、シュタイナーに自然科学の知識がなかったにもかかわらず、近代が分けた『人間対自然』という二元論の以前に回帰する自然農法という考えはその後も伝えられた。今の『西洋』におけるすべてのバイオ・エコロジーのもとにはシュタイナーの『人智学』があると言ってもいい」と述べています。

「パーマ・カルチャーとエリファス・レヴィとルネ・ゲノン」では、フランスには近代エゾテリスム研究の代表として常に引き合いに出される2人の巨人がいることが紹介されます。カトリックをベースにしながら、文学的、ロマン派的、パリのサロン的なアプローチで「魔術」の体系を用いて近代エゾテリスムの地位を強固にした2人の「巨匠」とは、19世紀のエリファス・レヴィと、東洋の宗教やスーフィズムの伝統の中に、ルネサンスの「フィロソフィア・ペレンニス」と同様、すべての宗教の根源にある核を求めようとした20世紀前半のルネ・ゲノンです。エリファス・レヴィ(本名アルフォンス・ルイ・コンスタン)は自らがロマン派詩人でもあり、象徴派のアーティストに多大な影響を与えました。フランスの薔薇十字団を再建し、1856年に刊行した『高等魔術の教理と儀式』は、近代のオカルティズムの経典のように扱われることになりました。ボードレール、ヴィリエ・ド・リラダンらの「高踏派」など多くの文学者にも影響を与えたことでも知られます。

ルネ・ゲノンは、後の文化人類学者レヴィ=ストロースが広範な実地調査によってポスト・モダンの牽引者となったことにも匹敵する、世界的視野を持つ碩学の哲学者でした。東洋の形而上学の諸相を比較研究し、人類普遍の霊性について分析しています。著者によれば、ゲノンはダンディズムとは無縁で、アカデミックなアプローチを徹底して、いわゆるオカルトを否定し、神智学や心霊学を疑似科学、疑似宗教だと批判したといいます。さらに著者は、「ルネ・ゲノンは、世界各地の伝統宗教を比較宗教的観点から検討、分析、紹介するが、東洋の形而上学を重視しているところは、ヨーロッパのエゾテリスム研究の流れにつながる。宗教やイニシエーションのシンボリズム研究を通して、『秘儀』の中に『普遍』を探るという大きな業績を残した。第2次世界大戦の前からカイロに移住し著作を続けて1951年に没した」と説明しています。

第4章「科学史・科学哲学とオカルト」の「ある聖母出現の奇跡」では、有名な「ファティマの奇跡」が取り上げられます。1917年10月13日にポルトガルのファティマでは集まった約7万人の群衆が雨に濡れていましたが、太陽が狂ったような急降下や回転を繰り返し猛烈な熱で彼らの服は乾いてしまいました。世界各国の天文台で当時こうした太陽の異常行動は確認されていませんでした。居合わせた新聞記者たちも目撃しポルトガルのあらゆる新聞に大々的に掲載されました。群衆を散らすために山岳兵部隊が動員されましたが、彼らも奇跡を目撃して直ちに回心しました。多くの人々はこの奇跡は世の終わりのことを指していると考えて恐怖を感じたといいます。後年にカトリック教会・ローマ教皇庁はこの一連の現象を聖母の出現と公認し、5月13日はファティマの聖母の出現記念日とされました。

ルルドの奇跡認定の試行錯誤によって、カトリック教会の認定する「奇跡」は、その時点の科学では説明できないことであり、しかもその霊的な「意義」が認められるという2つの条件が定められています。その「審査」は、近代の科学主義と拮抗するために次第に厳正なものとなっています。著者は、「ある個人の不治の病や障碍が消滅したというタイプのものではなく、このファティマの『太陽のダンス』は現象も規模も『目撃者』の数も膨大なものだったので、通常の『審査』すらなかった。立場の違う多くの人々が同じ虚偽の申告、作り話をするということは考えられなかったし、写真や映像でも、すべての人が同じ方向を向いている場面などがはっきりと残っている。説明のつかないこの現象の「説明」として唯一流布したのはいわゆる『集団催眠』説だが、不特定の7万人という数は集団催眠の条件を満たしていない。結局何が起こったかというと、カトリックへの回心、聖堂の建設、『巡礼地』としての許可、祈りによって得られた無数の『恵み』の証言の集積、経済効果などであり、『太陽のダンス』の信憑性への問いかけなどはないままに終わった」と述べます。

「ミステール(神秘)をオカルトから回収する試み」では、自由主義者や多文化主義者たちに向けて語る時には、「父」も「子」もなく「聖霊」だけが強調されることを指摘し、著者は「フロイトの精神分析学の影響で、『父』には支配的・抑圧的イメージがついて回り、『子イエス』の強調は、『神の子孫』と称する人間を戴く政治や宗教の支配システムなどに汚染されてきたからだ。『聖霊』は使い勝手がいい。多神教文化圏でなくとも、自然に宿る目に見えない『精霊』のような存在は、工業化・産業化以前の世界の原風景としてある。『聖』や『精』を取り払えば、『霊』が残る。人は『肉体(体)と精神(心)と魂』から成るという考えはギリシャ哲学の昔からいわれてきたけれど、それぞれの肉体と精神を居場所とする『魂』は、肉体と精神を超える『霊』の世界とつながっているとされる。霊はスピリット、エスプリであり、いわば、この『霊』に特化したものがスピリチュアリズムだ。そして、伝統的な教義やイデオロギーの制約を受けないスピリチュアリズムから新しい教義や教祖を掲げる新興宗教が生まれたり、オカルト化したり、ビジネスツール化したりするという状況が生まれた」と述べています。

「認知神経科学とマインドフルネス」では、それまで宗教の文脈でしか語られていなかった「瞑想」が、脳の記憶野の老化を遅らせたり免疫力を高めたりすることも、そのメカニズムの解明はともかく、対照実験(瞑想習慣のある人とない人を他の条件はまったく同じにした比較など)によって実証されつつあることが紹介されます。著者は、「認知神経科学の発展が脳生物学と心理学を結びつけ、環境など外部から来る情報が、概念形成、言語や思考や決定などに関する行動を左右することがわかった。それまで、実証科学と疑似科学の間に位置どけられていた精神分析や心理療法、催眠療法にも、別の可能性とビジネスチャンスがやってきたというわけだ。その一例として、『瞑想』を体系化した『マインドフルネス』がある。ストレスや老化が脳に与えるダメージを『瞑想』によって回復させうるという『科学的根拠』に基づくメソードだとして、それまで『宗教』や『治療』などに縁のなかった人々にまで広がっている」と述べています。

「ク―ンの『パラダイム・シフト』理論」では、人文系知識人がポスト・モダンの潮流に乗り出す後押しをした出来事が紹介されます。「自然科学」と「超自然学」「超心理学」、「医学」と「代替療法」などが一応の棲み分けに至ったかに見えていた「西洋」で人文科学の世界に突然大きな石が投じられた事件です。それはトマス・クーンの『科学革命の構造』が1962年に刊行されたことでした。著者は、「科学の発展の歴史とは、一定して累積的なのではなく、断続的に、時々、根本的な変化『パラダイム・シフト』が起こることの積み重なりだという主張であり、この書によってパラダイムの変革という考え方があっという間に広がった」と述べます。科学の「パラダイム」とは、研究の枠組みという意味で、自然観を含むばかりでなく、それまでの理論や方法、記述の形式までが含まれます。近代科学では主観を配した説明可能な「合理主義」と「進歩主義」がその枠組みを作っていましたが、量子力学などの登場によって累進的な蓄積という考えが覆りました。同時に、新旧理論の間では言葉が通じなくなるというのです。

終章「オカルト2.0総論」の「ルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラ」では、中世までのキリスト教文化圏では裏側に隠れた潮流として補完的に存在していたオカルトは、ルネサンスを経た後の宗教革命の中で大きく分かれたことが指摘されます。もともとオカルトをキリスト教以前の「陰の文化」として飼い慣らしてきたカトリック世界では、それを表の世界に組み入れるための試行錯誤がありましたが、「迷信」を廃したプロテスタンティズムはそれをとりあえず封印したのです。その結果、近代のエゾテリスムはカトリック世界で理論化されました。その代表が、フランスのルネ・ゲノン(1886-1951)とイタリアのユリウス・エヴォラ(1898-1974)という2人のエゾテリスム研究者、神秘思想家によるものであるといいます。

ゲノンとエヴォラについて、著者は「彼らは、それまでばらばらだった非西洋の秘教やオカルトを、人類学的な普遍に統合しようとした。ルネサンスの時代にも、古代ギリシャやエジプトの神話や宗教や死生観、儀式、ユダヤの数秘術カバラなどをキリスト教の源流に取り入れることで、すべての宗教のもととなる永遠の哲学(フィロソフィア・ペレンニス)を想定した研究が盛んになっていたが、その精神を受け継いだ拡大版だといえるだろう」と述べます。また、「人類の多様な文化、社会の間には『優劣』など存在しないことが自明として認識されることと並行して、西洋近代が過去に、異教、蒙昧として葬ってきた自らの文化の残滓も、復権を求めるようになる。それが最も自由な形で行われたのが、もはや隠れた伝統ではなく自己を演出し承認を要求する『運動』としての新しいオカルトだったのだ」と喝破するのでした。

『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)

『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)

「日本と西洋の『新しいオカルト』」では、西洋近代の路線を採用して「成長」路線を駆け抜けてきた日本は、「一神教文化」からは距離をとりながらも、そのヴァリエーションとでもいうべき指導者の神格化や独裁化を図ることで「西洋列強」に対抗してきたことが指摘されます。著者は、「『欧化』によって『大国』になる過程で『国家神道』を立ち上げたものの、さしあたっての政治の脅威とならない限りの『民俗文化』は温存されてきた(家制度における冠婚葬祭や地域の氏神の祭礼、季節の行事など)。建前としての人種差別を唱えない『キリスト教』や『共産主義』を取り入れることで西洋と対等に向き合う拠り所にしようとする思想家(内村鑑三や幸徳秋水など)はいても、西洋由来のオカルトが『運動』となる必要はなかった」と述べています。このあたりは、拙著『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)で展開した議論と大いに通じるものがあります。

西洋由来のオカルトが「運動」となる必要がない傾向が続いたことで、第2次世界大戦の敗戦後に「国家神道」が廃されてアメリカ文化が席巻した後も、西洋のオカルトは主としてサブカルチャーの中で消費されるようになりました。著者は、「その消費が拡大すると共に、日本の古代、他の東洋や西洋の古代から近未来の宇宙人文化までを網羅するハイブリッドでヴァーチャルなオカル世界が広がった(ゲームでいえば『ファイナルファンタジー』『モンスターハンター』など、コミックなら『聖闘士星矢』『ベルセルク』など)。アニメ、マンガ、ゲームなどを通した一種のエンターテインメントと化したオカルトと、既存宗教の神話や聖地や奇跡を掘り起こし、超常現象を収集し、解析するマニアックなオカルトが定着し、共生しているような光景だ」と述べます。

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)

「オカルト2.0はアート」では、誰もが「自分」のことに関心を持ってばらばらのように見えるけれど、共通点はあるといいます。今ここでは見えていないけれど、見えない世界に何かが隠れているという直感と無縁ではないということです。その直感は「希望」につながらないだろうかとして、著者は「交霊術の『死者との対話』には特徴がある。『対話』はあっても『議論』がないということだ。同じ土俵で向き合っているわけではないので、自分の言うことを『正当化』したり相手を『論破』したりする必要がないということでもある。同じように、オカルト2.0を通じて『希望』という名のモザイク画を描く時に、自分のポジションを正当化したり固執したりする必要はない。多様なミクロコスモスがひしめくというカオスの中で、互いに緩いつながりを繰り返し維持しながら、マクロコスモスへというモザイク画の完成図イメージを共有するだけでいい。オカルトは、いつの時代にも表向きの『今・ここ・自分』を超える何かへの憧憬と直感に結びついていた。そんなミクロコスモスであるからこそ、独特の協調が可能になる」と述べています。このくだりは、戦後70年記念出版の拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の内容に通じ、さらには戦後80年記念出版となる次回作『死者とともに生きる』(産経新聞出版)の執筆を準備しているわたしにとって大きなヒントとなりました。

© 一条真也

© 一条真也

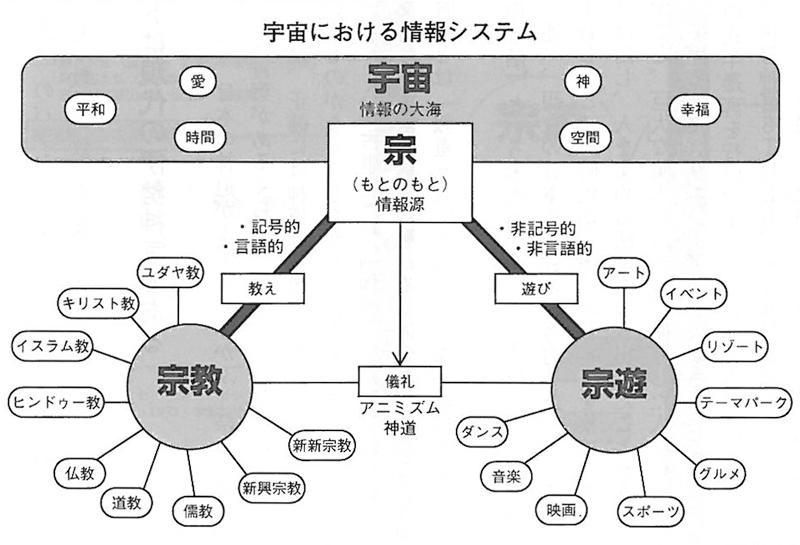

著者によれば、超越を求める心にとって一番危険な誘惑はいつの時代も偶像崇拝だったといいます。教祖だけではなく、一部の若者たちは「自然」や「土地」に超越を託して崇める儀式をすることさえあります。線的な進歩や成長が続くという大きな物語が破綻しているにもかかわらず、今度は「持続可能な」という形容詞を加えた新しい教義を絶対化することもあります。著者は、「それらの罠にはまらないためには、境界ゾーンに踏み留まって、どんなささやかなものでも何らかのクリエーションを自分のサイズで何度でも試みるのが最も有効だろう。そんなオカルト2.0が互いに共振することができるなら、それぞれが対話しながら連動していく大きなコスモスの一部となるだろう。大きなモザイク画の1つのピースかもしれないし、実は大きな1つの『普遍』の体のいろいろな部分で生き、生かしている、細胞やら分子や量子のような立場なのかもしれない。『普遍』を見渡すことはできないけれど、境界ゾーンに漂いながらさまざまな動き、波動、色や熱を感じたりすることで、『大きな命』に参入することはできる。それを果たした無数の優れたアーティストの足跡が、絵画に、オブジェに、建築に、音楽に、文学に残っている。オカルト2.0はアートである」と述べています。このあたりは、わたしが唱え続けてきた「宗遊」というコンセプトと明らかに通じています。

「あとがき」の「誰も『宗教』や『科学』を信じていない世界で」の冒頭を、著者はこのように書きだしています。

「『絶対真理』を掲げていた宗教や科学の底で、『霊性探求』の通奏低音のように続いてきたことで、実は両者を共にインスパイアしてきたオカルトは、今決定的な変質期を迎えている。宗教も科学も、文化の多様化、宇宙的な視野とミクロな視野の拡大と共に依って立つところが揺らいだことによって、『普遍』だったものが相対化されたり、逆に権力勾配の中に組み入れられることで全体主義の口実とされたりするようになった。同時に、オカルトも、伝統的な存在意義を失った。若者たちにとっては、もはや宗教も科学もオカルトも、『信じて受け入れる』対象にはならなくなった。彼らの見る世界の通奏低音は、今や『恐怖』と『不安』に置き換わっている」

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

著者によれば、もう誰も「宗教」や「科学」を本当には信じていない世界で、その両方を融合しながら、「恐怖」や「不安」の解消をビジネスにするオカルト=カルトが現れるといいます。その「オカルト」はもはや「秘術」でなく、隠れているのは監視の目からだけだとも。「宗教」も「科学」も「政治」も「秘儀としてのオカルト」も、その根源においては、人間のサバイバルに必要な進化から生まれたとして、著者は「一神教の場合は、創造神が、原初の『カオス(混沌)』から天と地を、闇と光を、陸と海を分けたとされている。『コスモス』は『秩序』として現れたわけだ。その後、人間は、自らの生と死という実存的な問題についても、さまざまな教えや儀礼によって秩序立てて組み立ててきた歴史がある。いや、宗教も科学も政治も、人間が、まるで神のように、現実世界のカオスをコスモスの中に位置づけるために創ったという見方さえできるだろう」と述べています。このあたりは、拙著『儀式論』(弘文堂)のテーマと見事に重なります。

『ウェルビーイング?』(オリーブの木)

『ウェルビーイング?』(オリーブの木)

「カオスの時代にこそ『真の多様性』を示唆するオカルト2.0」では、このような悪循環の中で苦しんだニーチェが、「陽気な知恵」による「大いなる健康」にたどり着いたことが指摘されます。著者は、「死、病、事故、別れなど人生には避けられない『悲劇』もあるけれど、それはある意味で単純なものだ。その他に自分でややこしくこじらせているさまざまな心理的葛藤がたくさんあって毎日の現実を汚染している。実存的な悲劇と心理的葛藤とを分けなくてはいけない。葛藤を一つひとつ解決する『治療』を求めるのではなく、それらを抱えたままで『大いなる健康』に向かう一つの方法がオカルト2.0であるかもしれない」と述べます。この「大いなる健康」というのは、拙著『ウェルビーイング?』(オリーブの木)で「健康」の本質について考察したわたしのハートにヒットしました。

『コンパッション!』(オリーブの木)

『コンパッション!』(オリーブの木)

歴史の中でオカルトは、隠れた場所で自己満足して現実の苦しみを忘れる手段であったり、都合のいい現実だけを都合よく切り取る道具であったりもしました。けれども使いようによっては、カオスの濾過装置になるかもしれません。著者は、「苦しみに対処する『最適解』が見つかるまで、何度も何度もカードを並べ換えてもいい。無論、時と場合によって『最適解』も変化するだろう。『希望』も『愛』も、一方的に与えられるものではなく、見つけ、育て、学ぶものなのだ」と述べるのでした。このくだりは、拙著『コンパッション!』(オリーブの木)のテーマと直結しています。このように、本書を読んでいくと多くの拙著との共通点が発見され、驚かされることが何度もありました。ちなみに『コンパッション!』には東京大学名誉教授で宗教学者の島薗進先生が寄稿して下さっていますが、わたしはもうすぐ島薗先生との対談本である『今ここにある宗教~現代日本人の死生観を問う』(仮題、弘文堂)を上梓します。そこで語り合ったことは、まさに本書のテーマそのものでした。本書にはフランスのカルト事情が詳しく紹介されていますが、『今ここにある宗教』では、日本のカルト事情についても語っています。刊行されたら、ぜひ著者である竹下節子氏に献本させていただきたいと思います。