- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.12.15

『葬儀業』玉川貴子著(平凡社新書)を読みました。「変わりゆく死の儀礼のかたち」というサブタイトルが付いています。著者は1971年生まれ。名古屋学院大学現代社会学部准教授。専修大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程修了。2016年より現職。専門は死の社会学、家族社会学。単著に『葬儀業界の戦後史――葬祭事業から見える死のリアリティ』(青弓社)、共著に『いのちとライフコースの社会学』(弘文堂)、『喪失と生存の社会学――大震災のライフ・ヒストリー』(有信堂高文社)、『サバイバーの社会学――喪のある景色を読み解く』(ミネルヴァ書房)。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「戦後日本の葬儀業や葬式はどのような変化を遂げてきたのか――。」と書かれています。また、カバー前そでには、「社会や経済の影響を受け、独自の発展を遂げてきた葬儀業界。『葬儀は不要』『葬儀代は不明瞭かつ高すぎる』などと、葬儀については、これまでさまざまな議論や批判がなされてきた。家族形態や個人の価値観の変化に伴って、現在は『家族葬』や『直葬』などが浸透している。しかし、依然として故人を偲ぶ場として葬儀は大切にされている。多様性が重視される時代の中で葬儀はどうねっていくのか――。業界の変遷や葬儀の現況を知ることで自らの『その時』を見つめ直す一冊」と書かれています。

本書の帯の裏

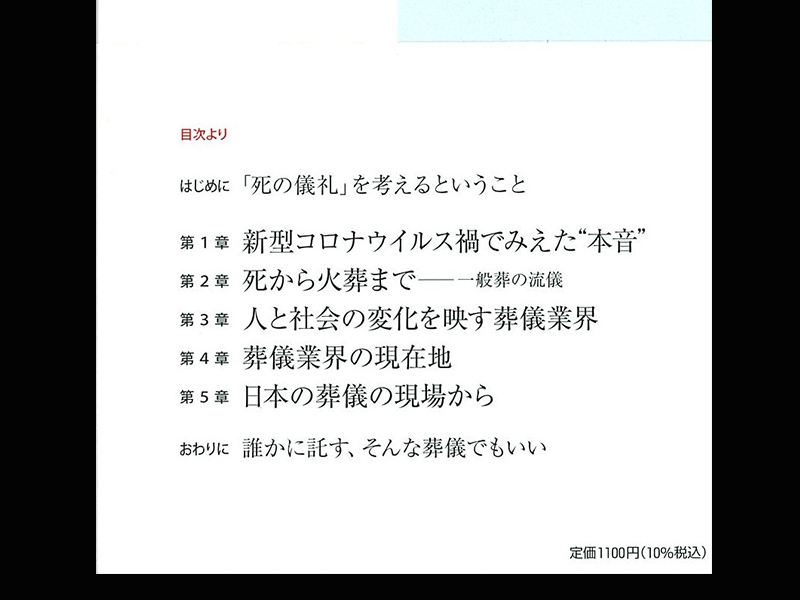

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに──「死の儀礼」を考えるということ

第1章 新型コロナウイルス禍でみえた?本音?

第2章 死から火葬まで── 一般葬の流儀

第3章 人と社会の変化を映す葬儀業界

第4章 葬儀業界の現在地

事例 日本の葬儀の現場から

[事例1]死のコンシェルジュ

──「if共済会」と「事前相談員資格制度」

[事例2]「お葬式組合」を通じた協同体

──静岡県湖西市新居町での取り組み

[事例3]日本のプロテスタント教会

における「死」と「葬儀」

おわりに──誰かに託す、そんな葬儀でもいい

「はじめに──『死の儀礼』を考えるということ」では、「死」そのものは生きているかぎり誰にでも訪れる普遍的なものであると述べられています。またそれに伴って行われる葬儀は宗教的、文化的な現象であるといいます。ただ、著者自身、儀礼は「経済的かつ利他的(感情的)な現象」ともとらえており、経済社会学的な観点から研究を続けているそうです。それゆえ、人々が葬儀の値段に対して高い/低いと判断すること自体、非常に興味深い現象だと考えているとして、著者は「本書では、葬儀業界の概要や変遷、業界の現状についても言及していきます。そのなかでも注目しておきたいのが、新型コロナ禍での葬儀や業界の動きについてです」と述べています。

葬儀については、これまでさまざまな議論や批判がなされてきました。たとえば、「葬儀は不要」、「葬儀代が高額である」などです。では、なぜ、儀礼に対して極端な議論――「儀礼は必要、不要」――が起きてしまうのでしょうかとして、著者は「このことを考えるうえで、死の儀礼に携わる葬儀業界を考えるということは、避けることはできないと思っています。一方で、この業界について何らかの意見をまとめたとしても、儀礼の必要、不要の議論に決着がつくわけではありません。それでも、本書を読むことによって死の儀礼における社会のあり方を考える一助になれば、と願っています」と述べます。

第1章「新型コロナウィルス禍でみえた“本音”」の「志村けんの死からみえてきたこと」では、葬儀というのは家族にとって精神的、肉体的、経済的負担が相当かかるということが指摘されます。家族らは、亡くなる間際に病院などに駆け付け、最期の対面をし、その後、葬儀社を手配し、さまざまな手続きに追われ、かつ喪主としてどのような挨拶をするかを考え、常に気が抜けません。しかも、「初めてのことだらけで何が何だかわからない」という人が多いはずです。さらに、忙しい合間を縫って駆け付けてくれた会葬者への配慮もかなり気を使うものです。

また、葬儀代や僧侶へのお布施などの予定外の急な出費も負担となります。それがたとえ後日、「よい葬儀だった」と振り返るようなものであっても、終わった直後には疲弊し切ってしまい、心穏やかに故人を偲ぶ気持ちになるのは難しいものです。著者は、「つまり、葬儀は多くの人にとってみれば悲しみを癒すための時間というよりも『負担』の大きいものだったのです。そんなところに突如、未知のウイルスがやって来て、『葬儀は家族、親族だけで済ませました』と『堂々と』言える状況になったのです」と述べます。

著者は、新型コロナの流行により、以前にもまして「死」が身近なものとなり、自分自身や家族の「死」について考える必要が高まったといいます。そして人が集まることを前提にして行われてきた葬儀が、中止もしくは規模を縮小して行わなければならないという状態になり、多くの人が「葬儀とは」ということも真正面から考えるようになったと感じられるそうです。著者は、「未知のウイルスの感染・拡大で尊い命が数多く失われたことは残念でなりませんが、この苦境を経ることで葬儀に対する“本音”がリアルにみえてきました。その本音の意味を改めて考え、将来に活かす、そのことが私たちに求められているのではないでしょうか」と述べます。

「エンバーミングとオンライン配信」では、新型コロナ禍を通じ、葬儀に対する考え方が変わり、さらに遺族や会葬者にとって利便性をもたらすサービスがさまざまなかたちで提供されたことが指摘されます。ただ、より新しく、画期的なサービスが登場したとしても、喪主や遺族には、心身ともに相当の負担がかかることは変わりないとして、著者は「死はいつか必ず訪れることがわかっていても、亡くなった人とのかかわりが絶たれる状況は、家族にとって死の前の日常と全く異なる経験であり、お金やサービスの内容でとってかわることがそう容易ではないからです。喪主や遺族の負担をゼロにするのは難しくとも、軽減することはできます。今や状況に応じて適切なサービスを選択するという時代になったといっても過言ではありません」と述べるのでした。

第3章「人と社会の変化を映す葬儀業界」の「『葬祭業』と『葬儀業』何が違う?」では、葬儀に関するサービスを提供する事業者は「葬祭業」もしくは「葬儀業」と呼ばれていることが紹介されます。しかし、「葬祭業」という言葉は、統計上の職業分類にはありません。特定サービス産業動態統計の産業分類では「葬儀業」として扱われています。また、経済産業構造調査では、「冠婚葬祭業」の分類に入っています。「葬祭業」という言葉自体は、葬儀社が集まる全国団体など葬儀業界自らが「葬祭業」と名乗っていた歴史に由来しています。業界資格の1つである「葬祭ディレクター資格」の名にも冠されているように業界内では「葬祭業」としたほうが馴染みがあります。

葬儀業はおおまかに分けると4つあるとして、著者は「葬儀専業事業者、冠婚葬祭互助会、農業協同組合、そして生活協同組合などの葬儀事業です。葬儀専業事業者と冠婚葬祭互助会の大きな違いは、その契約方式にあります。冠婚葬祭互助会は割賦販売法と呼ばれる法律に基づいて事業を行っています。この割賦販売とは、商品やサービスの購入代金を2か月以上の期間、かつ3回以上に分割して支払うことを約束した企業との売買取引(契約)のことです。一方の葬儀専業事業者は、割賦販売を行っていません。ですので、この法律の適用を受けることがありません」と説明しています。

「戦後の新生活運動の影響」では、葬儀は社会生活などの変化を受けにくいと考えられてきたことが指摘されます。実際、結婚式に比べて民俗的・宗教的な信仰や慣習などによって変わりにくかったといえます。とはいえ、やはり戦後、徐々に葬儀にも変化の波がやってきたとして、著者は「終戦の翌年の1946(昭和21)年の後半にはインフレに見舞われ、生活苦とともに新たな時代が始まりました。そんななか、片山潜内閣時代の新日本建設国民運動要領に端を発した『新生活運動』が起こりました。この運動は、無駄や贅沢を抑えて生活環境の改善を目指すというものです。1955(昭和30)年8月22日に鳩山一郎内閣の閣議決定によって、新生活運動が政府・行政主導ですすめられていきました。無駄や贅沢なものとして捉えられていたもののなかには、冠婚葬祭も含まれていました」と説明します。

新生活運動は、時代と儀礼を結び付ける重要な社会的意味が含まれていました。それは、儀礼を人々の消費行動の一環としてみなすという意味です。著者は、「儀礼は、宗教的で、かつ地域ごとに行われていた慣習的な行動ですが、同時にそうした文化的価値よりも経済的事情を優先することを間接的に新生活運動が示したわけです」と述べています。この新生活運動の波に乗る形で、1948(昭和23)年には神奈川県横須賀市で冠婚葬祭互助会が立ち上げられました。ブログ「全互連総会in横須賀」で紹介した、西村熊彦翁が創業された横須賀冠婚葬祭互助会です。昭和28年7月17日付けの「日本経済新聞」に紹介記事が掲載されましたが、見出しには、「珍しい冠婚葬祭の互助会」「保険に似た仕組み」と書かれています。

冠婚葬祭互助会はここで誕生した!

冠婚葬祭互助会はここで誕生した!

冠婚葬祭互助会の発足は、すべての人々が平等に葬儀を行えるように、という扶助的な発想と同じシステムのもとで儀礼を行うという合理性も備わっていたと指摘し、著者は「葬儀における〈相互扶助〉を〈契約〉によって購入するという認識が大衆に広まり始めたのです。1956年に入ると東京、大阪、名古屋の地域で8つの冠婚葬祭互助会が発足しました。しかし、1955年頃から高度経済成長期がはじまり、平等な葬儀から逆行するように、葬儀においても贅沢さが競われるようになっていきました。たとえば、それは葬儀の祭壇に現れています。白木祭壇が用いられるようになるなど、祭壇の大きさ、豪華さが葬儀の規模を推し量るようになるほど、祭壇は葬儀の中心的存在となりました」と述べています。

「『消費者問題』と『葬式無用論』」では、昭和40年代に起こった「葬式無用論」が取り上げられます。「葬式無用論」には、「因習打破」という人々への啓蒙とともにそこに経済的な利益を見出した宗教者、葬儀業者らへの批判が含まれていました。しかし、そもそも葬式を派手に行うというのは、宗教者や葬儀業者らが創造したものではなく、「家」の繁栄思想に基づく軌範という側面もあったと指摘し、著者は「葬儀は必ずしも亡くなった当事者や遺族らだけで行えるものではなく、『家』が跡取りによって継承されることを地域の人々にお披露目する機会でもあり、葬儀自体も地域互助によって成立していました。また、職場関係者などが参列する社交と義理の場でもあり、戒名の違い、派手な祭壇、葬儀における香奠の金額などが、その家の豊かさや社会的地位の象徴となりました。つまり、経済力や地位の差異が葬儀において示されていくことで、祭壇の豪華さを競う『誇示的(顕示的)な消費』に人々は駆り立てられていたわけです」と述べます。

「マナー文化としての冠婚葬祭」では、1970年代から80年代には、茶道家で冠婚葬祭評論家でもあった塩月弥栄子氏による『冠婚葬祭入門』が大ベストセラーになったことが紹介されます。地方出身者たちにとって都市部への移動は、新たな土地の文化やマナーへの対応を迫られることでもありました。冠婚葬祭もその1つで、都市も地方も関係なく共通するマナー文化としての冠婚葬祭が求められたわけです。そして、冠婚葬祭において地域社会からの葬儀の扶助が困難な場合にサービスを提供していく専門事業者としての葬儀業が1970年代に誕生しました。マナー本ブームにのるかのように、大阪の大手葬儀社の公益社では、1975(昭和50)年に『葬儀の知識』という小冊子を企画・編集し、『週刊新潮』に隠れたベストセラーとして紹介され、評判を呼びました。この小冊子の序文には、「葬法に関しては他の行事よりも理解に困難な事が多く、古い慣習のみが伝承され常識化されています。しかし誰しもが生涯の最終を飾るにふさわしい荘厳味の調和する清浄・厳粛な儀式を望まれるものです。公益社では、更に簡素化を考え、現代生活にマッチした悔いの残らない葬儀、すなわちまごころ葬儀の創造に努力しています」と書かれています。

「葬儀サービスにも『心のケア』を」では、葬儀はあくまでも「儀礼行為」の1つですが、そこには人の「心」や「哀悼」が含まれることが指摘されます。そしてそれが宗教的なもので覆われてきたと考えられるといいます。1980年代には、カトリック司祭のアルフォンス・デーケン氏(上智大学名誉教授)が日本において「生と死を考えるセミナー」を立ち上げ、死生学やグリーフワーク、ケアについて注目されるようになり、これが葬儀におけるグリーフワーク、ケアにも影響しました。ただ、死生学の範疇におけるグリーフワーク、ケアと葬儀におけるケアには、微妙にずれがあるとして、著者は「1980年代以降の死生学やグリーフワーク、ケアへの関心は宗教的な関心に近いところにありました。葬儀業界では1970年代から『心』をマナーと結び付けていましたので、どちらかというと、『心』はサービスの中に組み込まれるものだと考えられてきたといえるでしょう。ただし、そうした配慮や共感はサービスの内容として遺族側に明示されるわけではありません。葬儀業者の態度や表情、接し方などで表されています」と述べています。

実際、故人を前にして悲嘆にくれる遺族へ「配慮をする」、「ケアする」ように接しようとしながらも、葬儀を滞りなく手配しなければなりません。そうなると、遺族側からは葬儀業者の感情は見えにくいものですし、家族の状況や事情はそれぞれ違うため、葬儀業者自身も何が必要な配慮なのか、どんなケアをしたらよいかを考えながら接しなくてはなりません。著者は、「社会的な流れとして、遺族の心への配慮や共感を組み込む『葬儀サービスの心理主義化』は、顧客満足度とグリーフワーク、ケアがイコールではないがゆえに、これといった正解が見えにくい状況といえます。ただ、死別体験者が集まる会を実施している葬儀社もありますので、葬儀ではなかなかケアできないとしても、その後のケアにはつながっているかもしれません」と述べています。

第4章「葬儀業界の現在地」の「日本初の葬儀業者による全国組織『全葬連』」では、今でこそ葬儀業はサービス業として定着していますが、そもそも葬儀業者を監督・指導する省庁が定まっていなかったことが紹介されます。葬儀業が「遺体を扱う」事業か、祭壇など葬具を扱い葬儀を取り仕切る「葬祭サービス」事業なのかがはっきりしていなかったことがその要因の1つです。著者は、「すでに霊柩運送事業は、運輸省(当時)が、火葬業は、遺体を扱うという衛生的な観点と『墓地埋葬等に関する法律』の関係から、厚生省(当時)が所管していましたが、葬儀業は業務内容が曖昧だっただけでなく、届け出などがなくても葬儀事業が始められることもあり、所管する省庁も確定されていませんでした。また、遺体を扱う観点から『遺体取扱師』という名称も用いられ、『墓地埋葬等に関する法律』との関係から厚生省(当時)の管轄になる可能性がありました。結果的には、今後の事業展開を見据え、葬儀はサービス業ということで、当時の通産省、現在の経済産業省の管轄となりました」と説明しています。

「『葬祭ディレクター』制度の創設」では、全葬連と全互協(全日本冠婚葬祭互助協会)が共同運営している葬祭ディレクター制度について言及しています。この資格が葬儀業界にとって、なぜ重要なのでしょうか。それは、葬儀業の職業的・社会的地位が関係しています。葬儀業は、職業的に差別されることが多く、「人を不幸でお金をとる」など葬儀業に対する批判もつきまとっていたといいます。こうした状況を変えるべく、葬儀業界により自らの職業的地位の向上を目指して創設されたのが葬祭ディレクター資格でした。著者は、「実は、この資格ができる前に全互協側にも全葬連側にもそれぞれ資格制度がありました」と述べています。

全互協には「葬祭士」、全葬連側は「一般葬祭専門士」という団体内の任意資格があったのです。しかし、全国的に認知されるような資格制度にするために1985(昭和60)年、全葬連は通産省、厚生省、労働省(いずれも当時)の各省庁に働きかけていました。そのようななか、労働省側から「全葬連、全互協それぞれ独自の検定を実施するのではなく、両団体が共同で、かつ業界全体に開いて『技能審査』で実施したらどうか」という助言を受けたため、両団体での統一資格として協議が始まりました。資格制度への熱意は両団体ともにあったので、葬儀業界全体の「葬祭ディレクター」資格の発足につながりました。この資格が葬儀業界の地位向上に果たした役割の大きさは計り知れません。

『葬式は、要らない』VS『葬式は必要!』

『葬式は、要らない』VS『葬式は必要!』

「日本独自の『社葬』」では、儀礼の要不要という極端な立場からの議論は、儀礼が生前からの社会的なつながりに基づいて行われることを無視していることによって生じていると述べています。つまり、こういった議論は、経済的な合理化や効率性重視の考え方をする社会になっていくと必ず起きやすいというのです。著者は、「儀礼は要不要というよりも、その時代の社会、経済状態に合わせて『改変可能なものだ』と考えれば、むしろ儀礼が持つ意味を最大限に生かせるのではないでしょうか」と述べています。わたしは『葬式は必要!』(双葉新書)という本を書いたので、著者から「儀礼は要不要ではない!」と叱られそうですが、あれは島田裕巳氏の『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)に対抗した結果、そのようなタイトルになったのです。わたしも、儀礼はその時代の社会、経済状態に合わせて『改変可能なものだ』と考えれば、むしろ儀礼が持つ意味を最大限に生かせると思っています。そのような考えで書いた本が、「儀式はアップデートする」というサブタイトルを持つ『葬式不滅』(オリーブの木)です。

『葬式不滅』(オリーブの木)

『葬式不滅』(オリーブの木)

事例「日本の葬儀の現場から」では、著者は「葬儀は昔から行われてきた儀式であり、さらには宗教的な意味もあって『風習』や『伝統』などの枠にはめて考えられがちです。もちろん、そうした昔から大事にされてきたことを継承し、次世代に伝えることも大事ですが、『風習』や『伝統』を守るためだけに葬儀が行われているのではありません」と書いています。わたしは、葬儀をはじめとした儀式を行うことは人間の本能ではないかと考えています。儀式および相互扶助という本能がなければ、人類はとうの昔に滅亡していたのではないでしょうか。わたしは、この本能を「礼欲」と名づけました礼欲がある限り、儀式は不滅です。

「葬儀の力」パネルディスカッションのご案内

「葬儀の力」パネルディスカッションのご案内

じつは、来年1月20日、わたしが理事長を務める一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団が創立10周年を迎えるのですが、「葬儀の力」をテーマとしたパネルディスカッションが開催されることになりました。そこに本書の著者である玉川貴子氏とともに小生も参加いたします。当日、玉川氏と活発な意見を交換することが今から楽しみです!