- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2445 プロレス・格闘技・武道 『アメリカのプロレスラーはなぜ講道館柔道に戦いを挑んだのか』 藪耕太郎著(集英社新書

2026.02.09

『アメリカのプロレスラーはなぜ講道館柔道に戦いを挑んだのか』藪耕太郎著(集英社新書)を読みました。「大正十年『サンテル事件』を読み解く」というサブタイトルがついています。著者は、1979年兵庫県生まれ。立命館大学産業社会学部准教授。立命館大学文学部文学科(英米文学専攻)卒業。立命館大学大学院社会学研究科(応用社会学専攻)博士後期課程修了。博士(社会学)。仙台大学体育学部准教授を経て、現職。専門は体育・スポーツ史。一条真也の読書館『柔術狂時代』で紹介した初めての著書が第44回サントリー学芸賞(社会・風俗)を受賞。

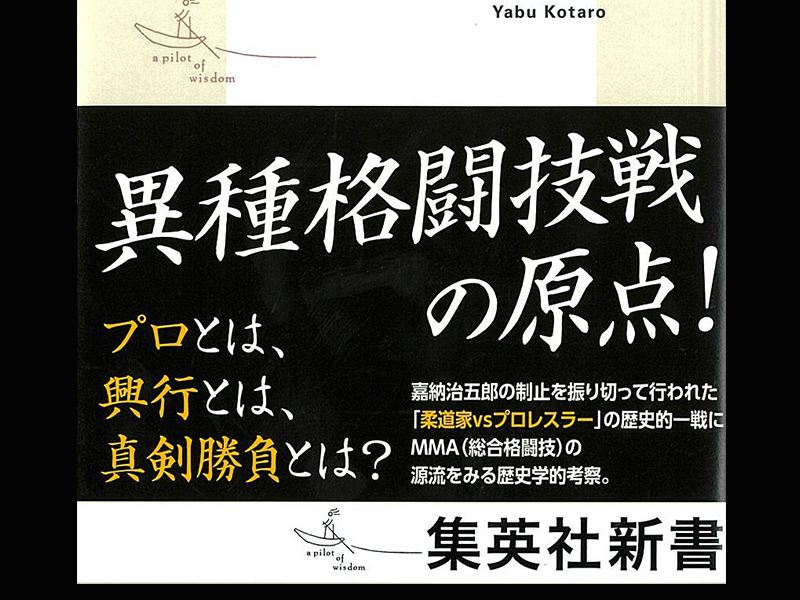

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「異種格闘技戦の原点!」と大書され、「プロとは、興行とは、真剣勝負とは?」「嘉納治五郎の制止を振り切って行われた『柔道家vsプロレスラー』の歴史的一戦にMMA(総合格闘技)の源流をみる歴史学的考察」と書かれています。

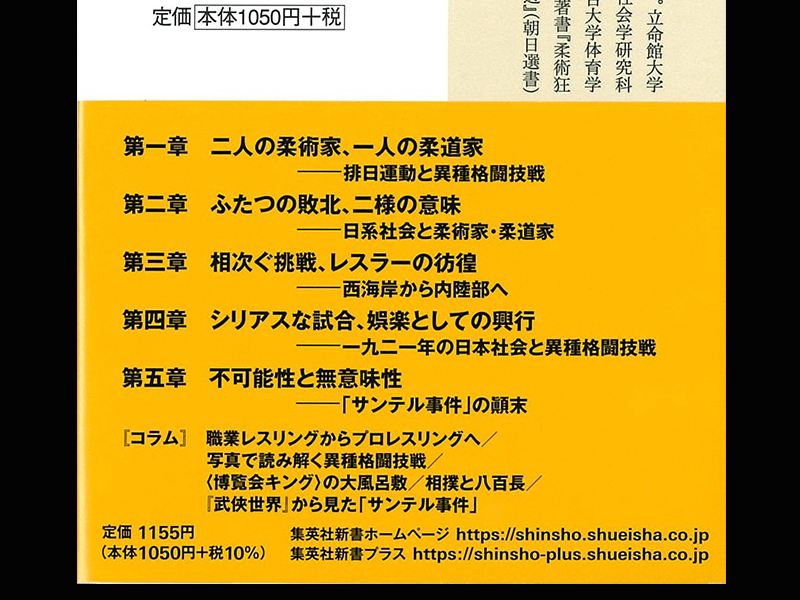

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、以下のように書かれています。

「1921年3月、講道館の嘉納治五郎の制止を振り切る形で柔道家と米国の強豪プロレスラーが靖国神社境内にて相まみえた。試合後に嘉納が門下生に処分を科して幕引きとなった一連の出来事は、『サンテル事件』と呼ばれる。本書はまず20世紀初頭に米国で人気を博した異種格闘技の興行に遡り、なぜ『サンテル事件』に至ったのかを明らかにする。それは同時に、やがてアントニオ猪木の異種格闘技戦が大きな流れをつくり現在のMMA(総合格闘技)に到達する原点ともなった、この歴史的一戦の意義を問い直す試みである」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

まえがき「歴史の中の異種格闘技戦」

第一章 二人の柔術家、一人の柔道家

――排日運動と異種格闘技戦

第二章 ふたつの敗北、二様の意味

――日系社会と柔術家・柔道家

第三章 相次ぐ挑戦、レスラーの彷徨

――西海岸から内陸部へ

第四章 シリアスな試合、娯楽としての興行

――1921年の日本社会と異種格闘技戦

第五章 不可能性と無意味性

――「サンテル事件」の顛末

[コラム]

職業レスリングからプロレスリングへ

写真で読み解く異種格闘技戦

〈博覧会キング〉の大風呂敷

相撲と八百長

『武侠世界』から見た「サンテル事件」

まえがき「歴史の中の異種格闘技戦」の冒頭を、著者は「プロレスや格闘技の世界が異種格闘技戦という試合の形式から遠ざかって久しい。その理由は大きくふたつある。第1に、かつて一世を風靡した異種格闘技戦はいまや総合格闘技戦(MMA :Mixed Martial Arts)に置き換わった。そもそも異種格闘技戦とは、バックボーンの異なる格闘技を修めた2人の競技者が互いの優劣を共通のルールの下で競う試合形式を指す。けれども、スタイルの異なるふたつの格闘技を、双方の技術を存分に発揮できるように戦わせるためには、試合の禁止条項を極限まで廃さざるを得ず、また選手の生命を危険に晒すことにもなる。したがってその完全な実現は不可能だと考えられてきた」と書きだしています。ところが1993(平成5)年、アメリカで開催されたアルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC:Ultimate Fighting Championship)という大会が、異種格闘技戦の景色を一変させました。

ノー・ホールズ・バード(No Holds Barred)、つまり〈なんでもあり〉を謳うこの大会の試合形式は、瞬く間に格闘技界のトレンドとなっていきました。UFCは不可能を可能としたのです。こうして「究極」の異種格闘技戦が追究された結果、旧来の異種格闘技戦は廃れていきました。なぜか。その理由について、著者は「極端に制約が少ないルールという名のルールの浸透は、そのルールに最適化したひとつの格闘種目を要請するからだ。ボクシングにレスリング、空手や柔道、その他既存のあらゆる格闘技は、この新たなルールで勝つための最適解ではない。最適解は、既存の格闘技をミックスし、さらに独自の技術を開発した先にあった。ここに総合格闘技という単一の格闘種目が誕生する。言い方を変えれば、異種格闘技戦という形式の果てに総合格闘技が生まれ、そして総合格闘技によって異種格闘技戦は駆逐されたのだ」と説明します。

第2に、プロレス界の変貌を指摘します。かつての異種格闘技戦には、独特の緊張感とロマンが漂っていましたが、そうした要素は、異種格闘技戦の本来的な不可能性の反照でもありました。また、だからこそ異種格闘技戦はプロレスのリングで行われたといいます。なぜならプロレスという非日常のファンタジー空間でのみ、日常の不可能が可能となるからです。とりわけ日本では、プロレスこそ世界一の格闘技だと喧伝した、アントニオ猪木率いる新日本プロレスとその派生団体において、異種格闘技戦は頻繁に開催されました。1970年代から80年代を通じて、プロボクサーのモハメド・アリや柔道世界王者のウィレム・ルスカといった大物格闘家がリングに上がったのも、異種格闘技戦がプロレスの試合に組み込まれていたからだと指摘し、著者は「けれども世紀転換期を通じてその傾向は一気に下火となる。理由のひとつはMMAにおけるプロレスラーの敗戦が続いたことであり、もうひとつはプロレスがショーであることがほぼ完全に自明化したからである。そして、この時期を境にプロレスは自覚的に格闘技と棲み分けを図るようになった」と述べています。

こうして異種格闘技戦は時代の遺物となったとして、著者は「だからこそいま、それを論じる価値がある。異種格闘技戦にリアリティがあった歴史を掘り起こし、その背景や理由を探るのだ」と訴えます。そして、この作業に打ってつけの出来事を紹介します。1921(大正10)年におけるアメリカ人レスラーと日本人柔道家との戦いです。1921年2月末、アド・サンテルというレスラーが来日し、講道館に戦いを挑みました。この挑戦に応じるか否かで講道館は揺れました。当初、館長の嘉納治五郎は黙許の姿勢を示していましたが、幹部の猛反対に遭って寸前で翻意しました。ところが講道館の制止を振り切ってサンテルと戦う柔道家が現れ、両者は靖国神社境内の相撲場に設置された特設リングで相まみえたのです。そして試合後、嘉納は講道館の名の下に彼らを処罰することで幕引きを図りました。この一連の出来事を「サンテル事件」といいます。

第一章「2人の柔術家、1人の柔道家――排日運動と異種格闘技戦」の「柔術ブームの後で」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「20世紀初頭、アメリカが柔術や柔道に熱狂した時代があった。それは、19世紀後半からのジャポニズム、19世紀末の日清戦争、そしてなにより1904(明治37)年に勃発した日露戦争を背景として発生した流行現象と考えることができる。この時点ですでにアメリカには、都市部を中心に大衆消費社会が到来しつつあった。そして、こうした時代と場所においてこそ、柔術や柔道は商品と化し、一大市場が形成されたのである」

コラム1「職業レスリングからプロレスリングへ」の「キャッチ・レスリングの誕生」では、近代スポーツの歴史を辿ると、アマチュアが誕生してからプロが登場する、というパターンが多いことが指摘されます。ただし中には例外もあり、そのひとつが近代レスリングです。著者は、「その発祥には不明な点も多いが、大別すると、一方にはフランスのサーカスを発祥とする、投技主体の大陸ヨーロッパ型レスリングがあり、これは後のグレコローマン・レスリングへと繋がる。他方、イギリスのランカシャー地方を中心に発展し、多彩な関節技と攻防の自由度の高さから、『キャッチ・アズ・キャッチ・キャン(手あたり次第)』(以下、CACC)と呼ばれるスタイルもあった。グレコローマンと並んで現在ではオリンピック種目となっているフリースタイル・レスリングは、CACCを祖としつつ、アメリカでスポーツライクに発展したカレッジ・レスリングに由来するものだ」と説明しています。

スピーディでテクニカルなCACCは、凄まじい勢いで資本主義社会が形成される〈金メッキ時代〉のアメリカと合致していました。著者は、「20世紀初頭における柔術や柔道の流行は西洋各国から中南米に掛けて同時多発的に進行するのだが、異種格闘技戦の中心地となったのは英米の2か国である。その理由を探るに、柔術・柔道とCACCとの相性の良さがあるようだ」と述べます。この時期を通じて、ボクシングとレスリングとの区別もまた明確化していきました。19世紀中頃までの拳闘では、試合ごとにルールが異なり、ときには首投げにタックル、クリンチ状態での加撃なども認められました。したがってボクサーとレスラーの境界線はしばしば曖昧であり、かつ両者の間には技術的な交流があったのです。

しかし19世紀後半を通じてルールが急速に整備統一され、近代化が進行すると、ボクシングは独自の種目としての固有性を追究するようになりました。そして世紀を跨ぐ頃には、ボクシングからレスリングの要素はほとんど完全に排除されたのでした。著名な職業レスラーが著したレスリング教本で柔術由来の技が紹介されているように、1900―1910年代を通じて、柔術はレスリングの中にかなり溶け込んでいました。著者は、「要するに、アメリカのレスラーたちは、程度の差はあれ柔術を知っており、その中でもサンテルは特に習熟していたのだろう。あえて大仰な言い方をすれば、1900年代初頭に始まる柔術とレスリングとの対決と交流の歴史のひとつの結晶がアド・サンテルだったのだ」と述べるのでした。

第三章「相次ぐ挑戦、レスラーの彷徨――西海岸から内陸部へ」の「連勝ストップ」では、著者は、「伊藤徳五郎がサンテルと戦った理由は分かる。伊藤は日系社会を背負っていた。それでは、サンテルはなぜ伊藤との戦いに応じたのだろう。伊藤に勝つ自信があった、興行としての旨みがあった、など、いくつか考えられるが、レスラーとしての箔を付けたかった、という理由もあるかもしれない」と述べています。というのも、サンテルはこの頃、長らく全米最強と謳われ続けたレスラー、フランク・ゴッチに対戦を迫っていたからだといいます。そのサンテルをめぐる戦いに伊藤が、さらに同じくゴッチ戦を目論む三宅太郎も加わることで、彼らは「卍巴と縺れ合」い、ついに巨大なうねりを形成していきます。このうねりは、やがてサンテルの来日につながります。

当初、サンテルとゴッチの対戦は伊藤戦の余韻冷めやらぬ1916年(大正5年)年2月22日に予定されていましたが、この1戦は流れました。賞金額の折り合いが付かなかったとも、すでにセミリタイアの状態にあったゴッチが試合を回避したとも報じられています。著者は、「その後、3月にサンテルとゴッチはロサンゼルスに移動し、同地で組まれたそれぞれの試合に両者ともに勝てば次戦で直接対決するという話が浮上するも、いつのまにか有耶無耶となった。その後は再び気運が盛り上がることのないまま、翌1917(大正6)年にゴッチは40歳の若さで世を去っている」と述べています。

「サンテル、初黒星」では、伊藤徳五郎に言及しています。伊藤がサンテルに喫した黒星は、講道館にも少なからぬ衝撃をもたらしました。伊藤が買収されたか、伊藤の名を騙る偽者が現れたか、あるいは伊藤が不利な試合条件を呑まされたか、のいずれかではないかと訝しむ声が上がる一方で、「講道館では外国人との試合(例へば柔道対拳闘又はレスリング)を許してあるのですか」という質問や、伊藤の敗北によって「柔道に対する信仰」が揺らいだという声が講道館の機関誌に寄せられたそうです。

八百長への疑念や批判の声は止まなくても、日本人がリング上で外国人と相対し、激闘の末に打ち勝つ、という異種格闘技戦ならではの緊張感とカタルシスを、日系社会はなお求め続けていたようです。そして講道館の内部にも、〈伊藤勝つ〉の吉報は祝砲のように轟いていました。機関誌には、筆が走り過ぎたのか、「現代に於ける柔道は、レスリングなるものを既に征服したるものと見て過言に非ざるなり」とすら謳われています。伊藤の初戦での敗北を「柔道の一部分の勝負といふ事で敗けた」に過ぎない、と抗弁していたことを思い返すと、なんとも調子が良いと言えます。

しかし、この記事を好意的に読めば、講道館にとってもまた、伊藤とサンテルとの1戦はそれほどに重大な関心事だったということになります。著者は、「そもそも講道館の海外発展は、〈日本人柔道家が外国人格闘家を打ち負かすことで柔道は海外に広まった〉という〈物語〉によって支えられていたが、仮に伊藤が連敗するともなれば、その〈物語〉自体が崩壊し、ひいては講道館の沽券に関わる事態に陥る可能性すらあった。こうした危機感が背景にあったからこそ、再戦での伊藤の勝利に講道館も酔ったのだと推察できる」と述べています。

この出来事が日本のプロレス史上に果たした意味は小さくありませんでした。この遠征中、三宅太郎はある力士に目を付けました。1915年(大正4年)に第30代横綱の西ノ海の付け人としてハワイを訪れ、翌16年(大正5年)に改めて同地に渡っていた江戸桜(本名:坂本芳次郎)です。三宅によって職業レスリングの基礎を教え込まれた江戸桜は、三宅が去った後にハワイマットにデビューしました。なお、対戦相手の名前はヤング・サンテルでしたが、著者は「アド・サンテルの名はハワイの日系社会にも知れ渡っており、それにあやかってこのリングネームが付いたのだろう」と推測しています。

その江戸桜のもとで相撲の実力を開花させたのが、当時マウイ島にいた日系一世の識名盛雄でした。識名は沖の海の四股名を得てハワイ相撲で活躍しましたが、1931(昭和6)年に北米へ渡り、沖識名という職業レスラーになりました。その手引きをしたのも三宅太郎です。つまり、三宅は江戸桜を見出し、江戸桜は沖の海を見出し、沖の海は三宅の下で修行を積んで沖識名となったのです。そして時代は戦後。1950年(昭和25年)に大相撲を廃業しプロレスに活路を求めた力道山をコーチし、またレフェリーや渉外役として日本プロレスの旗揚げから創成期を支えた人物こそ、沖識名でした。三宅から力道山まで、歴史の線は繋がっているのです。

「西海岸を離れて」では、1928年(昭和3年)の秋、日本でレスリング興行を開催するために、3人の外国人レスラーを引き連れて三宅が帰国したことが紹介されています。対する日本勢は、この話に乗った千賀ノ浦(元:綾川五郎次)親方が選抜した力士2名。千賀ノ浦は「大日本レッスリング普及会」という組織を立ち上げ、自ら会長に就任するほどの熱の入れようでした。しかしながら、興行は大失敗に終わりました。同年10月に明治神宮外苑の相撲場で旗揚げした頃はまだしも、巡業の果てに関西に行き着いた頃には旅費にも困るありさまで、年内に組織は解散し、三宅はアメリカに引き上げたのでした。

「七十数年前のUFC」では、1919年(大正8年)1月18日、柔道家の高橋精造がアド・サンテルとデンバーで戦ったことが紹介されます。この1戦がデンバーで行われたことが感慨深いといえます。時代を遥かに下って1993(平成5)年11月12日。UFCの初大会が開かれた場所が、まさしくここデンバーだからです。UFCについて、著者は「〈なんでもあり〉の条件下で世界一の格闘技を決定する、と喧伝されたこのトーナメントは、その後の格闘技界の景色を一変させるインパクトを放った。とりわけ最大の衝撃は、当時ほとんど未知だったグレイシー柔術の使い手が、優勝候補とみなされていたレスラーを簡単に破ったことである」と述べています。

このように、格闘技の歴史を変えたこの1戦から遡ること70数年前に、同じデンバーの地で柔道とレスリングの対決がすでに行われていたのです。非常に感慨深いですね。「彷徨うサンテル」では、サンテルはジム・ロンドスと三宅太郎との試合を通じて大きく3つの不満を抱いていたことが紹介されます。第1に、異種格闘技戦のような試合は従来型の職業レスリングの正統性を汚す。第2に、ジム・ロンドスは二流であり、真に実力のあるレスラーを起用すべきだ。第3に、そもそも最近、職業レスリング自体に疑惑の眼があるようだが、自身は潔白である。著者は、「このように語るサンテルには、彼なりの憂いや危機感があったのだろう」と推測しています。

「最強争いに加われないレスラー」では、1920年の秋、サンテルが結婚したことが紹介されます。その新妻をサンフランシスコに残して、サンテルは翌年2月に一路日本を目指しました。著者は、「もしかしたらサンテルは、嚙ませ犬のポジションから抜け出すために、特別なブランドを欲したのかもしれない。それこそが、〈本場日本で柔道家を破った柔術レスラー〉という箔である。あるいはこうも考えられる。サンテルは、たとえ初発の動機が不本意だったにせよ、柔術や柔道との試合を重ねる中で、いつしか不思議な充足感を覚えていたのではないか。なぜなら、異種格闘技戦という試合形式においてのみ、サンテルは体格も実力も自らと同等の相手と戦うことができ、かつその試合では、自らの習い覚えた技術を思う存分発揮できるからである」と述べるのでした。

第四章「シリアスな試合、娯楽としての興行――1921年の日本社会と異種格闘技戦」の「精励忠実? 軽挙妄動?」では、1910年代の日本にはすでに異種格闘技の興行があったことが指摘されます。とりわけ持続的な人気を博したのは、1919(大正8)年から31(昭和6)年頃まで関西を中心に行われていた、柔道対拳闘、略して〈柔拳〉の興行です。なお、この興行を牛耳っていたのは、通称〈ピス健(ピストルの健治)〉と呼ばれる大物の興行ヤクザであり、嘉納治五郎の甥にあたる嘉納健治でした。柔拳については、一条真也の読書館『激戦の時代【実録 柔道対拳闘】―投げるか、殴るか。』で紹介した池本淳一氏の著書に詳しいです。池本氏は松山大学人文学部社会学科の准教授ですが、本書の著者である藪耕太郎氏も立命館大学産業社会学部の准教授です。池本氏の専門は歴史社会学で、藪氏の専門は社会応用学ですが、今やアカデミズムの専門家が格闘技の歴史を堀り起こし考察する時代なのですね。

「日系社会からの刺客」では、日系社会にとって異種格闘技戦は非日常の領域に属していたことが指摘されます。その領域においては日常では許されない夢が叶い得ますが、同時に無残に打ち砕かれる可能性もあります。野口清、伊藤徳五郎、三宅太郎、坂井大輔、高橋精造。程度の差はあれ、彼らはみな、日系社会が託した夢でした。それも、個人ではなく日本人移民が全体として共有する夢でした。著者は、「異種格闘技戦に臨む柔術家や柔道家の姿に、移民たちは自らを重ねたのであり、だからこそ勝敗に一喜一憂したのだ。同時に、1910年代の日系社会で異種格闘技戦がある意味で異様な盛り上がりをみせたのは、ひとえにサンテルという好敵手がいたからである。レスラーとしては小柄なその体格は、日本人との戦いにはむしろ好都合であり、柔術や柔道と互角以上に渡り合えるテクニックは好試合を約束する。しかも本人はプライドと反骨心が災いしてレスリング界の主流から干されていた」と述べています。

対する日本側も、特に三宅と伊藤はそれぞれ柔術と柔道とを背負うに十分な実力者であり、これらの要因が幾重にも重なることで、西海岸ではスリリングな激闘が幾年にもわたって繰り広げられたのでした。1917(大正6)年11月、坂井大輔がサンテルに敗れたとき、「[柔道は]今少し世界的に研究せねば駄目」だと提言されたことを指摘し、著者は「それから3年強。日系社会が「一大覚醒を促がさんとする」サンテルを寿いだのは、ついに日本の柔道が世界を、つまりは現実を知る機会が到来したと考えたからに他ならない。あえて屈折した言い方をすれば、アド・サンテルとは、アメリカレスリング界からの〈黒船〉ではなく、日系社会から送り込まれた〈刺客〉だったのだ」と述べるのでした。

「もうひとつの『時代の要求』」では、サンテル事件について、著者は「大衆消費社会としての日本に輸入されるアメリカ的な価値観や文化。それに触発されて昂進するスポーツのスペクタクル化。野球のプロアマ問題はその分かりやすい事例であり、『サンテル事件』もまたこうした時流の延長上に付置されよう。ただし、いくつか留意すべき点もある。まず、職業柔道団を結成するような気運はそもそも当時の講道館にはなかった。講道館において柔道のプロ化という発想は皆無であり、しかしサンテル来日という外圧によって、否応なくかつ唐突に講道館はプロフェッショナルという概念そのものと向き合わざるを得なくなったのだ」と考察しています。

また、著者は〈スポーツとしての柔道〉の指向性は、それを嘉納がどこまで自覚していたかにかかわらず、かなりの程度までアマチュアイズムに基づいていたことを指摘します。そのことが図らずも露呈したのもまた、「サンテル事件」を通じてでした。アメリカからやって来た、アド・サンテルというプロフェッショナルなレスラーとの不随意的な邂逅によって、講道館、そして嘉納は、〈柔道とは何なのか〉という極めて本質的な問いに向き合わざるを得なくなったのです。そしてこの問いに導かれて、〈スポーツと柔道の差異と共通点をどう見出すべきか〉、あるいは〈柔道家という職業の範囲をどこまで認めるか〉、といった問題群もまた明るみに出てくるのだと述べます。

「混合技術としての柔道」では、職業レスラーである以上、サンテルはまず営利を目的に来日したはずだと指摘します。けれどもその一方で、本場日本の柔道家との激闘を通じて相互の技術を競い、確かめ、そして高め合うことへの期待もまた、サンテルの胸裏には少なからずあったのではないか。しかしそうした期待は儚く散り、また試合を巡る混乱を通じて講道館の内閉性を見せつけられました。著者は、「こうしてサンテルは講道館の過去と現在を看取し、だからこそ『両者混合の一技術』という、夢としての未来を描いたのだろう。けれどもサンテルはひとつ柔道を誤解している。『日本の柔道は100年前も今日も別に新しい手を編み出さない』のではない。サンテルが去って3か月後、嘉納はこう述べた。『日本のみならず東洋に於ける類似の技術、西洋諸国のと云はんよりは、世界各国何処からでもいゝものを発見すれば、直に之を[柔道に]採用して研究を重ねたものである』」と述べます。

つまり、柔道には「両者混合の一技術」として誕生したという〈過去〉があったのです。しかし斯界の権威(エスタブリッシュメント)となった「今日」において、講道館は「鎖国主義」を採ったのでした。著者は、「つまるところ、日本におけるプロレスのリテラシーは、総じて『サンテル事件』の時点からアップデートされる機会がなかった。アメリカにおける職業レスリングからプロレスリングへの連続的なシフトとは対照的に、日本では『サンテル事件』を境に時が止まったのである。以後、戦前戦中を通じて、『サンテル事件』の物語の続きは描かれることなく、そしてこの断絶ゆえに、戦後における力道山のプロレスが異様なまでの熱狂を生み出すのだ」と述べるのでした。

コラム4「相撲と八百長」の「大相撲と八百長」では、かつて大相撲に八百長は付き物だったことが指摘されます。星の貸し借りや土俵外での情誼的な人間関係、横綱の威風の保守など理由はさまざまですが、ともあれかなり常習的だったようだとしながらも、著者は「ただし、八百長即悪というわけではなく、たとえそれが露見しても、同情の余地ありと認められれば許容されたし、上手な八百長は一種の名人芸とすらみなされていたという。しかし明治も後半に差し掛かると、協会は八百長をだんだんと問題視するようになり、またそれに関わった力士を処分するようになる。その背景には、八百長に関わる賭博の常態化や力士の素行不良、世間の大相撲離れへの危機感などがあったが、ここでは相撲の健全化の指標がスポーツに求められた点に注目しよう」と述べています。

第五章「不可能性と無意味性――『サンテル事件』の顛末」の「失われた原風景」では、サンテルとの試合に反対する意見の中枢は、講道館本部の主だった幹部たち、および東京高等師範学校の出身者による高師派で構成されていたことが指摘されます。一方、「高師外の学校を出た者、大学には学ばず、接骨院で柔道家を目ざした人々、(中略)早大、日大、明大など[の学生やOB]」は三船久蔵を担いで三船派を形成し、嘉納の直系を自認する高師派としばしば対立していたといいます。著者は、「試合前の永田を激励に来た早稲田大学の石黒敬七も、おそらく三船派だったのだろう。また、永田が在籍していた中央大学では、『本学柔道部員永田礼次郎君、近くレスリング大家アド・サンテル氏と戦わんとす、本学学生は奮つて応援せよ』との掲示が出ていたという」と紹介しています。

「他流試合から異種格闘技戦へ」では、講道館の歴史は、まさしく「他流試合の経験」の積み重ねにほからないと述べます。国内における他流試合を通じた柔道の普及は、1903年(明治36年)の山下義韶の渡米を嚆矢とする、柔道の海外普及へと接続していきます。その過程で避けて通れないのが、レスリングやボクシングなどとの異種格闘技戦でしたが、この戦いは早期から予想されていました。つまり山下の渡米以前から、異種格闘技戦のシミュレーションは始まっていたのです。たとえば山下は、慶應義塾大学の柔道部師範を務めていた1902(明治35)年3月、来日中のボクサーと弟子の飯塚国三郎とを戦わせようとしたことがありました。

あるいは渡米した山下の後任として師範に就いたのは内田良平でした。内田良平といえば、玄洋社の頭山満と並ぶ右翼の大物として知られます。国家主義者・右翼運動家・アジア主義者、黒龍会主幹、大日本生産党総裁、そして柔道家の肩書を持っていた彼は、1903年の著書『柔道』で、ボクシングから中国拳法に至る東西の格闘技に柔道が勝ち得る方法を考察していました。著者は、「アジア主義者で大陸に渡航の経験がある内田もまた、柔道が海外に進出する上で異種格闘技戦が不可避だということを早くから見抜いていた。柔道対柔術の他流試合は、こうして柔道対西洋格闘技の異種格闘技戦へと移行していく」と述べます。

「〈冒険と進取〉から〈整理と分別〉へ」では、日露戦争を分水嶺に、第一次世界大戦から戦間期という時代の流れに沿って、柔道の位相は変化していったことが指摘されます。国外においては未知なる格闘技が渉猟される一方、国内においては講道館の全国的な組織化が進み、ルールや運営システムの精度向上が焦眉の課題となりました。著者は、「不安定だが外に開かれた柔道から、安定的だが内に閉じた柔道への移行。こうして迎えた新時代を、〈冒険と進取〉に対応する〈整理と分別〉の時代とみることができよう。そして、文化の変容や混交をノイズとして除去する〈整理と分別〉的心性において、異種格闘技戦が真っ先に否定の対象となる」と述べています。

異種格闘技の試合は、柔道やレスリング、ボクシングなどの個々の種目を、たとえば〈徒手格闘〉といった、より上位の統合単位によって括るような発想がなければ成立しません。しかし〈整理と分別〉の心性は、そうした仮定をナンセンスとして退けてしまいます。なぜならそれぞれの種目は種目ごとに整理され、各々が分別された道を歩み、個別の発展を遂げれば良いからだとして、著者は「それでは、〈整理と分別〉の時代を代表する柔道家は誰か。それこそが岡部平太である。1890年代の生まれである岡部は、年齢的にも講道館第3世代に属していた」と述べるのでした。

「可能の裡なる岡部」では、岡部太郎が「柔道といえども1つの正しいスポーツ」と考えていたことが紹介され、そのような岡部の思想に異種格闘技戦が入り込む余地はないと指摘します。岡部にとってそうした試合とは、もはや不可能性の問題ではなく無意味性の問題でした。すなわち、「若し勝ち負けを判定する[異種格闘技の]競技規定が成立してそれが試合者に認められ、見る人にも承認されたなら始めて其試合が成立するだらう。然し其時はもう柔道でもなく相撲でもない新しいものが出来上つた時である」と。著者は、「嘉納に山下や富田、あるいは前田らが追究した〈未完の柔道〉と、『[他の格闘競技と同じように]柔道もそれぞれ1つの完成したレツスリング』と断じてはばからない岡部の思想の隔たりは、埋めようがないほど大きい」と述べます。

コラム5「『武侠世界』から見た『サンテル事件』」の「前田光世のインパクト」では、柔道の腕を頼りに世界各国の猛者を倒して回った前田光世は、その遍歴を手記に認め、押川に逐一送っていたことが紹介されます。それを作家の薄田斬雲が講談調の読み物に改め『冒険世界』誌上で連載した後、『世界横行柔道武者修業』として書籍化され、同年中に続編まで刊行されるほどの人気を博しました。著者は、「弱きを助け強きを挫く英雄的な日本人を描く押川の冒険小説は、それが帝国日本のナショナリティの反照であるがゆえに人気を博したが、海外で「日本前田」と名乗った前田の冒険活劇は、まさしく押川の小説を現実世界に具現化させるものだった。前田の活躍ぶりが躍った『冒険世界』や『武侠世界』はまた、柔道家にも多大な影響を与えている」と述べています。

「あとがき」で、著者は「『サンテル事件』からボクシングへと繋がる道だ。1922(大正11)年5月、靖国神社境内の相撲場で〈日米拳闘大試合〉と銘打った大会が開催された。その主催は渡辺勇次郎率いる日本拳闘倶楽部であり、興行面で支えたのは櫛引弓人だ。〈日米拳闘大試合〉は、日本におけるプロボクシング興行の嚆矢と目されているが、開催に至るノウハウや人脈を辿ると、1921(大正10)年3月の『サンテル事件』に行き当たる。もうひとつは、本文では全く触れなかった話題、空手へと繋がる道だ。ボクシング興行に沸く九段から上野に目を移し、東京博物館で開催されていた運動体育展覧会を覗くと、空手の演武をする船越(冨名腰)義珍の姿があり、その傍には嘉納治五郎もいた。そこで嘉納は空手に当身の新たな可能性を看取し、嘉納の支援を受けた船越は空手の本土普及を実現していく。これは空手史上の通説である」と述べています。

出自から技術体系、理念まで全く異なり、しかし奇しくも共に当身技を本領とするボクシングと空手の両者は、まるで「サンテル事件」と呼応するかのように、ほとんど同じタイミングでアメリカという外部と沖縄という周縁から本土に上陸したのだと、著者は指摘しています。一方、本土では、斯界の覇権を握る講道館において、嘉納は柔道にとっての当身技の重要性を認識しつつも、それを本格的に柔道の技術体系に組み込むことは躊躇していました。それでは、「サンテル事件」から続くふたつの道は、その後どのように柔道と関係を結んでいくのか。この道は、やがて合気道や中国武術などとも交わり、あるいは古武道が発見されたり、ついには総合武道が発案されたり、と続いていくといいます。しかし、著者は「いまは遥か先まで広がる景色を眺めるに留めておこう」と述べます。

史料の渉猟を通じてもうひとつ気付いたことは、「サンテル事件」を題材とする実録物の多さであり、それは特に1970年代以降に集中しているといいます。その理由として推察されるのは次の2点だとか。第1に、力道山の死。著者は、「日本プロレス界の父として振る舞うために、存命中の力道山は、それ以前の日本のプロレス史が掘り下げられないように無言の圧力を掛けていたようだ。力道山の歿後、その呪縛から解き放たれたことで、『事件』が改めて注目されたのだろう」と推測しています。第2に、1972(昭和47)年の新日本プロレスの旗揚げ。当時の新日本プロレスはジャイアント馬場率いる全日本プロレスと差異化を図ろうと次々と新機軸を打ち出していました。その最たる例が1976(昭和51)年に始まる〈格闘技世界一決定戦〉のシリーズです。有名な猪木対モハメド・アリ戦もそのひとつでした。

翻って、桜井康雄『プロレス対柔道』(東京スポーツ新聞社出版局、1974年)を筆頭に、「サンテル事件」を題材とする実録物が刊行されたのは、そのわずか数年前のことであり、かつそれらの著者は少なからず新日および猪木のブレーンや相談役だったことが指摘されます。〈格闘技世界一決定戦〉というアイデアの直接のモティーフこそ「サンテル事件」だと考えているという著者は、「誤解を恐れずに言えば、本書で描きたかったのは、嘉納の人間臭さである。そもそも嘉納は、柔道の創始者にして講道館の館長であるがゆえに、一方で個人として柔道を追究し、他方で組織の長として門人を導かねばならなかった。そして「サンテル事件」が勃発した1921年3月は、戦間期という戦前日本の一大転換期のとば口にあたる。国際派として知られ、スポーツ界の情勢にも詳しい嘉納は、その豊富な知識と経験ゆえに、この『事件』をどう解決すべきか、あれこれ懊悩したに違いない。本書に登場するのは、こうした〈迷い人〉としての嘉納である」と述べるのでした。本書は、柔道および異種格闘技戦および総合格闘技の歴史を振り返る上で非常に貴重な資料の宝庫であると思いました。