- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2023.09.08

『〈怪異〉とミステリ』怪異会談研究会[監修]乾英治郎/小松史生子/鈴木優作/谷口基[編著](青弓社)を読みました。「近代日本文学は何を『謎』としてきたか」というサブタイトルがついています。

カバー表紙には、「岡本綺堂、江戸川乱歩、横溝正史、夢野久作、海野十三、久生十蘭、戸川昌子、小野不由美、綾辻行人、京極夏彦などの作品に潜む怪異を精微に読み解く。そして、ミステリというジャンルで展開される怪異の拡散と凝集、合理と非合理の衝突から、日本のミステリ小説の潮流を捉え返し、近現代日本の文化表象の変容をも明らかにする」と書かれています。

アマゾンの内容紹介には、「近年、ミステリジャンルでの『怪異』の増殖が目立つ。探偵小説や推理小説など、人智による『謎』の『合理的解明』を主眼としたフィクション・ジャンルであるミステリは、人智が及ばない『非合理』な存在である怪異・怪談・怪奇幻想・ホラーとどのように切り結んできたのか」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」(乾英治郎)

特別寄稿「怪異とミステリ

――その面白さの類似と相違について」

(光原百合)

第1部 「怪異」と「ミステリ」の遭遇

第1章 歌舞伎と探偵小説

――『東海道四谷怪談』とその変容(横山泰子)

1 『東海道四谷怪談』について

2 殺人事件と倒叙

3 ミステリの主体・直助と因果

4 ミステリの主体・民谷伊右衛門と怪談の主体・お岩

5 『大東京四谷怪談』――推理を究めた怪談

第2章 怪異と謎解き、そして郷愁

――岡本綺堂の探偵小説作法(松田祥平)

1 怪談と探偵小説の類縁性

2 怪異が信じられる世界と怪異を解く探偵

3 郷愁と謎解き

第3章 イギリス怪奇幻想ミステリと近代日本文学

――A・ブラックウッドと芥川龍之介を中心に

(鈴木暁世)

1 芥川龍之介におけるブラックウッド受容

――「怪異」をどのように「語る」か

2 主観的な怪談と「語り」の問題

3 語りと記憶――補完・解釈・編集

第4章 江戸川乱歩と交霊術

――神秘か、はたまたトリックか(大道晴香)

1 「悪霊」と交霊術

2 乱歩VS長田幹彦・徳川夢声

3 探偵小説のなかの交霊術

第2部 「怪異」と「ミステリ」の交差

第5章 「怪談」以上「探偵小説」未満の世界

――江戸川乱歩の「幻想怪奇の小説」について

(谷口基)

1 「合理主義」と「非合理主義」の境界領域

2 「人でなしの恋」――京子の「マクロコズモス」

3 「鏡地獄」――第三の道に生成された「怪談」

第6章 脳内に現象する怪異

――海野十三・夢野久作・蘭郁二郎 鈴木優作

1 人間機械論の普及

2 脳神経科学による探偵小説の構築――海野十三

3 脳神経科学で〈ミステリ〉を解く――夢野久作

4 脳神経科学が怪異への道を開く――蘭郁二郎

第7章 〈侵食〉する〈死者〉たち

――久生十蘭「死亡通知」における

空襲と〈怪異〉(脇坂健介)

1 宙に浮く行方不明者の生死

2 一九五二年というターニングポイント

3 混濁する生と死

第8章 「浪漫」としての怪異

――横溝正史作品の人面瘡をめぐって(原辰吉)

1 見せかけの人面瘡

2 「人面瘡」と奇形嚢腫

3 「人面瘡」と「人面疽」

第3部 「怪異」と「ミステリ」の融合

第9章 家霊を脱構築する女

――小野不由美『残穢』の〈転居〉と

戸川昌子「大いなる幻影」の〈賃貸〉

(小松史生子)

1 小野不由美『残穢』

――ワーキングウーマンの住宅ミステリとして

2 戸川昌子「大いなる幻影」

――不可視化される単身者の怪談として

第10章 館という幻想

――綾辻行人『暗黒館の殺人』における

自己の揺らぎ(中川千帆)

1 「館」が意味するもの

2 「館」に隠された幻想と語り手

第11章 妖怪の「理」/ミステリの「檻」

――京極夏彦「百鬼夜行」シリーズは

何を「祓った」のか(乾英治郎)

1 妖怪の「夢」/ミステリの「瑕」

――「妖怪小説」とは何か

2 妖怪の「宴」/ミステリの「匣」

――世紀末の「憑き物落とし」

第12章 オンライン空間と怪異の変容

――最東対地『夜葬』、城平京『虚構推理』、

綾辻行人『Another』を対象に(伊藤慈晃)

1 怪異とアンダーグラウンドなイメージ

2 オンライン空間とアンダーグラウンドなイメージ

3 オンライン空間と怪異

第13章 調整される怪異

――『逆転裁判6』論 諸岡卓真

1 本格ミステリと「超自然的な魔力」

2 「逆転裁判」シリーズでの「霊」の両義的機能

3 「御霊の託宣」

4 「御霊の託宣」と物語

5 「御霊の託宣」と難易度

「おわりに」(乾英治郎)

「はじめに」で、流通経済大学流通情報学部准教授(日本近現代文学・文化)の乾英治郎氏は、「人智による『謎』の『合理的解明』を主眼としたフィクション・ジャンルである『ミステリ』(本書では「探偵小説」「推理小説」「パズラー小説」「捕物帳」などの総称として扱う)は、人智が及ばない『非合理』な存在である『怪異』や、かかる存在を容認する『怪談』『怪奇幻想小説』『ホラー』と呼ばれるジャンルとは本質的に相いれない間柄であると、長らく考えられてきた」と述べています。

また、乾氏は「江戸末期の歌舞伎の超自然的存在による『犯罪』。江戸と明治を往還する語りのなかに、ノスタルジーを伴って立ち現れてくる『怪異』。昭和戦前期の『変格探偵小説』全盛期の『怪談』と『ミステリ』のジャンル的融合。戦中の大量死や、戦後の価値観の変化のなかから生まれた、同時代的な恐怖としての『怪異』。そして、ミステリでありながら、超自然的な領域にまでやすやすと越境する『新本格派』以降の作品群――。不気味な洋館から近代的な集合住宅、オンライン空間、人間の脳内まで、あらゆる空間に『怪異』は跳梁する」とも述べます。

第1部「『怪異』と『ミステリ』の遭遇」の第1章「歌舞伎と探偵小説――『東海道四谷怪談』とその変容」の「あとがき」では、法政大学理工学部教授(日本文化、比較文化)の横山泰子氏が、歌舞伎芝居の世界は、探偵趣味、犯罪趣味、怪奇趣味をもって充たされていると江戸川乱歩は書いたことがことを紹介します。なかでも探偵趣味、犯罪趣味、怪奇趣味にあふれた典型的な作品『東海道四谷怪談』は、怪異とミステリの要素を併せ持っているといいます。そこで、横山氏は『四谷怪談』を怪異とミステリという面から読み、新たな解釈を試みました。さらに、『四谷怪談』をもとにした高木彬光の破格探偵小説『大東京四谷怪談』を取り上げています。横山氏は、「江戸期の『四谷怪談』が内包する怪異とミステリの要素は、1970年代の高木の作品でも受け継がれ、歌舞伎を離れた別ジャンルでも十分に生かされた点を指摘した。『我々はもっと南北や黙阿弥に親しみ、彼等の作物を味読して見なければならぬのではないか』『南北に帰れ』という乱歩の言葉は、いまなお示唆的である」と述べるのでした。

第3章「イギリス怪奇幻想ミステリと近代日本文学――A・ブラックウッドと芥川龍之介を中心に」の「はじめに」では、大阪大学大学院人文学研究科准教授(日本近現代文学、比較文学)の鈴木暁世氏が、イギリスの作家であるアルジャノン・ブラックウッドについて、「日本でも近代から今日まで読者を獲得し、翻訳が重ねられている作家の1人である」と紹介しています。その理由の1つは、『幻影城』での江戸川乱歩による「今世紀最大の怪談作家」で、「極めて濃厚で特異な怪談性があり、この人の作品は悉く読んで見たくなるほどの強烈な魅力を持ってゐた」という称賛にもあると推測します。

ブラックウッドは1891年に神智学協会トロント支部の創立メンバーになり、心霊学、神智学、魔術などに関心を抱いていました。1904年に「幽霊島」、07年に「柳」を発表し、08年の心理探偵シリーズである『ジョン・サイレンス』によって広く知られるようになりました。その当時、1891年からアーサー・コナン・ドイルが「ストランド・マガジン」で連載を開始した『シャーロック・ホームズ 』のシリーズが人気を博し、その影響を受けた物語が次々と書かれました。鈴木氏は、「ブラックウッドは、心霊学の知識を動員して怪事件(extraordinary case)の相談に乗る(consulting)サイレンスと秘書のコンビを生み出したのだ」と指摘しています。

ブラックウッドは怪談作家と名指しされてきました。しかし、ジョージ・M・ジョンソンは、本質的には「近代の心理学や精神分析学、秘教的神秘思想の想像力の可能性を明確化した最も早い近代人の一人」であると述べています。一方、クリス・ウィリスが、フィクションでの探偵の登場はスピリチュアリズムの台頭と一致していると指摘するように、探偵小説とスピリチュアリズムの両方への文化的関心は時代的一致にとどまらず、人間の精神の未知なる領域への興味という点で合致するといいます。

フロイトが探偵小説に関心を抱いていたことはよく知られています。カルロ・ギンズブルグは、観察によって犯罪的ないし心理的な問題の兆候や症状などの些細な手がかりを検出し、解釈することによって本質をつかむ手法に、「フロイトとホームズの活動の特異な類似点」があると論じています。さらに、エイミー・ヤンは、フロイトの精神分析とドイルの探偵小説は、「実際には単に語り手/患者の「心の中の事実の再構築」であるにもかかわらず、「起こったことは事実であると読者に誤解させる点」で語りの手法を共有している」と指摘しています。

そして、鈴木氏は「精神分析と探偵小説の共通点が、患者/語り手の語り/騙りであるとすれば、ブラックウッド『ジョン・サイレンス』に登場する、患者の語りを診察(分析)して事件を解決する心霊探偵サイレンスは、20世紀初頭の探偵小説と精神分析学への関心との交差を最も体現している人物の一人と言えるだろう。人間の精神へと分け入り、それを表現しようとする欲望――。そして、芥川龍之介もまた、人間の意識という謎を言葉によって表現しようと試みた作家ではなかったか。芥川龍之介旧蔵書にはブラックウッドの著書4冊が収蔵されていて、ブラックウッドへの関心がうかがえる」と述べるのでした。

1「芥川龍之介におけるブラックウッド受容――『怪異』をどのように『語る』か」の「おわりに」では、ブラックウッドと同様に芥川も、客観的事実としての事件の真相に迫るより、むしろ事件に怪奇的モチーフを導入することによって、「超自然的な現象」を信じる人間の心理を描き出すことに関心があったと言えるのではないかとして、鈴木氏は「『古えの妖術』でも『妖婆』でも解明されるべき事件は、実は人間の意識の未知なる領域で起こり、それはいつまでも不可知なままにとどまっているのだ。芥川は怪異と謎とを『語り』によってどのように創出するかという点に関心を抱いていたと言える」と述べています。

第4章「江戸川乱歩と交霊術――神秘か、はたまたトリックか」の2「乱歩VS長田幹彦・徳川夢声」では、國學院大學神道文化学部助教(宗教学)の大道晴香氏が 、かつて起こった江戸川乱歩と心霊主義に詳しい作家の長田幹彦との「オール読物」での対談記事を紹介し、「交霊術を縄抜けの産物と捉える乱歩と、霊の作用と捉える長田。両者は互いに意見を曲げない。ただし、否定派の乱歩が『僕は真実を探りたいと思うから今まで探ってみた』『そういうのを見れば、僕は信じるかも知れんよ』と、霊魂が実在する可能性を完全に排除していない点は注目に値する」と述べています。大道氏によれば、乱歩が否定しているのは、あくまで自身が観察している範疇での「交霊術(所謂霊媒のやること)」であり、交霊術全般ひいては死後の霊魂や輪廻のような超自然的領域に関わる一切の実在を否定しているわけではなかったといいます。

乱歩と長田幹彦の論争から5年後におこなわれた「宝石」の座談会でも、心霊実験を信じると答えた三島由紀夫に対して、乱歩は「心霊というものがないとは云わないけれども」と付言したうえで「あの実験は信じない。手品ですよ」と述べました。同様の姿勢は、徳川夢声とのやりとりにも見て取れます。長田と乱歩の対談で「貴方のほかに、心霊現象を信じているのは・・・・・・」と問われて、長田が真っ先に名前を挙げたのが弁士で漫談家の徳川夢声でした。夢声もまた、乱歩と交霊術をめぐって対立した人物の1人であったのです。

3「探偵小説のなかの交霊術」では、乱歩の「幽鬼の塔」が取り上げられます。ボストンバッグを大事そうに抱く、挙動不審の男と会った青年素人探偵の河津三郎。男を尾行し、怪しげなボストンバッグを巧みにすり代えます。バッグを失ったと知った男は、上野公園内の五重の塔頂上で縊死を遂げ、奇妙な事件が発生するのでした。この「幽鬼の塔」には交霊術が登場しますが、大道氏は「奇術でも、神秘のオカルティズムでもなく、人間を動かす原動力ないしは心理的に支配する力として機能しているのだといえよう。ここには、解釈コードの権威的な生産主体である、霊媒という宗教的職能者の特性が鮮やかに映し出されている。と同時に、交霊術を縄抜けの奇術と捉えながらも、交霊術全般や霊魂の実在の一切を否定するわけではなかった、江戸川乱歩という探偵小説家の一面が垣間見えるように思われる」と述べるのでした。

第2部「『怪異』と『ミステリ』の交差」の第7章「侵食〉する〈死者〉たち――久生十蘭「死亡通知」における空襲と〈怪異〉」の2「1952年というターニングポイント」では、学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程の脇坂健介氏が、久生十蘭の「死亡通知」という心霊あるいは超常現象を描いた小説を紹介します。「死亡通知」は1952年に発表され、空襲の死者についての小説です。脇坂氏は、「空襲の描写によって読者の戦災の記憶を呼び覚ますだけでなく、発表当時の空襲と死者の扱いともつながっている」と述べています。

そもそも、1952年とは、それまで困難だった空襲の報道が可能になった時期でした。評論家の松浦総三は、「東京・大阪などの空襲にかんする記事は、占領下の昭和27年4月までは、完全に封殺され」ていて「空襲にかんする報道は、占領下は厳重な事前検閲をうけねばならなかった」と述べています。しかし、それだけでなくこの時期は、戦時中の死者の扱いが法律化されていく最中でした。1951年10月には「戦傷病者及び戦没者遺族等の処遇に関する打合会の設置に関する件」(打合会)が閣議決定され、1952年4月30日には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)が公布されました。「戦後初めて戦争犠牲者援護が公式に取り上げられ」たこの法律は「戦傷病者および戦没者遺族等援護法遺族に対し、社会保障として年金などを支給すること」を決定するものだったのです。

1952年に引かれた線は援護法だけではありませんでした。社会学者の山本唯人氏によれば、一般市民は、戦時中は戦時災害保護法によって「一時的に行政による『死亡事実』の認定義務が生じた」といいます。しかし、戦後に同法が廃止されたため、「身元不明、もしくは行方不明となった空襲死者」は空襲直後に、現場の警察から死亡証明などが出た例を除けば「7年経過した後、遺族などの申し立てにより「死亡」と見なして除籍を行う「失踪宣告」の手続きを行う」以外の手段がなくなったのです。そのため「東京大空襲」のケースでいえば、その7年後にあたる「昭和27年3月10日、失踪宣告の措置により除籍する」という内容の記述が累々と並ぶ、異様な風景が出現している」といいます。

東京大空襲の体験記と空襲記録運動に関する研究を専門とする山本氏は、「空襲の死者は、日々このようなシステムを通じて、『戦争の死者』としての『名前』を奪われ、歴史から抹消されてきた」と述べるが、ここで重要なのは45年の空襲による行方不明者は『失踪宣告』によって52年に『死亡』という扱いをなされていたということだ。つまり、『死亡通知』が発表された1952年は空襲被害者を考えるうえで1つのターニングポイントだったのだ。まさにこの前後で、空襲に関する報道が可能になる一方で、援護法の制定によって空襲被害者が補償から排除され、行方不明者は『失踪宣告』に基づいて書類上『死亡』とされていたのである」と述べます。

「おわりに」では、1952年前後におこなわれた空襲被害者をめぐる数々の施策は、いわば生と死の間に線を引き、戦後という時代を安定させるための措置だったといえるとして、山本氏は「『原爆や空襲の被災者である民間人戦争犠牲者』も含む『現在の生活上の苦痛の根源である戦争の惨禍を象徴する』戦死者の存在は、『思い出したくもない事柄』として抑圧され、忘れ去らなければならなかったのである」と述べます。「死亡通知」という不穏なテクストは、法や制度による線引きが戦争の〈死者〉を沈み込ませる1952年前後の政治状況を〈怪異〉によって照らし出しました。その結果、〈死者〉を暴力的に抑圧して得られた戦後の秩序が、〈死者〉によって常に〈侵食〉される可能性をもつかりそめのものにすぎないことが暴露されるのでした。ちなみに、1952年は黒澤明監督の名作「生きる」が公開された年です。日本人の死生観を考える上で、大きなターニングポイントになった年だと言えるでしょう。

第8章「『浪漫』としての怪異――横溝正史作品の人面瘡をめぐって」の「はじめに」では、武蔵大学大学院博士後期課程の原辰吉氏が、横溝正史のデビュー作である「本陣殺人事件」を取り上げます。この作品は本格推理小説として密室トリックへの試みがなされていますが、下敷きには「琴の怪談」があることを指摘。琴は「ロマンチックな小道具」として活用されます。「謎の骨格に論理の肉附けをして浪漫の衣を着せましょう」という正史が遺した色紙がありますが、原氏は「この『浪漫』の一端を担うのが怪談的な要素だったといえるだろう」と述べます。そうした要素は、その後の「八つ墓村」(『八つ墓村・犬神家の一族』〔「傑作長篇小説全集」第5巻〕、大日本雄弁会講談社、1951年)などの代表作にも顕著に現れているといいます。正史の小説を評す際に使われる「おどろおどろしい」という形容は、正史の小説が、単にトリックの趣向だけを凝らしたものではないことを表しているというのです。

第3部「『怪異』と『ミステリ』の融合」の第9章「家霊を脱構築する女――小野不由美『残穢』の〈転居〉と戸川昌子『大いなる幻影』の〈賃貸〉」の1「小野不由美『残穢』――ワーキングウーマンの住宅ミステリとして」 では、金城学院大学文学部教授(日本近代文学・文化)の小松史生子氏が、日本政府による住宅政策は、単身者軽視をもって長らく推進されてきたことを指摘します。風向きが変化するきっかけになったのは、1975年に福岡地方裁判所で起こされた「ひとり暮らし裁判」です。日本の住宅に関する法律改正を考えるうえで最も重要な裁判になった 「ひとり暮らし裁判」ですが、原告の主張を支援する運動団体のなかに、独身者婦人連盟も参加しています。小松氏は、「この裁判の原告は主に高齢老人や身体障碍者だったが、独身女性も同じ法の違憲性の被害を被ること大だったからだ」と述べています。

第10章「館という幻想――綾辻行人『暗黒館の殺人』における自己の揺らぎ」の1「『館』が意味するもの」の冒頭を、奈良女子大学研究院人文科学系准教授(アメリカ文学、ゴシック文学、女性文学)の中川千帆氏は、以下のように書きだしています。「館という言葉の定義に西洋風の建築物という意味はないにもかかわらず、推理小説の「館」は、西洋的な建築物を指すことが多い。「館」シリーズの館が擬洋館や洋館であるように、館とは一般的に明治以降、日本で欧米の建築物をまねて建てられた建造物を意味している。推理小説で館という言葉が使われた最初の例は小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』(1934年)だが、作中に登場する館はケルト・ルネサンス様式という実在しない建築様式である。「館」は日本の推理小説にファンタジーの場として登場したのである」

現代でも、「館」シリーズに影響を受けたと思われる月原渉や阿津川辰海などの作家たちが「館」を舞台にする推理小説を発表していますが、その擬洋館や洋館などの「館」は、イギリス、アメリカ、フランスの推理小説で描かれる家が日本で翻案解釈されて発展した結果といえるとして、「『館』シリーズの先祖にあたるのは、イギリスの地方に存在する広大な敷地をもつ邸宅を舞台とするカントリハウスミステリである。このジャンルに属する小説では、100年200年と続く広大な家を舞台に、そこに住む人々と集まる人々を中心に物語が展開する。だが、このジャンルが成立した20世紀初頭は、ヴィタ・サックヴィル=ウエストが『イングランドのカントリハウス』で述べているようにカントリハウス自体の存続に対して根深い不安があったときだった」と述べています。

「館」シリーズの館は、このカントリハウスを日本に移設した結果の1つです。中川氏は、「カントリハウスミステリにお決まりの設定の1つは、上流階級の社交生活をうかがわせる、数日間、邸宅に宿泊しながらのクリスマスパーティーや誕生パーティーだが、それは『迷路館の殺人』(1988年)や『奇面館の殺人』(2012年)のように特殊な理由の――所有する絵画を特別に鑑賞させたり、自分の分身になる人を求めて人々を集める――パーティーに人々が招かれる物語に発展している。一方、「館」シリーズの館は、『水車館の殺人』(1988年)や『暗黒館の殺人』のように呪われた一家の物語でもある。軽いタッチでユーモアがある口調で語られるコージーミステリであるカントリハウスミステリがこのように変化したのは、アメリカを経たことによってゴシック的要素が混入したからだと考えられる」と述べます。

アメリカ人のジョン・ディクソン・カーが横溝正史などに強い影響を与えたことはよく知られていますが、彼はイギリスやフランスの古城やカントリハウスなどを舞台に、魔女やヴァンパイアの伝説を取り入れたゴシック色が濃い推理小説を多く書いています。加えて、その影響を暗示するのは、江戸川乱歩の『三角館の恐怖』(1951年)だといいます。中川氏は、「『三角館の恐怖』は、ロジャー・スカーレットという筆名を使う2人の女性によって書かれた『エンジェル家の殺人』(1932年)の翻案である。この翻案小説のタイトルは、「館」シリーズの第一作である『十角館の殺人』(1987年)に影響を与えたといえるだろう。江戸川乱歩の翻案のタイトルは、物語の焦点が家族から建物の形や構造自体へと移行した印象を与えている」と述べています。

中川氏によれば、シリル・ヘアーの『英国風の殺人』(1951年)のように一般的にイギリス人が描くカントリハウスが一家から拡大して国土や国家を象徴するものになる一方、アメリカではハリウッドの幽霊屋敷映画に見られるように、より個人的な家族の歴史や住人たちの特殊な趣味を反映する場所として描かれるようになったといいます。幽霊屋敷映画には『たたり』(監督:ロバート・ワイズ、1963年)や『ヘルハウス』(監督:ジョン・ハウ、1973年)のように超常現象を科学的に検証しようとする人々が空き家に集められるというものと、『家』(監督:ダン・カーティス、1976年)や『悪魔の棲む家』(監督:スチュワート・ローゼンバーグ、1979年)のようないわくつきの家に引っ越してきた家族が超常現象の発生とともに家族の崩壊を経験するというものの2つのパターンが主に存在しますが、現代でもよく見られるのは後者のほうです。中川氏は、「幽霊屋敷映画はアメリカの家族を描くジャンルになり、家は家族の隠れた闇を映し出すものとして定着したのである」と述べます。

「建築家」の個性が個人の住宅を彩るという特色は、20世紀後半の日本で、大学の建築科を卒業した当時のエリートの建築家たちが住宅をいわゆる「芸術作品」としてきた現実を反映しているとして、中川氏は「丹下健三や黒川紀章のような一部のスターキテクト/有名建築家は、芸術家として特権的立場を築いた。だが、彼らのような地位を築くために必要な公共建造物を設計する機会は数が限られている。そのために、『住宅が建築に格上げ』されたと隈研吾は指摘している。篠原一男は1962年に『住宅は芸術である』と宣言し、『住宅作家』という言葉を用いて、住宅は『作家の個性』が表現される芸術作品になるのだと主張した。そのような『住宅の神格化』の結果、篠原に加え、安藤忠雄などの登場により、建築家によって建てられた家は、家の施主やそこに住む家族ではなく、『芸術家』が自分を表現するものになったのである」と述べるのでした。

第11章「妖怪の『理』/ミステリの『檻』――京極夏彦『百鬼夜行』シリーズは何を『祓った』のか」の1「妖怪の『夢』/『妖怪小説』とは何か」では、乾英治郎氏が「歴史家のカルロ・ギンズブルグは、ミステリ小説の主人公がもつべき『英知の特徴は、一見して重要性のなさそうな経験的データーから出発して、実際には実験が不可能なある複雑な現実にさかのぼる能力にある。またこの種のデーターの観察者は、そのデーターを1つの物語として配列する、という特徴も見せる』と指摘しているが、京極堂はまさにこうした『英知』の持ち主である」と述べています。

人知による「謎」の克服をテーマとするミステリ小説は、人知が及ばない「謎」の存在を認める「怪談」や幻想小説とは基本的には相いれない立場であり、「怪異」否定の文学形式であるとも言えます。しかし、実際には「ミステリ小説」と「怪談」を融合する様々な試みがあったとして、乾氏は「例えば、シャーロック・ホームズの同時代に成立したE&H・ヘロン『フラックスマン・ロウの心霊探求』(1899年)は、「怪異」の実在を前提としながらも、その正体にロジカルに迫る『ゴースト・ハント物』の先駆作となっている。A・ブラックウッド『妖怪博士ジョン・サイレンス』(1908年)、ウィリアム・H・ホジスン『幽霊狩人カーナッキ―』(1913年)、日本でいえば諸星大二郎『妖怪ハンター――稗田礼二郎のフィールド・ノートより』シリーズ(コミック、1974年―)や小野不由美『ゴースト・ハント』シリーズ(悪霊シリーズ)(1989―94年)など、怪奇事件の専門家を探偵役にした作品には、枚挙にいとまがない。『妖怪』絡みの事件をロジカルに解決する京極堂もまた、こうしたゴーストハンターの系譜に連なるかに思われる」と述べます。

しかし、「百鬼夜行」シリーズは「妖怪小説」と呼ばれながらも、「妖怪」や「幽霊」といった「怪異」が、現実世界に物理的に干渉してくるといった描写は一切ありません。それどころか、「怪異」の「実在」自体が主人公によって否定されている点に、最大の特徴があるのです。要するに「百鬼夜行」シリーズの主人公である京極堂は心霊嫌いなのですが、そんな彼が真っ先に祓った「怪異」とは何か。それは「幽霊」(という概念)でした。乾氏は、「いわく、『幽霊』は『自然界の物理法則』が支配する『外の世界』には存在せず、例えば『死んだ人間に会いたい』という『心』(機能的には「無意識」「潜在意識」に近い)の要請に応えて『脳』が『意識』に浮上させた偽りの『記憶』であり、『仮想現実』である。こうした脳内現象の辻褄を合わせるために『この世には怪異という言い訳と宗教という自己弁護が誕生したのだ』という」と述べています。

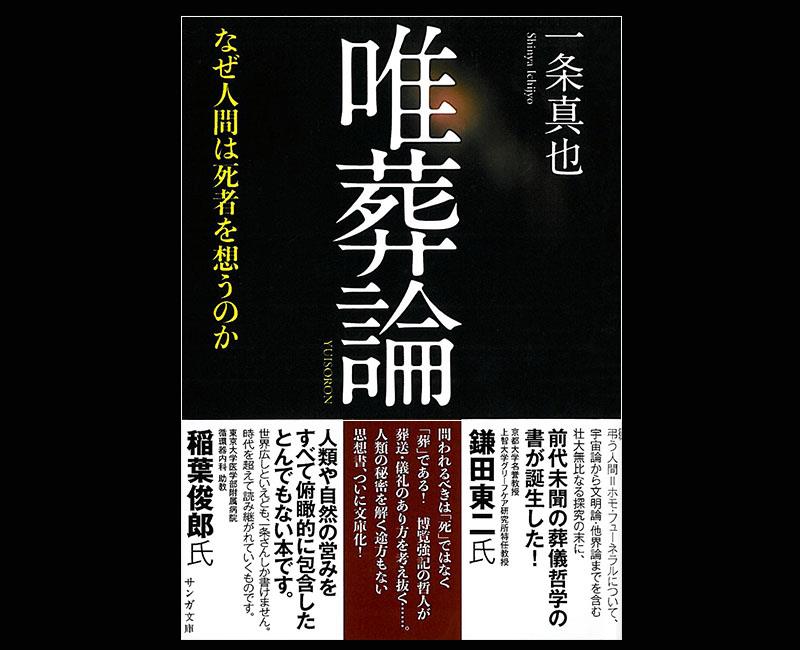

『唯葬論』(サンガ文庫)

拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の「幽霊論」にも詳しく書きましたが、「幽霊」は古今東西に体験談が豊富にあり、19世紀以降は「心霊科学」という後ろ盾を得ることで、現代社会でも一定のリアリティをもつ「怪異」です。しかし、〈実際に体験したから、存在を信じる〉といった経験主義に基づくスピリチュアリズムに対し、京極堂は「体験」としての「怪異」を特権化しません。なぜなら、「〈言葉〉による情報も〈体験〉した情報も〈記憶〉になれば結局同じになってしまう」からです。乾氏は、「こうして、『幽霊』は、『脳』のバグが生み出す『仮想現実』の一例として、シリーズ開幕早々に語りの場から退場させられてしまう」と述べます。

明治初期に「妖怪博士」と呼ばれた井上円了は「妖怪」(=超常現象全般)の実在・非実在に固執しましたが、柳田國男以降の民俗学者は、「怪異」が伝承そのままの物理現象として存在したかどうかについては、基本的には問いません。問うべきは、そうした「概念」が存在した理由であるとして、乾氏は「口承や文字、図像などによって『記録』(=「記憶」)された『怪異』の『意味』や『本質』は、長い年月のなかで見失われつつあるが、同時代のコードを正しく読み込むことができれば、『理解不能のもの』ではなくなる。コードの修復作業という民俗学者や文化人類学者の仕事に、小説という媒体で挑んだのが『百鬼夜行』シリーズなのである」と述べています。

「百鬼夜行」シリーズ第一部完結篇とでもいうべき『塗仏の宴――宴の始末』で、京極堂は「妖怪」を「怪異の最終形態」と呼んでいます。これについて、乾氏は「『記号』として『完成』された『妖怪』、すなわち鳥山石燕が描いた妖怪図を口絵に配置することで、読者と『妖怪』イメージを共有し、講談社ノベルス版各巻平均1000ページ超の紙幅の多くを費やして『妖怪』に『理屈をつけ体系化し、置換圧縮変換を繰り返し意味のレヴェルまで引き摺り下ろし』ながら、それを生み出した当時の日本人の精神構造に迫っていく。これが、『百鬼夜行』シリーズが提示する『妖怪小説』の文法である」と述べます。

2「妖怪の『宴』/ミステリの『匣』――世紀末の『憑き物落とし』」では、京極堂の「憑き物落とし」とは、相手を支配する主観的な現実認識を、論理的な「言葉」によって矛盾点を指摘し追い詰めることで「解体」し、抑圧された「記憶」を解放して、客観的な「現実」を再認識させるためのプログラムであるとして、乾氏は「『仮想現実』(=「あちら側」)に捕われた人間を「現実」(=「こちら側」)に奪還するための救済活動であり、心理的な治療行為であるともいえる」と述べています。

結論から言えば、作中で「憑き物」ないしは「妖怪」と呼ばれるものはおそらく、「事件と云う得体の知れない化け物」(『塗仏の宴――宴の始末』)それ自体の「記号化」であると指摘し、乾氏は「京極堂は、分散されて焦点を結びにくい事象のフラグメントを、『妖怪』というキーワードを用いることで『理屈をつけ体系化し、置換圧縮変換を繰り返し意味のレヴェルまで引き摺り下ろ』す。そして、彼のなかで真相の全体像が掌握されたとき、祓うべき『妖怪』の名前と形が明瞭に立ち現れてくる。つまり、第三者と共有可能な『記号』の完成を見るわけである。『謎』をめぐる京極堂の推理劇が、そのまま『「妖怪の素」が「妖怪=キャラ」になるまでの過程』を描くドキュメントにもなっている。本格ミステリでもあり『妖怪小説』でもある『百鬼夜行』シリーズならではの特異な構造である」と述べます。

1990年代前半の日本は、文化遺産としての「妖怪」の見直しが進む一方で、スピリチュアルな空気が蔓延していました。この当時の「世紀末」的な雰囲気は、例えば「宗教、オカルト、精神世界ブームの最前線での従軍体験!」と銘打たれた『いまどきの神サマ――退屈な世紀末、人びとは何を祈る?』(〔「別冊宝島」第114号〕、JICC出版局、1990年)などから垣間見ることができるとして、乾氏は「まず、80年代末から続く新興宗教ブームがあった。89年11月にはオウム真理教による坂本堤弁護士一家殺害事件が起き、この時点で教団の関与が疑われてはいたが、著名文化人たちによる擁護意見もあり、冤罪といった世論が形成された」と述べます。

結果論から言えば、このことが95年の地下鉄サリン事件への布石となりました。また、91年から93年にかけては、冝保愛子を中核とした霊能者ブームがあり、「チャネリング」(霊界や宇宙人との交信)が91年度の日本流行語大賞特別賞を受賞しています。乾氏は、「91年といえばバブル経済崩壊の時期にあたる。70年代のオカルトブームが第二次石油ショック(1973年)の時期と重なっていたように、新興宗教ブーム・霊能者ブームは社会不安の1つの現れなのかもしれない。そして、94年に始まる『百鬼夜行』シリーズは、50年代を作中の時代背景にしてはいるが、刊行当時の社会・文化状況を多分に反映している」と述べています。

1990年代初期は、「精神世界ブーム」という言葉が示すように、人間の内面に押しとどめておくべきスピリチュアルなモノが外部にあふれ出た時代であると指摘し、乾氏は「『バブル経済』という名のツキ(憑き物)が落ちた日本は、経済以外の何か新しい『憑き物』を探していたとも言える。このような時代に『妖怪』を『湧かせる』ならば、『この世には科学では解けない不思議なことがいくらでもある』という常套句を用いながら『妖怪』の『実在』を説けば、読者は簡単に『呪』にかかったかもしれない」と述べます。『姑獲鳥の夏』のなかで、京極堂は「科学と宗教の橋渡し」を自称していますが、乾氏は「『百鬼夜行』シリーズが画期的だったのは、『妖怪』を『実体』として描くのではなく、『概念』として提示し、そうした『概念』を生み出した人々の知的活動を、膨大な蘊畜によって合理的に跡付けるといった戦略をとったことである。こうして『妖怪』は『恐怖』の対象ではなく、知的興味の対象として現代に甦った」と述べるのでした。

第12章「オンライン空間と怪異の変容――最東対地『夜葬』、城平京『虚構推理』、綾辻行人『Another』を対象に」の「はじめに」の冒頭を、宗教社会学者の伊藤慈晃氏は、「電話で自分の居場所を伝えてくる『メリーさん』、ビデオを見た者を呪い殺す『リング』の貞子、そのほかにも、カーナビが誤作動を起こして事故現場に誘導されたり、亡くなった人からメールが来たり、怪異は常に新しいメディアと結び付いてきた」と書きだしています。

1「怪異とアンダーグラウンドなイメージ」では、社会学者の遠藤英樹氏が、鈴木光司『リング』や秋元康『着信アリ』、レヴァン・カブリアーゼ『アンフレンデッド』、サイモン・ヴァーホーベン『デッド・フレンド・リクエスト』といった国内外のホラー映画を取り上げながら、怪異が登場する媒体が、『リング』の貞子はビデオテープだったが、『着信アリ』の水沼美々子、『アンフレンデッド』のローラはSNS(交流サイト)であり、時代とともに変遷していったことを明らかにしたことを紹介します。そのうえで、遠藤氏は、貞子が小説や映画のなかだけではなく、ツイッターなどのハッシュタグを通じてSNSの時代にも生き残っていることに着目し、怪異が複数のメディアをまたぎ、コンテンツとしての価値をもち続けていることを指摘します。

では、なぜインターネットが怪異と結び付くようになってきたのか。こうした疑問について考える補助線として、伊藤氏は、東北大学データ駆動科学・AI教育研究センター教授の鈴木潤氏の論考を取り上げます。鈴木氏は、『リング』の恐怖の源泉がどこにあったのかという問いに対して、その内容というよりはむしろ、レンタルビデオ市場の拡大という時代背景に注目しました。『リング』が刊行された1990年代は、テレビが全盛期である一方、レンタルビデオというサービス形態が急速に拡大していた時期でした。しかし、その主なターゲット層は一部の映画マニアだったために、レンタルビデオやレンタルビデオ店には、アンダーグラウンドな雰囲気が漂っていました。鈴木氏は、『リング』の貞子の恐怖の根源には、そうしたレンタルビデオやレンタルビデオ店がもつアンダーグラウンドな雰囲気という、当時の人々の生活レベルで共有されていた不気味さがあることを明らかにしているのです。

2「オンライン空間とアンダーグラウンドなイメージ」では、故人サイトが取り上げられます。故人サイトとは、文字どおり亡くなった人のサイトを指します。具体的には、死後に残された芸能人の闘病記のほかに、SNSなどでユーザーが亡くなった後も残されたアカウントとそのページ、また、事件や事故、災害に巻き込まれたタイミングで更新が途絶えたブログや、自死に至るまでの状況報告を残した電子掲示板上のアーカイブなどを指す言葉です。伊藤氏は、「遺品や遺書が故人の、それも見知った人の遺したものとして死後も残り続けるのに対して、故人サイトは死者が遺したものかどうかは不明のままに、不特定多数の他者のなかに紛れ込んでいるのである。興味をもって検索をした人のもとにだけ故人サイトが故人サイトとして立ち現れる点で、故人サイトはオンライン空間のアンダーグラウンドな世界が生み出した浮遊霊とでもいえるだろう」と述べています。

「おわりに」では、怪異が人間として存在する、あるいは逆に人間が怪異になりうるような錯綜した関係性は、オンライン空間での自己像と表裏一体だといえるだろうとして、伊藤氏は「オンライン空間では、他者との対比から一貫した自己像を描くよりも、むしろ様々なコミュニティを渡り歩くなかでそのつど、新たな自己像を作り出しては捨てていき、いわば小さな生と死を繰り返しながら漂っていく。そうした移ろいやすい自己は容易に『名無し』の一部となって炎上の火の粉の1つになり、あるいは過去の自分が遺したデータは『デジタルタトゥー』となって、ある日突然、自らに牙を剥く。そうしたオンライン空間での自己像は、人間というよりも、いっそ怪異として捉えてしまったほうがふさわしいのかもしれない」と述べるのでした。

第13章「調整される怪異――『逆転裁判6』論」の「はじめに」では、北星学園大学経済学部教授(日本近現代文学・文化)の諸岡卓真氏がビデオゲームの「怪異」に言及します。ビデオゲームには「怪異」が頻繁に登場します。「バイオハザード」シリーズ(カプコン、1996年―)、「零」シリーズ(テクモ、2001年―)などのホラーを題材にしたゲームはもちろん、それ以外のジャンルのゲームにも様々な形で人知を超えたキャラクターや現象が描かれます。諸岡氏は、「例えば、『スーパーマリオワールド』(任天堂、1990年)に幽霊をモチーフにしたテレサが登場し、『ドラゴンクエストⅡ――悪霊の神々』(エニックス、1987年)のムーンブルク城では死者の魂と会話することができる。『アクトレイザー』(エニックス、1990年)のように、プレイヤーが操作するキャラクター自身が超常的な存在であることもある」と指摘します。「怪異」というテーマを検討するにあたっては、ゲームメディアは欠かすことができない対象だということがわかります。この他にも、本書『〈怪異〉とミステリ』を読んで、「怪異」研究の最前線を知ることができました。わたしのテーマである「儀式」や「グリーフケア」にも深く関わるテーマであり、これからも関連書には目を通したいと思っています。これまで多くの名著を送り出してきた青弓社の次回作に期待します!