- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

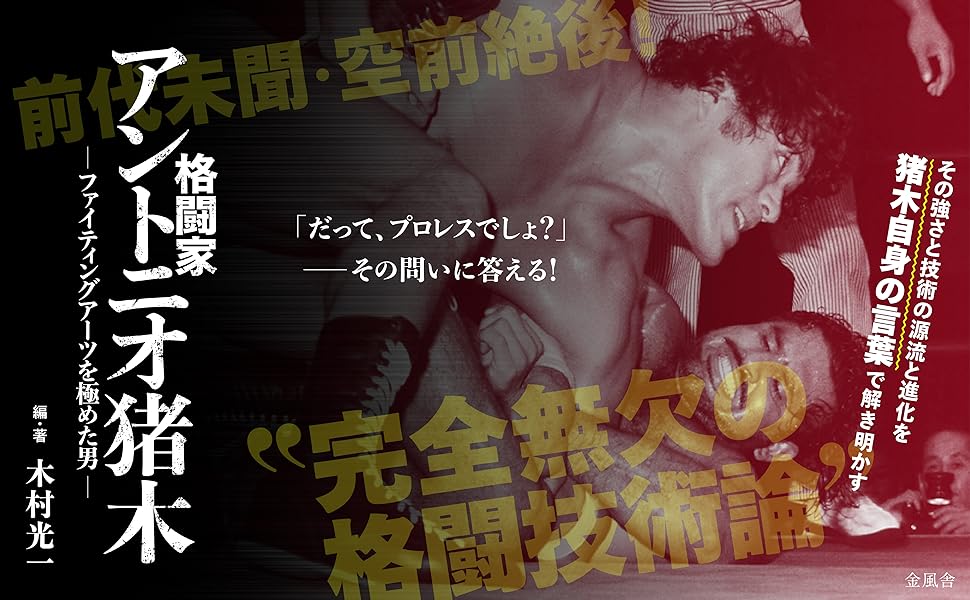

No.2290 プロレス・格闘技・武道 『格闘家アントニオ猪木』 木村光一編・著(金風舎)

2023.12.22

『格闘家アントニオ猪木』木村光一編・著(金風舎)を読みました。「ファイティングアーツを極めた男」のサブタイトルがついています。著者は、1962 年、福島県生まれ。東京造形大学デザイン学科卒。広告企画制作会社勤務を経て、1995 年、書籍『闘魂転生〜激白 裏猪木史の真実』(KKベストセラーズ)企画を機に出版界へ転身。98年~2000年、ルー出版、いれぶん出版編集長就任。『INOKI アントニオ猪木引退記念公式写真集』(原悦生 全撮/ルー出版)、『My Bible』(蝶野正洋著/ルー出版)、『実録地上最強のカラテ〜ゴッドハンドの系譜』(真樹日佐夫著/いれぶん出版)他、プロレス、格闘技、芸能に関する多数の書籍・写真集出版に携わる一方、猪木事務所のブレーンとしてU.F.O.(世界格闘技連盟)旗揚げにも協力。編著作に『ふたりのジョー』(木村光一著/梶原一騎・真樹日佐夫 原案/文春ネスコ)、『アントニオ猪木の証明〜伝説への挑戦』(アートン)、『闘魂転生〜激白 裏猪木史の真実』(KKベストセラーズ)、『闘魂戦記〜激白 格闘家・猪木の真実』(KKベストセラーズ)、『格闘ゲーム リアル研究序説』(東京ポリゴンズ名義/KKベストセラーズ)、『INOKIROCK』(百瀬博教、村松友視、アントニオ猪木、堀口マモル、木村光一共著/ソニーマガジンズ)、『ファイター 藤田和之自伝』(藤田和之・木村光一共著/文春ネスコ)があります。

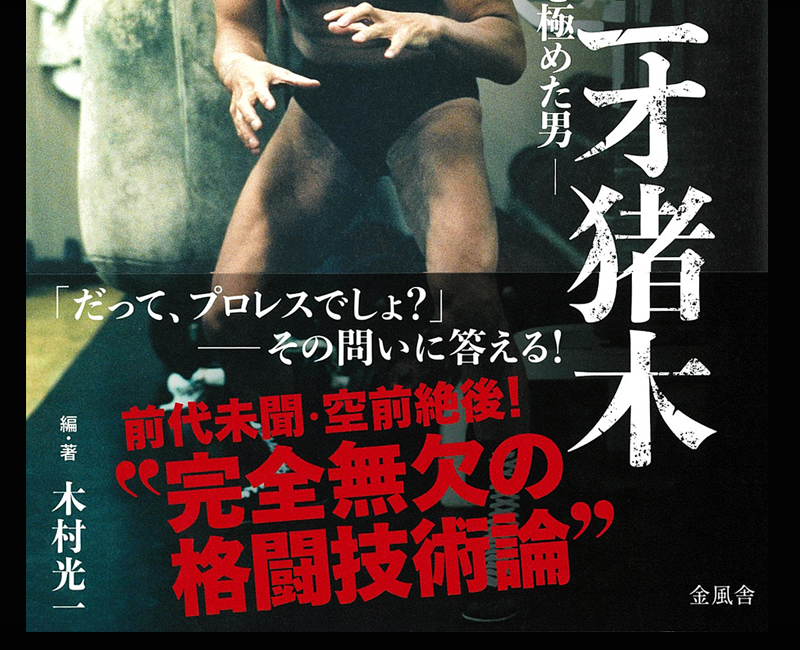

本書の帯

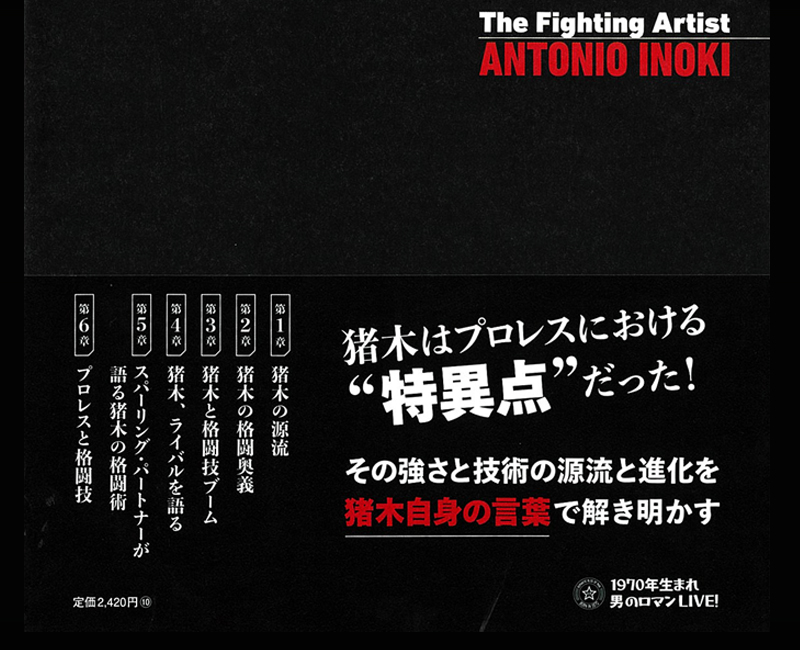

本書のカバー表紙には、往年の新日本プロレス道場でポーズを取るアントニオ猪木の写真が使われ、帯には「『だって、プロレスでしょ?』――その問いに答える!」「前代未聞・空前絶後! “完全無欠の格闘技術論”」と書かれています。帯の裏には、「猪木はプロレスにおける“特異点”だった!」「その強さと技術の源流と進化を猪木自身の言葉で解き明かす」と書かれています。

本書の帯の裏

アマゾンの内容紹介には、「アントニオ猪木はプロレスにおける”特異点”だった! プロレス界の寵児であり、レジェンドとしてその名を刻んだ伝説の男はなぜその地位を不動のものとしたのか? 時代を越えて歴史に爪痕を残した猪木イズムを解き明かす!」として、著者の木村光一氏が「”燃える闘魂”アントニオ猪木。その足跡があまりに大きく、かつ色濃すぎるが故に、事実とはかけ離れたファンタジーや伝説の類があたかも事実のように語られ、半ば歴史が〝捏造〟されてしまうリスクをはらんでいる。本書は、その強さと技術の源流と進化を、猪木自身の言葉で解き明かすことで『アントニオ猪木の強さと格闘技術のリアル』を後世に遺す、前人未踏・空前絶後、完全無欠の”格闘技術論”である」と書いています。

また、木村氏は「これこそがいま、この後の世の中に伝えておくべきアントニオ猪木の姿である! プロレス・格闘技界の歴史を努めて冷静に俯瞰し、マニアにありがちな贔屓の引き倒しにならないよう、アントニオ猪木という一レスラーの強さと格闘技術の奥深さを、客観的な事実を交えてより丹念に検証。格闘家・猪木の実像を追い求め、さまざまな角度から検証を試みて得た結論は、当たり前のことだが、格闘家・猪木はプロレスラー・猪木だということだった。しかし『闘魂戦記~格闘家・猪木の真実』(1996年)執筆時、私は自分の洞察に確信はあってもそれを十分に説明しきれるだけの材料を持ち合わせていなかった。だが、今回、四半世紀の時を経る間に蓄積された情報や取材結果に基づいて再び執筆作業を進めた結果、霧が晴れるように幻想が消え去り、ついに探し求めていた『格闘家アントニオ猪木─ファイティングアーツを極めた男─』がその本来の姿を現したのである」とも書いています。 本書の「目次」は、以下の構成になっています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに「猪木のプロレスの正体とは何だったのか」

第1章 猪木の源流

第2章 猪木の格闘奥義

第3章 猪木と格闘技ブーム

第4章 猪木、ライバルを語る

第5章 スパーリング・パートナー

が語る猪木の格闘術

第6章 プロレスと格闘技

「おわりに」 本書の各章には「格闘技術解説」という写真解析が18本、「アントニオ猪木かく語りき」という独占インタビューが20本、検証インタビューが5本(佐山聡・藤原喜明・山本小鉄・石沢常光・北沢幹之)入っています。写真は、原悦生です。「はじめに――猪木プロレスの正体とは何だったのか」では、「男のロマンBlog/Live!」主宰の宮﨑晃彦氏が寄稿しています。わたしはYouTubeで「男のロマンLive!」の動画をよく観ていたので、ちょっと驚きました。宮﨑氏の本職は、マーケティング・コンサルタント会社の経営者なのですね。

本書の各章には「格闘技術解説」という写真解析が18本、「アントニオ猪木かく語りき」という独占インタビューが20本、検証インタビューが5本(佐山聡・藤原喜明・山本小鉄・石沢常光・北沢幹之)入っています。写真は、原悦生です。「はじめに――猪木プロレスの正体とは何だったのか」では、「男のロマンBlog/Live!」主宰の宮﨑晃彦氏が寄稿しています。わたしはYouTubeで「男のロマンLive!」の動画をよく観ていたので、ちょっと驚きました。宮﨑氏の本職は、マーケティング・コンサルタント会社の経営者なのですね。

プロレスに偏見を持つ人々の視線と闘ってきたプロレス・ファンの宮﨑氏は、アントニオ猪木こそ誰よりも「だって、プロレスなんでしょ?」という声を浴びせられ続け、それに対して生涯、「なんだとコノヤロー!」と抗っていたように思うといいます。だから世間が「強い」「ホンモノ」と称するプロボクサーの現役チャンピオンと闘ったり、遠い異国の地でその筋の連中とシノギを削ったとしながらも、宮﨑氏は「そして猪木はそれと並行して、いわゆる『プロレス』の試合においても凄まじい過密日程の中で、世界中の強豪レスラーを相手に、異様にクオリティの高い名勝負を残し続けた。いまにして思えば、古今東西、そんなプロレスラーは、アントニオ猪木の他には存在しない」と述べます。

日本におけるプロレスと格闘技に多大なる影響を及ぼした猪木ですが、やがて引退します。弟子や孫弟子にあたる若い世代のプロレスラーに、猪木自身がかねてから思い描いてきた闘いを継承しようとしたとき、猪木以外に誰一人、それができないということが明らかになったと指摘し、宮﨑氏は「図らずもそのことで、アントニオ猪木はプロレスにおける特異点(とくいてん:singular point/シンギュラー・ポイント)だったのだ、ということが証明された。そして私はその特異点の根本にあるものは、本来強さだけを競い合うものではないハズのプロレスにおいて、アントニオ猪木が他の誰よりも『ホンモノの強さ=格闘技術を取り込もうとしてきた姿勢』にあるのではないか? と考えるに至った」

第1章「猪木の源流」の「若き日の猪木を鍛えた最強格闘家集団の実態」では、現在、格闘技とプロレスがはっきり別モノと区別されていることが指摘されます。競技ごとに定められた厳格なルールに則ってひたすら勝利を追求するストイックな姿を披露する格闘技と、鍛え上げた肉体を駆使して闘いのドラマを表現するプロレスはたしかに目指す方向が違う。しかし、両者が似て非なるモノだという見方が一般常識として認識されるようになったのは比較的近年のことだ。かつて、格闘技とプロレスの間にはっきりした線引きは存在しなかった。なぜか? 答えは簡単だ。54年(昭和29)2月、旗揚げから間もなく爆発的ブームを巻き起こした日本プロレスという団体は、当時、世界的にも稀なエリート格闘家集団だったからである」と述べています。

当時の日本プロレスの選手たちは、もともと無差別級で行われるのが当たり前である相撲、オリンピック競技に採用されるまで体重別階級制度のなかった柔道をベースにしており、それゆえに体格差のある外国人レスラーに対してコンプレックスを抱いていませんでした。著者は、「日本においてプロレスが格闘技として違和感なく大衆に受け入れられたのも選手個々の背景=実力の根拠が明確だったからで、実際、日本プロレスという団体に弱者は存在しなかったのだ」と述べます。17歳で入門した猪木を待ち受けていたのは、そのような相撲・柔術・高専柔道・アマレスを得意とする海千山千の実力者たちだったのです。著者は、「三つ子の魂百まで。後年、極限状態に追い込まれる度にアントニオ猪木が見せた技の数々は、日本プロレス道場時代に培われた格闘技術に由来していた」と述べます。

「プロレス黎明期の光景 日本プロレス道場を見続けた或る練習生の記憶」の「プロレスだからこそ本物を見せろ」では、1954年(昭和29)12月22日、東京・蔵前国技館で行われた“元関脇”力道山と“15年無敗、13年連続日本一”の日本柔道史上最強王者・木村政彦によるプロレス日本ヘビー級王座決定戦が取り上げられます。「昭和の巌流島」と呼ばれたこの一戦の結果は、15分19秒、ドクターストップによる力道山のKO勝利に終わりました。試合を目撃した空手5段で力道山道場生だった長谷川保夫氏は、「木村政彦戦の力道山は強かったというより、とにかくスピードがあった。どんな格闘技でも、空手でもボクシングでもスピードのあるほうが勝つ。相手が行動を起こすより先に仕掛ける。スピードはパンチの威力にも関係してきますし、力道山は筋力トレーニングもみっちりやって鍛えていたので打たれ強さもあった。それに対して木村さんは筋肉もすっかり落ちていた。まちがいなく下降線でした」と回想しています。

著者は、力道山・木村政彦戦について、「結果としてプロレスは“シュート”(殺るか殺られるかの真剣勝負)を内包する世界であることを世間に強く印象付けた。そして、力道山は日本のプロレスを完全にアメリカナイズされたスタイルにはせず、時と場合によってはシュートも許容する危険なグレーゾーンを残したのだった。そもそも日本プロレスは相撲や柔道を土台として出発していたこともあり、多くの観客もまた、ごく自然にプロレスを演劇的娯楽というより勝負事として捉える立場を選択した。それほど木村政彦戦で見せた力道山の気迫と怖さは本物だったのである」と述べます。長谷川氏は、「本物を見せたからこそ力道山はあそこまで行けたんですよ。空手チョップの入れ方も厳しかった。たいていレスラーのチョップは最後に力を弛めるんだけど、力道山の打ち方は違ってた」と証言します。

「ゴッチが学んだ格闘技プロレス キャッチ・アズ・キャッチ・キャン」では、19世紀後半にアメリカで産声を上げた近代プロレスの原形が、移民によって伝えられたイギリス発症のレスリング“キャッチ・アズ・キャッチ・キャン”(CACC)であることが紹介されます。“キャッチ”“ランカシャーレスリング”とも呼ばれ、投げや抑え込みといった通常のレスリング技に加え、“サブミッション”(相手を戦闘不能にする多彩な関節技・注連澤)のテクニックを用いて試合が行われました。「蛇の穴」と呼ばれたビリー・ライレー・ジムが名門で、カール・ゴッチやビル・ロビンソンらを輩出しました。第2時世界大戦前後から、急速にマット界はショー化の一途をたどり、“シュート”から“ショー・プロレス”へと流れていきましたが、それでも本物の強さにこだわるレスラーは存在しました。その最右翼であるゴッチやロビンソンと猪木の出会いがきっかけとなり、ヨーロッパ発祥のキャッチの技術は遠く日本の地に根を下ろし、命脈を繋いだのです。

「カール・ゴッチが猪木に与えた啓示」では、猪木が入門2年目の18歳のとき、“密林王”グレート・アントニオが初来日して話題を呼んだシリーズで、ライバルの馬場正平と対戦して羽交い絞めで敗れたエピソードが紹介されます。後年、猪木は著者に「寝かしさえすれば絶対に負けなかったんだけど、そこまで持っていく前にあの脚の力でボーンと跳ね飛ばされてしまうんだ」と語り、当時は圧倒的体格差をどうしても克服できなかったことを認めていたそうです。著者は、「ゴッチをはじめて出会ったのは、まさにそんな壁にぶち当たったときだった。体重200キロのグレート・アントニオを子供扱いし、一流レスラーたちと相対しても達人の演武の如き完成されたファイトを繰り広げるゴッチを目の当たりにした猪木は衝撃を受けた。理詰めの試合運び、厳密な関節技、華麗なスープレックス――そこには猪木が求めているすべてが揃っていた。自分が追求すべきレスラーの理想像をゴッチの中に見出したのである」と述べています。

「アントニオ猪木かく語りき」3の「全米マット界の黄金時代を知る偉大なレジェンドたちから 俺はさまざまなエッセンスを吸収しながら 自分にとって理想のスタイルを作り上げていった」では、猪木が「師匠である力道山やゴッチ以外にも、俺は素晴らしい先輩たちから様々なことを教えられた。ルー・テーズからは“ヘソで投げるバックドロップ”を学んだ。組んだ瞬間にヘソを天上に向け、下腹で相手を跳ね上げる。それがテーズ式の投げ方。テーズはとくに体が大きいわけではなかったが、猿のように強くて長い腕と桁外れに強い引く力があった。格闘家としての強さに桑手、天性の華やかさも備えていたから、まさに天才プロレスラーだった」と語っています。ちなみに、若い頃の猪木は“ルー・テーズ2世”などと呼ばれていたようです。

猪木はまた、「パット・オコーナーからは若手時代に“グラウンド・テクニック”を教えてもらった。寝技をコーチするのが趣味みたいな人で他のレスラーが嫌がって逃げるものだから、俺が1人で相手をしていたんだ。ディック・ハットンからは“コブラツイスト!“技のタイミング”“無駄のない動き”を、サニー・マイヤースからじゃテクニシャンの基本である“どんな相手にも合わせるセンス”を盗ませてもらった。対戦はなかったがバーン・が似あの“底なしのスタミナ”も驚かされた。いずれも素晴らしいレスラーばかりだった。が、正直言って、俺は彼らのレスリングにも少しづつ物足りなさも感じていた。結局、だれか特定のスタイルを模倣することに満足しなかったことが、その後のアントニオ猪木のプロレスを作ったのかもしれない」と語ります。

「コブラツイスト――猪木がこだわり続けたフィニッシュホールド」では、著者がシューティング(修斗)を主宰していた頃に佐山聡に、著者が「格闘技でも使えるプロレス技はありますか?」と質問したエピソードが明かされます。佐山はきっぱりと「コブラツイストは格闘技の試合でもフィニッシュに使えますよ。グラウンドでね」と意外な答えを返したそうです。その後、猪木が「ファイナル・カウントダウン」で行ったウィリー・ウィリアムスとの「決め技限定マッチ」(1997年1月4日/東京ドーム)のフィニッシュで使われたのがグラウンド・コブラツイストでした。もちろん猪木の勝ちです。セコンドには佐山の姿がありました。

歴史を紐解けば、猪木は1978年6月7日(福岡スポーツセンター)に行われたザ・モンスターマンとの再戦においてグラウンド・コブラツイストでギブアップ勝ちを収めています。さらに猪木は引退試合の相手だった“アルティメット王”ドン・フライに対しても、同じ戦法で挑みました。総合格闘技の王者に対しても、猪木は“卍固め”ではなくコブラツイストからのグラウンド・コブラツイストをフィニッシュに選びました。著者は、「あれこそはアントニオ猪木のプロレスラーとしての意地。プロレスも格闘技なのだという信念の現れだった」と述べています。

「何が起こるかわからない異種格闘技戦 アントニオ猪木を危険な企てへと駆り立てたのは格闘家としての誇りと逃れられない現実だった」も「“禁断の果実”異種格闘技戦が続行された理由」では、1970年後半に日本中を席巻した格闘技ブーム(第1次格闘技ブーム)はアントニオ猪木の異種格闘技戦を中心にしたブームだったことが指摘されます。それ以前にも異種格闘技戦がなかったわけではありませんが、さまざまなジャンルにおける一流選手同士の対戦がこれだけ短期間のうちに矢継ぎ早に実現したことは過去にありませんでした。この時期の異種格闘技戦は、プロボクシングの“キング・オブ・キングス”モハメド・アリと闘いたいという猪木個人のロマンから始まりました。

1976年(昭和51)2月、猪木・アリ戦の前哨戦として行われた元柔道五輪金メダリストのウィリエム・ルスカと猪木の対戦から「格闘技世界一決定戦」という看板が掲げられたのも、観る者を「世界で一番強い男は誰か」「最強の格闘技は何か」という永遠のロマンへと駆り立てるのが狙いでした。当然、誰もが世界のスポーツ界の頂点に君臨する絶対的存在と認めているモハメド・アリとの対戦が終了した時点で、結果はどうあれ看板は下ろされるはずでした。しかし、アリ戦で莫大な借金を背負った猪木および新日本プロレスはその返済のために異種格闘技戦を続行せざるを得ませんでした。猪木はそこではっきりと方向転換したと推測する著者は、「リアルファイトはどう転ぶかわからない。選手生命も左右するシュートマッチはもうやらない。異種格闘技戦を通じてプロレスの強さを誇示するのではなく、その技術を用いて面白い試合を成立させればいいのだと」と述べています。

いま見ても最高にスリリングな全米プロ空手王者モンスターマン戦、殺気が漲る“熊殺し”ウイリー戦はそんな猪木の路線変更によって生まれた名勝負でした。しかし、すでに対戦済みのルスカやアリに比べれば、モンスターマンやウイリーはまだ未完成の格闘家であり、猪木が受けに回ったとしてもコントロールできない相手ではありませんでした。著者は、「思えば、それは猪木が追求してきたプロレスの醍醐味であった。猪木は極限の修羅場を経験したことによって逆にプロレスの面白さに開眼し、異種格闘技戦をもプロレスに取り込んでしまったのである(註/モンスターマンやウイリーとの異種格闘技戦は、ヘビー級のキックボクサーや空手家の存在を初めて日本で認知させた記念碑的な闘い=K-1の原点でもあった)」と述べます。猪木が借金完済に漕ぎつけたのはアリ戦から3年8カ月後、ウイリー戦(1980年2月27日)直後でした。著者は、「異種格闘技戦の借りは異種格闘技戦で返す。毒をもって毒を制したあたりは猪木の真骨頂ともいえたが、冷静に振り返れば、この一連の借金返済計画破滅と隣り合わせ、とてつもなく危険な企てだった」と述べています。

「プロレスと真剣勝負の狭間にある恐怖」では、ファイトマネーの保障やルールが整備された現行の総合格闘技と猪木が切り拓いた異種格闘技戦は単純に比較できるものではないとして、著者は「多くのプロ格闘技の選手がファイトマネーの心配もなく、互いに納得ずくのルールのもとでコンディション調整だけに集中して試合ができるようになったのも、かつて猪木がすべてのリスクを背負って異種格闘技戦というジャンルを一般にまで認知させた結果だからだ。そもそも第1回UFCにしても猪木・アリ戦という巨大な記憶遺産がなければ成立しない試みだった。さらに言うなら、猪木の異種格闘技戦の対戦相手のほとんどはプロレスの仕組みを理解していなかった。プロレス界では信頼関係のない相手との手合わせほど怖いものはないといわれている。約束があるがなかろうが1発食らえばそれまでだからだ。万が一、醜態を晒してファンに見放されれば、借金返済どころか会社(新日本プロレス)の存続すら危うくなる」と述べるのでした。

「“バーリトゥ―ド王者、イワン・ゴメスとの邂逅 なぜ両者は闘わなかったのか」の「ルスカvs.ゴメス~伝説のシュートマッチ」では、1974年に猪木に挑戦し、ブラジルから新日本プロレスに留学したイワン・ゴメスが登場します。日本ではスポーツ柔道によって排斥された「高専柔道」が地球の裏側、ブラジルの地で「柔術」となり、ルタリーブリ、バーリ・トゥードとして独自の進化を続けました。その王者がゴメスでしたが、1976年にブラジル遠征を行った新日本プロレスは、猪木・ゴメスの試合を実現しませんでした。その代り、ゴメスは柔道王ルスカと凄惨なシュートマッチを行います。なぜ、猪木はゴメスと闘わなかったのか? 同じ年の12月、猪木がパキスタンのカラチでアクラム・ペールワンと行った凄惨な“ノールール・マッチ”を行い、猪木がペールワンの腕を折りました。著者は、「ブラジルでゴメスに出会った瞬間、猪木は、そんな勝っても負けても後悔しか残らない不毛な闘いを予感したのではないだろうか」と推測しています。

「アントニオ猪木かく語りき」8の「格闘家としても超一流 プロレス界にも桁外れに強い男たちがいた」では、猪木の「俺が対戦したプロレスラーのなかで格闘家としても文句なしに強いと感じた選手は、カール・ゴッチ、ビル・ロビンソン、ゴリラ・モンスーン、アンドレ・ザ・ジャイアントの4人だ。ゴッチとロビンソンはいうまでもなく格闘テクニック(英国発祥のキャッチ・アズ・キャッチ・キャン)の天才だが、この2人は自分と似たタイプなので、ある意味、手の合う相手といえた。一方、モンスーンとジャイアントは桁外れ。こちらは常識を超えた存在だった。というのも、俺たちはリングに上がるためにつねに必死で練習をしなければならない。なのに、モンスーンとアンドレにいたっては素質だけで強いのだから手に負えなかった」という発言が紹介されています。

また、猪木は「この4人のほかに、もう1人凄い選手がいた。ウィルフレッド・デートリッヒ。アマレス史に残る偉大な選手だ。ローラン・ぼっくは、実はアマレスの世界でデートリッヒを超えられなかったコンプレックスが原因でプロレスを始めたと聞いている。それほど桁外れの強さだったんだ。デートリッヒとは1978年にボックから招かれたヨーロッパ遠征の際、2度対戦した。当時、彼はすでに現役を引退していたが、ツアー中にアマレスでもオランダ・チャンピオンになったことのあるウィリエム・ルスカとも対戦して子供扱いにしていた。なにしろ指1本だけでも組めれば、相手が200キロの巨漢だろうがスープレックスで投げてしまうんだから驚きだった」とも語っています。こんな凄い選手、第1回IWGPにヨーロッパ代表で出場してほしかったですね。

第5章「スパーリング・パートナーが語る猪木の格闘術」の「歴代の側近たちが語る新日本プロレス道場と猪木」のインタビューでは、シューティング(修斗)を立ち上げた佐山聡に対して、「猪木さんはプロレスの世界では相手にとどめを刺すような、いわゆるシュート技は使いませんでしたよね。佐山さんはそこに疑問を抱かなかったんですか?」というガチンコ質問を投げかけます。佐山は、「プロレスの世界には、100年前にプロレスの歴史が始まったときから、『セメントの世界とリングの世界は違う』という考えが根強いんですよ。猪木さんもそう考えていたんだと思います。ただ、それでも当時の新日本の味がちょっと違っていたのは、そういうこと(セメント)ができるレスラーたちが、ある種の雰囲気を醸し出しながらプロレスをしていた点にあるんだと思います。それが本能的にお客さんに伝わったんじゃないかと」と答えています。

また、佐山は「一言でいえば猪木さんのプロレスは『格闘家がやるプロレス』だったから凄みがあった。格闘家じゃない選手がいくら格好だけ真似しようとしても不可能なんです。つねにセメントの厳しさのなかに自分を置いて鍛えた猪木さんだからプロレスのなかにあれだけの凄み出せたのであって、なかなかプロレス界に猪木さんを超えるレスラーは現れないのは当然です」と語ります。「猪木さんがプロレスの試合で見せなかったテクニックの話を聞かせてください。セメントのスパーリングではどんな技を使っていたんですか?」という質問には、佐山は「いまサブミッションと呼ばれているような技は全部使っていました。猪木さんの師匠カール・ゴッチさんが『本物のレスラーはすべての技が使えなければいけない』という考え方なんです。左右両方。猪木さんもそうでした。それに日常的にセメントばかりやっていると、あらゆるシチュエーションに対する備えが自然に身に付くんです」と答えています。

第6章「プロレスと格闘技」の「猪木と格闘技とプロレス」では、猪木はプロレスラーとしての揺籃期をひたすら強くなることだけに費やしたと指摘し、「卵から孵ったばかりの雛がはじめて見たものを親鳥と思い込んでしまうように、猪木は最初に日本プロレスだと信じてしまった。猪木にとってプロレスと格闘技は、したがって同一のものであり一向に矛盾しなかったのだ。もしかするとそれは大いなる錯覚だったのかもしれない。が、いずれにせよ、アントニオ猪木だけがプロレスを格闘技として、格闘技をプロレスとして矛盾なくリング上で体現することのできた唯一無二の存在だったことは間違いない」と述べます。

「アントニオ猪木かく語りき」20の「“ルールに縛られた闘い”や“ルールを弄ぶ闘い”からロマンは生まれない」では、猪木の次の発言が紹介されています。

「UWFの出現以降、一時期、プロレス技のリアリティが疑われた時期があった。最近でもアルティメットやグレイシー柔術の存在があらためてプロレスに対して疑問を投げかけてきている。だが、単なる繋ぎ役として使われているようなプロレス技でも本当は相手からギブアップを奪えるし、一瞬にして戦闘能力を奪える裏技も無数にあるんだ。では、なぜ試合でそういう技術は使われないのか? 理由は3つある。まず、相手の戦闘力を奪うことばかりに専念しているとお互いの技術の交流がなくなり、最終的に格闘の間口が狭くなってしまう。次に、命のやりとりのような極限状態にでも追い込まれない限り、格闘家同士にも武士の情けはあるし、いちいちとどめを刺していたら実力のある選手が減少してレベルが低下し、最後は残酷ショーに陥ってしまう。そして俺たちはプロである以上、どんなに効果的でも観客が見てつまらない技、自分の気迫を込められない技、単にギブアップをとるだけの技は出してはいけないという信念があるということだ」

「おわりに」では、格闘家・猪木はプロレスラー・猪木だと指摘します。アントニオ猪木の格闘技は、柔軟に空手やボクシングやグレイシー柔術などを取り入れる間口の広さが特徴だと思い込んでいたものの、じつは他の格闘技の影響を受けて編み出されていたと思われたほとんどの技が、レスリングテクニックを基本にして独自に工夫された技術であったことが最大の発見だったとして、著者は「極限状態で使われるケンカや殺人的テクニックも、あくまで基本技と人体の急所の組み合わせの延長線上にあった。それらの事実は、猪木が他の格闘技を学ぶのは重要としながらも型を学ぶように鵜呑みにはせず、最大限自分に引き寄せてから取捨選択していたことを表していた。打撃技に興味を持ちながら本格的に導入しなかったのは、超一流の格闘家同士の試合において、信頼できるモノは己が身につけたレスリングでしかなかったという経験から得た真実だったのだろう」と述べています。

さらにアントニオ猪木には格闘技とプロレスの境界線も存在しないことがよくわかったという著者は、「格闘技とプロレスを使い分ける基準があるとすれば、それは観客が『いる』か『いない』か。観客の目を通して見たとき『凄さ』『強さ』『美しさ』の調和がとれた世界がプロレスであり、格闘技はただひたすら『勝てばいい』世界、猪木の中でどちらが価値を持っているかは明らかだった」と述べるのでした。本書では、格闘技の視点からアントニオ猪木および新日本プロレスについて熱く論じられています。

現在の総合格闘技の源流が猪木・アリ戦にあったことは有名ですが、モハメド・アリだけではなく、ウイリエム・ルスカ、ザ・モンスターマン、ウイリー・ウィリアムス、ルー・テーズ、カール・ゴッチ、ビル・ロビンソン、アンドレ・ザ・ジャイアント、ヴィルヘルム・デイートリッヒまで登場する本書は、わたしのような格闘技とプロレスを愛してやまない者にとってカノン(聖典)のような書でした。何度も読み返したい一冊です。