- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2293 プロレス・格闘技・武道 『馬場・猪木をもっと語ろう!』 小佐野景浩・二宮清純著(廣済堂新書)

2023.12.27

『馬場・猪木をもっと語ろう!』小佐野景浩・二宮清純著(廣済堂新書)をよみました。一条真也の読書館『昭和プロレスを語ろう!』で紹介した本の続編です。元・週刊ゴングの名編集長・小佐野氏とプロレスファンとしても知られるスポーツジャーナリストの二宮氏が人々を熱狂させた昭和プロレスの二大巨頭・ジャイアント馬場とアントニオ猪木のレスラー人生や名勝負を語った本です。

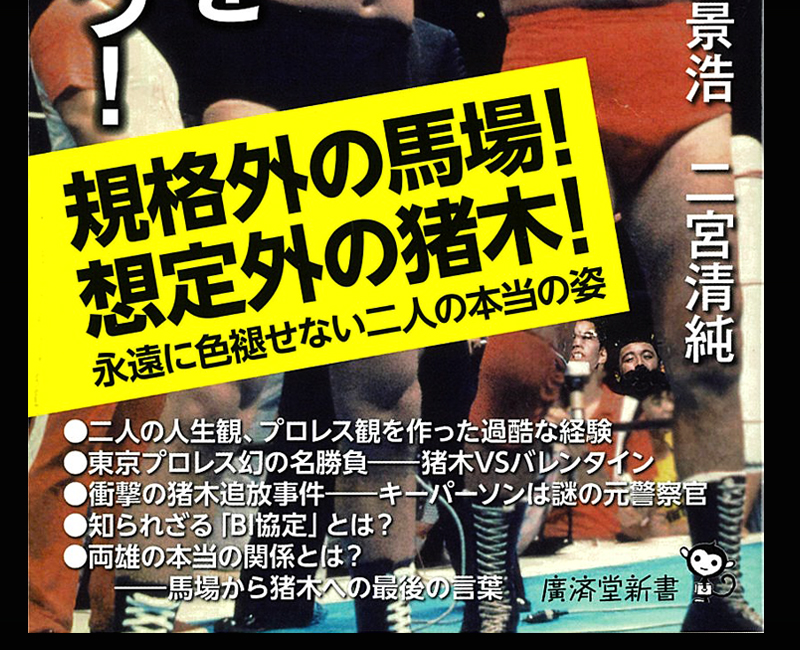

本書のカバー表紙の下部

本書のカバー表紙には、リング上で手をつなぐジャイアント馬場とアントニオ猪木のBI砲の雄姿の写真が使われ、「規格外の馬場! 想定外の猪木! 英会陰に色あせない二人の本当の姿」「●二人の人生観、プロレス観を作った過酷な経験」「●東京プロレス幻の名勝負――猪木VSバレンタイン」「●衝撃の猪木追放事件――キーパーソンは謎の元警察官」「●知られざる『BI協定』とは?」「●両雄の本当の関係とは?」と書かれています。

本書のカバー裏表紙の下部

また、カバー裏には、「日本のプロレスを作った力道山の愛弟子として昭和プロレスを牽引したジャイアント馬場・アントニオ猪木の両雄。しかし1971年12月、突如として『猪木追放』の衝撃的ニュースが駆け巡った。それ以降、全日本の馬場、新日本の猪木として対立を繰り返した二人。果たして二人の本当の関係、本当の姿とは? 『信頼の馬場、疑心の猪木』『知られざるBI協定』とは? 馬場が猪木に語った最後の言葉とは? ――プロレス界を超えた不世出の二人をとことん語り合ったファン悶絶の書」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 そこにプロレスがあった!

――一寸先はハプニング

第二章 対立はこうして始まった

――馬場の陰で猪木は苛立っていた!?

第三章 「猪木追放事件」は

なぜ起きた?

――謎の乗っ取り説と元警察官

第四章 新日本VS全日本の時代

――「攻める」猪木に贈った「逃げる馬場」の回答

第五章 馬場&猪木の必殺技秘話

――16文キック、コブラツイストはこうして生まれた

第六章 馬場&猪木のベストバウト

――本当の名勝負はこの試合だ!

第七章 永遠の馬場・猪木

――二度と現れない両雄の本当の姿、本当の関係とは?

「はじめに」で、小佐野景浩氏は「72年3月に猪木が新日本プロレス、同年10月に馬場が全日本プロレスを旗揚げしてから日本のプロレス界は『BI対立の時代』に突入。元号が変わる89年までの日本プロレス史はBIの対立史と言ってよく、馬場と猪木を軸に回っていた。猪木が実力日本一を提唱すれば、馬場は日本人初のNWA世界ヘビー級王者になり、馬場がその政治力で世界の強豪を日本に集結させると、猪木はタイガー・ジェット・シンやスタン・ハンセンといったライバルを独自に育て上げた」と述べています。

また、猪木がプロレスの枠を飛び越えて着手した異種格闘技戦から現在の総合格闘技という新しいジャンルが生まれたが、馬場は頑なに純プロレスを貫き、そこから四天王プロレスという究極のプロレスが生まれました。小佐野氏は、「馬場と猪木が鎬を削ったことによって、日本のプロレスファンは様々なプロレスを観ることができた。多くの夢を見ることができた。馬場と猪木が存在しなければ、こんなにもプロレスが多様化し、70年も続くことはなかったのではないか」と述べるのでした。まったく同感です。

第一章「そこにプロレスがあった!」の「ブラジルで培われた猪木の鈍感力」では、移住したブラジルでは学校にも行けなかった猪木について、小佐野氏が「日本に帰ってきてから力道山邸に住み込みだった猪木の話を、百田光雄(力道山の次男9さんに聞いたことがあります。光雄さんと猪木さんはほぼ同年代ですが、中学2年生でブラジルに渡った猪木は漢字の読み書きがあまりできなかった。それで一生懸命、漢字の勉強をしたり、喋り方の勉強もしていたみたいです。真面目な人だった、と言っていましたね)と言えば、二宮氏は「基本的に賢い人だし、努力家ですよね。よくプロレスラーは『バカじゃできないし、利口すぎてもできない』と言われますが、その両極端を持っていた人でした」と語っています。

「エリート扱いされないエリート」では、力道山道場時代のスパーリングについて語られます。猪木が力道山にスパーリングでは勝っていたという話について、小佐野氏が「若手や後輩とのスパーリングは、基本、教えるためにやるので、若い選手に攻めさせるのが一般的で、ことさら関節を極めたりはしません。稀にしごく時は、ラッパ(顔を塞いで息苦しくさせるイジメ技)をかますこともあったようですが、力道山も猪木も若い選手相手のスパーリングは、『いいよ、やってきなよ』というスタンスだったと思います」と語っています。

それを聴いた宮氏が「ということは、力道山はあくまでも胸を貸していただけで、俺のほうが強いと猪木が思い込んでしまった可能性もあると?」と言えば、小佐野氏は「それもあると思いますし、そうは言っても、やはり猪木は強かった、というのもあると思います。その頃には力道山よりも本当に強くなっていたかもしれません」と言います。すると、二宮氏は「なるほど。まあ、力道山は相撲上がりだから寝技や関節技は立ち技に比べると得意ではなかったでしょうからね」と語るのでした。

第二章「対立はこうして始まった」の「NETの放送開始と対立の始まり」では、日本プロレスが東京プロレスの猪木への対抗馬として1967年の年明け、坂口征二を入団させたことを紹介し、二宮氏が「ただ、猪木の東京プロレスは坂口の日本プロレス入団と同時にポシャッてしまった。そして、猪木は坂口がアメリカに行っている間に馬場と並び立つ存在になり、坂口は帰国して69年に揃い踏みとなった。だから、坂口は『第三の男』という扱いでした」と言います。すると、小佐野氏は「猪木もカッコ良かったけど、色黒で背も高く、プロレスラーのアイドル第1号は坂口だと思います。日本でデビューしないままアメリカに行き、1年8ヵ月の修行を終えて帰ってきたんですけど、女の子たちにキャーキャー言われていました。『ゴング』のカラーピンナップにもなりましたけど、カッコ良かったです」と言い、二宮氏は「あの体型で顔もいいし、息子が俳優(坂口憲二)として活躍しているのも頷けます」と語るのでした。

第三章「『猪木追放事件』はなぜ起きた?」の「闇ドル絡みだった日プロ経理事情」では、非常に興味深い新事実が語られます。小佐野氏が「お金の話で言うと、当時の経理をやっていた三澤正和さんという方が後々証言していたのは、当時は一定のお金を闇ドルに換金してたらしいんです。というのは、外国人レスラーにはギャラをドルのキャッシュで支払わなければいけなかった。ただ、換金できる金額に制限がったので、予め裏で作っておかないといけなかったんです。もちろん幹部たちの不正な持ち出しもあったでしょうが、そういうこともしていたのは事実で、猪木や上田は帳簿の数字だけを見て勘違いしていた可能性はあります」と語り、それを聴いた二宮氏も「それは興味深い話ですね。日本は71年のニクソンショックまで1ドル360円の固定相場で、73年から変動相場制に移行します。それを考えると猪木追放事件は、非常に微妙な時期に起きた」と語っています。

「不穏な空気だった『追放前夜』」では、1971年12月7日に札幌で行われた馬場&猪木組(BI砲)VSドリー・ファンク・ジュニア&テリー・ファンク組(ザ・ファンクス)のインターナショナルタッグ王座のタイトルマッチについて、以下の対話が展開されます。

二宮 それが猪木の日プロでの最後の試合になったわけですね。

小佐野 そうです。この日の猪木の様子を付き人だった藤波に聞いたんですが、猪木は試合が始まっても宿泊先のロイヤルパークホテルにいて、試合会場には来なかったと。それから自分の試合の時間を見計らい、ホテルの部屋でガウンも着込んでタクシーで会場に来たそうです。藤波は会場の入口で待っていて、猪木が着いたらそのままリングまで連れて行き、試合が終わったらそのまままたホテルに戻したということです。

つまり、猪木は日プロ最後の試合で身の危険を感じていたのでしょう。藤波の話では、猪木がファンクスに試合中に何かするのではないかといった噂があったといいます。小佐野氏は、「後に猪木に聞くと、どうもその時に騒いでいたのは小鹿や安達で、『猪木がファンクスにおかしなことをするようなことがあったら、袋叩きにしてやろう』と待ち構えていたらしいです。まあ、そんな雰囲気で、その時、『猪木の味方になるのは自分と小鉄さんだけだったから、ガッチリ固まっていた』と藤波は言っていました。ただ藤波はまだ若手だったし、猪木をホテルに送った後は、他の選手と同じ札幌の旅館に戻っていた。その時、吉村に呼ばれて『お前は関係ないから大丈夫だから』と言われてシリーズも最終戦まで出たし、誰からも危害を加えられることもなかったそうです」と語っています。

第四章「新日本VS全日本の時代」の「藤原の『長州襲撃事件』は猪木の演出?」では、1984年2月3日の新日本プロレス・札幌中島体育センター大会で藤波との一戦に臨む長州力を藤原喜明が襲撃した事件について、小佐野氏が「考えてみれば、ああいう大きな興行を平気でぶっ壊すところが、猪木の凄いところなんですよ。そういうことをして、時には失敗して大暴動を引き起こしたりもしましたけどね。84年6月14日、蔵前国技館で行われた『第2回IWGPリーグ戦』の決勝戦、猪木VSハルク・ホーガンでなぜか長州が乱入したじゃないですか。あれが初めての暴動事件でしたけど、あの時だって、長州はタクシーを2台用意していて、どっちに乗ったかわからないようにして会場から去った。なぜなら、怒ったファンにやられる可能性もあったからなんです」と語っています。

「馬場が仕掛けた『輪島襲撃事件』」では、馬場の仕掛けに言及します。小佐野氏が「ああ見えても馬場も相当な仕掛人だと思います。例えばシンが、羽田空港の荷物が出てくるところで輪島を襲った事件もありました。87年の2月6日です。輪島は全く知らされてなかったらしくて、『何だ、あいつ!?』と言っていましたからね。この事件は馬場がシンにチップを渡して焚き付けたと言われています。シンは『やれって言われたからやったんだ』って」と語っていますが、それを聴いた二宮氏は「シンで思い出したのは、前の本の時に小佐野さんが披露してくれた話。シンは相手の靴を見て、エナメルの靴を履いているのはヤクザ者だから絶対に手を出さないっていう話がありましたよね。そのたりのシンの賢さは半端じゃないですね」と言うのでした。

「全日本VS新日本 対立の構造」では、馬場の強みはアメリカ修行時代にメインイベンターになり、大物レスラーたちと当たっていたことだと指摘する小佐野氏が「例えば日本でおなじみのボボ・ブラジルもそうですし、NWAチャンピオンだったバディ・ロジャースもそうです。そうなると馬場は向こうで認められているから、日本に読んだ時も『馬場がトップのプロモーションか』ということで、安心して来ることができるんですね。外国人選手も馬場を尊重し、馬場も相手を尊重する。そうやっている間に強い信頼関係が出来上がっていったわけです」と語ります。一方の猪木ですが、アメリカ修行時代に最初に行ったカンサスではハーリー・レイスとガンガン試合していたとして、小佐野氏は「NWAチャンピオンだったパット・オコーナーも猪木のことを好きだったみたいですから、東京プロレスがうまくいっていたらNWAは東プロとくっついていた可能性もあるんですよ」と語ります。

「“逃げる馬場”がNWAのベルトを奪取」では、力道山の時代から世界で一番権威あるタイトルと言われたのがNWA世界ヘビー級王座で、1974年12月2日に、馬場がジャック・ブリスコから鹿児島で奪取したことが紹介されます。小佐野氏は、「あの74年という年は、猪木躍進の年なんですよ。3月19日に蔵前国技館でストロング小林と、10月10日には同じ蔵前国技館で大木金太郎とNWF世界ヘビー級選手権試合で名勝負を繰り広げ、『ジャイアント馬場は俺と闘え! 日本選手権開催だ!』と挑発しているんです。その年末に、馬場はNWA を獲った。『猪木よ、俺は日本選手権じゃなくて、NWA を、世界を獲ったんだよ』と。それが馬場の答えだったんです。それはNWAに加盟していない人間の団体の選手とは試合できないよ、ということも意味していたわけです。たぶん猪木もやられたと思っていたんじゃないかと思いますね」と語っています。

「きれいなプロレスを目指した馬場」では、馬場のプロレスにはこだわりがあって、基本的にきれいなプロレスが好きだと指摘する小佐野氏が「だから、ベビーフェイスと試合する時はこうしなきゃいけないとか、ちゃんと理論を持っていました。例えば、弟子の川田利明が相手の顔面をガンガン蹴ったりする時がありましたが、そういう技はヒールのやることだって凄く嫌っていました。馬場は相手を起こす時も髪の毛を絶対に掴みません。だから、全日本の選手は基本的に髪の毛を引っ張らないし、ちゃんと首を持って起こしますね。それはたぶん、バディ・ロジャースとかアメリカのレスラーに学んだことだと思います。あとは試合中にタイツを直す人がいますけど、あれも馬場的にはカッコ悪いからダメなんですよ。だからタッグマッチの時は、後ろでパートナーに直してもらっていましたね」と言います。

二宮氏も「なるほど。全部見られていることを意識して、細かい所作を大事にするわけですね」と言います。すると、小佐野氏は「そうです。だからきれいに見えるプロレスを標榜し、不細工なプロレスを凄く嫌がっていました。アメリカで強さという面ではビル・ミラーからいろいろ教わったと思いますが、そういう所作はおそらくバディ・ロジャースからですね。例えば、『時間切れ引き分けになりそうだったら、最後は自分が攻めて終わりなさい。そうしたら勝ったように見える』とか、あるいは『相手が動くのを待て。そうすると動かない方が格上に見える』とか、ロジャースにはいろいろ教わったようです」と言います。それを聴いた二宮氏は、「動かない方が格上に見えるという話は、鶴田から聞いたことがあります。『自分を真ん中に置いておけば、その周囲を回る方が弱く見えるんだ』と、ルー・テーズもそうだったと言っていました」と語ります。

第六章「小林戦のリアリティとロビンソン戦の嫌味」では、1974年の猪木と大木金太郎の一戦を取り上げた二宮氏が「大木との試合はケンかファイトでしたけど、芸術的な試合でもありました。他にテクニシャンとしてならドリーとの試合だろうし、ストロング小林戦はケンカとレスリングが半々という感じがしました。小林戦の猪木の最後のジャーマン・スープレックスは、猪木の足が浮いたところが凄いと前にも述べました。小林とは初めての手合わせだったし、結構タフな相手でしたけど、それでもあのリアリティとクオリティですよ。やっぱり猪木は凄いなと思いましたね」と語っています。

「猪木最後の名勝負――ビッグバン・ベイダー戦」では、猪木最後の名勝負について語られます。小佐野氏は「96年1月4日、当時は全日本の四天王プロレスが凄いと人気がありましたが、猪木は現役引退が迫ったファイナルカウントダウンの試合で『そんなもん凄くねえよ』とばかりに、ビッグバン・ベイダーの凄いジャーマン・スープレックスを食って見せちゃうわけですよ」と言います。わたしは、あれが全日の「四天王プロレス」に対するメッセージであったと改めて知りました。二宮氏は、「あれは猪木最後の壮絶な試合と言っていいでしょうね。猪木が亡くなった後に放送されているのを改めて見ましたけど、巨漢のベイダーとあそこまでやるんですからね。目を瞑ったまましばらく動かなかった猪木を見て、死んだんじゃないかと思ったファンもいたと思います」と語っています。

「馬場・猪木のベストタッグ」では、日プロ時代のベストタッグについて語られます。二宮氏が、馬場と吉村道明のコンビが良かったと言うと、以下の会話が展開されます。

小佐野 僕は猪木と吉村のアジアタッグ王者コンビも好きでした。いつも吉村が血だるまになって見せ場は猪木に渡し、最後に勝つというパターンでしたけど、いい試合が多かった。もっとも「組んで良かったのは吉村さん」とみんな言います。

二宮 吉村が凄いのは、馬場でも猪木でも、そして大木と組んでもハズレがない。タッグの名手、永遠のナンバー2ですよ。

小佐野 坂口にしても、アジア・タッグ王座は吉村さんとのタッグで獲りましたから。凄いのは、主役を引きたてながらも吉村の良さも出ているところ。そして、若い頃に吉村に教わり、トップに上がっていった人が多いことです。

二宮 自分の身を挺して帝王学を授けたんでしょうね。

「知られざる馬場のプロレス技術」では、現在の小柄な選手が多い中で、190センチ超えのオカダ・カズチカが取り上げられます。小佐野氏は、「彼はウルティモ・ドラゴンの闘龍門でデビューしたんですけど、新日本に再入門して、一からやり直しているんです。そして、当時から小さい選手が多くなっていた中でオカダがドロップキックをやったらすごく目立った。その時、『このドロップキックは銭が取れるようになるんじゃないか』と僕は思ったんですよ。何年かしてオカダは、“レインメーカー”というニックネームでトップに立ちましたね。それで、やっぱり大きいのって大事だなと思ったんですよ」と言います。それを受けて、二宮氏も「大きいのは大事ですよ。オカダは身長も高いし、ドロップキックの打点も高い。ジャンボ鶴田の再来かと思ったぐらいです」と語っています。

しかし、馬場の大きさはオカダや鶴田以上に際立っていました。基本的に寝技は少なかったですが、立って動いているほうが、馬場のスケールの大きさが際立つし、テレビ映りもいいということもあったのだろうと推測する二宮氏は、「一方の猪木も基本的には立ち技だけど、寝技もうまかった。でも、寝技の攻防はテレビ中継ではわかりにくかった。インディアン・デスロックを多用したのは、立ち技と寝技の複合技だったからでしょう。見栄えもよかった」と述べます。小佐野氏は、「実は、輪島大士がプロレスに転向して日本でデビューした後の86年11月に、馬場がノースカロライナに馬場を連れて行ったんですよ。その時に、ネルソン・ロイヤルの道場で馬場が輪島に裏技をずっと教えていました。相手を動けなくする方法とか、相手がコントロールできなくなって逆らってきた時の対処の方法とか。『何も知らないと思ってナメてきたら、こうやってみな』とか言って、相手にナメられないための寝技を教えていました。馬場は人種差別が激しい時代のアメリカでやった人なので、そういうのを知っているんだって思いましたよ」と述べます。

第七章「永遠の馬場・猪木」の「知られざる『BI協定』」では、猪木が馬場への執拗な挑戦を繰り返した頃について、二宮氏が「当時、メディアの論調には『馬場は猪木に負けるのが怖くて逃げ回っているんだ』というものがあった。しかし、プロレスはそういう単純なものではない。馬場も“奥の手”はたくさん持っていました」と言います。それに対して、小佐野氏は「そうですよ。先に出た74年のNWA王座奪取の一件から考えても、相当強かったと思います。強くなければああいうことにはなりませんから」と言い、さらに二宮氏が「ただ、そのように見えてしまったのは、年齢差もあって馬場と猪木の全盛期がズレてしまったことにも原因があると思います。それと性格の問題。馬場は決して反骨の人ではなく、保守的な人だった。悪く言えば、既得権益を守る側の住人に、徐々に傾いていった」と語っています。

「不思議な力で実現した異種格闘技戦」では、猪木の破天荒な企画がモノになるということについて、初の異種格闘技戦として注目されたルスカ戦が偶然の産物であったとの指摘があります。しかし、柔道王ルスカとの一戦はインパクト大でした。小野佐野氏は、「あそこからですよ。全日本と新日本でどんどん差がつき始めたのは。それまではちょっとプロレスをバカにしていたような人も真剣勝負が見られるとあって、猪木の注目度とステイタスは格段と上がっていきましたから」と言います。二宮氏も、「ルスカ戦、アリ戦、それに梶原一騎さんが作った映画で“熊殺し”として有名になった極真空手のウイリー・ウィリアムス戦もそうだし、漫画の世界を体現してしまったタイガーマスクにも人々は熱狂した。猪木を中心に摩訶不思議な力が竜巻きのようになって多くの人を巻き込み、見たこともない世界を作っていった。飽きることのない日々を作ってくれた猪木には、本当に感謝しています」と語ります。わたしも、本当に感謝しています。

「『お前はいいよな』――馬場が猪木に言った最後の言葉」では、馬場と猪木が生前に交わした最後の会話が取り上げられます。1998年にホテルオークラで偶然会った両者ですが、馬場は猪木に「お前はいいよなぁ」と言ったのが最後の言葉になったとされています。これについて、二宮氏は「馬場が王道プロレスをやっているからこそ、猪木は次男坊的な自由さを感じていたのかもしれません。逆に言えば、馬場がいなかったら猪木も王道プロレスをやっていたのかもしれないのだけど、こればっかりはわかりません」と言います。小佐野氏が「やっていたと思います。馬場がいなければ、猪木ははみ出る必要がなかったわけですから、逆に馬場がはみ出したいと思ったとしても、猪木があれだけはみ出してしまったら自分は王道で行くしかないという考えになったでしょうしね」と言えば、二宮氏は「馬場の場合はその身体自体が規格外、はみ出していますからね。逆に言えば、そういう人は真っ当なことをするしかない、ということかもしれません」と語っています。

馬場が日本のプロレス界に残した財産は「完全決着」だとされています。小佐野氏は、「80年代までの全日本は有名な外国人選手はみんな時間キレ引き分けとか反則決着の試合が多くて酷かったんですよ。でも、90年代に入って四天王(三沢、川田、小橋、田上)が中心になってからは、反則決着や両者リングアウトなどの不透明決着はなくなりました。全部3カウントかギブアップの決着。でも、できれば3カウントということで、三冠戦は全て3カウント決着です」と述べます。小佐野氏が「なぜ、ああいう暗黙のルールになったんですか?」と馬場に聞いたところ、馬場は「俺が第一線を退いたからだよ。俺がやる必要なくなったし、俺はそういうので逃げてきたから。今、俺がまだ第一線にいたらそうしてないかもしれないけど、もう今、自分はいないから」と答えたそうです。小佐野氏は「正直な答えだな」と思ったとか。

「今のプロレスは、答え合わせの『過酷なプロレス』」では、以下の会話が展開されています。

小佐野 “燃える闘魂”の猪木にしても、現役晩年は6人タッグで流してやっている感じの時もありました。最後は延髄斬りを入れて3カウントとかね。

二宮 客は猪木のコブラツイストや卍固め、馬場の16文キックや32文ロケット砲を見にきているわけですからね。黄門様に印籠が見られればいい。それまでの展開で助さん格さんがどうしたとか、憶えていないんですよ。マニアを別とすると。

小佐野 長州のラリアットが見られれば、途中でかったるくても客も満足していました。昭和はそれでよかったんです。でも、昔は水戸黄門の印籠だった技をどんどん「ワン、ツー」で返すようになって、昔ほど強烈に見えなくなっていったんですよ。そうなると必殺技自体の説得力が薄いから、フィニッシュに持っていくまで「これでもか」と大技を連発する。昔は必殺技が1つ入れば有無を言わさず終わりですけど、今は「こういう大技の連発という布石があるから、3カウント入るんだよ」という答え合わせのプロレスなんです。

「規格外の馬場、想定外の猪木」では、小佐野氏が「結果的に馬場と猪木の支配体制が長く続いたから、プロレス界もなんとかもったという部分もあるし、それに反発して前田日明たちのような存在も出てきたという側面もありますからね」と言っています。それに対して、二宮氏は「プロレスには格闘技的な要素、スポーツ的要素、ショー的要素とさまざまな要素があるので、いろんな考えを持つ人が出てきても不思議ではないですね。日本のプロレスを作った元締めの力道山はそれらを全部持っていて、それを馬場と猪木が継承して昭和プロレスというジャンルを確立させた。しかし彼らがいなくなると、その弟子たち樹形図のように、いろんなタイプに枝分かれし、マーケットを拡大していった。これも力道山の遺産なんでしょうね」と語っています。

スポーツは何十年も経つと競技の技術レベルが明らかに違ってきます。小佐野氏は、「プロレスの技術もそうなんですが、でも、僕らがプロレスで見ているのは技術ではないですからね。そこがプロレスの特異なところです」と言います。二宮氏は「猪木なら猪木の世界観を、私たちは追体験している」と言い、小野佐野氏は「そう、プロレスを通して猪木を見ているんです」と述べます。馬場の場合も同様であるとして、二宮氏は「2mを超えて軽々とドロップキックができるレスラーなんていませんよ。外国のモンスターとの激突はまさに怪獣映画の世界。だからこそ猪木とは違った意味で、馬場の試合もまた不朽の名作です」と言います。そして、小佐野氏が「馬場も猪木も規格外の人ですからね」と言えば、二宮氏は「馬場は体が規格外だったし、猪木はそのはみ出し方が精神的に規格外というか、想定外。規格外の馬場、想定外の猪木なんです」と語るのでした。この「規格外の馬場、想定外の猪木」という言葉はカバー表紙にも使われていますが、素晴らしい名コピーだと思います。2人の特徴と長所を見事に表現しています。本書を読んで、往年の馬場と猪木の雄姿を思い出し、胸が熱くなってきました。たまらなく、昭和がなつかしいです!