- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

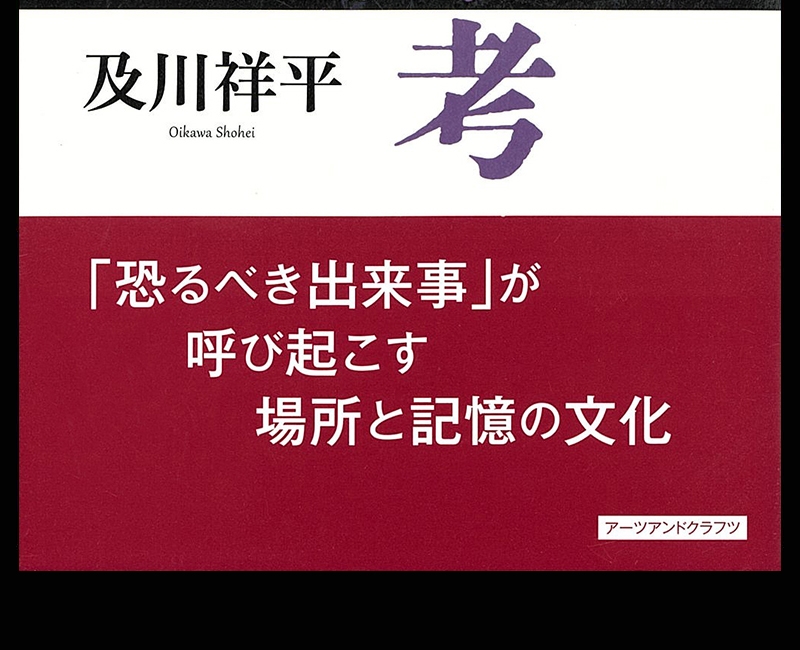

No.2296 オカルト・陰謀 『心霊スポット考』 及川祥平著(アーツアンドクラフツ)

2024.01.21

『心霊スポット考』及川祥平著(アーツアンドクラフツ)を読みました。「現代における怪異譚の実態」というサブタイトルがついています。著者は1983年、北海道生まれ。成城大学文芸学部准教授。博士(文学)。専門は民俗学。 主な著作に『偉人崇拝の民俗学』(勉誠出版、2017年)、『民俗学の思考法』(共編著、慶應義塾大学出版会、2021年)があります。

本書の帯

本書の帯には、「『恐るべき出来事』が呼び起こす場所と記憶の文化」と書かれています。アマゾンの内容紹介には、「『心霊スポット』という言葉が、雑誌・テレビのメディアに使用され始めたのは1990年代前半。その後、『神奈川ジェイソン村』『新潟ホワイトハウス』『八王子首なし地蔵』など、『恐るべき出来事』が語られる空間=訪れる場所としての『心霊スポット』は、インターネットの普及とともに隆盛を極めていく。本書では、『心霊スポット』という『語り』が成り立つ前史を概観し、テレビやネットで展開される実態を調査する。また、『将門塚』や『八王子城跡』など現代でも語りつがれる『心霊スポット』を検証する」とあります。

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

序章――場所と怪異の民俗学

一 心霊スポットという「語り」

二 怪異の出現する場所の民俗学

三 死者と記憶

第一部 心霊スポット考

第一章 心霊スポットとは何か

一 心霊スポットという言葉

二 心霊スポットの性格

三 心霊写真と心霊スポット

第二章 真相としての仮構

一 「惨殺」のモチーフ

二 道了堂のフォークロア

第三章 モノと感覚

一 心霊スポット訪問者の態度

二 モノと物語と霊感

三 モノが可能にする心霊スポット

第二部 心霊スポットの諸相

第一章 将門塚のこと

――将門はどう祟るのか

一 将門伝説

二 将門の祟り

第二章 八王子城跡のこと

――怪異の変容

一 八王子城の怪異

二 心霊スポットとしての八王子城

第三章 おむつ塚のこと

――或いはたくさんのお菊

一 皿屋敷の本家争い

二 全国の皿屋敷とお菊

三 おむつ塚について

四 蛇責めのフォークロア

終章――誰がための心霊スポット

一 心霊スポットを訪れるということ

二 迷惑行為としての心霊スポット探訪

「おわりに」

「参考文献」

「はじめに」では、日本民俗学の祖である柳田國男が著書『妖怪談義』の冒頭で「化け物の話を一つ、出来るだけきまじめに又存分にしてみたい」と述べたことが紹介されます。これを受けて、著者は「本書でもまた、いたって真面目な関心のもとで、心霊スポットの話を存分にしてみたい」と述べます。柳田は、化け物の話は私たちが『新らたに自己反省を企つる場合に、特に意外なる多くの暗示を供与する資源」だと述べましたが、著者もまた「『私たち』が自文化を知る手段として、心霊スポットを考えてみたいと思うのである」と述べるのでした。

本書は幽霊の存在を論証しようとするものでもないといいます。民俗学の「信じられていること」への態度は近年も議論が行なわれていますが、著者は「妖怪や怪異を論じようとするとき、研究者はそれらの実在を信じる人びとと必ずしもリアリティを共有せず、学術的客観性を獲得したいがために、それがいるかいないかを棚上げにしたまま、そのように語る人がいる/そのように信じる人がいるということを文化の問題として論じる傾向にある」と述べています。

「そうした不可知論的な態度については、人びとの生きる世界に迫れないという批判もある」と唱える民俗学者の廣田龍平氏の意見を紹介し、著者は「本書もまた、幽霊の存在を『文化』の問題として括弧にいれたまま進めていく。もちろん、筆者は幽霊の存在を否定するものではないし、その資格もない。しかし、幽霊を信じる人びとのことを他者化すのでもなない。それには民俗学という学問の一つの特質が関わっているといえる」と述べます。

柳田國男はやはり『妖怪談義』の冒頭で、化け物について考えることで「眼前の世相に歴史性を認めて、徐々にその因由を究めんとする風習をも馴致し、迷ひも悟りもせぬ若干のフィリステルを、改宗せしむるの端緒を得るかも知れぬ」と述べました。著者は、「心霊スポットを恐ろしがったり不真面目がっているだけでは解けない問題があることに気付いていただくことが本書の課題である」と述べるのでした。

「序章――場所と怪異の民俗学」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。「民俗学は一般に認知されているイメージと、その実態との間に大きな懸隔がある。民俗学といえば、『昔の生活』や『地方の文化』を扱う分野であるとイメージされている読者も多いのではないだろうか。たしかに、言い伝えや伝統行事のようなものばかりが研究対象として思い描かれがちである。そうした見方からは、民俗学の立場から心霊スポットのような今日の文化を考えることは奇異なことだと思われるだろう。

現代の科学であることは、過去のことを考えないことではありません。わたしたちの生活は何らかのかたちで過去に拘束されていると指摘し、著者は「まったく新たに出現したような現象であっても、それが人びとの暮らしの中に取り込まれるまでの脈絡があるし、それ自体に過程がある。また、それは巨視的にみれば、ある一つの文化の歴史的に変容していく過程だと捉えることもできる。したがって、心霊スポットというまったく新しい文化も、私たちの歴史の1コマとして位置付け得る」と述べます。

一「心霊スポットという『悟り』」では、心霊スポットは幽霊が出現したり、怪異な出来事が発生したりすると「語られる」空間であると指摘しています。また、そのような「語り」に触発されて人が訪れる空間であるといいます。したがって、それぞれの心霊スポットは「空間」として存在するのみならず、「言葉」として存在しているということができるだろうとして、「このような『言葉』は、表象の一部を成すものという意味で、さしあたり『イメージ』や『認識』と置き換えてもよいが、その言語による構成のあり方をここで問題とする」と述べています。

そのような「言葉」などと相関することで、意味を獲得する「空間」を、本書では「場所」として位置付けていきます。物理的に地表の部分を指す場合が「空間」、意味を上乗せされた空間を「場所」として理解してみたいという著者は、「そうすると、心霊スポットはある『空間』に与えられる意味付けの1つであるといえる。したがって、心霊スポットはつねに誰にとっても心霊スポットであるわけではない。誰かにとって心霊スポットであるその空間は、別の者にとっては別の意味を担う『場所』である」と述べます。

ある空間を恐るべきものとして表象する物語が、由来や体験談のかたちで流布することで成立する場所が心霊スポットなわけです。そのように考えたとき、民俗学が「空間に関する語り」の研究を膨大に蓄積してきたことが想起されるとして、著者は「すなわち、口承文芸における『伝説』というジャンルである。『伝説』はしばしば『昔話』との対比を通して説明されようとしてきた」と述べます。昔話は、(1)時・所・人物が明確化されない、(2)語り手も聞き手もフィクションであることを理解している、(3)定まった形がある物語であるといえます。これと対比すると、伝説は、(1)時・所・人物と明確に結びつく、(2)事実として信じられることを求める、(3)定まった形のない物語であるということになります。

ただし、以上の議論から、心霊スポットの語りは「現代の伝説」である、とは即座には言い難いです。伝説は「過去」を語ろうとする言葉です。他方、心霊スポットを支えているのは「過去」の出来事語りだけではなく、現代における体験の語りでもあります。著者は、「言い換えるなら、そこに幽霊が『なぜ出るか』を説明する語りのみではなく、『どう出るか』を語り、またその語りの聞き手・読み手が『何に会い得るか』『何を体験し得るか』を語る物語が、心霊スポットを支えている。つまり、『追体験』への期待を誘う言説が、心霊スポットには伴うのである」と述べます。

心霊スポットの体験談は、遠い昔の出来事ではなく、またまったくの作り話であることを予感させません。自分が同時代を共有しているどこかの誰かに実際に体験されたかもしれないものであり、場合によっては自身も体験するかもしれないものなのであると指摘し、著者は「そのような同時代のリアリティに支えられた物語が、ある空間が恐るべき場所として分節される際には動員されていくことになる。そして、インターネットの浸透した今日の社会において、そのような真偽不確かなどこかの誰かの体験談を文字や動画の情報としていつでも閲覧できる環境を私たちは生きているということも付け加えておきたい」と述べます。

二「怪異の出現する場所の民俗学」では、柳田國男は『妖怪談義』の中で化物と幽霊を対比させて、それぞれの特徴を明確にすることを試みました。まず、化物は場所に出現し、幽霊は人をめざして出現するといいます。河童は川に出ますが、幽霊は怨みを抱く人のもとに出るというわけです。また、化物はカワタレドキ・タソガレドキに出現し、幽霊はウシミッドキに出現するといいます。カワレドキとは「彼は誰」時であり、タソガレドキとは「誰そ彼」時、つまり、行きあう人の顔を目視できないような薄明りの早朝・夕暮れの時間帯であるというのです。このような『妖怪談義』における柳田の見方はあくまでも妖怪や幽霊というものの性格を平易に説こうとしたに過ぎないかもしれません。

霊が出る場所についての民俗学的議論としては宮田登らの展開した境界論を挙げることができます。宮田の著書『妖怪の民俗学』によれば、橋や辻、村境など、空間と空間の境界は、あの世とこの世の境界になぞらえられ、死者霊などの怪異が出現する場所とイメージされていました。怪異が出現する場所はこのような境界に該当する場合が多いという議論を民俗学は展開していきました。また、小松和彦の著書『妖怪文化入門』によれば、境界という視点は時間にも適用されるといいます。新旧の状況の中間的時期は境界的であると考えることができるというのです。

三「死者と記憶」では、心霊スポットを分析するうえでは、人の「記憶」に注目することが可能であるといいます。地域社会の変動や事件・事故、または死者をめぐる虚実綯い交ぜの「記憶」にもとづく「言葉」が、ある「空間」を恐ろしい「場所」として編成しているといえるのです。著者は、民俗学の死生観研究の議論から死/死者と記憶の関係をおさえ、心霊スポットを検討するうえでの前提として、「民俗学では人の死生観を研究するうえで異常死や非業の死に注目してきた。いわゆる『普通の死』と『普通ではない死』を研究者が想定しているわけではなく、人びとがもっている死生観の中に忌避される死に方とそうではない死に方への線引きがあるということである。では、人びとが有している幸福な死と不幸な死のビジョン、または望ましい死(同時に望ましくない死)に対する観念とはどのようなものであっただろうか」と述べています。

民俗学の伝統的な議論においてはこの点を「祖霊」という観念によって説明しようとしてきました。かつては生きてあるうちは「先祖を祀ること」、死後には「先祖として祀られること」が人びとにおいて重視されてきたとして、著者は「したがって、死後に祀られないことは不幸な出来事であった。無縁仏が生者に不利益をもたらすかもしれない存在として認識されるのはそのためであり、こうした死者霊への対処は仏教寺院や各家庭で現在も行なわれている。また、先祖として祀られるには要件があった。非の死を遂げないことがその要件となっていたのである。祖霊は以上のような人びとの観念を理論的に整理するための概念であった。なお、ここでいう先祖ないし祖霊とは、今日一般にいわれる家の歴代の死者の意味ではなく、家の守護者としての、神に近い存在としての集合的な死者霊である。そして、死者が祖霊化していくのに必要な条件の中に、先述の死に方の問題があった」と述べます。

望ましくない死には、特殊な葬法がとられました。死者の想いはなぜ解消しなければならないのだろうかと問う著者は、「産褥死者が産女になると恐れられたように、異常死者は未練や怨みや悲しみに基づいて生者に恐ろしい作用をもたらすものと考えられた。無論、すべての異常死者がそうなるわけではない。その意味で、異常死者は怨霊化する可能性を潜在させた死者であるということができる。以上の特殊葬法はそのような怨霊化可能性の実現を抑止する習俗であるといえる。怨霊化可能性が適切に抑制されているという認識が共有されていれば、死者が怨霊として想起されることも抑止される」と述べます。このような異常死者が怨霊となって生者にもたらすネガティブな出来事や状況は、しばしば「祟り」と称されるのでした。

各種の体調不良が相次いだり、周辺にも体調不良に陥る者が続出したとき、どうしてこのようにわが身に不幸が集中するのかと人びとが問うとき、霊的な次元における原因究明が現在でも行なわれることがあります。霊感商法が深刻な社会的課題となっている今日、この点に説明は要しないであろうとして、著者は「ここで重要なのは、よくない出来事の発生が先にあり、原因究明の過程を経て、それが遡及的に『祟り』として認識されるということである。さらに言えば、ある死者は、この『よくない出来事』が『祟り』として位置付けなおされる過程で、やはり遡及的に『怨霊』視されるということができる。『怨霊』『祟り』を起こすのではなく、よくない出来事の主体として想起される死者が、怨霊にされるということである。出来事の『祟り』化以前には、個々の死者は大なり小なり怨霊化可能性を潜在させているに過ぎない」と述べます。

こうした祟りと怨霊の発生をめぐる問題は、それらが、人びとが個別の死者にどのような思いを抱き、またその死後の扱われ方をどう評価しているかに依存していることを意味していると指摘し、著者は「私たちはしばしば死者の感情に思いをめぐらせる。『彼は多くの人に愛され、最愛の家族に看取られながら、安らかに逝った』というストーリーは、死者の死が幸福なものであるという事実ではなく、人びとがその死者にもつイメージ、またはその死が幸福なものであれという願いの表出である。そのようなストーリーを構成できないファクターがその死に介在した時、私たちは『満足していない死者』、したがって、その不満足の解消に向けて働きかけてくる死者をイメージすることになる」と述べています。

また、現代のわたしたちは記憶をとどめることを重視すると指摘します。したがって、記憶装置がわたしたちの身辺にはあふれているというのです。「いつまでも忘れない」ことはステキなメッセージのように聞こえますが、忘れまいとして何かに託された記憶は、永続的なものであるか否かも考えてみねばなりません。言うまでもなく、死者の記憶には限界があります。誰もが墓石をもつようになったことで、「死者を思い出すためのもの」「死者を思い出させるもの」は人間の記憶の限界を超えたわけです。

今日、各所で問題化している管理者不明の墓石は、かつてはたしかに特定の死者を想起するための装置でした。しかし、その墓石から実際に死者を想起する者がいなくなってしまったとき、その墓はわたしたちに対してどのように存在しているといえるかと問う著者は、「想起すべき内容も、想起する人も失われたにもかかわらず、想起させようとする仕組みだけが残存しているのが、今日の、また柳田の時代から問題化していた無縁墓である。どのような人のものかはよくわからないが、たしかにある死者を指示するものがそこにあり続けるということが、これまで議論してきた死者の怨霊化にどう作用するかは、改めて考えてみるべき問題なのかもしれない」と述べています。

死者は特段の理由がないかぎり、ゆるやかに忘却されていくものであり、年忌法要という時限的な想起の機会を重ねながら、やがて、「たしかに存在したものの誰にも思いだすことのできない存在」へと変わっていくものであったとして、著者は「そのように考えたとき、異常死者とは、すみやかに忘却され得ない死者を意味していると言い換えてもよいだろう。心霊スポットに出現する幽霊たちは、仮にそれが実在の死者であると仮定するならば、いつまでも思いだされてしまう死者たちのことと考えておくこともできるかもしれない」と述べます。

こうした点とも関わって、著者は「死の人称」について言及します。ウラジーミル・ジャンケレヴィッチは「一人称の死」「二人称の死」「三人称の死」を区別しました。平易にいえば、「わたしの死」「親しい者の死」「他者の死」はそれぞれその「死」の性質が相違するということです。また、宗教民俗学者で東北大学教授の鈴木岩弓は「二・五人称の死」を想定し、対面経験をもたないが他者と身内の中間にあるような死者のあり方を論じました。著者は、「惨事の風化などのプロセスを視野におくとき、社会的次元における死の人称は、『二人称の死』と『三人称の死』の間を揺れ動くということもできるかもしれない」と述べています。

死の現場へ供養のために訪れる人々と、幽霊に出会いに訪れる人々との間では、その死者の死の人称は相違します。死の痕跡をとどめる空間は、死者を想うための場所としても、死者との遭遇可能性を楽しむための場所としても分節されると指摘し、著者は「心霊スポットに物見遊山で訪れる者たちにとって、死者は『他人事の死』を死んだ者たちであり、したがって自由な、時として遺族の感情に無配慮なかたちで死が語られます。沖縄県読谷村の鍾乳洞チビチリガマは昭和20年(1945)に沖縄戦の集団自決が行なわれた場所であり、遺族にとっては慰霊の場でした。平成29年(2017)に、同地が肝試し目的の若者たちに荒らされるという事件が発生。逮捕された若者たちは沖縄出身でした。著者は、「歴史への無知が原因と思われる事件であるが、死者の他者化がどのような事態を引き起こすかを如実に示す出来事であったともいえよう」と述べるのでした。

第一部「心霊スポット考」の第一章「心霊スポットとは何か」の二「心霊スポットの性格」では、心霊スポットが「幽霊との遭遇可能性」を備えた「名所」であるならば、心霊スポットには流行り廃りがあることを前提とせねばならないとして、著者は「つまり、変化の動態の中にあるものとして捉えねばならない。それは、私たちが暮らす町のどこかが、ある日、誰かから何かのきっかけで『心霊スポット』として語られるようになることを意味している。もしくは、私たちが暮らす町のどこかに、その場所を『心霊スポット』として認識する人々が訪れるようになることをも意味している」と述べています。

そして、またなんらかの契機によって、その場所が心霊スポットとしての評判を集め得なくなり、脱心霊スポット化していくことも想定し得ようとして、著者は「なお、繰り返すが、心霊スポットは誰にとっても心霊スポットであるわけではなく、特定の関心のもとで分節される場所である。その空間を心霊スポットとして眼差し、語り、訪問する者がいなくなったとき、同地は心霊スポットではなくなっていくことになる。そこで浮上する問題は、特定の空間を心霊スポット化したり、または脱心霊スポット化していく『仕組み』の問題である」と述べます。

三「心霊写真と心霊スポット」では、心霊スポットを訪れた者が「場所に固有の体験」への期待を込めて行なうことの1つに心霊写真の撮影があります。心霊写真が撮れるかもしれないという期待や撮ろうとする振る舞いは、空間を心霊スポット化し続ける仕組みと密接に結びついているとして、著者は「言い換えれば、心霊写真を撮影し得ることは当該地が心霊スポットであることの条件でもあるかのようである。飯倉義之もまた、心霊写真のよく撮れる場所の発見が、1980年代以降の心霊スポット探訪の萌芽であるとみている」と述べています。

心霊という語それ自体は精神、魂を意味する言葉として古くから存在していました。小学館の『日本国語大辞典』によれば、室町期の清原宣賢の『清原国賢書写本荘子抄』に「心霊」の語が見えるほか、明治33年(1900)から明治34年(1901)にかけて『國民新聞』に連載された徳富蘆花の小説『思出の記』にも「心霊」の語が使用されています。日本近代文学研究者で横浜国立大学教授の一柳廣孝によれば、近代以降、霊的なものを科学的な立場から検討しようとする立場において、幽霊に代わる言葉として選び取られていった言葉が心霊でした。

そうすると、幽霊と容易に言い換え可能な今日の「心霊○○」という言い方は、言葉の通俗化の所産であったともいえます。心霊写真は近代に登場します。もっともこれは念写写真を称するものでした。幽霊が写り込んだ写真であるところの心霊写真は、当初は幽霊写真、亡霊写真など多様に呼称されていましたが、大正9年(1920)の大和田徳義の『心霊写真の研究』が書名として積極的に使用した初めであり、これ以降、定着していったといいます。

海外の心霊写真史に目をむけてみると、アメリカの写真家ウィリアム・H・マムラーが二重焼きの写真を幽霊の写真と称して評判になったのが1861年、イギリスのF・A・ハドソンがマムラーと同様の心霊写真を撮影し、話題になるのが1872年でした。これ以後、心霊写真専門の写真師が欧米で活躍していきます。海外の心霊写真ブームは霊魂の実在をめぐる関心や身近な死者の慰霊のために、降霊術などと組み合わせながら撮影されていきました。心霊写真は19世紀には哀悼のイメージで作られ、愛する家族を亡くした遺族のグリーフケアの文化装置となっていましたが、近代日本の心霊写真は、因縁話を伴う不思議な写真として流通していったようです。

1970年代にはつのだじろうの『うしろの百太郎』などを通して、心霊写真、地縛霊、浮遊霊といった言葉も発信されていきました。地縛霊などの語はそれ以前から使用例のあるものでしたが、戦後の心霊写真史においては地縛霊や浮遊霊という言葉は特に重要な役割を果たしたと評価できます。著者は、「つまり、撮影者や被写体の人物に因縁のある霊が写るのではなく、たまたま旅行で訪れた人物のカメラにまったく関係のない幽霊が写り込むためには、土地に縛られていたり、周囲をさまよっている霊を表現する言葉が必要であった。霊に起因する心身の不調等のトラブルを意味する霊障という考え方が、フォークタームといってよいほど人口に膾炙したことも特筆すべきことである」と述べます。

心霊写真に詳しいルポライターの小池壮彦は、中岡俊哉が昭和49年(1974)の『恐怖の心霊写真集』では霊障の存在を否定していたにもかかわらず、昭和54年(1979)の『実証・恐怖の心霊写真集』になると、写真を複写したカメラマンや中岡本人の体調不良が語られるようになることを指摘し、このような変化を、心霊写真ブームのマンネリ化の打破を狙ったものとみています。著者は、「心霊写真を撮影することは撮影者や被写体に影響を及ぼすので、供養をせねばならないという新たな発想は、私たちが、祟られるほどの関係を死者ともたないのに、たまたま撮影した写真に幽霊が写り込んでしまったがために、死者の障を恐れねばならばならなくなったことを意味する。このような「障り」の意識は、人びとの新たな幽霊観を形成していったものと考えることができる。私たちは、通り魔に刺傷されるように理由もなく呪われ得るという意識をもつようになったわけである。そう考えると、現代の幽霊イメージは前近代に比べて凶悪で非理性的なものといえるかもしれない」と述べます。

このようなオカルトブームは「宗教の個人化」や社会不安、また若者論によって分析される傾向にありました。既存の宗教とは必ずしも接点をもたない「宗教的なるもの」が、若者たちにカジュアルに楽しまれているという評価です。こうした分析はマスメディアのみならず、同時代の研究者によっても発信されていましたが、今日の立場からはその当否も検討を要すると言わざるを得ないでしょう。著者は、「若者の流行から性急に同時代の若者のメンタリティを論じようとする言説は若者を他者化する一種のエイジズム(年齢差別)とも受け取れるし、また、宗教教団とゆるやかな接点をしか持たない『宗教的なるもの』は常に民俗信仰のかたちで人びとの暮らしの中にあったのではないか」と述べています。

宗教学者で國學院大學神道文化学部助教の大道晴香はオカルルトブームの前史としての秘境ブームに注目しています。大道によれば、秘境ブームとは「1950年代末より雑誌や書籍、映画を中心に展開された、実在する特定の場所を「未知なる」「他者の」空間と位置付け、当地を「探検」することで「我々」との差異を浮き彫りにし、楽しむような大衆的な消費動向」であるといいます。著者は、「オカルトブームの最中にあって隆盛する占いの文化は若年化の傾向が耳目を集めたとはいえ、人びとの間に変化しつつも継続していた文化であったように思われる」と述べています。

民俗信仰との関連でいえば、戦後の人工妊娠中絶の合法化以降の新文化と見なし得る水子供養は各地寺院の対応もあったとはいえ、婦人雑誌とワイドショーによって民間に拡大しましたし、子供たちの間には『マイバースディ』などの雑誌を媒介に、たしかに占い・おまじないの文化が拡大しました。これは現在の児童生徒の間にも定着しているといいます。1970年代にはツチノコなどのUMA(未確認生物)が世間の耳目を集め、スプーン曲げなどの超能力ブーム、霊能者のタレント化、他方でイタコ表象の変容など、日本の宗教史を理解するうえで無視できない現象が相次ぎました。著者は、「マスメディアとの相互関係のもとで神秘的な諸事象への世間の関心が高まったことは事実である。そして、そこで形成された宗教的況は今日までなんらかのかたちで続いている。そのように私たちにとって自明化した各種の不思議なものたちの中に、心霊写真があり、また今日私たちが心霊スポットと呼ぶ空間分節があったということができるのである」と述べています。

心霊写真の変容を理解するうえでおさえるべきもう1つの世相は、レジャーブームとカメラの家庭化といえると指摘する著者は、「オカルトブームの時代は、昭和33年(1958)のレジャーの流行語化、1960年代の旅行の大衆化を経て、人びとがレジャーとして旅行を実施する機会が増大していった時代だった。1960年代に進められた新幹線の敷設、モータリゼーションの進展、1970年の個人旅行客増大を狙った国鉄のキャンペーン『ディスカバージャパン』に後押しされて、人びとの旅行熱が高まっていった。また、家庭へのカメラの普及もこの時期に実現していく」と述べています。

戦後の心霊写真は、多くの人が旅に出て、そこで写真を撮るという行為が自明化し、撮影した写真が印画紙やデータのかたちで大量に存在するという新たな状況の中で出現してきたものであるともいえます。社会学者で早稲田大学文学学術院教授の長谷正人は、一柳廣孝編『心霊写真は語る』所収の「ヴァナキュラー・モダニズムとしての心霊写真」において、「大衆的な猥雑さに満ちたメディア文化」としての心霊写真を「ヴァナキュラー・モダニズム」と称しまし。ヴァナキュラーとは「俗な」とでも訳すべき言葉であり、近年の民俗学でも、なんらかの事象が生活と接点をもつあり方を捉えようとする際に注目されている概念です。

心霊写真こそは、科学技術の産物が生活に浸透していく過程でそれを俗的に受容することで成立したものといえるだろうという著者は、「つまり、心霊写真の流行という現象もまた、世相の移り変わりの中で、新たな技術と時代のムード、そして前代からの拘束を受けつつ立ち現れたものであった。そうすると、心霊スポットを考えるということもまた、相応に歴史性のある文化現象の今日のかたちを考えることを意味しているともいえるだろう。幽霊にも実は『歴史』があるのである。彼ら/彼女らは、過去からの幽霊文化の脈絡を引き継ぎながらも、常にいまだかつてないかたちで、私たちのまえに現れているともいえるだろう」と述べます。

心霊写真と観光地の結びつきについても検討されています。日本の観光地の中には、人の死と関連づくものがあります。つまり、観光地は誰かの死を想起させる場所である場合があるのです。著者は、「どういうわけか、日本人は風光明媚な観光地で自殺に及びやすい。自殺の名所が観光名所でもあるというケースが少なくないのである」と指摘します。民俗学者で東京大学名誉教授の岩本通弥は、編著『覚悟と生き方』(民俗学の冒険4)所収の「『死に場所』と覚悟」において、日本人が景勝地で自殺する理由の第一として、わたしたちが「『死に場所』に霊魂が留まるといった幻想を強く抱くこと」を上げています。また、第二の理由として、岩本は景勝地での自殺者が地元の人間ではなく遠方からの旅行者であることに注目します。日本人の死の美学とは「潔い死」にあり、未練がましい姿をさらさずに静かに死ぬことであるといいます。自殺予定地への旅路はそのような気持ちを整理する道行きであるというのです。

「『死に場所』に霊魂が留まる」という幻想のあり方は、「心霊スポット」を題材にとるとよく理解することができるとして、著者は「私たちは、各種の幽霊がどのような場所に出ると考えているだろうか。死者の遺体・遺骨のある場所、すなわち『墓』であろうか。または、その死者が命を落とした現場であろうか。あるいは、死者と縁のある人や物の所在するところだろうか。答えは、いずれも妥当であるということにはなる。死者をめぐる記憶が幽霊を想い描かせるのだとするならば、その死者を想起せしめる空間やシチュエーションの一切が、幽霊の出現する場所であるということになる」と述べています。

ある人の死に場所はその死者を生者に想起させます。また、その死者について想起される内容は、その死に方と密接に結びついているということもできます。著者は、「美しい景色の土地が選択されるのは、そのような場所と関連づいた死者の想起の累積が、自身の死ぬ場所とその後の自身のあり方と不可分なものとして想像させているからでもあろう。その結果、各地の観光地は『死』との関係を色濃く刻印されていく。青木ヶ原樹海、東尋坊、華厳の滝などは、自然豊かな、または美しい景観の観光地・行楽地でありかつ自殺の名所であり、したがって心霊写真と結びついたスポットであるわけである」と述べます。

観光の文脈で私たちはカメラを手にします。したがって、心霊写真が撮影されます。そして、カメラを手に取りやすい場所のいくつかは、そこで撮影された不思議な何かを死者と関連付けて解釈しやすいように構成されてもいるのであるとして、著者は「怪異と地図上の一地点を関連付ける1970年代以降の言説が、訪問への促しをはらんでいたこと、その土地の不気味ないわれだけでなく、同地を訪問した先行者の体験談からも構成されていることから、心霊スポットは名所化の力学にさらされた空間であると考えることができる。いわば、心霊スポットは、レジャーの時代に形成された、非公式の名所の1つなのである」と述べるのでした。

第二章「真相としての仮構」の一「『惨殺』のモチーフ」では、発狂した人物、精神的に追い詰められた人物が、斧(「Sの家」、「新井さん家」、神奈川の「ジェイソン村」)や銃(「一家銃殺の家」、新潟の「ホワイトハウス」)、日本刀(「皆殺しの家」)を用いて人びとを襲う情景は、津山事件(猟銃と日本刀)の影響もさることながら、『シャイニング』(スタンリー・キューブリック、1980)や『13日の金曜日』(ショーン・S・カニンガム、1980)で狂気に駆られた人物が斧を手に襲ってくるイメージとも重なると指摘します。著者は、「ジェイソン村はもちろん、貞子の井戸(茨城県・笠間城跡)や伽椰子の家(神奈川県)など、心霊スポットには映画をはじめとする映像メディア視聴の体験が関わっているであろう事例は複数見出すことができる」と述べています。

第三章「モノと感覚」の二「モノと物語と霊感」では、わたしたちの身の回りのモノは、物質性をもって空間を占有するのみならず、多くの場合、それらは情報でもあることが指摘されます。わたしたちは様々なモノから情報を取得し、空間や場所の意味を理解しているとして、著者は「教卓があり、黒板があれば、そこが学校の教室であるらしいという見通しを得る。また、路傍に花束が置かれていれば、そこが事件や事故の現場であるらしいことを理解する。事件・事故の現場に献花スペースが構築されることを、私たちは日々のニュースでよく知っている。事故現場に花束をおくことは、弔いのしぐさであるが、その一方、路傍の一角を占有するその花束は、そこで事故があったことを無数の第三者に想起させる。どのような事件・事故があったのかは知らないとしても、路傍に置かれた花束は、そこで亡くなった人がいることを私たちに知らしめる。事故や不幸の現場に献花することが、日本においていつ頃から行なわれているのかは現状明らかではないが、少なくとも、現代社会の私たちにとって、ガードレールや街灯の下に置かれた花束が何を意味しているのかは明らかである」と述べます。

著者によれば、心霊スポットの訪問者の「意味付けようとする眼差し」に霊感は動員されるといいます。訪問者らの常識に照らして違和感を覚える「モノ」は、想像の根拠とされる。想像されるのは、訪問者らの触れてきた各種の物語と事実とがすり合わされることで構築される、架空の過去です。そして、「何も起きてはいない」訪問に、「ふつうでは見えないものを見ることのできる」解釈者として特権的な立場から構成を与えるのが、霊感をもつという人びとなわけです。著者は、「『モノ』から死や霊を想起する行為は、したがって、クリエイティブなプロセスといっても過言ではない。しかし、そのクリエイティビティの独創性には限界があることは言うまでもない。霊感をもつ人々の想像力も、その人のもつ常識や既成の物語の知識に拘束されている」と述べるのでした。

「終章――誰がための心霊スポット」の一「心霊スポットを訪れるということ」では、なにゆえに人びとは心霊スポットを訪れるのか、という問題が示されます。心霊スポットを訪れることは、名所を訪れることです。それは、恐ろしい過去の物語と恐ろしい現在の体験談によって意味付けられた、幽霊との遭遇を人びとに期待させる名所です。したがって、心霊スポットを訪れることはなんらかの物語をめぐって行なわれる観光行為であるということもできるといいます。

怪談研究家の広坂朋信が心霊スポット探訪と、歴史探訪、怪談文学散歩を対比していることを紹介し、著者は「考えてみれば、近年耳目を集めているアニメ聖地巡礼も、物語の舞台をめぐろうとする観光行為であり、史跡を巡る行為もまた史実と虚構のない交ぜになった物語の痕跡に触れようとする行為である。また、悲惨な事件・事故などの大量の死を伴う過去の物語、悲しみの記憶や人類の負の遺産をたどる旅をダークツーリズムと称する」と述べます。観光学者で金沢大学国際基幹教育院教授の井出明はダークツーリズムの根幹は「悼み」と「地域の悲しみの承継」とし、これを「悼む旅」と評しています。またそこに「教育的価値」を見出す立場もあります。

第二次世界大戦の痕跡と、戦国期の古戦場、そして最近の事件や事故の現場は区別し得るのか否か。著者は、「それは出来事の社会性、現在への影響の程度、体験者や関係者が存命か否か、つまりその『過去』を『歴史』として共有する範囲や、現在からの遠さの問題と関わるかもしれない」と述べます。しかし、例えば、長篠古戦場で行なわれる慰霊祭には、そこで歴史的敗北を喫した武田家家臣末裔者らが例年参列している一方、そのような「想起の立場性」とはまったく無縁の、一般の観衆が参加しています。

これについて、著者は「戦国時代の武士の死は、現代の私たちにとってどの程度悲劇で、それはどの程度切実で切迫したものなのだろうか。そこで想われる『悲しさ』は誰のものであるのだろうか。あるいは、そこが『悲しみの記憶』を伝える場所である一方、そのような悲しさへの想像力をまったく欠いた人びとが集う面があることにも注意が必要であるかもしれない。他方、『死』や『喪失』の痕跡を巡る体験への願望は、美しいモチベーションだけでは説明できないことを心霊スポットは教えてくれる。誤解を恐れずに言えば、死の悲劇に触れようとする人間の行動には、その動機が誠実なものであろうとなかろうと、その死や喪失を冒瀆するような類のものも含まれるであろう」と述べています。

そこに訪れる人びとの動機が多様であるとすれば、ダークツーリズムは「悼み」という言葉だけでは説明できません。人々は誰かの「死」や誰かの「喪失」に触れにきたのであると指摘し、著者は「ダークツーリズムという語に分析的意味があるとすれば、それは死や不幸を資源化し、学びなり物見遊山なりの消費対象にすることのできる人間の姿を記述し得る点にあるだろう。そこには人が人の死にどう向き合うのか、または向き合い得ないのかという問題が関わってくる。誰かの『死』や誰かの『喪失』を巡る旅に美しいモチベーションを想定せねばならないのは、それを社会教育や観光業の文脈で公的に位置付け、そのような価値を社会的に共有しようとする力が作用するためである。いうなれば、死の社会化を前提としてもいよう。そのように考えたとき、心霊スポットを訪れることには、いわゆる観光行為の中には回収しきれない部分がある」と述べます。

文化人類学者で立教大学観光学部大学院観光学研究科交流文化学科准教授の門田岳久は、商業化され、バスなどを利用しつつ手軽に経験される現代風の巡礼(巡礼ツーリズム)が、現代人の「それなりの宗教的経験」への志向に支えられていることを著書『巡礼ツーリズムの民族誌』で指摘します。バスツアーで聖地を巡る旅は、巡礼の苦行性を回避するものですが、しかしそれを通して何らかの宗教的価値に触れ、「精神的充足」を得ることへの期待があるといいます。門田の議論を念頭に置いて、著者は「心霊スポット訪問行為は一部の例外を除いて商業化はしていないが、『それなりの危険』や『それなりの恐怖』を楽しもうとするものであるといえる。心霊スポットに、現実的な死に直面するために訪問する者はいないだろう。かといって、まったく安全で恐れるに足らないとあっては、そこは心霊スポットではない。むしろ、自身に危害を加えるかもしれない霊との、多くの場合は実現することのない遭遇可能性が、心霊スポットの娯楽性を支えている」と述べます。

二「迷惑行為としての心霊スポット探訪」では、心霊スポットは怪しからぬものであり、しばしば公序良俗と抵触することを指摘します。著者は、「考えてみれば、民俗学の研究してきた民衆の俗なる文化は、価値観の変化に伴い、公序良俗と抵触することを理由に、規制や統制の対象とされることがしばしばあった。民俗学は、文化の俗的な側面、民衆的な力を評価する傾向にあるが、それでもいま眼前で侵犯されようとする『心』や『治安』をどのように考えるかは、実は学問の根本的な課題とも接続していくようである。心霊スポットは社会に各種の問題を引き起こすような場所である。少なくとも、空間を心霊スポット化する実践は、人の死を消費対象にする娯楽である。俗なる生活を送る私たちの間で、その望ましい生活を相互に侵犯し合うものとしてある。この問題の解決は、ひとりひとりの心霊スポット愛好者が、時代の規範や道徳、死者への敬意、不確かな情報へのリテラシーを備えることでしか、実現できないのかもしれない」と述べるのでした。

「おわりに」では、本書が、民俗学の伝説研究を現代社会の現象にまで拡張する試みであることを訴えています。歴史的・社会的な出来事として心霊スポットを捉え、現代社会に流通するフォークロアとしてそれを相対化することを試みてきたとして、著者は「それは、拙著『偉人崇拝の民俗学』に引き続き、記憶の可塑性や想起の様態へのアプローチともなったし、偉人に注目したために拙著では扱い得なかった非業の死者の表象や語られ方を取り上げることができた。同時に、心霊スポットについて考えるということは、事例それ自体は好事家的で恐ろしげ気なものであるかもしれないが、誰の身にも関わるような戦後の世相を考えるということであると思っている」と述べています。本書は、心霊スポットといういかがわしいものを民俗学の題材としてうまく研究対象としています。令和の新しき民俗学の誕生を感じました。著者の前作である『偉人崇拝の民俗学』も読んでみたいと思いました。