- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2304 芸術・芸能・映画 『ハリウッド映画の終焉』 宇野維正著(集英社新書)

2024.03.07

もうすぐ、米国アカデミー賞の発表ですね!

『ハリウッド映画の終焉』宇野維正著(集英社新書)を読みました。著者は、映画・音楽ジャーナリスト。1970年、東京生まれ。「キネマ旬報」「装苑」「リアルサウンド」「MOVIE WALKER PRESS」などで連載中。著書に『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書)、『くるりのこと』(くるりとの共著、新潮社)、『小沢健二の帰還』(岩波書店)などがあります。

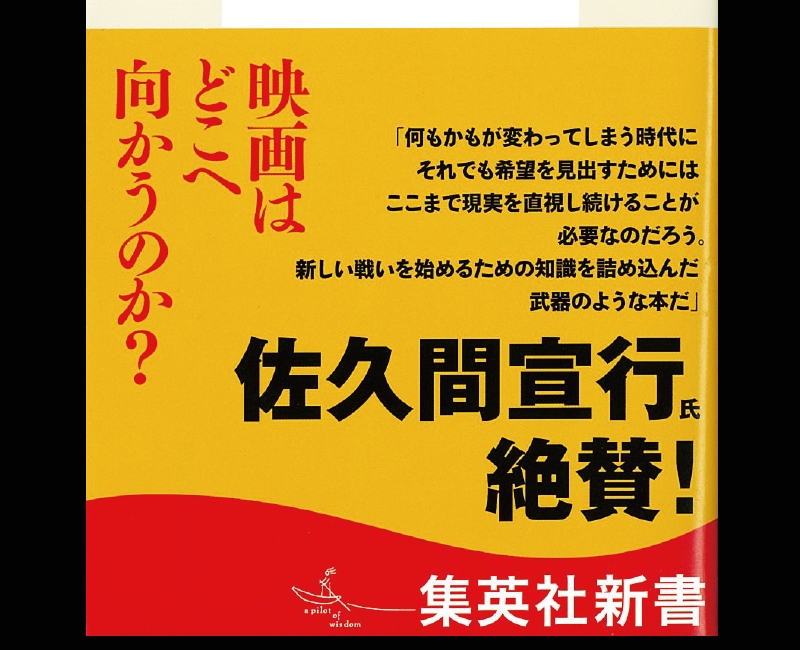

本書の帯

本書の帯には、「映画はどこに向かうのか?」「何もかも変わってしまう時代に、それでも希望を見出すためには、ここまで現実を直視することが必要なのだろう。新しい戦いを始めるための知識を詰め込んだ武器のような本だ」と書かれ、さらには「佐久間宣行氏絶賛!」とあります。

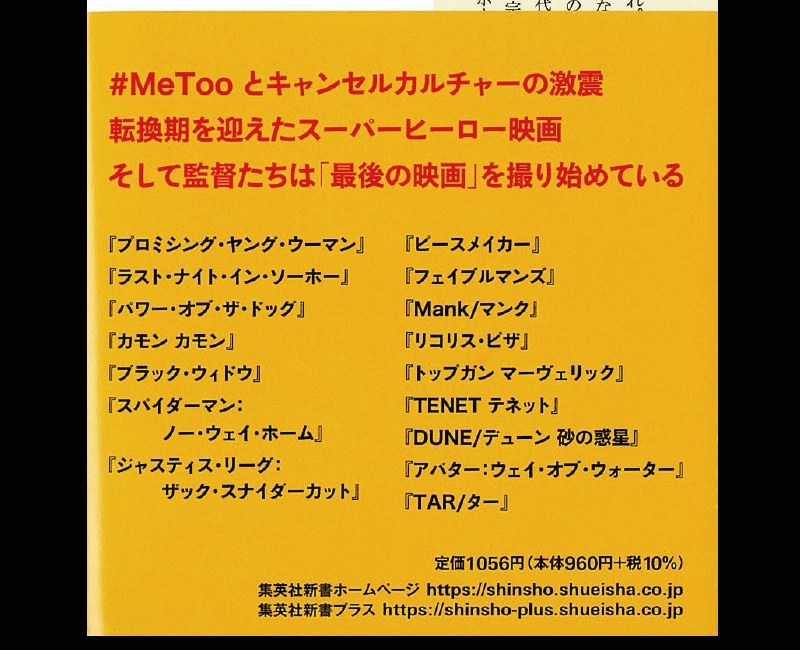

本書の帯の裏

帯の裏には「#Me TOO とキャンセルカルチャ―の激震転換期を超えたスーパーヒーロー映画」「そして監督たちは『最後の映画』を撮り始めている」として、『プロミシング・ヤング・ウーマン』『ピースメイカー』『ラスト・ナイト・イン・ソーホー』『フェイブルマンズ』『パワー・オブ・ザ・ドッグ』『Mank/マンク』『カモン カモン』『リコリス・ピザ』『ブラック・ウィドウ』『トップガン マーヴェリック』『スパイダーマン/ノー・ウェイ・ホーム』『DUNE/デューン 砂の惑星』『ジェスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』『TAR/ター』といった映画のタイトルが並んでいます。

アマゾンの内容には「ハリウッド映画が危機に瀕している」として、「配信プラットフォームの普及、新型コロナウイルスの余波、北米文化の世界的な影響力の低下などが重なって、製作本数も観客動員数も減少が止まらない。メジャースタジオは、人気シリーズ作品への依存度をますます高めていて、オリジナル脚本や監督主導の作品は足場を失いつつある。ハリウッド映画は、このまま歴史的役割を終えることになるのか?ポップカルチャーの最前線を追い続けている著者が、2020年代に入ってから公開された16本の作品を通して、今、映画界で何が起こっているかを詳らかにしていく」と書かれています。また、「佐久間宣行 氏 絶賛!」として、「何もかもが変わってしまう時代に、それでも希望を見出すためには、ここまで現実を直視し続けることが必要なのだろう。新しい戦いを始めるための知識を詰め込んだ、武器のような本だ」とあります。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第1章 #MeTooと

キャンセルカルチャーの余波

Ⅰ『プロミシング・ヤング・ウーマン』

ーー復讐の天使が教えてくれること

Ⅱ『ラストナイト・イン・ソーホー』

ーー男性監督が向き合う困難

Ⅲ『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

ーー作品の豊かさと批評の貧しさ

Ⅳ『カモン カモン』

ーー次世代に託された対話の可能性

第2章 スーパーヒーロー映画が

もたらした荒廃

Ⅰ『ブラック・ウィドウ』

ーーマーベル映画の「過去」の清算

Ⅱ『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

ーー寡占化の果てにあるもの

Ⅲ『ジャスティス・リーグ:

ザック・スナイダーカット』

ーー扇動されたファンダム

Ⅳ『ピースメイカー』

ーー疎外された白人中年男性に寄り添うこと

第3章「最後の映画」を撮る監督たち

Ⅰ『フェイブルマンズ』

ーー映画という「危険物」取扱者としての自画像

Ⅱ『Mank/マンク』

ーーデヴィッド・フィンチャーの

ハリウッドへの決別宣言

Ⅲ『リコリス・ピザ』

ーーノスタルジーに隠された最後の抵抗

Ⅳ『トップガン マーヴェリック』

ーー最後の映画スターによる最後のスター映画

第4章 映画の向こう側へ

Ⅰ『TENET テネット』

ーークリストファー・ノーランが

仕掛けた映画の救済劇

Ⅱ『DUNE/デューン 砂の惑星』

ーー砂漠からの映画のリスタート

Ⅲ『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

ーー2010年代なんて存在しなかった?

Ⅳ『TAR/ター』

ーー観客を挑発し続けること

「おわりに」

「はじめに」の冒頭を、著者は「カルチャーとしての映画、アートとしての映画はこれからも細々と続いていくだろう。しかし、産業としての映画、とりわけ20世紀中盤から長らく『大衆娯楽の王様』であり続けてきたハリウッド映画は、確実に終焉へと向かいつつある」と書きだしています。映画の産業構造そのものの激変期にあって、必然的に映画の成り立ちや作品の内容も大きく変わりました。

トーマス・エジソンが個人のための映像視聴装置であるキネトスコープを発明してから130年。配信へのシフトによって、映画は大勢で「観る」ものから個人で「見る」ものへとある意味で先祖返りしつつあると指摘し、著者は「その過程で、監督をはじめとする映画の送り手たちは、自らのアイデンティティを問われ、巨大企業のコマとなるか独立性を維持するかの選択を突きつけられ、一体いつまでこれまでのように映画を作ることができるかについて逡巡し、映画というアートフォームの革新の必要に迫られている」と述べています。

第1章「#MeTooとキャンセルカルチャーの余波」のⅠ「『プロミシング・ヤング・ウーマン』ーー復讐の天使が教えてくれること」では、その作品を一度観てしまったら、もうそれまでと同じような映画の見方ができなくなる。映画にはそういう「○○○以前」や「○○○以降」という言葉で語るのが相応しい作品が存在すると指摘します。著者は、「例えば、スティーヴン・スピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』(1997年)の前半の戦場における主観ショットを繋いだ撮影やリアルな銃弾の音を体験してしまったら、これまでの戦争映画の戦闘シーンが長閑なものに見えてしまうように」と述べます。

そして著者は、一条真也の映画館「プロミシング・ヤング・ウーマン」で紹介した、1985年ロンドン生まれ、公開当時34歳のエメラルド・フュネルにとって長編映画監督デビュー作となった2020年の作品を取り上げます。著者がこの映画を観て最初に思ったのは、「ハリウッド映画はこれから『プロミシング・ヤング・ウーマン』以降の時代に突入することになるんだな」ということだったそうです。もっとも、それは演出面ではなく、作品のテーマ、及びその扱い方についての話だといいます。

1-Ⅱ「『ラスト・ナイト・イン・ソーホー』ーー男性監督が向き合う困難」では、エンターテインメント性と芸術性のバランスで評価するなら、一条真也の映画館「ラストナイト・イン・ソーホー」で紹介した作品によって映画作家としてのライトは同世代の監督ではもはや比べる者がいないほどの高みへと到達していると指摘します。著者は、「テイストのまったく異なる、しかしいずれも監督としてやりたかったことを圧倒的な精度で実現させた『ベイビー・ドライバー』と本作によって、もはやライトはハリウッドのメジャースタジオに都合よく振り回され、使い捨てにされるようなハリウッドの外にいるクリエイターではなく、むしろメジャースタジオが三顧の礼で列をなす側にいる名匠の1人となった」と述べます。

『ラスト・ナイト・イン・ソーホー』の中盤以降に現れる加害者を象徴する「顔のない男たち」というモチーフは、 一条真也の映画館「MEN 同じ顔の男たち」で紹介した、ライトと同じく英国出身、70年代生まれのアレックス・ガーランド監督の2022年の作品でも、より直接的なイメージと意味を持って登場します。女性への加害者であることを恥じて、あるいは恥じていることを主人公に見せつけるように、主人公の目の前で飛び降り自殺をした夫。『MEN 同じ顔の男たち』では、そんなショッキングな体験をしたばかりの主人公が休養に訪れた小さな村のコテージで悪夢的な体験をすることになる。

『MEN 同じ顔の男たち』の終盤では、『ラスト・ナイト・イン・ソーホー』の「顔のない男たち」と同じように、邦題のサブタイトルにもあるように「同じ顔の男たち」が主人公を襲います。著者は、「男は男であるがゆえに生まれた時から宿命的に加害者である。そうしたメッセージが持つ自罰性は、見方によっては居直り的な態度とも紙一重である。もちろん、そのような穿った解釈をされてしまうのは、それが『男性監督の作品』である限りにおいてだが」と述べます。ちなみに、仮タイトルの“Dark Valentine”から『ラスト・ナイト・イン・ソーホー』にタイトルが決定した背景には、ライトと親交の深いタランティーノからのアドバイスがあったそうです。

1-Ⅲ「『パワー・オブ・ザ・ドッグ』ーー作品の豊かさと批評の貧しさ」では、映画史的に重要な西部劇の監督と撮影監督はほとんど全員が男性だったことが指摘されます。 一条真也の映画館「パワー・オブ・ザ・ドッグ」で紹介した2021年の映画の画期性は、監督のジェーン・カンピオンを含め約1世紀の時を超えた3人の女性の視点、付け加えるなら3人の外国人の視点という、二重の意味で「外」から西部劇を再定義しているところにあるといいます。同作品は、1920年代のアメリカ・モンタナ州を舞台に、周囲の人々に畏怖されている大牧場主のフィル(ベネディクト・カンバーバッチ)主が、ある女性をめぐって弟に激しい憎しみを抱く物語です。

1993年に『ピアノ・レッスン』で女性として初めてカンヌ映画祭のパルム・ドールを受賞した監督となって以来、カンピオンは意識的かつ継続的に自作の制作現場に女性のスタッフを数多く起用してきました。また、彼女は長年にわたって、母国ニュージーランドやオーストラリアの若い映画人の育成に情熱を注いでいる(ネットフリックスから資金提供を受ける際にも、ニュージーランドの映画教育機関へのサポートの約束を取り付けている)として、著者は「確かに本作が高く評価され、多くの観客から支持された背景には、♯MeTooムーブメント以降の追い風もあっただろう。しかし、実際にはそれよりもはるかに長い射程の中で実現に漕ぎ着けた作品であることは、強調しておく必要がある」と述べます。

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』に「有害な男らしさ」が強調されているという批判が多かったことについて、著者は「ページビューを稼いで名を上げるのが目的の『社会派』ライターならともかく、映画を専門とする書き手の責務は、ポリティカル・コレクトネスの扇動者になるのではなく、それを『流行語』として並行輸入する際の解説屋になるのでもなく、もちろんそこで反動的な振る舞いや言説を振りまくのでもなく、作品に込められた作者の真意と、作品が持つ社会的意義を、監督のそれまでのキャリアの縦軸と、同時代の作品の横軸の中から浮き上がらせることなのではないだろうか。『有害な男らしさ』という言葉で何かを言った気になることこそが、映画にとって有害だ」と述べています。この著者の意見には、まったく同感ですね。

第3章「『最後の映画』を撮る監督たち」のⅠ「『フェイブルマンズ』ーー映画という「危険物」取扱者としての自画像」では、「すべての道は『ROMA/ローマ』に通ず?」として、直近10年(2010年代前半から2020年代前半)に作られた映画で、その後の作品に最も影響を与えた作品を1つだけ挙げるとしたら、著者は迷いなくアルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』(2018年)の名前を挙げるといいます。第86回アカデミー賞で監督賞を含む7部門を受賞するという大成功を収めた前作『ゼロ・グラビティ』(2013年)が、キャリアにおける1つの区切りとなったのだろうとして、著者は「キュアロンは『天国の口、終りの楽園。』(2001年)以来久々に母国メキシコで、全編スペイン語の作品『ROMA/ローマ』を撮った」と述べています。

『ROMA/ローマ』はキュアロンにとって自伝的映画でしたが、このジャンルには他にも、一条真也の映画館「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」で紹介した2019年の作品があります。これは本人を投影した登場人物こそ出てこないものの、自身の少年時代である1960年代後半のロサンゼルスを舞台にしたクエンティン・タランティーノの経験が反映されています。人気が落ちてきたドラマ俳優、リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)は、映画俳優への転身に苦心している。彼に雇われた付き人兼スタントマンで親友のクリフ・ブース(ブラッド・ピット)は、そんなリックをサポートしてきた。ある時、映画監督のロマン・ポランスキーとその妻で女優のシャロン・テート(マーゴット・ロビー)がリックの家の隣に引っ越してくるのでした。

また、主人公の少年の年齢こそ自身よりもちょっと年上の設定ですが、ロサンゼルスのさらに地域を絞って地元サンフェルナンド・バレーを舞台にしたポール・トーマス・アンダーソンの『リコリス・ピザ』(2021年)にも監督の人生が反映されています。さらには、1980年代のニューヨーク・クイーンズ地区を舞台に、地元の公立中学校で出会った黒人の同級生との交流とその後の残酷な顚末を綴ったジェームズ・グレイの『アルマゲドン・タイム』(2022年)なども同じです。著者は、「必ずしもそれらの企画がすべて『ROMA/ローマ』の直接的な影響下にあるわけではないが、『ROMA/ローマ』の賞レースでの成功や観客の好リアクションが企画の実現に向けての好材料となったのは間違いない」と述べます。

自伝的映画というのは監督にとって「最後の映画」と言えますが、その決定版が一条真也の映画館「フェイブルマンズ」 で紹介したスティーヴン・スピルバーグの2022年の作品です。2020年8月にスピルバーグの実父アーノルド・スピルバーグが103歳で亡くなったことだから、この映画は実現に向けて動き出したといいます。その3年前には、実母リアも97歳で亡くなっています。著者は、「これまでは断片的にしか伝えられてこなかった、スピルバーグの両親の離婚の原因とその過程が事細かに描かれている『フェイブルマンズ』。離婚から数十年を経て、晩年にはよき友人同士となっていたアーノルドとリアは、ことあるごとに息子に『自分たちのことはいつ映画にするんだ?』と語っていたとのことだが、作品を観れば、両親のどちらかが生きている限りこの作品の実現が困難であったことがわかる。アーノルドとリアに捧げられたこの作品は、2人を深く傷つけかねない作品でもあるからだ」と述べます。

「映画の持つ『スーパーパワー』に恐れ慄く少年」として、著者は「親からの独立」を映画にする上で、スピルバーグは両親の死を待たなければならなかったことを指摘します。なぜなら、それは最愛の母親の、父親とは別の男性への恋愛感情を告発する作品だったからです。劇中で主人公がクローゼットの中でのフィルムの映写を通して、母親にその真実を突きつけることになるシーンは衝撃的でした。彼は自分が「撮ってしまった」ものに困惑し、一度は編集を放棄しますが、皮肉なことに父親に急き立てられてフィルムを完成します。そして、そのフィルムは結果的に家族がバラバラになるきっかけとなってしまいます。

複数の評伝によると、両親が離婚した後、スピルバーグはまだ母親を愛しているのに復縁を迫らないことに腹を立てて、父親と長いこと疎遠になっていたといいます。つまり、『フェイブルマンズ』の中で真実を認めたくなくて撮影済のフィルムの編集を放棄していた少年と同じ状態が、プロの映画監督になってからもずっと続いていたわけです。著者は、「『父親の不在』をモチーフにしたスピルバーグの数々の傑作がそのような背景から生まれていたことを、我々観客は『フェイブルマンズ』で初めて知ることになる」と述べるのでした。

3-Ⅳ「『トップガン マーヴェリック』ーー最後の映画スターによる最後のスター映画」では、「『監督以上』の存在としてのトム・クルーズ」として、トム・クルーズという不世出のハリウッド・スターの功績を振り返る時、欠かせない視点は、彼が現代の映画界における「アクター兼プロデューサー」のパイオニア的存在であることだと指摘しています。著者は、「トム・クルーズ以前にもクリント・イーストウッドやロバート・レッドフォードを筆頭に、自身のプロダクションを立ち上げて映画製作に深く関与してきたハリウッド・スターは存在しているが、その多くは監督業に進出する上で『自分の撮りたい映画』を作るための足がかりとしてのプロダクション設立だった」と説明しています。

1993年に自身のエージェントであったポーラ・ワグナとークルーズ/ワグナー・プロダクションズを設立して以来、クルーズはあくまでもアクターとプロデューサーという立場に徹して、『ミッション:インポッシブル』(1996年)から『ミッション:インポッシブル3』(2006年)までのほぼすべての主演作品のプロデューサーを兼任し、出演作以外の作品ではプロデューサーとして、『アザーズ』(2001年)のアレハンドロ・アメナーバル、『ニュースの天才』(2003年)のビリー・レイ、『エリザベスタウン』(2005年)のキャメロン・クロウ、『Ask the Dust』(2006年)のロバート・タウンといった交流の深い監督の作品をサポートしてきました。クルーズ/ワグナー・プロダクションは2008年の『ワルキューレ』(2008年)の製作を最後に解散しますが、その後もクルーズは多くの主演作でプロデューサーを兼任し続け、作品の手綱を握り続けています。

一条真也の映画館「トップガン マーヴェリック」で紹介した映画は当初、2019年夏に公開が予定されていました。しかし、プロデューサーの1人であるクルーズが実機での撮影にこだわったことで撮影が長引いて2020年夏の公開に一旦延期。その後、パンデミックに入ったことでさらに公開が何度も延期されることになったわけですが、その間、ネットフリックスとアップルTVプラスはパラマウント・ピクチャーズに巨額の配信権を提示したといいます。今となってみれば『トップガン マーヴェリック』をストリーミングサービスで公開するなんてと誰もが思うでしょうが、実際にパラマウント・ピクチャーズは同時期に製作した『シカゴ7裁判』(ネットフリックス)、『ラブ&モンスターズ』(ネットフリックス)、『星の王子 ニューヨークへ行く2』(アマゾンプライムビデオ)、『ウィズアウト・リモース』(アマゾンプライムビデオ)、『トゥモロー・ウォー』(アマゾンプライムビデオ)を各ストリーミングサービスに売り渡したのです。

もしクルーズがプロデューサーとしての権限でストリーミングサービスへの売却を断固として拒否していなければ、2022年の『トップガン マーヴェリック』現象はなかったかもしれません。2020年にはすでに完成していた『トップガン マーヴェリック』は、世界的に平常の映画興行が戻ることが見込まれていた2022年5月まで公開が伸ばされ、結果的にアメリカでは国内歴代興収5位(公開当時)の7億1873万ドル(約970億円)、全世界では歴代興収11位(公開当時)の14億9349万ドル(約2000億円)という空前の大ヒットを記録しました。しかしながら著者は、「『トップガン マーヴェリック』が現在のような絶賛一色に値するような普遍的な傑作かと問われると、少々口籠もってしまうのも事実だ。今さらリアリズム的な観点を持ち出して本作の設定やストーリーにツッコミを入れるような無粋なことをするつもりはないが、1つの自律的な作品として評価するには、映画としてあまりにもいびつで、あまりにも自己言及的なのだ」と述べています。

冒頭のシーンでも中盤のシーンでも、パイロットスーツに身を包んで任務に向かう途中、マーヴェリックは同僚から「なんて顔をしてるんだ」と声をかけられます。腐れ縁の元恋人ペニーからは「そんな目で見ないで」と言われる始末ですが、著者は「どんなあり得ない設定もミッションもトム・クルーズの『顔』で乗り切り、初老手前の男女のロマンスもトム・クルーズの『目力』で乗り切る『トップガン マーヴェリック』は、正しくは、『最後の映画スター』による「最後のスター映画」として評価するべき作品だろう。『トップガン』と同じ1986年に公開された『ハスラー2』は、当時61歳のポール・ニューマンがクルーズにハリウッドのトップスターのバトンを渡した作品だった。しかし、2023年に同じ61歳になるクルーズにはバトンを渡す相手がいない。それは本作に出演しているルースター役のマイルズ・テラーやハングマン役のグレン・パウエルが役者として頼りないからではない。我々が生きているのが、そういう時代だからだ」と述べます。

第4章「映画の向こう側へ」のⅠ「『TENET テネット』ーークリストファー・ノーランが仕掛けた映画の救済劇」では、「映画館に戻って来ることができてよかった」として、次のエピソードが披露されます。新型コロナウイルスの影響で多くの作品で撮影がストップしていた2020年8月。『トップガン マーヴェリック』を完成させた後、ロンドンで一条真也の映画館「ミッション:インポッシブル/デッドレコニングPART ONE」で紹介した2023年公開の最新作の準備作業に入っていたトム・クルーズは、監督のクリストファー・マッカリーと連れ立って、一条真也の映画館「TENET テネット」で紹介した2020年のSF映画の先行上映に観客として参加したというエピソードです。そのとき、クルーズは「映画館に戻ってくることができてよかった」と語った動画を、「ビッグムービー、ビッグスクリーン、僕が愛しているもの」というメッセージとともにソーシャルメディアにアップしました。

2020年の8月時点で、北米やヨーロッパの各都市では映画館の営業が再開され始めていましたが、観客の多くは感染リスクを考えてまだ映画館に戻ってきていませんでした。そこでクルーズは身をもって映画館が安全な場所であることをアピールしたのです。『TENET テネット』はクリストファー・ノーラン監督による極限のタイムサスペンス超大作です。「TENET」というキーワードを与えられた主人公が、人類の常識である時間のルールから脱出し、第3次世界大戦を止めるべく奮闘する物語です。

映画イベントで最新作『オッペンハイマー』(2023年)の予告編を上演した後、ノーランは「私たちは皆、世界をより良い場所にするためのプロセスに携わっています。なぜなら、劇場で体験する映画は、二次元や三次元の美しい映像、音響、音楽、そして言語を組み合わせた史上最高の芸術形態だからです。劇場で体験する映画は、小説のようにほかの人間の主観を追体験することもできますが、それと同時に劇場でほかの観客が感じていることを共感的な体験として感じることができます」と語りました。

4-Ⅱ「『DUNE/デューン 砂の惑星』ーー砂漠からの映画のリスタート」では、一条真也の映画館「DUNE/デューン 砂の惑星」で紹介したドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のSF超大作が取り上げられます。ヴィルヌーヴ監督は、「『DUNE/デューン 砂の惑星』は私がこれまで作った映画の中で圧倒的に最高の映画だ。私たちは3年以上の歳月をかけて、ビッグスクリーンでユニークな体験ができるようにこの作品を作り上げた。その映像と音響は、映画館で見るために綿密に設計されたものだ」と語っています。

また、ヴィルヌーヴ監督は「映画やシリーズ作品を創造するのはアーティストの仕事だ。ウォール街の連中が何を言おうと、映画の未来はビッグスクリーンの中にあると私は強く信じている。有史以来、人間は共同して物語を語る体験を強く必要としてきた。ビッグスクリーンで上映される映画は単なるビジネスではなく、人と人を結びつけ、人間性を称え、互いの共感を高めるアートだ。それは、私たちが直接人と対面し合ってシェアすることができる、最も芸術的な集団体験の1つだ」とも語っています。この発言は、非常に示唆に富んでいますね。

4-Ⅲ「『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』ーー2010年代なんて存在しなかった?」では、一条真也の映画館「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」で紹介したジェームズ・キャメロン監督のSF超大作が取り上げられます。著者は、「忘れてはならないのは、キャメロンの長編フィクション映画としての前作『タイタニック』は、『アバター』公開前の時点で世界歴代興収2位の『ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還』(2003年)をダブルスコア近く引き離して、圧倒的な成績で歴代1位に君臨し続けていた作品であったことだ。『タイタニック』と『アバター』のインターバルは12年、『アバター』と『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』のインターバルは13年」と述べています。

主に技術的な理由によって公開までに製作期間が伸びて、製作費がどんどん嵩んでいくのもキャメロンにとってはいつものことでした。客観的に振り返るなら、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』も21世紀に入ってからのキャメロン作品の平常運転の範囲内で世に送り出された作品であったのです。公開前はその神通力に対して懐疑的な声も少なくありませんでしたが、蓋を開けてみれば『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』は『タイタニック』を超えて世界歴代興収3位となる約23億ドル(約3220億円)の大ヒットを記録しました。著者は、「関係者の危惧をよそに、キャメロンだけは最初から最後まで作品の力を信じて、またしても文句なしの結果を叩き出してみせたわけだ」と述べています。

同じSF超大作でも『DUNE/デューン 砂の惑星』のアスペクト比1・43:1のフルIMAX映像が130年前の映画の原風景を呼び起こすとしたら、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』のハイフレームレート3Ⅾ映像は数十年先の未来の作品が、何かの間違いで現在の世界に紛れ込んできたような驚きをもたらしてくれるといいます。しかし、著者は「自分が『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』を観ていて最も驚いたのは、映像の未来性とは対照的なその演出方法の古臭さだ」と言います。自身ではほとんど脚本を手がけないスピルバーグとは対照的に、ハリウッドを代表するヒットメイカーになるきっかけとなった『ターミネーター』(1984年)以降すべての作品で、キャメロンは自身で脚本を手がけていると指摘し、著者は「キャメロンの脚本の特徴は、物語の舞台となる世界の構築には科学的知見などをふんだんに盛り込むなど創意工夫を凝らす一方で、その世界の中で展開されるストーリー自体は極めてシンプルなことだ」と述べるのでした。

4-Ⅳ「『TAR/ター』ーー観客を挑発し続けること」では、現役の100人の映画監督が「歴史上最も偉大な映画100作品」についてエッセイを寄せるという2022年の米「バラエティ」誌の企画が紹介されます。そこでキューブリックの『2001年宇宙の旅』(1968年)を担当したフィールドは、同作について、そして遺作『アイズ・ワイド・シャット』でその最期の時間を共有することが叶ったキューブリックについて、「1968年に公開されたスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』は、20世紀を代表する芸術の1つとされているが、公開直後は大失敗になると思われていた。ニューヨークでおこなわれたプレミア上映では約250人もの観客が途中退場し、批評家の多くはこの映画を解釈するのに苦労した。しかし、キューブリックはこの映画が一部の観客によって劇場で繰り返し観られていることを知って、配給したMGMの上層部を強い意志を持って説得して上映を継続させることに成功した」と述べています。

一条真也の映画館「TAR/ター」で紹介した2022年の映画を監督したトッド・フィールドもまた、そのほとばしる才気を持て余しながら、映画産業の中でアマチュアであり続けてきました。フィールドはスタンリー・キューブリックから強い影響を受けてきたことを公言しており、ある意味でキューブリックの後継者の1人とも言えます。「TAR/ター」では、リディア・ター(ケイト・ブランシェット)が、ドイツの著名なオーケストラで初の女性首席指揮者に任命されます。リディアは人並みはずれた才能とプロデュース力で実績を積み上げ、自身の存在をブランド化してきました。しかし、極度の重圧や過剰な自尊心、そして仕掛けられた陰謀によって、彼女が心に抱える闇は深くなっていくのでした。権威主義的というだけでなく実際に絶大な権力を持っていて、女性のパートナーがいながら職務上の権力勾配を利用して若い女性に次から次へと手を出し、威圧的かつ攻撃的で、共感性が極端に欠けているリディアは、ブランシェットが演じているから物語上は女性であるというだけで、実は典型的な「有害な男性性」をカリカチュアしたキャラクターなのだ。確かに、そんな役はブランシェットにしか演じられない」と述べています。

また、「人はキャンセルできても芸術はキャンセルできない」として、著者は「方や弁が立つ社会的強者の女性、方や自分の本当の気持ちを誰にも伝えることができない社会的弱者の男性と、主人公の社会階層や属性は180度異なるが、いや、180度異なるからこそ、ハリウッド映画の近作で『TAR/ター』に最も作品の構造が近いのはトッド・フィリップスの『ジョーカー』だ」と述べます。一条真也の映画館「ジョーカー」で紹介した2019年のホアキン・フェニックス主演映画も作品においてインタビューのシーンが重要な役割を果たしています。あるシーンを境に現実と幻想の境目がわからなくなるのですが、そのシーン以降、それまでに起こった出来事も信頼できなくなります。そしてラストシーンに解釈の余地が大いに残されているのです。著者は、「付け加えるなら、『ジョーカー』で初めて単独で映画音楽を手がけたことで一躍注目を浴びたヒドゥル・グドナドッティルが次作として選んだのが『TAR/ター』だった。彼女の本業はチェリストだ」と述べます。

『TAR/ター』の北米公開時に行われた「ザ・ニューヨーカー」誌のインタビューで、ブランシェットは、主人公の「TAR」という名前がしっくりこないので、せめて最後に「R」を足して「TARR」にしてほしいとフィールドに頼んだというエピソードを語りました。しかし、フィールドは意図をはぐらかして、「TAR」はアナグラムだから変えられないと仄めかしただけでした。ブランシェットが「TAR」を逆さ読みして、それは「RAT」(鼠)ということなのかと訊くと、フィールドは「そうだと思うよ」と嘯いたといいます。ブランシェットはしばらくしてから、それが「ART」(芸術)のアナグラムであることに気づきました。著者は、「彼女があのラストシーンでオーケストラの指揮を最後までやり遂げたのは、指揮者を演じた自分の役者としての正当性を証明しただけではなかった。そこでブランシェットはリディアの正当性、そして芸術の正当性をも証明してみせたのだ」と述べます。そして、『TAR/ター』から自分が受け取ったメッセージは、「人はキャンセルできても芸術はキャンセルできない」ということであり、「もやは芸術の未来は、欧米文化圏の外、そして映画やクラシック音楽のように20世紀まで人々から崇められてきたアートフォームの外にしかないのかもしれない」と、著者は述べるのでした。

「おわりに」の冒頭を、著者はこう書き出しています。

「1960年代から白人のハリウッドスターでは最も熱心に公民権運動に身を投じていたマーロン・ブランドは、『ゴッドファーザー』(1972年)で主演男優賞に選ばれた1973年のアカデミー賞授賞式でオスカー像の受け取りを拒否し、映画業界におけるネイティブ・アメリカン、及び黒人やアジア人の不当な扱いへの抗議としてネイティブ・アメリカンの女性活動家サーチン・リトルフェザーを壇上に送り込んだ。近年になってようやくアカデミー賞が本腰を入れて取り組むようになった問題を、このように50年以上前から社会的なリスクやキャリアのリスクを冒してまで強く主張してきたブランドも、同じく50年以上前の『ラスト・タンゴ・イン・パリ』の撮影現場での醜聞が2010年代後半にソーシャルメディアで拡散されて以降、その名前が挙がる度に『レイピスト』のレッテルが貼られるようになった」

「ラスト・タンゴ・イン・パリ」を監督したベルナルド・ベルトルッチが2013年に応じたインタビュー動画が2016年に公開され、その中でレイプシーンの撮影はマリア・シュナイダーに告知せず、了承を得ないで行われていたことを明らかにしました。ベルトルッチは自身とブランドがシュナイダーに詳細を言わないままレイプシーンを撮影する計画を共謀したと告白、「罪悪感はあるが後悔はない」と述べました。批判的な反響が巻き起こり、ベルトルッチは声明を発表。脚本に強姦場面が含まれていることはシュナイダーも事前に知っていて、知らせなかったのはバターを使うという点だけだったと説明し、実際の性行為はなかったと反論。しかし、一度レッテルが貼られたら、死後であっても糾弾され続けるのです。

マーロン・ブランドに起こったことは、程度の差こそあれ映画史にその名を刻んできた白人男性であったら誰に起こっても不思議ではありません。アルフレッド・ヒッチコックは、当事者の双方が亡くなった後も、ハラスメントを受けたことを自伝で告発したティッピ・ヘドレンの孫であるダコタ・ジョンソンから糾弾され続けています。著者は、「10代女性との婚姻関係を繰り返してきたチャールズ・チャップリンや、会社経営や制作現場において白人男性ばかり重用し、複数の作品において人種差別的な描写を指摘されてきたウォルト・ディズニーも、このまま『レスト・イン・ピース』というわけにいかないかもしれない。」と述べます。ヒッチコック、チャップリン、ディズニーといったハリウッドの神々はみな糾弾の対象でもあるのです。

2017年から2021年にかけてのドナルド・トランプ政権を生むことにもなった反エリート主義は、政治の世界だけでなく、アートやカルチャーやエンターテインメントの世界においても、社会のいたるところに蔓延しているとして、著者は「20世紀に栄華を謳歌してきた映画というアートフォームもまた1つの権威であり、安くないチケットを購入して座席に数時間座ってスクリーンで映画を観ることに特権性を見出すような態度も、ストリーミングサービスとショート動画の時代においてはこれからさらに増えていくだろう」と述べるのでした。ちなみに、フィールドは『TAR/ター』北米公開時のインタビューで映画の上映環境そのものが損なわれている現状への諦念を表明した上で、「自分はもう二度と映画を作ることはないだろう」とまで語っています。本書はハリウッドの現状がよくわかる情報が満載で、参考になりました。また、わたしがブログで取り上げた映画ばかりが紹介されており、非常に興味深く読むことができました。