- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2024.03.08

『正義はどこへ行くのか』河野真太郎著(集英社新書)を読みました。「映画・アニメで読み解く『ヒーロー』」というサブタイトルがついています。著者は1974年、山口県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。専修大学国際コミュニケーション学部教授。専門はイギリス文学・文化およびカルチュラル・スタディーズ。著書に『はたらく物語 マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)、『新しい声を聞くぼくたち』(講談社)、『増補 戦う姫、働く少女』(ちくま文庫)、翻訳にウェンディ・ブラウン著『新自由主義の廃墟で』(人文書院)など多数。

本書の帯

本書のカバー表紙には老何男女のヒーロー&ヒロインを描いた北村まゆみ氏のイラストが使われ、帯には「『多様性』の時代のヒーローとは」と大書されています。カバー前そでには、「世界を救う、『正義』の象徴たるヒーローは、圧倒的な“マジョリティ”として表象されてきた。しかし21世紀を迎え、ジェンダー、加齢、障害、新自由主義といった様々な観点への理解・変化から、留保なしでその存在は認められなくなった。では、ヒーローたちはどのように『多様性』と向き合うのか? そして、『ポスト真実の時代』とどう対峙していくのか? 本書は、ヒーローの誕生から発展までの歴史的視座を参照し、アメリカと日本のポップカルチャーに登場、活躍する《新しいヒーロー像》を縦横無尽に論じる。ヒーローを考えることは社会を考えることだ!」と書かれています。

本書の帯

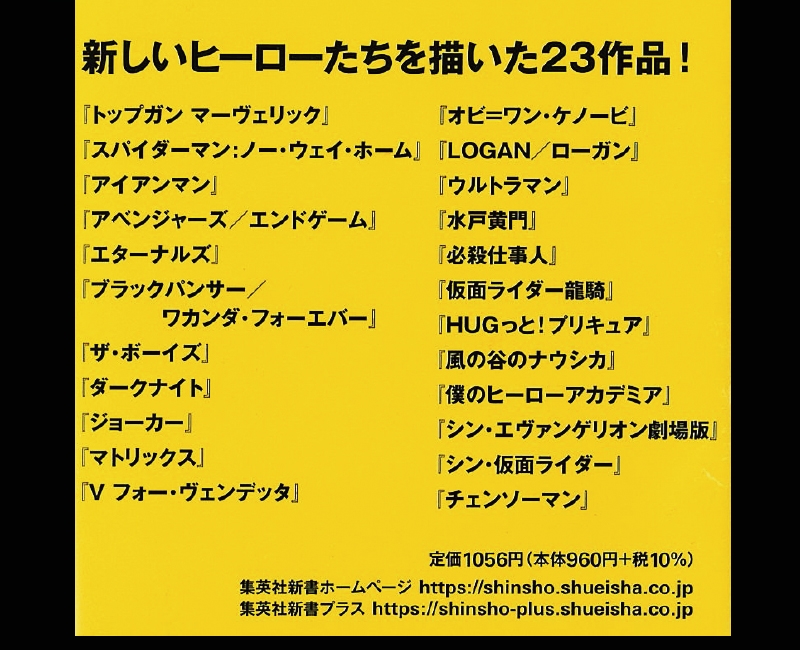

帯の裏には「新しいヒーローたちを描いた23作品!」として、『トップガン マーヴェリック』『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』『アイアンマン』『アベンジャーズ/エンドゲーム』『エターナルズ』『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』『ザ・ボーイズ』『ダークナイト』『ジョーカー』『マトリックス』『V フォー・ヴェンデッタ』『オビ=ワン・ケノービ』『LOGAN/ローガン』『ウルトラマン』『水戸黄門』『必殺仕事人』『仮面ライダー龍騎』『HUGっと!プリキュア』『風の谷のナウシカ』『僕のヒーローアカデミア』『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『シン・仮面ライダー』『チェンソーマン』といった作品名が並んでいます。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 多様性の時代の正義

第一章 法の外のヒーローたち

第二章 二つのアメリカと現代のテーレマコス

第三章 トランプ時代の「お隣のヒーロー」

第四章 多様性の時代に「悪」はどこにいるのか?

第五章 「オレはまだまだやれる!」

ーー中年ヒーローの分かれ道

第六章 障害、加齢とスーパーヒーロー

第七章 日本のヒーローの昔と今

第八章 正義のパロディとニヒリズムとの戦い

第九章 デスゲームと「市場」という正義、

そしてケアの倫理へ

第十章 ポストフェミニズムと新たな「ヒーロー」

終章 私たちの現在地

おわりに「正義はどこへ行くのか?」

序章「多様性の時代の正義」の「バイセクシュアルのスーパーマン?」の冒頭を、著者は「スーパーヒーローたちは、相変わらず元気である。MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の世界は拡大の一途だし、日本ではウルトラマンや仮面ライダーといった往年のヒーローたちが、装いを新たにスクリーンで躍動している。ヒーローをモチーフにした漫画やアニメ作品も変わらず豊富だ」と書きだしています。しかし、それらのヒーローたちが、「多様性」が叫ばれる現在、奇妙な屈折なしでは存在を許されなくなっていることも確かだといいます。

正義と悪の区別に悩むヒーロー、民衆に批判されるヒーロー、年老いていくヒーロー、そしてなんといっても、男らしさ全開では全然説得力を持ちえなくなったヒーロー。実際、とりわけアメリカのヒーローものでは、「白人・男性・異性愛者・健常者・ミドルクラス」というマジョリティ属性のヒーローは保留抜きでは描けなくなっていると指摘し、著者は「例えば、ヒーローと言えばみながまずは思いつくであろうスーパーマン。そのスーパーマンがバイセクシュアルであるという設定が物議をかもしたのは記憶に新しい」と述べています。それは、2021年に出版された『スーパーマン:カル=エルの息子』においてでした。

「『多様性』への反動としての『ザ・ボーイズ』シリーズ」では、、ヒーローは分断されていると指摘されます。その分断は、現代のアメリカ社会(そして世界の多くの社会)の分断を表現しているようだとして、著者は「それはつまり、リベラル化し多様化するヒーローたちと、それへの反動としてのマッチョ性やナショナリズム、ポストトゥルースへの居直りという、2つのベクトルへの分断だ。これは、2016年の、ドナルド・トランプが大統領となった選挙戦(就任は2017年)でいかんなく表現された。史上初の女性のアメリカ大統領になる可能性があり、(いろいろと問題はあるものの)フェミニストであるヒラリー・クリントンに対して、排外主義、ミソジニー(女性嫌悪)、反知性主義で人気を得たトランプ。そのようなリベラル化とそれへの反動という分断を、近年のヒーローものとそれを取り巻く議論はそのまま表現しているようだ」と述べています。

最近では、「ヒーローもの」というジャンルそのものをパロディ化し、従来のヒーローものが拠って立つ前提を、皮肉な形でひっくり返すような作品が目立ってきています。その最も典型的な例は、メディア企業に奉仕する腐敗したヒーローたちと、そのようなヒーローの被害者の会である「ザ・ボーイズ」の戦いを描いたテレビドラマ「ザ・ボーイズ」だといいます。このドラマの核となる用語は、日本語であれば「ポリコレ」であるし、アメリカであれば最近では「ポリコレ」の語源であるポリティカル・コレクトネス(political correctness)に取って代わったウォーク(woke:「目が覚めた」の意味から、社会問題や差別に対して意識が高いという意味だが、現在一部ではそれが侮蔑語として使われている)であるとして、著者は「確認しておかなければならないのは、『ポリコレに配慮した作品』に対する反感を抱く人の多くは、『政治的な意図』はなく、純粋に作品の出来のことを言っているのだと主張しがちだということである」と述べるのでした。

第一章「法の外のヒーローたち」の「ポピュリズムの現在地」では、バットマンとジョーカーの闘いを描いたクリストファー・ノーラン監督の『ダークナイト』(2008年)には、フレッド・ジンネマン監督の『真昼の決闘』(1952年)やジョン・フォード監督の『リバティ・バランスを射った男』(1962年)といった西部劇の名作で描かれた「孤立した正義」の図式が見られると指摘します。著者は、「あえて断言するならば、『ダークナイト』はすでに時代遅れとなっている。『真昼の決闘』以来の英雄物語とともに。『バットマン』シリーズの新作『THE BATMANザーーザ・バットマン―』(2022年)に、それほどに見るべきものがなかったのはそのためだろう。この作品に『ダークナイト』的なものを超える現代性は、残念ながら感じられない。実際、こういった問題を、アメリカのスーパーヒーローものの一部はちゃんと意識している。必然的に浮上する作品は、『ジョーカー』(2019年)であり、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』(2019年)、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2022年)ということになるだろう」と述べています。

第二章「二つのアメリカと現代のテーレマコス」の「MCUはなぜ『アイアンマン』から始まったのか」では、アメリカのヒーローものは、紀元前8世紀末までにさかのぼるホメロス以来の英雄物語の「型」の変奏(技)であり、そこには伝統的な型という制約があるのだが、同時に新たな時代が「技」として刻印されてもいると指摘します。また、第三章「トランプ時代の『お隣のヒーロー』」の「『ダークナイト』三部作と左派ポピュリズム=神的暴力」では、思想家のスラヴォイ・ジジェクがヴァルター・ベンヤミンの「暴力批判論」を援用して議論を進めたことを紹介し、著者は「ベンヤミンは『神話的暴力』と『神的暴力』を区別している。簡単にまとめれば、『神話的暴力』とは制度やシステムを維持するための暴力であり、『神的暴力』とは制度そのものを変更するような暴力のことだ」と述べています。

第五章「『オレはまだまだやれる!』――中年ヒーローの分かれ道」の「還暦をぶっとばせ――『トップガン マーヴェリック』」では、ヒーローの年齢の問題が取り上げられます。「中年や老年はヒーローにはなれないのか。差別ではないのか」と問いかけた後、著者は「いや、こと加齢については、(特に男性の場合)加齢にしたがって権力を帯びていく人たちも多いのだから、それは一概に差別とは言えないのかもしれない。女性が若さを失ったら『退場』させられるのに対して、男性は年齢とともに活躍の場を得られるようにもなるのではないか? 実際、そのような現実を反映するかのように、ハリウッド映画における男女の出演比率を調べたある研究によれば、20代までは女性の方が出演比率は圧倒的に高いが、30代で拮抗し、40代以降は男性の方が比率が高くなる。女性たちは『退場』させられているのだ」と述べています。

第六章「障害、加齢とスーパーヒーロー」の「完全なる身体の終わり」では、アメリカのスーパーヒーローたちは本来、障害や加齢の対極にいたことが指摘されます。それに関連しては、「障害」という日本語に対応する英語がdisabilityであることが重要だといいます。つまり障害(disability)とは能力(ability)の対義語(dis‐ability)なのです。「障害」という日本語からはこの対義語関係が抜け落ちてしまいます。英語で捉え返してみれば、加齢も障害もability(能力)の問題という同じ平面の上で同時に捉えられるだろうとして、著者は「そして言うまでもなくスーパーヒーローたちは、ability(能力)の権化である。彼ら/彼女らは当然に超人的な能力を持っているし、多くは年老いることもない。だが、目をこらして見れば、加齢や障害の問題は昨今のヒーローものにも忍びこんでいることが分かるだろう」と述べています。

第七章「日本のヒーローの昔と今」の「リトル・ピープルの時代」では、日本の二大ヒーローの特撮ドラマシリーズとして『ウルトラマン』と『仮面ライダー』が取り上げられます。『ウルトラマン』が放映されたのは1966~67年。経済白書が「もはや戦後ではない」と述べ、高度経済成長が始まって早10年。「ウルトラ」シリーズは、その後現在まで連綿と続いています。最近では樋口真嗣監督の映画『シン・ウルトラマン』(2022年)が公開されて話題となりました。一方で初代『仮面ライダー』の初回が放映されたのは1971年です。こちらもシリーズとして現在まで続いています。2023年には、一条真也の映画館「シン・仮面ライダー」で紹介した庵野秀明監督の映画が公開されました。

「ウルトラマン」と「仮面ライダー」の2つのシリーズについては、批評家の宇野常寛氏が著書『リトル・ピープルの時代』で強力な図式を提供しています。宇野氏は、作家の村上春樹氏に依拠しつつ、1968年に象徴される政治の時代まで有効だった権力論の時代を「ビッグ・ブラザーの時代」、それ以降を「リトル・ピープルの時代」と名づけました。前者はジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984年』からとられたもので、強大で中央集権的な国家権力があり、それに抑圧される力なき民がいる、という権力のヴィジョンです。それに対する「リトル・ピープルの時代」とは、そのように集中した権力と、それにともなう「大きな物語」が失効して、権力がリトル・ピープル=小さな人びとに拡散した時代です。著者は、「つまり、今や権力は国家などに集中されてはおらず拡散されているので、そこに『巨悪』を見出して討つといった抵抗の方法は無効であり、誰もが権力(父)でありうる日常性に対応する方法を学んでいかなければならない」と述べます。

宇野氏は、「ウルトラマン」はビッグ・ブラザーの時代に属し、「仮面ライダー」はリトル・ピープルの時代に属する作品だと指摘します。「科学特捜隊=自衛隊」では、「ウルトラ」シリーズについては、とりあえずは初代に限定すると、科学特捜隊(『ウルトラセブン』ではウルトラ警備隊)および隊員の1人で、第1話でウルトラマンと一心同体となるハヤタ・シン隊員、M78星雲人であるウルトラマン、そして毎回登場して人類と敵対する怪獣や宇宙人という3つの勢力で構成されていることが指摘されます。著者は、「科学特捜隊を自衛隊、怪獣をソ連や中国といった冷戦体制における敵対国、そしてウルトラマンをアメリカ合衆国(軍)と見る読解は多く行われてきた」と述べます。

「『仮面ライダー』シリーズ、『水戸黄門』から『必殺仕事人』へ」では、宇野氏によれば、「仮面ライダー」シリーズは「リトル・ピープルの時代」のヒーローものです。宇野氏は、「『仮面ライダー』は超越者による状況介入ではなく、同格の存在同士の抗争として『ヒーロー』の戦いを再定義したのだ。言い換えれば、奇しくも、同年に結成された連合赤軍がそうであったように、『仮面ライダー』は『内ゲバ』としての――無数の『小さき者たち』の相互関係としての暴力(正義/悪)というイメージを提出したとも言えるだろう」と述べています。仮面ライダーに登場する「ショッカー」はナチスを彷彿とさせる「世界征服を企む悪の秘密結社」として描かれましたが、じつは連合赤軍のイメージに近く、「仮面ライダー」は内ゲバの物語だったのですね。

さらに、著者は『水戸黄門』や『必殺仕事人』といった時代劇ドラマの名作シリーズにも言及します。そこで、「水戸黄門」=「ウルトラマン」、「必殺」=「仮面ライダー」という共通性が存在すると指摘する著者は、「『水戸黄門』の底流に流れるのは、『お上』、政府や官僚組織への信である。もちろん、毎回の物語を駆動するのは各地方の役人の腐敗なのだが、それを正すのは超越的存在(水戸光圀)だ。正義は明確にその超越者の側にある。それに対して、『必殺』の世界では、そのような超越者の正義そのものがまず不調を来している。物語の肝は、悪が公的な裁きを受けないことだ。それゆえに、仕掛人/仕事人たちは、『法の外』に出ることによってこそ『自分たちの正義』をなせるのだ」と述べるのでした。

第八章「正義のパロディとニヒリズムとの戦い」の「『ウルトラマンの人』としての庵野秀明」では、一条真也の映画館「シン・ウルトラマン」で紹介した映画の企画・脚本を担当した庵野秀明について2つのことを確認する必要があるとして、(1)彼の志向は基本的には「仮面ライダー」的なものよりは「ウルトラマン」的なものに向かっているということ、そして(2)彼がそのキャリアを開始した時点(1980年代)では、「ウルトラマン」であれ「仮面ライダー」であれ、正義を主題とするヒーローものはすでにパロディ化の対象でしかありえなくなっていたことの2つを挙げています。そして、この2つを一挙に表現しているのが、庵野秀明のアマチュア時代の名作8ミリフィルム『帰ってきたウルトラマン』(1983年)です。

「残されたのはパロディのみ」では、庵野秀明の代表作である『新世紀エヴァンゲリオン』はその系譜も考慮しなければ説明できないだろうとして、著者は「陰謀論的なニヒリズムもまた、『エヴァンゲリオン』の主要成分だったのだから。具体的には、ネルフという軍隊組織そしてエヴァンゲリオンに乗った(合体した)少年少女たちと、『使徒』と呼ばれるシュールな謎の生命体たちとの戦いは、ゼーレという秘密結社的な組織の、そしてさらにはそれを利用した主人公碇シンジの父、碇ゲンドウの個人的野心のための、マッチポンプ的な戦いであることが明らかになっていく」と述べています。

『新世紀エヴァンゲリオン』の主人公の戦いはひたすら「無意味」に蝕まれます。同時に碇ゲンドウが目指すのは、人類が個性を失って一体化し、したがって「意味」を担う自我を失った、全にして無であるような状態へと還っていく「人類補完計画」ですが、それはどうやらひたすら個人的な(公共的ではない)動機に支えられたものであるとして、著者は「『ウルトラマン』的な系譜にあると思っていた官僚制度(ネルフ)が陰謀論的な権力に蝕まれ、その権力はニヒリスティックにすべての価値と意味を否定する勢力であったことが明らかになる。かくして、『新世紀エヴァンゲリオン』は『ウルトラマン』と『仮面ライダー』の両方の系譜が合流したものであることが分かる」と述べます。

「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』とニヒリズムの超克」では、一条真也の映画館「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で紹介した庵野秀明監督のアニメ映画が取り上げられます。まず著者は、日本のサブカルチャーは原爆を原体験としていることを指摘します。確かに多くのサブカルチャー作品はポストアポカリプス的な状況を設定しており、それは敗戦という「去勢」の状況でもあります。「ウルトラ」シリーズと「仮面ライダー」シリーズはそのような日本の「去勢」の状況に対応する2つの方法だったとも言えるだろうとして、著者は「有能な軍隊=官僚組織によって『一人前』の国として国際秩序に参入したいという欲望と、その不可能性に蝕まれた自意識。だがここまで見てきたように、そのような欲望は挫折し、そのような自意識は陰謀論的な感性へと拗れていった。それ自体、『ウルトラマン』から『エヴァンゲリオン』へと旅した庵野秀明のたどった道のりである。『シン・エヴァ』は、そのような道のりの果ての袋小路を乗り越えようとした」と述べています。

著者によれば、少なくとも庵野秀明が受け取ったウルトラ/仮面ライダーの系譜と正義/悪の不調、意味の喪失という事態は、『シン・エヴァ』によって解決を見たといいます。だが、それはほぼ庵野秀明の個人的選択・決断という側面があるようにも思うとして、著者は「あるいは、庵野秀明とともに歩んできたある世代(私のような世代)の決断なのかもしれない。実際、ポストアポカリプス的想像力という意味では、新海誠作品は、ここまで論じた「戦後日本の清算」といった問題系からは大きく逸脱している、もしくはそのような問題系は最初から存在せず、存在するのは東日本大震災後の、デフォルトとして縮小し続ける日本という前提であるように感じられる。『すずめの戸締り』(2022年)はまさにそのような感性の集大成だろう。宮崎から岩手までの一種のロードムービーであるこの映画は、日本列島を人口減少によって過疎化した廃墟として表象していく」と述べます。

ここで、著者は諌山創の漫画作品『進撃の巨人』(2009~21年)を取り上げます。この作品は一見、『はだしのゲン』を彷彿とさせる、つまり原爆を彷彿とさせるアポカリプスから出発し、「巨人」が外敵かと思えば自己であり、国造りの神話的な存在であること、しかもそこには歴史修正主義的な陰謀も絡むことなどから、ここまで論じた「ウルトラ」シリーズ、「仮面ライダー」シリーズ、そして『エヴァンゲリオン』と通底する要素を持ちつつ、確実に新時代の何かに触れている感覚があるといいます。著者は、「私はその何かとは日本のグローバリゼーションへの晒されを既定事実とみなすような歴史観・地政学観ではないかと思っている」と述べるのでした。

第九章「デスゲームと『市場』という正義、そしてケアの倫理へ」の「『仮面ライダー龍騎』における、デスゲームと市場という正義」では、『仮面ライダー』は正義ではなく自由の物語であったことが指摘されます。この「自由」というものが、「仮面ライダー」シリーズの系譜、つまり超越的な正義が失われた世界での陰謀論とポストトゥルースを基調とした権力闘争の系譜においては非常に重要な精神となっているとして、著者は「現代の自由の世界、つまり新自由主義の世界において『正義』はどう定義できるだろうか? 答えは、市場である。正義は市場にある。ただしこの論理は、単に『市場の競争を勝ち残ったものが正義だ』という以上に、私たちの道徳観や社会の見方を深く染め上げている。私たちは市場の比喩を通さずにものを考えることがかなり難しくなっており、『正義』の観念もそこに巻きこまれている、と言った方がいいかもしれない。『仮面ライダー』シリーズのうち、そのことをもっとも衝撃的な形で表現したのは、記念碑的シリーズとも言える『仮面ライダー龍騎』である」と述べています。

終章「私たちの現在地」の「『シン・仮面ライダー』と宗教二世問題」では、著者は以下のように述べています。

「『シン・仮面ライダー』は、どれくらい意識的かは分からないが、元総理大臣の安倍晋三銃撃殺害事件と、それによって明らかになった政権与党と旧統一教会との関係が社会を揺るがした日本の雰囲気を捉えたものになっていた。つまり、一言で言えば『宗教二世問題』が織りこまれていたのだ。物語はオリジナルの『仮面ライダー』と同じく、ショッカーに改造された本郷猛がショッカーと戦うことを本体とする。さまざまに加えられたアレンジのうち、『ヒロイン』の緑川ルリ子の設定と性格の変更は物語の上でも鍵となっている。彼女は、オリジナルのシリーズとは違って、『戦闘美少女』化している。彼女は知識、技術力、戦闘力を備えて、意識的にショッカーとの戦いに身を投じている」と述べています。

『シン・仮面ライダー』における緑川ルリ子のような女性像は、『新世紀エヴァンゲリオン』の女性たち、つまり葛城ミサトや赤木リツコといった戦う職業女性たちの系譜の上にあるといいます。著者は、「元々ショッカーは秘密結社なのだが、そのことには時代の方が不気味な形で追いついてきたと言える。つまり、1990年代に私たちはオウム真理教の事件を経験し、そのことは『新世紀エヴァンゲリオン』の陰謀論的な構図と響き合った。そして、旧統一教会が国家の中枢(自民党)に浸透していたことが明らかになった今、宗教と陰謀論と正義の問題は再び新たな局面を迎えており、『シン・仮面ライダー』のような図式はそういった現実を想起させずにはいられない」と述べます。

『シン・仮面ライダー』に対する著者の印象の1つは、「外側の現実世界にはほとんど何も起きていない」というものだったそうです。すべてはショッカーと、ショッカーから離脱しようとする本郷猛や緑川ルリ子との間の内ゲバでしかないというのです。政府のエージェントは登場するものの、竹野内豊と斎藤工という最近の庵野関連作品の常連俳優たちがサービスのように出てくるだけで、下手をすれば彼らが本当に政府の人間なのかを疑うことさえ可能であると、著者は述べています。

さらには、『シン・仮面ライダー』について、著者は「この作品はどこまでも、宗教二世たち(正確には二世なのかどうかも分からないが、とにかく生まれながらにして宗教に入信させられていた人たち)が信仰と宗教組織の軛から逃れようともがく物語なのである。普遍的な正義の物語ではありえない。結末は、志半ばにして倒れた緑川ルリ子と本郷猛の遺志を仮面ライダー2号の一文字隼人が受け継ぐという形になっているが、この結末は偽物の正義(宗教)を脱して、真の正義に彼が目覚めたものと言えるのだろうか。または、偽物の現実から脱して本当の現実に足を踏み出したものと説明できるのだろうか」と述べます。

「『チェンソーマン』と弱者男性の生きる道」では、著者は「正義なき世界を、フェイクに居直らず、かといって身勝手な「真実」に目覚めたり、新自由主義が与える「公平性」の幻想に心身を取りこまれたりすることなく、善良に(少なくとも自分にも他者にも害をなすことなく)生きていくにはどうするか。現代のヒーローものに求められるのは、そのようなある種「地味」な使命であるのかもしれない」として、そのような地味な使命を遂行しようとした作品が、藤本タツキの漫画『チェンソーマン』であると指摘します。

最近のポピュラー文化の作品では、主人公がすべてを剝奪されたような状況からスタートする展開がほぼ定番になっています。『鬼滅の刃』しかり、『呪術廻戦』しかり。『チェンソーマン』のデンジも、それを煎じ詰めたような存在だといいます。借金を抱え、臓器を売り、ろくなものを食べられない。彼は、男性という「マジョリティ」でありながら、そのこと以外のすべてを剝奪された「弱者男性」です。著者は、「正義はなく、個人の欲望しかない陰謀論的な世界で、いかに『正義』をなすか。『チェンソーマン』の主題はそのように煎じ詰めることができる。しかもそこには、現代的な貧困と弱者男性の問題が盛りこまれる」と述べるのでした。

「おわりに――正義はどこへ行くのか?」の冒頭を、著者は「本書ではアメリカと日本のヒーロー物語を、多様性の時代であるがゆえに危機に陥ったものとして論じてきた。その『危機』には2つの意味がある」と書きだしています。1つは、多様性の時代には、「異性愛者・健常者・ミドルクラスの白人男性」というマジョリティ的な人物だけをヒーローとして扱うことができなくなったことです。2つ目の危機とは、多様性の論理は相対化の論理を必ずともなっていることです。著者は、「多様性を肯定することは、あるものと別のものの価値の優劣をなくしていくことである。それを突き詰めると、そもそもの『価値観』が崩壊していく。『価値観の価値』が下落していくニヒリズム状況が生じるということである」と述べます。

アメリカにおけるヒーローの基本形は、「法と共同体の外側に出ることによってこそ共同体に法と秩序をもたらすことができる」というヒーローの型でした。このようなヒーローの型は、今述べたような分断の時代にはやはり危機に陥ったと言えるとして、著者は「法の外側にこそ正義があるという観念がトランプ主義と陰謀論的な世界観を生み出したのであってみれば。同様に、日本におけるヒーローの2類型、つまり『ウルトラマン』型のヒーローと『仮面ライダー』型のヒーローについて、『仮面ライダー』的なものが次第に支配的になってきたのには、そのようなアメリカにおける趨勢とも響き合っている」と述べるのでした。

本書は、良く言えばPOP、悪く言えば幼稚な帯のイラストのイメージとはまったく違って気骨のある評論集でした。特に、「多様性を肯定することは、あるものと別のものの価値の優劣をなくしていくことである。それを突き詰めると、そもそもの『価値観』が崩壊していく。『価値観の価値』が下落していくニヒリズム状況が生じるということである」という著者の発言は強く心に残りました。アウトローどもが闊歩する「ブレイキングダウン」や北九州市の「二十歳の祭典」などを見て、最近は多様性を肯定することの危険性を感じることが多かったですが、本書を読んでその不安が強くなりました。