- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2312 小説・詩歌 『夜明けのはざま』 町田そのこ著(ポプラ社)

2024.04.03

『夜明けのはざま』町田そのこ著(ポプラ社)を読みました。著者からサイン入りで献本されたのですが、それは保存用にと考えました。わが社の町田ファンにも配ろうと何冊かアマゾンで注文したのですが、人気で品薄のせいか、なかなか届きませんでした。早く読みたくて、能登半島の被災地に向かう飛行機にサイン本を持ち込みました。人気作家の直筆署名入り本を手に取って読むのは緊張しましたが、著者の息遣いが聞こえてくるようで、町田そのこさんを身近に感じました。一条真也の読書館『ぎょらん』で紹介した葬儀小説の大傑作(2021年の一条賞大賞受賞作)の続編ともいうべき内容で、非常に感動しました。世界広しといえども、葬儀やグリーフケアについての想いをここまで心ゆたかな物語に昇華できる作家は町田さんしかいません!

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「自分の情けなさに、歯噛みしたことのない人間なんて、いない。」「自分らしく生きることを取り戻す、『52ヘルツのクジラたち』の著者による渾身の感動作」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「せめて、自分自身には嘘をつかずに生きていきたい。」「地方都市の寂れた町にある、家族葬専門の葬儀社「芥子実庵」。仕事のやりがいと結婚の間で揺れ動く中、親友の自死の知らせを受けた葬祭ディレクター、元夫の恋人の葬儀を手伝うことになった花屋、世界で一番会いたくなかった男に再会した葬儀社の新人社員、夫との関係に悩む中、元恋人の訃報を受け取った主婦・・・・・・。」「死を見つめることで、自分らしく生きることへの葛藤と決意を力強く描きだす、本屋大賞受賞作家、新たな代表作!」と書かれています。

アマゾンより(本文に漫画は含まれません)

本書の「目次」は、以下の通りです。

一章 見送る背中

二章 私が愛したかった男

三章 芥子の実

四章 あなたのための椅子

五章 一握の砂

ブログ「町田そのこ氏に会いました」で紹介したように、わたしは2022年1月9日に著者にお会いしました。葬儀小説の金字塔ともいうべき『ぎょらん』を2021年一条賞(読書篇)の大賞に選ばせていただき、その授与式を小倉の 松柏園ホテルで行ったのです。そのとき、著者は新たに葬儀をテーマとした小説を執筆中であり、しかも主人公の名前が佐久間だと教えてくれました。その取材も兼ねて、わが社の施設を見学したいとも言って下さいました。それで、わたしをはじめ、社員一同、わが社のセレモニーホールへの著者の訪問を心待ちにしていたのですが、あのときの本が『夜明けのはざま』だったのですね。

日本初の大型葬祭会館とされ、わが社のフラッグシップ店である小倉紫雲閣に著者をお迎えすることを本当に楽しみにしていましたので、ちょっと残念はありましたが(笑)、無事に作品が完成して良かったです。『夜明けのはざま』には、芥子実庵という家族葬専門の斎場が登場します。古民家をリノベーションしており、一日一組限定。「故人との最後の時間を、温かな空間で、大事なひとたちと静かにお過ごしください」というコンセプトで運営されているのですが、以下のように描写されています。

四季折々の花を楽しむことができる豊かな庭と、どこか懐かしさを感じる一軒家。室内は和を基調としており、遺族控室には囲炉裏がある。大昔からひとびとがそうしてきたように、暖かな炎を囲んで故人を偲んでもらいたい、という思いからデザインされたのだという。それでいて、バスルームや寝室は高級ホテルのようにラグジュアリーな設えだ。別れのための時間が豊かになるよう、少しのストレスも感じないよう、さまざまなところまで気配りされている。(『夜明けのはざま』P.28)

この描写を読んで、わたしは「こくら三礼庵」を連想しました。わが社は紫雲閣というセレモニーホールを各地で展開していますが、大型の施設が多く、それとは別に三礼庵という民家を改装した小規模会館も展開しているのです。

こくら三礼庵はその第1号店で、豊かな緑に囲まれて、広い庭には四季折々の花が咲きます。芥子実庵のように囲炉裏こそありませんが、和を基調としており、バスルームや寝室は高級ホテルのそれを目指しました。じつに、芥子実庵のイメージに近いのです。『夜明けのはざま』を読んで、わたしは「ああ、町田さんは、小倉紫雲閣のような大型施設ではなく、こくら三礼庵のような家族的な空間を小説の舞台として考えていたんだ」と気づきました。

『葬式は必要!』(双葉新書)

『葬式は必要!』(双葉新書)

じつは、この『夜明けのはざま』、北九州在住のある先輩経営者の方との会話で存在を初めて知りました。その方が「町田さんの新作、葬儀屋の佐久間が主人公なんだけど、あれは君がモデルなの?」と言われたのです。「葬儀屋」という言葉に、その人が葬祭業に対して少なからず偏見を抱いていることが窺われました。わたしは昔から「葬儀屋」という言葉が大嫌いで、そのような言葉を使う人とは距離を置くようにしています。葬儀業ほど世の中に必要な仕事はなく、人々の「こころ」を守るためのハートフル・エッセンシャルワークであると誇りを抱いているのですが、なかなか広い理解を得にくい人が多いのが実情です。少しでもその空気を変えたくて、『葬式は必要!』(双葉新書)をはじめ多くの本を書いてきました。

葬儀業者が小説やドラマや映画に登場することは多いですが、たいてい「葬儀屋」という言葉が使われています。中には必ず「葬儀社の方」と表現する重松清氏のような優しい作家さんもいますが、きわめて稀なケースです。拙著『葬式は必要!』の中で、わたしは「人生最期のセレモニーである『葬式』を考えることは、あなたの人生のフィナーレの幕引きをどうするのか、という本当に大切な問題です。フランスの箴言家ラ・ロシュフーコーは「死と太陽は直視できない」との言葉を残していますが、葬式を考えることで、人は死を考え、生の大切さを思うのではないでしょうか」と書きました。

あらゆる生命体は必ず死にます。もちろん人間も必ず死にます。親しい人や愛する人が亡くなることは悲しいことです。でも決して不幸なことではありません。残された者は、死を現実として受け止め、残された者同士で、新しい人間関係をつくっていかなければなりません。葬式は故人の人となりを確認すると同時に、そのことに気がつく場になりえます。わたしは、葬式について考えることは、いかに今を生きるかを考えることだと思います。そのような葬儀に対する考えを、いつも社員にも話しています。冠婚葬祭会社の経営者で、わたしほど本やブログを書いたり、大学で講義をしたり、各所で講演をしたり・・・発信を続けている人間はいないとよく言われますが、それも葬儀業の社会的地位の向上が大きなモチベーションになっていると思います。

冠婚葬祭互助会であるわが社の葬祭部門の社員もわたしの想いや使命感や志を共有してくれていると信じていますが、『夜明けのはざま』の主人公である佐久間真奈は親友・なつめが書いた『閃光に焼かれた夏』という小説にインスパイアされて葬儀社に入社しました。主人公の母親の葬儀のシーンで、ぐっときたからでした。そんな佐久間の心情が以下のように書かれています。

最初は、勢いで就職したことを後悔した。遺体はいつでも綺麗なものではないし、必ず哀しみが付きまとっていた。死後二週間発見されずに腐乱してしまったおばあさん、遺族にすら見せられない損傷したからだになってしまったおじさん、死んでいることが不思議なくらいうつくしい女性もいたし、苦悶の表情を張り付けた男の子もいた。吐くほど嫌悪を覚えたことも、涙が止まらずに仕事に戻れなかったこともある。でも、辞めなかった。

(『夜明けのはざま』P.57)

三章「芥子の実」には、芥子実庵に入って3ヶ月という須田という青年が登場します。この世の不幸を一身に背負ったような母親のもとで極貧の家庭に育った彼は、ある意味で人生に絶望しています。彼には離婚した父親がいましたが、ギャンブル狂いの男で、ときどき別れた妻のところへやってきては、なけなしの生活費さえ奪い取っていきます。そんな環境を変えたくて、運命を好転させたくて、須田少年はがむしゃらに勉強し、第一志望の国立大学の見事に合格します。しかし、その入学金でさえ、母は父のギャンブル代に差しだしてしまったのでした。じつは『夜明けのはざま』を読んで、わたしは一番泣けたのは、須田少年が苦労の末にせっかく合格した大学にが入れなかった場面でした。成長して芥子実庵に入った須田青年は、佐久間真奈の働きぶりを見て、以下のように思います。

葬儀業なんて、胸張って自慢できる仕事じゃない。遺体を扱う以上あまりよいイメージを持たれないし、客にはとても気を遣う。土日祝日は関係ないし、夜勤はあるし、施行が入れば拘束時間が長くなる。じゃあその分給料がいいかといえば、そうでもない。ドラマや映画ではあたかも尊い仕事のように描かれるけれど、あんなのは作り物でしかない。『ひとりの人間の後始末』という、誰かがしなくてはならない、特別な技術を要さないただの仕事にしかすぎない、というのが三ヶ月働いたおれの実感だ。

(『夜明けのはざま』P.157)

「よくぞここまで葬儀業をボロクソに言ってくれたな」というのが、わたしの正直な感想です。でも、実際にこの業界の現場で働く若い人の本音だとも思います。わが社では、日々、社長であるわたしが葬儀の意味と価値について訴え続けていますが、この須田のように感じている社員もいるかもしれませんね。だとしたら、まことに心苦しく、切なくなります。もちろん、もっと社員の待遇を良くしたいという思いはありますが、それ以上に、その社員と語り合ってみたいです。なぜなら、「葬儀ほど、すごいものはないよ」ということを彼(彼女)に伝えたいからです。

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)に詳しく書きましたが、わたしは、葬儀とは人類の存在基盤であり、発展基盤であると思っています。約7万年前に死者を埋葬したとされるネアンデルタール人たちは「他界」の観念を知っていたとされます。世界各地の埋葬が行われた遺跡からは、さまざまな事実が明らかになっています。「人類の歴史は墓場から始まった」という言葉がありますが、確かに埋葬という行為には人類の本質が隠されていると思います。それは、古代のピラミッドや古墳を見てもよく理解できます。わたしは人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったと考えています。わたしは、「ホモ・フューネラル」という言葉に表現されるように人間とは「葬儀をするヒト」であり、人間のすべての営みは「葬」というコンセプトに集約されるのではないでしょうか。

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

また、『儀式論』(弘文堂)に詳しく書きましたが、「かたち」には「ちから」があります。「かたち」とは儀式のことです。儀式は、地域や民族や国家や宗教を超えて、あらゆる人類が、あらゆる時代において行ってきた文化です。わたしは冠婚葬祭会社を経営していますが、いつも「冠婚葬祭ほどすごいものはない!」と痛感しています。というのも、冠婚葬祭というものがなかったら、人類はとうの昔に滅亡していたのではないかと思うのです。儀式が最大限の力を発揮するときは、人間の「こころ」が不安定に揺れているときです。まずは、この世に生まれたばかりの赤ん坊の「こころ」。次に、成長していく子どもの「こころ」。そして、大人になる新成人者の「こころ」。それらの不安定な「こころ」を安定させるために、初宮参り、七五三、成人式などがあります。

わが社の社名である「サンレー」「産霊(むすび)」という意味があります。神道と関わりの深い言葉ですが、新郎新婦という2つの「いのち」の結びつきによって、子供という新しい「いのち」を産むということです。「むすび」によって生まれるものこそ、「むすこ」であり、「むすめ」です。結婚式の存在によって、人類は綿々と続いてきたと言ってよいでしょう。最期のセレモニーである葬儀は、故人の魂を送ることはもちろんですが、残された人々の魂にもエネルギーを与えてくれます。もし葬儀が行われなければ、配偶者や子供など大切な家族の死によって遺族の心には大きな穴が開き、おそらくは自死の連鎖が起きたことでしょう。葬儀という営みをやめれば、人が人でなくなります。葬儀という「かたち」は人類の滅亡を防ぐ知恵であり、いわば「究極のSDGs」だと思うのです。

オウム真理教の「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。死の事実を露骨に突きつけることによってオウムは多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。言うまでもありませんが、人が死ぬのは当たり前です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、ことさら言う必要などありません。最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということです。問われるべきは「死」でなく、「葬」なのです。そして、「葬」とは死者と生者との豊かな関係性を指します。そのように考えているわたしは、「死」というものを過度にタブー視すべきではないと考えています。

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)に書きましたが、日本では、人が亡くなったときに「不幸があった」と人々が言いますが、わたしたちは、みな、必ず死にます。死なない人間はいません。いわば、わたしたちは「死」を未来として生きているわけです。その未来が「不幸」であるということは、必ず敗北が待っている負け戦に出ていくようなものです。わたしたちの人生とは、最初から負け戦なのか。どんな素晴らしい生き方をしても、どんなに幸福感を感じながら生きても、最後には不幸になるのか。誰かの大切な人は、不幸なまま、その人の目の前から消えてしまったのか。亡くなった人は「負け組み」で、生き残った人たちは「勝ち組」なのか。わたしは、そんな馬鹿な話はないと思いました。わたしは、「死」を「不幸」とは絶対に呼びたくありません。なぜなら、そう呼んだ瞬間、わたしは将来かならず不幸になるからです。

孤独死と自死をなくしたい!

孤独死と自死をなくしたい!

芥子実庵で働く須田が、目の前の葬儀の様子をぼんやりと眺めながら「豊かに生きたひとは、豊かに死ねる。貧しく生きたひとは、死すらも貧しい。豊かなひとは豊かに見送られ、貧しいひとは寂しく送られる。死はすべての生きものに平等だというけれど、しかし死が纏う衣には、確実に格差があるのだ」と考える場面があります。わたしは、「死は最大の平等である」と考えています。一方で、死に方は平等ではないとも思います。一般的な死因である病死の他にも、孤独死、自死、事故死、災害死、戦死、それから殺人の被害者となる・・・じつに、さまざまな死に方があります。いくら「死は不幸ではない」と考えるわたしでも、これらの死に方はできれば避けたいと思います。そして、できれば、これらの死に方を減らす努力をしたいとも思います。わたしは政治家でも警察でもありませんから、戦争や殺人をなくすことに関しては無力です。しかしながら、冠婚葬祭互助会の経営者として、孤独死や自死を少しでも減らすことはできると考えました。それで、孤独死を減らすために「隣人祭り」の開催、自死を減らすために「グリーフケア」の推進に取り組んできました。

震災後、金沢紫雲閣の大谷総支配人と

グリーフケアといえば、『夜明けのはざま』をプレゼントした上級グリーフケア士の大谷賢博さん(金沢紫雲閣総支配人)が、「感情や思い出を段ボールに詰め込んで、隠すことで無理やり忘れようとしても、その存在を思い出す日々。大切な人を喪った心には大きな哀しみが溢れるけれど、それでも誰かがその哀しみに触れることで『大切な人が確かに自分の傍にいてくれた』と感じる瞬間。その悲しみを抱えたもの同士の共感により、深く結びつきが生み出されていくシーンには、グリーフケアの可能性を強く感じました。『自身が救われる日を信じて祈り続ける』ということ。人は、理解はできなくても信じる事はできるし、祈りとは願うことではなく『喪った人を愛し続けること』ではないのだろうか、と思いました」との感想をLINEで送ってくれました。彼はこのたびの能登半島地震で実家が全壊した被災者ですが、現在進行形の悲しみの中で本書を読み、葬儀とグリーフケアのプロらしい素晴らしいコメントを寄せてくれたのです。

最後に、本書を読んでいて、どうしても感情移入できない登場人物がいました。佐久間真奈の恋人である純也です。彼はとても性格の良い青年なのですが、「死」を忌み嫌う人間で、真奈に葬儀の仕事を辞めるように何度も懇願します。純也の両親も葬儀社に務めていることを望んでいないようで、彼は「結婚の障害になる仕事は辞めて欲しいって言ってるだけで、他の仕事ならどれだけ働いても構わない」などと言うのですが、読んでいて怒りさえ感じました。純也を過度にタブー視する俗物だと思っていましたが、じつは彼には幼少時代に迷い込んだ病院の一室でトラウマ体験をしていたのです。真奈をある大学病院に連れてきた彼は、子ども時代の記憶について語りだし、「そこは霊安室で、遺体があった。しんとした中で線香が一本、ひげみたいな煙をあげてた。おれは初めて見る人間の遺体に、驚いて、怖くて、立ち尽くした」「嘘だと思ってくれていい。おれも、あれが真実だったかなんて分からない。でも、そのとき確かに遺体の手が胸元から落ちた。ベッドの端からだらっと落ちた左手が、ゆらゆら揺れ始めたんだ。おれを・・・・・・お、おれを呼ぶ、みたいに」と語るのでした。純也の告白を聞いて、真奈は思います。

ああ、やっと、理解した。

いま、このひとはどうして自分が『葬儀業』を嫌うのか、わたしに告白してくれているのだ。彼が抱いていた感情は『嫌悪』じゃない。『恐怖』だったんだ。

「ダメなんだ。おれは『死』が嫌いだ。母が死ぬかもってときに感じた恐怖や、あのときのことがまざまざと蘇って、震えてくる。もちろん、生きている以上必ずどこかで関わらなくちゃいけないものだってことは分かってる。そのときは腹くくって、逃げないでいるつもりだ。でも、できれば関わりを避けて生きていたい。目を逸らして生きていたいんだ。だから・・・・・・真奈には仕事を辞めてもらいたい。これ以上、我慢できない」

「・・・・・・よく、分かった」

呟く声が、掠れていた。

見下していたとか、そういう問題じゃなかった。彼はこの『死』に対する感情をわたしに敢えて言いたくなくて、だから分かりやすい言葉を重ねていたのだ。多分、必死に。でもそれではわたしの心を動かせなくて、だからほんとうのことを告げないといけないと考えて、ここまでわたしを連れてきた。

(『夜明けのはざま』P.308~309)

この真奈の心の声を読み、わたしの心は震えました。これまでの著者の作品で最高傑作だと考えている『ぎょらん』で最も心が震えたのは、主人公である朱鷺の母親が亡くなる直前に言い残した「実はわたし、うれしかった。あんたが、葬儀社に入ったこと。きっと、同じ苦しみを背負うひとに出会い、救い救われ、生きていける、って。あんたが選んだ道は、間違ってない。大丈夫」という言葉に触れたときでした。『夜明けのはざま』のそれは、「ああ、やっと、理解した。いま、このひとはどうして自分が『葬儀業』を嫌うのか、わたしに告白してくれているのだ。彼が抱いていた感情は『嫌悪』じゃない。『恐怖』だったんだ」という真奈の言葉です。そして、わたしは自分の配偶者、つまり妻が幼少時代に祖父の葬儀で遺体の顔が変色している姿を見て以来、どうしても遺体が怖いという感情が消えないという話をしてくれたことを思い出しました。

世の中には「死」に対して恐怖を抱く人がいるのです。2010年6月、ブログ「舞台『おくりびと』」で紹介した小山薫堂作の演劇を赤坂ACTシアターで観たのですが、写真家の藤原新也さんと某出版社の社長さんと一緒でした。観劇後に3人で飲んだのですが、そのとき死生観の話になりました。藤原さんは、一条真也の読書館『メメント・モリ』で紹介した死生観の名著の著者として知られています。その藤原さんとわたしが「死を忌み嫌っていては、豊かな生は得られない」みたいな話で盛り上がっていたら、聴いていた出版社の社長さんが「でも、俺は死ぬのが怖くて仕方ないんです!」と言って泣き出したのです。大の大人が泣いたことに驚きましたが、藤原さんの「一条君、世の中にはこんな人もいるんだ。死を怖がる人を責めてはいけないよ」と諭されたことを思い出しました。その後、その社長さんのお母さんが気の毒な死に方をされたと知りました。

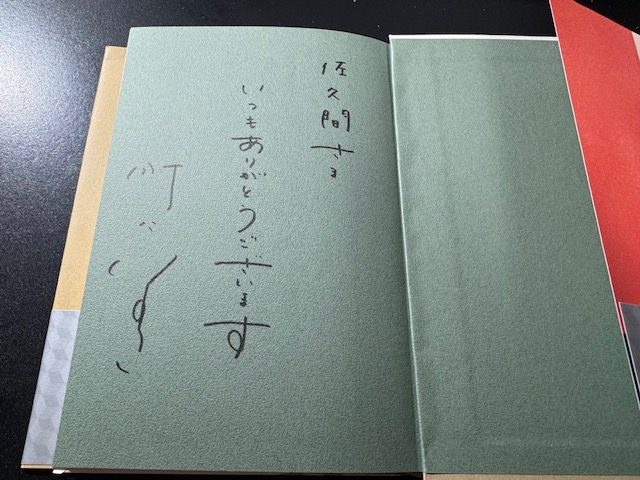

著者から贈られたサイン本

そう、世の中には「死」に対して恐怖を抱く人がいるのです。そのことを『夜明けのはざま』は思い出させてくれました。そして、トラウマのカミングアウトを含む純也のピュアな告白を受けて、真奈が選んだ道にも感銘を受けました。安直なハッピーエンドにしないところは「さすが!」だと感心しました主人公が「佐久間」という名前なのも印象的でしたが、「まな」という名前に長女と次女の名が1字づつ入っているところも運命的なものを感じました。素晴らしい小説は「こころ」を豊かにしてくれますが、本書は「たましい」に養分を与えてくれるような一冊でした。

著者の町田そのこ氏と

この『夜明けのはざま』という名作について、著者はわたし宛のメールで「『ぎょらん』では『死』そのものをどう受け止めるのかということがテーマでしたが、今回は『死』を通じてどう『生』きるかということをテーマとしています。楽しんでいただければ嬉しいです」と書いてくれましたが、納得しました。素晴らしい「たましいの贈り物」をしてくれた著者には感謝の思いでいっぱいですが、願わくば、わたしは町田そのこさんと「生」や「死」や「葬儀」や「グリーフケア」について対談をさせていただきたいです。そして、そのタイトルは『夜明けの迎え方』などはいかがでしょうか?