- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

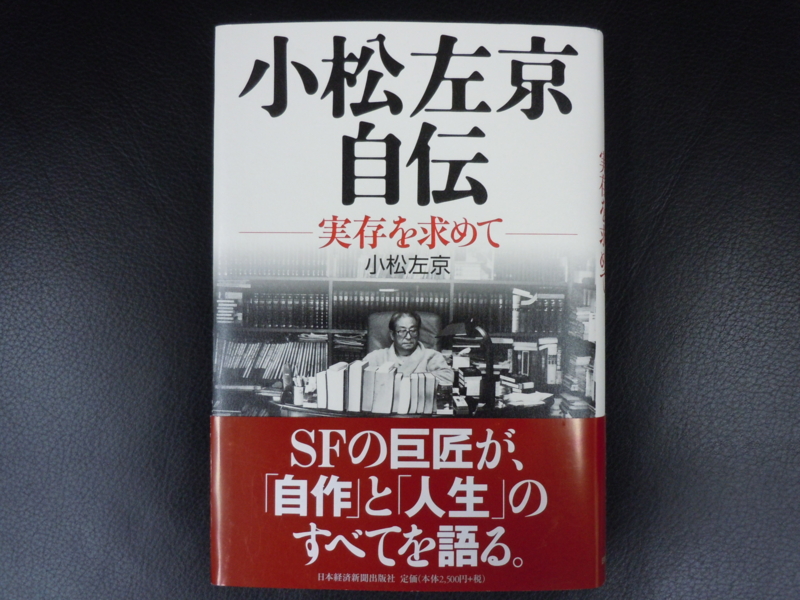

No.0321 評伝・自伝 『小松左京自伝』 小松左京著(日本経済新聞出版社)

2011.05.05

『小松左京自伝』小松左京著(日本経済新聞出版社)を読みました。

日本SF界の巨匠が、自らの青春時代、文学との出会い、SF作家の道を歩むに至った契機、今なお輝き続ける膨大な作品群が生まれた舞台裏などを大いに語っています。

実存を求めて

2006年、「日本経済新聞」に著者の「私の履歴書」が連載されました。ちょうど、大ベストセラーである『日本沈没』がリメイク映画化され、また著者がSF作家になってから45周年目を迎えた記念の年でもありました。

本書は、その「私の履歴書」を第1部とし、同人誌「小松左京マガジン」に連載された「自作を語る」「高橋和巳を語る」を第2部としています。

その目次は、以下のような構成となっています。

「まえがき」

第1部 人生を語る

第1章:「うかれ」な少年

第2章:焼け跡から始まった青春

第3章:空想と文学と恋

第4章:小松左京の誕生

第5章:万博プロデューサー

第6章:日本沈没

第7章:不滅のSF魂

第2部 自作を語る

第1章:地には平和を/短編小説(1960年代前半)

第2章:日本アパッチ族・復活の日

第3章:果てしなき流れの果てに

第4章:さよならジュピター/宇宙小説

第5章:継ぐのは誰か?/科学論SF

第6章:見知らぬ明日/歴史小説

第7章:短編小説(1960年代後半~70年代前半)

第8章:日本沈没

第9章:女シリーズ

第10章:芸道小説

第11章:こちらニッポン・・・/首都消失/PF小説

第12章:評論・エッセイ

第13章:映像作品

第14章:短編小説(1970年代後半~80年代前半)

特別編「高橋和巳を語る」

もはや文学の枠を超えて、「宇宙とは何か」「生命とは何か」、そして「人間とは何か」を問い続ける作家の波瀾万丈の人生と創作秘話があますところなく語られています。

少年時代から青年時代にかけての著者の豊富な読書生活も具体的な書名とともに明かされており、非常に興味深かったです。すべての本を紹介していたらキリがありませんが、著者が最も大きな影響を受けた本はダンテの『神曲』だそうです。

神戸一中の図書室にあった新潮社の『世界文学全集』の第1巻でしたが、一読して、ものすごい衝撃を受けたそうです。その影響から、著者は「小説には奇想天外、波乱万丈の醍醐味が絶対に必要なんだ」と思ったとか。それから、ユーモアの必要性も感じたといいます。「まじめくさって人生を説くのではなく、笑いのセンスが文学の大事な隠し味だ」と考えるきっかけを『神曲』から与えられたというのです。

また、手塚治虫のマンガにも衝撃を受けました。著者は次のように書いています。

「手塚さんの『新宝島』は衝撃だった。中学五年生の期末試験が終わったころだった。今津駅前の売店に一冊のマンガが売られていた。私は子ども向けのマンガはもちろん、岡本一平さんをはじめとする『大人の漫画』もすでに卒業した気分でいた。しかしこれは、駄菓子屋で売っている赤本マンガと違っておしゃれな装丁だった。ハラハラとページをめくって買おうと決めたが、何となく買いに行くのが気恥ずかしい。家に帰って弟に金を渡して買いに行ってもらった。

二百ページ近い本を手に取って一気に読み通して、もう一回続けて通読した。『凄い』と感嘆した。コマの展開にスピードとリズムがあって、筋は緻密で、しかも山場の連続。圧倒される思いだった。『ディズニー映画みたいだ』と思った」

わたしは、著者の巨大なスケールの「SF魂」は、手塚治虫に通じると常々思っていました。ともに関西が生んだ「知の巨人」であり、「物語の巨人」ですが、本書を読んで著者が手塚マンガの影響を受けていたことを知りました。

もう1人、著者が大きな影響を受けたというか、相互に影響を与え合った人物がいます。作家の高橋和巳がその人で、著者とは京都大学文学部の同級生の関係でした。大学時代、共産党の末端細胞として左翼活動にのめり込んでいた著者は多くの人々と知り合いますが、次のように述べています。

「何より、高橋の存在が大きかった。飽きもせずに繰り返される論争の輪の中で、高橋は中立だった。彼は左翼思想に深く共感していたけれども、とにかく飛び抜けた秀才である。文学と思想の狭間で、懊悩し、煩悶しているようだった。そんな高橋を私たちは『苦悩教の教祖』と呼んだ。左に寄ったり、少し右に傾いたりするので、冷やかしながらも、みんな彼を敬愛し、頼りにしていた」

著者と高橋和巳は「親友」と呼べる仲でしたが、どれくらい著者が親友のことを大切に思っていたか、高橋和巳についての次のくだりを読むと、よくわかります。

「酒に酔うと泣き上戸だった。議論が煮詰まってくると、『苦しいんや』と呻いた。強い風が吹けば飛ばされそうな痩身で、デモに行くとみんなが自然に高橋を取り囲むようにして守った。彼には何とも言えない、人間の徳があった。決して陰気な男ではない。豪快に笑った。まるで喉の奥に陽光が差し込むほど、天を仰いで呵呵大笑した。よく語り合い、遊び、酌み交わした」

著者と高橋和巳は、一般教養の文学概論の桑原武夫の講義を受けていました。あるとき、「文学は果たして人生に必要か」という題でレポートが課せられたそうです。著者は、この問いにつまずき、そのために文学的スタートが遅れたとか。

また、著者はレポートに「人生と文学の間に緊密なる必要関係が成立するのか」と懐疑的なことを書いて提出して「可」でした。そのとき、高橋和巳は「人生は文学にとって必要かを論じる」と言ったのです。それを知った著者は、「負けた」と思ったということです。

しかし、高橋和巳のほうも著者から大いに影響を受けていました。大本教をモデルにした高橋和巳の代表作『邪宗門』は戦後文学の金字塔の一つとされていますが、著者の『日本アパッチ族』から強い影響を受けており、自身でもそれを認めていました。

その高橋和巳は、昭和46年(1971年)5月3日に逝去します。まだ39歳でした。つまり、一昨日は彼の命日だったことになります。かけがえのない親友を失った著者は、次のように書いています。

「政治と思想の間で苦悩し続け、状況に誠実に対処して苦闘し、それでも文学の旗を立て通した男だ。全共闘世代に圧倒的に支持された教祖だった。高橋、生きていたら、君は君の苦悩にどう決着をつけたんだい? 私は今でもたまに、あの世の彼に問いかけることがある」

さて、1970年に開催された大阪万博に著者は深く関わります。テーマとサブ・テーマの作成、テーマ展示、基本理念策定など、次々にわいてくる大阪万博の準備作業を担当しました。チーフ・プロデューサーの岡本太郎を補佐するテーマ館サブ・プロデューサーに任命された著者は、次のように当時を振り返ります。

「太陽の塔、つまりテーマ館の中の展示を岡本さんと考えた。DNAの一兆倍ぐらいの模型をつくり、生物の進化の過程を見せることにした。映画の特撮も駆使してゴジラや恐竜なども現れ、最後に人間が登場する。高さ45メートル。『生命の樹』と名づけた」

「地下スペースに世界中から神像や仮面などを集めて展示した。収集のために石毛直道、谷泰、松原正毅君ら気鋭の民族学者や人類学者20人近くが世界各地に飛んだ。それらが昭和52年(1977年)にオープンする国立民族学博物館の基礎になる」

この博物館の館長に就任した人物こそ民族学者の梅棹忠夫ですが、もともと著者を大阪万博の主要スタッフとして紹介した人でした。本書の第Ⅰ部の最後に、著者は次のように書いています。

「77歳。もう残りの時間が少ないと思うと悔しくなる。やりたいこと、やるべきことがまだたくさんあるのだ。人類史と地球史をSF的な視野でダイナミックにとらえ直して作品に結実させたい。私が長年取り組み、まだ果たせない念願だ」

本書を書いてからさらに5年が経過していますので、著者はすでに82歳になっていますが、それにしても旺盛な仕事への意欲には頭が下がります。よほどSFというものを愛しているのでしょう。著者は、SFについて次のように語っています。

「人類を、地球を、宇宙を丸ごと描けるのがSFだ。奇想天外で、刺激的で、強靭な物語をつくり上げるには、文学的な素養が不可欠で、だからこそSF文学の存在理由があると思う」

「ライト兄弟が1903年に飛行機を飛ばし、2年後にアインシュタインが特殊相対性理論を発表した。40年後、特殊相対性理論を応用した原子爆弾をB29という飛行機が広島と長崎に落とした。世界史と科学史の素っ気ない記述から、壮大なストーリーを編み出せるのがSFなのだ。私はSFの役割を限定的にとらえる意見に断固、反論して論争を挑んできた。『くそっ!』には社会や文壇がSFを十分に認知したとは言い難いことへのいら立ちも混じっている」

SFの魅力とその可能性について、著者は本書の第Ⅱ部でも大いに語っています。余計なコメントをつけずに、ここにその言葉を並べます。

「僕は文学としてのSFというものをもっと語ってみたい。おとぎ話は幼稚なファンタジーだと言われてたけど、僕はそれを引き入れないことには文学が広がる道はないと思ったんだ。文学は元来荒唐無稽なもので、フィクションはここにある素材を使ってここにない面白いものをつくる。アミューズメントやインタレスティングというのは人間の本性で、やっぱりそれで幸福度が増すんだね。逆に非常に実用性の高い、あるいは人類に新知識を提供する科学は、そういうファンタジーやイマジネーションを教育してくれるってことだな。それと人類のこれから先の大きな問題は宇宙だろう。地球に生命が発生し、進化して人類まで来た。すると生命の発生は宇宙でも起こるのか。それは知的生命なのか。ところがそれはSF作家の責任なんだ」

「メルヘンとか世界の伝統文学として残っているものの中に、いわゆる合理主義、自然主義の芸術じゃなくて、SFの本当の魂みたいなものがあると。『神曲』だって『ファウスト』だって、そもそも『旧約聖書』だってそうだろう。そのとき逆にSFが独特なのは、未来というものが入ってくるんだ。未来を理解し、心の中に収めるためには、人間の古い古いファンタジーの伝統が必要かもしれないんだよね」

「人類が滅んでもデータファイルが残って、別の宇宙生物に読み取られるとしようか。コンピュータや宇宙言語でインデックスを書いておいたらドラマが再開されたり、彼ら宇宙人がロボットに再現させるかもしれない。そうすると、宇宙にとって文学とは何かという問題になるんだね」

「文学の中では単なる荒唐無稽じゃなくて、いわゆるファンタジー、イマジネーションをまじえて宇宙の果て、宇宙の終末を書ける。それがSFなんだね。だから文学は逆に科学も豊かにしてくれる。でも、本当はこれからSFはどうなるか。僕はとても答えきれないけど、後輩たちがやってくれるんじゃないかという気がするんだな」

これを読んで、著者にとってのSFとは「志」の器なのだと思いました。「志」はよく「夢」と混同されますが、両者は違います。夢は一代で叶えることができても、志は一代に限らないからです。志とは己の身が朽ち果てた後に次世代に託すということもあるからです。

幕末の吉田松陰や坂本龍馬は志に生きる者、すなわち「志士」と呼ばれましたが、彼らが心の底から願った新社会は彼らの死後に「明治維新」として実現しました。松陰や龍馬の志は、その死後に同志によって果たされたのです。それと同じで、著者にとっての志は、後輩たちが果たしてくれるでしょう。

そして、その志の内容とは、著者がその生涯を捧げたSFが文学のみならず科学をも豊かにし、さらには宇宙までをも進化させるという途方もないものです。それにしても、これまで「宇宙にとって文学とは何か」などと考えた日本人が存在したでしょうか? 小松左京は、間違いなく現代日本最高の「知の巨人」であると思います。