- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

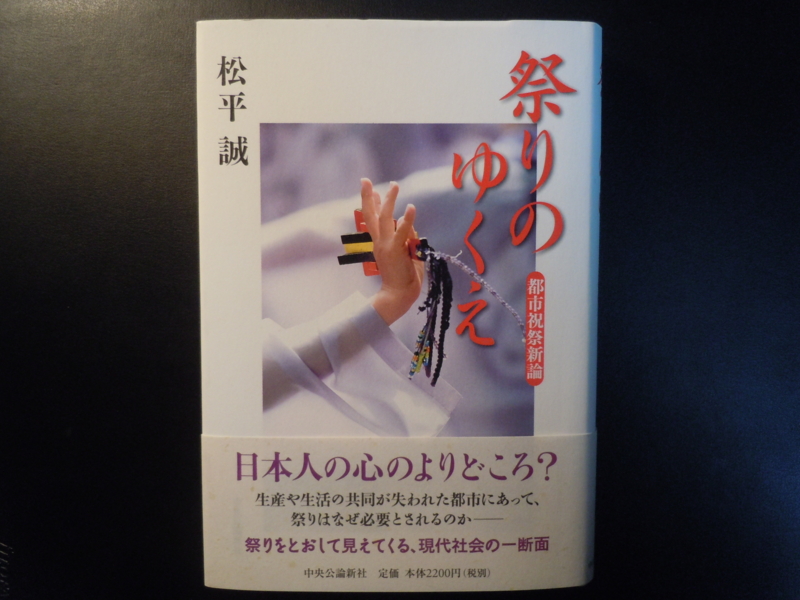

No.0171 民俗学・人類学 『祭りのゆくえ』 松平誠著(中央公論新社)

2010.09.11

『祭りのゆくえ』松平誠著(中央公論新社)を読みました。「都市祝祭新論」というサブタイトルがついています。

著者は、生活文化論を専門とする研究者です。『都市祝祭の社会学』(有斐閣)で第16回今和次郎賞を受賞しています。

都市祝祭に関する最新の成果である本書には「都市祝祭新論」の副題がついており、「YOSAKOIソーラン祭り」「青森ねぶた祭」「日立風流物」「東京高円寺阿波おどり」「祇園祭」「よさこい祭り」「博多祇園山笠」「エイサー」などの現代日本を代表する祭りが取り上げられています。

都市祝祭新論

わたしは最近、『隣人論』(仮題)を脱稿しました。その本の内容で核となるのは、わが社が取り組んでいる「隣人祭り」です。

隣人祭り」とは、地域の隣人たちが食べ物や飲み物を持ち寄って集い、食事をしながら語り合うことです。都会に暮らす隣人たちが年に数回、顔を合わせます。「隣人祭り」の発祥はフランスですが、今や世界中に広がっています。

わたしは、最近、日本における「隣人祭り」という言葉は2つの概念が組み合わさったものであるということに改めて気づきました。言うまでもなく、2つの概念とは「隣人」と「祭り」です。

「隣人」というキーワードは、「隣人愛」から来ており、これはキリスト教に由来します。一方の「祭り」は、日本古来の神道に由来するものです。日本での「隣人祭り」とは、いわば、キリスト教すなわち西洋的な要素と、神道すなわち日本的な要素が混ざり合ったものなのです。ゆえに、わが社がサポートしている「隣人祭り」では、節分とか観月会とか季節の年中行事などを取り入れながら、「祭り」的な要素を前面に打ち出しています。では、「祭り」とは何なのか。それを知るために、本書を読みました。

人類が社会をつくりだす過程で、自分たちだけでは解決できないこと、理解できないことがたくさんありました。それらの中でも、生きることや死ぬことについての疑問が一番大きかったはずです。そこには「なにか」が働いていると思うのは、きわめて自然です。「なにか」が働いてはじめて、食べ物がなんとか手に入り、寒さや暑さをしのぐことができます。さらには、子孫も残すこともできる。

こんな考えが生まれたのは、よほど古いことだったでしょう。どの社会でも、その「なにか」に名前をつけます。わたしたち日本人の先祖たちは、それを「カミ」(神)と名づけました。農耕社会がはじまると、カミはまず豊穣の源としてとらえられます。著者は、次のように述べます。

「カミはムラの存続と繁栄にとってなにより大切な存在であり、生活の基本でもあった。そして、そのカミを迎えて毎年繰り返される祈りと感謝の行事は、ムラのもっとも大事な務めであった。ムラでは、これらをひっくるめて『マツル』(祭る、祀る)と名づけたのである」

そう、「マツル」という行いは、カミへの祈りと感謝の「こころ」を「かたち」にしたものだったのです。それは、農耕社会にあっては、生活を成り立たせるもっとも重要な、ムラの共同の証だったのです。

土地によって早い遅いの違いはあったでしょうが、血縁の氏族単位の農耕地開拓は、次第に新来の人々を迎え、そのあり方を変えていきます。著者は、それを次のように表現しています。

「ムラは長い年月をかけて、血縁の結びつきから、同じ土地で暮らし、同じカミを『マツル』地縁の結びつきをもとにするものへと、人々の関係が変化していったのである」

そして、ほとんど自給自足で生活する場所であったムラに交換経済が徐々に入りこみ、いろいろなモノが集められて交換される「市」が立つようになります。そこから地域の中心になる「町場」が成り立ち、さらには新しい生活の場としての「都市」が誕生するのです。

では、新しい都市の暮らしとムラの暮らしとはどこが違ったのでしょうか。著者は次の3点を指摘します。

1.都市の人々には1年を単位とする生産や生活の共同サイクルが存在せず、農耕社会の基本となる共同が成り立たないこと。

2.ムラの共同の印である「カミ」が、ここではまことに居心地が悪いこと。

3.都市では、ムラでいう生産が意味をなさないこと。

このように都市の暮らしとムラの暮らしは異なっていました。ここで、「マチはムラのようなまとまりをつくれるのか」という問題が出てきます。著者は、都市に住む人々をまとめる仕組みについて、次のように述べます。

「こうした生活のなかでは、隣近所、同じ町内の地縁関係は、親戚とともに欠かすことのできない基本的な付きあいにならざるを得ない。仕組みはそれぞれに特色があったが、都市のなかに、『町内(まちうち)』と通称される組織ができ、これがムラの共同体にも比較される基本の生活組織に育った」

著者によれば、日本の場合、近世の都市でできあがった共同には著しい特色があるそうです。時の為政者の政治的な関心は、税の収奪、治安の維持という2点に集中していました。それゆえ、どの地方でも、為政者たちは都市民衆の具体的な生活実態に積極的に立ち入って、徹底的に支配しようとはしなかったのです。

その結果、都市の民衆たちは好むと好まざるとに関わらず、自分たちの生活を自分たちで守るために共同することになりました。

それは、どういうことか。「町内」すなわち、自分たちの住み暮らす町のなかにおいて、税務はもちろん、防犯、火事・水害などの災害対策、橋や道路などの公共事業、子どもの教育、住民管理、そして冠婚葬祭など、生活上のあらゆる事業を自分たちの手で行う必要があったのです。これはヨーロッパでいう「自治」とは違いますが、たとえば教育の分野では、当時の世界水準をはるかに超える教育を自分たちで実現し、運営してきました。

そして、「町内」において、もっとも重要視されたものこそ「マツリ」でした。著者は、次のように述べています。

「ここで注目したいのは、多くの地方で、都市の『町内』が一年中で一番力を入れ、金を投じたのはマツリ行事だったということである。日本近世の都市で、生活共同体のもっとも重要なものは夏のマツリであった。農村的な残滓を多く残すところではそれが秋マツリであったり、『歳の市』と重なって冬にずれこんだりもするが、多くの場合、夏のマツリがなにより大切で欠かせないものだった」

都市ではムラにように豊年を祝うはずもなく、そのためにカミを奉じて収穫をたたえる行事も必要ありません。これに代わって、夏になると毎年のように襲ってくる流行病が「町内」最大の関心事となりました。著者は述べます。

「近世にあっては、流行病は手の施しようもない自然災害の一つで、最も恐ろしい大量殺戮の恐怖であった。だから、『町内』は流行病の退散を共同でカミに祈り、盛大にマツリを行って、これを防ごうと考えたのである。このように近世都市のマツリは、ムラマツリと対比すると、祈るカミの性格も違えば、祈願する内容も違うものになった」

ただし、ムラマツリとの違いはそれだけではありませんでした。近世都市のマツリには、柳田國男のいう「ケンブツ」(見物)というものが発生したのです。ムラのマツリは、本来、カミと村人との出会いの場でした。それに村の外から介入するようなものではなく、マツリの期間中は、よそ者が村に出入りすることを禁じた例さえありました。都市のマツリは違います。著者は次のように述べます。

「『町内』の場合には、そのような制約は存在しない。それどころか、分不相応にありったけの財を投じてマツリをできるだけ立派なものにし、カミを喜ばせる道具立てを賑々しくしつらえて、盛大に流行病を追い払ってしまいたい。そのためには、カミの乗り物やカミを賑わす屋台車を派手派手しく準備し、これらにひきつけられてやってくるたくさんのケンブツ人で、都市を満たしたい――。こうした願望は、都市の生活共同が持つ基本的な性格がもたらしたもので、都市のマツリはこれにより、年を追って豪華なものになった。柳田はこれに目をつけ、ムラのマツリと区別して、『都市の祭礼』と呼んだのである」

20世紀後半を通して、日本における都市生活は大きく変化しました。都市生活というのは、サラリーマン・タイプのライフスタイルと言い換えてもいいかもしれません。それが一般化して、「生産共同」だとか「生活共同」といった、それまでの人々の結びつきは、どんどん崩れていきました。そこではもう、ムラや町の共同のシンボルであったカミの出番はほとんどないのですが、不思議なことに、カミへの祈りと感謝の「かたち」であったはずのマツリは今も都市のなかで盛んに行われているのです。

京都の祇園祭をはじめ、名の知られた神社の祭礼には、これまでのどの時代よりも多くの人々が集まっています。戦後に生まれたマツリもいろいろあり、中には最初から神仏とはまったく関係のないマツリも珍しくありません。自治体は地域の住民に活力を与えようと、商店街は地元の活性化を願って、それぞれ趣向を凝らしたイベントを開催しています。

マツリとイベントとの違いとは何でしょうか。かつて、マツリは毎年繰り返すもの、イベントは毎度違った内容で楽しませるものという区別がありました。しかし、現在の都市マツリは限りなくイベントに近づいており、その区別はほとんどなくなったと言ってよいでしょう。

本書の終章「都市マツリはどこに行くのか」の冒頭、著者は次のように書いています。

「地縁・血縁のつながりが弱まった二十世紀は都市の時代であった。ことに二十世紀後半は、生活のスタイルに大きな変化が起こった。都市のマツリもそれにつれて変わっていかざるをえない」

著者は、1960年がいわば都市生活が「社縁」一色になった時代であったといいます。男たちは否応なしに会社人間へと仕立てあげられ、個人の暮らしや家族の生活も、すべて会社での男の働きに優先されました。こんないびつな暮らしが長続きするはずがなく、ひずみがあちこちに目だってきました。そのひずみの最たるものが孤独死や無縁死といった現象に他ならないでしょう。こんな時代にこそ、必要なものがマツリです。

マツリというものは、企業社会にとって余計なものにすぎないかもしれません。しかし著者は、「それでも、社会のひずみから、悲鳴のようなものがマツリの形をとって這いあがってくる」とし、次のように述べます。

「各地の自治体が先導する地域おこしの『ごった煮』マツリが現れては消えていった後に、地縁のつながりを破って、新たな都市生活のつながりを探ろうとするマツリが生まれてくるのである」

阿波おどり、YOSAKOIソーラン祭り、よさこい祭り、エイサーなどは全国各地に飛び火して、それぞれの新しい地元のマツリとなりつつあります。また、京都の祇園祭が小倉祇園に受け継がれたように、青森ねぶた祭、博多祇園山笠といった伝統的な祭礼も、他の土地にそのDNAが受け継がれています。人間とはマツリを求めずにはいられない存在なのかもしれません。

著者は、現代人のマツリの意味を次のように問います。

「かつて『町内』が生活の軸になっていた当時、マツリは生活共同の証として、一年で一番大切な行事であった。その共同が生活から抜け落ちてしまったいま、こうしたマツリは人々にとってどんな意味を持っているのだろう」

わたしは、かつて「神と人 人と人とのつながりを 結びなおすは祭の力」という短歌を詠みました。たしかにマツリのはじまりは「神と人との関係」にありました。でも、現在では「人と人との関係」に重心が移動してきているのではないでしょうか。

古来より、日本のマツリは人間関係を良くする機能を大いに果たしてきました。ともにマツリに参加した人間同士の心は交流して、結びつき合うのです。やはり、血縁も地縁もなくなりつつある今、都市生活者たちが開催すべきは「隣人祭り」でしょう。

大規模な都市祝祭としてのイベントもいいですが、日常的に開催できて人間関係を良くすることができる「隣人祭り」の重要性が高まっているように思います。マツリの原点はカミへの祈りと感謝の「かたち」でした。ならば「隣人祭り」も、隣人への祈りと感謝の「かたち」であるべきです。

かつてのマツリが流行病という自然災害を防ぐための祈りであったなら、「隣人祭り」は犯罪や児童虐待や孤独死といった人災を防ぐ「祈り」です。また、人間は誰でも一人では生きていくことはできません。周囲の人々のおかげ、地域のおかげで生きています。「隣人祭り」で、そのことに心からの感謝を捧げるのです。

「隣人愛」というのは、たしかにとても大切な概念です。でも、「隣人愛が大切」と念仏のように唱えているだけでは何も事態は改善できません。そして、幼児置き去り死事件や高齢者が白骨死体で発見されるなど、現代の日本社会は改善すべき、いや解決すべき問題に満ちています。

ぜひ、「隣人愛」という「こころ」に「祭り」という「かたち」を与えなければなりません。本書を読んで、「隣人祭り」の必要性をさらに強く痛感しました。