- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2024.07.01

『死後を生きる生き方』横尾忠則著(集英社新書)を読みました。著者は、1936年兵庫県出身の美術家。1972年、ニューヨーク近代美術館で個展。その後も各国のビエンナーレに出品、パリのカルティエ財団現代美術館、東京国立博物館他、内外で個展を開催。国際的に高評価を得る。毎日芸術賞、紫綬褒章、旭日小綬章、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞等受賞多数。令和2年度東京都名誉都民、2023年日本芸術院会員に。著書に小説『ぶるうらんど』(泉鏡花文学賞、文藝春秋)、『言葉を離れる』(講談社エッセイ賞、青土社)、小説『原郷の森』(文藝春秋)他多数。わたしは著者と対談させていただいたことがあり、その内容は『魂をデザインする』(国書刊行会)に収録されています。

本書のカバー

本書のカバー

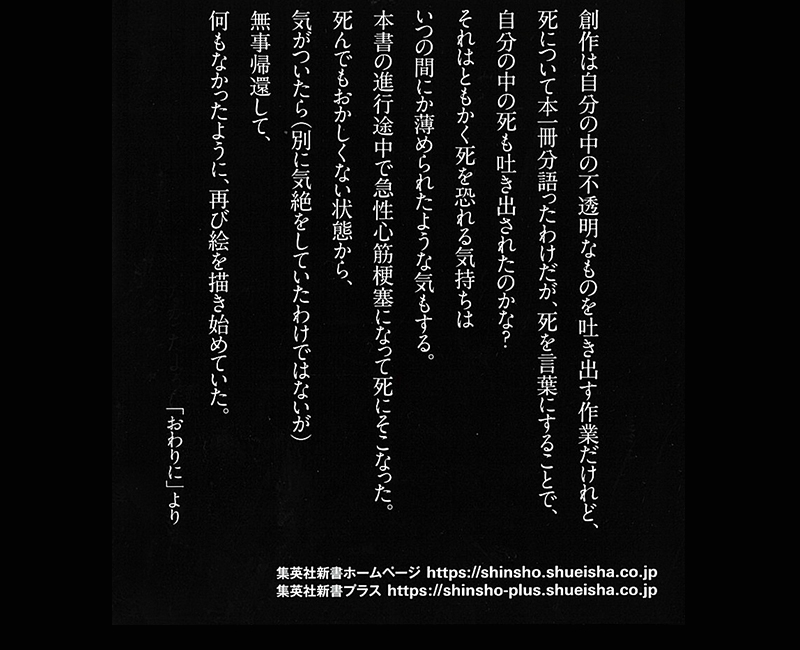

本書のカバーには森山大道氏撮影の著者の写真が使われており、「人生は『未完成』でいい!美術家が語るアートと死の共犯関係」と書かれています。カバー裏には、「創作は自分の中の不透明なものを吐き出す作業だけれど、死について本一冊分語ったわけだが、死を言葉にすることで、自分の中の死も吐き出されたのかな? それはともかく死を恐れる気持ちはいつの間にか薄められたような気もする。本書の進行途中で急性心筋梗塞になって死にそこなった。死んでもおかしくない状態から、気がついたら(別に気絶をしていたわけではないが)無事帰還して、何もなかったように、再び絵を描き始めていた。『おわりに』より」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「人は死んだらどこへ行く? そんな夢想は結局、『死=無』という地平線上におさまったりする。だが、死の世界はそんな凡庸なものではない――。87歳を迎えた世界的美術家が、死とアートの関係と魂の充足について自由闊達につづる。父母、愛猫の死から三島由紀夫、アンディ・ウォーホルらとの交流の記憶まで。貴重なエピソードを交え、『死』とは何か? 『死後を生きる』とはどういう境地なのかを考えていく。『人間は未完で生まれて、完成を目指して、結局は未完のままで死ぬ。これでいいのです』その言葉に触れればふっと心が軽くなる、横尾流人生美学」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章死とは何か

第二章死の向こう側

第三章死後を生きる

第四章死への準備

「おわりに」

『ロマンティック・デス』(オリーブの木)

『ロマンティック・デス』(オリーブの木)

本書の扉には、「これはファンタジーとして、半分はファンタジーの話として読んでください。あるいは、物語でもかまいません。そういうふうに読んでもらわないと、最初の何行かでこの本を閉じてしまう人がいるかもわからないからです。でも僕は、そういう人にこそ読んでもらいたいと思います」と書かれています。結論から言うと、本書の内容は拙著『ロマンティック・デス』(オリーブの木)の第一章「死」に書かれたメッセージによく似ています。

「はじめに」では、何でもいいから思いついたことから死を語ることにしたとして、著者は「死についてはたぶん我流の死論になるというか、死の独学である。すでに哲学者や宗教家や文学者が語りつくしたことを、さも、たった今、発見したかのように語っている自分がいることを恥じもしないで……。ああ恥ずかしい。死を語ることは結局自分を語ることになる。死を肉体的なものと見るか、精神的なものと見るか、人それぞれだが、どうも肉体的でも精神的でもなく、霊的なものではないかと思えてきた。そんなことを考察できるかどうか、これも自信がないが」と述べています。

第一章「死とは何か」の「父母の死」では、20代のうちに両親がいなくなって、それからは死そのものだけでなく、死後の世界といったところにまで、死のイメージを膨らませて考えていくようになっていきたと告白し、著者は「生まれながらにそういう、ここではないもう1つの世界と言うのかな、現実と分離したもう一つの現実があるんじゃないかという感覚を持ったのはたぶん、子供のころ、両親と言いながら、でも、どうも両親じゃなさそうだなという、そういう疑いが僕の中にずっとあったことと無関係ではなかったですね」と述べています。

もう1つ、別の世界があるんじゃないか。現実と分離したもう一つの世界というのは、死後の世界だったように思うとして、著者は「わりと、先天的にそういうことを感じる因子が僕の中にあったのかなと思います。それが、いつごろからと言われてもわからないですけれどね。そう思うようになった具体的なきっかけは両親の死や、友人、知人の死だったと思うのですが、それも僕にとっては自然なことだと思っていたんですよね。だから、異なった2つの世界が同居しているという感覚が子供のころから常にありました」と述べます。

マウリッツ・エッシャー「上昇と下降」

マウリッツ・エッシャー「上昇と下降」

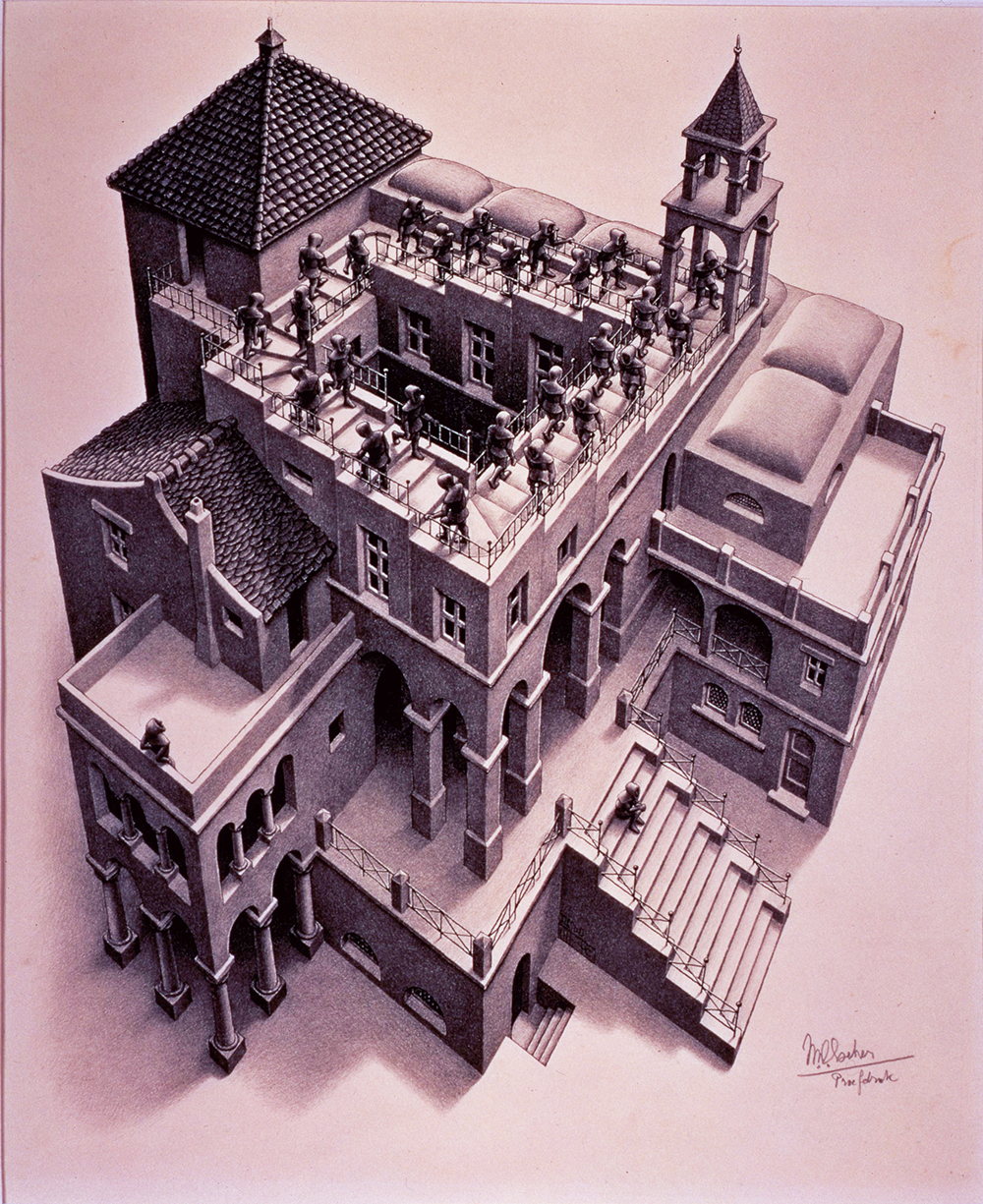

こんな経験を繰り返すと子供心にも現実と虚構が入り混じり、どこかで一体化していったそうです。だから生という現実と同一化して、もう1つの現実、つまり死という現実までも、もう1つの分離した現実と考えるようになったとして、著者は「ついには、生と死は1つのものだということが確信されてしまうんです。マウリッツ・エッシャーという画家がいますよね。階段を上がっていったと思ったら、下りているみたいな作品(『上昇と下降』)があるでしょ。生と死の関係を図像化した場合、あのエッシャーの世界によく似ているんじゃないかと思います」と述べるのでした。

「生きている人間はすでに死を経験している」では、著者は「僕は、死が怖い」と言います。なぜ怖いのかと言うと、そこには2通りあるといいます。1つはフィジカル(身体的)な問題と、もう1つはメタフィジカル(形而上的)な問題。著者は、「フィジカルというのは結局、肉体です。だから肉体が消滅するという意味の死ですが、僕は、子供のころからの異界体験によって、唯物的な考え方はできなかったですね。そういう考え方は、知識人に圧倒的に多いと思うんです。つまり、頭で考える死ですね。それはフィジカルな、頭脳を通して考える死です。もう1つ、僕が思うのは、人はもうすでに死を経験してきていて、自分がかつて死を経験したときの記憶によって、無意識的に死を恐れているんじゃないかということです」と述べます。

「『メメント・モリ』を超えて」では、生の側から死を臨むのではなく、死の側から生を見る視点が重要になってくるといいます。死の側から生を眺めるのは、死んだと仮定して、生を見つめるということであると指摘し、著者は「生はある意味で、欲望と執着の煩悩の世界です。その煩悩の世界を裏返して見るという視点が死の側から生を見る視点です。自らを肉体的存在として見るのではなく、霊的存在として眺めることによって生の欠点が見えてくるはずです。生の側にいる我々は肉体を使って生を肯定的に生きていますが、その視点を逆転することで、見えなかった生が見えてくるはずです。『死を想う』、メメント・モリは生を主体にした見方です。だから、この辺で死の側に立って『生を想う』という『死を主体にした見方』を試してみるというのも面白いのではないでしょうか」と述べるのでした。

第二章「死の向こう側」の「ダンテが描く地獄、煉獄、天国」では、人間が死んだら最初に行くところは精霊界というところらしいといいます。エマヌエル・スウェーデンボルグ(スウェーデンの科学者・思想家。霊的体験に基づく著作を多く残す)やルドルフ・シュタイナー(ドイツの思想家。人智学を創始)がそう言ってるというのです。あるいは、そこは中庸とも言うと指摘し、著者は「霊界への前段階、途中なんです。地上とほとんど区別できないほど、よく似たところです。ダンテは、それを煉獄って呼んでいるんです。そこへまず、行くんです。大方の霊がそこへ行って、選別される。上へ上がる人は、霊界へ行く。下は、地獄です。皆、一旦、そこへ行く。ところが、そこは死んだ記憶があんまりないくらい現実に近い光景なんです。だから、『あれっ、死んだのに、自分は死んでない?!』と思う霊がいっぱいいるんです。ほとんどの人がそこへ行きますから。そこでカルマの清算をさせられて、行く場所が決まるんです」と述べています。

向こうの世界というのは多義的で、何でもありの世界だといいます。つまり、相対的な世界です。ある意味で、メチャクチャな、ルールのない世界です。だから、ルールに従うのが好きな人にはキツイといいます。著者は、「一番過ごしやすいのは芸術的な人間だと思います。しかし、芸術家は名誉、地位を求めたがります。それがネックになる場合もあるようです。別に芸術家でなくても、スケールの大きい、セコセコ、チマチマしていない人、どちらかと言うとラテン系の人種に近い人間ということになりますか。まぁ、真の自由人です。こういうタイプは向こうでは歓迎されます。向こうの世界というのは、この現世のような法律や規制のない世界ですから、向こうへ行く前に、自分はどうだろう? と自分の胸に聞いたらどうでしょう。そこから、また、霊界に上がるには、現世で努力する以上に努力しなければいけませんが、努力次第で階層が上がるといいます」と述べます。

「魂を物質的に捉えるとおかしくなる」では、寝ているときには、肉体からアストラル体が離脱するといいます。これは肉体から完全には切れません。寝ている間は、肉体とエーテル体。エーテル体は肉体の中にいて、アストラル体だけが出ていきます。このとき、アストラル体は霊界に行くとして、著者は「霊界でアストラル体がいろいろな経験をして、それで霊界のエネルギーを吸収して、また、肉体に戻ってくるんです。これは、自分の意思から離れています。たとえば、向こうで夢を見て、いや、こちらで夢を見たときに、アストラル体が向こうで経験したものを持ち帰る場合もあるわけです。余談になりますが、たとえば、宇宙人に会ったとする。あれはたぶん、アストラル体の体験でしょうね。だから、寝ている間に身体が浮きあがって、次の瞬間、宇宙船の中にいるとしてもたぶん、肉体はベッドにいる。それで、アストラル体が向こうの人と会話を交わしているわけですよ」と述べます。

魂の存在を認めると、どうしても死に対する恐怖感や不安は薄くなるとして、著者は「もうこれまでとまったく違う生き方ができると思うんです。だって、死が無じゃないんですから。死んでも、本体は魂だ。本体の魂の中に、霊性とか、霊格とか、そういうものがあるんですから。結局、死んだら、霊とか、あるいは魂とか、今度はそういうものになるわけです。肉体は捨てていきますから。火葬されて、なくなってしまうわけですから」と述べます。魂の存在を一番体現しているのは芸術行為だといいます。芸術の創造行為。創造行為の中に、知性だけでは説明できないものがある。そこに、その作品が、すごい力を持って、天才的な力を持って、人の行動を促すとして、著者は「そういうものは何の力かというと、知性じゃなくて霊性なんです。霊性の力だと思うんです。それは、芸術の中で一番表現しやすいものなんです。だから、空っぽ(空)というのは、霊性、霊的、霊格、そういったものを指しているんですが、表現する言葉が他にないんです。芸術だって、知的作業だということになっているんですから」と述べるのでした。

「三島由紀夫が書いた霊性と霊格」では、あるとき、作家の三島由紀夫が霊性について著者に語ったことがあるそうです。三島は、「君は、礼儀礼節のない無礼な作品を描いている」「だけど、それはかまわない。芸術行為だから」「ただ、日常生活における、人や社会との付き合いの中での礼儀礼節だけはちゃんとわきまえなさい」と言ったそうです。著者は、「その霊性を手に入れるためにはどうしたらいいんですか?」と訊きました。すると、三島は「簡単だ。日常生活の中で、生き方の中で、礼節を重んじなさい。礼儀礼節を守りなさい。それでいい」と言ったそうです。三島は、「縦糸が創造だとすると、横糸が礼儀礼節だ」「礼儀礼節と創造が合致した交点、そこに霊性が生まれる」と訴えたといいます。非常に興味深い話ですね。

三島は、礼儀礼節をわきまえていれば、自分の創造と結びついたときに、それが霊性になるということを知っていたようようだといいます。著者は、「どこで知ったのかはわからないけれど、そのことは知っていらしたような気がします。僕が三島さんにやかましく言われたのは、その礼儀礼節がまったくなかったからですが、そこを最初の、たった1回の出会いの中から見抜いたんだと思います。あれだけ大成された方でも目上、目下の関係なく、そこを見極めておられましたね。なかなかできることではないですよ。三島さんの魅力は、文学だけではなく、三島さんが後天的に身につけられた礼儀礼節です。それが、三島さんの霊性を高めたんです。そして、それが、三島さんの死の存在を高めたんだと思います。こちらで大成して、知名度も高くて、それで皆から尊敬された人が向こうへ行ったら、地獄に突き落とされるというのが、ダンテの『神曲』に出てくるじゃないですか。その選別の判断に、霊性が大いに関係しているのかもしれません」と述べるのでした。

「輪廻転生は駅伝競技に似ている」では、駅伝はどの選手も皆、1区間しか走らないことが指摘されます。団体行為であり、いわば、1人ひとりは未完成なわけです。そこに「俺はもう2区間、3区間走る能力があるよ」という選手がいたとしても、1区間で全力投球したのだから、もうそこで次の人にたすきを渡しましょうとなります。著者は、「これは魂の転生に似ています。たすきを魂と考えれば、次の人にそのたすきを渡す。そこで、次の人はまた、違う肉体で、また、走る。肉体が、次から次へと変わっていくわけです。ただ、魂というたすきは変わらない。それが、輪廻転生です。最後に飛び込むところのゴールが不退転、すなわち涅槃なんですね。つまり、輪廻転生のシステムを駅伝にたとえると、それに対して、マラソンは1人の人間の一代記だから、今生だけの人生です」と述べています。わかりやすい比喩ですね。

仏教、特に禅では、悟りを目指す修行をします。現世での悟りが必ずしも不退転に入ることに繋がるかどうかはわかりませんが、禅僧などの宗教家は、輪廻転生のメカニズムを知っていて、悟り(不退転者)を目的に修行しているのかもしれないとして、著者は「もし、ダライ・ラマ(観音菩薩を守護尊とするチベット仏教において、ダライ・ラマはその化身とされ、また、転生系譜でもある。現在は14世)が不退転の資格がある僧侶であれば、転生はしないので、後継者を探すのはバカげています。また、たとえダライ・ラマが転生する魂であった場合は、死んでもそう簡単に転生はしません」と述べます。

著者は、「ダライ・ラマの後継者探しは一種の観念ではないでしょうか」と述べます。その観念が、風土化してしまった一種の文化のように思えてならないとして、「ダライ・ラマが死んだタイミングで生まれた子供の中から後継者探しをしますが、死と同時に転生するというようなことはないと思います。すると、次世代のダライ・ラマを探すこと自体が実におかしなことだと思います。実際、ダライ・ラマになる人間は、相当の修行をした人に違いない。従って、不退転者の資格がある人ではないかと思います。不退転者は転生しないので、その後継者は存在しないはずです」と述べるのでした。これは一理ありますね。

「『死後生』があるとわかれば自殺できない」では、死者はみな、死んだ瞬間に向こうで生き返ると主張します。自殺すると瞬間的に、「うわーっ、何てことやってしまったんだ!」という後悔はものすごく強いでしょう。生きていたときに死ぬ原因となったことを遥かに超えてしまうほどすごいものが襲ってくると思うとして、著者は「死んで10年も経っているのに、10年間そのことばかり考えている霊がいても全然不思議じゃないですよね。何しろ、死後の世界には時間という概念がないので、ある意味で永遠です」と述べます。

死んだら、死後の世界の死後生があるんだということがわかれば、みな怖がって、自殺なんかしないとして、著者は「死ねば、全部チャラになると思って死ぬわけですが、実は死んだら、そこから新たな向こうでの生が始まると思います」と述べます。三島由紀夫が亡くなったとき、もう何回かわからないけれども、とにかく、毎晩のように、著者の夢の中に彼が出てきたそうです。そこで彼は「もう1回腹を切る!」って言うわけです。著者が、三島に「それだけは止めてください! 三島さん、1回死んだんだから!」と言っても、また、「いや、もう1回死ぬ!」と言う。それを何回も繰り返したといいます。

第三章「死後を生きる」の「優れた芸術作品には死のメタファーが潜んでいる」では、創作とは「死の世界」が相対的であるという概念に立つ行為ではないかとして、著者は「生の世界の転倒したものという考え方それ自体がすでに創造的ではないでしょうか。美術にしろ、音楽にしろ、素晴らしい作品の背後には必ず死のメタファー(暗喩、隠喩)があります。直接的に死を描いたり、表現したりしなくても、芸術家の魂が自然に表現されるものです。それを感じ取る能力のない人は残念ながら、芸術とはほど遠い生き方をしている人です。わかる、わからないの問題ではないです。その人が真剣に生死に向き合っているなら、誰でも死を感じているはずです」と述べ、さらに「死というのは生の続きだから怖いのであって、死と一体化して自分が死の対象そのものになれば、怖くないと思った。それで、対象と同化するような作品を描き始めたんです」と述べています。

「現実をコントロールしないで生きる」では、「他力」について語られます。他力とは何かというと、阿弥陀如来。阿弥陀仏の慈悲の働きのことですが、もしかしたら宇宙かもわからないといいます。あるいは死者の想念が創造を手伝ったのかもわからないとして、著者は「諸仏諸菩薩の中心にいる大日如来の力というのは、宇宙原理なんです。万物の慈母であり、宇宙原理の核の部分です。それがすべて、この宇宙を形成している。あるいは人間1人の生き方、想念、そういったものを全部作り出している。その核になるのが、大日如来の力だと思うんです。その大日如来の力に、我々がアクセスすればいいんです。そこにアクセスすれば、今度はいろんな情報がそこから流れてくるんです」と述べています。

死の世界は、そういう大日如来的な他力の力で統制された世界かもしれないなと思うとして、著者は「こちらの世界はおそらく、大日如来の力が届いていないんですよ。今は、AIという人工知能が出てきていますよね。あれはアカシック・レコードと直接コンタクトができないから、AIのようなシステムを作って、それがアカシック・レコードの代行をしているわけです。でも、そんな世界はちょろい世界なんです。昔の人は宇宙なら宇宙を、たとえば、大日如来なり、阿弥陀仏なり、そういうものに仮託して、理解を広めようとしたんじゃないかと思うんです」と述べるのでした。

「空っぽの世界」では、あるとき神秘主義について語られます。神秘主義を考えたとき、観念だけで実践を伴わなければ意味がないと思ったという著者が、「考えることから離れて、絵を描く行為を通して魂と直接対峙する必要がある。絵を通すことで知覚するしかないと思うようになったんです。そうしているうちに、絵を描くという行為自体が、実は僕が死と一体になることと同じなんじゃないか、同一化しているんじゃないかっていうことが何となくわかりかけたんです。それからは、神秘主義やオカルティズムといった本を全部、二階の奥の部屋に封印してしまった。封印した途端に、不思議なもので、それまで必死になって勉強して学んだことは全部忘れちゃうんです。その代わりに、今度は絵のほうに興味が移っていった。その時点で、死の恐怖が絵に対する関心に変わったような気がするんです」と述べるのでした。

第四章「死の準備」の「終活なんかどうでもいい」では、生まれてきた以上、できるだけ楽しむというのが大事であるとして、著者は「三島さんが市ヶ谷の自衛隊のバルコニーに隊員を集めて、まるで演劇のような空間を設定しました。僕には究極の遊びに思えました。人生をドラマに仕立てた演劇的遊びです。三島さんの個人的な生活の中で、僕はいつも三島さんの一挙手一投足に遊びの精神を見てきました。だから、あの人騒がせな演劇的なパフォーマンスも遊びに見えたのです。死さえ遊びにすることで死を超克したのではないでしょうか」と述べています。

「老年から始まる自由」では、欲から離れていくの大事さを訴えて、著者は「煩悩的なものは、もう持っていても意味がない。もう何にもいらないという感じです。そういう境地になればいいですね。何にもいらないとなると、すごいことに、そこから始まる自由というのがあるんです。特に若いときは、社会の制約を撥ね退けることが自由だという考え方だったんだけれども、この年齢になると、自分がそれに振り回されていただけで、そんなものが自由かどうかということさえも興味がなくなるんですね」と述べます。

さらに著者は、「90歳までいけば、もっと新しい経験を生むかもわからない。100歳になれば、また、100歳の境地というのがあると思います。ただ、AIなんかに頼って、もっと上手に長生きしようなんて、そんな面倒くさいことはさらさら考えませんが」と述べるのでした。著者は1936年(昭和10年)生まれなので、現在、87歳です。1935年(昭和10年)生まれのわたしの父より1歳下の著者とわたしが対談したのは1992年1月ですので、今から32年も前になります。相変わらず精力的な著者には、いつまでもお元気でいていただきたいと思いました。