- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0095 哲学・思想・科学 『これが「教養」だ』 清水真木著(新潮新書)

2010.06.17

わたしは「教養」という言葉にとても関心があります。大学の客員教授として「リベラルアーツ」の授業を担当していますが、それが一般には「教養教育」と訳されているからです。本書の帯には、「手垢にまみれた「教養」の真の姿を追い、現代に蘇らせる知的興奮の書!」とあります。わたしはワクワクしながら、本書を手に取りました。

手垢にまみれた「教養」の本当の姿とは

著者は1968年生まれで、わたしより5歳も若い方です。現在は明治大学商学部の教授で、専攻は哲学・哲学史だそうです。特に、ニーチェ研究の第一人者として知られているとか。本書には、わたしの知らないことが色々と書かれていました。以下に内容を要約してみたいと思います。

「教養」の歴史は意外なほど浅く、もともとは18世紀の西欧の片隅でひっそりと生まれた小さな概念であった。当時の「教養」は、「公の立場と私の立場に引き裂かれた人間が、それを統合するために必要な能力」という非常に限定的な意味に過ぎなかったが、後年になって、「古典」「読書」「該博な知識」などと結びつき変質していった。まあ、こんなところでしょうか。

著者は、「教養」の誕生について次のように述べます。

「教養という考え方が登場しましたのは、十八世紀後半でございます。ヨーロッパの精神史には、ギリシャから数えますと三千年近くのながい歴史がありまして、このながさを考えますと、生れてからまだ二百年ぐらいしか経っていない教養というのは、『出来立て』と言ってもよいものなんであります。ヨーロッパの精神史のなかでは、『新顔』の部類に属しているものであります。」

その「教養」という言葉が日本で使われるようになったのは、幕末から明治初期にかけてでした。しかし、当時の「教養」というのは、現在の「教育」と同じ意味でした。

ジョン=スチュアート・ミルの『自由論』を中村正直が翻訳した『自由之理』には、英語の「エデュケーション」(education)という言葉が出てきます。この「エデュケーション」を、中村は「教養」と訳しています。

明治の文明開化時には、多くの文物が外国から入り、翻訳文化が花開きました。そこで大活躍したのが西周です。中村正直の同時代人です。

西は、「哲学」をはじめ、「物質」「実験」「真理」「方法」「数学」「理性」などといった多くの言葉を作りました。著者ははっきりとは明言していませんが、どうも「教養」という言葉の出自も西周あたりが怪しい感じがします。

明治の文明開化時に相当する文化が西洋にも存在しました。古代ローマの文化です。著者によれば、世界最初の「翻訳文化」でした。ローマ人は、ギリシャ語を勉強し、ギリシャの進んだ文化を取り入れるところからスタートしました。

そのローマにおいても、明治の日本と同じように、ギリシャ語をラテン語に翻訳するプロセスで少なからぬ混乱が生じました。そのとき、明治の日本における西周のように訳語の「交通整理」を担当下人物こそ、かのキケロでした。

古代ローマを代表する弁論家であり哲学者であったキケロによって、ギリシャ語の学術用語の多くは、ラテン語の世界へ取り入れられ、そして近代ヨーロッパの知的世界へと導き入れられたのです。

さて、古代ローマでは「古典」という考え方が誕生します。これは現在でいう「歴史上の名著」という意味ではなく、単なる文章上のお手本、つまりは「文章読本」のような存在でした。著者は次のように述べます。

「紀元前一世紀のローマで古典という考え方が生れましたとき、『古典』と名づけられたものは、自分で文章や詩を書くとき手本となる作品でありました。つまり、古典というのは、ローマの人々にとりましては、あくまでも実用的な性格、実際的な必要に応えるものという性格を具えていたことになります。いや、そうではございません。正確に申せば、古代の人々は、実用的なものと非実用的なものという区別を、少なくとも文学については知らなかったのであります。」

こんなこと、わたしも知らなかったのであります!(笑)すでに2回引用しましたので、もう気づかれたかと思いますが、著者の文章は非常に独特です。読者によっては「変」と思う人もいるかもしれません。たしかに40代前半の人間が使うにしては違和感がありますね。

これについて著者は、作家の村上春樹氏が、ものを書くときには自分に「うなぎ」がついていると発言したことを引き合いに出して、同じように自分には「ソフトな感じの知的な年寄り」がついていると語っています。つまりは、文章を書く著者の他に、仕事が滞ったときに突破口を指し示してくれるもう一人の自分のようなものだそうです。でも、村上春樹の「うなぎ」は別に文体には影響を与えないと思うんでありますが。(笑)

それと、著者の文体の謎は、「ソフトな感じの知的な年寄り」よりも、むしろ言文一致についての以下の一文に答があるように思います。

「たしかに『話したことがそのまま文字になる』というのは、理想的な状態であるような気もいたします。これは、甘く蠱惑的な響きを持っております。しかしながら、現実は、必ずしも理想のように美しいものではないようでございます。むしろ、今世紀の初めごろからサイバースペースに溢れております匿名の『ブログ』、そこで使われております崩れかけた言語、いや、部分的には言語の名に値しなくなりつつある文字の無政府状態を眺めておりますと、『話したことがそのまま文字になる』というのは一種の悪夢、言語というものの自殺なのではないか、このようにすら思われてまいります。」

要するに、この著者は昨今の言語の自殺を憂いているのでありましょう。その結果、本書のような美文調(?)の文体になっているのではありますまいか。でも、匿名ブログの言語の醜悪さについては、わたしもまったく同感です。匿名ブロガーそのものが日本の恥だとさえ思っています。だいたい、何かを語るのに、名前を隠すことほど卑怯な行為はありません。それこそ、「教養」の欠片もない輩たちとでも申しましょうか。

さて、ここで話を「教養」に戻します。幕末・明治において使われた「教養」という言葉は「教育」という意味でした。著者によれば、現在のような意味での「教養」という言葉は、翻訳のために大正時代に作られたそうです。そして、大正時代に「教養」は大変な流行語となりました。なにしろ「大正教養主義」という言葉があったくらいです。そこには一人の重要人物の存在がありました。新渡戸稲造です。

5000円札の顔として知られる教育者・新渡戸は、第一高等学校(一高)の校長を務めました。彼が校長を務めた7年間の間に、一高の雰囲気は激変したそうです。当時の一高に在籍していた生徒の中には、森戸辰男、和辻哲郎、近衛文麿、河合栄治郎など、後の大正教養主義を代表するような人々がたくさんいました。新渡戸は彼らに多大な影響を与えました。その結果、大正教養主義が生れたと考えられるというのです。ただし、新渡戸自身は「教養」という言葉は使いませんでした。その代わりに、「修養」という言葉を愛用していました。

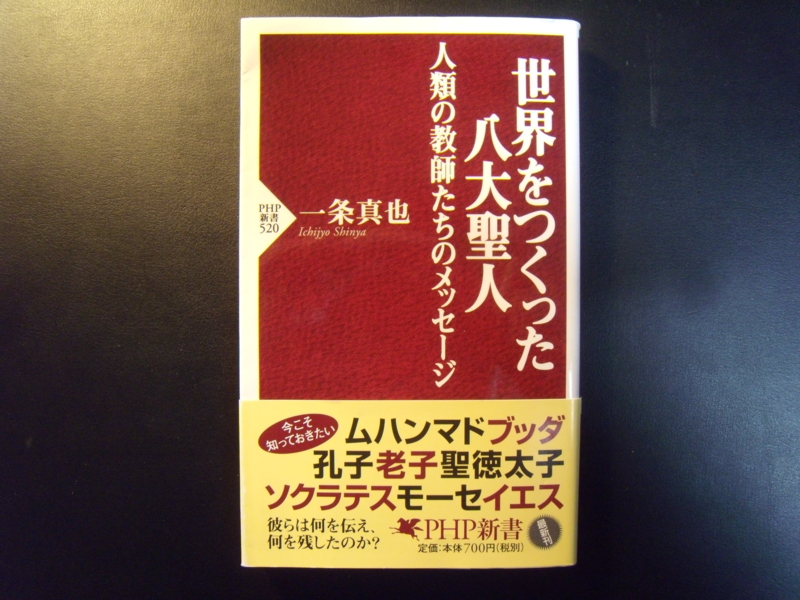

わたしは、かつて『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)という本を書きました。そこで、ブッダ・孔子・ソクラテス・イエスの「四大聖人」は誰が選出、あるいは考案したものかという謎解きに挑戦しました。和辻哲郎なども「四大聖人」という考え方を重視していましたが、どうもそのルーツとは新渡戸稲造ではないかと推理しました。

彼の代表作『武士道』から「四大聖人」の考え方が見て取れるのです。そこには、新渡戸が重んじた「修養」というコンセプトの影響がありました。「四大聖人」の中で日本人に一番馴染みが薄かったのは明らかにソクラテスでした。

わたしは、そのソクラテスを日本に初めて紹介した人物が怪しいと思いました。その人物とは、なんと、日本最初の哲学者である西周だったのです。「四大聖人」にも「教養」にも、西周と新渡戸稲造の影がちらつくわけです。このへんには、日本人の「こころ」の謎が隠されているような気がしてなりません。

本書の著者も、わたしも、一つの言葉あるいは考え方の源流を、まるで探偵のように追跡していったのかもしれません。

人類の教師たちのメッセージ