- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2024.08.13

『戦争とオカルティズム』藤巻一保著(二見書房)を読みました。「現人神天皇と神憑り軍人」というサブタイトルがついています。著者は1952年北海道生まれ。作家・宗教研究家。中央大学文学部卒。雑誌・書籍編集者を経たのち、宗教を軸とした歴史・思想・文化に関する著述活動を行っています。東洋の神秘思想、近代新宗教におけるカルト的教義と運動に関する著作を数多く手がけています。著書にブログ『偽史の帝国』で紹介した本があります。

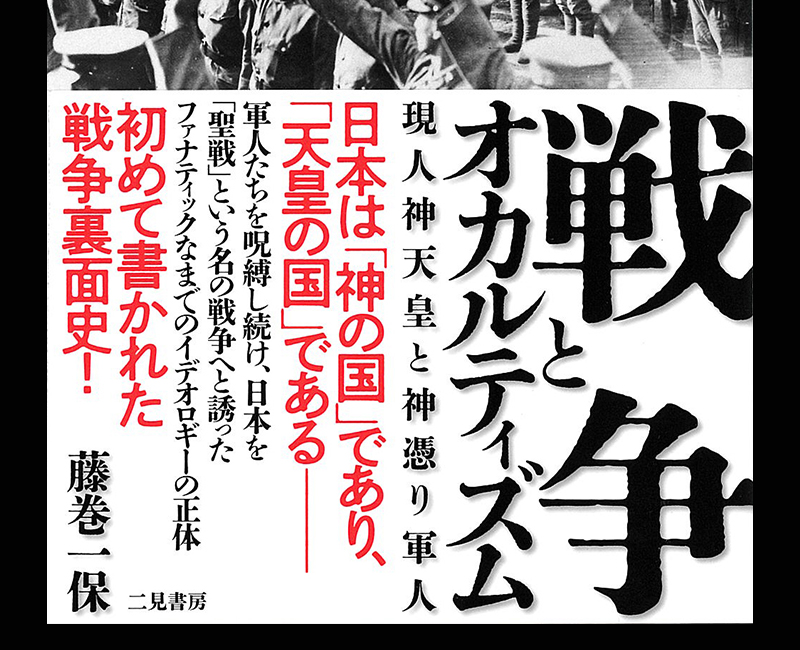

本書の帯

本書の帯

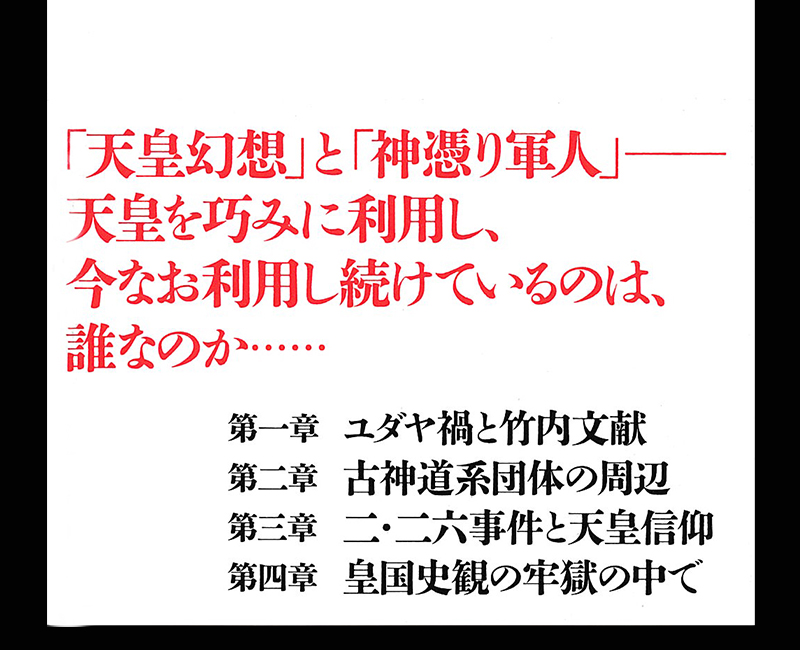

本書のカバー表紙には、整列して右手を上げる大日本帝国軍人の写真が使われ、帯には「日本は『神の国』であり、『天皇の国』である――」「軍人たちを呪縛し続け、日本を『聖戦』という名の戦争へと誘ったファナティックまでのイデオロギーの正体」「初めて書かれた戦争裏面史!」と書かれています。帯の裏には、「『天皇幻想』と『神憑り軍人』――天皇を巧みに利用し、今なお利用し続けているのは誰なのか……」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、「『我神日本は世界全人類の祖国にして日本天皇は即世界天皇に在します』『昭和の維新は世界の廃藩置県(世界組織の再構成)』この聖戦を勝ち抜くことで、『世界の廃藩置県』は成就し、恒久平和と繁栄の神代が再現される――今日のわれわれから見れば、妄想以外の何ものでもない。けれどもこの妄想を、軍人や政治家・官僚も含めた支配階級の一部は、固く信じた。――(本文より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「序」

第一章 ユダヤ禍と竹内文献

四王天延孝

ユダヤ・フリーメーソンの陰謀を解きつづけた陸軍中将

安江弘仙

『竹内文書』に日本とユダヤの超古代秘史を見た陸軍大佐

犬塚惟重

ユダヤ陰謀論の深淵で揺れ動いた海軍大佐

山本英輔

四国・剣山にソロモンの秘宝を求めた海軍大将

小磯国昭

神代文字に八紘一宇の神意を見た男

第二章 古神道系団体の周辺

矢野祐太郎

「神の国」建設を夢見た海軍大佐

浅野正恭

反大本の急先鋒となった海軍少将

秋山真之

「霊夢」によって日露戦争を勝利に導いた海軍中将

秦真次

超古代偽史に日本の神性を見た陸軍中将

満井佐吉

「聖戦」の名のもとに「霊的国防」を訴えた陸軍中佐

第三章 二・二六事件と天皇信仰

相沢三郎

天皇を「信仰」し、神示によって上官を斬った陸軍中佐

磯部浅一

二・二六事件で昭和維新を夢見た青年将校

清原康平

日本心霊科学史上、特筆すべき家系に生まれた陸軍少尉

大岸頼好

皇道派青年将校に最も影響を与えた陸軍大尉

大久保弘

熱烈なまでに天皇を信仰した霊媒体質の陸軍少佐

石原莞爾

「世界最終戦争」を見据え「東亜連盟」を唱えた陸軍中将

第四章 皇国史観の牢獄の中で

昭和天皇と東條英機

現人神と神憑り軍人

「後記」

「参考文献」

「序」の「敗戦で一気に崩壊した『天皇』という不動の中心軸」の冒頭を、著者以下のように書きだしています。

「昭和20年(1945)8月15日の敗戦までの間、帝国陸海軍人の多くは、「現人神天皇」と「神国日本」に対する何らかの信仰を保持していた。幼いころからくりかえし教えこまれてきたこの官制神話を、疑問を抱かず額面通りに受け入れていた者、常識的には理解も納得もできないが、無理にもオカルティックなドグマに落としこんで受け入れた者、本心から天皇の神性を信じていたわけではないが、国民統治上の建前として受け入れ、天皇を利用価値の高い特別な『駒』として敬っていた者など理解はさまざまであり、信仰にも濃淡があったが、天皇が日本の不動の中心軸だという一点に関してだけは認識を共有していた」

その中心軸が、敗戦で一気に崩壊しました。そのとき、なお天皇幻想にしがみつこうとした者もいれば、まるで憑き物が落ちたように、新たな基軸を求めてさまよう者も現れたとして、著者は「この状況は、明治維新時の状況とよく似ていた。維新が成る前まで、国の統治者である『天下様』は徳川将軍以外には存在しなかった。ところが維新後、徳川将軍家という中心軸が日本社会から忽然と消え去り、『天子様』という新たな中心軸が唐突に出現した」と述べています。

このとき天皇や軍人を含む補弼の臣下たちが示した動きは徳川崩壊時と酷似しているとして、著者は「天皇の権威と国体を戦後も保持すべく、戦前におこなわれていた皇国史観神話の再解釈・再構築を必死に模索した者、にわかに『平和主義』や『民主主義』を唱え始めた者、天皇制の全否定に走った者、雨後の筍のように簇生する新宗教に魂の救いを求めた者などで、国内はごった返した。その混乱ぶりは、戦前に刷り込まれた天皇信仰が、いかに深々と国民の意識の底まで浸みこんでいたかを物語っている」と述べるのでした。

第一章「ユダヤ禍と竹内文書」の「四王天延孝 ユダヤ・フリーメーソンの陰謀を解きつづけた陸軍中将」では、陸軍中将の四王天延孝が登場します。「ユダヤ勢力の次なるターゲットは日本天皇……皇国は滅びる……」では、四王天が過激な反ユダヤ主義の洗礼を受けつつ満州で3年間の軍務をこなした後の大正11年、日本への転属が決まったことが紹介されます。帰国後、四王天は陸軍航空学校教官、陸軍省軍務局航空課長など航空畑の役職を歴任するとともに、日本国内におけるユダヤ問題研究組織として「民族研究会」を立ちあげました。メンバーの中には赤池濃(当時警視総監)、正力松太郎(警視庁警務部長、後の読売新聞社長)、秦真次(警備軍司令部参謀長・大佐)らの名が見えます。その後、大正13年から昭和2年まで、四王天はふたたび渡欧し、国際連盟理事会・常設諮問委員会の日本陸軍代表としての任務についたのでした。

アンチ・セミティズムがペストのように世界をなめつくしていった時代、まさに現場のど真ん中で足かけ10年を過ごし、その空気を存分に吸いこんで自身の反ユダヤ思想を養った四王天は、昭和2年の帰国後、ユダヤ問題の第一人者、最も事情に精通した専門家として、異様な人気を博しました。講演依頼は引きもきらず、東奔西走に明け暮れたといいます。彼の講演を聞き、その著作に接した人々は、世界転覆を企む悪の化身、世界の富を喰い尽くす魔族としてのユダヤ人像をつくりあげました。『霊界物語』などにおける出口王仁三郎の反ユダヤ観は、まさにその文脈から出てきたものであり、矢野祐太郎の奇矯な神話や過激な皇室論も、まさしくこの文脈から妄想されていました。

「安江弘仙 『竹内文書』に日本とユダヤの超古代秘史を見た陸軍大佐」では、ユダヤ禍論者から日猶同祖論(日本とユダヤのルーツは同じだという考え)へと転身した異端のキリスト者の酒井勝軍が、陸軍大佐の安江弘仙に影響を与えたことが紹介されます。酒井はモーゼ・キリストの来朝説や、ピラミッド日本起源説などを竹内巨麿にインスパイアした人物として知られますが、安江はシベリア出兵の際に酒井と出会っています。安江の英語通訳者が酒井だったとされています。昭和2年の視察でも、2人は連れだってパレスチナを訪れており、シオニズム運動の指導者と会談しました。著者は、「安江に『竹内文書』の存在を教えたのは酒井とみられているが、モーゼ・キリストの渡来説や彌広殿ピラミッド説に端的に表れているとおり、『宏遠なる我が神代史』は、酒井にインスパイアされた結果として生まれた著作とみて間違いない。安江は、あたかも熱病に浮かされた者のように、竹内文献と酒井勝軍の異形の世界に取り込まれていったのである」と述べています。

「平和と繁栄を阻む『ユダヤ人の裏国家』」では、『竹内文書』に触発されて以降、安江の中で「天皇」という存在は極限にまで膨張したことが紹介されます。明治生まれの安江は、もともと維新政府が強引に推進してきた現人神天皇という教えの洗礼を受けて育ち、軍隊でさらなる徹底教育を受けてきましたが、竹内文献との出会い以後、神としての天皇像が爆発的に肥大化したのです。著者は、「現人神どころではない。天皇は時空を超越したメシア以上の超越者となった。真の平和と繁栄は、世界がこぞって天皇に帰依してこそ実現する。けれども、それを阻もうとする敵が存在する。一部のユダヤ有力者が、自分たちの手足として操っている裏工作実働部隊のフリーメーソンがそれだと安江は主張し、この勢力を総称して『ユダヤ人の裏国家』と呼んだ。

ここで安江と四王天のフリーメーソン観がリンクしました。この裏国家が、欧米各国の「分解作用を行っている」総本山だと安江は見做したのである(『ユダヤ民族と其動向並此奥義』)」と述べています。さらに安江には、竹内文献や酒井からの影響で、ユダヤ人を、日本人と同じ血をひく同胞だとも考えていました。著者は、「日本臣民が天孫族であるように、ユダヤ人もまた神に選ばれた特別な民(選民)であり、ほんとうの故国が日本であることは、モーゼやキリストが日本で学び、日本の土に還ったことからも明らかだと信じたのである。この屈折した神国意識から、日猶同祖論が簇生する」と述べるのでした。

「犬塚惟重 ユダヤ陰謀論の深淵で揺れ動いた海軍大佐」の「反ユダヤか、親ユダヤか」の冒頭を、著者は「海軍の犬塚惟重と陸軍の安江仙弘、この二人は日本軍きってのユダヤ通として名を馳せ、満州・中国において実際に数々のユダヤ人工作に携わった。けれどもその評価は、反ユダヤ陣営の代表的人物とする意見と、親ユダヤ陣営の代表的人物とする意見の間で激しく揺れており、とりわけ犬塚は評価の隔たりが大きい。昭和14年、犬塚は彼のユダヤ研究の決算書ともいうべき『ユダヤ問題と日本』(以下『ユダヤ問題』と略称)を宇都宮希洋の筆名で出版した」と書きだしています。

「反ユダヤから親ユダヤへの転身 犬塚が到達した『結論』」では、犬塚は、ユダヤ人ではなく、英米こそが陰謀の担い手、日本が倒すべき真実の敵だということが明らかになったと考えていたことが紹介されます。それならば、ユダヤ人を敵と見做した上で行ってきた従来の施策は、断然改めなければなりません。逆に、経済分野や思想・情報分野で絶大な力を握っているユダヤ勢力を日本側に取り込み、彼らの力を利用する方途を考えなければならない――犬塚はこう主張するようになります。著者は、「ここから彼の思想は一気に神憑っていく。安江仙弘が迷いこんだのと同じ迷宮――竹内文献などに記された超古代史および歴代天皇の御作と世界各地の古代遺跡や遺物などの調査研究によって科学的に実証し、日本こそが世界人類の母国であり宗主国だと証明することで、ユダヤ人を心服させ、日本に帰依させていかねばならないと考えたのである」と述べるのでした。

「山本英輔 四国・剣山にソロモンの秘宝を求めた海軍大将」の「日本の〝神霊界“と山本の深いつながり」では、一部のオカルトマニアの間では、山本英輔は四国・剣山に眠るとされるソロモン王の財宝、とりわけ十戒の石板を納めた契約の箱(アーク)の発掘をおこなった人物として名が知られていることが紹介されます。著者は、「山本が、竹内文献信奉者でキリスト日本渡来説の映画まで撮った仲木貞一らとともに発掘に着手したのは、戦後の昭和27年だが、剣山アーク埋納説は、戦前から高根正教や内田文吉らによって唱えられており、昭和11年からは実際に数次の発掘が行われ、彼らの報告によれば、明らかに人工のものと思われる磨きこまれた玉石や、五色粘土のトンネルなどが発見されたという」と説明します。

「日本語こそが『宇宙の真理』と合致した言語」では、古神道の秘儀の中でも、とりわけ秘教的色彩の強い松浦彦操の「器教」も、山本の言に従うなら、山本が著述することを勧めた結果世に出たもので、刊行記念の披露宴を水交社(海軍将官の現役皇族を総裁とする海軍将校の親睦・研究団体)で開いたのも山本の斡旋によったといいます。器教というのは、伊勢神宮の斎宮に伝えられてきたとされる「つつみ・たたみ・むすび」の教えをさします。紙や紐などを用いて「包み・折り・結び」を行い、神との媒介をなす器(たとえば折り紙)をつくることで、神との交流から神人合一まで実現されるのだというのです。

「山本と大本教、その知られざる関係の真相」では、山本の回想を見ると、素戔鳴と称する霊が憑って暴れ回ったくだりまでは大本教で活躍した英文学者の浅野和三郎と大差がないことが紹介されます。「或は右を突き、或は左を突き、縦横無尽に前後左右に飛び廻わり切りまくる、あの広い金龍殿を所狭しと立ち廻った勢いは凄まじいものであった」というのです。浅野が書いていないのは、このとき山本の口から出た「ナイカクソウリダイジン……」という謎の言葉ですが、山本はこれを二・二六事件の際、自分が総理大臣に任命される可能性が高まり、新聞にもその記事が出たことの予言だと推測している。

山本英輔(本書より)

山本英輔(本書より)

著者は、「このとき山本の肉体は憑霊によって動かされており、自分の意志では抑えられなかった。操られるまま立ち回りつつ、どうしたら鎮められるかと考えていると、突然『左斜上方に紅い盆の如き形でドンヨリとした太陽が現れたので、私の活動は瞬間に静まり、手を合せて平伏し、忝じけなや天照大神と伏し拝んだ』。これで憑依状態から抜け出たというのが、山本の回想だ」と説明するのでした。

第二章「古神道系団体の周辺」の「宮中の奥の院へと忍び寄る怪しげな霊術や神託」では、前女官長の島津ハルがカルト集団「神政龍神会」に入会して不敬容疑で留置されるという「島津ハル事件」で、退役海軍大佐・矢野祐太郎との関係が浮かび上がったことが紹介されます。神政龍神会を率いる矢野は、ハルらが逮捕される5ヵ月前に摘発されていましたが、矢野らの「天岩戸開き」も、皇室そのものの「霊的建直し」を目指していました。そのため矢野は、伝手を頼って皇室への働きかけを行っていましたが、その矢野が皇室と特別なパイプで繋がっているハルと接点があったことに、捜査関係者らは神経を尖らせたのです。

矢野がハルと手を組んで香淳皇后サイドから皇室への働きかけを行い、宮中をかき乱そうとしているのではないかと疑ったのでした。霊媒が皇室に食いこんで政治をかき乱したケースは、過去にもありました。中でも深刻だったのが、隠田の行者・飯野吉三郎の一件です。飯野は昭憲皇太后(明治天皇后)お付きの女官だった下田歌子を介して皇太子時代の昭和天皇の結婚問題に口をはさみ、皇太子の初外遊に強く反対していた母・貞明皇后に「霊旨」(神託)を届けて外遊実現を裏から支えるなど、数々の政治介入を行っていたのです。

「矢野の思想と行動を決定づけた『竹内文献』では、矢野が初めて皇祖皇大神宮を訪れ、竹内巨麿と対面して文書や神宝を披見したのは昭和5年8月末のことだと紹介しています。太古日本のピラミッド説や、モーゼ、キリストらの日本渡来説などを主張した酒井勝軍に案内されて参拝したもので、そのときの感激を矢野は「今日迄に現れた国祖(出口ナオのお筆先に顕れた国常立大神=艮金神)、『日の出大神』その他の神示(ナオの三女・福島ヒサのお筆先その他)が、悉く真である事の現実的証拠を握る事を得」たと、『肝川由来記』に書いています。この昭和5年に、ハルらは矢野と初めて対面しました。以来、矢野は、お筆先や霊媒を用いた霊界通信などによる神霊文書と竹内文書を筆頭とする超古代文献を総合して、矢野版竹内文書ともいうべき神代・全宇宙史の『神霊密書』を完成させたのでした。

「昭和天皇の手に渡った矢野の大著『神霊密書』」では、神政龍神会事件の直前、茨城県磯原町の竹内巨麿が、不敬罪で茨城県警に拘引されたことが紹介されます。矢野が逮捕されてほどなく、島津ハルも逮捕されました。またこの前年末には、大本を跡形もなく潰そうという国家の意図が露骨に示された第二次大本事件も起こっています。著者は、「明治国家が創出し、昭和前期の政府と軍部が一体となって国民洗脳の道具とした神国日本・天皇世界総帝説こそが、彼らの生みの親にほかならなかった。ただし彼らは、従順な孝子ではなく、鬼子であり徒花だった。その徒花たちが一斉に摘み取られた後、日本は泥沼の日中戦争から太平洋戦争へと突入していくのである」と述べるのでした。

「秋山真之 『霊夢』によって日露戦争を勝利に導いた海軍中将」の「国家の命運を賭けた博打だった『日露戦争』」では、世界最強のバルチック艦隊を破った日本海海戦で全艦隊を動かしたのが作戦参謀中佐の秋山真之であることが紹介されます。その秋山ですら、かくも一方的な勝ちは「不可思議」だとくり返し、「天佑神助」と考える以外、説明のつけようがないと、唯一の著作『軍談』で本音を吐露しているとして、著者は「秋山が『天佑神助』といったのは、まぎれもない本音だった。ウラジオストクを目指すバルチック艦隊が、対馬海峡を抜けて日本海を通るコースでくるか、太平洋側を回航して津軽海峡もしくは宗谷海峡を抜けるコースでくるかは、まったく不明だった。必死に情報収集に努めてはいるものの、敵艦の動向が掴めず、首脳部の意見は対馬海峡説と津軽海峡説に割れて紛糾した」と述べます。そんなジリジリとした日々を送っていた秋山が、5月24日、バルチック艦隊の動きがありありとわかる不思議な夢を見たのでした。

この秘話を秋山はそれまで誰にも話さず、大本営への報告書その他にも記していませんでした。日本の命運を一片の夢に託したようなものだから、とうてい理解されないだろうし、誤解も招く。そのため自分一個の心中に秘めていたのでしたが、大正5年、綾部を訪れて出口王仁三郎と浅野和三郎に面談したとき、「ここなら自分の神秘体験を話してもかまわないだろう」という気になったといいます。著者は、「秋山が夢によって敵艦隊の動向をありありと見たのは、日本海海戦が最初ではなかった。前年6月、日本の陸軍徴傭運送船・常陸丸が、ロシア艦隊によって撃沈される事件が起こった。このときも敵艦隊の位置捕捉ができず、連合艦隊は苦慮したが、秋山は敵が津軽海峡を目指して北進する姿を、しかもそれがルーリック号とグロムボイ号であることを、夢中、はっきりと幻視した。先の述懐中、『例の眼の中の色が変って』というのは、このときの体験を指している」と述べています。

「『大本の神は真正の皇国の神ではない』秋山が抱いた確信」では、秋山真之が綾部を訪れたのは、仁三郎から声をかけられたからだという事実が明かされます。秋山と和三郎はこのときが初対面だったといいます。名将・名参謀として世間に知れ渡っていた秋山を大本に引き入れ、一種の広告塔に使おうという腹が、王仁三郎にあったものと思われます。事実、王仁三郎はいきなり秋山に「大本教主顧問」の肩書きを与え、これがきっかけで海軍の現役将兵の入信が「ますます増えた」といいます。けれども秋山は、わずか半年後には大本を離れました。著者は、「王仁三郎と和三郎という、大本を牽引する二大巨頭と議論をかわし、その主張に『九分九厘迄』納得したものの、最後の一厘のところで大本の神は真正の皇国の神ではないという確信を抱いたものらしい」と述べるのでした。

泰真次(本書より)

泰真次(本書より)

「泰真次 超古代偽史に日本の神性を観た陸軍中将」の「皇道派が全盛の時代に憲兵司令官に就任」では、泰真次は明治12年4月6日、小倉藩医だった秦真吾の長男として誕生したことが紹介されます。小倉藩は豊前国小倉(福岡県北九州市)を藩庁とした藩で、毛利・細川・小笠原と藩主が替わり、明治2年、藩庁を仲津郡豊津に移して豊津藩と改称、同4年に廃藩となりました。秦はこの豊津藩の藩校を改組した豊津中学に学びましたが、その後上京し、成城学校、陸軍幼年学校、陸軍士官学校と進み、明治33年、同校を卒業して歩兵少尉に任官しました。同期には杉山元、畑俊六、小磯国昭、皇道派としてともに荒木貞夫を支えた柳川平助らがいます。

満井佐吉(本書より)

満井佐吉(本書より)

小倉はわたしが現在住んでいる北九州市の街ですが、もう1人、本書には北九州出身の人物が紹介されています。「満井佐吉 『聖戦』の名のもとに『霊的国防』を訴えた陸軍中佐」です。明治26年5月5日、満井佐吉は福岡県企救郡(現北九川市)に生まれました。陸軍資料では士族出身となっていますので、父は小倉藩士だったのでしょうが、家族や先祖については明らかでありません。熊本の陸軍幼年学校、東京の陸軍中央幼年学校、陸軍士官学校と職業軍人の道を歩み、大正3年に卒業すると、小倉の第47連隊に歩兵少尉として配属されました。

第三章「二・二六事件と天皇信仰」の「相沢三郎 天皇を『信仰』し、神示によって上官を斬った陸軍中佐」の「『二・二六事件』の背景にあった天皇信仰がもたらした悲劇」では、革命を指向した北一輝と異なり、統制派は体制を保守するために天皇を利用したことが紹介されます。著者は、「明治維新の志士たちが天皇を、力は何もないが地位だけは最高位の『玉』、“神輿の中の物言わぬ御神体”として利用することで明治国家を築きあげたように、幕僚たちも、天皇の威光を徹底的に利用することで軍隊の統制・運用を図り(戦時中は統制の対象が全国民まで及んだ)、権益の拡大を図った」と述べています。

日本の軍隊組織は、天皇を「玉」として利用する統治者側と、彼らに利用される被統治者側の二重構造で成り立っているとして、著者は「統治される側は、天皇に帰依することで統治者側にとって使い勝手のよい手駒になることを受け入れる者と、天皇と自分たちのあいだを塞ぐ壁である統治者側を倒し、天皇と一体となることをめざす革新派に二分される。この天皇との一体化を指向したのが皇道派であり、『玉』使いの代表が統制派といってよい」と述べています。そして、相沢三郎は皇道派でした。

「磯部浅一 二・二六事件で昭和維新を夢見た青年将校」の「革命とは暗殺を以て始まり暗殺を以て終る人事異動だ」では、磯部浅一に決定的な影響を与えたのは北一輝だったことが紹介されます。北は明治44年、中国上海に渡り、そこで『法華経』信仰に開眼しました。弟の昤吉は「兄の思想には、尊皇思想と国権思想と民権思想とが三つ巴に入りこんでいた。……これらの三傾向は、三十六、七歳頃、上海滞在当時深刻化した宗教的信念によって統一せられ」たと回想していますが(「風雲児・北一輝」『北一輝の人間像』)、その信念というのが、「妙法蓮華経に非ずんば支那は永遠の暗黒なり。印度終に独立せず。日本赤滅亡せん」(『支那革命外史』)というエキセントリックな確信でした。大正2年、上海総領事館から退清命令を受けて帰国した北は、大正5年、永福という名の法華行者と出会い、日蓮系の神降ろしに深く傾倒するようになりました。永福は日蓮や白隠などの人霊をその身に降ろし、狐などの動物霊も降ろしたといいます。

そのうち北は、妻すず子(旧姓間淵ヤス)を霊媒として、自ら神仏・諸霊との霊界通信(霊告)を行うようになったといいます。すず子に降りた霊は、名乗る場合もあれば霊告だけで離れる場合もありましたが、実にさまざまな霊と感応していたことが、北の『霊告日記』で知ることができます。特に重要な霊告は、北が崇拝していた明治天皇から降りた。ほかにも山岡鉄舟、徳川慶喜、副島種臣、乃木希典、山県有朋、大山巌などを称する多数の人霊がすず子に憑降して、その時々の政治状況や外交、事変、テロなどに関するお告げを象徴的な表現で伝えており、それら霊告を解釈できるのは北だけだったといいます。

磯部浅一(本書より)

磯部浅一(本書より)

「磯部を責め苛んだ『天皇』という大きな存在」では、磯部は明治以降の日本を「天皇を政治的中心とせる近代的民主国」であって、天皇を含めていかなる者の独裁国家でもないと理解していたことが指摘されます。けれども当時の日本はそうではありませんでした。「元老、重臣、貴族、軍閥、政党、財閥の独裁の独裁国」だとして、「よくよく観察すると、この特権階級の独裁政治は、天皇をさえないがしろにしているのでありますぞ、天皇をローマ法王にしておりますぞ、ロボットにし奉って彼等が自恣専断を思うままに続けておりますぞ」と書いています。この特権階級が富を独占するから、日本国民の9割は貧苦の極にあるのだと磯部は訴え、なぜ天皇はこの悲惨な現実を見ないのか、忠義の士の叫びに耳を傾けようとしないのかと叫ぶのでした。

けれどいかに叫ぼうとも、その叫びは絶望的な闇に音もなく吸いこまれて、かすかな反響すら返ってきません。ならば仕方がないと、磯部は「菱海は再び陛下側近の賊を討つまでであります、……恐らく陛下は、陛下の御前を血に染める程の事をせねば、御気付き遊ばさぬのでありましょう、悲しい事でありますが、陛下の為、皇祖皇宗の為、麦海は必ずやりますぞ」と訴えるのでした。この喩えようもない孤独な魂の牢獄の中で、磯部は悪鬼となって地上にとどまり、断じて昭和維新を貫徹するという一念のみに、おのれの存在の意味を賭しました。すべての祈りと呪詛をそこに収斂したのです。

「三島由紀夫の背後に現れた『霊』とは……」では、理想の権化そのものである神(現人神)としての天皇に対する磯部浅一の信仰は、現実によって裏切られる宿命にあったことが指摘されます。天皇は一個の生身の人間であって、現人神ではありません。けれども磯部は、天皇に絶対的な神であることを求めました。神なればこそ、自分たちの至誠、「道義」を以て行った革命を必ず認めてくれるものと信じたのです。結果、現実に手ひどく裏切られました。この生きざまに作家の三島由紀夫は深く共感するものを覚え、磯部と同様、日本を真の天皇国、自衛隊を「天皇の軍隊」に立ち返らせるべく蹶起して自死しました。丸山明宏(美輪明宏)は三島の背後に磯部の霊を見たといいます。その霊視が真実であるなら、磯部は死後もなお現世に留まり、共鳴し合う因縁の魂をもった三島に取り憑き、「昭和維新」を継続していたことになります。

「石原莞爾 『世界最終戦争』を見据え『東亜連盟』を唱えた陸軍中将」の一「帝国陸軍の異端児」の「思想的にも生理的にも『軍閥』を嫌悪した石原莞爾という軍人」では、日本を震撼させたクーデター未遂事件に、海軍将校らが犬養毅首相を殺害した五・一五事件(昭和7年)と、陸軍将校が政府首脳や陸軍幹部らを殺害した二・二六事件(昭和11年)があることが紹介されます。二・二六事件当時、参謀本部作戦課長と戒厳参謀を兼務して事態収拾に動いた石原莞爾は、後に陸軍士官学校同期・同中隊・同区隊で、退役後も石原と親しく接してきた元陸軍中将の平林盛人に、両事件についての思いを吐露しています。五・一五事件は「純真で私心がなかった」が、二・二六事件に関しては「全く堕落だと痛罵して居った」というのです。

なぜ二・二六事件は「堕落」なのか。将校らが天皇の軍隊を勝手に動かすという大罪を犯し、なおかつ軍人には禁止されている政治行動を起こして、陸軍を軍閥抗争に引きずりこんだからだといいます。「日蓮と『法華経』信仰によって導き出した石原の異形なる『天皇観』」では、石原には、終末論と結びつけられた独自の天皇観があったことが指摘されます。近い将来、東亜の王道と欧米の覇道による「世界最終戦争」を迎えるが、そのとき王道諸国を率いる一人の「賢王」が現れて、最終戦争を勝利に導き、世界を統一して恒久平和を実現する。その賢王こそが「天皇」だというのである。それは『法華経』に基づく思想でした。

『法華経』は、末法時に出現して『法華経』の教えを広める救済の菩薩が4人いると説き、筆頭に上行菩薩の名を挙げています。末法の時期は、釈迦牟尼仏の入滅を起点として計算されますが、釈尊入滅は、近代までは紀元前949年と信じられており、これを起点に末法入りの年を計算して、平安末期の永承7年(1052)が世界の末法入りの年だと信じられてきました。著者は、「日蓮は世界が末法に入った後の承久4年(1222)に生まれている。しかも熱烈な『法華経』の弘通、またその来し方や信仰は、『法華経』の説く上行菩薩に合致している。だからこそ、まず日蓮自身が、自分は上行菩薩の生まれ変わりだと考え、日蓮宗や国柱会など日蓮系団体も、宗祖・日蓮を上行菩薩の化身と崇めて信仰した。もちろん石原も同じだった」と述べます。

石原は、著書『世界最終戦争論』に「日蓮聖人の予言によれば、本化上行は二遍出て来るのです。一回は僧となって正法を広める。一回は賢王として御現れになって世界を統一される。……日蓮聖人は前者、すなわち僧となって現れて来られたのです。僧となって仏法を説く、すなわち観念の仕事であります」と書いています。日蓮は、第一に現れた上行菩薩として、真理の教えを広め、信仰世界を救済するという「観念の仕事」を行いました。彼が僧侶として出現したのはそのためでした。では、第二の上行菩薩とは誰なのか。それこそが世界を統一するために現れる「賢王」、すなわち「天皇」だと石原は確信したのです。

二「『五族協和』と『大東亜共栄圏』」の「『戦争は君では勝てない・・・・・・だから即刻総理大臣をやめるがよろしい』そして、計画された『東条英機暗殺計画』」では、太平洋戦争の敗色は日に日に濃厚になったとき、東條が昭和天皇に信頼されているということで排除に及び腰だった軍部にも、このままでは日本が潰れるという深刻な危機感が広がり、ついに暗殺計画を立案する者が出てきたことが紹介されます。陸軍では津野田知重少佐、海軍では神重徳大佐や高木惣吉少将らでした。この計画に関係した人物には、石原の共鳴者が少なからず含まれている。その筆頭が、津野田ともに東條暗殺に動いた牛島辰熊――あの不世出の柔道家です。牛島の弟子が木村政彦です。「木村の前に木村なく、木村の後に木村なし」と謳われた「鬼の木村」も、師の牛島とともに東條暗殺計画に参加していました。

三「知られざる〝霊術〟世界とのかかわり」の「四次元の世界は王仁三郎さんのような霊能者でなければわからない」では、石原は心霊肯定論者だったことが紹介されます。幽霊の存在も認め、「四次元の世界は王仁三郎さんのような霊能者でなければわからない」とも話していたそうです。1917年にポルトガルのファティマに出現した聖母マリアの予言も、学際的に取り上げていたといいます。ただし信仰の核はあくまで日蓮の仏法であり、何に取り組んだとしても、最後には日蓮に立ち返るようにと同志たちを指導していました。著者は、「石原のいう『霊格者』とは、未来まで見透す能力を持ち、真に人類の思想・信仰を統一すべき役割をもって出現した、人類の絶対的な指導者を意味する。釈迦、神武天皇、日蓮が石原から見た霊格者だったが、もし大闘諍の予言が外れたら、日蓮を霊格者と認めることはできない。そのときは『偉大な思想家』として尊敬しよう――戦後の石原は、そう考えるようになっていた」と述べるのでした。

第四章「皇国史観の牢獄の中で」の「昭和天皇と東條英機 現人神と神憑り軍人」の一「『人間宣言』をめぐる攻防」の「異形のパズルのピースに絶対的な存在として取り込まれた天皇」では、著者は「竹内文献や反ユダヤ主義は、過激に走った超国家主義者や軍人・宗教人などによる行き過ぎたオカルト説と見なされているが、そうであるなら、文部省の『八紘一宇の精神』も、まさしく同類の思想圏の著述といわなければならない。日中戦争以降の戦争は、“国家認定”の天皇現人神説や神国説、国体観、八紘一宇説などといったオカルティックな思想を中軸として、政官界や軍部の実務者が絵図を描き、国民を誘導し、徴兵兵士を捨て駒とすることで成り立ってきた。昭和天皇も本人の意思とは無関係に、それら異形のパズルの絶対的な中核ピースとして取りこまれ、国体論や八紘一宇説については自らも信奉してきた。GHQが『人間宣言』を強く促した理由は、まさにそこにあった」と述べています。

四「天皇を利用し続けてきたのは、誰か……」では、本書で紹介してきた天皇主義の軍人たち、あるいは竹内文献流の価値観・歴史観に取り込まれた軍人たちの世界観は、極端なまでに肥大化した幻想としての大元帥天皇によって成り立っていたことが指摘されます。著者は、「そうであればこそ、二・二六事件の磯部浅一は、事件が頓挫して幻想が崩れたとき、天皇に裏切られたと感じ、『特権階級の独裁政治は、天皇をさえないがしろにしているのでありますぞ、天皇をローマ法王にしておりますぞ、ロボットにし奉って彼等が自恣専断を思うままに続けておりますぞ』と日記に書きつけねば、荒れ狂う心がおさまらなかった」と述べています。天皇幻想を、強権をもって国民に刷り込ませるべく、あらゆる手段を動員したのは、かつてないほど強大な権力を握った東條英機でした。にもかかわらず、昭和天皇は東條の小吏的・近視眼的な「忠誠」に心のよりどころを見ました。著者は、「それは真に実権を握っている者たちによって囲い込まれ、巧みに排除されることに慣れさせられてきた天皇の、苦く悲しい思いの裏返しにほかならなかった」と述べます。

「後記」では、著者が最初にあたためていたタイトルは『グロテスク』で、内容はまさに本書『戦争とオカルティズム』と、本書の姉妹編として先に書き下ろした『偽史の帝国』そのものだったことが明かされます。著者が陰陽道や中世密教、習合神道、修験道などのオカルトの世界に長く沈潜してきたのも、結局のところは日本のオカルティズムをたどって『グロテスク』の正体を探るための道程だったといいます。ようやく年来の宿願を果たすことができたという著者は、「本書は、オカルト雑誌『ムー』の連載がベースになっている。「神憑りの軍人」などという奇矯な切り口を受け入れてくれる媒体は身辺にはなかったが、長いつきあいのある同誌編集長の三上丈晴氏に相談したところ、連載の快諾を得た。そこで平成27年から令和元年までの丸4年、隔月で長い連載を続けることができた。連載の場を与えてくれた三上氏には感謝してもしきれない」と述べるのでした。本書を読んで初めて存在そのものを知った人物も多く、大変勉強になりました。