- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0910 心理・自己啓発 『脳には妙なクセがある』 池谷裕二著(扶桑社新書)

2014.04.15

『脳には妙なクセがある』池谷裕二著(扶桑社新書)を読みました。

著者は、1970年生まれの東京大学・大学院薬学系研究科の准教授です。神経科学および薬理学を専門としており、海馬や大脳皮質の可塑性を研究しています。脳科学の知見を平易な言葉で解説する一般向けの著作を多数書いています。今や日本が世界誇る脳研究者であると言えるでしょう。

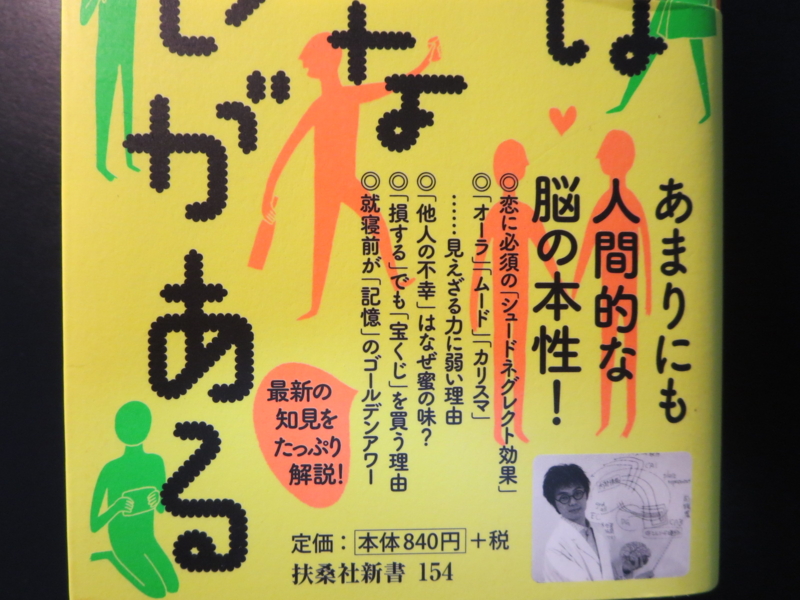

本書の帯はこんな感じ・・・・・・

本書の帯はこんな感じ・・・・・・

本書の帯には、眼鏡をかけた著者の写真とともに、「あまりにも人間的な脳の本性!」「最新の知見をたっぷり解説!」というコピーで以下のような言葉が並んでいます。

◎恋に必須の「シュードネグレクト効果」

◎「オーラ」「ムード」「カリスマ」……見えざる力に弱い理由

◎「他人の不幸」はなぜ蜜の味?

◎「損する」でも「宝くじ」を買う理由

◎就寝前が「記憶」のゴールデンアワー

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「はじめに」

1 脳は妙にIQに左右される

~脳が大きい人は頭がいい!?

2 脳は妙に自分が好き

~他人の不幸は蜜の味

3 脳は妙に信用する

~脳はどのように「信頼度」を判定するのか?

4 脳は妙に運まかせ

~「今日はツイテる!」は思い込みではなかった!

5 脳は妙に知ったかぶる

~「○○しておけばよかった」という「後知恵バイアス」とは?

6 脳は妙にブランドにこだわる

~オーラ、ムード、カリスマ・・・・・・見えざる力に動いてしまう理由

7 脳は妙に自己満足する

~「行きつけの店」しか通わない理由

8 脳は妙に恋し愛する

~「愛の力」で脳の反応もモチベーションも上がる!?

9 脳は妙にゲームにはまる

~ヒトはとりわけ「映像的説明」に弱い生き物である

10 脳は妙に人目を気にする

~なぜか自己犠牲的な行動を取るようにプログラムされている

11 脳は妙に笑顔を作る

~「まずは形から」で幸福になれる!?

12 脳は妙にフェロモンに惹かれる

~汗で「不安」も「性的メッセージ」も伝わる!?

13 脳は妙に勉強法にこだわる

~「入力」よりも「出力」を重視!

14 脳は妙に赤色に魅了される

~相手をひるませ、優位に立つセコい色?

15 脳は妙に聞き分けがよい

~音楽と空間能力の意外な関係

16 脳は妙に幸せになる

~歳をとると、より幸せを感じるようになる!

17 脳は妙に酒が好き

~「嗜好癖」は本人のあずかり知らぬところで形成されている

18 脳は妙に食にこだわる

~脳によい食べ物は何か?

19 脳は妙に議論好き

~「気合い」や「根性」は古くさい大和魂?

20 脳は妙におしゃべり

~「メタファー(喩え表現)」が会話の主導権を変える

21 脳は妙に直感する

~脳はなぜか「数値」を直感するのが苦手

22 脳は妙に不自由が心地よい

~ヒトは自分のことを自分では決して知りえない

23 脳は妙に眠たがる

~「睡眠の成績」も肝心!

24 脳は妙にオカルトする

~幽体離脱と「俯瞰力」の摩訶不思議な関係

25 脳は妙に瞑想する

~夢が叶った」のはどうしてか?

26 脳は妙に使い回す

~やり始めるとやる気が出る

「おわりに」

「新書化に寄せて」

「参考文献一覧」

「索引一覧」

「はじめに」の冒頭で、著者は次のように述べています。

「1等賞をとる気分は最高です。

科学に携わることの醍醐味は、なんといっても発見する喜びでしょう。まだ誰も見たことのない事実に、1等で遭遇する瞬間のゾクゾクする快感。

この快感は、もちろん科学に限ったことではありません。運動会でも、テストでも、1番になることは気持ちがいいものです。

え? 1番になるのは選ばれた人だけですって? いえいえ、そんなことはありません。誰もが1番になった経験があります。

少なくとも1回はあるはずです。たとえば、自分がまだ若かった頃。 あまりに昔のことなので記憶にないかもしれません。

生まれるよりずっと前、そう、まだ精子だった頃です。水泳で1等賞をとりました。なんの因果か、その結果として、私たちはヒトとして生まれ、ヒトとして育てられ、ヒトとして生きてゆくことが運命づけられました」

それから著者は、次のように「ヒト」として生きる意味について語ります。

「ヒトは、自分がヒトであることを自覚することで、よりヒトらしくなります。ヒト社会で揉まれることでヒトになるのです。そして、ヒトらしく死んでゆきます。

生きる意味はなんでしょう―大学で教鞭をとっていると、若い学生からそんな問いを受けることがあります。私は決まってこう答えます。『その意味を探すプロセスこそがヒトとして生きる意味ではないでしょうか』と。生きる目的は人によってちがうはずです。いや、本当のところ、意味や目的なんて、はじめからないのかもしれません。ただ、それを一生かけて探す過程は万人に共通しているように思えます」

2「脳は妙に自分が好き」では、「他人の不幸を気持ちよく感じてしまう脳」として、次のように述べられています。

「シャーデンフロイデという言葉があります。

他人の不幸を喜ぶ感情のことです。人の失敗を喜ぶなどという露骨な行為は、世間的には『汚らわしい心』として忌み嫌われます。しかし、高橋博士らのデータは、シャーデンフロイデが紛れもなく脳回路に組み込まれた感情であることを示しています。どんなに表面をつくろって同情する素振りを見せたところで、他人の不幸を気持よく感じてしまう本心は、根源的な感情として脳に備わっているわけです」

ちなみに、シャーデンフロイデは女性よりも男性に強いとされるそうです。このような性差についても今後の研究を待ちたいところですね。

3「脳は妙に信用する」では、「もったいない」という感情はどこから生まれてくるのかという点に焦点が当てられ、次のように述べられています。

「ヒトの『もったいない』という感情は脳のどこから生まれるのでしょうか。ヒントは先にも登場した『同情回路』にあります。同情回路とは、痛みを受けている人を観察しているときに活動する神経システムとして見つかってきた回路です。前帯状皮質などがこれに当たります。

誰かがナイフで指をばっさりと切ったり、タンスのかどに足先をぶつけたり、ドアに指を挟んだりしたシーンを見ると、背筋がゾクゾクとしますが、この時に同情ニューロン(神経細胞)が活動し、他人の痛みをあたかも自分のことのように解釈しているのです」

5「脳は妙に知ったかぶる」では、以下のような興味深い実験のエピソードが紹介されています。

「アガサ・クリスティが生涯に何冊の長編小説を書いたかご存じでしょうか。よほどコアなファンでなければ答えは知らないでしょう。そこで『何冊だと思いますか』と尋ねてみます。ある調査結果では、平均で51冊という推定値が返答されてきました。実際には、アガサ・クリスティは66冊の本を書いています。そこで、しばらく時が経ってから、同じ人に正解を伝えたうえで、『あの時、あなたは何冊だと推定しましたか?』と訊いてみます。

驚くなかれ、解答の平均値は63冊に増加するのです。『かつての自分は正解こそしなかったとはいえ、それでも正解に近い解答していた』と思い込んでいるのです」

7「脳は妙に自己満足する」では、「脳は感情を変更して解決する」として、以下のように説明されています。

「たとえばショッピングで、気に入った洋服が2つあったとしましょう。洋服Aと洋服B。同じくらい気に入ったのですが、残念なことに両方を買うだけの予算はありません。断腸の思いでAを選びました。さて、このとき、洋服AとBの印象はどう変わるでしょうか――AとBへの好ましさについてアンケートを採ると、面白いことに、選択前に比ベて選択後はBへの平均評価が低下することがわかります。つまり、自分が選ばなかったほうの洋服について『それほどよくはなかった』と意見を変えてしまうのです」

それから特に興味深かったのは、以下の実験のエピソードです。

「団体に入会するために「儀礼」を受けるという実験です。厳しい儀礼と、それほど厳しくはない儀礼のどちらかを受けて入会してもらいます。入団後に、その団体が好きかどうかを聞くと、厳しい儀礼を受けた人のほうが団体に対する好感度が高いというデータが出ます」

この実験結果から、著者は以下のような解釈を行っています。

「一般に、自分の『行動』と『感情』が一致しないとき、この矛盾を無意識のうちに解決しようとするようです。つまり、行動か感情のどちらかを変更するわけです。この2つでは、どちらが変えやすいでしょうか。言うまでもありません。『感情』のほうです。『行動』は既成事実として厳として存在しています。事実は変えようがありません。そこで脳は感情を変えるわけです」

ここから、著者は「儀礼」について以下のように述べます。

「儀礼はそもそも面倒で不快なものです。できれば儀礼は受けたくはありません。厳しい儀礼となればなおのこと。しかし、自分は厳しい儀礼を受けてまで入団した。これは事実である。この事実は変えられません。だからこそ『それほどまでに私はこの団体が好きだったのだ』となります」

著者のこの儀礼論には説得力があります。そう、儀礼とは面倒で不快なものなのです。だからこそ、人間の「こころ」を安定させ、「たましい」を方向づける力があるのでしょう。結婚式も葬儀も面倒だからこそ「結魂」や「送魂」といった大きな役割を果たすことができるのではないでしょうか。

儀礼の問題は「まずは形から」です。カタチにはチカラがあるのです。形によって、わたしたちは幸福になれるのです。

11「脳は妙に笑顔を作る」でもまさにその問題が取り上げられます。冒頭で「コミュニケーション最強の武器とは」として、”We shall never know all the good that a simple can do”という言葉が紹介されます。「単なる笑顔であっても想像できないほどの可能性があるのよ」という意味ですが、これはマザー・テレサの言葉です。この言葉を紹介した後、著者は次のように述べています。

「笑顔の効果は古くから心理学的に調べられています。楽しい感情には、問題解決を容易にしたり、記憶力を高めたり、集中力を高めたりする効果があることが報告されています。笑う門には福来る――笑顔を積極的に利用することは、よりよい生き方に繋がりそうです。

笑顔の効果として、まず社会的影響が強いことが挙げられます。『笑顔を見るのは心地よい』のは共通した心理でしょう。楽しそうに笑っている人を見るのは、よほど偏屈な気分でないかぎり、嫌な気にはならないものです」

著者は、「怒れる拳、笑顔に当たらず」という諺も紹介しています。これは「怒って拳を振り上げても、相手が笑っていると殴れない」という意味です。著者は「これこそが笑顔の力。笑顔はコミュニケーションにおける最強の武器です」と述べています。

また、「笑顔を作るから楽しいという逆因果」として、ドイツのミュンテ博士の業績について以下のように述べています。

「ミュンテ博士らは、笑顔に似た表情をつくると、ドーパミン系の神経活動が変化することを見いだしています。『ドーパミン』は脳の報酬系、つまり『快楽』に関係した神経伝達物質であることを考えると、楽しいから笑顔を作るというより、笑顔を作ると楽しくなるという逆因果が、私たちの脳にはあることがわかります」

さらに著者は、次のように述べています。

「私は日々脳を研究していて感じるのですが、『健全な魂は健全な肉体に宿る』という、いまや前時代的とも言えるユウェナリスの言葉にこそ、より生物学的な本質が潜んでいるのではないでしょうか」

12「フェロモンに惹かれる」では、「香りの刺激は直接脳に届く」という事実が示されます。また、「コーヒー豆の香りを嗅ぐと、どうなるか」として、次のように述べられています。

「多くの買い物客が賑わう大型ショッピングモールで、炒ったコーヒー豆や焼いたパンの香りが漂っていると、見知らぬ人が、落としたペンを拾ってくれたり、両替を快く引き受けてくれたりする確率が高くなることは、以前から漠然と知られていました。バロン博士らはこれを丁寧な実験で検証しました。詳細は省きますが、この実験からわかったことは、コーヒー豆のような心地よい香りを嗅ぐと、それだけで相手に対してよい印象を抱くようになるということ、そしてポジティブな感情はそのまま『相手を手助けしたい』という心理に転じるとのことです」

16「脳は妙に幸せになる」では、「幸福感は年齢とともにどう変化するか?」という問題が取り上げられ、以下のようなデータが紹介されます。

「アメリカ国民35万人にインタビューを行ない、彼らの幸福感が年齢とともにどう変化するかを評価しました。質問は家族構成や職業から人生観まで多岐にわたり、毎月2万人ずつ1年をかけて集計された大規模なデータです。解析結果によれば、人生に幸せを感じる度合いはU字曲線を描くことがわかりました。つまり、20歳以前まで高かった幸福感は、20代で一気に落ちこみ、40代から50代前半頃までが最低迷期となります。そして、これを過ぎると回復を始め、調査された範囲では最高齢である85歳に向けて徐々に上昇します。

人生のピークは老年期でした。この傾向は、子どもや配偶者の存在などの生活環境因子によってほぼ影響は受けないため、ほほ普遍的な経年変化であるといえます」

この興味深いデータから、著者が連想したものは、なんと『論語』でした。

「こんなデータを眺めていると思い出すのが、『四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う』という『論語』の一節です。

人は年齢を重ねると心境が変化します。一般に、心は平穏になり、生活の知恵が身に付いてきます。重要な局面でも冷静な対応ができるようになり、生きることへの感謝の心が芽生えてきます」

これは、拙著『老福論』(成甲書房)のサブタイトルにもなった「人は老いるほど豊かになる」というわが信条とも合致しますので、わたしは読みながら嬉しくなりました。

20「脳は妙におしゃべり」では、「ヒトはネアンデルタール人と交配してきた!?」として、著者は以下のように述べています。

「衝撃的なことは、ヒト自身もネアンデルタール人と交配してきたらしいのです。ネアンデルタール人は50万年前に人類と分岐した後、別の『種』として生き、3万年前に絶滅しました。ところがネアンデルタール人の骨からゲノム解析を行った結果、彼らの絶滅の直前にヒトと交雑した形跡があることが判明しました。私たち現生人類の遺伝子の1%以上がネアンデルタール人に由来しているのです」

さらに著者は、ネアンデルタール人のミトコンドリアにはヒトとの交雑の証拠がないとした後で、次のような衝撃的な説を述べます。

「ミトコンドリアは母系遺伝します。つまり交雑は、ネアンデルタール人の『男』とヒトの『女』の間で生じた可能性があるのです。どんな状況か想像してみてください。妊娠したヒトの女は混血雑種を生んだわけです。ここで重要なことは、ヒトの社会は、その混血雑種を忌み嫌い排除することなく、むしろ保護育成したからだという点でしょう。そうでなければ、混血した証拠が現代人に残っているはずがありません」

今回のネアンデルタール人の交雑の発見から、もう少し奥深いことがわかってきました。というのは、混血が認められるのは、現代人でも白人や黄色人であり、アフリカ系の黒人にはネアンデルタール人との混血は見られなかったというのです。「つまり、こういうことです」として、著者は次のように述べます。

「数万年前、私たちの祖先の現代人の一部が、果敢にもアフリカ大陸を離れて、ヨーロッパ大陸に渡ったのです。そこには、すでにネアンデルタール人が住んでいました。新参者のヒトと古参者のネアンデルタール人とのあいだで、どのような交流があったのかは想像の域を出ませんが、いずれにしてもDNAに残る痕跡から、交雑が生じたことは確かです。

新大陸へ移住した冒険家(あるいは、逃亡者、または追放された者?)が、その後、白人・黄色種へと変化したというわけです。つまり、ヒトという『種』で考えた場合、アフリカ黒人こそが純血、つまり血統証付き現代人ということになります」

21「脳は妙に直感する」では、「ひらめき」と「直感」の違いが次のように興味深く説明されます。

「『ひらめき』は思いついた後に、その答えの理由を言語化できます。『先ほどまでは気付かなかったが、今はこの答えの理由がよくわかる。なぜならば、かくかくしかじか・・・・・・』と言った具合に、その理由が本人に明示的にわかります。これが『ひらめき』です。

一方、『直感』は、本人にも理由がわからない確信を指します。思い至ったまではよいのですが、『ただなんとなく』としか言いようがない曖昧な感覚です。根拠は明確ではありませんが、その答えの正しさが漠然と確信できるのが直感です。 そして重要なことは、直感は意外と正しいという点です。単なる『ヤマ勘』や『でたらめ』とは決定的に異なります。

私はよく、ひらめきを『知的な推論』、直感を『動物的な勘』と説明しています。一言で説明すれば、ひらめきは陳述的、直感は非陳述的です」

22「脳は妙に不自由が心地よい」では、「”脳の正しい反射”をもたらすものとは」として、「頭のよさ」について以下のように述べられています。

「『頭がよい』という表現には多義性がありますから、その定義を一概に論じるのはむずかしいのですが、私は、頭のよさを『反射が的確であること』と解釈しています。その場その場に応じて適切な行動ができることです。苦境に立たされても、適切な決断で、上手に切り抜けることができる。コミュニケーションの場では、瞬時の判断で、適切な発言や気遣いができる。そんな人に頭のよさを感じます。このような適切な行動は、その場の環境と、過去の経験とが融合されて形成される『反射』です。だからこそ、人の成長は『反射力を鍛える』という1点に集約されるのです。そして、反射を的確なものにするためには、よい経験をすることしかありません」

24「脳は妙にオカルトする」では、「『神』の脳回路を刺激したら何が起こるか?」として、以下のように述べられています。

「人ある所にほぼ宗教が存在するという人類の歴史を考えれば、ヒトが『神なるもの』に対する親和性を本能的に持っていること、言い換えれば、神を感じる脳回路を生まれながらに携えていることは容易に想像できます。

では、その「神」の脳回路を刺激したら何が起こるのでしょうか? そんな研究が、ここ20年ほど実際に行われています。批判も多いのですが、もちろん大まじめな実験です。なかでも有名なものは、カナダのローレンシャン大学のパージンガー博士らによる一連の研究でしょう。彼らの手法は単純明快です。こめかみよりも少し後部、脳で言えば側頭葉に相当する部分を磁気刺激すると、存在しないはずのモノをありありと感じるというのです」

奇しくも、英語でこめかみのことを”temple”と表現します。つまり「神聖なる殿堂」という意味であり、奥の深い名前ですね。

また、「神を科学で解剖することは冒涜か?」という問題が取り上げられており、著者はこの問題について次のように述べます。

「私はむしろ、人間という存在が、もっと愛おしく感じられるのではないかと考えています。信心深い人ほど健康で長生きをするという疫学的データもありますし、宗教心を高めるような指導をすると、不正行為が減って、他人に対して優しくなるという実験データもあります。

だから、神の脳研究は、決して神への冒涜などではなく、私たちの健康生活に直結するのだと信じたいです。実際のところ、欧米的な科学のルーツは、そもそも宗教です。ユダヤ教やキリスト教の『神が創り給いしこの世界』がいかに巧妙にできているかを知りたいという願望を原動力として、科学が進歩してきたのですから」

そして、非常に興味を掻き立てるのが「幽体離脱の脳回路とは?」で、ジュネーブ大学病院のブランケ博士が、意識がある状態のまま被験者の頭蓋骨をはがし、むき出しになった脳に電極を挿入して刺激するという高度な実験を行ったことが紹介されています。脳の左側の側頭―頭頂接合部を刺激すると、被験者は、部屋に誰かがいる気配を感じたといいます。それも、すぐ背後にその存在を感じたそうです。ブランケ博士は、その「誰か」とは刺激された当人に他ならないことを確認しています。心はそのままに、体の位置が背後にテレポートしているわけです。

この発見に遡る4年前、ブランケ博士らは、さらに驚くべき事実を報告しています。右側の頭頂葉の「角回」と呼ばれる部位を刺激すると、被験者の意識は2メートルほど舞い上がり、天井付近から「ベッドに寝ている自分」が部分的に見えるというのです。心と体が分離して、他人の視点から自分を観察している。これは、まさに「幽体離脱」と呼ばれる現象です。

大いなる知的刺激に満ちた24「脳は妙にオカルトする」の最後は、次のように締めくくられています。

「驚かれるかもしれませんが、じつは、幽体離脱に似た現象は日常生活でもよく見られます。たとえば、有能なサッカー選手には、プレイ中に上空からフィールドが見え、有効なパスのコースが読めるという人がいます。こうした俯瞰力は、ブランケ博士らが実験的に導きだした幽体離脱現象とよく似ています。さらに言えば、客観的に自己評価し、自分の振る舞いを省みる『反省』も、他者の視点で自分を眺めることが必要です。自己を離れて眺める能力があるからこそ、私たちは社会的に成長できるわけです。

幽体離脱の脳回路は俯瞰力のために備わっているのかもしれません。主観と客観――その妙なるバランスに乗って立ち、『自分とは何か』を考えるとき、頭頂葉はとりわけ味わい深い脳部位です」

26「脳は妙に使い回す」では、「心」は脳回路における身体性の省略であるとして、以下のように述べられています。

「脳は、身体と情報のループを形成しています。身体から感覚を仕入れて、身体へ運動として返す。身体の運動は、ふたたび、身体感覚として脳に返ってきます。たとえば、花のよい香りが漂ってくる場合、蝶々ならば、鼻から匂いを感知して、脳に届けます。これが身体感覚からの入力です。脳はこれを『食物の場所だ』と読み解き、花ある方向に飛ぶように身体を仕向けます。これが身体運動への出力です。そして、正しく花の方向に飛ぶことができれば、匂いはより強くなります。この濃度勾配の情報を仕入れ続けることで、自分が正しい方向に飛んでいることがわかります。この情報は身体感覚への入力です。つまり、身体と脳の間で、情報の流れがループになっているわけです」

ところが、ヒトのように大きな脳では、事情が違ってきます。脳の自律性が高く、身体を省略して内輪ループを形成することができるのです。いわば、横着して脳内だけで情報ループを済ませるわけですね。この演算行為こそが、いわゆる「考える」ということなのであるとして、著者は「ヒトの心の実体は、脳回路を身体性から解放した産物」であると述べます。

そして、「心はどこにあるのか」という問題について、著者は述べます。

「ヒトの脳は、身体の省略という美味しい「芸当」を覚えたがゆえに、身体性を軽視しがちです。身体を動かさずに、頭の中だけで済ませたほうが楽なのはよく理解できます。しかし脳は、元来は身体とともに機能するように生まれたものです。手で書く、声に出して読む、オモチャで遊ぶ―活き活きとした実体験が、その後の脳機能に強い影響を与えるだろうことを、私は日々の脳研究を通じて直感しています」

最後に、著者は以下のような結論を述べています。

「ローマの詩人ユウェナリスは『健全なる精神は健全なる身体に宿る』という名言を残しています。この言葉が象徴するように、昔の人は身体を脳の上位においていたにちがいありません。ところが、後年にデカルトやフロイトなどのように精神の重要性に気づく人が現れ(そして、精神を強調しすぎたがゆえに)、現在では、脳を身体よりも上位においてしまう奇妙な錯覚に至ったのでしょう。そんな今だからこそ、心は身体から派生することを、あえて念頭に入れておくことが大切だと私は思うのです」

『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の中の「脳から生まれる心」にも書きましたが、わたし自身の考えを述べるなら、脳から心が生まれ、心の源が脳であることは疑うべくもありませんが、やはり脳だけではないとも思います。脳イコール心ではないということです。かつてフランスの哲学者アンリ・ベルクソンは『物質と記憶』において、脳をハンガーにたとえ、心をそこに掛ける上着にたとえました。つまり、脳機能が駄目になればハンガーが壊れて上着が掛けられなくなるように心にも異常をきたすが、心は脳に支えられてはいてもそのものではないというのです。

10年ぐらい前には、脳と心はそれぞれハードウェアとソフトウェアにたとえられることが多かったように思います。脳がCDやDVDなどのハードディスクだとしたら、心とは音楽や映像といったソフトであるというのです。

アメリカのペンシルヴェニア大学において、医学部と宗教学部の双方で教鞭をとるアンドリュー・ニューバーグによれば、脳と心の関係は、海と波の関係に似ているといいます。波の実体をなす海水と、海水に形と動きを与えるエネルギーのどちらかが欠けても波が存在しえないのと同じ意味で、ニューロンの機能と実体のどちらが欠けても心は存在しえないというわけです。わたしには、このアナロジーが一番しっくりくるように思います。

ともあれ、本書『脳には妙なクセがある』は非常に知的好奇心に満ちた面白い本でした。著者の本は、これまで糸井重里氏との共著『海馬』(新潮文庫)や『進化しすぎた脳』(講談社ブルーバックス)などを夢中になって読みましたが、本書も途中で読書を中断できなくなるほどでした。脳研究の世界は日々進化していると思いますので、これからも最新の研究成果をふまえた著者の新刊を楽しみにしています。