- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0922 メディア・IT 『ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ』 藤原智美著(文藝春秋)

2014.05.03

『ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ』藤原智美著(文藝春秋)を読みました。

著者は、1955年福岡市生まれの作家です。90年、「王を撃て」で文壇デビューし、92年に『運転士』で第107回芥川賞を受賞しています。小説のみならず、97年の『「家をつくる」ということ』、2007年の『暴走老人!』などのノンフィクションのベストセラー作品も書いています。

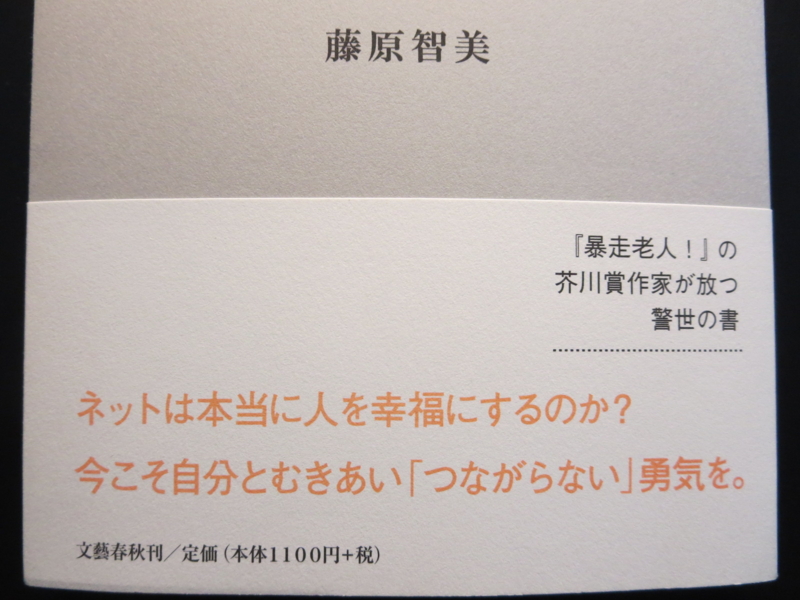

本書の帯は、こんな感じ

本書の帯は、こんな感じ

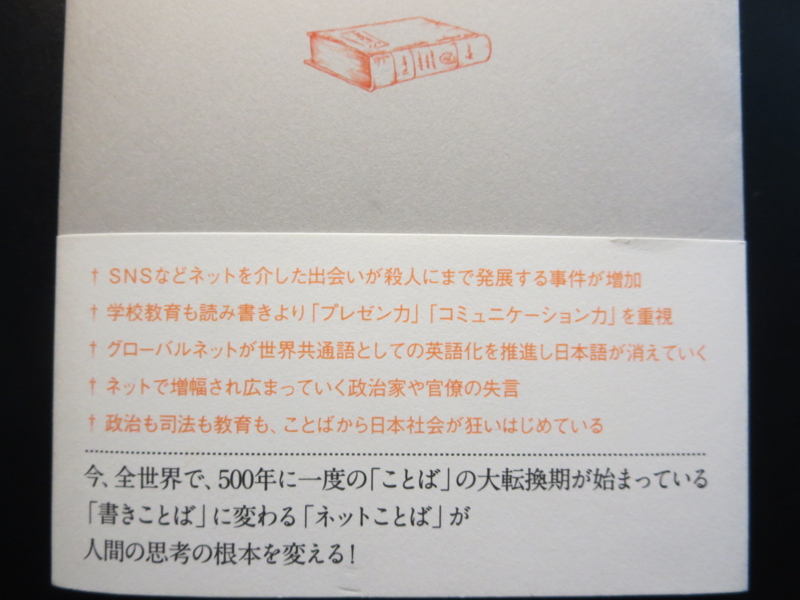

本書の帯には、「ネットは本当に人を幸福にするのか? 今こそ自分とむきあい『つながらない』勇気を。」「『暴走老人!』の芥川賞作家が放つ警世の書」と書かれています。また帯の裏には、「SNSなどネットを介した出会いが殺人にまで発展する事件が増加」「学校教育も読み書きより『プレゼン力』『コミュニケーション力』を重視」「グローバルネットが世界共通語としての英語化を推進し日本語が消えていく」「ネットで増幅され広まっていく政治家や官僚の失言」「政治も司法も教育も、ことばから日本社会が狂いはじめている」と危惧すべき問題が並べられ、「今、全世界で、500年に一度の『ことば』の大転換期が始まっている」「『書きことば』に変わる『ネットことば』が人間の思考の根本を変える!」と書かれています。

帯の裏は、こんな感じ

帯の裏は、こんな感じ

さらにアマゾンには、「メール、ツイッター、FACEBOOK・・・今やネットを介したコミュニケーションを避ける事は不可避であり、紙媒体や活字は消えゆく運命となっている。ネットによって『軽く』なった言葉が生み出す、政治家や官僚たちの暴言、失言の数々、そして、ストーカー殺人や無差別殺人の原因さえ作り出す『出会いサイト』や『掲示板』。そんな風潮の中で、はたしてネットを通じて『つながる』ことは本当に必要なのか。ネットで人間の孤独な思考は深まっていくのか。あえて『つながらない』ことに価値を見出す選択肢はないのか。『暴走老人!』の著者が放つネット文化、ネット言葉に懐疑を抱く中高年待望の書」という内容紹介があります。

本書の目次構成は、以下の通りです。

「まえがき」

序 章 ことばが人と社会をつくる

第一章 ことばから狂いはじめた日本―政治も司法も教育も壊れゆく

第二章 500年に一度の大転換―世界は活字でできていた

第三章 消えていく日本語―世界はすべて英語化する

第四章 人も社会も変えるネットことば―それでも本を捨てない理由

「あとがき―ただいまネット断食中」

「まえがき」には、本書のテーマが以下のように紹介されています。

「本書のテーマはつぎの3点です。1つ目は、ネットの普及によって紙に記される『書きことば』が急速に衰退していること。2つ目は、それによって国や経済のあり方はもとより、ぼくたちの人間関係と思考そのものが根本から変わろうとしていること。3つ目は、だからこそ人はネットをはなれて『読むこと』『書くこと』が必要なのだということです」

序章「ことばが人と社会をつくる」では、現在は数百年に一度のことばの転換期であるとして、次のように述べます。

「いまぼくたちをとりまいていることばの変容は、おそらく人類にとって数百年に一度という規模で、人とことばの関係のみならず、社会全体をまきこみながら加速しています。のちに人々は、この時代を人類史上のひとつの転換点として位置づけるはずです」

第一章「ことばから狂いはじめた日本」では、学校教育も読み書きよりトークの時代に突入したことなどを紹介した上で、次のように述べています。

「これまで社会は、書きことばを話しことばの上位に位置づけてきました。なぜなら書きことばは、印刷することで世の中に広範に伝播し、なおかつ時間をこえて未来に受けわたされる記録性をもっていたからです。だからこそ社会は、書きことばの教育に力を入れてきた。しかし話しことばが、デジタル化しネットにのせることができるようになり、状況は一変しました。いま、話しことばが書きことばを蹴散らすように、ことばのヒエラルキーを解体しようとしています。

しかし書きことばには、発信者の演技や容姿や声に惑わされることなく、考えやアイデアの内容を評価できるという利点があります。話しことば重視は、それを捨てさることにもなりかねません」

第二章「500年に一度の大転換」では、人間社会には文字ではなく話しことば、すなわち音声によって営まれる、いわば肉声の時代があったことを指摘し、次のように述べています。

「人類は古代から歌や楽器に親しんできました。ヨーロッパの洞窟遺跡からは、マンモスの牙や鳥の骨でつくられた旧石器時代の笛が発見されていますし、フランスのレ・トロア・フレール洞窟には、トナカイの角笛を持った半人半獣像も残されていました。洞窟という音がよく響く場所で歌い、楽器をかなでる古代人の姿が思い浮かびます。

文字や土器などと違って、音は形もなく消えていきます。歴史は、崩れおち跡形もなくなってしまった建築物、紙や木でつくられいまでは失われてしまったもの、そして匂いや音、声といった形をなさないものは、結局なかったものとして扱うしかありません。発掘できないものは存在しなかったと考えるしか方法がないのです。ここに歴史学の限界があります。その時代に生きている人にとって、音声こそ大事なコミュニケーション手段であったことを忘れてはいけません」

ヨーロッパの教会にはカラフルなステンドグラスも多用されています。「こうした視覚的な装飾芸術は、なんのためにつくられたのでしょうか?」と問題提起する著者は、以下のように述べています。

「いうまでもなくキリストと神にまつわる物語を示すものとしてです。その証拠に、印刷された書きことば=聖書が普及していくにしたがって、教会建築からは宗教画や彫刻などの装飾がしだいに姿を消していくのです。さらにステンドグラスはキリストや天使を描いたものから、抽象化された幾何学的な模様に変化していきます。大量に印刷された聖書のことばが、美しい視覚表現にとって代わったわけです。

当時は教会という建築空間そのものが、絵画や彫刻などを通して、人々に語りかけていたということになります。いまの聖書の役割をになっていたわけです。ヨーロッパの古い大聖堂は「石でできた百科事典」とたとえられることがあります。いわばそれは記憶装置でもあった。人々は宗教的な知識を視覚的に記憶していたのです。

やがて印刷された大量の聖書が登場する。そのとき宗教家は、記憶が文字に代わってしまったと嘆いたといいます」

さらに著者は音声言語の文化について次のように述べます。

「西洋詩の韻律や日本の短歌が五七五七七という詩形をとるのは、それらが音声言語の表現として発展したからです。声に出して美しい、覚えやすいということが追求されました。慣用的表現を多用する短歌に、近代以降、自由短歌が生まれたのは、印刷技術の誕生によって、それが歌うものだけでなく、文字にして「読むもの」へと変化したからともいえます」

そして、話しことばと書きことばの大きな違いは、時間を送り手がコントロールできるのか、受け手がコントロールできるのかという差であることを指摘します。つまり、音声言語は時間操作という点で発信者に有利で、文字言語は受信者に有利だということになります。

また著者は古代ギリシャへと目を向け、「古代ギリシャの哲学者プラトンは数々の著作を残しました。その大半は対話の記録という体裁をとっていて、主人公となるのは主に彼の師であったソクラテスです。当時のギリシャは吟遊詩人であるホメロスに代表されるように、話しことばの時代だったといっていいでしょう。ソクラテスもまた話しことばの哲学者でした。彼は人々との対話を通して哲学的な真理を追究しました。彼が到達したのは、『知』というものが、けっして間違いのない絶対にたしかなものであるとすれば、知者とは神以外のものではないという考えです。一方、知者といわれる人々は、みんな自分がほんとうは知らないのに知っていると思いこんでいる。それにたいしてソクラテスは、自分は無知であるということを知っている、という結論に達しました。有名な『無知の知』です」と述べています。

ソクラテスといえば、この読書館でも紹介した『ソクラテスはネットの「無料」に抗議する』では、ソクラテスが「話し言葉の時代」から、文字を読み書きする「書き言葉の時代」に移る過渡期に生きた人であり、「書き言葉は若者の知性を衰えさせる」と憂える言葉を残していることについて考察しました。

本書でも、著者は「ソクラテスによれば、文字で書かれたことばから得られるものは借り物の知識で、他人の考えやアイデアを本で得ること、それを自分の知識のように披瀝するのは、ズルイ!ということです。ソクラテスは、対話こそが思考のエンジンだと考えていたことは間違いありません。かつて寺山修司が発表した戯曲のタイトル『書を捨てよ 町へ出よう』ということばが、そのままソクラテスには似合います。彼はアテナイの街を哲学構築の主戦場としたのです」と述べています。

しかし、著者は次のようにも述べるのでした。

「ここで強調したいのは、ソクラテスもイエスも孔子も、文字に書き起こされることで時間を超越し、いまも影響力を発揮しているということです。ソクラテスは書きことばを否定していました。しかし皮肉なことに、彼のことばが数千年にわたって残りつづけ今日に伝わったのは、まぎれもなく弟子のプラトンによって書かれた文字言語のおかげなのです」

わたしも、話し言葉だけのソクラテスも賢明だけれども、やはりプラトンが本を書かなければソクラテスの言葉は後世に残らなかったという事実がすべてだと思います。記録しないことは存在しなかったことと同じです。わたしは、あくまでも本や書き言葉の力を信じたいと思うのです。まあ、ソクラテスにしろ、孔子にしろ、ブッダにしろ、イエスにしろ、真理を語った本人も偉大ですが、それを後世に伝えた弟子たちも同じく偉大だと言えるでしょう。

時代を経るに従って、書きことばは各地で普及していきます。そして、本というメディアも普及していくわけですが、「本が孤独と個人主義をつくった」と唱える著者は次のように述べます。

「国家の誕生と書きことばの標準化は、国民文学を各地で生みだしていきます。標準語は文学市場を拡大発展させて、話しことば中心の古い時代に気に入られたヒーローが活躍する物語ではなく、個人の人生観、哲学、心理、意識が反映される『小説』という書きことばのジャンルを生みだしました。印刷された書きことばは、国家を運営する政治や制度から国家間の条約、経済の基本である紙幣、人々を支える宗教や思想、そして文学までも包括する、500年間の時を支える文明社会の骨格であったということがいえます」

興味深かったのは、「話しことばの統一と方言の撲滅」というテーマでした。著者は、次のように述べています。

「ぼくが白樺派の代表作家、志賀直哉のある発言を知ったのは20代のころでした。文学者として彼はこういったのです。

『フランス語が世界でもっとも美しい。だから日本も・・・・・・』と主張しました。言語学者の田中克彦が自著のなかで、志賀直哉が国語を日本語からフランス語にかえようと提唱したことがあると書いていたのです。驚きました。大作家といわれる人が、もっとも端正な日本語を駆使する作家と評されている彼が、まさか日本語をやめようなどと公にいったというのは信じがたいことでした。

もうひとり、明治の教育者、森有礼は国語を英語にできるかどうか、その可能性を検討しています。彼は日本語が世界のなかで劣った言語である、と考えていたふしがあります」

これは、わたしも知りませんでした。もちろん、大いに驚きました。それにしても、途轍もないことを考える人物がいるものですね。

第三章「消えていく日本語」では、英語が世界語になる可能性について考察した上で次のように述べています。

「世界から言語の数が減る=淘汰されるという現象は、すなわち言語の寡占状態が強まるということです。その中心に英語があります。オセロのコマがいっきに白や黒に変わるように、世界の英語化は進行するでしょう。

グローバルネットという新しいメディアの登場が英語化をさらに後押ししています。その速度はどうやらぼくたちの想像をこえるものになりそうです。この現象は、バベルの塔の神話、神によってことばを通じなくされた人間たちが、ここにきてふたたび1つの共通語を手に入れようとしているとも解釈できそうです。いずれ、世界共通語である英語が世界語として誕生することになります」

第四章「人も社会も変えるネットことば」では、かつて一世を風靡したメディア理論の大家であるマーシャル・マクルーハンが登場します。マクルーハンについて、著者は次のように述べます。

「マクルーハンは、ラジオやテレビという電子メディアも人間の『中枢神経系が拡張したもの』だと主張し、その延長に『地球は1つの村』になるというちょっと突飛なアイデアを発表しました。こうした時代の空気をとらえたユニークな発言で、マクルーハンは賛否両論を巻き起こしながら60年代の論壇を駆けぬけたのです。

最近になって再びマクルーハンは注目を集めています。背景にはネットの登場があります。彼が唱えた『中枢神経系の拡張』『地球という1つの村』というイメージが、世界を網羅するネットのイメージと重なったのです」

「メディアが変われば時代も変わる」として、著者はマクルーハンが予見できなかった現代のネット社会について次のように述べます。

「マクルーハンがもっとももてはやされた1960年代は、一般的な双方向のメディアといえば電話くらいしかありませんでした。SNSが、全地球をおおうという事態は想定外だったのでしょう。

テレビやラジオの放送局を頂点としてピラミッド状にひろがるネットにたいして、現在のグローバルネットは投網をひろげたようなもので、発信点がいたるところにあり、それぞれが双方向の機能をもっている。ピラミッド型のネットが集権的なのにたいして、投網型のグローバルネットには自由参加型の『民主的』イメージが漂っています。しかし現実は、かならずしもそうではありません。たとえばアメリカ政府による監視がいきわたり、ほんの数社の巨大なグローバル企業によって運営されているといっていいネット社会は、マクルーハンがイメージしたような民主的な姿とはかけ離れているという見方もできます」

本書では、ネットの負の側面も明らかにしています。2013年、エドワード・スノーデンという元CIA職員は、アメリカが多くの人々の個人情報を無断で集めていた事実を内部告発しました。著者は述べます。

「この諜報活動は、個人のブログ、メール、通話などもチェックしていましたが、それ以上に衝撃的だったのは、対象がアメリカ人だけではなかったということです。一部の報道では日本人も対象になっていたということです。

社会に流通するすべての手紙や文書を開封し中身を検閲するのは物理的に不可能です。しかし、ネットになると検閲は可能になります。実際にアメリカ政府はいまもネットを監視していますし、アメリカに本拠地を置く検索サイトなどは、登録された利用者の情報を政府に提供することもあるという項目を、利用契約のなかにもりこませています」

そして、ネットは国家や政治に利用されるとする著者は「ツイッタ―にも裏がある」として、次のように述べます。

「民主的で全員参加的なイメージは、ネットの一側面でしかありません。むしろどんなシステムや制度よりも、ネットは中央集権的であるということもいえます。クリスマスツリーやピラミッドのように、頂点から一方的にことばが降りてくるだけの旧式のジャーナリズムとは違って、発信点は無限に存在するのですが、それを監視したり統御したりできるのは、ごくわずかな企業や政府です。ことばの発信点がオープンになっていることで民主的には感じますが、そこに流れていることばがどのように統御されているかは外部から見えないのです」

ツイッタ―に代表されるように、ネットにおける文章はどんどん短くなっています。果たして、短いほど内容も良い文なのでしょうか。そのことについて、著者は「書きことばが衰退するということは、読む力も衰退するということです。よって読者の力も同時に衰えていきます。現在、紙に書かれる文章も短文化が進んでいますが、短文しか読まない読み手がふえているからにほかなりません。長文を読めない人がふえているのです。ネット上では『長々と書いて説明しなければならないのは、そもそもダメなアイデア』と見なされます」と述べています。まあ、異様に長いわたしのブログなどは最初からダメですな。(苦笑)

そもそも、なぜ人はネットで「つながる」ことを求めるのでしょうか。著者は、以下のように簡潔に述べています。

「ネットで『つながる』のは、ビジネスの人脈を得るためであったり、趣味の仲間を探したり、さまざまな情報を得るためです。さらに他者からの承認願望を満たすために、ひたすらデコレーションされた自己愛を露出することであったりもします。SNSやブログといったネットことばのほとんどは、ネット的に他者と『つながりたい』という願望が電子的に組織されたものだといっていいでしょう」

本の持つ重要性を知る著者は、次のように述べます。

「最近よく、『本のよさはその質感にもある』と耳にします。しかしそれは消えゆくものへのただのノスタルジーではないか、という意見も根強い。

しかしそうでしょうか。本を手にとる。まず重力を感じます。作品ごとにおもむきの異なる装丁に、読者は楽しみを覚えます。頁を開くと紙の匂いがし、活字の種類や並びと配列にも工夫と個性があります。本には作品の中身だけでなく、外観、質感、手触りという楽しみもある。読者はふだんはあまり意識しないが、その視覚的、触覚的情報は重要です。

本はメッセージ内容だけでなく、モノとして発信している情報もひっくるめて『本』なのです。ぼくの本棚にある何冊かは、手にとるだけで買った本屋の情景さえも思いださせてくれます。人間はいつの時代も日常で使うもの、消費するもの、つくりだすもの、それらすべてと、触覚や嗅覚や視覚といった五感とのかかわりあいを通してつきあってきました。狩りの道具から料理まで、また工業製品においても、その手触りや匂いや音などを感じとりながら親しんできた。本もそのひとつなのです」

「つながる」ことだけに価値があるのではありません。「つながらない」ことにも価値があると訴える著者は、最近ある事件で話題になった本について次のように述べます。

「だれもが知っている日記があります。

2年間もの長い間、狭い隠れ家で8人のメンバーの1人として息を潜めるように暮らした少女が書いた日記は、彼女の死後に発見されて、世界中でベストセラーになりました。アンネ・フランクがつづった日記は、キティーという架空の人物に送る手紙という体裁をとっていますが、それ自体が小説、文学作品として読むことができるものです。

彼女は作家として読者にむけて書いたわけではありません。息を殺し暮らさなければならないという想像をこえた閉塞感のなかで、『書くこと』によって自分を支え、生を営む意味を考えつづけたのだと思います。

ここに書きことばの神髄があります。書くことは思考であり、その思考を深めること、継続することで、生きのびる力を得ることができる」

最後に、「書きことば」の力を信じている著者は述べるのでした。

「書きことばとは突き詰めると、自己との対話であり、思考です。他者との上っ面の会話や技術としてのコミュニケーション力で、自分を支えることはできません。孤立した思考世界で自己と対話することは、ネットではなく本でなければできないことなのです。そこには『つながらない』価値があります。失われつつある書きことばをぼくが捨てされない理由もそこです」

全体的にネット社会を悲観的にとらえ過ぎているきらいはあるものの、わたしは基本的に著者と同意見です。「つながらない価値」というものを『アンネの日記』を例に出して述べた所などは感心しました。また、ちょうどこの本を読んでいた時期があの「アンネの日記事件」の真っ最中で、まだ犯人も捕まっていない時期だったので、ことさら強く記憶に残りました。このような理由で忘れられなくなる本というものもあるのですね。