- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0937 哲学・思想・科学 | 帝王学・リーダーシップ | 経済・経営 『マルクスが日本に生まれていたら』 出光佐三著(春秋社)

2014.06.12

『マルクスが日本に生まれていたら』出光佐三著(春秋社)を再読。

百田尚樹氏のベストセラー小説『海賊とよばれた男』の主人公・国岡鐵造のモデルとして知られる出光興産の創業者が自身の思想・哲学を記した本です。初版は1966年(昭和41年)で、この年はわが父・佐久間進がサンレーの前身となる北九州市冠婚葬祭互助会を創業した年です。父は北九州が生んだ世界的実業家である出光佐三翁を深く尊敬していました。そして、佐三翁がこよなく愛した「人間尊重」という言葉を自社の経営理念としています。

百田尚樹氏の言葉が記された本書の帯

百田尚樹氏の言葉が記された本書の帯

本書は、2013年に新版として新しく出版されました。もちろん、『海賊とよばれた男』のブームに乗っての再出版でしょう。じつに半世紀近くの時間を超えて蘇ったわけですが、一読して、その内容がいささかも古くなっていないことに驚きました。本書の表紙には腕組みをした著者の写真が掲載され、帯には「苦難との闘いを、次から次に突破してきた”海賊とよばれた男”がここにいる」という百田氏の言葉が記されています。

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「新版刊行にあたって」

序論 なぜマルクスをとり上げるのか

1 平和にしあわせに暮らす社会とは

具体的にどんな社会か

2 人間解放の道

3 歴史と社会

4 経済と経営

5 労働観と貧乏論

6 道徳と宗教

7 マルクスと私

結び―マルクスの功罪と日本人の使命

「新版刊行にあたって」の冒頭では、以下のように本書が生まれた経緯が書かれています。

「1966年当時、出光興産の社長室メンバーは、出光の経営のあり方を考える材料としてカール・マルクス(1818~83)を研究し、その結果を元に社長である出光佐三と共に勉強会を実施した。

本書は、その勉強会の記録をまとめたものであり、社長室メンバーの質問に佐三が答える形でまとめられている。『人間解放』『歴史と社会』『経済と経営』『道徳と宗教』といった幅広いテーマでの問答が展開されており、佐三が出光興産の経営で具現化してきた哲学の根本が窺える内容となっている」

研究を開始した社長室メンバーは、マルクスと出光佐三の思想の〈出発点〉と理想とする〈到達点〉は同じであることに気づいたそうで、以下のように書かれています。

「〈出発点〉マルクスは資本家階級の搾取への反対が出発点であった。出光佐三も学生時代、大阪の金持ち(成金)のあり方に反発し、『黄金の奴隷たるなかれ』と叫んで歩み始めた。

〈到達点〉マルクスは搾取のない、人間が人間らしく生活できる社会を目標とした。出光佐三も人間が中心となって仲よく助け合い、その団結した力で平和に暮らす社会を目指した。

ところが、両者のその理想に到達するために描いた筋道は、全く異なるものであった。マルクスは理想の実現のためには階級的対立闘争が不可避であると考えたのに対し、出光佐三は人類愛の上に立った互譲互助、和の道を唱導した」

1「平和にしあわせに暮らす社会とは具体的にどんな社会か」では、「福祉と自由競争」について、著者は次のように語っています。

「人間が平和にしあわせに暮らせるような社会を目指している点では、マルクスも出光も同じだと思うね。しかし福祉・しあわせの内容、その目標に達する手段になると、全然正反対だ。マルクスは人間の福祉の根本を物に置き、目標に達する手段を階級の対立闘争に求めているようだが、ぼくは違う。人間のしあわせは心にあって、それにはお互いに譲ったり助け合ったりして、仲良くするという互譲互助・日本の和の精神がなければならないと思う。したがって、人と物、互譲互助と対立闘争というように、マルクスと出光とは根本的に相容れない点がある」

また、「マルクスと出光の人間観の相違」について、著者は述べます。

「鈴木大拙先生の話を聞いたときに、心と知恵の区別をぼくなりに次のように判断したんだよ。心というときに、われわれは善い心とか、悪い心とか言っているが、本来悪い心というものはないと思うんだ。心は真心だけであって、その心が発達した人は知恵を悪いほうには使わない。心なくして知恵だけ発達したものは、なにをするかわからない。その心をつくるために宗教・哲学とか教育とか修養などというものがあるんじゃないか。人間尊重とは、心をつくることとも言えるね。表現はまずいかもしれないが、知恵は手段、心が根本ということだ。人間がしっかりしていて、2人以上で仲良くするような人は、心の人であり、対立闘争をする人は知恵の人と言えるかもしれんね。『物の世界』では心を無視しているから、対立闘争して人類全滅の危機まで行き、『人の世界』では心を尊重し心の積み重ねが出来ているから、知恵を平和のほうに使うことになる。心を忘れて知恵の奴隷になってはいけない」

「日本人の家族主義について」では、著者は以下のように語ります。

「日本の家族主義は、親子兄弟仲良く暮らすという平和な、しあわせな姿として、世界に誇るべきものなんだ。家族の中に中心があって、そのもとに、皆が愛情と信頼でつながっている。愛によって育った人は、純情であって人を疑わず信頼するから、一致団結する。これが日本の和の精神のもとであり、その小さい現われが家族主義、大きい現われが日本国、無防備の皇室、無防備の国民ということだ。その反対に、いじめられて育った子は疑い深く人を信頼しない。そこで個人主義になり権利思想になるのは当然である。これが日本以外の征服・対立闘争の外国である。このようにみてくれば、日本の平和・福祉の数千年の歴史の基礎ともいうべきものが家族主義なんだ。対立闘争の国の人から言えば、家族温情主義は資本家の搾取のかくれみのなどと言うが、そうじゃない。彼らは愛情によって育った人が純情で、お互いに信頼して一致団結する、とう実体を知らないんだ。日本の家族主義のような立派なありがたい形を知れば、誰でも賛成すべきものとぼくは思うね」

さらに、「夫婦の在り方はどう考えますか?」という社長室スタッフの質問に対して、著者は次のように答えています。

「夫婦は愛のつながり、情のつながりかな、これは外国の行き方から言えば、お互いが好きで夫婦になったのだから、嫌になったら別れればいいじゃないか、ということだろうが、しかし子供がかわいそうだ。日本人は子供のためにけっして夫婦別れはしない、というところがありはしないか。自分らの勝手によって、子供を犠牲にするなど日本人には考えられない。子供のために夫婦別れができない、ということになると、外国人はそれは卑屈だと考えるんだろうね。自分さえよければいいんだから、外国人は平気で別れる。むろん例外はあるよ。しかし一般的に言って、外国人はそれが合理的だという行き方をするが、日本人は情愛というものを中心として、自分がその中に溶けこんでいくという行き方だから、個人主義というものはない。個人主義は日本の家庭には絶対にありえない。もちろん、現在は外国かぶれした世相だから、話にならんがね」

2「人間解放の道」では、「組織は心の中にある」として、著者は述べます。

「組織は形式として必要だが、ほんとうの組織や規則は自分の心の中にちゃんともっていて、形式的な組織に縛られてはいけない。そして、これができるのは日本人だ。外国の経営は『和』ということがないんだよ。外国では権利を主張して、お互いが対立しているから譲り合うということはないだろう。そこで、その対立している人を組織でつなぐことになる。だから日本人に言わせると、それは烏合の衆であって、人数ばかり多く要して、しかも力は弱いものである。日本人にとって組織は形式的なものであって、お互いが心でつなぎ合っている。それが日本の和だ」

3「歴史と社会」の冒頭では、社長室スタッフが「自然の現象も社会の現象も、物質の運動携帯である」というマルクスの考えを紹介します。それに対して、著者は「自然現象はそういうことが言えるかもしれないが、社会に対してそんなことが言えるかね」と疑問を呈し、次のように持論を展開します。

「社会は人間がつくっているものだぜ。人間なくして社会は成り立たない。社会の中心は人間なんだ。だから人間の心を抜きにして、いくら社会のあり方を論じたって駄目だよ。そしてその人間の心の中心は、再三言うように、平和に仲良く暮らすということだ。そこに人間の尊厳があるんだが、そういう人間の心が物質の反映によって変化していくなどということは、本末を誤った、ありうべからざることで、人間の尊厳に対する侮辱だと思うね。ことに今日のように対立闘争で行き詰まった世界の現実をみるとき、平和と福祉をうち立てる人間の尊厳に対する認識が、いかに大事なものであるか、はっきり証明されているじゃないか」

また著者は「人間は神・仏とは違って、獣類に似た、人間らしい矛盾性をもっている」と指摘し、次のようの述べます。

「人間が矛盾性をつつしむということが先であって、それをやらずに、いくら社会の仕組みや制度を変えたって、社会はよくなりはせんよ。もしマルクスのように、社会の現象は、人間の心とは独立した物質の運動形態であるというようなことを言うならば、それは人間を社会の奴隷、人間の矛盾性の奴隷になれということじゃないか」

さらに人間の霊魂の問題にまで踏み込み、著者は次のように述べます。

「人間が霊とか魂などをもっていることは確かだ。人間は霊魂をもって生まれてきているとも言える。そこで、そういう霊魂と肉体をもって生活しているのが人間なんだから、肉体の面から言って、物も必要であることは当然だ。しかし、その物は人間からみれば一部にしかすぎない。霊魂とか心とかいうものが、人間生活のあり方の上で中心をなしているんだ。ところが唯物論のように肉体を重視して、霊魂や心を認めないほうから言えば、物がすべてであって、物の世界になるのは当然のことだ。しかし肉体も霊魂も認めるほうから言えば、物も必要であるが、それは一部であって中心は霊魂とか心のあり方ということになる。だから、肉体と霊魂ということについて言えば、肉体を中心とした世界は行き詰まったんだから、霊魂とか心の存在を認めて研究する時代になったのではないかと思うんだ」

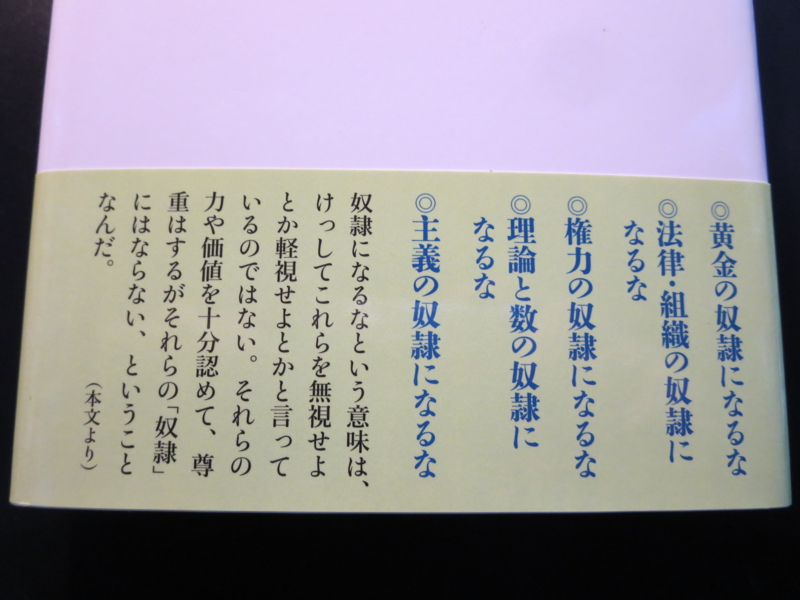

「奴隷になるな」と書かれた帯の裏

「奴隷になるな」と書かれた帯の裏

ところで、著者は何よりも「奴隷」となることを嫌います。具体的には、「黄金の奴隷になるな」「法律・組織の奴隷になるな」「権力の奴隷になるな」「理論と数の奴隷になるな」「主義の奴隷になるな」ということです。有名な「黄金の奴隷となるな」については、次のように述べています。

「金の奴隷になるということは、もう金さえ儲ければいい、人に迷惑をかけようが、国家に害を与えようが、自分の人格を落とそうが、なんでもいい、金さえ儲ければいい、ということだ。ところが、金を尊重するということは、経費を節約する、無駄をはぶく、自分をつつしむ、合理的に経営する、等々のことなんだ。この資本主義時代には、金を無視することは自己破滅だ。だからこれを尊重しなければならんが、金に人間が振り回されちゃならん、ということなんだ。つまり、人間が金や物の主人になるということだね。このことは別の言葉で言えば、出光では、資本は人なり、資金は金なり、となっている」

最後の「主義の奴隷になるな」については、次のように述べています。

「社会は人間が構成しているから人間が中心である。そして、2人以上仲良く暮らすことである。それには『お互いに』という和の考えをもたねばならぬ。人間の矛盾性から当然出てくる我欲・利己・わがままを主張することをつつしみ、お互いに譲りお互いに助け合う、というすこぶる簡単な福祉の真理を実行に移すことである。この実行は、矛盾性をもつ人間には至難中の至難である。言うは易く行なうは難し、ということである。この簡単な真理を、微に入り細をうがって面倒くさくしているのが、哲学のように思えてならない。同時に、学問や理論にとらわれて、むやみやたらと対立闘争を強化しているのが、主義の奴隷になっている人のように思われてならない。いかにすれば仲良くなれるか、この簡単なことを実行することである。これが人間のすることであり、人間の尊厳である」

4「経済と経営」の冒頭では、「資本主義経済では搾取はなくならないか」という問題を取り上げ、著者は次のように語ります。

「マルクスは頭から資本を否定してかかっているようだけれども、資本家が搾取することは許せないが、資本を活用することと搾取とは別のことじゃないかと思うね。出光では『資本は人なり、資金は金なり』と言って、両者をはっきり区別している。そういうぼくから見て、マルクスが資本家の搾取に対して闘争し、さらに階級闘争にまで進んだ、ということは理解できるんだ。しかしながら、資本家も覚醒した今日において、もしマルクスが日本に生まれていたとしたら、対立闘争にはもう終止符を打って和の道に入ることに努力したんじゃないか。そして階級の利益を超越して、全人類の平和と福祉の道に入ったことと思う。だから今日のマルクス主義者たちは、和の道のあり方を研究して、プロレタリアートのことだけを考えずに全人類の平和・福祉の道を選ぶことが、マルクスの霊に応える所以じゃないかね」

5「労働観と貧乏論」では、「労働組合運動をいかに評価するか」という問題を取り上げ、著者は次のように語ります。

「マルクスは対立闘争の国に生まれ、対立闘争を前提として資本家とたたかい、その結果、現在では資本家も目をさましたのだから、現在のマルクス主義者たちはもう対立闘争の考えはやめて、日本の和の道のあり方をとり上げたらどうかと思うね。

マルクスが日本に生まれて今日生きておったならば、頭の鋭いマルクスのことだから、きっとそうするだろうとぼくは思う。ことに核爆発の出来た今日では、もう対立闘争の道を歩いていると、人類は全滅するだけだからね」

6「道徳と宗教」では、「資本主義社会には超階級的思想はありえないのか」という問題を取り上げ、著者は次のように述べています。

「全人類の希望しているものは、永遠の平和と福祉以外には絶対ない。いかなる場合にも、それ以外にはない。だから思想というものも、仲良く平和に楽しくしようとする思想以外にあるべきではないと思うね。階級的に分裂して、対立闘争するというような思想は、思想と呼ぶに値いしないのではないかね。それは手段じゃないか。

永久不変の思想は、平和に仲良く暮らすということだ。マルクスは最後に望んでいたものもそれだと思うね。ただ、いかに一時的な手段とはいえ、プロレタリアートの階級だけの平和と福祉を目指すというようなことは、駄目だね。それだから行き詰まったんだ。マルクスは西欧の土地に生まれて対立闘争の道のみを知って、日本のような仲良く平和に行く道を知らなかったから、階級闘争に行ったんだろう。そこで階級闘争の道を歩くとすれば、マルクスの言うとおり、弁証法的唯物論になるのではないか」

7「マルクスと私」では、著者は「マルクスの霊前への報告」を述べます。

「ぼくは君たちから、いろいろマルクスのことを聞いて、マルクスを非難するよりも同情する気持のほうが強いね。マルクスは人類の平和と福祉を目指しながら、たまたま対立闘争の西欧の土地に生まれて、日本のような和の道を知らず、否応なしに対立闘争の道を歩かされたんだからね。出光のあり方や日本の互譲互助・和の道などをマルクスが知ったならば、喜んだのじゃないかと思うんだ。その意味で、今度の勉強を機会に、君たちは、出光はこうして仲良くしあわせに50数年間やってきましたよ、日本には2000年も前からこういう和の道がありますよ、ということを、マルクスの霊前に報告したらどうだい。労働者階級のみでなく、全人類が仲良くしあわせにいく道があることをマルクスが知ったならば、きっと喜ぶと思う」

結び「マルクスの功罪と日本人の使命」では、マルクスと出光佐三との比較研究を通じて得た結論が以下のように述べられています。

「マルクスと出光は、その出発点・目標は同じでありながら、マルクスは対立闘争の道を歩き、出光は和の道を歩いた、というような、極端な正反対の姿となった。これはまったく、マルクスが我欲・征服・利己の祖先をもった対立闘争の西欧の土地に生まれたから、そういう階級闘争の手段を与えられ、出光は無欲・無我・無私の祖先をもった和の土地に生まれたから、人間尊重の道を歩いたということだろうと思うね。

だから再三言ったように、マルクスが日本に生まれていたならば、出光のような道を歩いたかもしれないし、出光が西欧に生まれていたならば、マルクスのような道を歩いたかもしれない。

そういう結論を得て、ぼくが今あらためて痛感していることが2つある。1つは、日本の皇室・国体の偉大さということ、もう1つは、われわれ出光のあり方が非常に尊いものになってきたということ、この2つだ」

わたしは、本書を読んで絶句しました。そして、出光佐三という人がいかに凄い思想家であることを思い知るとともに、出光哲学のスケールの大きさに驚嘆しました。あの世界を大きく変えた思想家マルクスを研究するのではなく、自分と比較するという発想。そして、「マルクスが日本に生まれていたならば、出光のような道を歩いたかもしれないし、出光が西欧に生まれていたならば、マルクスのような道を歩いたかもしれない」という結論。そこから「日本の皇室・国体の偉大さ」を痛感し、最後には「われわれ出光のあり方が非常に尊いものになってきた」と自負しています。いやはや、この自信はただごとではありません。

出光佐三という人は、「人間尊重」思想をもって本気でマルクス主義を乗り越え、社会を良き方向へ進める覚悟を持っていたのです。出光佐三翁に対する畏敬の念がますます強くなったことは言うまでもありません。