- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2366 プロレス・格闘技・武道 『吉田豪の“最狂”全女伝説』 吉田豪著(白夜書房)

2024.11.09

『吉田豪の“最狂”全女伝説』吉田豪著(白夜書房)を読みました。「女子プロレスラー・インタビュー集」というサブタイトルがついています。著者は1970年、東京都生まれ。プロ書評家、プロインタビュアー、コラムニスト。編集プロダクションを経て「紙のプロレス」編集部に参加。そこでのインタビュー記事などが評判となり、多方面で執筆を開始。格闘家、プロレスラー、アイドル、芸能人、政治家と、その取材対象は多岐にわたり、「ゴング格闘技」をはじめさまざまな媒体で連載を抱え、テレビ・ラジオ・ネットでも活躍の場を広げています。著書にブログ『吉田豪の空手☆バカー代』、ブログ『書評の星座』、ブログ『書評の星座 紙プロ編』で紹介した本をはじめ、『人間コク宝』シリーズ(コアマガジン)、『聞き出す力』(日本文芸社)、『サブカル・スーパースター鬱伝』(徳間書店)などがあります。

本書の帯

本書の帯

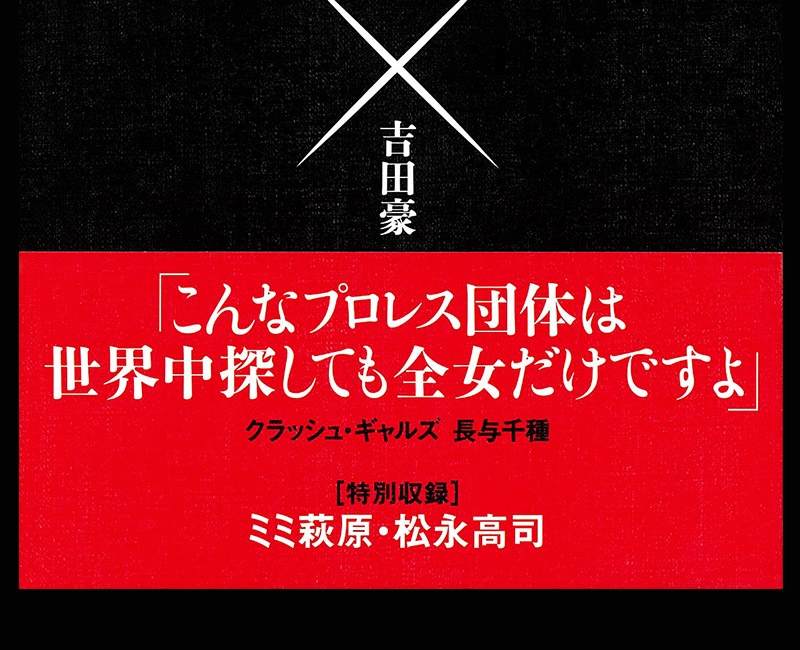

本書のカバー表紙にはリング上でコールを受ける瞬間のクラッシュ・ギャルズ時代の長与千種に紙テープが飛ぶ写真が使われ、帯には椅子を持った著者の写真とともに「愛憎充ちた全女のリングにプロインタビュアー・吉田豪が迫る!」と大書され、「ブル中野/長与千種/ダンプ松本/マキ上田/神取忍/赤城マリ子/クレーン・ユウ/立野記代/ナンシー久美/大森ゆかり/ロッシー小川/井上京子/影かほる/志生野温夫/堀田祐美子/ボブ矢沢/ミミ萩原/松永高司」と登場する人物たちの名前が並んでいます。帯の裏には、「こんなプロレス団体は世界中探しても全女だけですよ」というクラッシュ・ギャルズの長与千種の言葉が紹介され、「〔特別収録〕ミミ萩原・松永高司」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

ブル中野

自分がもしそこで死んでいたとしても

それでいいやと思った

これでお客さんは絶対に納得させられる

長与千種

あそこまでやるプロレス団体は

全国探しても「全女」だけですよ

ダンプ松本

「リングの上で殺しても刑務所には入らないんですよね?」って試合前にいつも確認してた

マキ上田

負けなきゃいけないジャッキーとの敗者引退マッチ

でもフォールされると体が反応しちゃうんですよ

神取忍

メチャクチャな対抗戦ブーム

そんな時代に生きられて良かった

赤城マリ子

低迷して金庫に1円のお金も入ってなかったのが

大田区体育館で1千万興行上げた時、すごかったですよ

クレーン・ユウ

新人時代に先輩からのきついシゴキ

「人生ゲームのおもちゃのお金を持って

肉屋で靴下買ってこい」

立野記代

芸能の仕事を「辞めたい」って言ったら会長が、

「お前らにいくらかけてると思ってるんだ!

今すぐ金もってこい!」って

ナンシー久美

B班は雑草集団だから練習させなきゃって

思うじゃないですか?

だけどヤツらは練習しない!

大森ゆかり

全女に入ってみたら女子高生みたいなノリで

私は楽しかった

ロッシー小川

全女っておかしなもんで、

公式的なアングルってないんですよ

井上京子

「この世界はな、性格の悪いやつが上に上がるんだ」

田舎には悪い人がいなかったから

松永ファミリーには驚いた

影かほる

ダンプ松本のふりしてメイン試合に出てバレなかった

それが私の現役時代の一番の思い出

志生野温夫

放送しててもクラッシュの時代は怖かったんです

一番気を使ったのは、誰か死ぬんじゃないかって

堀田祐美子

金網の上からバーンと落とされて首が曲がって

脚が向こうにビヨーンと行っちゃった時、

「あ、私死ぬ」って思ったね

ボブ矢沢

試合中に首を骨折した北斗晶が

「ボブちゃん、首引っ張って!」って

ブル中野

殺したいほど憎める人に出会えたんです

最高の恋人に出会えたのと同じで、やっと会えたんです

ミミ荻原

外国人レスラーから

押さえ込まれるたびにキスされて…

松永高司

日本全国を女子プロレス一色にする

そうすると日本全国に散らばった

お金をかき集められる(笑)

「あとがき◎あとがき代わりの著者インタビュー」

サブタイトルにもあるように、本書は女子プロレスラーのインタビュー集です。つまり、ブログ『1993年の女子プロレス』で紹介した本と同じです。同書の著者である柳澤健氏と、本書の著者である吉田豪氏は旧知の仲ですが、全日本女子プロレス(全女)の狂気について追及する二強的存在です。特に、彼らは全女で行われたタイトルマッチはすべて「押さえ込み」と呼ばれる真剣勝負であり、団体の経営者である松永兄弟が賭けの対象としていたという事実にこだわります。

2024年4月5日(現地時間)、WWE「ホール・オブ・フェーム」殿堂入り式典が行われ、ブル中野が殿堂入り式典に出席。ポール・ヘイメンに続いて2番目の登場となり、紹介者はアランドラ・ブレイズ(メデューサ)でした。ブル中野は、かつてWWFと呼ばれたWWEで大成功した最初の日本人となりましたが、著者の「いわゆるアメリカンプロレス的なものに馴染むのってどうでした?」という質問に対して、「ホンット楽でしたね(あっさりと)。こんなに楽してお金もらっていいんだって」と即答しています。「ダハハハハ! そうだったんですか!」と言う著者に対して、中野は「日本の13倍じゃないですか、ギャラにしても人口にしても、プロレスは日本が絶対一番で全女が一番だし、そこでやってきたから、どこに行っても楽でしょうがないんですよね。お客さんをどうやれば沸かせられるかわかってるし、本当に楽しちゃってるなって。ダンプさんと組んだ極悪同盟の一番初めのときとまったく同じだと思ったんで」と答えています。

長与千種へのインタビューでは、かつての全女は今なら完全アウトという話になります。長与が「いまって、わけのわからない言葉がいっぱいあるじゃないですか、マタハラとかパワハラとか。でも、その当時ってそんなものはなかったですから。だからといって、あそこまでやるっていうのはたぶん世界でたったひとつの団体だけだったと思うんですよ」と言うのですが、それに対して著者が「確実にそうでしょうね」と言い、さらに長与は「だからおもしろいですよ。だってリアル&フェイクっていわれたら、ほぼリアルですからね。それこそドロドロしたこともあれば、これってゴーストライターがいるんじゃないの?っていうぐらいのこともあるし」と答えます。著者は「だって、より仲が悪くなるように松永兄弟が選手を焚き付けてたって話もありますからね」と言うのでした。

ダンプ松本に対しても、著者は「全女って、嫉妬とかの感情がリングで全部出る団体だったじゃないですか」と言います。ダンプは、「出る! だからケンカ試合がおもしろいって言われてたし、わざとケンカになるように社長とかめねージャーが、千種に『ダンプがこういうふうに言ってたぞ』、自分には『千種がこういうふうに言ってたぞ』って言ってきたからね。飛鳥とはちょっと仲良しだったんだけど、千種はデビルさんと仲良かったでしょ。千種はデビル派で飛鳥はジャガー派で、それがそういうふうにケンカして、『なんだよコノヤロー!』って思うじゃない。で、リングでしか会わないのね。控室もバスも全部違うから。そしたらもう『リングの上で殺しても刑務所には入らないんですよね?』って確認だけはいつもしてたから。『大丈夫だよ』って言われて、じゃあいいや、思いっきりいこうって。一度ドス持ってったときだけ、社長たちに呼び出し食らったけど」と物騒なことを語っています。

全女の選手ではありませんが、著者は神取忍にもインタビューしています。1987年7月18日、元ビューティー・ペアのジャッキー佐藤と神取忍が行った壮絶なケンカマッチは、女子プロレス史上、最大の「伝説の試合」として知られます。ジャッキー佐藤の顔面は無残にも破壊されました。試合後の神取は、「謝りにいかなきゃみたいな感じで1回喫茶店で会って。たしかに顔は腫れてて、『すみませんでした』みたいな感じだった。そこではすごく納得していなくて、なんでこっちだけが謝るんだと思って。たしかにそれ以上のことをした。それはたしかにごめんなさい。それは謝りますってなったとしても、そこは双方が納得してる話だよって」と言います。著者が「ジャッキーさんの考える全女流シュートファイトと違ったんじゃないですか?『あれ? 押さえ込みじゃないの?』みたいな」と言うと、神取は「あ、そうだ! それはあるね。『なんだよ、これ!』『お前、押さえ込みって言ったじゃん!』みたいな(笑)。それはあるかも! そうだそうだ、そりゃ怒るよね」と気づくのでした。

1970年にデビューした赤城マリ子は、「当時、私たちがいつも言われたのは、女の子は男のお仕事、猪木さんや馬場さんたちのお仕事のなかにおじゃましているんだ、と。ホントは入っちゃいけないところなんだってよく言われたんです。『だから女の子は女の子の部分で仕事をしなさい。男の領域に入っちゃダメだ』『女の子しか使えない技、女の子しかできないことをやりなさい』と」と語ります。著者が「別ものとして進化するべきだっていう」と言えば、「うん、『女の子の体ってものすごく線がきれいなんだよ。男性が鉈であれば女の子はカミソリだから女の子らしく』って、それはよく言われました。ところが、いまはみなさん鉈でいらっしゃるのね。だからおもしろみがない。昔よくジャンボ鶴田が観に来て、『赤城さんの首投げきれいですね、俺たちはああ投げられないんだよ』って言ってたの」と述懐しています。

クラッシュ・ギャルズやダンプ松本と同期の大森ゆかりも登場します。著者は「女力道山と呼ばれてましたけど、もともと体も大きいし力も強かったわけですよね」と言います。すると、大森は「小学校2年生のときにもう父親をおぶってたし、中学校に入ったときには家族全員、200何十キロ背負って歩けてたんですよ。父親が180何センチで125キロあって草相撲をやってて。こないだ病気で60キロぐらいになって死んじゃったけど、すごい豪快で。男だったら相撲取りにさせたかったと思うんですけど、無理だからプロレスで。だから相撲部屋とかよく遊びに行ってて、相撲取りいっぺんにふたりおんぶして、相撲取りが驚いたりして。きっととんでもなかったんだよね」と語っています。確かに、とんでもないですね!

全女のフロント出身で他団体の経営もしたロッシー小川は、松永兄弟のレスラー管理について「自分たちでコントロールできなくなったらもう選手をやめてもらうんで、いま考えるとおもしろい制度なんですよ。15歳の中学卒業して何もわからない子を入れて、20歳そこそこで辞めてもらう。そこでいろんな社会の経験とか知恵がつくと疑問が生じるじゃないですか」と言います。著者が「『この会社はおかしい』って気づいて」と合いの手を入れると、「で、若くないとあんな長い旅はできないはずですよ。みんな自分の時間が欲しかったり、ほとんど東京にいない生活なんてできない。だから、うまい具合にできてたんです」と語ります。著者が「疑問を感じた頃、押さえ込みルールとかで後輩にやられて辞めていくっていう」と言えば、ロッシーは「そういうことです。その頃になると、商品価値が落ちてくるし、商品価値が一番いいときだけ欲しいわけですよ。商品価値が落ちたらもうどこへ行っても構わないよ、って」と答えるのでした。

ブル中野が目をかけた後輩である井上京子は実力派で知られていますが、著者の「小さい頃からずっと強くなりたいと思ってたんですね?」という質問に対して、「そう、小さいときから強くなりたい、有名になりたい、お金持ちになりたいって思ってて、世界一強い女になるっていったらプロレスラーだなってことで、プロレスラーという職業にあこがれてたんです。空手とか柔道の日本一じゃなくて総合はプロレスだった」と答えます。「空手や柔道よりも稼げるはずだし」という著者の発言に対しては、「テレビにも出られるし、とにかく目立ちたかったみたいなところはあるね。ホントに3歳ぐらいの頃に、もう絶対プロレスラーにしかならないと思って。じつは1回オーディションに落ちてるんですけど、そのときもそんなに焦らなかったっていうか、私はここに入るのが当たり前と思ってたんで。なりたい仕事になれるってありがたいですよね」と語っています。

「[総括]全女とは何だったのか?」として、著者は再登場した女帝・ブル中野に「最後に、全女ってなんだったんですかね?」と問いかけます。すると、ブルは「全女っていう国だったと思うんですけど、いろんなほかの国が出てきちゃったんですね(笑)。全女だけだったときは亡命さえもできなかったんですよ。だけど、いろんな国ができて、今度は亡命するどころか自分で国を作っちゃったりして。最終的に全女っていう国が破綻しちゃったんです。でも、あちこち行った国の人でも、全女魂を持ったままやっていけたのかなって。私もほかの世界に行っても、全女のときよりも苦しいことは絶対ないと思ってるんで、どんなことでも耐えられるっていまでも思ってます」と前向きな発言をします。著者が「かなりひどい目に遭ったはずなんですけどね」と言えば、ブルは「そうなんです。すごく(笑)。これ以上ないっていうぐらいみんなそういう思いをしてると思うから、何があっても大丈夫!」と明るく言い放つのでした。

ビューティ・ペアとクラッシュ・ギャルズ。空前の二大ブームのあいだの低迷の時代、全女を支えたのはアイドル歌手出身のミミ萩原でした。彼女は全女に横行していたイジメに一切加担しなかったことで有名で、「イジメがあると私は許さないですよ! だけど私が辞めたあとにイジメがまた始まったのね。クラッシュ(・ギャルズ)から始まっちゃったんですよ。リングでもなんかあるとすぐ引っぱたいたりするの、あれ大嫌い。なんで引っぱたいてからものが始まらなきゃいけないんだって。弱い人ほど挑発して『コノヤロー! コノヤロー!』ってやってて。ホントにやるんだったら何も言わないで1回でバーンと倒したらどうだって。レスリングなんだし、何をやってるんだろうと思って」と語ります。それを聴いた著者は「いちいち正論です!」と言うのでした。

ミミ萩原と並んで特別収録なのが、全女の会長を務めた松永高司のインタビューです。松永氏のことを、著者は「アントニオ猪木みたいだな」と言います。スケールの大きさ、借金を気にしないところ、「どうってことねぇよ」という感じなどが猪木と共通しているというのです。著者が「町永会長は『10年間1日も休まない』宣言をしてましたよね?」と言うと、松永氏は「そうです。俺はもう61歳ですから(1998年当時)。だから死ぬまで『疲れた』とか、『休みてぇ』なんて言うなと」と言います。著者が「死ぬまで」と笑うと、「死んだら好きなだけ休めるんだぞ、俺は」と笑います。「最高です(笑)」と感動する著者に対して、松永氏は「ねえ(笑)。だから、働きたいって言ったって死んだら休むしかねえんだから。生きてる間、あと5年間なのか、10年なのか。もう死にくたばるまで働けば必ず未来が開けると、俺は思ってるからね。だから日曜、祭日でも必ずここへ来るわけです。もう、仕事してることが楽しくて仕方ないから」と語るのでした。その松永氏は、2009年に間質性肺炎のため73歳で永眠しました。

「あとがきに代えて◎あとがき代わりの著者インタビュー」では、フリー編集者の武富元太郎氏が著者をインタビューしています。この内容が、本書の中では一番面白いです。著者は、「この本でも何度も出てくるけど、プロレスが賭けの対象になってる時点で頭がおかしい(笑)。前に貴闘力さん(元大相撲力士)とイベントをやったんだけど、あの人が野球賭博で解雇されたのって、相撲をガチ競技化させようとしたのは原因らしいんだよね。なんでそんなことを考えたのかと思ったら、実はギャンブル大好きだから相撲もギャンブルにしようと思って、そのためには相撲を金を賭けられる競技にしないとっていう(笑)。全女の押さえ込みルールもそれに近いと思うんだよね。『これならどっちが勝つかわからないから賭けられるぞ~』っって感じで(笑)」と語っています。

「『女子プロレスをいつかは格闘技にするぞ』みたいな理想があったから押さえ込みルールを作ったわけではないんですね」という武富氏の発言に対して、著者は「旧UWFみたいな理想があったわけでもなんでもなく(笑)。誰が成功して誰が止めるのかとかも賭けごとにしていって。たぶんテレビ放送しかなかった時代だからこそ成立したやり方だったんだろうなあ」と述べます。「どういう意味ですか?」という質問されると、「試合中にアクシデントが起きようが、プロレス雑誌がそれを拾わなかったら問題にならない。女子プロレス自体、専門誌の誌面でもろくに扱われていない時代だったし、もちろんネットも依存しなかったから、押さえ込みルールの試合で誰かがブチ切れようが、何かの事故が起きようが騒動にはならなかった、と」と説明します。

本書の中で最高に面白いのは、全女の洗脳システムについてのくだりです。著者は、「昭和の新日本プロレスや極真空手、UWFに全女もそうだけど、宗教団体みたいな洗脳のシステムがあったと思うんだよね。よく『団体って、まずはシャバっ気をなくす』みたいに言われるけど、冷静に考えたら、それってただの洗脳のプロセスだし(笑)」と言います。武富氏が「全女の場合、中学を出たぐらいの年齢で入門する選手が多かったというのも大きかったでしょうね」と言うのですが、わたしは旧ジャニーズ事務所を思い浮かべました。著者は、「新日本で言ったら中卒なんて船木(誠勝)ぐらいだもんね。大学を出てから入る人や社会人経験のある人もいて、みんなちゃんと大人なんだけど、全女はそこが違う。社会経験のない10代の女の子に、明らかに間違った常識を叩き込むんだから、それは恐怖ですよ!」と訴えます。

続けて、著者は「極真も新日本もそうだけど、洗脳が解けるのって物理的に距離ができたときで。極真は地方や海外の道場をまかされて、大山(倍達)総裁と距離ができて、普通の常識と接したときに『あれはおかしかったんじゃないか?』って気づく。でも、女子プロレスってたぶん洗脳が解けるプロセスがないから、全女時代のことが美しい話に着地するんだと思う。新日本も極真も、猪木さんや大山総裁に金銭面でひどい目に遭って距離が空いた人は多いけど、全女だとそこがちょっと違うでしょ。松永(高司)会長に対して『お金に関してはちょっとひどいけど、人間味があるから』みたいな感じになってて、『いや、人間味がない発言もかなりありますよ!』っていう(笑)」と述べるのでした。この箇所は最高に面白いですが、あらゆる組織のカルト化の本質をよく衝いていると思います。わたしは、宗教学の第一人者である島薗進先生と対談し、もうすぐ宗教の本質についての対談本を上梓する予定ですが、本書の著者・吉田豪氏の指摘のように、全日本女子プロレスはきわめて宗教団体に近い存在だったと感じました。