- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2372 プロレス・格闘技・武道 『アントニオ猪木とUWF』 前田日明&藤原喜明著(宝島社)

2024.12.11

『アントニオ猪木とUWF』前田日明&藤原喜明著(宝島社)を読みました。2020年10月に同じ宝島社から『UWF潰し 80年代新日本プロレスの迷宮』という本が発売される予定で楽しみにしていたのですが、結局、発売されませんでした。同書は新日本プロレスのレフェリーを務めたミスター高橋と前田日明の対談本だったのですが、幻の企画となった理由について、前田は本書『アントニオ猪木とUWF』の中で「高橋さんと二人で話してて、ある案件で『あっ、これは高橋さんがイジくったからこういう試合になったんだな』っていうのがわかったんだよ。それでちょっと頭にきて。対談を続けるなかで、それを人に謝ることもなくいけしゃあしゃあとよくそんなことが言えるなと思って。考えてたらどんどん頭にきたんだよね。そのまま立ち消えですよ」と明かしています。というわけで、テーマは同じでも、前田日明の対談相手をミスター高橋から藤原喜明に変えて誕生したのが本書だと言えます。

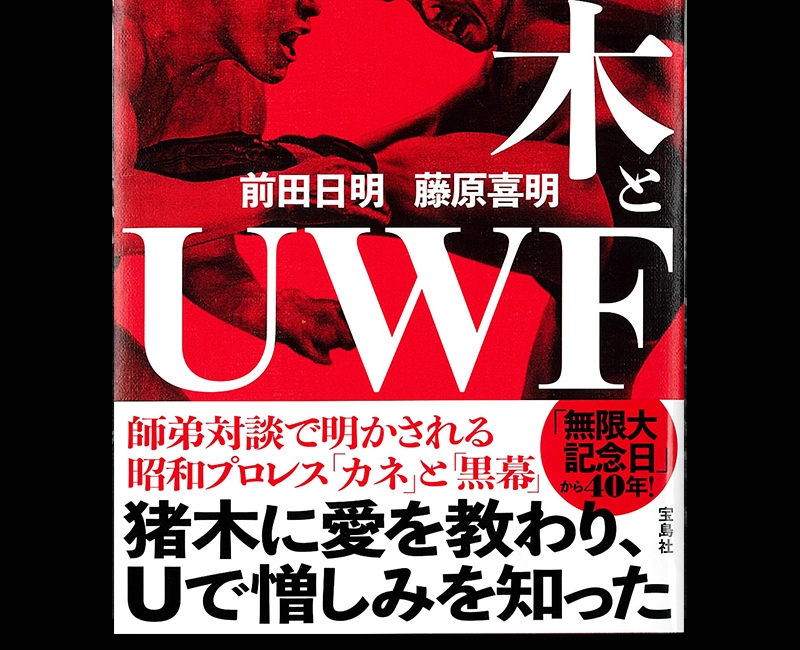

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「師弟対談で明らかにされる昭和プロレス『カネ』と『黒幕』」「猪木に愛を教わり、Uで憎しみを知った」「『無限大記念日』から40年!」と書かれています。またカバー前そでには、「アントニオ猪木の謀略から生まれたUWF.猪木の愛弟子である二人が、不遇の団体の語られなかった『真実』と猪木・新日本の『裏側』を語り尽くす――」と書かれています。さらにアマゾンの内容紹介には、「UWF設立から40年――猪木とUへの鎮魂歌」「YouTubeでも話せない二人だけが知る濃厚秘話!」「アントニオ猪木とUWFに人生を翻弄された二人が語る濃厚秘話!」「第一次UWFの旗揚げから今年で40年。アントニオ猪木のために設立され、カルト的な人気を誇った団体の『40年目の真実』とは?」「愛弟子だけが知る『猪木の素顔』とは?」「猪木とUWFの裏も表も知り尽くした二人によるNGなしのガチンコ対談!」と書かれています。

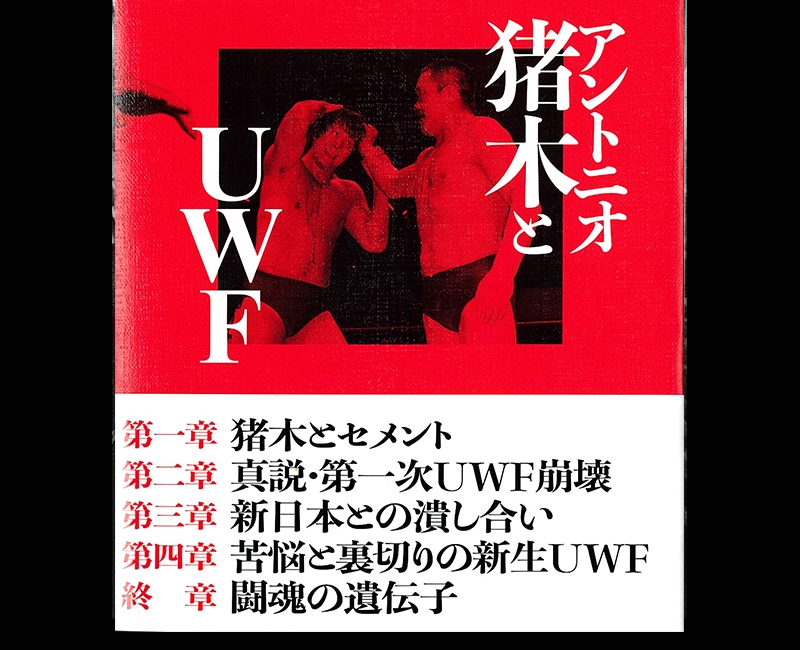

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに(藤原喜明)

はじめに(前田日明)

第一章 猪木とセメント

第二章 新説・第一次UWF崩壊

第三章 新日本との潰し合い

第四章 苦悩と裏切りの新生UWF

終章 闘魂の遺伝子

「はじめに」で、藤原喜明は前田日明について、「昔から純粋すぎるくらい純粋で馬鹿正直だった。だからあいつが新弟子の頃は、俺も含めた先輩連中によくイタズラでからかわれていたけど、それは本当の意味でみんなからかわいがられていたんだ。そんな前田のことをアントニオ猪木さんも気に入っていたと思う。俺から見ると、前田と猪木さんっていうのはどこか似てるところがあるんだ。二人とも純粋で騙されやすくてな。でも、プロレスに対して徹底して妥協せず、どんな困難があろうと貫き、やり通す強さを持っている。そんなところがファンを惹きつけたのかもしれない」と述べています。

また、藤原は「プロレスラーとしての前田は、ハッキリ言えば不器用だよな。でも、その不器用がいいのかもしれない。俳優の松方弘樹さんが言っていたけど、高倉健さんは短いセリフしかしゃべらない。でも、それを通すと強烈な個性になるんだよ。だから不器用だから悪いわけじゃない。前田の場合は、少ししゃべりすぎるきらいはあるし、生き方は上手じゃないかもしれない。しかし、その都度、本気で物事にぶつかっていく前田の姿っていうのは、ファンに強烈な印象を与え続けてきたんだと思うね」とも述べます。藤原は、前田の人間性をよく見ていますね。

一方、前田日明は以下のように述べています。

「昭和の新日本というのは、アントニオ猪木さん、山本小鉄さん、そして藤原なくしてありえなかった。猪木さんが団体を引っ張り、小鉄さんが道場を仕切り、藤原さんは日本のストロングスタイルの根幹を支える強さを持っていた人。柔道の金メダリストのウィレム・ルスカが来た時にスパーリングで極めて、プロレスラーの強さを示したのも藤原さんだし、道場破りみたいなのが来た時に相手をするのも藤原さんや小鉄さん、俺なんかの役割だった」

また、前田は「藤原さんの強さの秘訣というのは、とにかくしつこいこと。狂ってるというレベルを超えるほどしつこくて、できなくても『チクショー!』って言いながらまた取り組む。絶対に諦めずにしつこいからこそ、誰も到達できない境地にまで行くことができたんだよ。言い方を変えるとすごい集中力と熱意で続けることができる才能がある。藤原さんを見ていると、過去にいたあらゆるジャンルの名人や神様のような職人も、きっとしつこかったんだろうなっていうことがわかるね」とも述べています。

第一章「猪木とセメント」の「藤原と前田のスパーリングから始まったUWF」では、「関節技のスパーリングを“極めっこ”って呼んだりしますけど、藤原さんと前田さんはむしろ極めることより押さえ込みを重点的にやっていたんですね」という対談の進行役である堀江ガンツ(プロレス・ライター)の言葉に対して、前田は「それが髙田(延彦)が入ってきた頃になるとんr、藤原さんが(カール・)ゴッチさんのところでの修行から帰ってきたあとで、押さえ込みよりもコンビネーションとか技の連携とかそっちを中心にやってた頃だから、きれいに乗っかったり押さえられたりするっていう経験ができなかったんだよ。だからアイツはパッと乗っかられると何もできなかったんだよね」と語ります。堀江が「押さえ込んだり、押さえ込まれた時にそこから逃げたりする方法より先に、関節を極めることを覚えてしまった、と」と言うと、前田は「ちゃんと相手の横隔膜の上を点や面で押さえたりしながら動きを阻害して、相手の動きを奪っていく技術っていうのがいちばん大事。だから柔道がオリンピック競技としてスポーツ化しても押さえ込みは残ったんだよ」と語るのでした。

「ゴッチが伝えた“相手を殺せる”技術」では、MMAについて以下の興味深い対話が繰り広げられます。

前田 俺らの時代で「寝技で顔面殴っていい」って言われたら、もっと簡単に極められましたよね?

藤原 簡単だな。

前田 俺らは殴ったらダメだっていうのがあるから大変だったけど。

藤原 あとは手首や拳、アゴとか骨の硬い部分を使って、殴らずに相手をグリグリっと痛めつけるとか、そういう技術もいっぱいあったんだよ。今のヤツらはそういうのは知らないんじゃないかな。

前田 あとはグラウンドで相手が下になってる時に、首からコントロールするっていうのをみんな知らないんだよね。相手を動かすために。

藤原 でも、首を折ったらいけないんだろ?

前田 ブラジリアン柔術は首を絞めてもいいけど、折りにいったらダメなんですよね。

藤原 でも、俺らが狙うのはまず首だからね。相手を殺せる技は、首をヘシ折ることだから。

前田 首は柔軟だからそのまま曲げても折れないんだよ。でも頭をロックして、どっちかに力を入れて動かすと折れるんだよね。

「“不測の事態”に備えて腕を磨き続けた藤原と前田」では、プロレス道場における「イジメ」の問題が取り上げられ、以下のような対話が繰り広げられます。

藤原 俺はお前(前田)のこともイジメてないよな?

前田 イジメられてはいないです。でも、寝技でヘトヘトになるまで押さえこまれて、十字固めで動けない状態にされて、ブーって顔に屁をされてキレたことはありましたけどね(笑)。

藤原 そういうことをされると、みんな異常に強くなるんだよ(笑)。

――怒りのパワーを瞬間的に爆発させて(笑)。

藤原 疲れて寝技で押さえ込まれてるのに動こうとしないヤツがいるとさ、上に乗ったまま指で鼻をほじって、そいつの顔にこすりつけたりね。それで怒ると疲れてても力が出るから、「それだよ! その感覚を忘れるな! それでいいんだよ」って言ってな。だから、これはべつにイジメてるわけじゃないんだよ。

第二章「真説・第一次UWF崩壊」の「UWFスタイルをつくったのは佐山ではなく藤原」では、第一次UWFの再出発として「UWF無限大記念日」(1984年7月23・24日、後楽園ホール)が行われ、初日のメインイベント、藤原&前田vsザ・タイガー&髙田延彦で、初めてUWFスタイルの原型となる闘いが披露されたことが紹介されます。「あのスタイルは、どのようにして生まれたのですか?」という質問に対して、藤原は「要は、新日本や全日本と同じことをやっても俺らは絶対に勝てないんで、違うことをやらなきゃいけない。その時、頭に思い浮かんだのが、昔、記者に言われた言葉だよ。新日本の頃、記者連中が俺らのスパーリングを見て、『試合よりこっちの方が面白いわ』って言ってたのが俺の頭の中にずっとあったからさ。記者っていうのは見る側のプロなわけだから、そいつらが面白いと言うなら『道場でやってることを客前で見せたら面白いかもしれないな』って」と答えます。続けて、前田が「それで、試しに道場で試合形式にしてやってみたんだけど、寝技でゴロンゴロンしてるだけの地味なものになっちゃってね。どうしたもんかと困ってたら藤原さんが『俺に任せておけ。俺がなんとかするから』って言って、プロレス風にアレンジしたんだよ。だからあの試合は、藤原さんがつくったスタイルの試合ですよ」と語るのでした。

さて、本書に書かれてあることは基本的にわたしがすでに知っていることばかりでしたが、1つ驚いた新情報が「田中正吾の“悪行”」で紹介されていました。田中正吾といえば、前田の空手の師匠で、彼のマネジャー的な存在でしたが、相当な悪党で新日本プロレスや第一次UWFが前田本人に支払ったはずの巨額のマネーをピンハネしていたことで知られています。わたしも常々、「田中正吾って、とんでもない奴だな!」と憤慨していたのですが、以下のような対話が交わされています。

前田 そういえば、田中正吾も2年ぐらい前に死にましたよ。

藤原 あっ、ホント。なんで死んだの?

前田 なんか変な死に方で、脚をケガしたら、そこからばい菌が入って脚を切断したんですよ。それでもだめで、敗血症で死んじゃったんです。

藤原 俺の呪いかもしれねえな(笑)。

前田 冗談抜きで、呪われて死んだんじゃないかと思うんですよ。四国の産廃業者の親玉がいるんですけど、田中正吾はその娘をたぶらかしたんですよ。四国っていう場所は、呪いとか拝み屋(霊媒師)が今でも本当にいるからさ。脚をケガして抗生物質を打ってるのに切断しなきゃいけなくなって、さらに切断したのに敗血症で死ぬってありえないでしょ。そうしたらもう(拝みながら)コレしかないじゃん。

藤原 お前が殺したんじゃないの?(笑)

前田 俺もいつの間にか呪いの術を身につけてましたかね(笑)。

第三章「新日本との潰し合い」の「アンドレが『マエダを殺す』って言ってたけど、大丈夫?」では、1986年4月29日、三重県・津市体育館で行われた前田vsアンドレ・ザ・ジャイアントの不穏試合が取り上げられています。「新日本とUWFの緊張関係が続くなか、アンドレ戦が不穏試合となってしまった理由をどう考えていますか?」という質問に対して、前田は「あれはたぶん(ミスター)高橋さんも一枚噛んでいたと思うんだよね」と答え、藤原も「俺もそっちのほうだと思う」と言います。「高橋さんって、誰かを焚きつけたりする方だったんですか?」という質問には、前田が「よくやるんだよ。遊び半分でね。俺が新弟子の頃から高橋さんがらみの案件がいっぱいあったから」と答えます。「たとえばどんなのがあったんですか?」という質問には、「俺が外国人とやる時、『アイツはシュートボーイで馬鹿だし、空手の黒帯で、不意打ちでパンチやキックを出して相手を大ケガさせるからお前も気をつけたほうがいいぞ』って相手の選手に言ってさ。そうすると相手もいきなりカタくくるじゃん。それで俺もやり返したりするのを見て、高橋さんと荒川さんが喜んでたりするんだよ」と、前田は答えています。

「勝敗が決まっていなかった前田vsニールセン戦」では、1986年10月9日に両国国技館で行われた前田とドン・中矢・ニールセンとの異種格闘技戦が取り上げられます。この試合前に疑心暗鬼になっていたという前田は、「俺は藤波さんにも聞いたんだよ。これはどうなっているんですかって。そしたら『心配すんな、お前はちゃんとやればいいんだよ』って言われてね」と語ります。「でも、実際はまさに他流試合といった緊張感でしたよね」との言葉に対しては、前田は「だからあの試合に関して、誰にも悪口はないよ。ただ、おそらく新日本側は『マエダをKO負けに追い込んでちょっと恥をかかせて、そのあと猪木さんがスピンクスとやっていい勝ち方をすれば、UWFの連中も少しはおとなしくなるだろう。あいつらが言うことを聞かない首謀者は前田だから、その前田をおとなしくさせたほうがいい』ってことでやったんだよ。だから俺が聞いている話と、ニールセンが聞いている話もまた違うんだよ」と言います。堀江ガンツが「僕はニールセンが亡くなる前に取材しているんですけど、前田さんとの試合に関して、『勝敗は決まっていない』『「早いラウンドでノックアウトするな」とだけ指示されていた』と言ってたんですよ」と言えば、前田は「そんなのプロレスでありえないでしょ?」「新日本としては、ニールセンが俺をボコボコにして最後はノックアウト勝ちでもいいし、ヘタしたら、それで俺がビビってプロレスができなくなったとしてもいいと思ってだんだろうね」と語るのでした。

「長州顔面蹴撃で目論んだ『天龍革命よりすごい試合』」では、1987年11月19日の新日本プロレス後楽園ホール大会で行われた、長州&マサ斎藤&ヒロ斎藤vs前田&髙田&木戸の6人タッグマッチが取り上げられます。いつになくシビアな攻めを見せる前田が、木戸にサソリ固めをかけようとする長州の背後から、顔面にキックを見舞うと、長州は右目を眼窩底骨折。この行為がもとで新日本を結果的に解雇された前田は、第二次UWFを旗揚げ。 まさにマット史を変える一発となった「長州顔面蹴撃事件」です。この試合には出場していなかった藤原に対して「藤原さんは、前田さんと長州さんのタッグマッチを見てどう思いましたか?」と質問されると、藤原は「あのね、プロレスは闘いであり、どんな状況にも対応できる、それがプロであると。自分の身は自分で守るしかないんだよ」と語ります。また、前田が「みんな勘違いしてるけど、プロレスのリングっていうのはホントに危険な場所で、たとえばサイコパスみたいなどうしようもないヤツがいて、『アイツ、鬱陶しいから殺しちゃおう』って思ったらできるんだよ。相手が大ケガしようが、たとえ死んでしまっても“事故”ってことにできてしまう」と言えば、藤原が「だから、力をつけておかなければいけない。つまり抑止力だよ。相手に“ピストル”を持っていると思わせて、『コイツに変なことをやったら殺される』と思わせておかないとダメなんだ」と言うのでした。

前田は「プロレスのリングっていうのはホントに危険な場所」と言いましたが、終章「闘魂の遺伝子」の「新日本の道場イズムは“俺たちの時代”で終わり」では、1954年12月22日に蔵前国技館で行われた「昭和の巌流島」が取り上げられます。そう、伝説の力道山vs木村政彦戦です。この試合に関して、前田は「今でも『力道山の騙し討ち』だ、『真剣勝負なら木村が負けるわけがない』とか言ってるのがいるけど、相撲をナメすぎだよ。昔、栃若時代って呼ばれた初代若乃花が現役の頃のビデオを観たら、今の相撲と全然違うんだよ。スピードも技のキレも」と語ります。「みんな太ってないんですよね」という言葉に対して、前田は「120キロくらいで動ける格闘技者として理想的な体型。その若乃花がいちばんしごかれたのが力道山だって言うんだよね。あまりにもしごかれてつらいから何回も逃げ出すんだけど、力道山に連れ戻されてガンガンにしごかれていたと。『だから後年の俺があったんだ』っていうコメントを残しているくらい力道山は相撲でも強かったんですよ。その力道山と柔道家がノージャケットでやってテイクダウンできるかって言ったらできないよ。それができるんだったら、柔道出身の横綱が何人もいるはずだよ」と言うのでした。

前田日明のプロレス・格闘技人生は波乱万丈でした。新日本プロレスの次期エース候補として第1回IWGPにヨーロッパ王者として参加したり、猪木の差し金で第一次UWFに移籍したり、また新日本に出戻ったものの長州蹴撃事件で解雇されたり、第二次UWFが社会現象を起こすほどの大成功を収めながら解散に至ったり、たった1人でリングスを旗上げするもPRIDEによる選手引き抜きなどで活動停止に至ったり……本当に、前田は純粋なゆえに他人から裏切られ続けてきたように思います。しかし、本書の第四章「苦悩と裏切りの新生UWF」の「リングスをやって、ようやく心の傷が癒えた」に紹介されている前田の言葉には感銘を受けました。それは、「俺はリングスをやって、ようやく心の傷が癒えたんだよ。こないだフェイスブックを見たら、ヴォルク・ハンは今スイスにいて、昔のイギリス貴族みたいな大豪邸に住んでるんだよ。それで長男と庭で飲みながら俺に動画のメッセージを送ってくれてさ。ロシア語なんだけどだいたい身振り手振りで何を言ってるかわかるんだよ。そこに日本語に翻訳した字幕もついていて、『リングスに参戦した選手たちはみんなあなたを尊敬し、感謝してます』って書いてあったんだよね。俺は日本人からは散々だったけど、リングスの外国人はこんなふうに言ってくれる人たちもいるんだよ」というものでした。

本書の「はじめに」で、藤原が「俺から見ると、前田と猪木さんっていうのはどこか似てるところがあるんだ。二人とも純粋で騙されやすくてな。でも、プロレスに対して徹底して妥協せず、どんな困難があろうと貫き、やり通す強さを持っている。そんなところがファンを惹きつけたのかもしれない」と述べていますが、それに加えて猪木と前田には国際性とスケールの大きさという共通点がありました。 一条真也の読書館『猪木伝説の真相』で紹介した本で、前田は猪木のことを「猪木さんがやったことを考えると、あの人はやっぱり度胸があるんだよ。プロレス界でもいちばん度胸があったんだよ。アリ戦もそうだし、ルスカ戦もそうだし、アクラム・ペールワン戦の時だって猪木さんが勝ったからって、あとから『ペールワンなんて腹が出たオッサンじゃないか』っていうヤツがいるんだけど、当時、あの場所に行って6万人の観客全員が向こうの支持で、リングサイドには軍隊も鉄砲も構えて立っている。そんな状況で闘うとなったら、みんなビビッて負けて終わりか、敵前逃亡して恥をかくかの二択のみだよ。だから猪木さんは内弁慶じゃなくて、いつも外を向いてるんだよ。それで今のプロレス界もそうだし、俺らの世代を見渡してみてもダメだなって思うのは、全員が内側を向いてるんだよね」と語っています。

猪木が引退後に出版した『猪木寛至自伝』には、「後継者には前田を考えていた」という記述がありました。そのことについて、前田は「猪木さんが引退後に自分の後継者は前田だといってくれたのは、UWFがアントニオ猪木に代わってプロレスの答えを出す場だったこと、その後、リングスでプロの選手が嫌がるアマチュアの強豪を世界中から引っ張ってきて、最後にはカレリンまで呼んできたこと。そういう外を向いて‟切った張った”をやすことができた俺に対して、近しいシンパシーを抱いてくれたんだと思います」と語っています。本書『アントニオ猪木とUWF』の最後には、「前田さんは、猪木さんのもとを離れたあとも、どこか違う場所で猪木さんの悪口を言う人がいたら怒っていたらしいですね?」という問いかけに対して、前田は「俺が猪木さんへの文句を言うのは息子が親父に逆らうようなものじゃん。でも、赤の他人が同じようなことを言ったら、『それは違うでしょ』って。俺らは息子だから猪木さんの文句を言ってもいいんであってね」と言います。それを聞いた猪木の弟子であり、前田の師匠である藤原は「『お前なんかにアントニオ猪木がわかってたまるか!』ってことだよな」と言うのでした。本書を読んで、改めてアントニオ猪木の偉大さを再確認しました。