- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2393 歴史・文明・文化 『遊郭と日本人』 田中優子著(講談社現代新書)

2025.05.13

『遊郭と日本人』田中優子著(講談社現代新書)を読みました。著者は1952年神奈川県横浜市生まれ。法政大学社会学部教授、社会学部長等を経て法政大学総長(2021年に退任)。専門は日本近世文学、江戸文化、アジア比較文化。2005年紫綬褒章受章。著書に『江戸の想像力』(ちくま学芸文庫/芸術選奨文部大臣新人賞受賞)、『江戸百夢 近世図像学の楽しみ』(ちくま文庫/芸術選奨文部科学大臣賞、サントリー学芸賞受賞)など多数。近著に『日本問答』『江戸問答』(岩波新書/松岡正剛との対談)など。わたしは30年ほど前に、故松岡正剛氏の編集工学研究所で著者とお会いしたことがあります。とても落ち着いていて知的な方でした。わたしが大学の卒論のテーマに三浦梅園の『価原』を選んだことをお伝えすると、「それは素晴らしいですね」と言って下さったことを記憶しています。

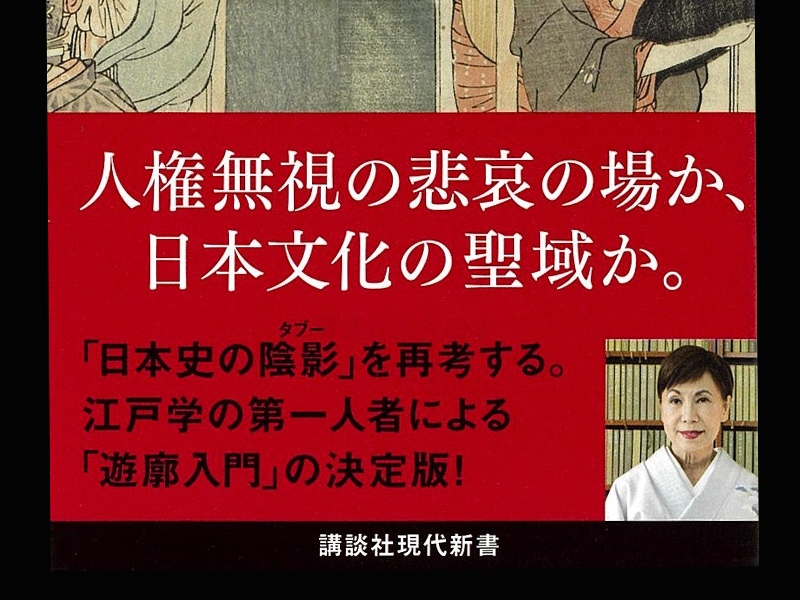

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、白い着物姿の著者の写真とともに、「人権無視の悲哀の場か、日本文化の聖域か。」「日本史の陰影(タブー)」を再考する。江戸学の第一人者による「遊廓入門」の決定版!」と書かれています。

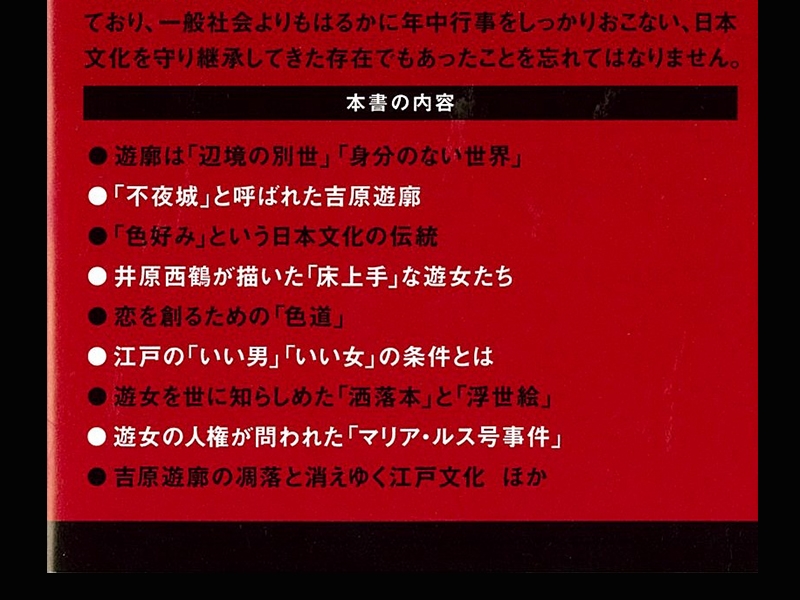

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「遊廓は二度とこの世に出現すべきではなく、造ることができない場所であり制度である」と大書され、「一方で遊女が、高い教養を持ち、輸入香木を焚きしめ、とても良い香りを放ち、和歌を作り、三味線を弾き、生け花や抹茶の作法を知っており、一般社会よりもはるかに年中行事をしっかりおこない、日本文化を守り継承してきた存在でもあったことを忘れてはなりません」と書かれています。また、「本書の内容」として、以下のように書かれています。

・遊郭は「辺境の別世」「身分のない世界」

・「不夜城」と呼ばれた吉原遊廓

・「色好み」という日本文化の伝統

・井原西鶴が描いた「床上手」な遊女たち

・恋を創るために読まれた「色道」

・江戸の「いい男」「いい女」の条件とは

・遊女を世に知らしめた「洒落本」と「浮世絵」

・遊女の人権が問われた「マリア・ルス号事件」

・吉原遊廓の凋落と消えゆく江戸文化 ほか

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 吉原遊廓の誕生

第二章 遊廓とはどういう場所か?

第三章 遊女とはどんな人たちか?

第四章 男女の「色道」と吉原文化

第五章 吉原遊廓の三六五日

第六章 近代以降の吉原遊廓

終章 遊廓をどう語り継ぐべきか

『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)

『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)

「はじめに」の「いま『遊郭の歴史』を考えるということ」では、著者は、「遊廓は日本文化の集積地でした。書、和歌、俳諧、三味線、唄、踊り、琴、茶の湯、生け花、漢詩、着物、日本髪、櫛かんざし、香、草履や駒下駄、年中行事の実施、日本料理、日本酒、日本語の文章による巻紙の手紙の文化、そして遊廓言葉の創出など、平安時代以来続いてきた日本文化を新たに、いくぶんか極端に様式化した空間だ、と言えるでしょう」と述べています。わたしは「冠婚葬祭は日本文化の集大成」と考えており、そのことを『冠婚葬祭文化論』(産経新聞出版)に書きましたが、遊郭が日本文化の集積地であるという著者の指摘には虚を突かれた思いでした。

2021年末に放送が始まる人気アニメ『鬼滅の刃』第二期では遊廓が舞台になり、親御さんたちは子供にどう説明すれば良いかわからないということが紹介され、著者は本書を読むことによって、2つの側面を説明してあげてほしいといいます。ひとつは遊女が、江戸時代当時の一般の人々でもなかなか身につけられなかった伽羅という輸入香木を、着物と髪に焚きしめ、とても良い香りを放っていたこと。和歌を勉強し、自分で作ることができたこと。漢詩を勉強する遊女もいたこと。書を習い、墨で巻紙に手紙を書いていたこと。三味線を弾き、唄い、琴を弾く遊女もいたこと。生け花や抹茶の作法を知っていたこと。遊廓では一般社会よりはるかに、年中行事をしっかりおこない、皆で楽しんでいたこと。それによって日本文化が守られ継承されたという側面は、ぜひ伝えてほしいと訴えています。

もうひとつは、遊女は、家族が借金をしてそれを返すために遊廓でおつとめをしていて、地位の高い男性のお客様をもてなすために高い教養を持っていたけれど、同時に、借金を返すために男女関係を避けることができなかったことです。著者は、「それを目的に来る客たちもいたことを伝えて欲しいと思います。女性が全人格的にではなく、性行為の対象としてのみ見られることは、今日では許されないことも、ぜひ伝えて欲しいと思います」と述べています。女性として遊郭を研究してきた著者の思いがこの一文には込められているように感じました。

第一章「吉原遊郭の誕生」の「なぜ『吉原遊郭』が重要なのか」では、1633年に奉書船以外の日本船の渡航、帰国が禁じられたことが紹介されます。同じ年にオランダ商館長の江戸参府と、アイヌのウイマム(御目見得)が始まります。1634年には、琉球国王の謝恩使(使節)の制度が始まりました。長崎の町役人による出島の構築も着手されます。1635年には、すべての船の海外渡航と帰国を禁じました。そして「参勤交代」が始まったのです。1636年には、出島の構築が終わり、ポルトガル人が集められます。そして正式な朝鮮通信使が来日するようになりました。

このように、江戸幕府は開かれてから約30年後に、江戸時代独特のガバナンス体制を整え、江戸の町は参勤交代によってその後は急速に人口が増加し、世界でもっとも大きな都市になるわけですが、著者は「遊女については、もっと長い歴史の中で見ていくことができますが、遊廓はこの江戸時代に、幕府公認のもとで庄司甚右衛門が土地を与えられて成立し、遊廓としての文化と様式を整えたのです。そのような理由で、江戸時代の遊廓について述べることは、『廓』の文化を伝える上で必須と考えています」と述べるのでした。

第二章「遊郭とはどういう場所か?」の「遊郭の空間」では、吉原遊廓は、畑の中に人工的に作られた四角い町で、現代で言えばテーマパークといったところだというふうに説明されます。遊廓の「廓(かく、くるわ)」とは、囲われて独立した区域という意味です。「遊郭はなぜヒトを魅了したか」では、現在の芸能人は芸能を売りますが、色は売らないとして、「美しさを売りますが、身体は売りません。ではなぜ前近代の女性芸能者は性を売ったのか。これは人間と文化にかかわる深いテーマです」と述べています。

たとえば茶の湯という文化があるとして、著者は「手順、作法、着物、美意識、建築、諸道具、庭園、絵画、生け花、料理、季節感などの総合空間芸術であり時間の芸術で、現在でも複数の家元がおり、高価な茶碗や諸道具が伝えられています。この文化は抽象的なものではなく『茶』や『料理』という人間の五感の快楽に支えられています」と述べます。また、歌舞伎や日本舞踊という伝統文化があるとして、「これらは音楽と踊りと演劇で成り立っていますが、やはり音、響き、リズムなど五感の快楽を前提にしています。芸能が今のよう遠い舞台の上やテレビやスクリーンの中ではなく、座敷に呼んで間近に楽しむものであった時代、その迫力と魅力を一時的にであっても独占したいと思うことがあっても不思議ではありません」と述べています。

遊廓は、その移動する芸能者である遊女が選ばれて集まる場所として作られました。その時、その空間は普段の社会とは異なる「別世界」になったと指摘し、著者は「その記憶から、吉原入るまでの道程は、特に川を使って舟で近づいていく時、辺境の別世に入っていくような気分にさせる仕掛けになっていました。日常の都市の中に、別世の都市が作られたのです。幕府が新吉原を移転させたのは、秩序のためだったわけですが、それがまさに『秩序からはみ出た悪所』を成り立たせ、その非日常が人を惹きつけたのです」と述べるのでした。

第三章「遊女とはどんな人たちか?」の「吉野太夫」では、江戸時代の京都の島原遊廓に吉野太夫という人がいたことが紹介されます。太夫(のちに「花魁」「呼び出し」とも言う)とは、遊廓で最高位の遊女のことです。吉野太夫はある豪商から結婚を申し込まれましたが、その豪商の親族に反対されましたので、諦めて郷里に帰ることにしました。そして最後だから、とその親族の女性たちを集めてもてなしたのです。前掛けをして自ら立ち働き、女性たちが集まると琴を弾き、笙を吹き、和歌を詠み、茶を点て、花を生け、時計の調整をし、碁の相手をし、娘さんたちの髪を結い、面白い話で人を引き込んだといいます。

ちなみに「時計の調整」とは、江戸時代の大名家や大店にだけあった和時計の、歯車の調整のことです。和時計は太陽の動きに時計を合わせるので、常に調整が必要でした。この技術を持つということは、大名家や大店の夫人なみの見識があるということだったそうです。著者は、「そのような吉野を見て遊女に偏見を持っていた親族の奥方たちは、吉野の面白さ、やさしさ、品格、教養にすっかり引き込まれ、むしろ結婚を勧めるようになりました。この吉野は実在の人物で、京都の文化人で豪商であった佐野紹益の正妻になった人です」と説明しています。

「『色好み』の日本文化」では、遊女の能力や人柄は、和歌や文章や筆など平安時代の文学にかかわること、琴や舞など音曲や芸能にかかわること、中世の能や茶の湯や生け花、漢詩、俳諧など武家の教養にかかわること、着物や伽羅や立ち居振る舞いなど生活にかかわることなど、ほとんどが日本文化の真髄に関係していることが指摘されます。そしてこれらの、特に和歌や琴や舞などの風流、風雅を好む人を平安時代以来「色好み」と呼んでいました。「色」には恋愛や性愛の意味もありますが、もともとは恋愛と文化的美意識が組み合わさったもので、その表現としての和歌や琴の音曲を含むものだったのです。

著者は「遊女が貴族や大名の娘のように多くの教養を積んでいたのは、日本文化の核心である色好みの体現者となり、豪商や富裕な商人、大名、高位の武士たちと教養の共有、つまり色好みの共有を果たすことが求められていたからでしょう。これらの伝統的文化に遊ぶことこそが、彼らにとっての『遊び』だったのです」と述べる一方で、「しかし遊廓にはもうひとつの側面があります。それが売色です。色を好み趣味を共有する、その「色」の中には恋愛、性愛が含まれました。性愛そのものは人類の存続を支えるもので、人の愛情の根幹を成すものです。恋愛は人間の精神にとって大切な感情です。だからこそ人権に価値を置く時代になれば、恋愛や性愛は力の不均衡、不平等のもとでは成り立たないのです。独立した人格を認め合い、尊敬し合う関係の中で初めて価値を持つのです」と述べています。

「井原西鶴は女性をどう見ていたか」では、香水のなかった当時、髪や着物に伽羅を焚きしめた遊女はとても良い香りがして、それだけで天女のような存在だったということが指摘されます。しかし、遊女はそれだけではありませんでした。著者は、「人の気持ちに敏感で、物欲がなく、余計なことを言わずにさっぱりとした物言いをし、酒を適度に飲み、唄がうまく、着物のセンスが抜群で、素晴らしい手紙を書き、腰がすわって背筋の伸びた美しい歩き方をしたのです。実際に遊女は客の前でものを食べることと、金銭に触れること、また金銭の話をすることなどを禁じられていました」と説明します。

初期の遊女は三味線、唄、踊りも得意でしたが、次第に芸能の分野は芸者に任せるようになりました。その結果、吉原芸者は他のどこの芸者より優れた芸人になったのです。しかし芸能をおこなわなくなった後も、遊女は和歌、俳諧、漢文などの文学的な能力があり、文人たちとそういう話もできましたし、着物の上に武家の女性のような打ち掛けをつけました。つまり正装をしていたのです。また独特の語尾を持つ人工の遊廓言葉を話しましたが、その中で「ざんす」「ざいます」などは後に上流階級の山の手言葉になります。教養高く優れた人柄の遊女がたくさんいて、文学にも書かれました。

「『床上手』が意味していたこと」では、名妓たちの良さとしてとくに強調されるのは、下の者に対するやさしさだったことが指摘されます。著者は、「夕霧は八百屋や魚屋がやってきても決してばかにすることなく、喜ばせました。三笠は、客の召し使いや駕籠かきにまで気を遣い、禿(遊廓で修行中の少女たち)が居眠りをするとかばってやりました。金山という遊女は、ある被差別民の客が身分を隠してやってきてそれが噂になると、衣装にあえて欠け碗、めんつう(器)、竹箸、という非人の印を縫いつけ、『世間はれて我が恋人をしらすべし。人間にいづれか違いあるべし』と言い放ったというから見事です。権派の遊女、というところです。吉野の話はすでに冒頭で紹介しましたね。遊女の魅力は第一に人間的魅力だったのです」と述べています。

「なぜ『心中もの』が流行したのか」では、江戸時代の心中ものは、1683年、遊女と呉服屋の心中を大坂の歌舞伎で上演したのが最初でした。その後15種類ほどの心中もの歌舞伎が作られました。そして近松門左衛門の浄瑠璃の時代がやってきたことが紹介されます。著者は、「その影響は絶大なもので、ほんものの心中事件がいっきに増えてしまったのです。幕府はあわてます。1722年と23年、幕府は心中ものの上演禁止令を出します心中があるから芝居や浄瑠璃が作られ、その浄瑠璃で心中がさらに増えました。そこには、急激に貨幣経済が浸透し、お金に振り回される人々の苦悩が見えます。うまくいっていたはずの人々が、今で言うサラ金、カード破産、失業に陥り、お金に縛られて働く遊女という存在に結びついてゆくのです。観客は、お金と人生について人ごとではない気持ちで見たことでしょう。心中は恋の結果のように見えますが、実は「お金と人間」にかかわる、苦悩の共有から生まれたものです」と述べるのでした。

第四章「男女の『色道』と吉原文化」の「好色が形成する文化」では、江戸時代には「好色」という言葉があったことが紹介されます。「好色な人」とは、決して、性的なことに異常に関心がある人、という意味ではありませんでした。流行に敏感でセンスがよく、口の利き方も洒落ていて、人への気遣いも洗練されており、教養があって、三味線その他の音曲や絵画などの芸術・芸能の能力も高く、恋心についてもよく理解できる、というような人をさしたとして、著者は「またこれは、男性にも女性にも使う、非常に高い評価の言葉だったのです。結果的にこういう人は異性に注目され、恋にめぐまれ、その評判が立ちます。井原西鶴の『好色一代男』『諸艶大鑑(好色二代男)』『好色一代女』『好色五人女』は、そういう人たちの物語です」と説明します。

好色という言葉はやがて使われなくなりますが、後世出てくるのが「艶気」という言葉です。山東京伝の名作『江戸生艶気樺焼』の「艶気」は、好色と同系列の言葉です。色という言葉は仏教でも使います。『仏教辞典』によると、「形あるもの」の意味で、味やにおいや感触や眼に見えるものなど、五感でとらえられるあらゆる物質のことです。絶えず変化し、やがて消滅するこの世のもろもろの現象のことです。著者は、「好色とは、特にその中でも高度に洗練された音楽や絵画や文章や衣食住を楽しむことなのです。性関係を含む男女関係は、それらのひとつと考えられていたわけです。つまり『文化』です」と述べています。

文化は、欲望に人間的で伝統的なかたちを与えたものであるという著者は、「たとえば私たち人間には食欲があります。何でも食べさえすれば命はつながります。しかし料理や食卓の文化が発達してくると、私たちは何でもいいとは思わなくなります。各文化圏の料理は、それぞれ素晴らしい特質を持つようになります。またそうして生まれた優れた料理は、料理文化の無い別の場所に伝わります。いい雰囲気でおいしい酒を飲み、料理を味わったり、また料理に腕をふるったりすることは、生活と人間関係を豊かにします。単なる欲望を精神的、社会的な喜びに変えること。それが文化なのです」と述べます。遊廓は、性を中心にそのような総合的な文化を創り上げた場所です。西鶴が遊女たちについて書いたことも、性そのものではなく、このような性の文化のことだと指摘し、著者は「食欲が料理と演出によって真に贅沢で幸福な時間に生まれ変わるように、性欲や愛欲も、贅沢で夢のような経験に生まれ変わり得るのです」と述べるのでした。

「恋を創るための『色道』」では、遊女は「傾城」とも呼ばれたことが紹介されます。城をも頷ける女性、つまり現実世界を崩壊させるかも知れない美を持ち合わせているという意味です。傾城の反対語は「地女」です。ふつうの女性たちは地女つまり土地の女です。逆に、遊女は「土地」からも「日常」からも浮上した天上の女として演出されました。映画スターをまさに星と呼ぶのと似ているという著者は、「これを『性』と『恋』の関係で考えてみます。遊廓は性を売っていたのではなく、恋の理想(夢)を売っていたのです。性だけの世界は貧しく、恋の世界は贅沢なのです。しかし、遊廓ではどの遊女や客にも一律に恋の美意識を適用しようとするという欠点もあります」と述べています。

「江戸時代の男たちに求められた清潔感」では、当時の男性たちのファッションの基本は「清潔感」と「渋さ」であったことが紹介されます。黒、茶、藍という地味で粋な色を基調にして、微妙な色の違いを、何枚もの着物を着重ねながら組み合わせていくのです。著者は、「着物は洋服とは異なり、襟、裾回し、裏地、紐などを、自分で選んで組み合わせるものです。脇差し、たばこ入れ、たばこ入れの根付け、キセル、紙入れも、組み合わせていきます。江戸時代の男性のセンスは、微妙なコーディネイトに現れました。ブランドで固めればよい、というものではなかったのです」と述べます。

「江戸の『いい男』と『いい女』とは」では、江戸っ子の要素を分析した西山松之助は、江戸っ子は「江戸城の近くで生まれ育った」「金離れがよく物事に執着しない」「育ちがいい」「日本橋を見て育った」「いきとはりを本領とする」という要素で成り立っていることを発見したことが紹介されます。その江戸っ子のイメージを明確に作り上げたのは、山東京伝という作家でした。彼は、深川の質屋の息子として生まれ、幼いころから三味線などの音曲や浮世絵を稽古し、やがて浮世絵師になりました。

さらに、山東京伝は鋭さのあるユーモアのセンスで黄表紙の最高傑作の作者となり、優れた洒落本を作り、膨大な読本を書き、ファッションや町の様子を描いた風俗史の本も制作し、たばこ入れ屋を経営し、遊女と2回結婚して脚気で亡くなりました。父親思いで、妹、弟を愛し養った人でした。著者は、「山東京伝は、18世紀江戸の典型的な『いい男』です。それと同時に、西鶴が作品化した『好色』を受け継ぎ、それを江戸的なものに変換して『艶気』を作り出しました」と述べています。

著者は、さまざまな本に書かれた「いい遊女の条件」を挙げます。和歌、琴、笙、三味線、各種の唄、生け花、茶の湯が身についています。自分や他の人の髪結いができ、碁の相手がうまく、時計の調整の技術を持っています。酒が適度に飲めて、いい文字と文章で手紙を書けます。お金の話をせず、人の悪口を言わず、腹がすわり、ちょっとやそっとのことでは動じず、下の者にやさしく、物をもらおうとせず、物を惜しまず、気位が高い人、です。著者は、「男性の場合も女性の場合も、こんな人、いるはずありませんね。もちろん、素敵な人の要素をかき集めて作った架空の理想像です。しかしこういうことから、江戸時代の人々の『いい男』『いい女』の理想像が見えるのです」と述べています。

「『吉原言葉』という人工言語」では、「そうざます」「いやざます」「言いなます(言いなされますの意味)」「参りんした」「やりいんした」といった人工言語が紹介されます。コミュニケーションを可能にし、かつ統制する方法は近代に「標準語」として生まれましたが、多様な民族を国家としてまとめる時には諸外国でも人工言語を作っており、人が狭い共同体から外に出てコミュニケーションすることを考えた時には、必ず何らかの言語を母体にして人工言語が作られてきたことが指摘されます。廓言葉は、言語の成り立ちに関する知的好奇心を掻き立てるのです。

そこから考えた時、吉原のみに廓言葉が作られたのは、吉原が、日本全国から人が集まる「江戸」という都市にあったからで、そこで女性たちは土地の女=地女=日常の女性から、遊女=傾城=浮世の女別世の天女に生まれ変わらねばならなかったからであると指摘し、著者は「まさに都市とは架空の空間です。吉原は花がそこに咲くのではなく、花を持ち込んで季節を作るところでした。土地の祭りがあるわけでなく、吉原独特の祭りを芸者衆が作ったところです。すべてのものが創造され、仮構された別世界でした。そのことが、人を惹きつけてやまないのでしょう」と述べています。

「生け花に見立てられた遊女」では、生け花は茶の湯と関わった武士の世界のものですが、その武士が江戸文化に狂歌師や戯作者として乗り出して来たことが紹介されます。彼らの担った文化は江戸で町人文化と交叉しました。町人の版元が経営する出版業界に、多くの武士たちが、その深い教養と文化をたずさえて入って来たのです。吉原と遊女は蔦屋重三郎の仕事を通して、「江戸文化」そのものになって行きました。「花魁」という文字は『花のさきがけ』という意味です。「洒落本と浮世絵が遊女を世に知らしめた」では、喜多川歌麿が取り上げられます。歌麿は蔦屋重三郎以外の出版社でも、吉原や遊女をたくさん描いています。蔦屋重三郎が作り上げた基盤の上で、吉原やそのほかの遊廓文化は、歌麿という天才の作り出す夢のような世界として、活気づいたのです。

第五章「吉原遊郭の三六五日」の「パレードとファッションショーと芸能の毎日」では、遊廓の特徴のひとつは「道中」つまり遊女たちのパレードだったことが紹介されます。普段は引手茶屋に遊女が客を迎えに行って客とともに帰るという行程で、それだけでも見物しがいのあるパレードでした。それが正月や桜の季節などになるとひときわ特別なものになりました。「桃の節句、雛祭り、そして桜の吉原」では、さまざまな年中行事が遊郭で行われたことが紹介されます。著者は、「遊女はこのように、一年の循環や季節の象徴でもあったのです。吉原では歌舞伎の中の遊女ほど豪勢ではないにしても、遊女はやはり季節の象徴であり、生命のしるしであり、自然や日本の文化を表現する巫女的な存在でした」と述べています。

「白い打ち掛けで祭りの季節を迎える」では、遊廓がなぜ出現したのかという理由が明らかにされます。そのもっとも大きな理由は、演劇から女性が追放されたことだったといいます。しかし遊女は芸能を持ち続けます。芸の能力を持った遊女たちを集め、遊廓が作られました。その中で遊廓は、「かぶき」と呼ばれていた踊り子たちの「踊り」ではなく、伝統的な「舞」を中心に据えました。著者は、「やがて、遊女たちの教養の高さ、物の素晴らしさ、道中の美しさ、人柄の暖かさ、言葉の面白さ、振る舞いの見事さ、もてなしの心地よさ、そして年中行事の華やかさなど、芸能以外の側面が注目され、遊女の存在がそちらの方で評価されるようになると、芸能は別の人々に委ねられました。それが、かつての『傾き踊り』に由来する『踊り子』たちの存在でした」と述

市中に散らばっていた踊り子たちを遊廓に呼ぶようになり、やがて遊女屋に常駐する芸者と、遊廓内の自宅に暮らして見番がマネージメントする芸者とが生まれます。男芸者も女芸者も揃い、吉原芸者という極めて格の高い芸者層が生まれました。町芸者の出現に遅れて、吉原では1761年ごろの細見(ガイドブック)が芸者の初出です。「劇場都市・吉原の祭り『吉原俄』では、吉原の仕掛けは江戸の時間の中に、さらに入れ子状に吉原の時間を作り出すことにあったと指摘し、著者は「登場人物は遊女、助っ人は芸者、プロデューサー兼演出家は茶屋や遊女屋の経営者たち、その周辺に、植木屋、呉服屋、提灯屋、飾り物職人、版元、絵師など、江戸の代表的な商人、職人たちがかかわっていたのです。吉原は、プロフェッショナル総動員の、演出された劇場都市だったのですね」と述べるのでした。

第六章「近代以降の吉原遊郭」の「マリア・ルス号事件と遊郭」では、1872年(明治5年)に起きた「マリア・ルス号事件」で日本政府の人権への対応は高く評価されましたが、同時に女性の人権に関する認識の低さも指摘されたことが紹介されます。著者は、「今も、日本はほとんどの人権問題はアメリカと意見を共有していますが、女性の地位のみ、G7先進国中でもっとも低いのです。しかしながらマリア・ルス号事件を契機にして、明治政府は、現在の私たちの政府とは比べ物にならないくらい速度ある対応をとります。同事件が決着するや否や政府は、1872(明治5)年、遊女および同様の労務契約によって拘束されている者の「一切解放と身代金即時解消」を命じたのです。これを芸娼妓解放令と言います」と述べています。

「消えゆく江戸文化」では、戦後の吉原で300軒が「カフェー」の看板を掲げ、1023名の「女給」がいたことが紹介されます。大店は相変わらず庭もあり、敷地内には女給たちに貸している部屋もありましたが、ほとんどの店は3坪程度だったとか。もはや電燈ではなくネオンサインがきらめき、1956(昭和31)年に売春防止法が可決成立し、1957(昭和32)年に施行され、1958(昭和33)年に実施されて今日に至ります。著者は、「三味線や踊りはその後、芸者衆の世界に引き継がれていますが、今は待合もなくなったので、料理屋に芸者さんを呼ぶ方法になっています。料理屋は『廓』を成しておらず点在しますので、夜間に流しの三味線が聞こえることなどありません。近所迷惑になるので、漏れ聞こえることもないでしょう。吉原遊廓の消滅はやはり、江戸文化の消滅と言って良いと思います」と述べるのでした。

終章「遊郭をどう語り継ぐべきか」の「伝統芸能の観点」では、遊廓は2つの観点から語り継ぐべきであるといいます。ひとつは日本の芸能史の観点です。著者は、「遊女はそもそも芸能者で、遊廓と芝居は一体のものでした。いわば性と芸能が一体のものだったのです。そこから性にかかわる部分を切り離すことによって、今日の男性のみによる歌舞伎および能狂言が成立したのです。明治以降、西欧の演劇が導入され、伝統的な芝居も女性を入れることによって新派となりましたが、歌舞伎は歌舞伎で変化することなく、今日まで続きました。なぜなら江戸時代を通して確立された表現を根本から変えることは歌舞伎そのものが消えることを意味したからです」と述べています。

一方、遊廓は性のみで成り立つことはできませんので、そこに「恋の文化」「もてなしの文化」が成立しました。恋の文化は、平安時代以来、和歌と歌物語の中で成熟していた文化で、遊女はそのこともあって、書、和歌、俳諧、漢詩、文章、琴などの教養を積むことで遊廓を、文化を語り合うサロンにしました。そのサロンで豪商や作家や画家や出版文化が育ったわけですが、著者は「もてなしの文化は、茶の湯がその筆頭ですから、遊女は茶の湯もたしなみました。その中で、武家のみならず町人たちも茶の湯に親しみ、遊女と語り合いました。着物や帯、櫛かんざし、髪結い、香、化粧なども遊廓独特の展開をしました。初期の遊女たちは化粧をせず、髪を束ねる程度でかんざしもしませんでしたが、次第に着物や帯とともに豪奢になり、歌舞伎に影響を与え、歌舞伎から影響を受けるようになりました。初期の遊女たちは芸能者でもあって、能を舞い、三味線も弾きましたが、それが踊り子に受け継がれ、踊り子が芸者衆になって、吉原遊廓で共存していたことは、芸能を継承する場としての吉原の重要性を、さらに増したわけです」と述べます。

「ジェンダーの観点」では、2つ目の観点、つまり「ジェンダーの観点」について述べられます。遊廓がなければ、芝居から排除された女性たちは踊り子として、芸者衆として、町の中で芸能や師匠をしながら生きていたであろうと推測し、著者は「遊廓がなければ膨大な好色もの、黄表紙、洒落本などの文芸は生まれず、新内やその他の浄瑠璃、音曲も生まれなかったでしょう。遊廓がなければ助六ものなど、歌舞伎の演目は今より少なかったでしょう。しかし遊廓がなければ、そして女性に対し尊敬を持って全人格的にかかわる価値観と精神が存在していれば、女性たちはもっと多くの分野で、男性と同じように、思想や文学や宗教や科学の世界で活躍していたでしょう。平安時代の貴族の女性たちがそうであったように、文化上、多くの成果を残したでしょう」

著者は、「遊廓の問題は『家族制度』の問題の一環なのではないか」と思うそうです。家族は、性別による分業をしなくてもよい時代がきています。さまざまなツールと社会制度を利用して、家族は多様になりつつあると指摘し、「男性どうしの家族、女性どうしの家族、血のつながらない子供達を育てる大人たち、異なる民族の集まる家族、友人や知らない人どうしの暮らすコレクティブ・ハウスなど、家族の多様性は広がっていくでしょう。しかしもひとつ大事なことがあります。『追い詰められない家族』であることです。それさえあれば「前借金」などなかったのです。ベーシックインカムのような、誰も置き去りにされない生活保障制度があれば、家族ではない人が集まって暮らすことには、むしろ経済的なメリットが出てきます」と述べています。

その上で性別分業ではなく、得意を活かした分業で生活を営むことができれば、ジェンダーの問題は変わってくるといいます。遊女の解放だけでは何ら問題が解消しなかったように、女性の解放を叫んだだけでは問題は解決しません。家族のあり方を変えていく必要があるとして、著者は「その上で、正月も桜の祭りも、七夕も盆行事も、各地の祭りも、月見も共有し、茶の湯も着物も琴や三味線も、踊りも歌舞伎も能も狂言も、もう一度生活に取り戻すことができたら、日本には本当の意味での『自律』がやってくると思います。遊廓を考えることが、遊廓を超えて未来を考えることにつながっていくよう、心から願 っています」と述べるのでした。本書は優れた日本文化論であり、女性論です。本書を読んだ後、「鬼滅の刃」の遊郭篇、遊郭の登場する日本映画などを観たとき、また味わいが深くなるものと思います。