- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0981 マーケティング・イノベーション 『SFを実現する』 田中浩也著(講談社現代新書)

2014.09.11

今日で、9・11同時多発テロから13周年ですね。あれから、世界は少しでも平和になったでしょうか?

『SFを実現する』田中浩也著(講談社現代新書)を読みました。「3Dプリンタの想像力」というサブタイトルがついています。いま話題の3Dプリンタによって社会がどう変わるのかを考える本で、一気に読み終えたわたしは大変刺激を受けました。

著者は1975年、北海道札幌市生まれ。京都大学総合人間学部、同大学院人間環境学研究科、東京大学工学系研究科社会基盤学専攻修了。マサチューセッツ工科大学【MIT】建築学科客員研究員などを経て、現在は慶應義塾大学環境情報学部(SFC)准教授です。

ネットワークと3Dを組み合わせた創造性支援の研究を続けながら、日本における3Dプリンタやカッティングマシンなどの工作機械を備えたワークショップ「ファブラボ」を日本で推進してきた第一人者として知られます。

3Dプリンタはまだ序章でしかない!(本書の帯)

3Dプリンタはまだ序章でしかない!(本書の帯)

本書の帯には、「遠隔転送装置、スモールライト、万能工作機械・・・3Dプリンタはまだ序章でしかない!」「大注目の次世代工学者が描く新しい『モノづくり』とは?」と書かれています。とても興味をそそられますね。いやあ、「ドラえもん」世代にはたまりません。

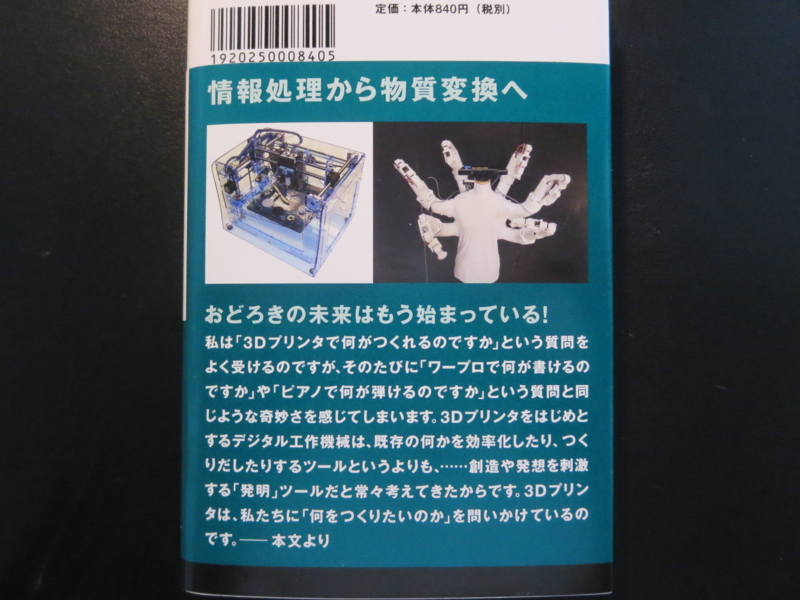

情報処理から物質変換へ(本書の帯の裏)

情報処理から物質変換へ(本書の帯の裏)

本書の「目次」は、以下のようになっています。

まえがき「モノとインターネット」

第1章 SFとFAB 空想から現実へ

第2章 メディアとFAB 情報から物質へ

第3章 パソコンとFAB 「つかう」から「つくる」へ

第4章 地域・地球環境とFAB グローバルからグローカルへ

第5章 「ものづくり」とFAB 工場から工房へ

第6章 デジタルとFAB そして「フィジタル」へ

第7章 日本とFAB 過去と未来をつなぐ

「リアル・バーチャリティ」あとがきにかえて

「偶然の一致」について

謝辞

まえがき「モノとインターネット」で、著者は、自分が「モノ」かつてSF(サイエンス・フィクション)として描かれていた未来技術が実際に使えるものになりはじめている現状にワクワクしているそうです。そして「モノの送受信」とはすなわち、かつては空想だった「遠隔転送(空間伝送)」技術に他ならないとして、「画面の上の『文字情報(デジタルデータ)』のみをやりとりする現在の情報社会を超えた、『物質データ』をもやりとりするネットワーク社会の次のフェーズが、いま目前に迫っているのです」と述べています。

さらに著者は、以下のように自分が目指すものについて述べます。

「インターネットによって生まれた人と人とのつながりを、ものをつくる行為へと結集すること。それを通じて、空想と現実の距離や関係を変え、両者をつなげていくこと。

こうした社会の新しい動きに気がつき、これこそをライフワークにしようと決めたとき、この運動を『ソーシャル・ファブリケーション(FAB)』と名付けようと思いました。『ソーシャル・ファブ』も頭文字を取れば『SF』になります」

著者が「ファブリケーション」という言葉に託したいまず一番の大きな思いは、「空想を実現する」ということ自体が持っている強い力だとか。著者は、以下のように述べています。

「空想と現実は対立でも平行でもなく、どこかでは絶妙に接しているものです。そして、21世紀の『SF』は、フィクションを描くだけではなく、それを社会的に実現していく過程(=ファブリケーション)までを含んでいるのです」

第1章「SFとFAB 空想から現実へ」の冒頭で、著者は「3Dプリンタとの出会い」として、以下のように書いています。

「21世紀も約15年が過ぎた現在ですが、前の世紀に空想として描かれた未来技術が次々に実現するフェーズに来ている、と言われたら、みなさんは何を想像するでしょうか。宇宙船でしょうか。人間型ロボットでしょうか。体内のマイクロカプセル薬でしょうか。人工心臓でしょうか。あるいは無人の電気自動車でしょうか。

実際そのどれもが実現段階に来ていますが、私自身は、未来技術そのものもさることながら、『未来技術をつくるための技術』についても研究テーマにしたいと思ってきた人間です。そして学生時代から、そのひとつの可能性として、3Dプリンタに関心がありました」

本書を読んでいて、わたしは「デジタル革命3.0」という言葉に非常に興味を抱きました。ソーシャル・ネットワーク上の人間関係へだけ没入(イマージョン)しがちだった人々の行動様式は、外へと働きかけていく正反対の外転(エバーション)へと向きを転じることになります。このことを、情報社会学者の公文俊平氏は「デジタル革命3・0」と呼び、次のように分かりやすく整理しています。

デジタル革命1・0は、半導体とパーソナル・コンピュータによる「計算」

デジタル革命2・0は、携帯とインターネットによる「通信」

デジタル革命3・0は、新材料とパーソナル・ファブリケータによる「製造」

これについて、著者は以下のように説明しています。

「デジタル革命2・0までは人とコンピュータをつなぎ、『頭脳』を拡張する革命でした。デジタル革命3・0からは、頭脳だけではなく、ものをつくる『手』や『道具』、そして『機械』をつないでいくことが始まります。世界中の『つくる手段』が接続されてゆくのです。インターネットを背景に、より強く、外の世界へと働きかけていくのです」

著者はデジタル工作機械の「機能(何ができるか)」ではなく、「意味(何をもたらすのか)」こそを考えていきたいと述べます。そして、以下のようにメディア学者のマーシャル・マクルーハンの理論を紹介します。

「マクルーハンはさまざまなものの見方を提示しましたが、そのなかの有名なひとつに「あらゆるメディアは身体の拡張である」という言葉がありました。自動車や自転車は足の拡 張、ラジオは耳の拡張、望遠鏡や顕微鏡は目の拡張と捉えられるとし、あらゆるテクノロジーやメディア(媒体)は人間の身体の特定の部分を『拡張』する(そして同時に感覚を変容させる)ものだと主張しています」

このマクルーハン理論を紹介した後で、著者は次のように述べています。

「その論を借りつつ、インターネットは人間の『神経系』を拡張するものだという議論が、90年代に華々しく登場しました。私の学生時代はまさにその言説の真っ盛りでした。ワールド・ワイド・ウェブのネットワークの図は、まさに身体の中の神経系が外側に広がって、地球を包むように相互接続されたものだ、というイメージが語られていたのです。

では、これを引き継いで考えるとすれば、現在の3Dプリンタは、私たちの身体のどの部分の拡張に当たるのでしょうか。

実はその部分は、細胞のなかにあります」

そして、著者は以下のように独自の「3Dプリンタ」観を示します。

「遺伝子という『情報』からタンパク質という「物質」が製造されるわけです。これを担っている『リボゾーム』が、デジタルデータからそれに対応する素材を取り出して組み立てるという意味で、いわゆる『デジタル工作機械(3Dプリンタ)』に近い役割を果たしています。つまり細胞内に存在する『工房』なのです。ここで重要なのは、リボゾームそのものも50種類以上のタンパク質からできていることです。まるで3Dプリンタで3Dプリンタをつくるように、リボゾームはリボゾームもつくり出しています。

私たち自身の身体の奥深く、細胞の中にもともと備わっている『デジタル的なものづくりの仕組み』をもとに、その原理を身体の外にそっくり取り出したかのような技術。情報から物質への変換装置。それが私の『3Dプリンタ』観です」

さらに著者は、以下のように「3Dプリンタ」の未来を語ります。

「おそらく最終的には、3Dプリンタによって、私たちは『自分たちの生きている身体を人工的に補完する』ことについて、もう一度深く考え直さなければいけなくなるはずです。ここでいう身体とは、意識としての私ではなく、物体(もの)としての私のことです。本書の範囲を超えてしまいますが、新しいサイボーグ観を検討しなければいけなくなるかもしれません。実際、3Dプリンタの研究コミュニティでは、生体、医療、バイオ、人間拡張といったキーワードが飛び交っています。こうしたアカデミックな3Dプリンタの学術研究はこれからも続けられていくはずです」

第2章「メディアとFAB 情報から物質へ」では、「コンピュータとファブリケータ」として、以下のように説明されています。

「数字や文字だけでなく、画像、音、映像などを組み合わせて情報をつくり、伝え、通信、再生する文化は『マルチメディア』と呼ばれ、その後しだいにハードウェアにも影響を与えていきました。

かつてバラバラの独立した機器だったワープロ、ビデオデッキ、シンセサイザーは、いまでは1台のPCのなかにソフトウェアとなって入っています。コンピュータはさまざまな機器の機能を呑み込んで汎用化(オール・イン・ワン化)していったのです。そしてパーソナル化したコンピュータ(パソコン)は、折りたたんで鞄のなかに入れられるラップトップ型になり、どこへでも運んで持っていけるようになりました。

デジタル工作機械は、いまこの『コンピュータの変換』と同じ歴史を辿ろうとしているように見えます。

これまでは工場にしかなく、専門家のための『大型工作機』だった機械が、デジタル文化とつながりながら、専門家以外にも広く普及しはじめています。そのプロセスの中で、一部の専門家のためという枠がはずれて、『人間の知的創造活動を支えるメディア』として、より大きな位置づけへと文脈が再定義されつつあるのです」

非常に説得力のある文章です。いやあ、ワクワクしてしまいますね!

「フィジカル・メディアをつくるとは?」という項目も興味深かったです。

よく「モノから情報へ」などと言われます。しかし著者は、レコードを例に挙げて、そもそも「情報」は、なんらかの「物質」がなければ存在することができないと喝破し、以下のように述べます。

「いま皆さんが読まれているこの本の文字情報は、紙という物質の上にインクで定着されて運ばれていますが、もともとは私のパソコンの上で書き出されたもので、書いているいまこの瞬間には、ディスプレイの上に表示されていると同時に、メモリ上にも書き込まれています。それが編集者にメールで送られ、講談社のオフィスのプリンタで印刷されて赤ペンの校正が入り、何度かやりとりがあったうえで、最終的に印刷所に送られる、というように、さまざまな『物質』の上を渡り歩いていった来歴を持つ『情報』なのです」

そして、著者は3Dプリンタにおいて「言葉の知識とモノの知識が対等に扱われる」ことが図書館や博物館などの公共施設の新しいモデルになるとして、次のように述べます。

「3Dプリンタは、プリンタ(印刷)という意味では『図書館』とつながっていますが、3D(立体物)という意味では、土器や石器の並ぶ『博物館』とつながっています。この2つにまたがって存在していることで、カテゴリーエラーを起こしているのです。しかし私はこの不思議なエラーにこそ可能性を見ます。従来の線引きを疑い、領域が攪乱されているのはある意味でチャンスです。3Dプリンタを媒介として、これまで分かれていた2つの施設が再び融合しはじめるのかもしれません。図書館と博物館を引き合わせる媒体。文字とものを出会わせる媒体。この意味においても、やはり3Dプリンタは「メディア」として有用なのです」

さらに、第4章「地域・地球環境とFAB グローバルからグローカルへ」は非常にエキサイティングな内容でした。著者は、まず以下のように「スタートレック」について語ります。

「スタートレックは1966年に放映がはじまった娯楽番組ですが、『有限な宇宙船の中で、人がいかに生きることができるか』を科学技術的に探究した内容でもありました。そこに『レプリケーター』という、あらゆるものをつくることのできる『汎用工作機械』が描かれています。これは同時に、『3次元コピー機』とも捉えられますし、『遠隔転送装置』でもあるようにさまざまな用途で頻繁に登場します。現在世界的に広がっている家庭用3Dプリンタのひとつに『レプリケーター』という名前の製品がありますが、それはこの番組から名前を借用したものです」

「スタートレック」のレプリケーターには「分子」が材料として貯蔵されています。その前に人が立って「ホットコーヒー、キリマンジャロ」などと音声で指示すれば、好みの飲み物がカップとともに瞬時につくられます。普通のコーヒーベンダーと違うのは、「飲み物」だけでなく「カップ」も一緒に分子を合成してその場でつくり出すことです。

著者は「レプリケーターは、分子から素材を合成し形態化することで、飲料・食品から文具・玩具・工業製品・電子的なものまで、『(ほぼ)あらゆるものをつくる』ための万能製作機械なのです」と述べています。

さらに、キリマンジャロを飲み干したあとで、カップを再びレプリケーターに戻しておけば、再び分子にまで分解し、次の製造物の材料として使われるという画期的な仕組みが内臓されています。このようなレプリケーターについて、著者は次のように述べます。

「つくる、だけではなく戻すこと――『(ほぼ)あらゆるものをリサイクルする』こともできる点が重要です。つまり、材料と製品が双方向に、どちらからどちらへも変換できるようになっているのです。そこには、分子を単位として、組み立てることも、分解することも可能な、閉じた環境系が実現されます」

スタートレックは「宇宙船」ですが、これは「有限な環境」のメタファーでもあります。そして、わたしたちは地球そのものが有限な環境としての「宇宙船地球号」であることを知っています。著者は、以下のように述べています。

「ものをどんどんつくり続け、破棄していけば、いずれ有限の地球の容積はなくなってしまいます。この時代には、デザイン科学者のバックミンスター・フラーや、経済学者のケネス・ボールディングらによって、地球そのものをひとつの宇宙船と見立てる「宇宙船地球号」というコンセプトが生まれていました」

著者は、「宇宙船地球号」で生まれた「3Dプリンタ」について、「スタートレックは、遠い宇宙の話というよりも、これから私たちが日常生活をどう立て直していけばよいかということを考えさせてくれるストーリーとして、いまこそ現代的に捉えなおすことができます。未来の3Dプリンタは、ただ『つくる』だけでなく、材料まで『もどす』ことも担わなければならないのです」と述べます。ここには、これからの経済や社会にとって大きなヒントが書かれています。

第5章「『ものづくり』とFAB 工場から工房へ」では、「3Dプリンタのある生活」について、著者は次のように述べています。

「ものをつくる場を工場に集約したことで、家庭でものをつくる文化は穏やかにその場所を失っていきました。しかしいま、『機械』が進化して、コンパクト化し、パーソナルなものになったこともあって、再びものをつくる行為が家庭に戻ってこようとしています。しかも今回のそれは、『家内制手工業』ではなく、歴史上初めて、ネットワークにつながったデジタル工作機械による『家内制機械工業』なのです。

かつて、日本の家庭にはたいていミシンが置かれていました。しかし、今や、ミシンがある家庭など珍しいのではないでしょうか。著者は、以下のように述べています。

「現在、多くの家庭では、かつてミシンがあった場所に、PCが置かれているように思います。PCで映像を見たりつくったり、音楽を聴いたりつくったり、年賀状をつくったり、確定申告を入力したりしているはずです。その延長上に、『3Dプリンタのある生活』というのが、本当にあり得るのかどうか。もしもあり得るとしたら、一体どんな用途で使うことになるだろうか。そのことを実際に確かめる目的もあって、まずは自分自身を実験台にしてみようと、私は2008年に3Dプリンタをリビングに設置してみたのでした。

その後、私の家の『3Dプリンタ』は、まるでかつてのミシンと同じような『修理』や『微創造』のツールとしての役割を果たしはじめました。コップや箱などの小物をつくったり、家のすみずみを局所的に修復したり、改造したりする用途で使うようになったのです」

この著者の説明はとてもわかりやすく、「3Dプリンタのある生活」がありありとイメージできますね。

著者は、これまでずっと「FAB」というものを推進してきています。本書では主に「ファブリケーション(製造・こしらえる)」という意味で「FAB」という語を使ってきましたが、2番目の意味として「ファビュラス:Fabulous(豊かな、愉しい)」を紹介し、以下のように述べています。

「これは日常の『Fun(楽しい)』とは質的に少し違う感覚です。Fabulousの語源は『Fable(寓話)』です。それが転じて、『まるでおとぎ話(寓話)が現実になったようで素晴らしい』という意味になったものです。架空の世界だと思っていたアイデアが現実化したことの深い喜びを指す言葉なのです。ものづくりが本来持っていた、喜びや愉しさを回復することも、FABの大切な役割です」

第6章「デジタルとFAB そして『フィジタル』へ」では、以下のようなマクルーハンの警句を紹介しています。

「われわれは、まったく新しい状況に直面すると、つねに、もっとも近い過去の事物とか特色に執着しがちである。われわれはバックミラーを通して現代を見ている。われわれは未来に向かって、後ろ向きに進んでゆく」

このマクルーハンの警句を受けて、著者は次のように述べています。

「いまでは信じられないことですが、電話は最初『話す電報』と呼ばれていました。自動車は『馬なしの馬車』と、ラジオは『無線機』と呼ばれていました。電話は電報という、自動車は馬車という、ラジオは有線という、『最も近い過去の事物』との関係のなかで、それらと比べて『どこが変わったのか』という『差分』の視点でしか、捉えられなかったということです」

さらに、「物質と情報が等価になる――フィジタルの世界」として、著者は以下のように述べています。

「極限はおそらく、デジタルとフィジカルが完全にひとつのものとして融合してしまうこと、情報と物質が等価になる世界なのです。2つが分かれておらず、ひとつのものに合体してしまう未来なのです。

フィジカルなものが、デジタルの特徴を吸収してしまう、という反転。

つまり、あらゆる『もの』がデジタル的な性質を持つようになること。これを言い表すために会津泉さんとの会話の中で出てきた用語が『フィジタルな世界』、というものです。マクルーハンのいう『転化』、それはデジタルとフィジカルが完全に一体化した『フィジタルな世界』なのではないか、というのが私の推論です」

そして、第7章「日本とFAB 過去と未来をつなぐ」の最後に、著者は以下のようにFABが拓く豊かな未来を高らかに謳い上げています。

「今の時代がどう呼ばれるかは、最終的には後の時代の人々が決めることです。必要なのは、新しいことばで呼ばれるに値する内実をつくりあげていくことです。そのために、いまはこの新しいSF=ソーシャル・ファブリケーションのちからを信じながら、硬直してしまった(私たち自身の)20世紀型思考をいったんほぐし、もういちど編みなおす努力を全力で進める時期だと思うのです。FABとは、物質世界を再編集するプロジェクトなのです」

本書は、その魅力的なタイトルといい、限りなくイマジネーションを刺激してくれる内容といい、最高に面白く読めた本でした。講談社現代新書は、ときどきこういったハンパなく面白い本を出してくるので油断なりません。ブログ『ウエブ×ソーシャル×アメリカ』で紹介した本以来のインパクトでしたね。

それにしても、慶應義塾大学のSFCを見直しました。まさか、藤沢キャンパスでこんなイカす研究をしていたとは! 本当に、「ドラえもん」世代にはたまりませんな。(笑)