- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.09.16

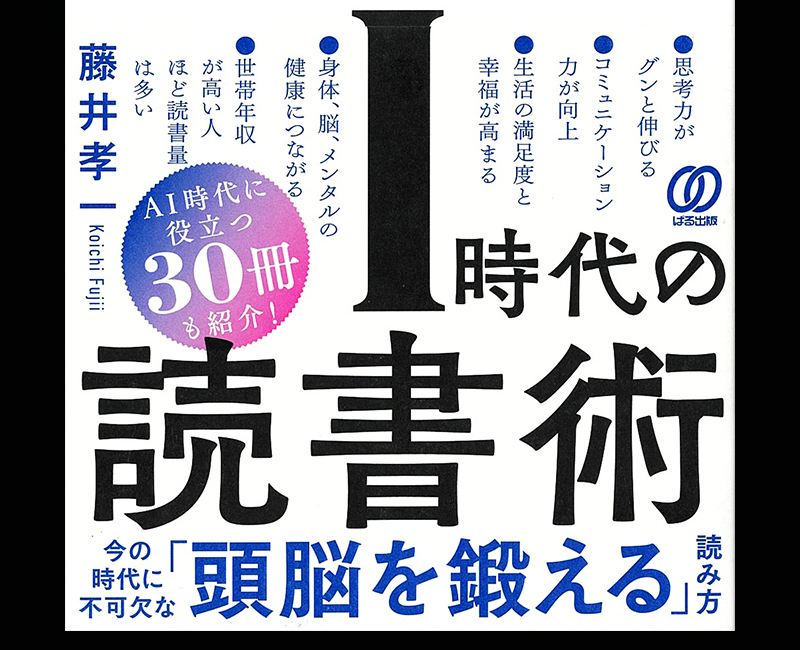

『本当に頭のいい人が実践しているAI時代の読書術』藤井孝一著(ぱる出版)を読みました。著者は経営コンサルタント。株式会社アンテレクト取締役会長。年間1000冊以上のビジネス書に目を通し、300冊以上読破する愛読家。その経験を活かして発行される要約と書評のメールマガジン「ビジネス選書&サマリー」は、同分野で日本最大級の読者数を誇るそうです。一条真也の読書館『読書は「アウトプット」が99%』で紹介した本をはじめ、『ビジネススキル大全』(ダイヤモンド社)、『投資効率を100倍高める ビジネス選書&読書術』(日本実業出版社)、『成功するためのビジネス書100冊』(明日香出版社)などの著書があります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「今の時代に不可欠な『頭脳を鍛える』読み方」「●思考力がグンと伸びる●コミュニケーション力が向上●生活の満足度と幸福が高まる●身体、脳、メンタルの健康につながる●世帯年収が高い人ほど読書量は多い」「AI時代に役立つ30冊も紹介!」と書かれ、帯の裏には「AI時代に生き残るのは『本当に頭のいい人』であり、読書は『人生を変えるきっかけ』をくれます」と書かれています。さらに、カバー前そでには「読書で脳を鍛え、思考力を育む習慣を持つことこそが、AIとの共存で始まる未知の領域に備える手段であると思います。――藤井孝一」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

はじめに「AI時代に生き残るのは、本当に頭のいい人」

第1章 AI時代の読書

・AI時代に問われる頭の良さ

・AI時代も脳の筋トレは読書

・読み方ひとつで差がつく

・AI時代に磨く思考力

・読書と幸せの奇妙な関係

・本を読めば差別化できる

第2章 こう読めば、頭が良くなる

・読書の誤解を解いておく

・読書前の準備体操

・本をアクティブに読む

・アクティブに読むためのマーキング

・読んだら作る読書メモ

・読書を習慣にする

・読書を有意義な活動にする工夫

第3章 頭が良くなる本はこう選ぶ

・何を読めば頭が良くなるのか

・良書に出合える選書眼を養う

・「はじめに」と「目次」にエッセンスが詰まっている

・本の中身をブラウジングする

・本はどこで選ぶべきか

・電子書籍を考える

・他者の評価とはこう付き合う

第4章 頭が良くなる読書の活かし方

・本をたたき台にして、読んだ時間の3倍考える

・読書で得た知識をアウトプットする

・書評を書いてみる

・こんな読書会なら、簡単にできる

第5章 私が読んできた名著たち

おすすめ30冊

・創造性を育む本

・戦略と経営を学ぶ本

・リーダーシップを発揮する本

・人間関係を円滑にする本

・生き方・働き方を考える本

・その他の本

はじめに「AI時代に生き残るのは、本当に頭のいい人」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「2022年11月に登場したChatGPTをはじめとする生成AIは、衝撃をもって迎えられ、ビジネスの分野にも普及しつつあります。これから仕事の効率を上げ、新たな可能性を引き出すことが期待されています。同時に、心配する声も上がっています。仕事のあり方は大きく変わり、職種によっては、仕事を失ってしまうケースも想定されています。実際に一部の仕事は失われはじめています。私のまわりでも、資料や企画書の作成や簡単な原稿、翻訳などはChatGPTに作らせるようになったという人が少なくありません。つまり、それまでこれらの仕事を担っていた人は、すでにその仕事を失っているわけです。この流れは止められないでしょう」

そんな時代だからこそ、著者は「私たちは脳を鍛えるべきだ」と主張します。なぜなら、AI時代こそ、AIを使いこなす人間の頭脳が必要だからです。また、様々な領域で知的な活動がAIに代行されるようになり、むしろ意識的に頭脳を動かす必要があると指摘し、著者は「脳が正常に機能していることは、人間が生きていくうえで不可欠ですが、脳も筋肉同様、使わなければ衰えていきます。脳をさび付かせないためには、脳を使う必要があるからです。読書は、そのための重要な役割を担うと思います。読書が頭脳を鍛える上で効果的な手段であることは、これまでも多くの研究で裏付けられています。AIがどれだけ普及しても、人間の脳の構造が変わるわけではありませんから、読書が頭脳の鍛錬に有効であることは変わらないのです」と述べるのでした。

第1章「AI時代の読書」の「AI時代に問われる頭の良さ」では、近年、AIが普及してきていることが紹介されます。関連する技術は急速に発展し、事務仕事の多くが、日々代替されつつあることを感じるとして、著者は「OpenAI社とペンシルベニア大学が共同で発表した論文には、アメリカの労働者の8割が影響を受け、2割は労働の半分がAIに置き換わるとしています。しかも、特に高学歴で高いスキルを持つ人が就く賃金の高い職業ほど影響を受けやすいとされています。そんな時代に生き残るためにするべきことは、AIと競うことではありません。そんなことをしても勝ち目はありません。むしろAIを使いこなす力をつけることです。そして、AIにできないことをやることです。当面は、この2つがポイントではないでしょうか」と述べています。

「AI時代も脳の筋トレは読書」の「読書こそが脳を鍛える」では、思考不足を回避し、脳の機能を維持するには思考を続けることが大事と訴えます。そのために有効なのが読書であるとして、著者は「現代人が健康維持のためにジョギングや筋トレをするように、今後は思考力を維持するために意識的に読書することが必要になるのです。読書の効果は、思考の機会が増えること以外にも、色々あります。知識や語彙力が増えることはもちろん、想像力が向上する、コミュニケーション能力が向上するなどです。たしかに、AIが即答してくれる時代に、知識や語彙を増やすことを目的とした読書の重要性は低下するかもしれません。それでも、考えるためには一定の知識や語彙は必要です。これらは思考の材料であり栄養なのです。そうした知識や語彙も読書で吸収することができます」と述べます。

「読書で著者の考えや価値観を吸収せよ」では、賢い人々が読書習慣を大切にしていることが紹介されます。ビル・ゲイツは幅広い読書習慣で知られており、気候変動、医療、教育など様々なトピックの本を読み、フィクションも読んでいます。著者は、「異なる情報源から情報を得ることで、広い視野を得たり、革新的思考力を育んでいると思われます」と推測します。また、ウォーレン・バフェットは、1日の約80%を読んで考えることに費やすそうで、新聞や年次報告書に加え、たくさんの書籍を読み、情報に基づいて投資決定を行っています。著者は、「日本でも、ソフトバンクの孫正義氏やユニクロの創業者柳井正氏を筆頭に、多くの経営者が読書を習慣にしていると公言しています。彼らは読書を通して思考を習慣にし、アイデアや視点を育み、成功に必要なマインドを育んでいるのです」と紹介します。

賢い人々が読書習慣を大切にしていることは、AIが普及する時代でも読書が大切であることを示しています。日常業務をAIが代替するようになれば、人間には組織や環境を俯瞰する視点が求められるようになるかもしれないとして、著者は「そうした視点を得るには、経営者やリーダーの視点を持つことです。経営者と同じ本や、経営者が書いた本を読めば、経営者の視点から仕事を眺めることができるようになります。このように考えると、読書は上に立つ人間に不可欠な習慣であり、AI時代にAIの上司になるためにも重要です。読書は、AI時代にますます重要な役割を果たすのです」と述べるのでした。

「読み方ひとつで差がつく」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「読書は大事ですが、AI時代には、ただ読むだけでは不十分です。これまでの読書は、自分が知らないことを知るために読むインプットの手段でしたが、これからはAI時代に備えて、脳の鍛錬、脳トレを目的にするべきです。そのためには、読後にアウトプットすることを前提に読むことが必要です。インプットして終わらせるだけでは、脳トレ効果が不十分だからです。これからは、書かれた内容について深く考え、内容や感想を人に伝えたり、内容を実践したりするなど、アウトプットまでして完成させるべきなのです。そうすることで、読書は様々な形で頭脳を鍛えてくれるはずです」

「アクティブラーニングという考え方」では、インターネットが普及して、知識を収集することが容易になったように、AIが普及すれば、通り一遍の答えを導き出すことは、誰にとっても簡単になるはずだとして、著者は「答えを知っているだけでは評価されなくなります。大事なことは、自分の頭で考えた付加価値の高いアウトプットをすることです。読書で、書く、話す、実践することを想定すれば、知識の定着率も上がり、自分の意見も持ちやすくなります。どうすれば伝わるかを絶えず考えながら読むことで、コミュニケーション能力も鍛えられます。読後にアウトプットする読み方こそが、AI時代に必要な読み方なのです」と述べるのでした。

「AI時代に磨く思考力」の「目的地を決める力」では、カーナビを例にして、これからは目的地の設定が人間の重要な役割になると述べます。AIは瞬時にゴールへの道筋を示してくれますので、人間は「何をしたいか」「何をすべきか」を、その意味や目的とともに考え、それを評価することに専念していくことになると思われ、真価もそこで問われるようになるとして、著者は「これまで、組織の中で、ゴールを決め、その意味を考え、決めることを担ってきたのは主に経営者をはじめとするリーダーです。彼らの仕事は、自分のやりたいこと、やるべきことを決め、その実現に向かって組織を動かすことです。そう考えると、経営者の仕事こそ、AIに代替されない仕事と言えそうです。いわば、ナビに目的地を入力する仕事です。これこそが最後までAIに置き換わらない究極の仕事です」と述べます。

AIとの競合を避け、AIに置き換わらないようにするには、社長のように考え、働くことだといいます。そのためには、ゴール設定や、やりたいこと、やるべきことを明確にする力を磨くことです。そのためにも有効なのが読書であると指摘し、著者は「読書は思考方法を形成します。経営者の書いた本を読んだり、経営者が読んでいる本を読んだりすれば、経営者の思考が理解でき、思考パターンが手に入ります。事実、経営者には読書家が多いのです。私は経営コンサルタントとして、また経営者としてたくさんの経営者と付き合ってきましたが、その経験からも経営者には読書家が多いことを感じます」と述べるのでした。

「読書と幸せの奇妙な関係」の冒頭を、著者は「読書には、思考力の強化以外にも色々なメリットがあります」と書きだし、たとえば、読書をすると健康になると言われていることを紹介します。アメリカのイエール大学の12年間の調査では、週に3.5時間までの読書をするグループは、読書をしない人にくらべて、12年間で17%死亡リスクが低かったそうです。また、読書する人たちはしない人よりも平均して2年ほど長生きだったともいわれているそうです。読書は集中して脳を鍛えるだけでなく、暴飲暴食を避け、すみやかな入眠に導くなど、良質な生活習慣につながるからとも言われているそうです。

「読書でお金が貯まる」では、読書で収入が上がるのは、知識と教養、思考力が身につくからだといいます。仕事で成果を上げるには、自分がかかわる業界の専門知識や技術が必要です。ビジネスや経済に関する書籍を読むことで、市場の動向、投資戦略、財務管理の方法などを学べます。取引先や職場の仲間と良好な関係を築くためにも教養は必要だと指摘します。また、読書をすれば多様な視点や新しいアイデアに触れることができるとして、著者は「これが創造的な思考を育みます。視点が広がれば、様々な分野の専門家や思想家の思考を自分のものにできます。自己啓発書や伝記を読むことで他人の経験から学べば、自分の能力を高めることができます。さらに、仕事ができる人材になるには、思考力が必要です。これは読書で身に付きます」と述べています。

「本の要約動画に頼らない」では、著者が本の要約情報を発信していることが紹介されます。本を選定し、要約して、メールマガジンで紹介。これをすでに20年以上行っているそうですが、著者は「先駆けた人間が言うのもなんですが、こうした要約に依存するのはお勧めできません。頭の訓練に向かないからです。思考の多くを要約者に委ねることになるからです。たしかに、情報のエッセンスを要領よく吸収できます。しかし、読書の目的は、情報を吸収することではありません。むしろ、得た情報をたたき台に、自分の頭で思考し、頭脳を鍛えることです。AI時代はますますそうした鍛錬が必要になります。思考力の鍛錬には、本と向き合う必要があります。著者と対話し、読んだことについて自分で考える時間も必要です」と述べます。

第2章「こう読めば、頭が良くなる」の「読書前の準備体操」の「目次で全体像を把握する」では、本を読む前に目次を眺めて、全体像を把握して「どこに何が書いてあるのか」にあたりを付けておくことの大事さが説かれます。それを頭に入れながら読みはじめるのだとして、著者は「たとえば、巨大なショッピングモールで道に迷わない人がいます。そういう人は、頭の中に建物の全体像が入っていて、買い物をしながらでも自分の居場所を認識しています。だから迷わないのです。そして、迷わない人ほど、買い物の前に館内マップを一覧し、どこに何があり、自分が今どこにいるのかを確認してから動きはじめるものです。読書も同じです。道に迷わないためには、館内マップを頭に入れておく必要があります。書籍の館内マップが目次です。目次は、どこに何が書いてあるかが一覧できるページです」と述べています。

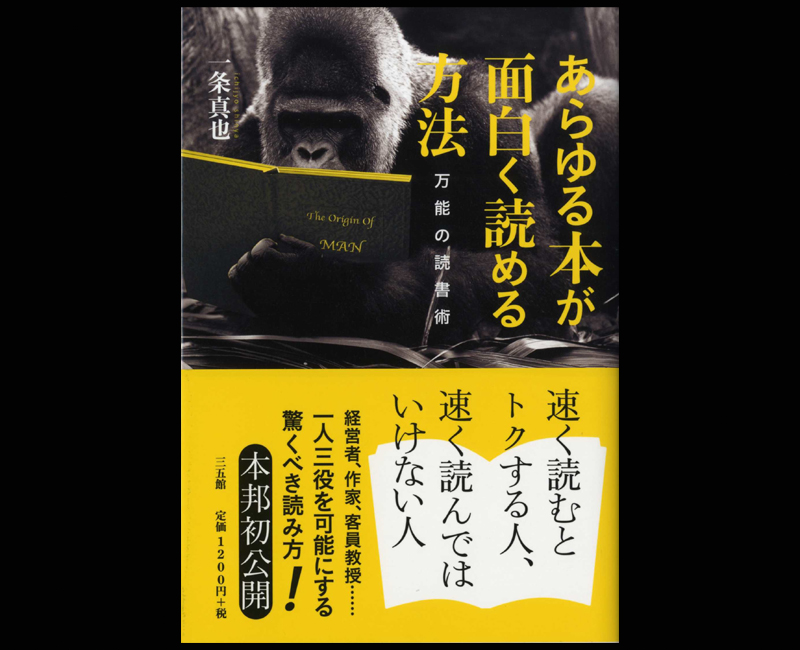

『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)

『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)

「アクティブに読むためのマーキング」の冒頭を、著者は「アクティブに読む際に欠かせないのが、本への書き込みです。書き込みながら読むことで、読書の理解を深め、知識の定着を促し、長期的な学習効果を高めます。読書の際、目と脳だけでなく、手も動かすことで、脳の動きをより活発にさせます。マーキングこそがアクティブリーディングを効果的に行うポイントなのです。こうして受け身になりがちな読書に能動的に取り組むことが、読書を脳トレにする秘訣です。残念ながら、読み終わると本はボロボロになりますが、自分の知恵とアイデアの結晶が染みこんだ、他に代え難い財産になります」と書きだしています。これは、まったく同感ですね。その具体的方法については、拙著『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)に詳しく紹介しました。

第3章「頭が良くなる本はこう選ぶ」の「電子書籍を考える」の「電子書籍は思考に向かない」では、電子書籍が思考には向かな理由はいくつかあるとして、著者は「まず、紙の本では物理的なページめくりや書き込みなど、対話的な要素が豊富です。しかし、電子書籍では、これらの要素が制約されてしまいます。そのため、読書体験が単一方向の情報摂取になりがちです。また、紙の本には特有の香りや触感があり、これが読書体験に深みを与えます。電子書籍ではこれらの要素がないため、読書の魅力が減少してしまいます。さらに、電子書籍は複数の本や情報に容易にアクセスできるため、1つの本に深く没頭することが難しくなります。読書体験が断片化してしまい、注意散漫になる可能性があるのです」と述べています。

『心ゆたかな読書』(現代書林)

第4章「頭が良くなる読書の活かし方」の「本をたたき台にして、読んだ時間の3倍考える」では、一般的に読書は、自分が知らないことを得るために読む、インプットの手段と考えられていますが、本書では特に読書を脳トレと考え、インプットで終わらせてはいけないと訴えています。著者は、「読書は、読後に内容について考え、書いてあることを実践したり、人に伝えたりするなどアウトプットすることでようやく完結すると考えるべきです。この一連のプロセスこそが脳トレになるのです」と述べます。これも同感で、わたしは本を読んだら必ず感想をブログに書いたり、新聞の連載書評コラムで紹介したりします。そんなわたしの読書レビューを集めた本も刊行されています。『心ゆたかな読書』(現代書林)などもそうです。

「どうしたら自分の日常に当てはめることができるか」では、書籍のレビューなどでも「自分には役立たなかった」という意見が散見されることが指摘されます。たとえば起業家が苦闘する本を読んで「自分はサラリーマンだから関係ない」などと書く人がいますが、著者は「そういう人は読んだ時間を無駄にしてしまいます。そうならないために、自分と縁のない内容からでも、自分に役立つ学びを何かしら得ることです。たとえば、起業家の本から「良い手が無い時は、最善の手を打つ」という教訓を得たら、それは勤め人でも使える思考法です。仕事で苦境に陥った時、この考え方に基づいて行動することができるからからです。このように、異文化や異業界の話を自分で応用できれば、学びの機会は格段に増えていきます。

一般に「学び上手」は「応用上手」であると指摘して、著者は「このような工夫が、応用力を鍛えます。読書を活用すれば、応用上手になれるのです」と述べてます。また、「読んだらすぐ使ってみる」では、ビジネス書は生かすために読むものだとして、「自分の仕事や暮らしに活かして、はじめて読んだ意味が生まれます。読書は自己投資です。投資である以上、読むのに投じたお金や時間以上のリターンを回収するべきです。それができなければ、単なるお金と時間の消費であり、浪費です。投資に変えるには、読書で身につけた知識やスキルをどんどん使うことです。仕事や日常生活に役立てて、成果を上げて回収することで、はじめて読書は自己投資に変わったことになります」と述べます。

「読書で得た知識をアウトプットする」の「『読んだら話す』を習慣にする」では、記憶力とは、覚える力だけでなく、思い出す力でもあることが指摘されます。本の内容を思い出しながら、その内容について繰り返し話すことで、はじめて定着し、思い出せるようになるというのです。著者は、「本から学んだことを、いつでも再生できるようにすることで、はじめて使える知識と言えます。そのためにはアウトプットし続けるしかないのです。読んだら話すことが一番ですが、結果的に話さなくても、アウトプットを想定して読むことで読書は主体的になります。話し相手を想定し、その人にどう話せば伝わるかを考えながら読むだけで、読書は主体的になります」と述べています。

第5章「私が読んできた名著たち おすすめ30冊」では、《戦略と経営を学ぶ本》として、『企業参謀』大前研一(プレジデント社、新装版、1999年)が紹介されます。さまざまな業務をAIが担うようになれば、人間はより核心に近い業務、経営者やリーダーのような業務を担うようになるため、むしろ一層重要になり、考える仕事の割合が増えていくとして、著者は「不可欠なのが思考法、中でも戦略思考です。戦略思考とは、ビジネス上の目標を達成するために、環境を正しくとらえ、課題の優先順位を明確にし、論理的に決断することを可能にする思考法です。経営課題の解決に深くかかわるリーダーなら、ぜひ身につけておきたいところです。AIを使いこなす上でも不可欠です。これを身につけておけば、不毛な考えに惑わされることがなくなり、決断が早く、容易になります。発言も論理的になるため、説得力も増します。こうした思考法は、日常生活にも広く応用できます」と説明します。

《戦略と経営を学ぶ本》では、『ビジョナリー・カンパニー』ジム・コリンズ、ジェリー・ポラス(日経BP)も紹介されます。タイトルにあるビジョナリーとは「先見性」や「未来志向」を意味します。ビジョナリー・カンパニーとは、一人のカリスマより、組織文化の醸成を促す経営者によって創り出されることを明らかにします。そして、それを可能にするために、独自の基本的理念を作成し、維持し、組織全体で理念の進化を促すことで、時代の変化や製品サイクルを乗り越えているとして、著者は「たとえば、企業の使命は、利益を上げることであり、それを株主に還元することとされています。しかし、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、企業が奉仕する優先順位として、まず顧客、次いで社員、そして地域社会、最後に株主という基本理念を掲げています。そういう企業こそが、経営者たちから尊敬を集めています。活力を生むのは、お金では計れない動機づけにあるというシンプルな真理が浮き彫りにされています。世界を代表する企業の決断の歴史も知ることができます」と説明します。

《リーダーシップを発揮する本》では、『代表的日本人』内村鑑三(岩波書店)が紹介されます。著者は、同書を西欧文化が押し寄せる中で、日本人はどう生きるべきかを模索した本であると位置づけます。具体的には、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮といった5人の歴史上のリーダーたちの生き方を描き、日本人がどんな価値観を持ち、日本のリーダーはどんな存在かを語ります。著者は、「単なる人物伝でなく、深い洞察からリーダーの条件が導かれます。たとえば、西郷隆盛からは『正義を貫く』『他人を利する』『人を愛する』、上杉鷹山からは『人を作る』『部下を思う』『長期の視点を持つ』、二宮尊徳からは『勤勉』『自然と共に生きる』『誠意』という具合です。まさにリーダーに求められる資質ですが、忘れられやすい価値観が再発見できます」と説明しています。

《リーダーシップを発揮する本》では、『「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の考え方』岩田松雄(サンマーク出版)も紹介されています。リーダーというと、生まれつき強いリーダーシップを持ち、プレゼンテーションも見事で、「オレについてこい」というカリスマ性を持っている人を連想するのが普通です。そして、自分はそんなふうになれないと悩み、リーダーになることをあきらめる人もいます。しかし、そんなリーダーシップのイメージは変えるべきであり、むしろ謙虚であるほうが大事だというのです。著者は、「『うまくいったのは運が良かったから』『部下が頑張ってくれたから』と考えて、うまくいかない時は『すべて自分の責任だ』と考える。そんなリーダーになるべきです。自分がリーダーシップを発揮しなければならないなら、こうした深沈厚重型の静かな闘志と優れた人格を持つべきだといいます」と説明します。

《人間関係を円滑にする本》では、『自分の小さな「箱」から脱出する方法』アービンジャー・インスティチュート』(大和書房)が紹介されます。人間関係を考える時、誰もが「相手が悪い」と思いがちです。「自分はちゃんとしているのにうまくいかない」「周りに嫌なヤツがいて、いつも自分の足をひっぱる」「部下が思うように動いてくれない」など、悩みは尽きません。それこそが、本書のいう「箱」に入った状態であるとして、著者は「実際は、自分に原因があることが少なくないのです。ポイントは『箱』の存在です。自分の内心『相手のためにするべきだ』と感じていることに背くと、その瞬間に自分を正当化しようと現実のほうを歪めてしまいます。つまり、相手が原因だとしてしまうのです。それが『箱』に入った状態です。この状態では、良好な人間関係など夢のまた夢です」と説明しています。

《人間関係を円滑にする本》では、『残酷すぎる人間法則』エリック・パーカー(飛鳥新社)も紹介されています。人は誰もが1日に200回ウソをつかれているといいます。かと言って、相手のウソに騙されないようにウソを見抜く力を高めるのは間違っていると言います。なぜなら、人間はウソを見破るのが苦手で成功率は平均54%しかないからです。それより、相手のウソをつく能力を低下させることに取り組むほうがいいと本書は教えます。著者は、「人間の幸福度が最も高いのは、友達と過ごす時間だという研究結果があるそうです。たとえば、職場に親しい友人が3人いれば、人生に幸せを感じる可能性は96%高くなるそうです。大事なことは、幸せな生活を送るために、時間とコストをかけてでも友人を作ることです。良い人間関係を作ることが幸福につながるからです」と説明します。

《生き方・働き方を考える本》では、『TQ―心の安らぎを得る究極のタイムマネジメント』ハイラム・W・スミス(SBクリエイティブ)が紹介されます。同書では、はじめに「成功を約束する10の自然の法則」を作ります。これを基に時間を管理していく方法を解説します。「緊急なこと」が「大事なこと」とは限りません。本当に大事なことは「こう生きたい」「こうありたい」と自分が思う通りに生きることです。それを実現するために、仕事やイベントの優先順位を決めていきます。著者は、「常に立ち返るべきは自分の憲法です。これを制定しておけば、自分を見失うことがなくなります。そうすれば自分の人生を自分でコントロールでき、自分が人生の主役になることができます。結果的に日々の仕事の生産性を高め、心の安らぎをもたらしてくれます」と説明します。

《生き方・働き方を考える本》では、『限りある時間の使い方』オリバー・バークマン(かんき出版)も紹介されています。人生は、たった4000週間しかないそうです。悔いなく生きたいものです。著者は、「その人生をどう生きるかは、とても重要なテーマであるはずです。ところが、古今東西問わず、ビジネスパーソンは時間に追われています。だから、生産的になるための『ライフハック』が溢れています。でも、それらを駆使して時間を捻出したところで、別の『やるべきこと』で埋まるだけです。その結果、もっと大きなストレスに苛まれ、不安で空虚な気分になるかもしれません。もちろん、時間の使い方に正解はありません。自分が納得できる答えを持ち、それに近づくように毎日を過ごすべきです。少なくとも、死に際に『もっと働けばよかった』と悔やむ人はいないのです」と説明しています。

《生き方・働き方を考える本》では、『DIE WITH ZERO』ビル・パーキンス(ダイヤモンド社)も紹介されています。著者は、人生の黄金期を待つのではなく、今すぐ豊かに生きることに取り組むべきだといいます。たとえば、お金を一刻も早く経験に使うことを推奨します。投資本にありがちな、収入の何割かを貯金するという考え方を止め、45~60歳に資産を取り崩し始め、死ぬまでにやりたいことを全部やるようにします。子供に財産を遺す代わりに、自分が死ぬ前にあげてしまいます。死ぬときは、タイトルにある通り、一文無しで死ぬことです。著者は、「日本人の場合、貯金額が最大になるのは死ぬ時で、だいたい3000万円くらいキャッシュで持って死ぬそうです。しかし、あの世にお金は持っていけません。お金は、使うためにあるのであり、その目的は豊かに生きることであるべきです。お金は、最も価値あるものに交換するべきです。それは、経験という、人生に喜びをもたらす究極の宝物です。そんな風に、私たちのお金観、そして人生観を変えてくれます」と説明しています。

《生き方・働き方を考える本》では、『ロングゲーム』ドリー・クラーク(ディスカヴァー・トゥエンティワン)も紹介されています。人生をロングゲームと捉え、戦略的に生きることを推奨します。目先の仕事で忙しいだけでは、何年たっても蓄積されるのは疲労と生活習慣病くらいなもので、他には何も手に入らないことに気づくかもしれないとして、著者は「それを避けるには、大企業のように、自分はどこに向かって行きたいのか、行くべきなのかを長期戦略で考える必要があります。本書を読めば、短期的成果ばかり求められる現代において、個人が長く大きな成功をつかむための戦略がわかります。ポイントは『自分の北極星』。自分にとって大切な価値を見つけることです。何事もそれを基準に選択するべきなのです」と説明しています。

そして《その他の本》として『サピエンス全史(上下)』ユヴァル・ノア・ハラリ(河出書房新社)が紹介されます。現代の人類につながるホモ・サピエンスは、20万年前、東アフリカに出現しましたが、すでに他の人類種もいました。ところが、ホモ・サピエンスだけが生き延び、文明を築くことができたのはなぜか? 理由は「認知革命」があったからだといいます。7万年前に遺伝子の突然変異で、柔軟な言語を持ったのです。これが集団行動を可能にし、先行する他の人類種や獰猛な動物たちを駆逐。さらに、架空の事物を語るようになり、それが神話を生み、国家、法律、貨幣、宗教などの想像上の秩序を成立させることを可能にしたのです。

著者は、「こうした文明史を再認識した上で、今後、AIや遺伝子操作の進歩で現出する超ホモ・サピエンスの時代を考えさせます。最後に、人類はすでに生物としての順応力を超えて進化し、危険な種になったことを警告します。正にAIの時代を迎えた今の時代に必読の書です」と説明します。最後にハラリの著書が紹介されて嬉しくなりました。本書『AI時代の読書術』の著者である藤井氏が骨太の読書家であることがよくわかりました。あと、本の要約記事を作っていただけあって、藤井氏の本の紹介文は簡潔にして的確です。さすがですね。