- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

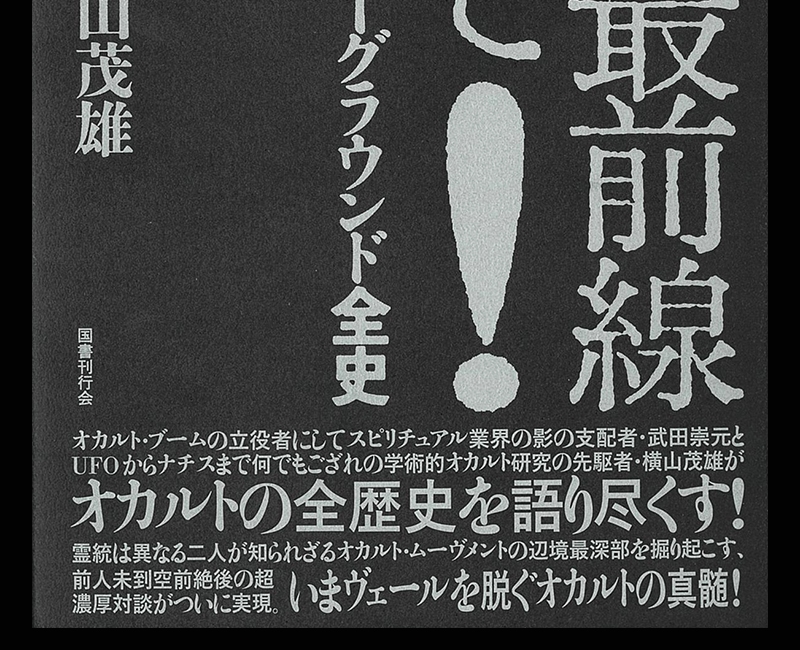

No.2420 オカルト・陰謀 『霊的最前線に立て!』 武田崇元+横山茂雄著(国書刊行会)

2025.09.28

『霊的最前線に立て!』武田崇元+横山茂雄著(国書刊行会)を読みました。「オカルト・アンダーグラウンド全史」というサブタイトルがついています。

武田崇元氏は1950年大阪府生まれ。東京大学卒。八幡書店社主。伝説的オカルト誌「復刊地球ロマン」(1976年~77年)の編集長として政治的ラディカリズムを触媒とする秘教的伝統の更新を企て、学研「ムー」の創刊に顧問として参画、81年神道霊学書籍の発掘を主とする八幡書店を創立。83年には『出口仁三郎の霊界からの警告』(光文社)がベストセラーになるなど1980年代のオカルト・ブームに決定的な影響を与える一方で、立体録音ホロフォニクスの紹介やブレインマシンの開発など電脳シャーマニズムの旗手として当時の対抗文化全般に大きなインパクトを与えました。著書に『新約 出口王仁三郎の霊界からの警告』(学研)、編・監修書に『定本竹内文献』(八幡書店)、『大石凝霊学全集』(八幡書店)、『原典対訳日月神示』(今日の話題社)など。また武内裕名義で『日本のピラミッド』(大陸書房)、有賀龍太名義で『ハレー彗星の大陰謀』(ごま書房)、綾部宗彦名義で『知られざる古代日本キリスト伝説』(学研)、伊集院卿名義で『日本ピラミッド超文明』(大平光人と共著、学研)などがあります。

横山茂雄氏は1954年大阪府生まれ。別名:稲生平太郎・法水金太郎。京都大学文学部卒、博士(文学)。英文学者、作家。横山名義の著書に『聖別された肉体 オカルト人種論とナチズム』(書肆風の薔薇/増補版:創元社)、『異形のテクスト 英国 ロマンティック・ノヴェルの系譜』(国書刊行会)、『神の聖なる天使たち ジョン・ディーの精霊召喚一五八一~一六〇七』(研究社)、訳書にマーヴィン・ピーク『行方不明のヘンテコな伯父さんからボクがもらった手紙』、ヒレア・ベロック『子供のための教訓詩集』、ジョン・メトカーフ『死者の饗宴』(北川依子と共訳)、ウィリアム・ハーヴィー『五本指のけだもの』(いずれも国書刊行会)、編著に『遠野物語の周辺』(国書刊行会)、『危ない食卓 十九世紀イギリス文学にみる食と毒』(新人物往来社)など。稲生名義の著書に『何かが空を飛んでいる』(新人物往来社/定本版:国書刊行会)、『アクアリウムの夜』(書肆風の薔薇/角川スニーカー文庫)、『アムネジア』(角川書店)、『映画の生体解剖』(高橋洋と共著、洋泉社)、『オカルトがなぜ悪い!』(井村宏次・吉永進一と共著、ビイング・ネット・プレス)など。

本書の帯の下部

本書の帯の下部

本書のおそろしいほど縦長の帯には、「オカルト・ブームの立役者にしてスピリチュアル業界の影の支配者・武田崇元と、UFOからナチスまで何でもござれの学術的オカルト研究の先駆者・横山茂雄(稲生平太郎)がオカルトの全歴史を語り尽くす!」「霊統は異なる二人が知られざるオカルト・ムーヴメントの辺境最深部を掘り起こす、前人未到空前絶後の超濃厚対談がついに実現。」「いまヴェールを脱ぐオカルトの真髄!」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています、

「まえがき」横山茂雄

1.『日本のピラミッド』に始まる

二人が出会うまで

オカルト・ブームの到来

2.武田崇元の少年期

日本残酷物語

『不思議な雑誌』

UFOそしてアダムスキー

黒沼健とムー大陸

澁澤龍彦と幻想系

3.68年革命と70年代の流れ

68年革命とオカルト

異端文学の復権

北一輝の再評価

土俗性の流行

太田竜と叛科学

民衆宗教論の転換

古代史アマチュアリズム

竹内健と「日本的狂気の系譜」

その頃欧米では

4.『復刊 地球ロマン』の衝撃

刊行の経緯

復刊1号~第6号まで総解説

5.横山茂雄の遍歴

アーカムハウスと『ガロ』

性器崇拝四方山話

不思議研究会

トールキンとヒッピー

ミチューリン農法とルイセンコ

ボグダーノフとマッハ主義

若返りと不老不死

チュチェ科学とボンハン

井村宏次との出会い

松岡正剛と工作舎の近辺

ヴィルヘルム・ライヒ

『幻想文学研究会』『ピラミッドの友』『ソムニウム』

6.武田崇元その後の仕事

『UFOと宇宙』から『迷宮』まで

『ムー』の時代

金井南龍と『神々の黙示録』

『出口王仁三郎の霊界からの警告』

7.近代オカルトの流れ①西洋

フォックス姉妹のハイズヴィル事件

ブラヴァツキー夫人登場

神智学の広がりとシュタイナー

シャンバラ、アガルタ、ルネ・ゲノン

サイキカル・リサーチ

黄金の暁とアレスター・クロウリー

8.近代オカルトの流れ②日本

西洋近代オカルティズムと日本

西洋の影響の大きさ

平田篤胤と国家神道

異界探訪と神仙道

柳田國男と『遠野物語』

本田親徳と鎮魂帰神

大本教をめぐって

生長の家

病気治し・霊術

戦後の宗教学

9.1950年代の動向

神秘と幻想の浮上

武田崇元の電脳ドラッグ時代

霊能ブームと新宗教ブーム

新宗教の大分裂時代

10.俗流オカルトの転回点

オウム真理教とオウム事件

オウム――チープなオカルトの象徴

酒鬼薔薇事件と陰謀論

スピリチュアルの席巻

11.Qアノンと陰謀論

アメリカ合衆国と陰謀論

コンスピリチュアリティ

大麻ナショナリズム

陰謀論におけるライトとレフト

陰謀論の臨界点

悪魔崇拝者集団のリアリティ

リアリティは時代によって変わる

覚醒と変革

12.オカルトの真髄

なぜオカルトに魅入られたのか

世界の見え方

ヴィジョンと狂気

「あとがき」武田崇元

「文献案内」横山茂雄

附録:『復刊 地球ロマン』『迷宮』総目次

人名索引

「まえがき」では、横山氏が「1975年から76年にかけて、まだ20代半ばだった武田さんは、『日本のピラミッド』『日本の宇宙人遺跡』『日本のキリスト伝説』と立て続けに3冊の著書を刊行して当時のオカルト界を騒がせた(いずれも武内裕名義)。さらに、それとほぼ並行して雑誌『復刊 地球ロマン』(1976~77)の編集も手がける(武田洋一名義)。1年足らずで幕を閉じたとはいえ、『復刊 地球ロマン』が一部の読者に与えた衝撃はとりわけ強烈で、わたしもただならぬ影響を受けたひとりだった。のみならず、同誌終刊号には、大学の4回生だったわたしが訳稿を寄せるかたちで早くも登場している」と述べています。

その後、武田氏は雑誌「UFOと宇宙」の編集長を短期間務め(武田益尚名義)、また、日本初のオカルト研究誌ともいうべき「迷宮」(1979~80、3号で終刊)も発進させますが(武田祥一名義)、世間への影響力の大きさという点では雑誌『ムー』への関与を特筆すべきだろうとして、横山氏は「1979年に創刊された『ムー』に、彼は当初から編集顧問の立場で参画し、同誌の方向性を決定づけたからである。他方、82年には、本邦の神道霊学や偽史などの覆刻に特化した出版社、八幡書店をみずから創立した。つまり、1970年代、80年代におけるポップ・オカルトとハードコア・オカルトの双方において中核的な役割を担ったのが、武田崇元という人物なのである。2020年代の現在においても、〈スピリチュアル〉と呼ばれる領域の随所に、彼がかつて種を蒔いたものが見え隠れしている」と述べます。

本書の対談は2018年9月から翌年1月までの期間と3回に分けてなされ、さらに2021年9月に追加の収録を行ったそうです。文字に起こした原稿に武田、横山の両氏による加筆修正を施す作業が終了したのは、2022年1月のことになります。横山氏は、「〈オカルト〉であれ〈スピリチュアル〉であれ、名称、形態こそ時代、地域、文化によって異なるものの、それへの欲求は太古から存在してきたし、これからも存在しつづけるだろう。常に根源的にして現在形の衝迫に他ならず、この点に関して二人の認識は完全に合致する。本書を『霊的最前線に立て!』と題した所以である」と述べるのでした。

1「『日本のピラミッド』に始まる」の「オカルト・ブームの到来」では、京都大学で呪文を唱えてUFOを呼ぼうとした高阪勝巳について、武田氏が「なんで高坂勝巳かというと、大陸書房は彼を経由してわしんところに来たわけです。彼はおりからのデニケン・ブームやUFOブームでテレビにも出たり、喋らせると如才ないんだけど、書くのは苦手やったんやな。ちょうど立風書房から『地球遺跡 宇宙人のなぞ』(1974)という児童書を出していたんだけれど、あれは山梨賢一というベテランライターがまとめた本だった。まあ児童書というのは、幕の内弁当みたいにコラムの集積みたいなもんやからそれでよかったんだけど、どういう経緯か高坂は大陸書房からそれを大人向きにした宇宙考古学ものを1冊書くという約束をしてたんやな」と語ります。

また、武田氏は「それで催促されてたんだけど、面倒なんで武田はん、あんた筆が立ちそうやからとわしに振ってきた。それで大陸書房の編集者に会って、いや宇宙考古学はともかく『日本のピラミッド』というテーマならすぐに書けまっせということになったわけです」と言います。すると、横山氏は「それであの怪作が誕生したんですね。1975年当時の世間はというと、実は超能力ブームが吹き荒れた時代なんですね。ウィリアム・ピーター・ブラッティのベストセラーを原作とする映画『エクソシスト』(1973、ウィリアム・フリードキン監督)が日本で公開されたのが1974年。悪魔に憑かれた少女の表現が当時としては過激で、PG指定もない時代なので、子どもに見せてもいいのかと問題になったりしながらも、大ヒットした。ユリ・ゲラーが来日してTV番組『木曜スペシャル』に出演、ブームになったのも74年です」と語るのでした。

70年代のオカルト・ブームについて、横山氏は「ユリ・ゲラーの影響を受けて、念力でスプーンを曲げることができるという関口(淳)少年とか清田(益章)少年とかが現れて、テレビに盛んに出演した。『木曜スペシャル』のディレクターだったのが矢追純一で、この番組はUFOなども頻繁に取り上げていく。矢追はこの後、UFOの本もたくさん書いてに大きな影響を与えるんだけれども、その第1弾『空飛ぶ円盤を追って』の刊行も1974年。この時点では、UFOではなく空飛ぶ円盤という言葉がまだ一般的だったことが分かりますね。そんな風に一般の文化の中にオカルトが浸透してきた時代です。というよりも、オカルトが一気に一般化する時期と言った方がいいかもしれない。74年というのはオカルトにとってキイポイントになる年なんですよね。一方では、1973年の春に小松左京の『日本沈没』が光文社カッパ・ノベルスから出て、大ベストセラーになります。それで終末論ブームが起こるんですね」と語ります。

また、横山氏は「終末論がわーっと盛り上がるわけです。そのブームに乗る形で、年末に五島勉の『ノストラダムスの大予言』(祥伝社)が出る。これは、「1999年に空から恐怖の大王がくる」という詩編を人類が滅亡するという意味に解釈したもので、翌年からベストセラーになっていくんです。この時の終末論ブームはすごく大きかった。同時に、つのだじろうが心霊現象をモチーフにしたオカルト・ホラー漫画『うしろの百太郎』(1973~76、『週刊少年マガジン』)や『恐怖新聞』(1973~76 『週刊少年チャンピオン』)の連載を始めています。74年には中岡俊哉の『恐怖の心霊写真集』の1巻目が刊行、手塚治虫の『三つ目がとおる』(1974~78、「週刊少年マガジン』」の連載も開始された。要するに73年から75年にかけて、終末、心霊、超能力と、オカルト的なものがわーっと広まった)と説明すれば、武田氏は「73年にはコリン・ウィルソンの『オカルト』(中村保男訳、新潮社、原著は1971)が翻訳されてベストセラーになり、74年頃には〈オカルト〉という言葉がほぼ定着した」と言うのでした。

2「武田崇元の少年期」の「黒沼健とムー大陸」では、ムー大陸について、歴史的にはジェームズ・チャーチワードのムー大陸説は戦前から紹介されていたことが紹介されます。チャーチワードがThe Lost Continent of Mu:The Motherland of Man(失われたムー大陸 人類の母国)を発表したのは1926年のことですが、奇妙なことにその4年前の1922年に出口王仁三郎は『霊界物語』で太平洋上に黄泉島という大陸がありそれが沈没したと語っていると指摘し、武田氏は「それで1932年に『大阪毎日新聞』でチャーチワードのムー大陸が紹介されると、ほれ見なさい、わしが言うたとおりやろ、これが黄泉島のことや、と当時の大本教の機関誌に書いている。太平洋上にレムリアという古代大陸があったというのはブラヴァツキーが言っていて、明治時代にはオルコットも来日して神智学(Theosophy)も入ってきてたので、そんなに不思議ということでもないかもしれませんが。実は、禊の行法で知られる神道家、川面凡児も1917年からはじまった古典考究会の連続講義で太平洋上に『建日方別』、大西洋上には『天之忍許呂別』という古代大陸があったと書いている」と語ります。

「澁澤龍彦と幻想系」では、1960年代の日本には、〈オカルト〉という括りはまだなかったことが指摘されます。澁澤龍彦を通じて〈オカルティズム〉という概念を知ることになったわけですが、それはヨーロッパの神秘主義、神秘思想に言及する場合の、当時としては新鮮な響きの言葉でした。横山氏は、「そこは重要で、さっきもいったけれど、〈オカルト〉という言葉が世間で定着したのは1970年代半ば以降。この頃は、まだ〈オカルト〉という日本語はなかったけれども、澁澤や種村季弘などを通じて、<オカルティズム〉〈オキュルティズム〉という言葉、概念は一部に流通しつつあった」と述べます。

澁澤龍彦の基調にあるのは幻想志向と耽美主義であり、そういった耽美学的な趣向のなかでのオカルティズムであったと指摘する武田氏は、「錬金術だとかミサだとかパラケルススとか、グノーシスとか薔薇十字団、ジル・ド・レなどの中世・近世の古典的な題材が中心で、そのあたりの蘊蓄になると澁澤はすごく饒舌で、そういう意味ではやはり彼の代表作は『黒魔術の手帖』と『夢の宇宙誌』でしょうね。それが『秘密結社の手帖』(1966、早川書房)あたりになると、エリファス・レヴィ、パピュス(=ジェラール・アンコース)、スタニスラス・ド・ガイタからブラヴァツキー、シュタイナー、クロウリー、グルジェフまでざっと紹介するわけですが、『悪魔礼拝と魔術のサークル』といういい加減な括りで、もちまえの饒舌もなく、たぶん澁澤自身あまり近代のオカルト運動には興味がなかったんではないかと思う」と語るのでした。

3「六八年革命と七〇年代の流れ」の「異端文学の復権」では、澁澤龍彦責任編集で、三島由紀夫が写真のモデルをやったことで評判になった雑誌『血と薔薇』(1968~69、天声出版)が当時の文化状況を象徴するような雑誌であったと武田氏が指摘。三島が自衛隊に乱入したのは1970年のこと。当時高校生だった横山氏は「あの事件には単純にびっくりした。切腹どころか首まで切ったから」「雑誌に掲載の写真とかで見て、人間の首はこんな風になっているのかとこんな風になっているのかとこんな風になっているのかと驚きました。で、三島は神道霊学の友清歓真を読んでいた」と言います。

三島の『英霊の声』(1966、河出書房新社)は、鎮魂帰神によって、無念の内に死んだ英霊たちの声を聞くという設定でした。武田氏は、「すでに『鏡子の家』(1959)の段階で、平田篤胤『仙境異聞』の仙童寅吉、宮地巌夫『本朝神仙記伝』(1928~29、本朝神記伝発行所)を通じて明治の仙人といわれた河野至道に深い関心を寄せ、本田系の鎮魂帰神法も熟知していた。『川面凡児先生伝』まで読んでいた。ぜひ転生して八幡書店の本を大人買いして欲しい(笑)と思うくらい古神道に傾倒していた」と説明。横山氏は、「三島はそういうものと接点を持っていた。戦後の日本の文学者では異例でしょう」と述べるのでした。

「北一輝の再評価」では、頭山満や杉山茂丸たちの玄洋社は1881年に発足、一方、内田良平たちの黒竜会は1901年設立したことが紹介されます。杉山茂丸は夢野久作の父親です。横山氏は、「杉山の著書『百魔』『百魔続篇』(ともに1926、大日本雄弁会)は大変に面白い本だけれど、これを読んでも彼の実像はさっぱり摑めない。玄洋社出身でオカルトに絡むというと、心身統一法の中村天風もいる。彼は1892年、10代半ばで玄洋社に入って『玄洋社の豹』という異名を取った。20代には、中国大陸で『軍事探偵』つまり諜報部員として活躍している」と語っています。

「太田竜と叛科学」では、叛科学の大きな背景として、70年代には公害問題が前景化したことがあったと指摘されます。武田氏は、「どうもこれまでの科学文明はおかしいんではないか、原爆作っちゃうし、公害垂れ流したり。それで中国の文革では土法の再評価というので太極拳だとか中医だとか鍼灸が浮上しますが、世界的にも『ホールアースカタログ』とかヒッピー・ムーヴメントにリンクする「自然に帰ろう」みたいな動きがあって、日本でも自然食が見直されます。もちろんそれにはさまざまなグラデーションがあったわけですが、そのもっとも煮詰め濃いものとして桜沢如一が作ったマクロビオティックの団体である日本CI協会があって、ヒッピー的な連中から裏神道につながる人までふくめて反近代的な志向をもつ人々の裏文化交流センターみたいになっていく。だからわしなんかも自然食とか玄米とかまったく興味なかったんだけど、よく出入りしてました」と語っています。

「民主宗教論の転換」では、武田氏が「これ未だに左翼でわかってない人がいるんだけど、天皇制国家主義と日本の近代化は矛盾するように思うけど、むしろ相補的だったわけです。国家神道というのは神社神道を国民的倫理道徳にしてまうわけやから、一種の近代合理主義。ヴェーバー的には少なくともC級ではなくB級。もちろん、天皇崇拝は近代合理主義的にはおかしいんだけれど、そこはインテリもみな鴎外の『かのように』で割り切ってたわけです。『とげぬき地蔵』を拝むよりは、天皇陛下万歳のほうがまだいいだろうと」と言えば、横山氏は「要するに、『とげぬき地蔵』なんかはZ級の『淫祠邪教』だから、近代国家として恥ずかしすぎる、ここはなんとかB級にまで遣いあがろう、と」と語ります。

また、新宗教のルポルタージュを得意とする宗教ジャーナリストの梅原正紀に影響を与えた歴史学者の上原専禄が取り上げられます。中世ヨーロッパ史が専門だった上原は阿部謹也の師であり、東京商科大学(現在の一橋大学)の学長まで務めました。上原は闘病に苦しむ夫人がその死に際して病院で受けた非人間的な扱いを契機に、出家というか、身を隠して宇治で隠遁生活を送っていましたが、70年4月26日、その夫人の一周忌の通夜に真宗の僧侶や大谷大学、龍谷大学の学生が集い「上原専禄先生を囲む会」が開かれ、そこで講話を行いました。上原は「人間の死には自然死と虐殺死があって、虐殺死は死一般のなかに解消されえない、アウシュビッツ、南京、東京大震災の朝鮮人、ソンミ村で虐殺された人々を供養して簡単に成仏されましたなどと言ってはいけないし、歴史化もしてはいけない、しかし翻って考えると、この日本社会において多少とも虐殺されるという要素なしに、単純に自然死というものがあるんだろうか」と述べました。武田氏は「その講話を聞いた梅原さんは公害の犠牲者は虐殺死である、虐殺された者は『死者全共闘』に属し、生者は死者のメディアとなり、虐殺の怨念をわが怨念としなければならない、というところから公害企業主呪殺という実践に至ったというわけです。だから呪殺という裁きを行なう主体は虐殺された死者であると、そういうことを強調していました」と述べます。

「古代史アマチュアリズム」では、時代を画した要因のひとつとして、1970年代に古代史ブームがありました。これもオカルト、特に超古代史や偽書・偽史の浮上という観点から重要です。武田氏は、「ブームの発端となったのは宮崎康平の『まぼろしの邪馬台国』(講談社)。1967年刊ですからまだ高校生の頃でしたが覚えています。宮崎康平は九州の島原に住む盲目の文人でプロの研究者ではなかった。そんないわば素人が書いた邪馬台国は島原にあったと主張する本がベストセラーになった。このあたりから、少なくとも古代史に関してはアカデミーはダメで在野のアマチュアのほうが通説に囚われなくて自由な発想ができるからいいんだとそういう雰囲気になってくる」と述べています。

4「『復刊 地球ロマン』の衝撃」の「【二号】超特集「天空人嗜好」(1976年10月刊)」では、横山氏が稲生平太郎名義で『何かが空を飛んでいる』(新人物往来社)を出した頃はもはや円盤の暗黒時代であり、横山氏は「まったく時代と逆行していて、版元で断裁を食らったのも無理はない」と述べれば、武田氏は「あれは通俗的UFO論を脱構築した非常に画期的な本だった。わしの『天空人嗜好』では『UFOはムーヴメントだ』という視点が基調だったが、あなたはそれを乗り越え、ジャック・ヴァレのPassport to Magonia(「マゴニアへのパスポート」、1969)をベースに、さらにその先へと進み、意識の辺境最深部から立ち上がる表象を浮き彫りにした。残念ながら日本の土壌ではああいう感覚は受け入れられない。いまだに素朴実在論や素朴陰謀論、あるいは『と学会』流の素朴否定論に終始している。UFOブームの最中でもジョン・キールですら日本では売れなかった」と述べるのでした。

5「横山茂雄の遍歴」の「若返りと不老不死」では、横山氏が「1930年代において、ソビエトは弁証法科学と言いつつルイセンコとかわけのわからないことをやっていて、一方、ナチはナチでゲルマン科学をぶちあげる。そのふたつがぶつかって第2次世界大戦が終わるという(笑)大ざっぱな構図も描けるわけだよね」と言えば、武田氏が「ただナチの場合はヒムラーとかはじめからイカれてるんですが、ソ連の場合、スターリンは狂ってはいないわけです。またナチの場合は意外と権力が分立していたんで、ヒムラーがおかしなことやっても全体には感染しない。しかしソ連の場合は29年以降、ほとんどスターリン一極に権力が集中してしまった。だからルイセンコの遺伝学の話までがスターリンのところに来る。そんなもん素人なんでわかるわけない。だけどひとたび結論が下されると粛清マシンが動いてしまう、そんな感じです」と語ります。

さらに武田氏は、「しかしぶっ飛んだ奇説は除外するとしても、ゲルマン科学とソビエト科学を比べると、ルイ・ポーウェルじゃないけどやはりナチには全体に魔術的な志向というか欲望を感じる。一方、ソ連は徹底的にプラグマテイック。これは同じロケット工学でもドイツのV2号とソ連のカチューシャを比べると、明らかにV2号のほうが画期的で、わしは未だにコンピュータもない時代に、なんであんなもんをロンドンに打ち込めたのか不思議でならない。しかし軍事的な費用対効果という面でいうと、カチューシャに圧倒的に軍配があがるわけです。命中精度は劣るけどあんなもんが雨あられと降ってきたら誰でもパニックになる。ところが不思議なことにナチはロンドンにミサイル打ち込めたのに、カチューシャを真似しようとしても出来なかった。なんか特殊な固形燃料が肝だったらしいんだけどそれが真似できんかった。奇妙な話です」と語ります。

「井村宏次との出会い」では、横山氏が40年間にわたって親交を重ね、とても大きな影響を受けたという霊術研究家の井村宏次が取り上げられます。武田氏が井村と初めて会ったのは【復刊 地球ロマン】の次に手掛けたオカルト専門誌『迷宮』に執筆してもらったときだそうです。「近代日本異端医療の系譜――維新以後の霊術かの饗宴」という原稿でしたが、後にそれは『霊術家の饗宴』(心交社)という名著として単行本化されます。横山氏は、「井村さんが空前絶後だと思うのは、自分自身が霊能者なのに、霊能者は信用してはいけないというスタンスを持っていた点。いうまでもなく、彼はスーパーナチュラルを完全に信じている人です。つまり、何らかの超常的チャンネルが存在しており、そこを通して信号を受け取る人がいる、それが霊能者、サイキック。でも、霊能者は必ずそういった信号を自分の主観や願望でゆがめてしまう。職業的な拝み屋さん、冷媒だけではない、市井にいる霊感の強い人から神秘主義的幻視者まで、みんなゆがめてしまう。自分も例外ではないと。だから霊能者のことは信用できない、自分も信用できない、彼はそういう透徹した精神を持っていた」と述べています。

「松岡正剛と工作舎の近辺」では、以下の会話が展開されます。

横山 松岡正剛の工作舎と『遊』(1971~82)はニューエイジ・サイエンスには影響が大きかったですね。

武田 第1期の『遊』は10号ほど出たんかな。稲垣足穂とかダ・ヴィンチとか、どちらというと幻想文学と図像学とか寄りで、デザイン的な衝撃が大きかった。ニューエイジに傾斜するのは第2期からになるんかな。それでフリッチョフ・カプラ『タオ自然学』(吉福伸逸他訳、1979)がベストセラーになったのが、日本でニューエイジが流行する大きなきっかけとなった。松岡正剛はバークレーまでカプラを訪ねて『遊』に対談を掲載している。そしてライアル・ワトソンの『生命潮流』(木幡和枝他訳、1981)と続くわけです。

横山 松岡正剛はオルガナイザーとして優れた才能があって、影響を受けた人はたくさんいると思います。

7「近代オカルトの流れ①西洋」の「フォックス姉妹のハイズヴィル事件」では、いわゆる「顕現の時代」が取り上げられます。「顕現の時代」は、子どもと女性の抵抗だったという見方もできるという武田氏は、「とつぜん変性意識状態になり天界のヴィジョンを見ることで、子どもは神の取次として尊敬されたわけです。子どもは無意識下においてわりと功利的なんで、ちやほやされるいうことがわかると、なんでも見てしまうもんなんや。だからこの子どもの革命は伝染し、さらに女性たちに伝播しますが、やがて教団の長老たちがその真偽を判定する審神権を確立し、さらに対抗的に自分たちが神憑りするようになる。ただし初期の子どもたちのような天界探訪ではなく、教祖アン・リーとキリストの霊示、霊言というかたちで穏当な訓戒を垂れる。その代表がフィレモン・スチュワートで啓示集まで出版されます」と述べています。

ハイズヴィル事件に起源を持つスピリチュアリズムが熱狂的に広まっていく中で、霊媒たちがどんどこ登場してきます。そこには、D・D・ヒュームのような男性もいましたが、女性の比率が高いのは紛れもない事実でした。横山氏が「こうした観点に立つフェミニスト系スピリチュアリズム研究がかなり前から盛んになってます」と言えば、武田氏は「最近はスピの右傾化ということもあり、リベラルや左派はオカルトに偏見を持つ人が多いわけですが、19世紀アメリカの霊的運動とスピリチュアリズムは、フェミニズムや奴隷解放運動と連動していたという点は強調しておきたい」と言います。さらに武田氏は「やがてフォックス姉妹以外にも霊媒がいっぱい出てくるわけですが、そのほとんどが女性。それもラップではなしに、いまでいうチャネラーみたいのがいっぱい出てきて、霊のメッセージを伝えよるわけです。当時は女性が公衆の前で演説するのはとんでもないことだったんですが、霊の権威を借りてそれをやるから誰も文句を言えない。というふうに、当時のスピリチュアリズムは奴隷解放派やフェミニズムと密接にリンクしていたわけです」と述べるのでした。

「ブラヴァツキー夫人登場」では、以下の会話が展開されます。

武田 スピリチュアリズムの問題なんですが、伝統的なキリスト教では、カトリックだろうがプロテスタントだろうが、死者との交信というようなことは悪魔の仕業だという認識があったと思うんやね。セーレムの魔女裁判はフォックス姉妹のわずか150年前。それが大覚醒というキリスト教の自己運動の中でさまざまな分岐が起こり、霊的現象が頻繁に起こり、伝統的なキリスト教的枠組みが崩壊し始める。だからフォックス姉妹は魔女呼ばわりされるどころか一躍スターダムに躍り出る。

横山 非キリスト教圏では、日本のイタコみたいな人が死者の霊を呼んで交信することは普通にあるわけですが、キリスト教圏でもそれはネクロマンシー(死霊召喚術)としてアンダーグラウンド的にずっと存在していたんですね。ウィッチクラフト(魔女術)と大雑把に呼ばれたもののなかにも、それは入り込んでいたんじゃないかな。

武田 ウィッチクラフトは拝み屋というよりヒーラーのイメージがあるけど。

横山 民間療法もするけれども、占いもするし、ネクロマンシーみたいなことも混じってくると。当然のことながら、キリスト教側から見たら怪しい限りで、悪魔との交渉を疑わせるわけですから、弾圧された。それがスピリチュアリズムの出現によって封印が解かれた。かくて、西欧キリスト教社会で長らく地下に潜っていた異教的、民衆的シャーマン文化が一気に浮上する――と、こういう構図が描ける。

「神智学の広がりとシュタイナー」では、横山氏が「改めて解説すると、19世紀の西欧物質文明が忘れてしまった『古代の叡智』を取り戻さなければならない、それによって人間は高次の存在に進化できるのだとぶちあげたのが神智学です。この教えが、19世紀も半ばを過ぎた欧米文化にとんでもなく強い影響を及ぼした。インテリも含めて厖大な人たちがこれにひかれて、広がっていく。神智学の影響は、文学とか美術、音楽を含めて、きわめて広範囲に及んだ。なんでこんなものがこんなに広まったのかというくらい強烈だった」と述べれば、武田氏は「美術の分野でいえば、たとえばカンディンスキー、モンドリアン、マレーヴィッチなどの初期抽象画は神智学に影響を受けたことが指摘されている。アーティストの場合は、素朴に神智学の教義を信じるというよりも、いやもちろん信じてはいたんだろうけれど、そこにイマジネーションの源泉を求めるという感じだったんではないか。マックス・ベックマンなんかはカンディンスキーとモンドリアンから神智学を教えられ、ヴェーダとインド哲学の研究までやってるから本格的ですが」と述べるのでした。

日本でも有名なルドルフ・シュタイナーについて、横山氏は「シュタイナーは元々ドイツ神智学協会の幹事長を務めており、彼の率いた分派が人智学(Anthroposophie)。神智学(Theosophy)とは異なり、シュタイナーは人間の霊性に力点を置くということで人智学を名乗ったわけです。そんなふうに決裂したとは言え、人智学は神智学なくしては生まれなかったもので、転生、根源人種など概念の一部はそっくり引き継いでいる。アディヤール派ではクリシュナムルティという少年を重用するんですが、シュタイナーはそれに反発して袂を分かった」と述べています。武田氏は、「時に1912年。シュタイナーは1902年にドイツ神智学の責任者になるわけですが、もともとゲーテでありニーチェでありノヴァーリスであり、根っからのドイツ身魂なんで、うっとこは他の神智学協会傘下の支部とはちょっと違うんやでということをはじめから宣言してる」と述べます。

「黄金の暁(ゴールデン・ドーン)とアレスター・クロウリー」では、エリファス・レヴィや神智学など19世紀後半の西欧におけるオカルト復興の大きな潮流のなか、イギリスでは、1888年に〈黄金の暁〉という魔術教団が、フリーメイソン系オカルティストのW・R・ウッドマン、W・ウェストコット、S・L・メイザーズらによって作られたことが指摘されます。〈黄金の暁〉は組織としての規模は小さかったですが、そこから色々と分派もできて、文学者ではウィリアム・バトラ・イェイツ、アーサー・マッケン、女優のフローレンス・ファーやのちの革命家モード・ゴンという具合に、英国の世紀末芸術を彩る人々が本体や分派に加入したため、文化面での影響はとても大きかったとして、横山氏は「メイザーズが1890年に結婚したミナ・ベルクソンは、アンリ・ベルクソンの妹で女性画家ですが、彼女も完全にオカルトに染まっちゃう。これは世紀末のヨーロッパではごく当たり前のことだった。パリでもウィーンでも、若いボヘミアン、芸術家、文学者たちはオカルトや魔術に傾斜するのが、いわば最尖端のフアッションになっていたわけです。というか、西欧世紀末文化はオカルティズム抜きには語れない。当時のパリのこうした状況はユイスマンスの『彼方』(1891)に活写されているけれど、スタニラス・ド・ガイタとジョゼファン・ペラダンが〈薔薇十字カバラ教団〉を結成するのも〈黄金の暁〉と同じ1888年。この会にはパピュスも加わった」と述べるのでした。

8「近代オカルトの流れ②日本」の「西洋近代オカルティズムと日本」では、西滸『実地遊覧 西洋風俗記』(1887、兎屋支店)が紹介されます。同書は、題名通り、同時代のヨーロッパ風俗を日本の読者に紹介する本ですが、このなかには、ロンドンにおけるメスメリズム催眠術の見世物興業実見記が含まれています。横山氏は、「かなり詳細なもので、見開き図版まで入っている。明治維新から20年後の刊行ですね。催眠術はやがて日本で大流行し、竹内楠三とか村上辰午郎とか色々出てきますよね。霊術のひとつの基盤ともなった。また渋江抽斎の息子、渋江保は、明治期に欧米のたくさんの本を翻案・翻訳して出しますが、明治の終わり頃になると、その中にはスピリチュアリズムとかオカルティズムとか催眠術とかそういう関係のものかみなりの数含まれていた」と述べています。

横山氏は、「1909年、明治42年を例にとると、この年だけで『原理応用 降神術』(大学館)、『最近接神術』(大学館)、『心象及び其の実験』(内外出版協会)、『原理応用 神通力自在』(大学館)などという具合。この1909年という年には注意が必要で、御船千鶴子の千里眼、つまり透視能力が世間の大きな話題となった年なんだよね。翌年には福来友吉や山川健次郎を巻き込んで、さらに大騒動となるわけで、この頃の日本にはオカルト・ブームが吹き荒れていた」と説明。武田氏は、「なるほど。実は大本教では、幹部との衝突に嫌気がさして1906年に綾部を出奔した王仁三郎が1908年に帰還し、いよいよ手腕を発揮して1909年に最初の機関誌『直霊軍』が創刊され、神域の整備や買収が進んでいく。だから大正の大躍進に至る大本教の実質的な発足も1909年ということになる」と述べます。

明治の終わりぐらいから日本の文学者の一部がイギリスのサイキカル・リサーチに関心を持ち始めたことを指摘し、横山氏は「水野葉舟とか野尻抱影とか、それから日夏耿之介なんかもそうです。原書で『生者の幻影』を読んで、大きな刺激を受ける。水野葉舟が怪談実話を収集しはじめたのは、日本でもSPRのような活動をしてみたいということが動機だったし、そして、彼のこういった関心は柳田國男とリンクして、『遠野物語』の成立にも絡んでくる。大正の終わり頃、1922年には、野尻と共に日本心霊現象研究会(Japanese Society for Psychical Research)を旗揚げするにいたる」と述べています。

「西洋の影響の大きさ」では、戦前の大本には無名の職能的行者やマージナルな徒が、末端の布教師としてあるいは信徒としてかなり流入していたと思われる節があるとして、武田氏は「兵庫県猪名川の肝川なんかは土俗の八大龍王信仰を再編するかたちで大正期には大本の隠れ聖地になっていきますし、その肝川を開いた宣伝使の小沢宗雄は行者あがりです。孝明天皇から伝来したという「切紙神示」なるものに王仁三郎の出現が予言されていたと説いた佐藤紋次郎は名古屋の車引きですし、古田武彦が採録した筑紫舞の西山村光寿斉の聞き書きでは、筑紫舞の伝承者の菊邑検校なる正体不明の人物も大本と繋がりがあったことが匂わされていて、そういう意味で行者のアジール(聖域)といった要素もあったわけです。しかし出口王仁三郎が口述筆記で書き上げた全81巻にも及ぶ長大な神話的物語『霊界物語』(1921~35、天声社)は基層に土着的なものを秘めながらも、そこで語られる霊界観はスウェーデンボルグなんですね」と述べています。

「平田篤胤と国家神道」では、以下の会話が展開されます。

横山 西洋からの流れとは別に、日本の近世にも一人のオカルティストが登場します。平田篤胤です。平田がやったことで重要なのは、国学の流れの中で幽冥界というものを考え出した。

武田 それまでの神道や国学の流れでは、死後の世界というのは曖昧なものだった。本居宣長はファンダメンタリストで、『古事記』でもなんでもそのまま読めという人だから、黄泉という暗くて穢いところへ行くと古代の人は考えたんだね、という感じになる。しかし平田篤胤は、初の本格的著作『霊能真柱』(1813)において、顕界と幽冥界を分ける考え方を打ち出した。

横山 篤胤はキリスト教神学の影響を受けたのではともいわれているけれど、ともかくコスモロジーを組み立てたんですね。

武田 顕界はアマテラスの子孫である天皇が主宰して、幽冥界はスサノオの子孫であるオオクニヌシが主宰するとし、死後の霊魂は幽冥界に行き、そこで審判を受け、現世の縁者を守護しつつ鎮まってゆくんやと、どーんと打ち出した。

また武田氏は、「篤胤は古事記にもとづき天御中主神、高御産巣日神、神産巣日神の造化三神を最上位の神格として立てたうえで、そうして生成された世界がオオクニヌシの国譲りによって顕幽分になるというふうにもっていった。ですから復古神道派にはアマテラスを絶対化するような考えはなかった」と述べ、さらには「アマテラスを絶対化したのは水戸学なんですね。会沢正志斎、藤田東湖の後期水戸学は、天皇家の始祖であるアマテラスに儒教的理念の「天」をかぶせて、天皇の統治に儒教的な天下支配の正当性の理念を付与し、神道を民衆の内面を管理するための儒教的な忠孝道徳として再構成しようとしたわけです」と述べます。

「水戸学には冷徹な上から目線の国家構想があったが、平田派にはなかった」と述べる横山氏に対して、武田氏は「そうですね、水戸学こそが国家神道の思想的バックボーンです。そのような水戸学と親和性のあった神道津和野派で、彼らが維新後の神道政策のヘゲモニーを握っていくわけです。そこに島崎藤村『夜明け前』の青山半蔵の悲劇があった。平田派にはむしろ民衆的な世直し志向があった」と述べます。さらに横山氏は、「死後の世界を含んだコスモロジーの構築のほかに、篤胤は、生まれ変わりの記憶を持つ少年の調査(『勝五郎再生記聞』や、異界に出入りしているという少年・寅吉からの聞き書き(『仙境異聞』)をおこないます。さらに、天狗のエンサイクロペディア『古今妖魅考』を著し、備後三次における妖怪との遭遇譚『稲生物怪録』も蒐集した。刊本の時期は措いて、これらが成立したのは、ほぼ文政年間(1818~30)に集中している)」と説明しています。

「神社は近代に入ってもアジールとして機能していた側面があったということですね」と言う横山氏に対して、武田氏は「血税一揆もそう。江戸時代のあらゆる一揆中民衆反乱もそうです。幕末には『ええじゃないか』というのもあった。あれは神札が降ったわけです。そりゃ神さんが応援するんだから気勢があがる(笑)」と述べ、さらに横山氏は「『ええじゃないか騒動』で神符が空から降ってきたのは慶応3(1867)年だから、正真正銘の幕末で、翌年がもう明治。柳田泰治『仙界眞語』(『幽冥界研究資料 第一集』所収)によれば、この折には光り物も飛んだそうです。光り物というのは、流星とか火球、あるいは人魂など空を飛ぶ光のこと。UFOもその一種といえなくもない。『ええじゃないか』の場合には、影向(神仏の顕現)と捉えられたんじゃないかな」と、興味深い見解を示しています。

武田氏は、「神社や神祇信仰は、国家にとっては諸刃の刃になりうる。民衆的な公共スペースにもなり、反国家的な祈願や呪術の温床にもなる」と述べ、だから明治政府は神社を「国家の宗祀」とするにあたり何をしたか。大きくは伊勢、出雲、稲荷、八幡、賀茂、熊野などの名神大社があり、地べたの村々には鎮守、氏神があるというそういう風景に、天皇や大名の祖先、忠臣だとか軍人だとか戦死者を祀るみたいな近代神社を押し込んだとして、「出口王仁三郎は戦後まもない頃、明治以降の神社神道の間違いは『ただの人間を神として祀る神社をつくり官国幣社にしたことだ』と言ってるが、まさにその通りなんで、靖国神社や護国神社をつくり、時代が下るにつれて明治神宮だとか乃木神社だとか東郷神社が出現し、そういうただの人間を祀る近代神社が前景化されていった。その一方で集落の神社は行政区画にあわせて一村一社にする方針が打ち出され、明治40年代の整理合祀が強行される」と述べています。

「異界探訪と神仙道」では、本筋の宮地厳夫以外で、神仙道の系譜を世に知らせるのに力があったのは、やはり友清歓真(九吾)であると指摘し、横山氏は「彼は水位と霊的に交信したと主張するにとどまらず、河野至道の『真誥』や木村知義の『至道物語』を1920年に活字化して(『幽冥秘録 神仙霊典』汲古書屋所収)、水位の『異教備忘録』も1928年に活字化していますからね(『古神道秘説』神道天行居所収)。ただし、これは宮地神仙道の側からすると許しがたい無断出版であり、友清は教説を歪めたと弾劾される」と述べています。

友清歓真は下関、門司で『六連報』『東亜評論』等を創刊したジャーナリストでしたが、1918年3月皇道大本に入信し、機関誌『神霊界』の編集陣に参画、同年9月に「一葉落ちて知る天下の秋」という激烈な終末予言アジテーションを展開し、大本運動の新局面を切り開き、それをベースに『神と人との世界改造運動』と題する小冊子を刊行します。武田氏は、「これはたちまち7刷を重ねるほどの人気を博しますが、翌19年4月にとつぜん綾部から姿を消し、静岡に居を移す。そして長沢雄楯から鎮魂帰神法の伝授を受け、同年9月に『鎮魂帰神の原理及応用』(友清九吾名義、汲古書屋)を著し、同時に反大本の姿勢を鮮明にする。そして1920年2月に格神会を結成、それが1922年に神道天行居へと発展し、本田霊学、宮地神仙道、堀天龍斎が紀州の神人沖楠五郎から受伝した太古神法という三つの秘教的な霊統を自分は束ねて継承しておるんだと、そういうふうに自らをアイデンティファイしていくんですが、神界観念は『異境備忘録』がベースです」と述べます。

武田氏によれば、出口王仁三郎も他界探訪型のシャーマンの系譜だといいます。「霊学研究に就いて」と題する一文(『神霊界』大正7年7月1日号掲載)で、王仁三郎は「わしは13歳の頃よりしばしば白髪の異翁に導かれ神仙の境に出入して、神託を請け、過去や未来の出来事を見てきた、そして明治32年の旧2月に松岡と名乗る富士の神仙芙蓉仙人に導かれて霊界を探訪し、一層重秘なる使命を言い渡されたと。この体験をどう説明したもんかと思うていたところ、たまたま島田幸安の『幽界物語』という写本を入手して一読したら、わしの体験に非常に似てるんで、参考にその一部を掲げる」と述べ、『幽界物語』を抄録しています。武田氏は、「実際、現界と重なりあって存在すると王仁三郎が説く「霊界」のリアリティは、宮地神仙道の異界論のそれと微妙に接近しています」と述べるのでした。

「柳田國男と『遠野物語』」では、横山氏が、柳田國男も異界・他界に吸引された人であると指摘します。柳田は少年時代から平田篤胤の『古今妖魅考』などを読んでいたばかりか、歌の師匠だった松浦萩坪が平田派で彼から「かくり世」つまり幽冥界について教えを受けていたこともあって、「平田などの幽冥論と云ふものは、理論と云ふよりは寧ろ精を出して感得したと云ふやうな意味がある。即ち日本の神道に関する昔からの伝説、書物を悉く目を通して仕舞つてから更に自分の心の中から出したと云ふやうな意見で、余程面白い」(「幽冥談」1905)と早くから平田の幽冥界研究を評価していました。横山氏は、「もちろん、後で触れるように、手放しの讃美ではなく厳しい批判もしていますが。また、敗戦後新国学と言い出すのも平田のことを念頭に置いていると思いますね。『先祖の話』(1946)などでは魂の実在を信じているとも思える。ただこれは平田の影響云々というより、棚田の本質そのものがヴィジョナリィ、幻視者だったと僕は考えています」と述べます。

平田篤胤は「仙童」寅吉を研究しましたが、武田氏は「寅吉は民俗学的には神隠しの系譜なんやな。柳田少年のように変性意識状態になりやすい子どもは昔からいた。ふらふらと無意識的に歩いてどこかに行っちゃう。あるいは何者かによって山中や異界にアブダクションされる。王仁三郎もそうでヤクザとの出入りでボロボロになって意識朦朧としているときに、松岡天狗と名乗る洋服をきたメン・イン・ブラックみたいおっさんにアブダクションされて気がついたら高熊山の岩窟におってそこから脱魂してあちこちの異界というか霊界を探訪したというんで、近隣では喜三やん(王仁三郎)は神隠しに遭うたんちゃうかとなっていた。神隠しとなると、それこそ柳田の『遠野物語』や『山の人生』『山島民譚集』にも豊富にあって、『耳袋』とか『甲子夜話』とか江戸時代の随筆にもある。それでだいたい犯人は天狗か狐。しかし寅吉以前はあくまで神隠しであって、連れ去られた先に関する情報といってほとんどなかったのが、寅吉以降は質がちがうということなのかもしれない」と述べています。

日本民俗学が誕生する最大の原動力となった『遠野物語』について、横山氏は「要は『遠野物語』とはインテリがインテリに向かって話していたものなんです。ただし、年齢や社会的地位には差がありましたがね」と述べます。『遠野物語』の内容を柳田に語った佐々木喜善は「日本のグリム」と呼ばれていますが、彼は少年の頃から怪異・オカルトへの嗜好が顕著でした。早稲田の前には東洋大学の前身である哲学館に在籍しましたが、これは井上圓了から直に妖怪学の講義を聴きたいと思ったからだとして、横山氏は「ところが入ってみると、老子やカントの話ばかりで非常に失望したらしい(笑)。鏡石という号も泉鏡花に傾倒した時期があったためです。遠野に戻ってからは、近所の巫女や祈禱師に頼るだけでなく、濱口熊嶽、太霊道、岸一太の明道会などに強い関心を示した。1929(昭和4)年にははるばる綾部まで出かけて出口に会い、大本教の支部まで開設する。夢が予言を含むということも信じていたようで、日記に多数の夢の記述を残すだけでなく、遠野の村長時代には夢見が悪いからと役場に出勤しないとかね」と述べています。

柳田から『遠野物語』を贈られた佐々木は、柳田への手紙に「かつて私の口よりお話上げし事のある物語とも覚えず さながら西洋の物語にても見る心いたされ候」(柳田宛書簡、明治43年6月18日村)と記しています。横山氏は「これはきわめて示唆的であると指摘します。また、『遠野物語』とはいったい何であったのかを考えるために、あまり知られていないけれども重要なエピソードをもうひとつ紹介します。『遠野物語』の有名な第22話、炭取がくるくる廻る話です。横山氏は、「この話に登場するのは、佐々木の祖母、母(養母)、そして佐々木の大おばにあたる『狂女』。佐々木の曽祖母は1876(明治9)年2月6日に死亡しており、描かれている通夜の場面は、翌2月7日の土淵村の佐々木宅でのことになります。この通夜の席に曽祖母の幽霊が出現して、囲炉裏の側を通り過ぎようとしたとき、幽霊の着物の裾が炭取(炭を入れる丸い籠)に触れたために『くるくるとわ』ったという」と述べます。

横山氏は、「佐々木の母は当時18歳。それでですね、柳田門下の鈴木棠三が、昭和10年代に土淵村を訪問して佐々木の母に会う。鈴木が『炭取の廻った話』について尋ねてみたところ、彼女の答えは『そんな記憶は全然ない』」と言います。「何と!」と驚いた後で、武田氏は「三島由紀夫は『小説とは何か』で『遠野物語』に言及して、炭取がくるくる回ったというそのたった一行が超現実が現実を侵犯する絶妙な効き筋となって、読者が幻覚と考える可能性を排除したと評価し、『あ、ここに小説があった』と言ったわけですが、当時10歳であった佐々木喜善のお母さんだけが見た幻覚なのか事後的な疑似記憶なのか、あるいはほんまに『小説』やったかもしれんわけやな」と述べるのでした。

「本田親徳と鎮魂帰神」では、日本の近代オカルティズムの流れからいうと平田篤胤の次にはずせないのが本田親徳になると指摘して、横山氏が「本田は鎮魂帰神法を、かぎ括弧付きですが、復活させた人。これは憑依型のシャーマンに霊を降ろさせて、対座する審神者がその霊の正邪を判断したり、霊から託宣を受け取ったりするというもの。古代から世界各地に存在する技法でしょうが、親徳はこれを“他感法”と名付けて儀礼的に洗練させた」と言えば、武田氏は「ペア型の神降ろしは憑坐というて連綿とあったわけです。それがイタコ市子狐下げ禁止令でいう憑祈禱です。山伏・修験と巫女がペアで、山伏が審神者をやり、巫女が神憑るという形で口寄せを行なう。御嶽山なんかではこれが体系化されていて、審神者を前座、巫女を中座と言って、神おろし全体を御座と呼ぶ。そういうものが明治になって表むきは禁止された中で、本田は記紀に典拠を求めた行法を打ち出す」と語ります。

19世紀にできた人類学、今でいう文化人類学の大きな意義というのは、実は古代の再発見であると指摘する横山氏は、「人類文化の起源や発展過程を探究しようとして、未開僻遠の地に今なお残る原始的な社会について、現地に行ったり文献を調べたりする。ところが、やがて、未開の原始文化だけに見出せるはずの習俗、とうに消滅したはずのものが、文明の頂点にいると誇る自分たちの西欧社会においても、たとえば農民の間には残存する事実に気づく。足元に原始的なものが実は生き残っているという発見に、インテリたちは強い衝撃を受けた」と述べています。

「生長の家」では、最近は日本会議の関係が取り沙汰されている生長の家の創始者である谷口雅春(正治)について、武田氏は「谷口は1918(大正7)年に大本に入信し、翌年の春に綾部に移住。25歳のときです。文筆の才があるので『神霊界』や『大本時報』の編集執筆に抜擢され、文書宣教に活躍しますが、第1次大本事件よって浅野和三郎が主導した大正10年立て替え説が崩壊し、教団のヘゲモニーが王仁三郎に移り、同年の10月18日から新教典『霊界物語』の口述がはじまると、谷口はその筆録者に指名されます。王仁三郎によれば「汝は執筆するを要せず、神は汝の口を藉りて口述すべければ、外山豊二、加藤明子、桜井重雄、谷口正治の4人を招き、汝の口より出づるところの神言を筆録せしめよ」との神示があったということです。なんでそこで谷口やねんという感じですが、『基督再臨の真相』(1920、大本新聞社)で王仁三郎こそはキリストの再臨であるとはっきり書いていたので、気にいられたのかもしれません」と述べています。

英文学者にして心霊研究家として有名な浅野和三郎と谷口雅春は、ともに大本教で出口王仁三郎のもとにいました。大本を出た浅野和三郎が心霊科学研究会を設立、谷口はその手伝いをしつつ、欧米のスピリチュアリズムを本格的に吸収しています。その成果を翌24(大正13年に『心霊現象と宗教思想』(小西書店)として出版します。横山氏は、「ちなみに、浅野と谷口の間に意見の相違が起こって、論争となるのは1931(昭和6)年のことで、後になって、浅野は『生長の家なんかも、あれは私の元弟子だが、逆用した訳だね。民衆を迷はすといふことです』『私には通知もせず、こそゝゝやつてゐる』と批判している(島影盟・廣木勇郎『現代人の観たる擬似宗教の真相』1936、大東出版社)。谷口は、やはり1924年にはニューソートに触れて、これが彼にとって大きな転機となった。ニューソートはポジティヴ・シンキングの源となったキリスト教系の宗教運動で、谷口は『光明思想』と呼んで傾倒します」と述べます。

1930(昭和5)年に立教された生長の家は、ニューソートが教義の基盤となり、これにスピリチュアリズムも加味されていると指摘する横山氏は、「ただし、どちらもこっそりパクったわけではなく、堂々とソースとして挙げています。また、生長の家を弾劾する側の一部もその点は明瞭に認識していた。谷口は早稲田の英文中退のインテリだから、欧米、特にアメリカの動向をよく見ており、従来の教団組織ではなく、株式会社を活動のメインとする資本主義的手法を採った。これには一燈園の経営方式からも影響があったのかもしれない。一燈園創始者の西田天香は近江商人の家の生まれだからね。1934(昭和9)年に光明思想普及会という出版社を作って、新聞に派手な広告をがんがん打つ」と述べています。

武田氏は、「生長の家は今は非常に保守的で右翼的な宗教のように思われていますが、創立当初はそうでもなかった。むしろスピ系自己啓発の元祖と言うべき教団だった。もともと谷口は文学青年崩れで、回想録『生命の實相』を読むと若い頃はオスカー・ワイルドの唯美主義に耽溺したというんやね。それでワイルドの『芸術は人生に先立ち、人生は芸術を模倣する』を引いて、『生命の實相』を読んで病気が治るんは、わしの『文章芸術』なんや、そこに書いてある『病気なし』の言葉を読者の人生が模倣するからやと。オスカー・ワイルドですらポジティヴ・シンキングに結びつける必殺技(笑)。そういうふうに話の持って行き方がうまい。だから『生命の實相』はあれだけ売れたんやと思う」と述べるのでした。

「戦後の宗教学」では、武田氏は「王仁三郎は非常に明晰な人なんで、弾圧後は徹底して祖国敗北主義。『言うたらあかんど』と言いながら『これでわしらは戦争に協力しようにもできんところに入れられた。このことはあとで重要な意味をもつんや』『東条さんはじめ村長にいたるまで戦争の責任者である。ルーズベルトもスターリンも。全然責任のないのは大本だけ』と放置し、8月15日には赤飯を炊いて祝い『マッカーされました』『負けましておめでとうございます』とうそぶいています」と述べています。さらに1954年3月にビキニで第五福竜丸事件が起こったことを紹介。一般に日本の反核運動は、同年5月9日に、東京都杉並区の婦人団体やPTA、労組の代表が杉並公民館で「水爆禁止署名運動杉並協議会」を結成したことが最初とされていますが、実はこれより早く大本では4月5日に原水爆実験・製造禁止を決議、25日には反対署名運動をはじめ、『人類愛善新聞』特集号を発行、たちまちのうちに150万の署名を集めたことを指摘し、武田氏は「これで大本=人類愛善会は一躍、原水爆禁止運動のホープとして注目を集めることになる」と述べるのでした。

9「一九八〇年の動向」の「神秘と幻想の浮上」では、日本では70年代半ばにオカルトという言葉が急速に広まり完全に定着しますが、80年代には精神世界・ニューエイジ、90年代後半以降はスピリチュアルがブームになるという流れになることが説明されます。「霊能ブームと新宗教ブーム」では、以下の会話が展開されます。

武田 真光は70年代からずっとだんだん伸びてきて、80年代には真光とGLA、阿含宗、この三つが躍進する。それと並行して新しく出現してきたのはオウム真理教であり幸福の科学。だからオウムとか幸福の科学は新新宗教とか第4次宗教ブームともいわれた。

横山 GLAはGod Light Associationの略で、最初は「大宇宙神光会」という名前だった。創始者の高橋信次は、戦前からのスピリチュアリストである小田秀人が主宰する菊花会のメンバーだったらしい。高橋は釈迦、モーゼ、キリストなどの霊と交信するだけでなく、金粉物質化現象などもおこなった。桐山靖雄を教祖とする仏教系の阿含宗は、派手に護摩を焚いたりして世間で広く評判になりましたよね。

武田 星まつりね。阿含宗は創立は78年だけれども、前身は観音慈恵会。実はもっと以前から活動していて、70年頃から護摩を焚いてアピールしたりしている。それが80年代の第3次宗教ブームの時にわーっと盛り上がったんです。

麻原彰晃は84年に「オウムの会」(86年「オウム神仙の会」に改称)を作りましたが、横山氏は「新宗教にもいろいろな系統がある。真光のようにお手あて・霊動をメインにしたもの、GLA、幸福の科学のように釈迦・モーゼ・キリストなどの霊言が入り乱れるものとか」と述べます。それに対して、武田氏は「80年代の宗教ブームの特色として指摘されたのは、これはもはや古典的な病貧苦からの救済じゃないだろうと。霊能に対する憧れ。前世とか死後の世界とか、スピリチュアルなもの全般に対する志向」と述べます。また、幸福の科学について、横山氏は「いったい何なのかよくわからないけれども、はっきりしていることは主として書物の形で布教するということ、つまり、出版を核にした宗教という点――これは既に戦前に生長の家が採用した戦略ですが――さらに、名前からして成功原理系だということ。幸福のように本来科学化できないものを科学化できるという『オカルト』の要素ももちろんある」と述べるのでした。

10「俗流オカルトの転回点」の「オウム真理教とオウム事件」では、以下の会話が展開されます。

横山 オウムは高学歴だといわれたけど、たとえば大本教だって高学歴の人が多かった。教団で一時大きな力を持った浅野和三郎なんか、東京帝大の英文科を出て、海軍機関学校の英語教官ですからね。

武田 オウムの高学歴はほとんど理工系でしょう。社会的な考察能力のない連中が多かったということやないんか。しかし理数系的にしてもアホやと思ったのは、オウムの信者は頭に何か電極みたいなものをつけていただろう。

横山 ヘッドギア。麻原の脳波と自分の脳波を同調させる装置ですね。つまり悟っている教祖と同じような意識になって悟れるってことでしょう。まあ、brain waveの語源に立ち戻ったともいえる。

「オウム――チープなオカルトの象徴」では、横山氏が「オウムはとにかくちゃちなんだよね。ディープではなくてチープ。ただ、後になって思ったのは、このどうしようもないチープさ、ペラペラさこそが日本の80年代という時代を反映したものであったのかと。僕は、当時、その点をあまり理解していなかったんだろうな」と言えば、武田氏も「あのチープをチープと思わなかった人たちがけっこういた、それもインテリに」と言います。さらに横山氏は「オウム真理教がマスコミで話題になった頃、島田裕巳や中沢新一といった宗教学者が持ち上げていたわけですが、こんなお粗末きわまりないものをどう評価するというのか、持ち上げている人の考えが僕にはまったくわからなかった」と述懐しています。

武田氏は、「その後、鎌田東二と中沢新一の対談(鎌田東二『宗教と霊性』1995、角川選書所収)を読むと、そもそもマルクス主義に対する中沢の理解そのものが狂ってることがわかった。ソ連国旗の『鎌とハンマー』の図柄には深い思想的意味があって、文明を都市的色彩じゃないものにしなくてはいけないという意志がこめられていて、それを極端な形で表出したのがポル・ポトだとかね。そもそもどこからそういう論が出てくるのか、思いつきで言うなと。ボルシェヴィズムというのは都市化そのものだろう。そんなのトロツキーの『アメリカに革命が起こったら』という論文を見ればすぐわかる。まあ、中沢新一はたぶん革命コンプレックス、マルクス主義コンプレックスみたいなものがあって、オウムに革命的志向が伏在していると思ったのかもしれんが、ずいぶん底の浅い奴やなあと思った」と述べています。わたしは武田崇元氏と鎌田東二氏の因縁を知っていましたので、武田氏の口から鎌田氏の著書名が出たことは嬉しかったです。鎌田氏に対する武田氏のリスペクトを感じました。

経緯はともあれ、オウムは日本で戦後初めて国家による弾圧を食らった教団ということになると指摘し、横山氏は「考えてみたら、『お』で始まってMも入ってるから、大本と言霊的には似てるんだよね。いずれにせよ、オウム真理教事件の背景には、『ムー』に代表されるポップ・オカルトの隆盛があったのは間違いない。これ武田さんに責任があるとかそういうレベルの話じゃなくて、70年代の日本に出現した新たなオカルト文化が精神世界、ニューエイジと名前を変えるなどしながら色々と展開を遂げたのが80年代で、オウムは90年代におけるひとつの帰結だったと思う」と言えば、武田氏は「わしに言わせればオウム事件は政治的な弾圧ではなく、単なる集団犯罪の検挙であり、オウムのもつ思想というか、仮にそんなものがあったとしてそれが問題になったわけでもなんでもない。そこは大本の場合とまったくちがう」と述べます。

また、オカルトとカルトは文字面は似ていても本来まったく関係ないとして、武田氏は「現に統一教会はいわゆるオカルトを養分にしとるわけじゃない。それがオウムの場合は、時代的にヨガという精神世界系とかぶる行法を軸に陰謀論や雑多なオカルト・ネタを養分にして急成長した。従ってオウムは70年代に勃興したオカルト文化のひとつの帰結ではあっても、けっして必然的な帰結だったわけではない。だからあとから歴史的にふりかえってなにかエポックになったという態のものではないんだけれど、ものすごく迷惑な一幕だったことにはまちがいない。『オーム』というのはもともとバラモン教以来のインドの聖なる呪文で、いろんなスピリチュアルなメソッドでも使われてきたわけですが、世間にはオウム真理教が元だと思うバカもいて、いまだに尾を引いている」と述べています。

「酒鬼薔薇事件と陰謀論」では、1997年に起こった酒鬼薔薇事件における「儀式殺人」に言及し、以下の会話が展開されます。

横山 儀式殺人というのは、欧米では定期的にメディアを騒がせる。実体はどうあれ、背後にサタニストたちの集団がいて儀式殺人が行われた!というのが出てくる。ヨーロッパなんかは魔女狩りやユダヤ人迫害をやってきた歴史があるわけで、今なおそういうものが定期的に蘇ってくる。

武田 影の支配者たちがなぜ儀式殺人をするかというと、それによって人々の頭に何かを刻印して支配していくため。そういう理屈があるみたいです。儀式殺人が力を持つことは、キリスト教が証明しているわけだから。

横山 キリストの磔刑は儀式殺人であると。

武田 人類を2000年支配し続けた象徴的な死。儀式殺人はその後裔というか。そして、重要人物が殺されれば、必ず陰謀論が浮かび上がる。たとえばケネディ暗殺。ロバート・アントン・ウィルソンも、ケネディの暗殺がアメリカの深層意識にどれだけ影響を与えているかということを論じている。

また、ポップカルチャーへのラヴクラフトの影響が本当大きいことについて、横山氏は「ラヴクラフトの影響で、事実とファンタジーがごちゃごちゃになったような気がする」と述べ、武田氏も「そもそもよう考えたら、ラヴクラフトこそ古代宇宙飛行士説の元祖やと思う。あの時代にああいう発想がどこから来たんか」と述べます。すると、横山氏は「彼の同時代ではたとえばチャーチワードなどが高度な超古代文明があったと唱えるのだけれど、ラヴクラフトが独創的だったのは、そういう文明を作ったのは我々人間の祖先ではないと設定したところ。生来の資質に加えて、10代の頃から天文学のマニアだったこともあって、広大な宇宙の中では人間なんて屑みたいな存在だという虚無的な感覚を募らせていったのかな。時間のスケールを何十億年、何百億年と極端に拡大した上に、豊饒ではなく荒涼殺伐たる超古代文明をイメージした。ラヴクラフトがオカルトとは無縁の徹底した機械論的、唯物論的宇宙観の持ち主だった点は重要ですね」と指摘します。

「スピリチュアルの席巻」では、以下の会話が展開されます。

武田 2000年になると、自己啓発とスピリチュアルが絡み合って進展し、そういうのがわりと当たり前に大きな顔して市民社会に受容されていく。まあ、そのおおもとはニューソートなんですがね。

横山 トランプみたいなアメリカの大金持ちも含めて、ニューソートは一般社会への影響力がでかい。表面的にはオカルト色が薄いし。

武田 単純に言えば為せば成る精神で、思考は実現するみたいな考え方。生長の家の谷口雅春はその辺をすごく勉強した人で、アメリカで流行ってるのを知って、どんどん取り込んでいった。それで、オカルトとかオカルティズムという言葉でどこまで包括するのかという問題があって、神智学だとか大本教だとか一定の秘教的な信念体系が中心にあって、ちょっと広げてUFO、異端古代史、心霊現象。陰謀論ぐらいまでがわしにとってのオカルトの範囲かなと。自己啓発とかスピっていうのはちょっと違う。オカルトではなく疑似オカルト。

「パワースポット」についても言及されます。パワースポットは和製英語で、英語ではボルテックスと言うわけですが、これに関しては、神社本庁が考える神社観を打ち破って、神社信仰の本来のあり方が復活してきたものとして評価できるとして、武田氏は「神社の本質はそこが周囲とは異なる聖なる場であるという感覚で、そこに何か特定の神格が祀られているかではない。だから古い神社では祭神名はよく変化する。出雲大社なんかも中世ではスサノオで、江戸時代にはオオクニヌシ。そういうものなんです。『延喜式神名帳』に祭神名の記載はないし、祝詞でも『某々の社に鎮まります大神の御前に』とやるわけです。だから神社の本質は場所ありきなんです。ところが神社本庁はまず祭神ありきで、『祭神のご神徳』ということをしきりに言う。それも『霊験』とは言わずにあくまで『徳』なんやな。これは明治靖国などの近代神社を至高のものとする国家神道を継承してるからで、たしかに明治天皇に『徳』はあっても『霊験』はない(笑)」と述べています。

「もしかすると、オウム事件でいちばん影響を受けたのは宗教界なのかもしれない」と言う横山氏に対して、武田氏は「わしらは宗教と言ってもニュートラルに考えますが、世間一般の人が宗教と言った時に何を連想するかというと、なんだかコワイとか閉鎖的とか、頭のおかしい人の集まりというイメージがおそらくあるわけです。それについては確実にオウム事件の影響はあると思う。ただ仮にオウム事件がなかったとしても今の時代、これだけスピリチュアルなものが普及してくると、特定の宗教団体に行く動機はますますなくなる。それと創価学会が何で伸びたかっていうと、地方から出てきた人の一つの結集軸としてあったからですね。失われた共同体の代替物だった。だから共産党と末端では取り合いになった。しかし今はそういう代替欲求もない。じゃあ、集団的な形態がなくなったかといえばそうでもなくて、スピのインフルエンサーみたいなのが雨後のタケノコみたいに出てきて、主にYouTubeなどからセミナーに誘導するというのは非常に盛んになっている。もちろん彼らは彼らなりにカスタマーの固定化を図るわけですが、神璽とか御み霊みたいな宗教的呪物で縛るということはない。たぶんそういう方法論は今の顧客層になじまないんでしょう」と述べるのでした。

11「Qアノンと陰謀論」の「アメリカ合衆国と陰謀論」では、横山氏が「アメリカの場合は合衆国だから、中央政府に対する不信感がずっとある」と言えば、武田氏は「それに加えてアメリカは日本の中世の権門体制をさらに複雑化したような感じで、情報機関だけでもFBI、CIA、国家安全保障局(NSA)と存在し、権力構造が複雑なんですね」と言います。ると、横山氏は「だから陰謀論が発生しやすい土壌があり、昔から陰謀論はいっぱいある。アポロは月には行っていないとか、UFO関連でもMJ-12とか、きりがない」と語ります。「陰謀論におけるライトとレフト」では、武田氏が「女性史のパイオニア高群逸枝は『母系の研究』(1938、恒星社厚生閣)で日本の古代国家の統合は武力征服ではなく婚姻和協によってなされた、和協を可能にしたのは母系氏族の存在であるとして、母性原理と日本主義を結びつけて翼賛政治に加担していった」と述べています。この「婚姻和協」という言葉を初めて知ったのですが、大きなインパクトを受けました。

ユダヤ陰謀論をはじめとする世の「陰謀論」ブームについて、武田氏は「ロスチャイルドではベタすぎてメタファー的な深みもないだろが。わしは前から思ってたんやが、そもそも民事で一番多いゴタゴタは親子、兄弟、親戚の争い、殺人事件も大半は親族間やというのに、なんでロスチャイルド一族だけが一丸となってせっせと仲良く共同で陰謀を練ると考えられるのか。まじめに一家はって商売をやってたら、そんなことはありえんということはすぐ分かる。陰謀論を信じる人は、権力構造というものに理解がないんやな。どんな全体主義国家においても対抗関係がある。いろいろな力関係があるから、そうそう好きにはできない。ナチスでさえ好き勝手にはできなかった部分もある。陰謀論者というのは社会の構造というのをものすごく単純化して捉えて、影の政府は万能で何でもできると思い込んでいる。あなたが言うように世界観がフラットなんです。そういう人が全体主義と言われる国に行って『意外と自由があるじゃん』とか言って感激したりするわけですよ。ある権力が、統治される側との力関係とか分散した各機関との関係なしに完璧に好き勝手にできるなんてことはない、ということは、普通にまともな人生を送っていれば体験的に分かる。だから、陰謀論は真面目に人生を送ってない人がひっかかるんちゃうかなという気がしますけどね」と述べています。これは非常に説得力があると感心しました。

12「オカルトの真髄」の「世界の見え方」では、以下の会話が展開されます。

武田 電波系というけれど、ある種のものを受信する人たちの認識の枠組みがある。違う世界を見ている。UFOも異形のものも、一般の人には見えなくても、彼らには確実に見えている。

横山 見えているというか、認識できている。そういう意識のありようの人がいるわけです。大学生の頃、UFO超心理研究会で各地を歩いていた当初は、僕も素朴に見たいと思っていた。でも、それは自分には無理なんだということが分かってくる。英語にsee thingsという熟語があって、日本語の「あらぬものを見る」とまったく同じ意味ですが、「あらぬ」が入っていない分、表現として勁い。僕はこのsee thingsずっと魅了されてきたような気がします。「見た」瞬間、既存の世界は瓦解する。

武田 瓦解して統合失調症になっちゃう人もいる一方で、自分の見ちゃったのはなんだろうということで新たな認識のマトリックスを構築していく人もいる。

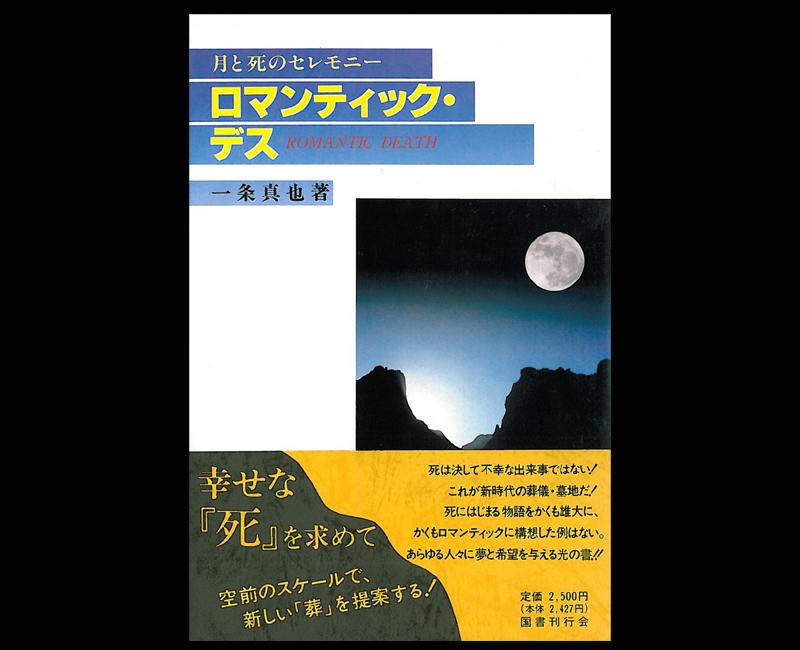

『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』(国書刊行会)

本書は約450ページのハードカバーですが、とにかくその情報量の多さに圧倒されました。また、わたしが知りたかった情報ばかりで狂喜乱舞しましたね。わたしは、武田氏が創業した八幡書店から刊行された書籍はすべて所蔵していますし、『血と薔薇』『復活 地球ロマン』『迷宮』といった雑誌をはじめ、本書に登場する書籍もほぼ全点持っており、ほとんど読みました。本書の版元は国書刊行会ですが、そうえいえば1991年に上梓した拙著『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』も同社から刊行され、しかも約450ページのハードカバーでした。『ロマンティック・デス』にも、平田篤胤や柳田國男や出口王仁三郎や三島由紀夫や松岡正剛や中沢新一や鎌田東二やブラヴァツキーやルドルフ・シュタイナーやアレスター・クロウリーらが登場しました。70年代のオカルト・ブームの洗礼を受けた者として、当時のわたしは霊的最前線に立っていたのかもしれません。