- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.10.24

『増補改訂版 スマホ時代の哲学』谷川嘉浩著(ディスカヴァー携書)を読みました。「『常時接続の世界』で失われた孤独をめぐる冒険」というサブタイトルがついています。著者は1990年生まれ。京都市在住の哲学者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師。著書に『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』(筑摩書房)、『鶴見俊輔の言葉と倫理』(人文書院)、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎、共著)、『働き方と暮らし方の哲学』(丸善出版、共著)『公式トリビュートブック「チ。-地球の運動について-」第Q集』(小学館、共著)など多数。翻訳に、マーティン・ハマーズリー『質的社会調査のジレンマ』(勁草書房)など。

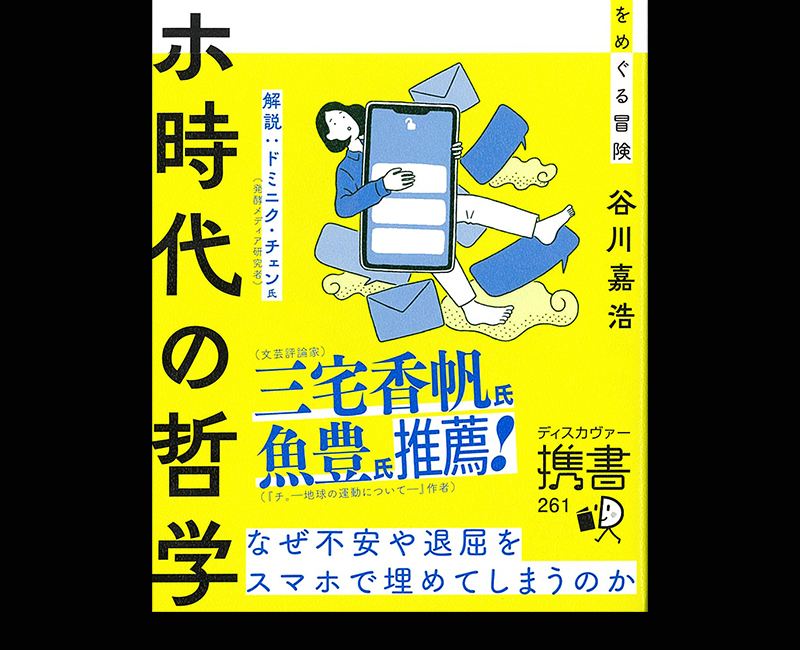

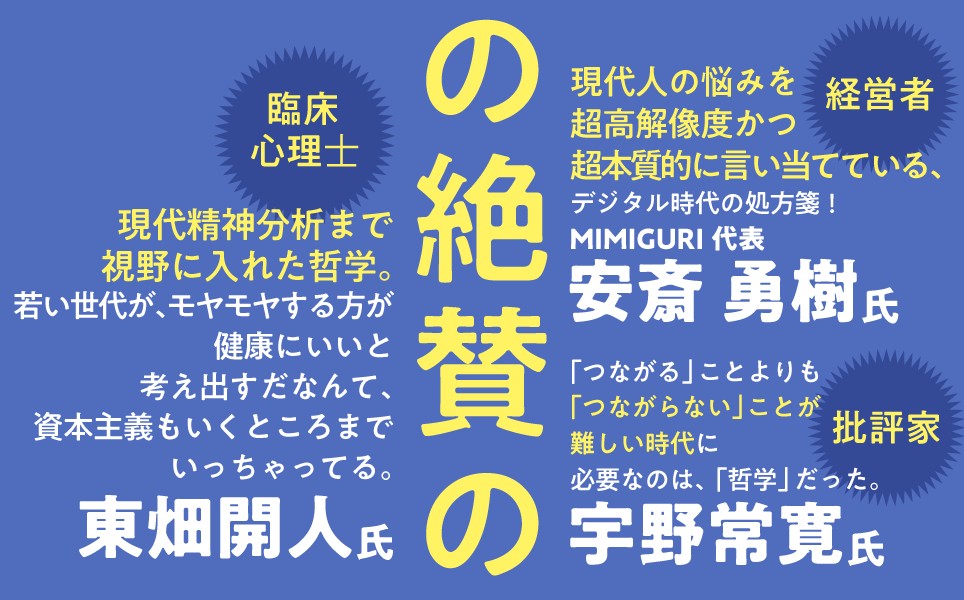

本書の帯

本書の帯

本書のカバー前そでには、「つながっているのに寂しい、『常時接続の世界』を生き抜くために、哲学という「未知の大地」をめぐる冒険をここから始めよう」と書かれています。帯にはPOPなイラストとともに、「解説:ドミニク・チェン氏(発酵メディア研究者)」「三宅香帆氏(文藝評論家)魚豊氏(『チ。―地球の運動について―』作者)推薦!」「なぜ不安や退屈をスマホで埋めてしまうのか」と書かれています。

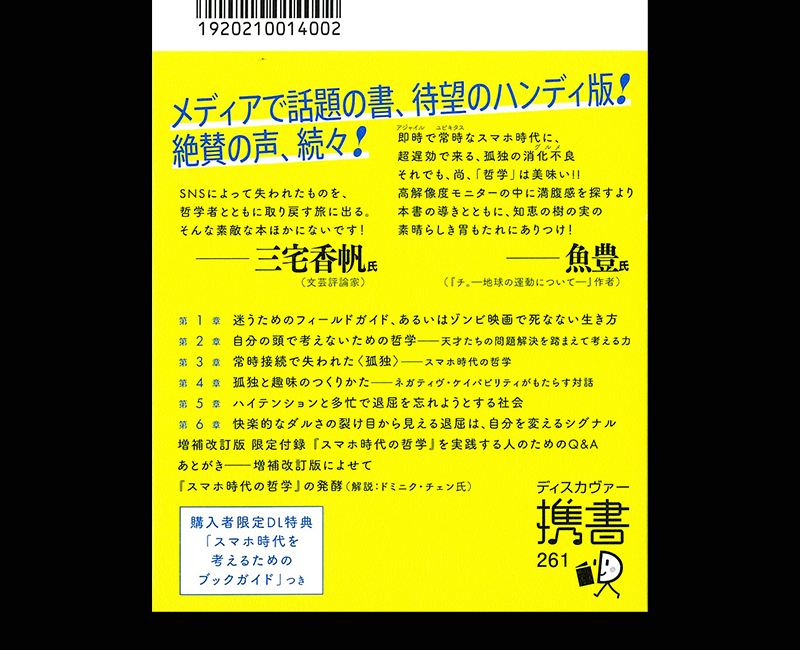

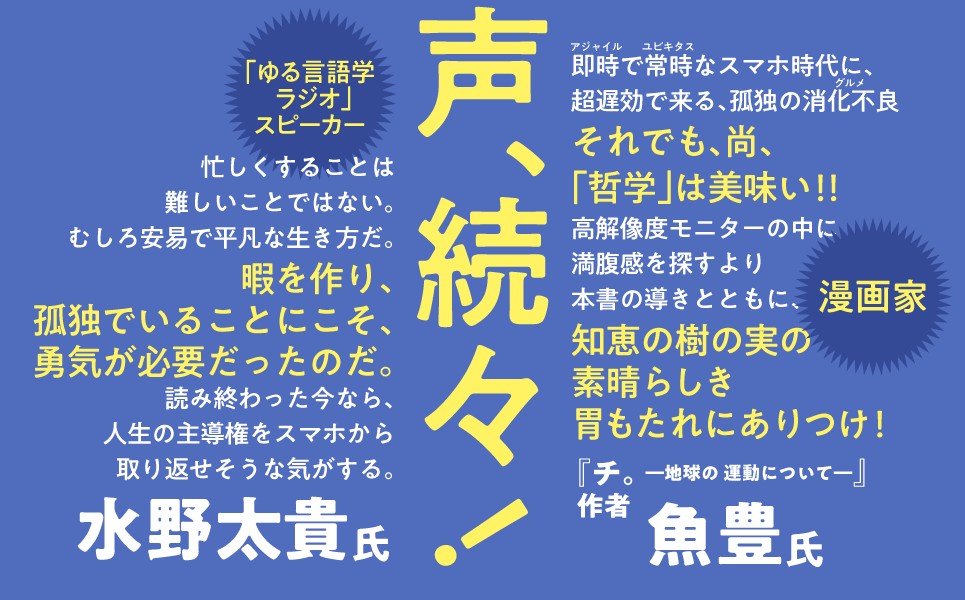

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「メディアで話題の書、待望のハンディ版! 絶賛の声、続々!」として、「SNSによって失われたものを、哲学者とともに取り戻す旅に出る。そんな素敵な本はほかにないです!――三宅香帆氏(文芸評論家)」「即時(アジャイル)で常時(ユビキタス)なスマホ時代に、超遅効で来る、孤独の消化不良(グルメ)それでも、尚、『哲学』は美味い!! 高解像度モニターの中に満腹感を探すより本書の導きとともに、知恵の樹の実の素晴らしき胃もたれにありつけ! ―― 魚豊氏(『チ。―地球の運動について―』作者)」と書かれています。目次も添えられ、「購入者限定DL得点『スマホ時代を考えるためのブックガイド』つき」と書かれています。

アマゾンより

アマゾンの内容紹介には「””つながっているのに寂しい、常時接続の世界””を生き抜くための書」として、以下のように書かれています。

「スマホは私たちの生活をどう変えてしまったのか? いつでもどこでもつながれる『常時接続の世界』で、私たちはどう生きるべきか? ニーチェ、オルテガ、ハンナ・アーレント、パスカル、村上春樹、エヴァetc……哲学からメディア論、カルチャーまで。メディア出演続々・新進気鋭の哲学者が、様々な切り口で縦横無尽に問いかける! 『常時接続の世界』において、私たちはスマホから得られるわかりやすい刺激によって、自らを取り巻く不安や退屈、寂しさを埋めようとしている。そうして情報の濁流に身を置きながら、私たちが夢中になっているのは果たして、世界か、他者か、それとも自分自身か。そこで見えてくるのは、寂しさに振り回されて他者への関心を失い、自分の中に閉じこもる私たちの姿だ。常時接続の世界で失われた〈孤独〉と向き合うために。哲学という「未知の大地」をめぐる冒険を、ここから始めよう」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに

第1章 迷うためのフィールドガイド、

あるいはゾンビ映画で死なない生き方

第2章 自分の頭で考えないための哲学

――天才たちの問題解決を踏まえて考える力

第3章 常時接続で失われた〈孤独〉

――スマホ時代の哲学

第4章 孤独と趣味のつくりかた

――ネガティヴ・ケイパビリティがもたらす対話

第5章 ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会

第6章 快楽的なダルさの裂け目から見える

退屈は、自分を変えるシグナル

おわりに

あとがき

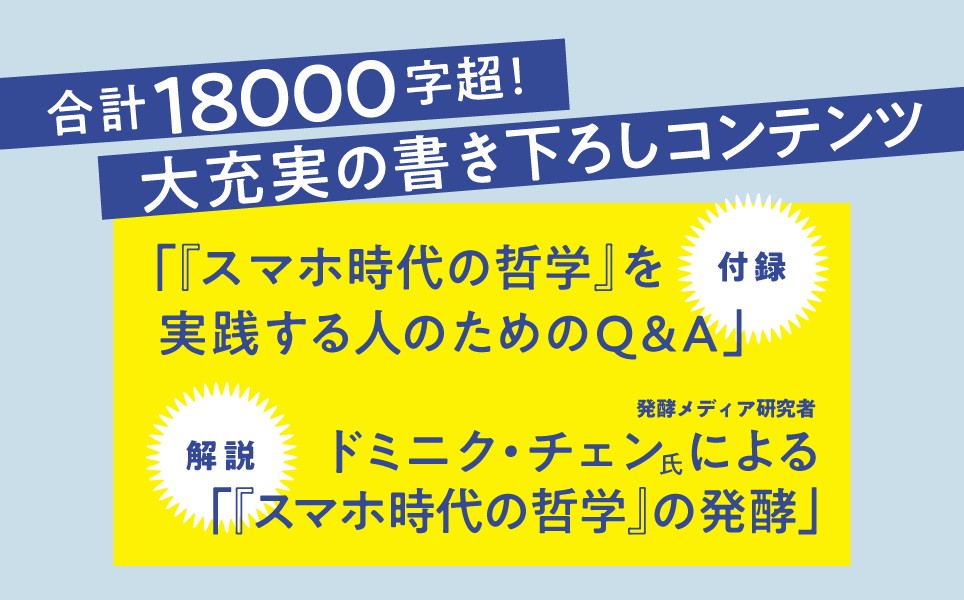

増補改訂版 限定付録「『スマホ時代の哲学』

を実践する人のためのQ&A」

あとがき――増補改訂版によせて

『スマホ時代の哲学』の発酵(解説:ドミニク・チェン氏)

「はじめに」の冒頭では、哲学者ニーチェが著書『ツァラトゥストラ』に書いた「君たちは自分を忘れて、自分自身から逃げようとしている」という言葉を引用した後、著者は「スケジュール帳が空白だと自分が無価値に感じられるから必死で埋め、偉くなった感じがするから目先の業績を積み上げる。がむしゃらに働き、目新しい刺激を次々に追い求める。生きることをこうして「激務」で取り囲もうとするのは、生きることの不安から逃れようとしていることの証左ではないか、というわけです」と述べています。わたしたち現代人は、生きることの不安を直視したり、それとうまく付き合ったりすることが、どうしようもなく下手だとニーチェは考えていたことを指摘し、著者は「哲学に惹かれる人は、多かれ少なかれ、こうした『生きることの不器用さ』に心当たりのある人だと思います」と述べます。

「哲学を学びたいという声」では、Googleなどのグローバル企業が哲学者を雇用している。新規事業や新技術に乗り出すときに企業が哲学者や倫理学者を参加させている。インハウス・フィロソファー(企業内哲学者)や最高倫理責任者(CEO)を置いている企業がある。あるいは、データ解析で知られる企業パランティアの経営責任者であるアレックス・カープは、博士論文まで書き上げた哲学者だとか、PayPal創業者の1人で投資家のピーター・ティールもまた哲学に通じた人物だとか、そういうネット記事などで語り草になっているエピソードが紹介されます。

「哲学という『未知の大地』の観光案内」では、本をモノローグにしないために必要なのは、自動販売機で飲み物を買うときのように読まないことだと指摘します。著者は、「お金を入れてスイッチを押せば残りのすべてを自動的に処理してくれるというように、『哲学しおおせる』ことはできません。簡単に『わかった』と思考停止せずに済むように、しばらくしたら『ちょっと待って』と考えを揺り戻すようなことも口にします。さっと体得できる程度のことは、SNSに任せて、読書では時間をかけて理解を深めることを楽しみたいものです」と述べています。

また、読書を本当の「未知の大地」の観光にするためには、実際に足を動かしてもらわないといけないといいます。この本の内容を単に「情報」として受け取るのではなく、「経験」に変えてもらう必要があるとして、著者は「情報を経験に変えるのは、読者の仕事です。私にできるのは、そうする価値があると私が信じるテラ・インコグニタの見所を案内するところまでです。読書は、そういう共同作業です」と訴えます。

「哲学は2500年続くヒットコンテンツ」では、人類は、世界や自分をいろいろな仕方で捉えようとする理論や実践を「哲学」と呼んできたことが指摘されます。「哲学」の名の下に、世界のいろいろな捉え方や実践のノウハウが蓄積されています。著者は、「でも、すごいですよね。そんな遥か昔に、ギリシアの一地方で誰かが語ったことが、ずっと語り継がれ、誰かに読み継がれていて、巡り巡って現代日本に生きる人の心を揺らし、哲学のフォロワーを作っている。片田舎で高校時代を過ごしていた私は、『倫理』の授業でソクラテスやプラトンのことを知ったとき、2500年もの間、次の人へ次の人へと言葉を受け渡し続けたからこそ、今も彼らのことを学ぶことができるという事実に震えました。ソクラテスかっこよすぎるし、プラトンすごすぎでは」と述べます。このPOPな哲学礼賛は素晴らしいですね!

第1章「迷うためのフィールドガイド、あるいはゾンビ映画で死なない生き方」の「現代人はインスタントで断片的な刺激に取り巻かれている」では、「君たちはみんな激務が好きだ。速いことや新しいことや見慣れないことが好きだ」というニーチェの言葉について、著者は「確かに、私たちは激務で生活を取り巻いています。『激務』と聞いて仕事を思い浮かべてもいいのですが、それよりも、私たちの私生活や娯楽の環境について考えたほうが、感覚的に話が入ってくると思います」と述べます。

車移動や電車通勤のとき、会議のとき、寝起きの布団の中で、料理中に、あるいは、トイレや風呂にいるとき、映像、絵、音、文字などのメディア化された無数のコンテンツに、いつでもふれることができます。スマホやタブレットのような、ポータブルなマルチタスクデバイスがあるからです。そこで目新しく見慣れない情報を次々取り入れているのです。モニター上では、話題になっていたNetflixの新作ドラマのPVが自動で流れた状態のまま、実況者の深夜配信のアーカイブをイヤフォンで聴き、スマホ上で画像をレタッチ(加工)して友だちに送りながら、さきほど仕掛けた「ほったらかし家電」から漂ってくる角煮のにおいを感じています。この間、スマホではさっき買った電子書籍のダウンロードがバックグラウンドで処理されていて、パソコンではDiscordで別の友人と通話をつなぎっぱなしにしています。

こんな生活は、さほど珍しいものではないとしながらも、著者は「これを『激務』と呼ばずしてなんだというくらい、私たちは細かなタスクを同時並行して行っています。同時並行していることに気づいてないくらい当たり前の行為ですね。それぞれのコンテンツやコミュニケーションへの参加度合いは薄いものになっているため、消費環境のほうも、前提知識なく消費しやすく、満足も短い間に得られるように最適化されています」と述べています。

哲学者のマーク・フィッシャーは、こういう情報環境の変化について、無数の感覚刺激やコミュニケーションに浸るあまり、わたしたちは刺激の渦から切り離された途端、「暇やわ、最悪」「退屈やねんけど」と思ってしまうと述べています。退屈は、単純に、テキストメッセージ、YouTube、ファストフードからなる、コミュニケーション的感覚刺激のマトリックスに埋め込まれた状態から離脱し、オンデマンドの甘ったるい満足の絶え間ないフローをわずかな時間我慢することを指しているのです。

日々の高いストレスに対処する上で、ペン回しや髪いじり、プチプチつぶしのような単純なリズムの繰り返しは意外に心地いいもので、心のバランスをとるのに役立つところがあります。トーマス・H・オグデンという精神分析家は、肌への感覚刺激に基礎を置いた仕方で自分の体験を位置づけていく心のあり方や状態のことを「自閉接触ポジション」と呼びました。これについて、著者は「自分に単純な感覚やリズムをボーッと入力しているイメージで理解するといいと思います」と述べています。

TikTokで一定の長さの似たリズムの音楽や映像に触れるのも、YouTubeでレコメンドされるがままに様々な動画をスキップしながら視聴するのも、LINEスタンプを送り合ったり、仲間内で共有された定型的な言葉遣いでじゃれあったりするのも同じことであると指摘し、著者は「私たちは、一定のリズムで繰り返されるインスタントで、わかりやすい感覚やコミュニケーションで自分を取り巻きたがっており、現代の消費環境はそのニーズを支援してくれているわけです」と述べるのでした。

第2章「自分の頭で考えないための哲学――天才たちの問題解決を踏まえて考える力」の「森の歩き方を学ぶときのように、考える技術を学ぶ」では、エピクテトスは、考えることと歩くことを重ね合わせ、注意深い足取りを人々に勧めたことが紹介されます。そこで推奨される「歩き方」は、社会人類学者ティム・インゴルドの重視する「行歩(wayfaring)」に似ているといいます(「徒歩旅行」とも訳されます)。「行歩」は、目的地にとにかく向かう「交通」とは区別され、プロセスや道筋を重視するような歩き方を指しています。著者は「魅力的なメタファーですね」と述べていますが、わたしもそう思います。

著者は、これにもう1つ隠喩を重ねます。ジョゼフ・ジャコトという19世紀の教育者は、自分も答えを知らない領域へと学生たちを案内したことで知られています(コーチングみたいですよね)。哲学者のジャック・ランシエールは、ジャコトの特異な試みを「森」のメタファーで表現しました。ジャコトは、全体像も出口の方角もわからない森へと学生たちを誘い入れた、と。取り組むべき問題や謎が、「森」に喩えられているわけです。

2つの「森」のメタファーを重ね合わせると、未知の事柄に手探りで取り組むことは、訪れたことのない森の中を歩き回ろうとするようなものだというイメージが手に入ります。著者は、「それで、変な話なのですが、まばたきした瞬間に、あなたが知らない森へと飛ばされているとしましょう。『漂流教室』みたいなやつですね。シュンって急に場面が変わって、気づけば見知らぬ森にいました。そのとき、あなたに何ができるでしょうか」と述べています。

「2500年分、問題解決の知見をインストールする」では、哲学者のアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドが取り上げられます。彼は、西洋の哲学的伝統の特徴を説明するにあたって、西洋哲学は「プラトンに対する一連の注釈から成る」と述べたことがあります。2500年前に古代ギリシアのプラトンが始めた豊かな議論にその時代・地域が誇る碩学たちが参加し、バトンタッチしながら現在に至るまで哲学をアップデートし続けているということです。これを受けて、著者は「哲学するとは、プラトンに始まる一連の会話に参加することだと私は考えています。その見方からすると、哲学は、ただ考えることではなく、連綿と続く知の巨人たちの言葉を聴きながら考えることにほかなりません。『哲学(philosophy)』という言葉1つを聞くだけで、哲学に熟達した人の耳には、古代ギリシアに始まり、様々な地域や時代、いろいろな言語で積み重ねられてきた無数の会話や議論が聴こえてきます。2500年分の思索の軌跡です。こんなロングランヒットは、なかなかないですよね」と述べるのでした。まったく同感です!

「自分の中に多様な他者を住まわせる」では、想像力の豊かさは「自分の内側に他者を住まわせていくこと」を指していると言い換えることもできます。この線でいくと、他人の頭を借りて考えられる状態は、自己の内に住んでいる多様な他者の想像力を、状況に合わせて使い分けられることを指すのだと表現できるとしながらも、著者は「ただし注意すべきなのは、多様な人間が自分の中にいるということは、それらの間で微妙なすれ違いがあり、従って対話があるということです」と述べます。

そう考えると、ハラスメントや倫理にもとる行動、ひどい企画や問題発言は、自己の内側に「自分みたいなやつ」しかいない状態になると起きてしまうことだと考えられるかもしれないといいます。自分の中に「自分みたいなやつ」しかいないので、自分自身と対話(ダイアローグ)してくれる存在がない。だからこそ、何かあったときに、自分の中でブレーキがかからない。そういうとき、思考は独り言(モノローグ)のようになるといいます。著者は、「『自分みたいなやつ』ばかりを集めるのは、壁に向かって話しかけ、跳ね返ってきた自分の声を聞く仕草にほかなりません。ここにあるのは、オルテガの批判した『エゴイズム』『迷宮』『堂々巡り』『居直り』だけです」と述べています。

「哲学を歩くときの3つの注意点」として、著者は、1「考えることにも練習は必要(すぐに結果を得ようとしない)」、2「使われている通りの言葉遣いをする(独自の使い方はしない)」、3「その哲学者の想像力に沿って読む(日常の語感を投影しない)」を挙げています。その中の2では、現代アメリカを代表する哲学者ロバート・ブランダムが紹介されます。立派な髭を蓄えている哲学者で、トールキンの『指輪物語』に出てきそうなチャーミングな風体なのですが、彼は「概念の把握は語の使用の修得である」と指摘しているそうです。ある見方を身につけることは、「その言葉の使い方を身につけること」と同じだということです。ブランダムの話は、「概念」(特定の知識と、それを運用する想像力の適切な組み合わせ)を代入すると問題なく成立しするといいます。それを踏まえるなら、想像力のレパートリーを増やすとは、本質的に、新しい言葉の使い方をインストールすることなのです。

哲学を学ぶ上で大切なのは、頭で「理解」することであるとして、著者は「ドラマの中の探偵や刑事は、納得や共感とは無関係に、犯人の動機や意図、行動を正確に追いかけることができます。それと同じように、哲学の研究者は、本当のところ共感していなくても、ある人の考えを十分に『理解』する能力を発達させています。だから研究者は、『ルソーは』『ディーイは』『デカルトは』『ハイデガーは』『フロイトは』などと様々な、時に対立する哲学者について縦横無尽に語ることができるのです。みなさんも、自分の言葉遣いはいったん忘れて、哲学者の思考を頭で『理解』することに努めてみてください」と述べるのでした。

第3章「常時接続で失われた〈孤独〉――スマホ時代の哲学」の「〈孤独〉の喪失――自分自身と過ごせない状態」では、著者の思い出が語られます。著者が祖母の葬式に出て遺体が焼かれるのを待っているとき、スマホを触りたくて仕方がなかったことがあるそうです。そのときの著者は、「うまく言えないけど、そうしないほうがいいだろう」と思って、電源を落とし、鞄の奥にしまったといいます。代わりに、外の風景をただ眺めたり、近くにいる親戚と何でもない話をしたり、ただ沈黙したり、頭の片隅に浮かんだことを手帳に書いて整理したりしたとか。

ただ、そうしている間も、著者はスマートフォンの電源をつけようか、あるいはテレビのあるところにでも行こうかという思いが頭によぎっていたそうです。ここで失われ(かけてい)たものが〈孤独〉であると指摘し、著者は「退屈に耐えきれず、何か刺激やコミュニケーションを求めてしまう。自分自身と過ごすことができないということです。〈孤独〉という言葉を通して、刺激を求めたり他者への反応を優先したりすることなく、自分1人で時間を過ごすことの重要性が語られているわけですね」と述べます。この指摘は鋭いと思います。

「〈孤独〉の中で〈孤独〉になれる――ハンナ・アーレントの哲学」では、哲学者ハンナ・アーレントが取り上げられます。アーレントは、「1人であること」を3つの様式に分けています。それが、〈孤立(isolation)〉〈孤独(solitude)〉〈寂しさ(loneliness)〉です。アーレントは、他の人とのつながりが断たれた状態を〈孤立〉と呼びました。言い換えると、〈孤立〉は、何らかのことを成し遂げるために必要な、誰にも邪魔されずにいる状態を指しています。〈孤独〉は「沈黙の内に自らとともにあるという存在のあり方」だと説明されます。著者は、「ちょっとおしゃれな言い方でニュアンスを酌みにくいと思いますが、〈孤独〉にあるときの私たちは、心静かに自分自身と対話するように『思考』しているということです」と説明します。

「常時接続の世界における〈孤独〉と〈寂しさ〉の行方」では、「1人であること」の3様式の残りの1つである〈寂しさ〉が取り上げられます。アーレントは、〈孤独〉と〈寂しさ〉を区別するとき、〈孤独〉が〈孤立〉(=1人でいること)を必要とするのに対して、〈寂しさ〉は、「他の人々と一緒にいるときに最もはっきりあらわれてくる」と述べました。スマホという新しいメディアは、〈寂しさ〉からくる「つながりたい」「退屈を埋めたい」などというニーズにうまく応答してくれるとして、著者は「スマホは、いつでもどこでも使えるだけでなく、スマホを含む様々な情報技術が、私たちのタスクを複数化し、並行処理を可能にしています。コミュニケーションも娯楽もその他の刺激も流し込み、自己対話を止めて感覚刺激の渦に巻き込んでくれるマルチタスキングは、つながりへの欲望も、退屈や不安も覆い隠してくれます」と述べます。

常時接続が可能になったスマホ時代において、〈孤立〉は腐食し、それゆえに〈孤独〉も奪われています。その一方で、〈寂しさ〉が加速してしまうにもかかわらず、わたしたちはそうした存在の仕方の危うさに気づいていないように思えます。著者は、「これまで論じてきた問題点に、スマホというメディアの特性を重ねると、〈寂しさ〉という問題が前景化してくるということです。ニーチェが『私たちは自分から逃避している』と述べ、オルテガがエゴイズムの迷宮で堂々巡りするさまを批判した様子と、アーレントが重なって見えてきたでしょうか。ちなみに、〈寂しさ〉と〈孤独〉の区別は、アーレントの勝手な発案というより、哲学ではそこそこ馴染み深いものです」と述べるのでした。

「ちゃんと傷つくための孤独」では、自己を揺さぶるような出来事、大きな戸惑いを引き起こす事件が起こったとき、スマホで誰かや何かとつながり、刺激や娯楽で自分を取り巻くことで、早々にスッキリすべきかという問題が取り上げられます。著者は、「スマホを手にしている私たちは、こうした不安や戸惑いをSNSやブログに書いたり、配信で喋ったり、誰かに連絡を取って延々と話を聞いてもらったりすることができてしまいます。自分の中に不安の置き所を作ろうと咀嚼する前に、スマホを通じた『発信』や『接続』によって、不安や動揺を(少なくとも一時的に)覆い尽くすだけの刺激やコミュニケーションに私たちはアクセスしてしまえるのです」と述べています。

死別で深い衝撃を受けたとき、何度も同じ悲しみの経験に立ち返り、そのことと対峙することがあります。この営みのことを、精神分析学では「喪の作業(mourning work)」と呼びます。“mourn”には、「嘆く」「弔う」「悼む」という意味があるので、このように訳されているわけです。著者は、「喪の作業を進める上で、どこかのタイミングで(たいていは折にふれて)、孤独を持つことが大切になってきます。今の自分を維持できないほどの大きな衝撃を受けた人は、そこから何らかの問いや謎を汲み上げて、生活を新しく意味づけ直すことで、目を背けたい出来事や関係性と折り合いをつけ、和解する必要があるからです。喪の作業とは、そのプロセスのことを指しているとさえ言えます」と述べます。これはまさに「グリーフケア」のことですね。

喪に伴う孤独は、様々な物語の中で主題的に扱われてきました。例えば、ブログ「ドライブ・マイ・カー」で紹介した2021年のアカデミー賞国際長編映画賞を受賞した映画には、「僕は、正しく傷つくべきだった」という言葉が出てきますが、これは、広い意味での「喪の作業」の必要性を指摘するものと理解できます。「自分の情緒を押し殺さないために」では、自分の感情や感覚を何かで埋めたり押し殺したりせず、適切に理解し位置づけていくためには、自分の心を浸している情緒に目を向ける必要があると述べます。そのために必要なものが孤立であると指摘し、著者は「スマホを使って安易に接続したり、刺激を入れたりしないことです。そうしてはじめて、私たちは自分自身を見つめ、自分自身と対話していく反芻処理の時間を、つまり孤独を持つことができると考えるべきではないでしょうか」と述べるのでした。

「空いた時間をまた別のマルチタスクで埋めていないか?」では、自分ははSNSで自分自身と向き合い、「自分の新たな面を知ることがある」と反論する人がいるかもしれないとしながらも、著者は「しかし、SNSやゲームなどのオンライン生活を通じて自分と向き合い、自分を発見し、理解しようとするとき、私たちは、知らず知らずのうちにその場で暗黙に期待されている役割に合わせてしまうところがあります」と述べます。テクノロジーと心理学の両方の分野に深い知識と理解を持つシェリー・タークルが指摘するように、わたしたちは、他人の目にさらされると、他人に合わせた自己(他人が期待する自己)へと無意識に調整してしまいます。そこに「スマホ」という、いつでも一緒にいるメディアが加わると、ちょっとした出来事もシェアし、「いいね」し合えるので、事情は複雑になります。著者は、「私たちは、いつでもどこでも誰といても、常に膨大な他人の視線に自分をさらし続け、静かに自分に対峙する機会を逃しているかもしれないのです」と述べるのでした。

第4章「孤独と趣味のつくりかた――ネガティヴ・ケイパビリティがもたらす対話」の「居合わせる価値の高まりが、取り残される不安を高める」では、現代人は自分を激務で取り巻いて、自分自身と向き合うことを避けているとニーチェは指摘し、オルテガは、いろいろな人の集まる都市空間に生きているはずなのに、誰も互いの話を聞かずに自分こそが意見を言い、判断する資格があると思って軽薄にぺちゃくちゃ話していると考えたことが紹介されます。同じことを、アーレントは「寂しさ」という言葉で取り上げたのです。

「寂しさに振り回される私たち――「エヴァ」から考える①」では、たくさんの人に囲まれながら1人だと感じていて、他者を依存的に求めながらも傷つけ合ってしまう私たちの描像として、「新世紀エヴァンゲリオン」(以下「エヴァ」)という作品ほどぴったりくるものはそうそうないと述べられています。そもそも「エヴァ」に登場するキャラクターは、アーレントやタークルの言葉をなぞるように、「たくさんの人と一緒にいるのに1人だ」と感じている人ばかりであると指摘し、著者は「他者に対して権威的になったり、手近な人に依存したり、攻撃的な言動で他者に対したり、問題や義務から目を背けたり、他者に対するケアを怠ったりと、寂しさを抱えきれない人間の様々な反応をカタログ化した作品のようにも見えてきます」と述べます。

「『書かれた私』と『書き直す私』の対話」では、外化されたものを介した自己対話という観点からすると、「何かを作る」行為の中でも「書く」ことが意義深いのは、いったん外側に定着した言葉が、自分の言葉でありながら他人の言葉のように、よそよそしくなるからであると指摘しています。著者は、「書かれた私の言葉遣いは、今の私の言葉のノリと少し違っています。言葉を生み出しつつあるときの、生っぽくて飛躍のある思考とは違うノリが読むときの私にはあるのです。こうしたノリの違いを活かして、書き直しが行われます。書かれているアイディアや表現を吟味し、書き加え、消し、直し、再編集していくのです。私が生み出しているこの言葉は、少しの間、寝かされた後で読み直され、書き直されていきます。書かれた私の言葉は、そのときに他人のような声で、読んでいる私、書き直している私に語り掛けてくるのです。そんな風にこの文章を書きました」と述べます。このプロセスに、ハンナ・アーレントの言う「1人の中に2人いる」が実現しています。著者は「書かれた私」と「書き直す私」に分裂しているからです。それは文字という形で物理的にも分裂しています。

「『モヤモヤ』を抱えておく能力――ネガティヴ・ケイパビリティ」では、何かを作る、何かを育てるという趣味が、自分の外側に消化しきれないモヤモヤした謎として何かを立ち現れさせるということを、「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を使って説明されます。ネガティヴ・ケイパビリティは、ジョン・キーツというイギリスの詩人が提示した概念です。単に「ケイパビリティ」と聞くと、目標を達成する、何か行動に出る、問題を解決するといった積極的な能力を連想しますが、ネガティヴ・ケイパビリティはこれとは違っています。これは、押しの弱い消極的な能力です。ネガティヴ・ケイパビリティは、「結論づけず、モヤモヤした状態で留めておく能力」のことを指しているという理解を手放さなければ、とりあえず付いて来られるはずです。

「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉をキーツが使ったのは、独特な世界を描き出すことのできたウィリアム・シェイクスピアの創作の秘密を説明するためでした。物語に登場する不思議なモチーフや登場人物、不合理な展開や説明のつかない要素などに、安易な説明や議論を与えず、謎や神秘をそのまま宙づりにしてストーリーを育てたからこそ、シェイクスピアは比類ない物語作家になりえたのだと考えたのです。著者は、「ランシエール(あるいはジャコト)の言葉を借りて、作家は『森』を作るのだと言ってよいかもしれません。ウンベルト・エーコも小説を森に喩えています(『小説の森散策』岩波文庫)。森は単一の体験を保証するものではなく、いろいろな順路や体験を許容するものです。つまり物語は、少なくとも理想的な物語は、どこまでも解釈を固定できない、固定したかと思えば、もっと深くまで潜ることのできる森として読者の前に置かれているのです。ネガティヴ・ケイパビリティという見方が教えてくれるのはこのことです」と述べるのでした。

第5章「ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会」の「活動で、退屈や不安から気を逸らしている」では、哲学者パスカルが、あらゆる活動や交流は、人間の抜きがたい退屈や不安から目を逸らすための「気晴らし(divertissement)」なのだと述べたことが紹介されます。「気晴らし」は、かつて「気散じ」とも訳されていました。退屈や不安は、いずれ死が訪れるという人間の悲惨な運命を思い出させるものです。そういった気分から注意を逸らし、発散させているというニュアンスがここにはあるといいます。

このパスカルの考えについて、著者は「気散じ(=注意が分散している)というのは、人が自分の悲惨さに注意を向けることを怠っていることから来ている言葉です。ちなみに、パスカルが人間を『葦』という頼りないものに喩えたのも、人間が悲惨な運命を持っていると考えたからでした。より悪いことに、人間は単に気晴らしするだけに留まりません。気晴らしの諸活動を通して、つまらない虚栄心や承認欲求を満足させようとしているのです。説明の事例としてパスカルが持ち出すのは、ビリヤード、研究、そして戦争です」と述べています。

「新型コロナウイルスで、私たちは『気晴らし』を奪われた」では、人間は、そもそも虚しくつまらない存在であるというパスカルの考えが紹介されます。。死すべき定めを持っており、そのことを意識させる退屈や不安に耐えられず、つかのま、それから目を逸らすために様々な活動や交流に手を出してしまうのです。人間の文化的な活動は、総じて、こうした根源的な倦怠(ennui)を忘れるために体系的に構築された気晴らしにすぎません。著者は、「さらに悪いことに、ここに私たちの虚栄心や承認欲求の問題が積み重なります。ソーシャルメディアや、動画やニュースのコメント欄などで、騒がしい言葉のやりとりを見たことのあるはずの現代人にとってパスカルの指摘は他人事ではありません」と述べます。

第6章「快楽的なダルさの裂け目から見える退屈は、自分を変えるシグナル」の「気分というモヤモヤに目を凝らすことの大切さ」では、気分について、フィッシャーが「何か足りない」「退屈」という言葉で語ったことが紹介されます。つまり、大げさで明快な刺激やつながりに満ちた日々は、時折、「何か足りない」や「退屈」を感じさせる。これは「寂しさ」や「不安」という言葉で語ってきたのと同種の気分です。大量の刺激とおしゃべりは、こうした否定的な気分から一瞬気を逸らす働きを持っていると考えられるというのです。

気を逸らし、意識しないようにと普段は処理されている「何か足りない」という気分は、わたしたちに何を開示しているのでしょうか。これについて、著者は「退屈」という気分も、「何か足りない」という気分も、結局、わたしたちが重要な何かに取り組んでいないということを示唆しているとして、「これまでの言葉を使うなら、『何か足りない』という気分は、『モヤモヤ』『消化しきれなさ』『難しさ』『かみ砕きにくさ』に取り組んでいないことからくる不安にほかなりません」と述べます。

「感覚の変化は行動を変えろというシグナル」では、〈裂け目〉に気づき、感覚や感情の変化や推移を体感することの何が大切なのかについての哲学者ジョン・デューイの考えが紹介されます。デューイは、感覚の変化は、自分の行動を再編し、自分のあり方を変えていくための転換点を示していると論じています。それ以前の自分が感じていなかった退屈や寂しさというシグナルに気づき、その気分を受け止めることが、そのまま自己対話の契機になっているというのです。そしてそれこそが迷いや消化不良、難しさの中で自分を書き換えていく端緒だといいます。

「自分の領域を持つ、孤独を楽しむ」では、スマホで得られる刺激やつながりの〈裂け目〉に立ち現れる退屈や寂しさ、何か足りないという感覚と対峙するときに必要なのは、ルソーのような遊戯的で自治的な態度だと指摘し、著者は「ちなみに、『自治』とか『自分だけのルールを新しく作っていく』というと、『これって自己完結なんじゃね』と一瞬思うかもしれません。もちろんそうではありません。他者を依存的に求めたり、誰かに評価されたくて自分を演出して見せたりする状態から切り離されることが、『自治』と呼ばれているからです。自治はつながりを切断することで、広い意味での『孤立』を確保するものです。寂しさがむくむく膨れ上がったり、世間を意識したりしやすいスマホ時代において、『自治』は、いいキーワードになると思います」と述べています。

「おわりに」の「孤独と趣味のつくりかた」では、わたしたちが、スマホやSNSというメディアが形作った習慣によって、寂しさに自分がハイジャックされるような時代に生きているということが指摘されます。その時代に失われがちなのが「孤独」です。孤独は、自分1人でいて、自分自身と対話している状態を指しています。すぐに注意を分散し、マルチタスキングに陥らせるスマホは、孤独を確保しづらくさせており、その意味で「孤独」は、スマホ時代においてますます大切になっています。しかし実のところ、無条件に頼れるものでもありません。アーレントが指摘するように、孤独は、いつでも寂しさに転化しかねないからです。例えば、自分を抱えきれず、他者を求めてしまう寂しさは、ナルシシスト的に孤独の重要性を訴えるという姿を見せることもあります。

「増補改訂版 限定付録『スマホ時代の哲学』を実践する人のためのQ&A」では、本書を刊行した後、著者がよくもらった質問や感想が紹介されます。その中で「3.寂しさの歴史 「寂しさ」のことをもっと知りたい!」では、イギリス文化における「寂しさ」の歴史を研究した、フェイ・バウンド・アルバーティの『寂しさの伝記:ある感情史』では、近代に個人を重視する価値観が確立したため、“loneliness”を心の状態として用いるようになったとの主張が展開されていることが紹介されます。ここでは、この主張に関連する「言葉」と「社会」の話が紹介されています。「工業化(および、それにともなう社会的イメージや比喩)」の深まりを背景としながら、人々のプライベートな心理への関心が育まれます。それを象徴する出来事が、18世紀半ばの「小説(novel)」の誕生です。新しい文学ジャンルである「小説」は、「文学的な感受性や共感性」をベースに「心理的リアリズム」で人々の内面や葛藤が描かれるものでした。

小説の誕生と同時期に、流動性の高い市民社会(都市)が生まれ、結びつきやそのあり方(作法や礼儀)の模索が始まっていました。これは、私と公がそれぞれ自律的な領域を形作り始めたことを意味します。小説をはじめとして窺い知りがたい内面、つまり「自己(心理)」への関心が生まれると同時に、目に見える交流や礼儀の世界、つまり「つながり(社交性)」への関心が相補的に強まっていくわけです。こうした私と公の分離が、1人でいることを感情として理解する文化を育んでいきました。著者は、「要するに、寂しさは近代的な感情です。以前から寂しさに相当する感情を経験する人はいても、社会にありふれた感情ではなかったし、それは別の表現・意図・背景で語られていたはずです」と述べるのでした。

解説「『スマホ時代の哲学』の発酵」で、発酵メディア研究者のドミニク・チェン氏は、本書のことを「モヤモヤ」や「孤独」といった、自己啓発本ではなるべく解消するべき対象として扱われがちな事象を、むしろ人生を自治するための資源として注目しなおしてみよう、という呼びかけであると表現しています。重要なのは、著者の谷川氏がそれを「そうするべき」という啓蒙的なメッセージではなく、「冒険をしよう」という誘いとして書いているという点であると述べます。チェン氏は、「選択が読者に委ねられている」という点はことのほか大事だといいます。なぜなら、スマホという物理的な道具と、その中にインストールされているアプリという情報レイヤーの道具の多くは、なるべく人々がそれ無しでは生きられないように開発企業が設計しているからです。

ドミニク・チェン氏は、以下のように述べています。

「本書にも登場するスティーヴ・ジョブズは1980年代以降、コンピュータとは人の意識にとっての自転車だ、というメタファーを度々語っていたようです。生身では到達できないような目標でも、コンピュータを使えば達成できる、ということですね。素敵な表現だと思えるし、また実際、そのような効果があるという実感もあります。ただし、それはデスクトップやノート型のコンピュータには当てはまるけれども、スマホの場合では異なるのではないかとも思えます」

ある目的を持ってスマホを手にしたはずなのに、数分後には当初の目的を忘れて別のことをしている、なんてことはないか? チェン氏はしょっちゅうあるそうです。さらに、最近のパソコンにはスマホの通知も届くので、パソコンでも同じことが起こります。こういうとき、チェン氏は「やられてるなぁ」という、怒りとも悲しさともいえない、ある種の虚脱感に襲われるそうです。そして、「スマホは全然自転車ではないなぁとも思うのです。むしろ、客が迷い込んだら簡単に抜け出られないように設計されたショッピングモールやデパートのように、迷宮的な空間という感じがします」と述べています。怪物ミノタウロスの迷宮から脱出するために王子テセウスが使ったアリアドネの糸のようなものがあればいいと思っても、少なくともスマホは迷宮にどっぷり浸からせるように発展してしまっています。どこにいても、スマホを通してわたしたちの意識がモールやデパートに入り浸っているのだとしたら、それは冒険とは程遠い体験ではないのか。

最後に、「なかなか孤独にさせてくれず、モヤモヤを深めさせてもくれないスマホという道具も、このような冒険のために活用できるのだと思います。ただし、それはRPGでいうところの『呪われた防具』のような副作用があることを忘れずに。もしくは呪われない道具をデザインする、というやり方もあるでしょう」と述べるのでした。本書は知的好奇心に満ちた素晴らしい読書体験を与えてくれました。スマホばかり眺めて本をまったく読まない人々にぜひ手に取ってほしい一冊です。著者は「哲学は2500年続くヒットコンテンツ」と表現しましたが、哲学って本当に面白いですね!