- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2025.10.29

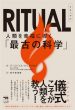

『RITUAL 「人類を幸福に導く「最古の科学」』ディミトリス・クシガラタス著、田中恵里香訳(晶文社)を読みました。著者は、コネチカット大学・実験的人類学研究室長。認知人類学者。南ヨーロッパとモーリシャスで数年間のフィールドワークを行ったのち、プリンストン大学、オーフス大学で役職を歴任し、マサリク大学・宗教実験研究研究所の所長を務めました。 コネチカット大学では実験的人類学研究室を指揮。その活動は、ニューヨーク・タイムズ、ガーディアン、PBS、ヒストリーチャンネル、その他の多くの媒体でも取り上げられています。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「儀式(リチュアル)こそが人類を救う!」と大書され、「●なぜ、入学式や卒業式がなくならないのか?」「●火の上を歩く人の心拍数をモニタリングしたら?」「●インドの祭りでホルモンの増減を測定すると?」「●儀式の効用と活用法は?」「最新の認知科学によるアプローチが〈人類と儀式〉の秘められた関係を明らかにする」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、ジョセフ・ヘンリック(人類学者、ハーバード大教授)の「ギリシャの火渡りからアマゾンの恐ろしい祭礼まで、認知人類学者の著者は、リズム、ダンス、音楽、苦痛、犠牲などから成る、一見すると無意味で反復的で因果関係が不明瞭な〈儀式〉を、人類がどのように、なぜ行うのかを探求する。民族学的なデティール、個人のナラティヴ、認知科学の成果が盛り込まれた本書は、QOLや健康状態の改善、地域社会の構築のために、古代からの知恵であり最新の科学でもある〈儀式〉をどのように活用できるかを教えてくれる」という言葉が紹介されています。

カバー前そでには「世界を変えるための『最古の科学』が『儀式』だった――」として、「生活や価値観が猛スピードで変化する現代。昔からある『儀式』は単調で、退屈で、無意味にみえる。でも、ほんとうに? 認知人類学者の著者は熱した炭の上を歩く人々の心拍数を測り、インドの祭りでホルモンの増減を測定。フィールドに実験室を持ち込んで、これまで検証されてこなかった謎めいた儀式の深層を、認知科学の手法で徹底的に調査する。ハレとケの場、両方にあふれる『儀式』の秘密と活用のヒントを探究する空前の書」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

第1章 儀式のパラドックス

第2章 儀式と種

第3章 秩序

第4章 接着剤

第5章 沸騰

第6章 強力接着剤

第7章 犠牲

第8章 幸福

第9章 儀式の力の活用

「原注」

「参考文献」

「謝辞」

「索引」

第1章「儀式のパラドックス」では、「儀式は私たちの社会的慣習のほぼすべての根本にある」として、著者は「小槌を振る裁判官や、就任宣誓をする新大統領を思い浮かべてみるだけでもわかるだろう。軍隊でも政府機関でも企業でも、入所式やパレードというかたちで、また忠誠を誓うためにより手間のかかるかたちで儀式が執り行われる。重要な試合でいつも同じソックスを身に着けるスポーツ選手や、高額な賞金がかかるとサイコロにキスしたり幸運のお守りを握りしめたりするギャンブラーもいる。日々の生活のなかで、私たちはみな儀式を行っている。乾杯のときにグラスを掲げ、卒業式に出席し、誕生日会に参加する。儀式は、太古から人々に必要とされ、これから見ていくように人類の文明のなかできわめて重要な役割を果たしてきた」と具体例を挙げています。

「それにしても、明らかな代償を払うにもかかわらず直接的な利益が目に見えないこうした行動に、私たち全員が深くかかわるのはなぜだろう? 多くの場合、目的がはっきりしないのに、こうした行動がこれほど重要な意味をもつのはなぜなのだろう?」と読者に問うた後、著者は「人間の本質のもっとも興味深い側面と合致していたからだ。儀式こそ、まさに人間の普遍的特性なのだ」と答えを述べます。知られているかぎりの人間社会には1つの例外もなく、過去でも現在でも、人生の節目を記念するため、高度に様式化され手順にのっとって正確に執り行われる数々の慣習があります。こうした行為は儀式と呼ばれ、明確な目的がまったくない場合もありますが、ある場合でも、特定の目的とそれを達成するために行われる行為とのあいだに因果関係がないとして、著者は「雨乞いの踊りをしても、空から雨が降ってくるわけではない。ヴードゥー人形を突き刺しても、遠くにいる人が傷つきはしない。タロットカードの占い師が確実に予言できるのは、占いのあとで財布が軽くなることだけだ」と、ここでも具体例を挙げます。

行為と目的のあいだに説明がつかない乖離があるにもかかわらず、じつにさまざまな儀式が何千年も続いています。事実、もっとも世俗的な社会であっても、また、わたしたちが認識しているかどうかは別としても、はるか遠い昔と同じように、儀式は現在でも普通に行われています。魔除けのために木を叩くこと、祈りを唱えること、また新年の祝いから大統領の就任式まで、私的な生活でも公的な場面でも、あらゆる重要な局面に儀式が入り込んでいます。著者は、「宗教的な文脈で行われるのか世俗の文脈で行われるのかにかかわらず、儀式は人間のすべての活動のなかできわめて特別なものであり、意義と重要性をともなって深く根づいている」と述べます。

単なる習慣などのそれほど特別でない行動と儀式とを区別するものは何か。一定の反復される型があるという意味では、どちらも様式化された行為と言えますが、習慣の場合は、行為が社会のなかで直接的な影響を及ぼします。いっぽう、儀式は象徴的な意味があり、それ自体を目的として行われることが多いです。寝る前に歯を磨くという習慣を身につける場合、その行為の目的は直接的な効用を得ることにあります。つまり、「因果関係が明確」です。象徴的に宙で歯ブラシを振り回しても、歯を清潔に保つ役には立ちません。一定のプロセスを繰り返すことで習慣となり、わたしたちは考えるまでもなくその行為を定期的に行えるようになります。それに対して、儀式は「因果関係が不明確」です。しかし、その理由について、著者は「儀式では、どこに焦点をあてて注意を払うかがはっきりしている。儀式で行われる象徴的な行為は、覚えておいて正確に実施しなければならないからだ」と述べるのでした。

スペインのサン・ペドロ・マンリケという小さな村で「火渡りの儀式」に参加し続けているアレハンドロという老人に対して、著者は「なぜ火渡りの儀式がそうまで大事なのか」と問うたそうです。すると、当惑した顔で著者を見つめた老人は、長い間をおいてから著者の質問を繰り返しました。言葉が見つからず困っているようでしたが、やっと「なぜするのかって? それは・・・・・・、なぜだかよく説明できない。たぶん、子どものころから経験してきたことだったから。父もやったし、祖父もやった。だから、小さな子どものときから、いつも火の上を渡りたいと思っていた」と答えます。著者は、「これが儀式のパラドックスだ。多くの人が、儀式は重要だと断言するが、なぜ重要なのかとなると、昔から続いているからという以外はよくわからない。儀式には意味がないように思われるが、儀式を行う人にとってはきわめて重要で神聖な経験になっている。だが、人間の活動で深い意味があるほかの分野、たとえば音楽や芸術やスポーツと同じように、当初は奇妙で役に立たないと思われていたものが、実際に変革を起こす力になる場合もあるのだ」と述べるのでした。

第2章「儀式と種」では、儀式はまさに人間の普遍的な行動なのだとして、著者は「もし儀式がまったくない人間社会を発見した人がいれば、喜んでこの本の代金をお返ししたい。あらゆる文化を通じて、儀式は子どものころから自然発生的に現れ、容易に学習されて継承される。宗教の世界でも世俗社会でも同じように行われている」と述べていますが、わたしもまったく同じ気持ちです。著者はここで鳥類と人類を比較します。鳥と人間を比較したときに問題になるのは、鳥類と人類は遠く離れた親類であること、つまり系統発生学的に見て類縁関係が遠いということです。鳥類と人類の儀式が実際に関連しているなら、近い類縁関係にある動物、たとえば哺乳類、とくに類人猿に同様の行動が見いだせるはずだというのです。

ここで2つの可能性が考えられます。1つは、鳥類と人類の儀式は直接の関連はなく、「収斂進化」と呼ばれる過程のなかで別々に進化したというもの。これは、同じような問題を解決しなければならない場合に、異なる種のあいだで似たような形質と行動が発達することを意味するとして、「人類と鳥類には、高度に儀式化された行動をとるにあたって重要な役割を果たしている類似性がある。具体的に言うと、鳥類は主要な感覚として視覚と聴覚を用いていて、大半の種は社会性があり、つがいを求め、多くは一夫一婦で、まねをするのがとてもうまく、リズムと発声と同調性に関して特有の傾向をもつ。このような特徴はすべて、これから見ていくように、人間の儀式についてもかならず見られる」と述べます。

もう1つの可能性として、鳥類以外の動物の儀式的行動について、わたしたちはしっかり見てこなかっただけかもしれないという点があげられます。実際に、以前は人間だけにあると思われていた特徴が、他の動物にも見いだされているとして、著者は「最近まで人間だけに備わっていると考えられていた特徴には、たとえば、感情、性格、道具の製作・使用、共感、道徳性、闘争などがある。しかし科学者は、自然環境のなかでほかの動物について体系的な研究を始めるとすぐ、こうした特徴は何らかのかたちでほかの種にも見られる場合があると気づいた。同じように、哺乳類が儀式的行動をとるとする根拠は最近までほとんどなかった。こんにちでは、儀式的行動を示す根拠は十分あり、その数はさらに増えていることがわかっている」と述べるのでした。

鳥類だけでなく、イルカやサメといった海の生物にも儀式的行動が見られます。また、空と海に加えて、陸の動物でも儀式は豊富に見られます。キリンはつがいを探すとき、タンゴに似た求愛のダンスを踊ります。オスとメスが並んで歩き、長い首をこすり、突き合って絡み合わせるのです。オオカミの群れは揃って遠吠えをして、歌うように一斉に啼きます。ゾウは、死んだ仲間を悼み、弔いの儀式をすることで知られます。著者は、「ゾウは、死を理解していると考えられる数少ない動物の1つだ。同じ集団の仲間の死骸に砂をかけて、木の葉や花で覆って埋葬しようとしているところが、たびたび観察されている。遺骸を見つけたゾウは、ほかの動物も――人間までも――埋めようとする報告まである」と述べています。

仲間のゾウ、とくにリーダーなど群れの重要なメンバーが死ぬと、ゾウは何日も死骸に付き添い、その後もたびたび死骸のもとに戻ってきます。何十年もたってから遠距離を旅して、血縁関係にあったゾウの骨がある場所を訪れることさえあるといいます。たどり着くと、群れ全体で声もなく立ちつくし、交替で骨を調べ、やさしく触れ、ひっくり返したり臭いを嗅いだりするのです。映画化もされた『野生のエルザ』の著者であるジョージ・アダムソンは、ケニアの政府所有の庭園に何度も侵入したため射殺されたオスのゾウについて書いています。ゾウの死骸は半マイル引きずられ、そこで解体され、その肉は近くに住む部族の人たちに配られました。その夜、ほかのゾウが死骸を見つけ、骨を拾って射殺された場所に戻したといいます。

葬式という儀式も、わたしたちの親類であるヒト科の動物、つまり消滅した種も現存する種も含めた大型類人猿でよく行われています。ゾウと同じくチンパンジーも、群れの仲間が死ぬと、そのまわりに集まり、そこで何時間も静かにしていますが、ふだんはこうした行動は取りません。交替で死骸をきれいに整え、ときどき叫び声をあげ跳びまわって、沈黙を破ります。このような行動は、人類の多くの文化で見られる葬儀の慣習と驚くほど似ています。弔問客が通夜に参列し、遺体の前で泣いたり叫んだりするなど、声を出して死者を悼みます。よく「葬式をするのは人間だけだ」と発言する人がいますが、動物の生態を観察している人々の報告から、それは誤りであることがわかりますね。

それにしても、知能が発達した動物がなぜ、一見すると意味がないと思われる行動にこれほど多くの時間とエネルギーを無為に費やすのでしょうか。著者は、「問題を解決するには、もっと単純な方法が見つかるだろうに。しかし、これこそがまさに儀式の力だ。儀式は、不明瞭な手段を通じて望む結果を達成できる精神的ツールなのだ。だからこそ、知能が高い動物が、一見して無駄だと思われる行動をとる。そうせざるをえないからではない。余裕があるからだ」と喝破します。知能が高い動物は儀式によって、交尾やつがい形成などの複雑な心理的課題、喪失や不安の克服、協働や社会形成などに対処しています。このように考えると、もっとも知能が発達した動物がもっとも儀式を行う動物であることは、驚くにあたらないというわけです。

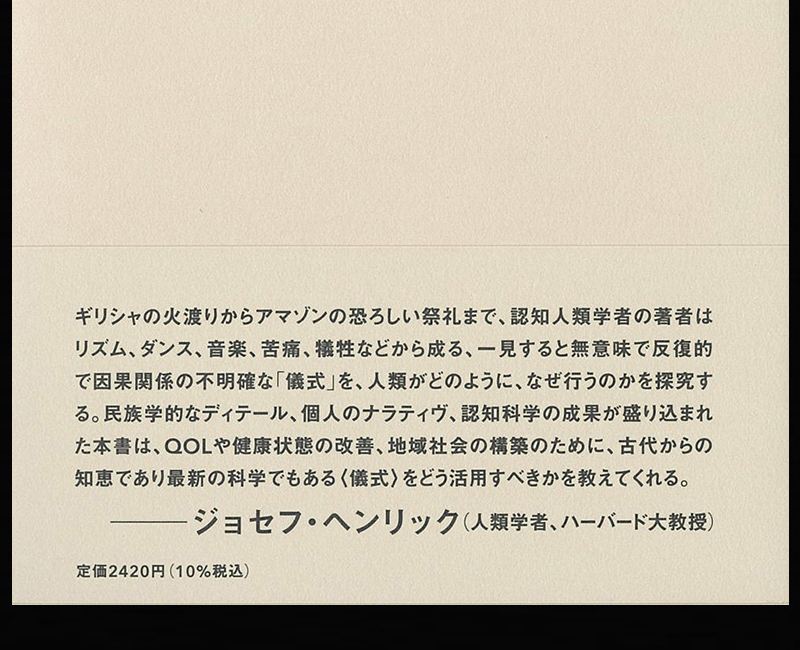

『唯葬論』(サンガ文庫)

『唯葬論』(サンガ文庫)

「葬式をするのは人間だけだ」という考えは誤りですが、ホモ・サピエンスほど、何かにつけて広く儀式を行う動物はいないというのは事実です。わたしは、『唯葬論』(三五館・サンガ文庫)などで「ホモ・フューネラル」という言葉を使いました。実際に考古学者の多くが、儀式は象徴的な思考能力と関連しているので、行動の観点から現代の人類を定義するうえで中核をなす特徴だと考えています。著者は「私たち人間は、複雑で抽象的な考えや概念を伝える能力という点では、唯一無二の存在だと思われる。いまこの時点だけでなく、ほかの時代や場所においても、想像上の時間と場所においても。私たちは、考えや概念を伝えるため、芸術や物語や神話だけでなく、儀式も媒体にしている。事実、人間の認知の起源に関するいくつかの理論で、儀式と知能は連動しながら進化したと提起されている」と述べています。

いったいなぜ、儀式が意味を持つのか?

その鍵は、文明の黎明期だけでなく、わたしたち個人の生命の始まりでも儀式が重要であるということに見いだせるかもしれません。子どもはたいてい2歳ぐらいで、守らなければならない決まりごとや習慣を形成していきます。たとえば、家庭では決まった日課を守ることにこだわり、食事や就寝時にはよく何らかの儀式を求めます。毎晩同じ物語を聞くとか、お気に入りのおもちゃにキスするとか、お月さまにおやすみなさいを言うとかです。おもちゃなど特定のものに愛着をもち、特別なものとして扱い、あらゆるものに「お気に入り仕様」ができるようです。食べ物の好みにこだわるようになり、特別なやり方で食事をとりたがります。繰り返すことに固執し、同じことを何度も何度もやってみせます。一定のパターンでものを並べ、また並べ替えます。そして、ルールを厳密に守ることを要求し、ある行為が正しい方法でなされるまで満足しません。

儀式化をアピールする傾向は、幼少期のずっとあとまで続きます。儀式は発達の過程を通じて、また成人してもずっと、生活の重要な部分でありつづけ、また、あらゆる文化の個人的な生活や社会的な生活において、非常に重要な節目を記念するためのさまざまな様式へと洗練されていくとして、著者は「いわば、儀式はどんな人間社会でも、ほぼ決まって見られる特徴の1つなのだ」と指摘します。人類学者のドナルド・ブラウンは、人間の普遍的特徴に関するリストを作成し、「あらゆる人、あらゆる社会、あらゆる文化、あらゆる言語で共通にあるものは何か」と問いを投げかけました。そして自身が「普遍的人間」と呼ぶものを記述するかたちで答えを提示しています。リストには、言語、料理、血縁、音楽、ダンス、アート、そのほか例外なく存在すると考えられている人間の表現形態が入っています。

ドナルド・ブラウンのリストには、結婚式、子どもが生まれたときの慣習、埋葬、宣誓などのさまざまな儀式的行為も含まれます。「普遍的人間は儀式を行う。このなかには、ある個人が1つの状態から別の状態へと変容したことを明確に示すための通過儀礼が含まれる」というのです。通過儀礼の中でも最も重要なものが葬送儀礼ですが、著者は「進化の過程で適応していくため、死を悲しむ『能力』が自然選択によって生まれたようではある。いっぽう、死の悲しみそのものは適応できるものではないのかもしれない。死に対する悲しみはいつまでも残る。単なる別離は死よりもはるかにたびたび起こるが、別離の場合は、不安がありながらも得られる利益があるので、利益を累積すると、死の悲しみより大きくなる。大切な人を失う経験や死に対する恐れは、激しい消耗を引き起こすが、このような感情に対処するため、あらゆる人間の文化で死に関する儀式が発達した」と述べます。

死だけが、不安を取り除くために儀式を行う領域ではありません。不安に関することに限らず、儀式にはより一般的に見られる特定のパターンがあります。著者は、「儀式は、私たちが極度に不安な場面に対処するのを助けてくれるが、これほどまでに不安な状況を認識するにはまず、社会的に築かれた、一定の水準の知見が必要だ。人間が進化させたメカニズムでは生活上の困難になかなか適応できないときに、儀式はそのメカニズムを飛び越えたり調整したりしながら、困難を克服するための精神的ツールとしての役割を果たす場合がある。このような効用があるため、儀式を求める気持ちは人間の精神の奥深くに根づいている。私たちは、単に好きだからではなく、必要だからこそ、儀式に引きつけられるのだ」と述べるのでした。

第3章「秩序」では、ここ数千年のあいだに、人間の脳は変化していませんが、その他のことがすっかり変わった事実が紹介されます。生物学的進化の歩みは遅く、現代で起きている爆発的な文化的、技術的革新に追いついていません。その結果、人類の祖先が自分たちの世界を切り開いていくのを助けてきた生物学的適応の多くは、根本的に異なる現代の環境において、もはや役に立たなくなってきました。これは、進化の「ミスマッチ」として知られています。わたしたちの脳と生活様式とのこのようなミスマッチを考えると、効果的なストレスマネジメント手法によって、健康と生活の質全体に大きなインパクトが生まれるかもしれません。

著者は、「とすれば、儀式は精神的な技術として機能し、私たち人間が人間の生態的地位[環境のなかで個々の生物が活動できる領域]の外でも生活していくのに役立つのではないかという、興味深い可能性が思い浮かぶ。初めは欠陥だったものが特徴に変わったのだ。このことからも、人間の行動には柔軟性があることがわかる。この柔軟性があったからこそ、人間は生活様式を変革し環境を操作し地球を支配してきたのだ」と述べます。儀式は高度に構造化されています。厳格性(常に「正しい」方法で行われなければならない)、反復性(同じ行為が何度も繰り返される)、そして冗長性(長時間にわたり続く)を備えていなくてはなりません。つまり、予測可能なのです。予測可能であることにより、日々の生活の混沌に秩序がつくりだされ、わたしたちは制御不可能な状況に対して制御できるという感覚をも持てます。

研究によると、人は確信がもてず制御できないと感じると、一定のパターンを見つけようとする傾向があるといいます。つまり規則性がないところに規則性を見いだそうとするわけです。このようなパターンには、視覚的錯覚(雲間に顔が見えるなど)から、脈絡のない出来事に因果関係を見つけだして陰謀説をつくりあげるケースまであります。こうした状況のもとでは、儀式化された行動に走ることも多いのですが、これは「代償性制御モデル」として知られています。ある領域で制御できないことを、別の領域で制御できるものを見つけることによって埋め合わせようとするのです。著者は、「制御しているという感覚が錯覚かどうかはあまり重要でない。重要なのは、儀式は効率がよい対処メカニズムになりうるということであり、だから人生において大きな利害関係が絡み結果が確実でない領域では、儀式が多く行われるのだ」と述べます。

儀式に見られる反復した行動パターンは、わたしたちがストレスに対処しやすくするための認知装置だといいます。このような装置を文化の中に埋め込むことによって、装置が持つ可能性をすべての人間社会で活用できるようになると指摘し、著者は「多くの場合、不安なときに行う宗教的な祈りは、繰り返し唱える。または、祈りながら決まった動作を繰り返す。ジャパはアジアの多くの宗教で見られる瞑想の技法だ。神の名やマントラを何百回、あるいは何千回も繰り返す。大きな声を出して唱えたり小声で唱えたりするほか、瞑想しながら頭の中で唱えるだけのときもある。初めは、ジャパマラという、つないで輪にしたビーズを使って、反復した回数を数えてもよい。要領がつかめてくると、ほかの活動をしながらマントラを唱えられるようになる。瞑想の達人は相当な修練を積んでいるので、常にマントラを意識している状態『アジャパジャパン』に到達する、と言われている」と述べています。

すなわち、わたしたちの認知は合理的になるようにと進化したのではありません。わたしたちの祖先が当時の環境の中で直面してきたような問題に効率的に対処できるようにと発達してきたのです。このことを踏まえて、著者は「儀式は人類のあらゆる文化で見られる。儀式が問題を解決し人間の基本的欲求を満たす助けになるからだ。私たちは昔から続く伝統や慣習を頼りにしているが、それは伝統や慣習が論理的だからではなく、役に立っているからだ。儀式化された行為が直接には環境を操作できない場合でも、儀式によって私たちに変化をもたらすことができる。そして、そのような変化が起こると、私たちの社会に実質的で重要な効果が生まれるのだ」と述べるのでした。ここは本書における最大の重要ポイントですね。

第4章「接着剤」の冒頭を、著者は「儀式はあたりまえのように私たちのなかに入り込んでいる。子どものころの早い時期にやってきてその後の人生にずっととどまり、儀式が何よりも必要だというときには、確実に現れる。不安を和らげ、儀式がなければ混沌としていたであろう世界で秩序の感覚を得るための手助けをしてくれる。ところで、私たち人間は社会的な動物であり、儀式の大半は社会的な文脈で行われる。儀式のもつ力が余すところなく発揮されるのは、こうした文脈においてである」と書きだしています。

人類学者のメーガン・ビーゼルはカラハリ砂漠でクン族の人々とともに3年間過ごしました。遺伝子解析から、この狩猟採集民は母方が人類最古のDNAの系統に属していることが明らかになっていて、世界でもっとも古くから生存している民族である可能性が示唆されています。人類学的根拠によれば、彼らの文化の多くの側面も長いあいだ変わらないままであり、したがって、知られているかぎり最古の人類の慣習を代表していると、一般に考えられてきました。こうした慣習のなかでも中枢をなすのが、何千年にもわたる世代を通じて受け継がれてきた儀式のダンスであり、この地域全般で見つかる先史時代の岩壁画にすでに描かれていたのです。

集団への帰属という時空を超越した側面は、言葉によっても伝えられますが、共同で行う儀式に参加することによって、より深く感じられます。この点に、アメリカの心理学者アブラハム・マズローは気づきました。最もよく知られているマズローの業績は、人間の「欲求の階層」と自身が名づけた動機づけの理論です。欲求の階層をピラミッド型で図示しています。いちばん底面にあるのは、もっとも基本的な欲求であり、食べ物、水、空気、睡眠、セックスなど、人間の生存に必要なぎりぎり最低限のものです。より高い階層にある欲求は、物質的な安定と安全、愛と家族および社会とのつながり、他者への尊敬、そして自己肯定感です。これらがすべて満たされると、満足します。しかし、本当に充足した人生を送るためには、つまりマズローの言う自己実現に到達するには、さらに高い欲求も満たさなければなりません。ピラミッドの高い階層には、崇高なものに対する探求が含まれます。美術、音楽、スポーツ、育児、創造性といった、深い意味があると一般に考えられているものです。マズローはピラミッドの最上階に、超越に対する人間の欲求を置いたのです。その欲求は明らかに儀式へと繋がっています。わたしの「礼欲」という考えに近いです。

国家的儀式は壮観ですが、わたしたちの生活でも重要な出来事を記念するために麗々しく行事を行います。成人式や結婚式といった人生の節目でも、感謝祭やクリスマス、ユダヤ教のハヌカなどの家族の集まりでも、儀式には華やいだ雰囲気があふれています。感覚を刺激することが基本的な要素になっているのです。著者は、「こうした儀式は、芝居がかった演出が施され華々しく行われるため、私たちのあらゆる感覚に訴え、日常的でありふれたものを特別なものへと変貌させる。儀式では、光と色彩、音楽と歌と踊り、食べ物や香のにおい、そして多くの場合、お決まりの鐘の音や口笛をともなう。感覚を刺激するこのような要素によって、物事や場面の捉え方や感じ方に関連する心理的プロセスが活性化される」と述べます。華やかさに満ちた儀式に参加すると、脳の中で「よく注意してこの瞬間を心に刻みなさい。いま起こっているのは、意義深い大切なことだから」という小さな声が語りかけてくるようです。重要な場面であるほど、儀式は仰々しくなります。まるで、この場面は意義深いものなのだという感覚を植えつけるために、操作されているかのようです。

過激な儀式は、よくある図としてではなく、強烈なイメージ(image)として記憶に残ります。だから、写象的(imagistic)という用語が使われます[20世紀初頭に起こった時の運動に、イメージを明確に提示することを重視した「写象主義(imagism)」がある]。ギリシャとスペインの火渡りの伝統やヒンドゥー教徒の体を突き刺す儀式、さらにはアメリカの男子大学生の交流クラブで行われる厳しいしごき、世界じゅうの軍隊や民兵組織で行われている過酷な入隊式など、過激な儀式は変革を起こす経験となり、集団に属する人たちを結びつけ、まとまりのあるチームにします。ホワイトハウスの言う写象的儀式の特徴を持つのは、主としてこうした儀式です。その人にとって意義深い経験が集団の他の人たちと共有されるので、その記憶は個人のものであると同時に集団と共有されたものになります。

その結果、自分自身と自分が属する集団との境界が入り混じって不鮮明になります。同じ試練を乗り切った者だけが理解できる特別な経験をつくりだすことで、写象的儀式は、儀式を経て強い絆で結ばれた人たちによる内輪の集団を構築します。この状況をホワイトハウスは「同族のかたち」と述べています。著者は、「家族はともに人生の辛苦を経験する。そして、つらい経験を共有することは、家族がより親密になっていくうえで重要な役割を果たす。衝撃を受けるような儀式をやり遂げることは、心理的に同族であるという感覚を引き起こし、家族の場合と同じような効果を生むだろう。このことは、仲間を指すときによく使う『ブラザー』や『シスター』という表現にも反映されているようだ」と述べます。

第5章「沸騰」では、集団儀式は、人々を興奮させ高揚感を引き起こし、個々人をまとまりのある集団へと結びつける強力な社会的テクノロジーであることが指摘されます。集団儀式を通じて人々が鼓舞された結果、神話や宗教が生まれたり、意義があることを追求したりするようになることさえあります。しかし、他のあらゆるテクノロジーと同じく、使いようによっては、よくも悪くもなりうるとして、著者は「集団儀式による沸騰のすばらしい側面ばかりを語り、分断や差別や憎悪を助長する可能性について認識しないというのは、怠慢だろう。感情を揺さぶる儀式はしばしば、イデオロギーに染まり、狂言的言動を生み外部者に対する敵意を植えつける。ナチのパレードや国粋主義者の行進、妄執的な信者の集会、サッカーのフーリガンなどに見られる沸騰の性質を思い起こせば十分だろう。この熱狂に、人はたびたび暗黒の小路へと誘い込まれる」と述べています。

サンレーの「一同礼」

サンレーの「一同礼」

第8章「幸福」では、儀式によるもっとも重要な効用は、おそらく連帯感を醸成することだろうと述べています。集団儀式に参加する人々は、似たような背景や価値観や経験を共有することによって長く続いてきた社会の構成員です。儀式を行うことは、人々の絆を深め、構成員であることを象徴的に示し、集団に対する責任を果たすことの証になります。その人の地位が高まり、集団のなかで参加者たちの社会ネットワークが強化され広がっていきます。著者は、「社会との絆が広がるということは、困ったときに悩みを聞いてもらい頼りにできる友人が多くなり、活用できる資源と知見が多くなるという意味だ。だから、強い支援ネットワークをもつ人のほうがストレスにうまく対処でき、健康的な生活を送り、健全な人間関係をもつことができる。これに対し、弱い社会ネットワークしかもたない人は、孤独や抑うつを感じやすく、社会から疎外されがちになる。そういう人は、心血管系の疾患や薬物の乱用、自殺のリスクが大きく、若いうちに死亡する可能性が高い。だから、社会的支援は、心理面の健康と幸福の重要な要素だと認識されているのだ」と述べています。

サンレーの「和のこえ」

サンレーの「和のこえ」

儀式にはボトムアップの効果もあります。脳に直接働き脳内の化学成分を調整することで、影響を与えます。報酬系を例にとってみると、報酬系はドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質の分泌量を調節し、興奮を引き起こし気分を高揚させ全般的な幸福感を高めます。この仕組みは、食物の摂取や求愛といったわたしたちの生存に不可欠な行動を促すために進化しました。そのため、ドーパミンが増えると幸福感が得られ、生きがいを強く感じます。このことは、意識の状態の変化として認識されることが多いです。娯楽用途の薬品やアルコールなど、依存症を起こす可能性のある薬物や食品は、意識の変化を起こす回路を起動させるのに非常に効果的だと指摘し、著者は「古代より、さまざまな儀式の慣習で、幻覚を起こす薬を使って脳のドーパミンとセロトニンの活動に直接介入し、強烈な感情を呼び起こしてきた。そうした薬は霊的な経験を生み出すうえで大きな効果があるため、幻覚剤(entheogen)と呼ばれてきた。ギリシャ語で『内なる神を産む』という意味だ」と述べます。

第9章「儀式の力の活用」では、パンデミックにより、人々の生活がかつてないほど変わってしまいましたが、いっぽうで、人間の特性の中核をなす、ある側面が強調された。ソーシャルディスタンスという新しい決まりができたことで、人のつながりと実際的な相互作用の重要性を誰もが認識したことが指摘されます。みずからが隔離状態に置かれることで、自然と触れあうことを切望していると気づかされたのです。同時に、新型コロナウイルスの危機によって、人間には儀式が必要であり、儀式には変化を起こす力があることが浮き彫りにされました。著者は、「新しい旅立ちを祝う儀式もあれば、終わりを告げる儀式もある。新型コロナウイルス感染症によるパンデミックによってじつに多くの変化があったが、悲しみへの向き合い方もまた変わった」と述べています。

歴史を通じ、人類は死者を称えるため、細やかな配慮をした弔いの儀式を行ってきました。イスラム教徒は、埋葬する前に遺体を入念に洗浄します。ヒンドゥー教徒はガンジス川などの川に集まり、火葬用のまきを積んで亡骸を燃やします。キリスト教徒は通夜を行います。故人との「対面」の場をつくり、友人や家族が集まって亡くなった人に弔意を表すのです。ユダヤ教徒は遺体を自宅に安置して7日間見守り、喪に服す。あらゆる文化において、愛する人の遺体はきれいに整え服を着せたうえ、キスしたりなでたりします。著者は、「現代の人類が誕生したときから、このきわめて人間的な行為を通して、私たちは悲しみを表現し慰めを求め前に進む強さを見つけ、死という現実に折り合いをつけてきた。ところがパンデミックに直面し、政府による規制や感染の恐れから、何百万もの人が悲しみを表すための伝統的な様式を失い、無力さを感じてますます悲嘆にくれた」と述べます。

コロナ禍のあいだ、多くの国で、病院や高齢者施設が面会者の訪問を断っていました。ホスピスケアを受けている人にとって、もっとも恐れていることは、1人で死ぬかもしれないということでしょう。家族にとっては、きちんとした見送りができずに愛する人を失うのではないかという不安です。そして、どんな状況であろうとも、人生の最後をしめくくる儀式は重要なので、省くわけにはいきません。罰金刑や禁固刑を受ける可能性まであったにもかかわらず、多くの人が禁止命令を無視し、感染するリスクを冒して葬儀を行いました。また、長年の慣習を新しい状況にあわせざるをえなかった人たちもいました。故人を悼む人たちは、バーチャル葬儀を行いました。司祭は電話で最後の典礼を授けました。墓地では、ライブストリーミングによる儀式が行われました。家族は、愛する人の墓の前でマスクを着けたスタッフが告別式を執り行う様子を、ライブ配信で見守りました。

『心ゆたかな社会』(現代書林)

『心ゆたかな社会』(現代書林)

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの中で新たに生まれた儀式は、儀式に関する重要な真実を明らかにしました。一般に、儀式には変化がなかなか起きないものですが、いっぽうで、人間にとってなくては生きていけないほど大きな役割を果たしています。それほど重要であるがゆえに、新しい状況で必要となった場合は、すばやく適応することが可能なのだ。これまでもこうしたことがあったが、これからもまた起こるだろう。わたしは『心ゆたかな社会』(現代書林)で、「コロナからココロへ」と言いました冠婚葬祭とは「祈り」や「供養」の場であるとともに、「集い」や「交流」の場でもあります。人間には集って他人とコミュニケーションしたい欲求があり、これも礼欲の表れであると言えます。冠婚葬祭などに参加しずらいコロナ禍の現状下で、人々は多大なストレスを感じていることを確認できました。ちなみに、コロナが落ち着いてきた現在、冠婚葬祭業界はかつてない活況を呈しています。

儀式は、わたしたちの個人的、社会的な存在の中核になっている根源的な人間の欲求を満たしてくれるものです。このことを踏まえて、宗教学の研究者キャサリン・ベルは、儀式は社会で行動するための文化的な戦略であると定義しました。ベルによれば、儀式は単なる習慣や型どおりの行為ではなく、人間が生きていくうえでかならず起こるさまざまな問題の解決方法を提供してくれるものだといいます。また、儀式は自分自身で取りしきることもできるし、その文化で規定されているとおりに行うこともできる、としています。著者は、「儀式にはこうした性質があり、また儀式によって社会関係を具体的に定義し思想や行為を調整できることから、儀式は歴史的に、宗教運動や国家組織といった思想体系に利用されてきた。宗教団体や国家は、儀式がもつ力をじつにうまく利用してきたので、儀式の力は、こうした組織がもつ力と同等のものとしてみなされるようになっている。しかし、宗教や国家は儀式の力を独占的に利用しようとしてきたが、儀式は、宗教や国家より前から存在し、また宗教や国家を越えて広がっていく」と述べます。

工業化が進んだ西欧社会では、伝統的な儀式の慣習の重要性が全般に薄れてきていると感じられますが、その間、長期にわたり比較的安定した状態が続き、存在を危うくするような脅威とはおおむね無縁でした。しかし、著者は「私たちがこんにち享受している快適さが近い将来脅かされることはない、と考える根拠はない。それどころか、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、現代の人間の存在がどれほど脆弱なものかを浮き彫りにした。これは、激動の時代が始まる予兆にすぎないのかもしれない。さらに、持続不可能な成長と地球資源の過剰利用、気候危機、政治的失敗が拍車をかけている。もしそのとおりなら、来るべき暗黒の時代は、これまで以上に儀式の力に頼ることになるかもしれない。心を平安にして連帯を育み、そしてこの世界は意義があり継続していくという感覚を生み出すためだ」と述べています。

著者は、儀式に懐疑的な考えをもって、儀式を考察する旅を始めました。人々が儀式に執着するのが不可解でしたが、そう考えるのは著者だけではありませんでした。長いあいだ、儀式が科学的探究の対象になることはあまりなかったといえます。科学者たちは、儀式に有用性はないと即座に切り捨てるか、儀式に内在する作用のしくみは謎だと考えるかのどちらかだったのです。こんにち、学際的な科学研究によって儀式について探究することが初めて可能になり、無駄だと思われていた行為は意味があると同時に恩恵もあるということが認識されたとして、著者は「このような恩恵を20年にわたり研究したことは、私にとって目が覚めるような経験であり、儀式に対する見方が変わった。さらに、仲間である人たちを見る目も変わった。儀式は、古代から人間に備わっている性質であり、私たちは儀式によってつながり、意義を見いだし、自分の存在について理解する。私たちは儀式的な種なのだ」と述べるのでした。

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

本書の最後に記された著者の言葉を読んで、わたしは大いに感動しました。わたしは、今から10年前の2015年に『儀式論』(弘文堂)を上梓しましたが、同書の函の帯には「人間が人間であるために儀式はある!」と大書され、続けて「儀式とは何か? 有史以来の大いなる謎に挑む、知の大冒険! 儀式が人類存続のための文化装置であることを解明し、儀式軽視の風潮に警鐘を鳴らす、渾身の書き下ろし!」と書かれています。同書で、わたしは「人類は生存し続けるために儀式を必要とした」と訴えました。その10年後に、まったく同じメッセージが述べられた本書に出合えて本当に幸せです。『論語』の「徳は孤ならず、必ず隣あり」という言葉を思い出しました。いつの日か、本書を書いたディミトリス・クシガラタス教授にお会いしてみたいです!