- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.11.06

11月10日、11日に年内最大級の外交イベントである「アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議」が中国の北京で開催されます。中国といえば、最近、大きな怒りを感じた事件があります。世界自然遺産に指定されている小笠原諸島周辺の日本の排他的経済水域に赤サンゴを狙って中国漁船が押し寄せていることです。水産庁はサンゴ密漁の罰金引き上げを検討しているそうですが、そんな生ぬるい対策ではなく、日本はもっと強気な姿勢で卑劣な泥棒船を駆逐するべきであると思います。

少し前に、『中国の大問題』丹羽宇一郎著(PHP新書)を読みました。前在中国日本大使、元伊藤忠会長の著者から献本していただいた本です。著者とわたしとの御縁については、わたしのブログ記事「丹羽宇一郎氏」、「丹羽宇一郎氏との再会」、「丹羽大使からの手紙」などをお読み下さい。

今年5月29日、丹羽氏は第3回「孔子文化賞」を受賞されました。昨年は孔子文化賞の授賞式が行われませんでした。尖閣諸島の問題をはじめ、日中関係が最悪ともいえる事態となったからです。紆余曲折あって今年は授賞式が開催されました。まさに、孔子文化賞とは「日中親善」のシンボルそのものですが、そのシンボル的人物こそ前在中国日本大使の丹羽宇一郎氏だと思います。

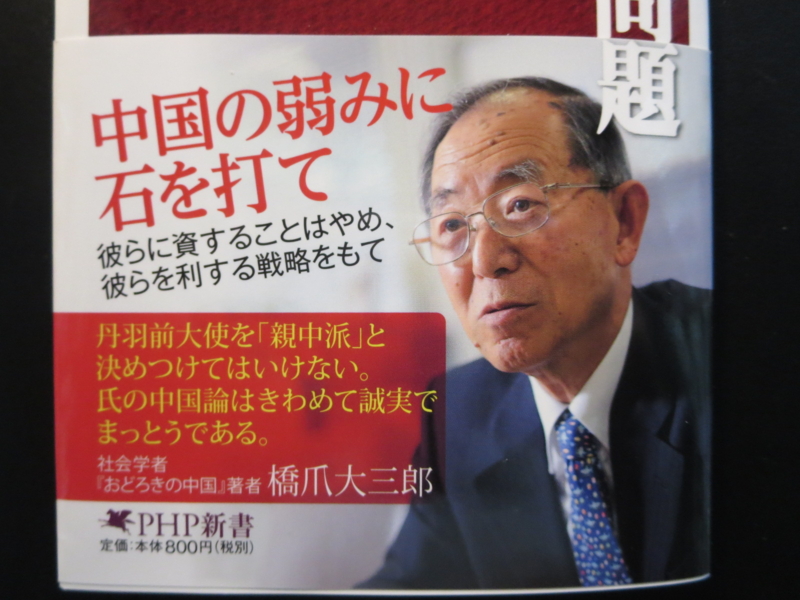

著者の写真入りの本書の帯

著者の写真入りの本書の帯

本書の帯には著者の顔写真とともに、「中国の弱みに石を打て」というキャッチコピーが踊り、「彼らに資することはやめ、彼らを利する戦略をもて」という一文が続きます。また、社会学者で『おどろきの中国』著者である橋爪大三郎氏の「丹羽前大使を『親中派』と決めつけてはいけない。氏の中国論はきわめて誠実でまっとうである」という言葉が紹介されています。

さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「世界一の貿易額をかさに着て、中国が驕りを見せはじめた。もはや日本なしでもやっていけると言わんばかりに。だが、その内実は数々の難問に直面している。拡大する都市と農村の経済格差、国有企業の赤字体質、テロや暴動が絶えない少数民族問題、要人たちの汚職・・・・・・。

彼の国を決して侮ってはいけない。しかし、過剰にひるむ必要もない。国益のためには、その14億人の巨大市場を独り占めにさせないこと―。

商社マンとして30年、大使として2年半。政財界トップの性質や思惑、はては国境近くの庶民や少数民族の生活実態まで、『病める中国』の姿をつぶさに見つめた迫真のレポート」

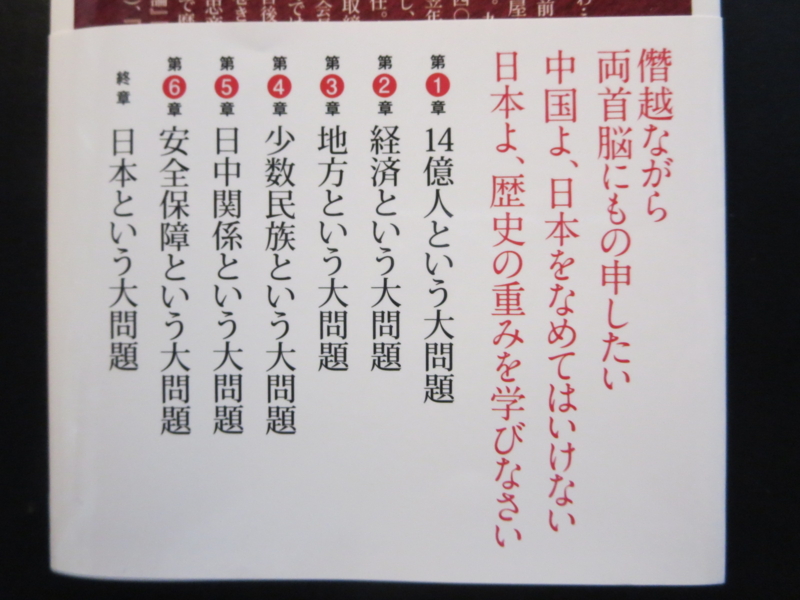

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の目次構成は、以下のようになっています。

はじめに――驕る中国に目を凝らせ

第1章 14億人という大問題

第2章 経済という大問題

第3章 地方という大問題

第4章 少数民族という大問題

第5章 日中関係という大問題

第6章 安全保障という大問題

終 章 日本という大問題

おわりに――十年後に死んでいるかもしれない人間のメッセージ

「はじめに」の冒頭には、以下のように書かれています。

「先行きが不透明な日本社会で、確実にいえることが1つある。それは、日本の人口が激減することである。内閣府の推計によると、現在、1億2700万人いる日本の人口は、いまから46年後の2060年に8700万人にまで減り、2110年に4300万人まで落ち込む。今後46年間で4000万人が減るとすれば、人口87万人の県(山梨県ほど)が、ざっと1年に1つずつ消滅する計算である」

もともと貿易で成り立っている日本経済は、輸出でこそ稼がなければなりません。では、この人口減少の状況の中で、どこに何を輸出するのか。

「目の前に巨大な消費マーケットがある。中国である」と言う著者は、以下のように述べます。

「人口は日本の11倍、自動車の販売台数は4倍、ビールの消費量は8倍―。中国は今後、日本が1973年の第一次石油ショックから80年代後半のバブル経済で経験した、内需中心の経済に移行していくと見られる。いわば『世界の工場』は『世界の市場』へと大きく舵を切っていく。日本経済にとっては格好の獲物である。ところが、2010年9月の尖閣諸島中国漁船衝突事件をきっかけに、中国における反日デモ、12年9月の尖閣諸島国有化宣言、13年12月の安倍総理靖国参拝などによって、いまや日中関係は戦後最悪の状態に陥っている」

「はじめに」の終わりに、著者は以下のように書いています。

「中国を決して侮ってはいけないし、かといって、過剰にひるむ必要もない。ただ、中国を知れば知るほど、この巨大市場を独り占めにさせてはいけないと実感する。日本にとって中国市場の開拓はまだまだ充分に可能であり、中国も日本の技術や助けがなければ大きな困難に直面するだろう。すなわち、目の前にある巨大市場は大いに活用できる。そして日本のためにこそ、中国と互換関係を築いていくことが必要だ」

本書には、中国に関する興味深い事実や分析が満載です。中でも第1章「14億人という大問題」の「揺らぐ共産党の正当性」には、中国共産党について以下のように述べられています。

「経済成長による生活の安定と、抗日戦争の勝利。中国共産党は2つの理由で国民の信頼を保ち、独裁を続けてきた。しかし、経済成長もいまやかつてほどの高率を維持できず、日本軍に対する勝利も過去の歴史として薄らぎつつある」

また、第4章「少数民族という大問題」では、「アメとムチの政策」として、以下のように書かれています。

「中国の人口構成を見てみる。2012年の発表で中国の人口は13億5000万人。そのうち漢民族は中国全体の92パーセント、8パーセントが少数民族である。2014年現在の人口をざっと14億人と見積もると、1億1200万人、つまり日本とほぼ同じ人口の少数民族が中国にいることになる」

しかし、本書で最も感銘を受けたのは第3章「地方という大問題」でした。大使時代の著者は、中国の地方を自分で歩き、自分の目で見たそうです。著者は「北京にいる各国の大使のなかで、私がもっとも中国を歩きまわったと思う。日本人の歴代大使でも、これほど多くの行政区で地方のトップと必ず会話を交わし、現場を視察した中国大使はいなかっただろう」と述べています。著者は地方に行くたびに、戦争で残留孤児として中国に残された日本人を大使館のルートで調べて、できるかぎり会うようにしたそうです。そして、「その中国人の養父母や親類の方々がもし生きておられたら、大使の名前で感謝状を贈ることにしてきた」と書いています。

「残留孤児と義父母の絆」には、以下のように書かれています。

「北京周辺にいる戦災孤児の方とは、公邸に招いて食事をする機会を年に一度はもつようにした。『養父母の方がもしご存命なら、ぜひお連れしてください』とも伝えた。

養父母の方々に感謝状を渡すと、みなさん涙を流される。北京で90歳近い養母に感謝状を渡したとき、残留孤児だった日本人の70歳近い息子は感極まって『お母さーん』と大声をあげて泣かれた。やはり実の両親よりも育ての両親ということを感じた。こちらの胸も熱くなった」

「方正県の日本人墓地」には、日本人の共同墓地を訪れたときのようすが以下のように書かれています。

「共同墓地は『中日友好園林』と名づけられた公園の敷地内にあり、そこには鍵を開けてもらわなければ入れない。墓守役の役人が私たちを待ってくれていた。『方正地区日本人公墓』と刻まれた立派な墓に私は花を供えた。日本人は引き揚げの際にここに集結しただけで、現地の中国人に被害を与えていなかった。そのため現地では日本人を非常に近しく感じているようだった」

本書には日本人墓地で手を合わせる著者の写真も掲載されていますが、そこには「親中派」などという言葉では言い表せない「日本人」としての著者の姿がはっきりと示されています。

さて、大使時代の著者は、いわゆる尖閣問題に振り回されました。石原慎太郎都知事によって、東京都の尖閣購入計画が発表されたとき、日本中が沸きました。しかし中国大使であった著者は、英国の「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューに対して「計画が実行されれば、日中関係にきわめて深刻な危機をもらたす」と答えました。これが日本に伝わると、日本中から「媚中派」「親中派」「弱腰外交」「売国奴」などの言葉で数多くの批判を受けました。

しかし、著者は「領土を譲れ」とはひと言も発言していません。尖閣諸島をはじめとした領土主権は国家主権の根幹にかかわります。尖閣で中国に譲歩した場合、竹島は韓国に、北方四島はロシアに譲歩しなければなりません。著者は中国外交部が嫌がるほど執拗に「尖閣は日本の領土であり、領土問題は存在しない」という日本政府の立場を主張してきたのです。

それなのに「売国奴」とまで罵倒された著者は、第5章 「日中関係という大問題」で次のように当時を振り返っています。

「私が一連の日本側の対応に感じたのは、日本の知的衰退だった。日中関係が危機に陥る事態を前にして、現場を代表する大使が政府に『危ない』と警告を発するのは仕事であり責務である。そのときに沈黙したり、けしかけたりすることは国益に反する。

私は石原氏の意見に対して賛成や反対を唱えているのではなく、『時期を見計らうべきだ』と言ったにすぎない。それは私にとっては常識の部類に属する。しかし、学者や批評家、ジャーナリストなど識者と言われる人たちから、私の立場を擁護する言論はついに出ることはなかった」

さらに当時の外務省の対応についても、著者は次のように述べます。

「外務省の幹部は、私に謝罪するよう求めたが、『冗談ではない』と突っぱねた。私は国益に反することは何もしていない。領土問題については『1ミリたりとも譲歩しない』と言っているのに、何を謝罪すればいいのか。これもまた、とりあえず謝罪して事をおさめようとする事なかれ主義だろう。

中国で反日デモが起こっていることについては現場の責任であり、こういった事態が発生し関係者にご迷惑をおかけしていることは申し訳ないと言った。しかし、私は自分の主義を変えたり、良心に恥じたりするような謝り方はしていない」

その後、野田佳彦首相が「東京都が出てくる問題ではない」ということで、尖閣諸島の国有化を発表。一連の尖閣問題に端を発する中国で反日デモは凄まじいものでした。

このときの心境を、著者は以下のように述べています。

「私が大使としてもっとも心を砕いたのは、中国に暮らす在留邦人のことだった。大使館にはいろいろな物が投げ込まれた。私が通る道にガラスの破片が落ちたりしていた。当時、タクシーに乗った人が「日本人だろう。降りろ」と言われることがしばしばあったと耳にした。後ろから突然、襲われるのではないか。子供たちがいじめられるのではないか―。

そういった思いで暮らす在留邦人たちが、中国には12万~13万人もいる。日本に住む日本人のほとんどはセキュリティ上、安全な世界に生きているが、中国で生活している日本人はそうではない。彼らが日本の政治家のひと言ひと言にどれだけ胸を痛めていたか。

中国だけではない。外国に住んでいる日本人に思いを馳せることは、政治家としてではなく日本国民としての1つの義務であり責任だろう」

いま、当時を振り返って、著者は「尖閣諸島の国有化は妥当だったかどうか。私は少なくとも急ぐ必要はなかったと思う。そのまま放置しておけばおくほど日本の実効支配が固まっていったのに、手を出したために、その戦略は崩れてしまった。非常に残念である」と言っています。吾、事において後悔せず。「大使としての判断、行動は間違っていなかった」と信じる著者は立派であると思います。

では、尖閣問題に限らず、もつれあう日中の関係は、今後どうしたら修復できるのでしょうか。著者は、「フリーズという選択」で述べます。

「習近平は、私と会うたびにくりかえし『両国は住所変更ができない間柄ですね』と言っていた。互いに隣国だ。何十年も何百年もケンカはできない。歴史を見ても仲良くやる以外にないという意味である。

そして周恩来が残した『和すれば益、争えば害』という有名な言葉をくりかえした。平和につきあえば両国にとってプラスになるが、争えば両国にとってマイナスとなる。どちらかだけがプラスになり、マイナスになることはない。そういう運命共同体のような関係にあるということを習近平は何回も口にしている。これに嘘はないと思う」

周恩来の「和すれば益」という言葉は素晴らしいですね。そこには、孔子の精神さえ漂っているように思います。では、具体的にはどうすればよいか。著者は述べます。

「領土問題を解決する『話し合い・売買』『司法』『戦争』という3つの方法がいずれも閉ざされている場合、残された選択肢はただ1つしかないと私は思う。それは『棚上げ』と言わずに『フリーズ』、日中40年間にわたる4つの共同声明の精神を再確認し、日中関係の現状をまず凍結してしまうのである」

また、これからの日中関係を考える上で、「中国は戦勝国であるという世界的認識」の以下のくだりには考えさせられます。

「あらためて記すと、日本は無条件降伏した敗戦国である。日本は分割統治されても仕方がない状況にあった。同じ敗戦国であるドイツはアメリカ、イギリス、ソ連、フランスによって分割統治されていた。実際に日本をソ連、アメリカ、イギリス、中国の4ヵ国で分割統治すると決定されても文句は言えなかったかもしれない。戦争に負けるとは、そういうことだといえる。

東西冷戦下、日本を橋頭堡にして共産主義勢力の拡張を防ごうとしたアメリカをはじめとする資本主義勢力があったからこそ、現在の日本がある。それがなければ、中国やソ連に分割統治される可能性さえあったかもしれないのだ。その歴史的背景を忘れてはいけない。過去に敗戦の経験がなかった日本は、無条件降伏した敗戦国がどれほどみじめか、肌身では実感できていなかったのである。

日本人と中国人が互いに抱く国民感情の落差。

日中関係を考えるうえにおいては、歴史的な事実に基づいて、両国民がまず、その事実を自覚することから出発しなければならない」

終 章 「日本という大問題」では、「迫られる経済構造の転換」で著者は「2012年は日本で126万人が亡くなり、100万人が生まれた。つまり、人口は26万人減った。おそらく今後、人口減少数は20万から30万、40万、50万と毎年、増えていくだろう。結婚式場よりも葬祭場のほうが儲かるようになる、と言うと身も蓋もないが、この傾向は日本各地のどこでも変わらない」と述べています。

この話は、わたしが著者にお会いしたときにもされていました。じつは、「結婚式場よりも葬祭場のほうが儲かる」という構図は日本だけでなく、中国・韓国・台湾・ベトナム・ミャンマーなどのアジア諸国にも当てはまります。わたしが副座長を務めている「アジア冠婚葬祭業国際交流研究会」のプロジェクトについてお話ししたところ、著者は大変興味深そうに耳を傾けて下さいました。いつか、著者の経験と知恵をお借りして、アジアで冠婚葬祭ビジネスを手掛けてみたいです!

著者・丹羽宇一郎氏と

著者・丹羽宇一郎氏と