- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1024 小説・詩歌 『33年後のなんとなく、クリスタル』 田中康夫著(河出書房新社)

2014.12.25

メリー・クリスマス! いつも、「一条真也の読書館」をお読みいただき、ありがとうございます。

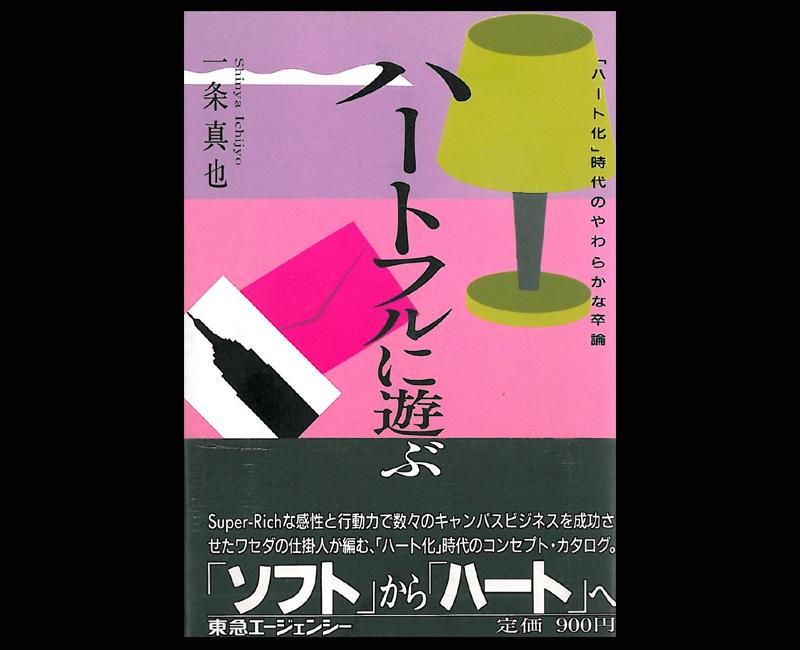

昨年のクリスマスでは、わたしから読者のみなさまへのクリスマス・プレゼントとして、「一条真也による一条本」の紹介を始めました。その第1回目は、『ハートフルに遊ぶ』でした。今年のクリスマスは、『33年後のなんとなく、クリスタル』田中康夫著(河出書房新社)を紹介いたします。じつは33年前の元祖『なんとなく、クリスタル』こそは、わが処女作『ハートフルに遊ぶ』が誕生するきっかけになった本なのです。

2013年11月6日に『新装版 なんとなく、クリスタル』田中康夫著(河出文庫)が刊行されました。単行本の初版は1980年の刊行です。作家の高橋源一郎氏が帯に以下のような推薦文を寄せています。

「マルクスが生き延びていたら、彼が『資本論』の次に書いたのは、『なんとなく、クリスタル』のような小説ではなかったろうか」

これを読んで、わたしは自身のブログ記事「堤清二氏の死去」に書いたように2013年11月29日に亡くなった元セゾングループ代表の堤清二氏のことを連想しました。学生時代は共産主義に走りながら、バブル経済の象徴ともいえる流通王でもあった堤氏は「辻井喬」の名を持つ作家・詩人でもありました。その彼は発表されたばかりの『なんとなく、クリスタル』を読んで、「ここに描かれているモノしか信じられない若者たちの、なんと悲しいことか」というニュアンスの発言をしたそうです。それを知った田中康夫氏は「その悲しい若者たちを作り出している責任はあなたにもあるのですよ」と反発しました。バブル経済が崩壊し、ビジネスから引退した後の堤氏は、『消費社会批判』(岩波書店)を上梓します。わたしは、この本を読んだときに「ああ、なんクリの時代が終わった」と思ったものでした。

『なんとなく、クリスタル』は、大学生でモデルの「由利」を主人公に、バブル経済に沸く直前、1980年の東京を「皮膚感覚」で生きる若い女性たちを描いた小説です。80年代以降の日本人の精神風土、そして「豊かさ」の終焉までを予見したとされている文藝賞受賞作ですが、この本が大きな話題になったのは作者が一橋大学の学生だったこと、そして、ブランド名や飲食店の名前などをはじめとした膨大な「注」に彩られていたことです。『なんとなく、クリスタル』が刊行されたとき、わたしは高校生でした。小倉高校で美術を教えておられた井上先生が「今度、カタログ小説とでも呼ぶべき本が出た。東京を記号論的に描いているところが面白い。東京の大学に進学したら、読んでみるといい」と言って紹介してくれたのでした。

わたしは、 この奇妙な小説に夢中になり、 東京の大学に進学して六本木で生活を始めたとき、 同書に登場する多くの店を訪れました。 そのほとんどは今では消えており、時の流れを感じさせますが・・・。わたしは、早稲田大学に通いながら、さまざまなショップやレストランやカフェやバーを開拓し、その成果を処女作『ハートフルに遊ぶ』に書いたのです。処女作を書くきっかけになったという意味では、『なんとなく、クリスタル』は、わたしにとって『知的生活の方法』と並ぶ恩書なのかもしれません。

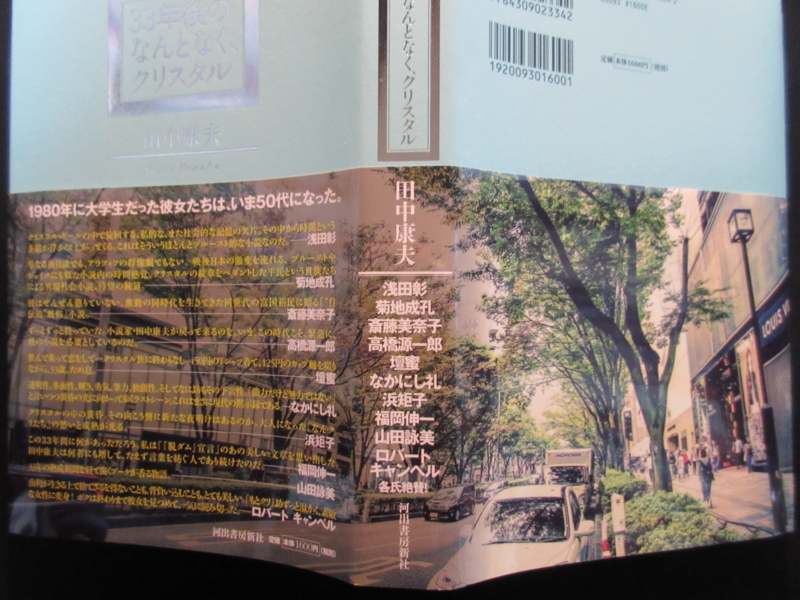

表参道の写真が使用された本書の帯

表参道の写真が使用された本書の帯

そして、『新装版 なんとなく、クリスタル』のちょうど1年後に刊行されたのが、本書『33年後のなんとなく、クリスタル』です。本書のカバーはティファニー・カラーです。カバーには表参道ヒルズ周辺を撮影した写真が使われ、「1980年に大学生だった彼女たちは、いま50代になった」と書かれています。また、以下のようにさまざまな人々が言葉を寄せています。

「クリスタル・ボールの中で旋回する、私的な、また社会的な記憶の欠片。その中から時間という主題が浮かび上がってくる。これはそういうほとんどプルースト的な小説なのだ。──浅田彰」

「単なる後日談でも、アラフィフの群像劇でもない。戦後日本の激変を流れる、プルーストやジョイスにも似た小説内の時間感覚。クリスタルの紋章をペダントした平民という貴族たちによる異端社会小説、待望の続篇。──菊地成孔」

「彼はぜんぜん懲りていない。激動の同時代を生きてきた同世代の富国裕民に贈る『”自伝的”風俗』小説。──斎藤美奈子」

「ずっとずっと待っていた。小説家・田中康夫が戻って来るのを。いま、この時代こそ、緊急に、 彼の小説を必要としているのだ。──高橋源一郎」

「飲んで集って恋をして・・・クリスタル族に終わりなし。450円のTシャツ着て、125円のカップ麺を啜りながら、33歳、ため息。──壇蜜」

「透明性、多面性、輝き、勇気、筆力、独創性。そしてなによりもその予言性。『微力だけど無力ない』と言いつつ黄昏の光に向かって歩くラストシーン。これはまさに現代の黙示録である。──なかにし礼」

「クリスタルの中の黄昏。その向こう側に新たな夜明けはあるのか。大人になった『なんクリたち』の愁いと成熟が光る。──浜矩子」

「この33年間に何があっただろう。私は『「脱ダム」宣言』のあの美しい文章を思い出した。田中康夫は何者にも増して、たえず言葉を紡ぐ人であり続けたのだ。──福岡伸一」

「33年の熟成期間を経て開くブーケが香る物語──山田詠美」

「由利が生きる上で捨てざるを得ないことも、背負い込むことも、とても美しい。『もとクリ』よりずっと温かく、素敵な女性に変身! ボクは終わりまで彼女を見つめて、一気に読み切った。──ロバート キャンベル」

カバーを外すと、33年前の青山通りが!

カバーを外すと、33年前の青山通りが!

なんとも絢爛豪華な賛辞に彩られた帯が巻かれたカバーを外すと、33年前の青山通りの写真が登場します。この写真もまたセピア色ならぬティファニー色に包まれていて、この洒落心は憎いばかりですね。

物語は、著者のキャラとどうしても重なる主人公ヤスオが、由利と再会し、かつての仲間たちと再会し、昔話をするというノスタルジックな展開になっています。もっとも、最後には「この日本を、そして世界を良くしたい」というメッセージも発せられているのですが。最初は本書の随所に散りばめられている政治的なメッセージやエピソードが重たく感じたのですが、読み進むうちに、それは主人公たちの成熟を示すものであることがよくわかりました。

同書のアマゾン・レビューには秀逸なものが並んでいますが、中でもモリコウノスケさんという方の「しなやかな個人主義、”微力だけど無力じゃない”個人の力を信じたい」というレビューがあまりにも素晴らしく、わたしの言いたいことをほとんど代弁してくれています。レビュアーのモリさんは、以下のように書かれています。

「まだインターネットも、携帯もスマホも普及していなかった時代(当然、LINEもfacebookもなかった時代)、『なんとなく、クリスタル』を読んで、地方在住の若者は東京のアーベインにたまらなく 憧れ、どんな車に乗り、どんな音楽をかけ、どんな会話をするか、彼を参考にし、まだ地方に住んでいるうちから、『ぼくだけの東京ドライブ』『東京ステディ・デート案内』で東京デートを妄想し、上京するモチベーションを高めて、『恋はビジネス』『恋愛事始め』『SM恋愛序説』『恋の予習、愛の復習。』で恋愛を予習し、実践にうつすもトライアル&エラーを繰り返す。(ついでに、『田中康夫の平成性教育委員会』でおしょっくす、ペログリのお作法の予習もした)

社会人になって自由に使えるお金ができると、『いまどき真っ当な料理店』『それでも真っ当な料理店』で紹介されたお店でデートしたり、彼からはテーブルマナーやワインの知識も学んだ。

一方で、『ファディッシュ考現学』などの一連の評論を通じて、社会に対する健全な批判的精神というものを学んだ」

本当に、わたしもまったく同じように、田中康夫氏から多くの情報を得たものです。特に、『たまらなく、アーベイン』(後に、『ぼくだけの東京ドライブ』に改題されて文庫化)は名著で、わたしは田中康夫氏の最高傑作であると思っています。同書で知った膨大な音楽に関する知識は、わたしに大量のAORのLPレコードを購入させたものです。

当時、『たまらなく、アーベイン』の記載されているレコード名をファイロファックスのシステム手帳に写して、タワーレコードなどで探し求めていた日々が懐かしく思い出されます。購入したレコードは片っ端から録音して、六本木のWAVEで求めたカラフルなカセット・インデックス紙に曲名を記したものです。今では、すべて過去のものになりました。

『33年後のなんとなくクリスタル』には、ヤスオが長年髪を切ってもらっている表参道のヘアサロンの店長から「お手製のベストカセットを僕にもプレゼントして下さいましたよね。お店の行き帰り、ウォークマンで聴いていました」と話しかけられる場面があります。ヤスオは「オ~ッ、そうだそうだ。ダブルカセットデッキでダビングしたんだ。思い出すなぁ」とつぶやき、わたしにとっては感涙の文章が以下に続きます。

ディスコで使用しているレコードプレイヤーと同じ機種を、大学生協でローンを組んで買い求めた僕は、気に入った曲を集めたテープを幾種類も作った。卒業後、自分で車を運転するようになると、その頻度はさらに高まる。付き合っていた女性だけでなく、知り合いの男性にも差し上げた。バラード物ばかりを録音したヴァージョンはとりわけ、好評だった。

白人系ACのピーター・アレンやキャロル・ベイヤー・セイガー。黒人系BCのアシュフォード&シンプソンやピーボ・ブライソン。大好きだった複数のアーチストが、僕の耳孔の奥で楽曲を奏で始める。

(『33年目のなんとなく、クリスタル』p.241)

ヤスオは同い年の男性とさらに「あの頃」について会話します。

「あの頃は、車でデートするのが一般的でしたね。今の若い人たちと違って」「うんうん、どんな感じの音楽が、どんな場面で掛かっているか。それが会話の弾み具合にも影響していたもの」

そして、ヤスオは『たまらなく、アーベイン』の題名を挙げてツイッタ―に連投されたという以下のつぶやきを紹介します。

「彼の車に乗って♪」みたいなノリのポップソングが流れてきたら今の若い連中はどう感じるんだろう。当時は車で移動するのがデートの鉄則で音楽が社内にマストだった。最近は「渋滞ひどいし電車の方が楽チンで早くね?」とか言いそうだ。デートの時もイヤフォンでそれぞれ別の音楽を聴いていたりして。

あの頃AORって、上の世代からは軟弱とか中味がないってバカにされたもんだけど、案外そうでもないでしょ。ちゃんと愛が感じられたし。俺はこう生きるみたいなメッセージを叫ぶ音楽の方が、よっぽど同じ鋳型に人を閉じ込めてしまう気がするよ。

AORには多義性とか多様性があったんだ。ヤッシーの言葉を借りれば、しなやかな感受性をもった人たちの音楽。それに無意識の心意気で聴いていた音楽だと思うよ。皮膚感覚。だから魅力的だったんだ。今でもぜんぜん古くない。むしろ今こそ光り輝いている。

(『33年目のなんとなく、クリスタル』p.242)

わたしも、ヤスオと同じように、ダブルカセットデッキでダビングしたバラードのベストテープを男女を問わず多くの人々にプレゼントしたものでした。現在の妻とのドライブ・デートでもそれらのベストテープは大活躍してくれました。そのあたりのくだりも、『ハートフルに遊ぶ』にはすべて書きました。考えてみれば、『なんとなく、クリスタル』も『ハートフルに遊ぶ』も、ともにデート入門のような感じで読まれたのかもしれません。

『ハートフルに遊ぶ』(1988年5月20日刊行)

『ハートフルに遊ぶ』(1988年5月20日刊行)

実際、わたしは田中康夫氏と同様に学生時代に書いたデビュー作が出版されたとあって、当時はよく「田中康夫の再来」といったニュアンスで雑誌などに紹介されました。わたしのマスコミ・デビューは「週刊朝日」でした。ブログ「なつかしい人」で紹介した朝日新聞出版の雑誌本部長である尾木和晴さんが、「週刊朝日」の記者時代に東急エージェンシーの新入社員だったわたしを取材して下さったのです。

「週刊朝日」1988年6月24日号

「週刊朝日」1988年6月24日号

尾木さんの書いた記事は「WHO? 『はあとぴあん』男 一条真也」「トレンド時代のSUPER RICH 新入社員だ」の大見出しで、わたしを次世代のトレンド・ウォッチャーとしてとらえていました。その、いささか面映ゆい記事の中に、以下のような記述があります。

「本人は、トレンドにかけて『見栄講座』のホイチョイプロダクション、『ナウのしくみ』の泉麻人には負けていない、と自信たっぷり。公私ともに怖いものなしといった感じだが、そんな彼にもおびえる相手はいた。

トレンド批評の元祖、田中康夫氏である。

『この分野では第一人者と尊敬していますが、田中さんの批判にさらされたくない。あの人に批判されると本当に怖い』

当の田中康夫氏は、『本は読みました。学生の”卒論”としてはいいと思う。ただ、いままでは親からカネと情報をもらっていたと思うけど、これからは親にも会社にも頼らず、自分で手間ヒマかけてやってほしい』とイマシメを忘れない」

わたしは、一度だけ田中康夫氏にお会いしたことがあります。もう20年以上前で、たしか東京に大雪が降った冬の夜、広尾のレストランで開かれたパーティーで初対面したのでした。その数日後、わたしは東京から北九州に移住することになっていました。父が経営する会社が危機的状況になっており、長男であるわたしが故郷に帰ることになったのです。ワイン片手に田中氏とさまざまな会話を交わしながら、わたしは「ああ、やっと田中康夫さんに会えたというのに、自分は東京を離れなければならないなんて・・・」と思ったことを憶えています。

しかし、あの後の田中氏はけっしてトレンド評論の道は歩みませんでした。ボランティア活動にめざめ、知事となり、国会議員になったのです。33年もの時間を経て、著者の田中氏も、登場人物たちも、若かった多くの読者も、そしてわたしも年齢を重ねました。光陰矢の如し!

長女からのクリスマス・プレゼント

長女からのクリスマス・プレゼント

いま、わたしの長女がちょうど33年前の「由利」と同じ大学4年生です。『なんとなく、クリスタル』のラストで、由利は「あと十年たったら、私はどうなっているんだろう」と思います。その彼女は、33年後に「『微力だけど無力じゃない』って言葉を信じたいの」とヤスオに語るのでした。東京の白銀の「プラチナ通り」に住んでいる長女は、渋谷の西武百貨店の包装紙にくるまれたエルメネジルドゼニアの男性用化粧品&香水セットをクリスマス・プレゼントとして父親に贈ってくれました。アルバイトで稼いだお金で買ってくれたようです。彼女は、あと十年たったら、どうなっている?

あのとき、高校生だったわたしも、50代になりました。本書を読みながら、ヤスオと同じように、わたしの”記憶の円盤”も回転しました。本書を一気に読み終えて少々センチメンタルになったわたしは、いつの日か、『30年後のハートフルに遊ぶ』を書いてみたい、と思いました。