- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1047 読書論・読書術 『本の「使い方」』 出口治明著(角川oneテーマ21)

2015.03.19

『本の「使い方」』出口治明著(角川oneテーマ21)を読みました。

「1万冊を血肉にした方法」というサブタイトルがついています。

1948生まれの著者は、ライフネット生命の創業経営者(現在は代表取締役会長兼CEO)であり、無類の読書家としても知られます。

著者は終活WEB「ソナエ」で、「ライフネット生命・出口会長が考える『明るい終活』」という連載インタビューを行われました。つい最近、好評のうちに連載は終了されたようです。わたしも同じ終活WEB「ソナエ」で全3回のインタビュー取材を受け、現在はコラムも連載していますので、著者には非常に親近感を抱かせていただいております。

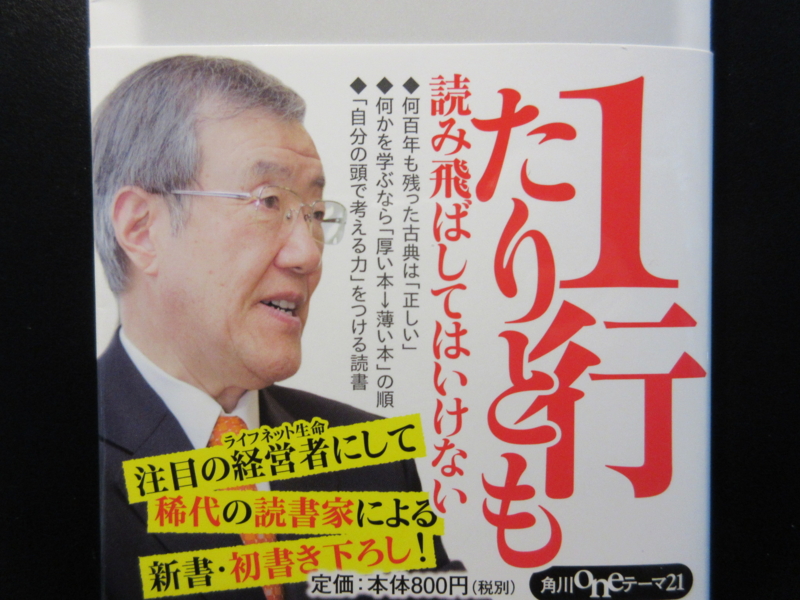

著者の写真入りの本書の帯

著者の写真入りの本書の帯

本書の帯には、著者の横顔の写真とともに「1行たりとも読み飛ばしてはいけない」と赤字で大書され、「何百年も残った古典は『正しい』」「何かを学ぶなら『厚い本→薄い本』の順」「『自分の頭で考える力』をつける読書」という内容のポイントが紹介され、さらには「注目の経営者にして稀代の読書家による新書・初書き下ろし!」とあります。

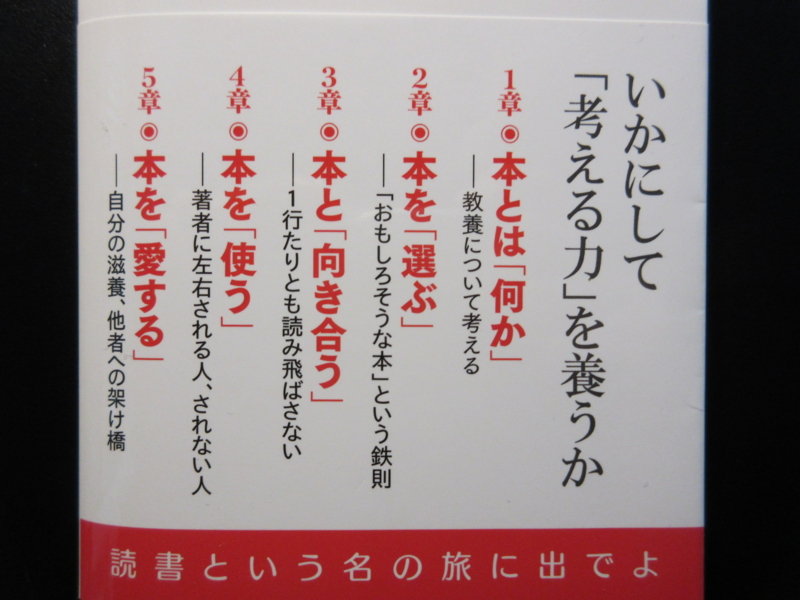

本書の帯の裏では「章立て」を紹介

本書の帯の裏では「章立て」を紹介

本書の「目次」は以下のような構成になっています。

「はじめに」

1章 本とは「何か」―教養について考える

1 「教養」と「教育」の違い

2 教養を得るための効率的なツール

3 どのジャンルを学んだらいいか

4 リベラルアーツの必要性

5 本、新聞、インターネットの違い

6 本を読まない人が増えると、どんな影響があるのか

2章 本を「選ぶ」―「おもしろそうな本」という鉄則

1 未知の分野の勉強のしかた

2 どうして古典が難しく感じるか

3 古典を読む意義

4 古典の選び方

5 現代の本の選び方

6 図書館を活用する

7 本の薦め方

3章 本と「向き合う」―1行たりとも読み飛ばさない

1 読書の作法

2 本は、人

3 歴史書の読み方

4 速読より「熟読」

5 ビジネス書との距離の取り方

4章 本を「使う」―著者に左右される人、されない人

1 数字・ファクト(事実)・ロジック(論理)

2 本に即効性を求めない

3 本の再読

4 考えるとは、言語化すること

5 目的別のお薦め本

5章 本を「愛する」―自分の滋養、他者への架け橋

1 本との出会い

2 小学生時代

3 中学生時代

4 高校生時代

5 大学生時代

6 社会人時代

7 読書が与えてくれるもの

「おわりに」

「編集後記」

「本書内での紹介書一覧」

「はじめに」の冒頭で、著者は「どうして私が本を読むのかといえば、『おもしろいから』としか、答えようがありません」と述べています。また、中国古代の政治論集『管子』には登場する「衣食足りて礼節を知る」、『聖書』の「人はパンのみにて生くるものにあらず」という言葉を取り上げた後、「衣食が満たされたら、心にもゆとりができます。そして、パン以外のものを求め始める。そのひとつが『知的好奇心』です」と述べます。そして、続けて著者は以下のように書いています。

「アラブには、次のようなことわざがあります。

『(人生の)楽しみは、馬の背の上、本の中、そして女の腕の中』

女性と時間をともにするより、本のほうが、楽しい。このことわざは、言い得て妙です。読書の楽しさを伝える至言だと思います」

1章「本とは『何か』―教養について考える」の1「『教養』と『教育』の違い」の冒頭では、著者は次のように述べています。

「『人間はみなチョボチョボで、人間の能力は、それほど高くはない』が、私の持論です。人間の想像力は、はるかな昔から、それほど進歩していません。人間の脳は1万年以上も前からまったく進化していないという科学者もいます。イノベーションやアイデアのほとんどは、ゼロから生み出されるのではなく、既出のアイデアを借りてきて組み合わせ、使い回しながら生み出されています」

2「教養を得るための効率的なツール」では、島崎藤村の「三智」を紹介しつつ、以下のように述べます。

「島崎藤村が『本を読んだり、話を聞いたりして得る知恵』『他人との交流を通して、人から得る知恵』『実際に体験して得る知恵』を三智と呼んだように、私も、

・「人」から学ぶ

・「本」から学ぶ

・「旅」から学ぶ

の3つ以外に、教養を身に付ける術はないと考えています」

さらに、続けて著者は以下のように述べています。

「私は、人間が生きる意味は『世界経営計画のサブシステム』を生きることだと考えています。すなわち、人間が生きていく以上、『この世界をどのようなものだと理解し、どこを変えたいと思い、自分はその中でどの部分を受け持つか』を常に考える必要があると思っているのです」

この「世界経営計画のサブシステム」という考え方は非常にユニークであると思いました。

人、本、旅の中でも、もっとも効率的に教養を得られるツールは本であるという著者は、次のような「本が持つ5つの優位性」を紹介します。

(1)何百年も読み継がれたもの(古典)は当たりはずれが少ない

(2)コストと時間がかからない

(3)場所を選ばず、どこでも情報が手に入る

(4)時間軸と空間軸が圧倒的に広くて深い

(5)実体験にも勝るイメージが得られる

この中でも、わたしが特に共感したのが、(4)時間軸と空間軸が圧倒的に広くて深い、でした。世界史にも造詣の深い著者は、次のように述べます。

「共和政ローマ末期の政治家、キケロは、2000年以上も前に、『自分が生まれる前に起きたことを知らないでいることは、ずっと子どものままでいることだ』という名言を残しています。得心の行く教えです」

時間だけではなく、本は空間をも超えさせてくれます。著者は述べます。

「空間を飛び越える能力も、本がいちばんです。

人間は、宇宙に飛び出すことはなかなかできませんが、本を読めば、宇宙の果てがどうなっているのかまで、知ることができます。カール・セーガンの『COSMOS』(木村繁・訳 朝日新聞出版)を読めば、地球外生命の可能性に迫ることもできる。本は、時間をさかのぼり、空間を飛び越える『タイムマシーン』なのです」

さらに著者は、本の優位性について以下のように述べます。

「人、本、旅の質がすべて同レベル(同じ条件)にあるのなら、もっとも影響度が高いのは旅です。旅は、五感のすべてを使って味わうことができるからです。次は人で、本は、いちばん影響度が低い。ですが、つまらない人と会ったり、つまらない場所へ行くくらいなら、むしろ優れた本の影響力のほうが強いと私は思います」

1章の最後では、『暮らしの手帖』を創刊させた人物の伝記である『花森安治伝 日本の暮らしをかえた男』(津野海太郎・著 新潮社)を紹介した後で、次のように述べています。

「生命保険も、よく考えて十分比較して選ばなければ、本当に良い商品やサービスは選べないと思います。生命保険料は、製造原価に相当する純保険料と、保険会社の経費に充当される付加保険料から構成されています。保険は統計のビジネスなので(日本人の平均寿命は誰が計算しても同じです)、純保険料は、会社によってそれほど大きな違いがあるわけではありません。これに対して付加保険料は、販売方法などによって大きく異なります」

続けて、著者は以下のようにセールスを語ります。

「インターネットなどによるダイレクト販売は、いわば消費者が缶ビールを自動販売機で自ら直接購入するようなもの。これに対してセールスによる対面販売は居酒屋で飲むビールです。まったく同じビール(商品)でも、販売方法によって値段が大きく異なることがよく理解できるでしょう。缶ビールを買って自分で冷やして飲むのか、それとも居酒屋に行くのか、それは消費者が自分の頭で考えて自分で選べばそれでいいのです」

2章「本を『選ぶ』―『おもしろそうな本』という鉄則」の1「未知の分野の勉強のしかた」では、新しい知識を得るときは、「厚い本」を最初に読むというノウハウが紹介されています。著者は次のように述べています。

「あくまで一般論ですが、「分厚い本に、それほど不出来な本はない」と私は考えています。なぜなら、不出来な人に分厚い本が書けるとはまず思えないからです。分厚い本をつくるのにはお金もかかるので、出版社も、不出来な人にはまず書かせないと思います。分厚い本が書けるのは、力量のある人です。力量のある人が書いた本なら、ハズレの確率は低いと思います。それに、薄い入門書は、厚い本の内容を要約し、抽象的にまとめたものです。全体像を知らないうちに要約ばかり読んでも、その分野を体系的に理解することはできません」

3「古典を読む意義」では、最初に古典が「優れている」理由を以下のように4つ紹介しています。

(1)時代を超えて残ったものは、無条件に正しい

(2)人間の基本的、普遍的な喜怒哀楽が学べる

(3)ケーススタディとして勉強になる

(4)自分の頭で考える力を鍛錬できる

(1)の「時代を超えて残ったものは、無条件に正しい」というのは極論のようにも思えますが、より正確には「正しいと仮置きする」のだそうです。著者は保守主義者を自認していますが、「保守主義の父」と呼ばれた『フランス革命の省察』の著者エドマンド・バークや、『アメリカのデモクラシー』を書いたアレクシ・ド・トクヴィルに親近感を覚えているそうです。著者は、以下のように述べています。

「バークやトクヴィルが唱えた保守主義とは、『人間社会の中で長い間生き残ってきた制度や慣習は、理屈はどうあれ、人々が受け入れてきており、その限りで正しい。そのために社会がおかしくなってきたら、おかしくなってきた部分だけを少しずつ変えていけばいい』という考え方でした。何百年も続いてきた慣習や制度は、理由などわからなくてもいいので、とりあえず『正しい』と仮置きしておこう。暦など変えなくたって誰も困っていないのだから、そのままにしておこう・・・・・・。世の中の変化に合わせて微調整をしながら、不都合や不満を少しずつ改善していくのが本来の保守の立場です」

これは、まさに人類の誕生以来続いてきた葬儀という慣習、あるいは結婚という制度の正当性を明らかにする考えであると思いました。これまで続いてきた冠婚葬祭は「正しい」と仮置きしておき、世の中の変化に合わせてアップデートしていけばよいのです。日本人は、「葬式は、要らない」などという考え方がいかに乱暴で無茶な思想であるかを知る必要があります。

(2)の「人間の基本的、普遍的な喜怒哀楽が学べる」については、「時代背景が異なる古典が、なぜ、現代の私たちの役に立つのでしょうか。それは、人間の行動を司る脳は、約1万3000年前のドメスティケーションの時代以降、進化していないと考えるからです。なお、ドメスティケーションとは、人間が自然界を支配したいと考えて始めた営為のいわば総称です。植物を支配するのが農業、動物は牧畜、金属は冶金、最後に自然界のルールをも支配したいと考え神という概念を創り出したと考えられています」と説明されています。

さらに著者は、以下のように興味深い考え方を示しています。

「自然科学の分野は、技術の進化にともなって日々新しい発見があります。たとえば、132億光年先の銀河が撮影できるのは宇宙望遠鏡が進化したからであり、『1京回』(1の後ろに0が16個つく)の計算をわずか1秒でできるのは、スーパーコンピュータが進化したからです。でも、文学や音楽といった、比較的技術の助けがいらない人文系の分野は、いつ天才があらわれるかわかりません。ベートーベンを超える交響曲は、いまだにつくられていません。ストラディバリウスを超えるバイオリンも、いまだに登場していません。なぜかといえば、人間の能力や脳の働きは、1万3000年前から進化していないからです。1万3000年という時間は、20万年のホモサピエンスの歴史から見たらわずか数%の時間でしかありませんが、その時間の中で、最高の天才がいつあらわれるかは、アットランダムだと思うのです。だから、最高のバイオリンを製作できる脳を持つ天才が、『たまたま370年ほど前に生まれた』と考えれば、うまく説明がつくのです」

「人間の類型」についての話も面白かったです。19世紀ロシアの小説家であるイワン・ツルゲーネフは『ハムレットとドン・キホーテ』を著し、人間をハムレットとドン・キホーテ型に類型化しました。この2人にドン・ファン(ドン・ジョバンニ)を加えて、以下の3つのタイプも考えられました。

・ハムレット型・・・ああでもない、こうでもないと悩み続けるタイプ

・ドン・キホーテ・・・夢や自分の妄想に向かって、猪突猛進していくタイプ

・ドン・ファン型・・・ひたすら異性を追い求めていくタイプ

ハムレットも、ドン・キホーテも、ドン・ファンも17世紀の前半に創作された人物です。これは偶然でしょうが、著者は次のように述べます。

「人間の類型も、人間の喜怒哀楽も、すでにさまざまな古典の中で最高の天才たちによって明らかにされています。だからこそ、古典は役に立つのです。古典には、人間の本質的、普遍的、根源的、基本的な喜怒哀楽が描かれているのです」

さらに著者は、仕事で失敗したり、鬼のような上司に出会ったときでも中国古典の『韓非子』を読んでいれば、それほど腹を立てたり、落ち込んだりすることはないといいます。「世の中にはいろいろな人がいて大変だけれど、人間という動物はいつまでたっても変わっていないのだなあ」と納得できるからです。著者は述べます。

「古典は、最良のケーススタディです。古典を読めば、人間と人間社会に対する認識を比較的簡単に得ることができます。1からすべて自分で考えなくとも、『巨人の肩の上に立って』、先人が積み重ねた教養をありがたく利用させてもらえばいいのです」

「自分の頭で考える力を鍛錬できる」という考えも共感できました。著者によれば、大学の経済学部の学生でもアダム・スミスの『国富論』を読んだことがないそうです。彼らは、スミスについて「市場経済のコンセプトをつくった人」とか「『神の見えざる手』という有名な言葉を残した人」といった、ウィキぺディアに書かれてある程度のことしか知りません。しかし、著者は実際に『国富論』を読んでスミスの思考過程を追体験すべしとして、「木田元さん(哲学者)がよく言われているように『きちんと書かれたテキスト(古典)を1字1句丁寧に読み込んで、著者の思考のプロセスを追体験することによってしか人間の思考力は鍛えられない』のです」と述べています。

3章「本と『向き合う』―1行たりとも読み飛ばさない」の1「読書の作法」には大いに共感しました。著者は述べます。

「読書は、私にとって大切な時間ですから、本を読むときは、マキアヴェッリのごとく『よし!いまから本を読むぞ』と気合いを入れて読んでいます。読書は著者との一対一の対話です。しかも立派な人と対話をするのです。誠実に、礼節を持って著者と正面から向き合いたい。極端なことを言えば、『きちんとネクタイを締め、正座をして本を読む』ぐらいの気持ちです」

拙著『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)に書いたように、わたしも本には礼節をもって接することを心掛けています。わが書斎には「書見台」があるのですが、書見台に本をセットしたら、背筋を伸ばし姿勢を正して椅子に座ります。そして、ゆっくりと1ページずつページをめくっていきます。この書見台で読むのは、「これぞ!」と決めたリスペクトしている本だけです。 『論語』『孟子』『老子』『荘子』などの中国の書物が多いですが、マルクス・アウレリウスの『自省録』とか、パスカルの『パンセ』とか、『万葉集』や宮澤賢治の詩集なども書見台で読みます。要は、速読にふさわしくない本ということになります。速く読んでもいいような本を書見台に乗せても、かったるいばかりで無意味です。速読すると損をするような本を書見台に乗せれば、じっくり内容を味わえます。そうした意味で、書見台が似合う本は命の通った「真剣な読書」をするに足る本ばかりということになります。

『あらゆる本が面白く読める方法』で披露したわたしの読書法と本書の著者である出口氏の読書法には共通点が多く、たとえば以下の点も同じです。

「同時に何冊かの本を並行して読む人もいますが、私は1冊に集中するタイプです。例外的に、トイレに本を置いておき、『トイレに入ったときは、この本を読もう』と決める場合もありますが、基本的には、1冊を読み終えてから次の本を読むようにしています」

しかしながら、「目次」についての考え方はわたしとは違いました。たいていの読書法では「最初に目次を読み込む」ことを薦めますが、著者は「私は、目次をほとんど読みません」と断言し、以下のように述べます。

「私は、本を読むことと、人の話を聞くことは同じだと考えています。人の話には、目次がありません。聞き飛ばすこともできません。

『この人の話、おもしろそうだな』と思ったら一所懸命聞けばいいし、途中で『なんか、おもしろくないな』と思えば、話を切り上げてしまえばいい。

私にとって、本も同じことです。著者は『1ページ目から順番に、読んでほしい』と思って書いているはずです。だとしたら、読むほうも、1ページ目から素直に読んでいくのが正しい方法だと思うのです。そして、5ページ読んでおもしろくなければ、読むのをやめればいいのです」

続けて著者は、「目次や見出しを拾っても、本を読んだことにはならない」として、「どのような本の読み方をしても人それぞれでいいと思いますが、私は、速読は『百害あって一利なし』だと考えています。人との対話に、速読はありえません。人に会って話を聞くときは、じっくりと相手の話に耳を傾けなければなりません」と述べています。

「ビジネス書との距離の取り方」も、なかなか考えさせられました。

著者はビジネス書をあまり読まないそうですが、主に以下の2つの理由からビジネス書が好きではないそうです。

(1)ビジネス書は、後出しジャンケンである

(2)ビジネス書は、抽象化されすぎている

まず、「ビジネス書は、後出しジャンケンである」と見る著者は、次のように述べます。

「人間は失敗から多くを学びますが、ビジネス書には、あくまで一般論ですが、大きな失敗例はあまり書かれていない気がします。『いやいや、最近のビジネス書には失敗例はたくさん書かれている』と反論する人もいるでしょうが、どれも、相対的に小さくてかわいい失敗例に過ぎないのではないでしょうか。本当に役に立つ失敗例は、なかなか表に出てきません。私が知りたいのは、命に関わるような大きな失敗例です。

けれど、人間には『恥ずかしい』という感情がありますから、自分の失敗例を赤裸々に語ることには抵抗があります。できれば、隠しておきたい、あるいは砂糖をまぶして出したいなどと思うのが人情です」

また、著者「ビジネス書は、抽象化されすぎている」とも見ており、以下のように述べています。

「私は、ビジネスの気づきを得るためにビジネス書を読むことはまずありません。ビジネスは、人間を相手にするものなので、ビジネス書を読むこと以上に、人間社会の本質を知ることのほうが大切だと考えているからです。ビジネスで成功したいのなら、人間と人間がつくる社会を理解することに尽きるのではないでしょうか」

このビジネス書に対する考え方は、じつはわたしも同意見です。現役の経営者である著者の発言ですから説得力も大きく、わたしは「よく言ってくれました!」といった気分でした。ちなみに、ピーター・ドラッカーの本などはビジネス書ではありません。ドラッカーの本こそ「人間社会の本質」を知るための本であり、ビジネスマンは読むべきだと思います。

4章「本を『使う』―著者に左右される人、されない人」の1「 数字・ファクト(事実)・ロジック(論理)」には、気になることが書かれています。

「あるデータによると、日本人の72%が『新聞や雑誌に書かれていることが正しい』と思っているそうです。連合王国(イギリス)の12%、米国の23%はもちろん、あれだけ言論統制が行われている中国の58%と比べても、日本人は記事を鵜呑みにしやすいことがわかります。これは疑いなく『1940年体制』(参照『1940年体制』野口悠紀雄・著 東洋経済新報社)の産物だと思いますが、権威のある人が書いていると、自分の腑に落ちないことが書いてあっても、信じてしまうのです」

著者は「江戸時代」に最低の評価を下しているようですが、これは江戸時代が「栄養失調の社会」だったことが数字でわかっているからだそうです。著者は、以下のように述べています。

「とくに江戸時代末期は、飢饉が起こっても鎖国体制で食料の輸入がままならなかったこともあって、日本人男性の平均身長は150cm台、体重は50kg台まで低下したそうです。江戸時代は戦争のない平和な時代だったと言われていますが、市民が幸せだったとは言い切れません。そもそも政治の役割は『みんなにごはんを食べさせて、安心して赤ちゃんを産める生活水準を守ること』のはずです。そう考えると、身長も体重も縮んだ江戸時代が豊かな時代だったとは思えないのです。少なくとも私は江戸時代に生まれたくはありません」

本書を読んで、著者がいかに稀代の読書人であるかを痛感しました。また、読書で得た教養を実際の生命保険のビジネスに活かしておられる姿は、わたしの人生を考える上においても学びを与えていただきました。

終活WEB「ソナエ」での御縁もあることですし、いつか著者にお会いしてみたいです。そして、「読書」と「終活」についてのお話しを伺ってみたいです。