- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.03.29

『仕事に効く教養としての「世界史」』出口治明著(祥伝社)を読みました。

1948生まれの著者は、ライフネット生命の創業経営者(現在は代表取締役会長兼CEO)であり、無類の読書家でもあります。特に「世界史」についての造詣が深いことで知られます。

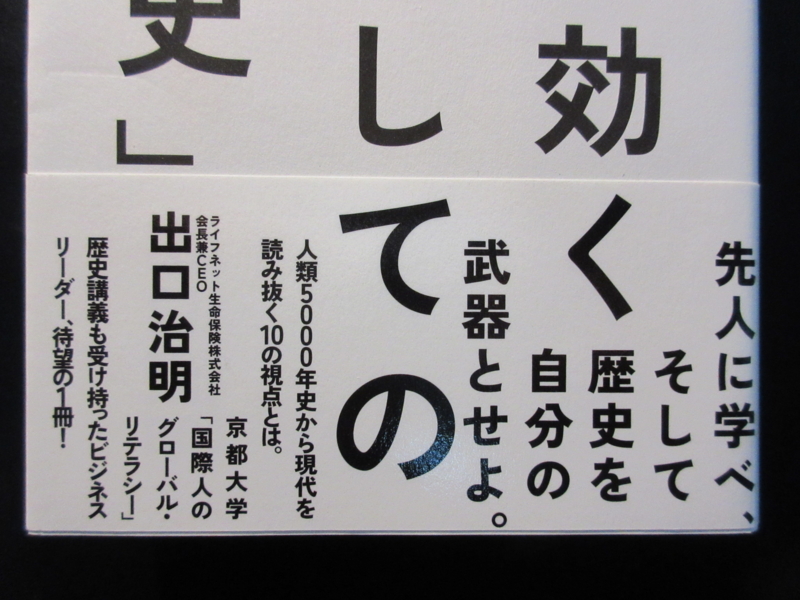

本書の帯

本書の帯

帯には「先人に学べ、そして歴史を自分の武器とせよ。」「人類5000年史から現代を読み抜く10の視点とは。」「京都大学『国際人のグローバル・リテラシー』歴史講義も受け持ったビジネスリーダー、待望の1冊!」と書かれています。

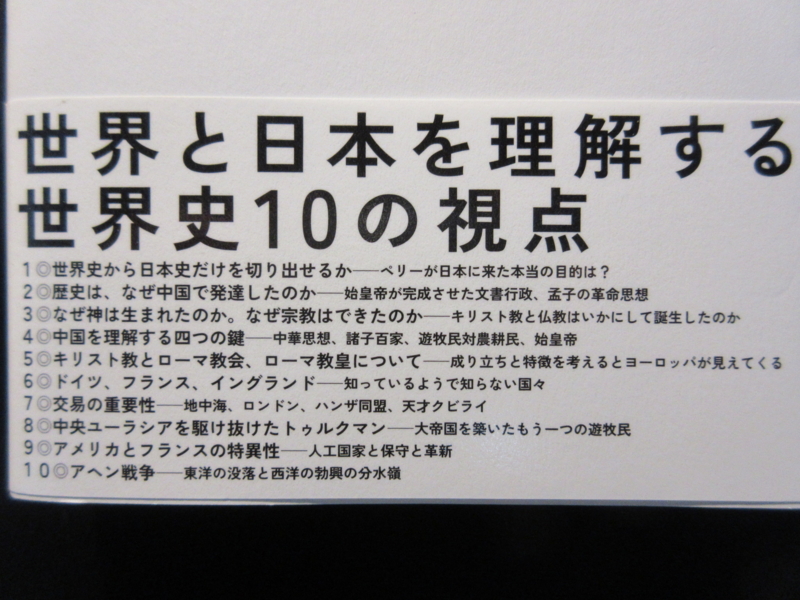

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の目次構成は、以下のようになっています。

はじめに「なぜ歴史を学ぶのか」

第1章 世界史から日本史だけを切り出せるか

―ペリーが日本に来た本当の目的は?

第2章 歴史は、なぜ中国で発達したのか

―始皇帝が完成させた文書行政、孟子の革命思想

第3章 なぜ神は生まれたのか。なぜ宗教はできたのか

―キリスト教と仏教はいかにして誕生したのか

第4章 中国を理解する四つの鍵

―中華思想、諸子百家、遊牧民対農耕民、始皇帝

第5章 キリスト教とローマ教会、ローマ教皇について

―成り立ちと特徴を考えるとヨーロッパが見えてくる

第6章 ドイツ、フランス、イングランド

―知っているようで知らない国々

第7章 交易の重要性

―地中海、ロンドン、ハンザ同盟、天才クビライ

第8章 中央ユーラシアを駆け抜けたトゥルクマン

―大帝国を築いたもう一つの遊牧民

第9章 アメリカとフランスの特異性

―人工国家と保守と革新

第10章 アヘン戦争

―東洋の没落と西洋の勃興の分水嶺

終章 世界史の視点から日本を眺めてみよう

「おわりに」

「出口さんの歴史への深い造詣」(小野田隆雄)

「索引」

はじめに「なぜ歴史を学ぶのか」で、著者は以下のように自身の歴史観を述べています。

「歴史は文科系の学問ではなく総合科学なのです。もっとも文科系、理科系の区別があるのは、日本ぐらいのものですが。一部の人は、よく民族の数だけ歴史があると言ったりしますが、その考え方は間違っています。歴史の正しい姿はやはり1つなので、丁寧に文献を読み、いろいろな自然科学の手法を駆使することによって、たとえば土器や花粉や地層を調べたりして、いろいろなことがわかってきて、より正しい姿に近づくことができる。それが歴史なのだという気がします」

本書の白眉は第3章「なぜ神は生まれたのか。なぜ宗教はできたのか」。この章で、著者は以下のように「神の誕生」について述べます。

「世界にあるものを追いかけていくのではなく、自分が主人になって世界を支配したい。植物を支配するのは農耕です。動物を支配するのが牧畜、これは相手が動物だから少し骨が折れる。金属を支配するのが冶金。これは岩石を掘ったり火を使ったりするので、かなり骨が折れる。こうして植物、動物、金属と順番に支配していくうちに、人間は自然界のルールをも支配したいと思うようになるわけです。この世界をつくっているルールを支配したいと考えはじめる。それがたぶん神の誕生につながったのだろうと思います」

著者は、宗教を生み出した「時間」についての考え方を述べます。

「BC1000年頃のことですが、何年頃に生まれたのか本当にはわかっていないのですが、ペルシアの地にザラスシュトラ(ツァラトゥストラ、ゾロアスター)と呼ばれる天才が現われて、新しい概念を考え出しました。

『世界の始まりは神様がつくったのである。世界の終わりには、人間がやってきたことを神様が審判をして、正邪を分ける』

一直線に流れる時間の終わりに神様の最後の審判を置く、という画期的なアイデアをザラスシュトラは生み出したのです。これで直線の時間は完結しました。神様は人間の世界をつくり、万物をつくり、この世の終わりには神様が審判をして、そこでこの世界はいったん終わる。そのあとは無限の天国と地獄があるとか、いろいろな発想がありますが、ともかく時間には終わりがあって、最後には神様が審判をする、という概念が一つできました。この概念が、直線に流れる時間という考え方に革命的なインパクトをもたらしたと思います」

続いて、著者は以下のように述べています。

「こういう人間の心性を前提に、回っている時間という考え方も生じてきました。人間の生から死までと考えたら、たしかに年老いていくことは一直線ですが、けれども草は1年ごとに生え変わるじゃないか。葉は枯れても根が残っていたり、種子が発芽して、また生えてくる。だから、じつは生命というものは回っているんだよ。いままで、あなたの体の中にあって生きていた生命は死ぬと肉体から離れていくけれど、時間と一緒に回っていて、草の種子が芽生えるように、どこかでまた新しく生まれてくるんだよ。だから終わりがないんだよ。時間は回っていて、生命も回っているという考え方が、登場してきます」

そして、著者は以下のように仏教を持ち出します。

「このように時間を循環する円環でとらえる宗教の代表が、たぶん仏教だと思います。この循環する時間の考え方は、インドからペルシアを経てヨーロッパにも流れていきました。ギリシアの哲学者・数学者・宗教家でもあったピタゴラスは、マグナ・グレキア(南イタリアにあったギリシアの植民地)で自分の教団を組織しました。このピタゴラス教団は、霊魂の不死や輪廻という考えを信じていたようです」

時間が回って輪廻転生が生じると考えたら、そこからどのような思想が生まれてくるのでしょうか。著者はそれは「この世は全部仮の姿である」という思想であるとして、以下のように述べます。

「どれが本当の姿なのか。そうすると本当の姿を探し求めたいという、要求が生まれてきます。この要求を思想として大成したのがおそらくプラトンです。彼はピタゴラス教団から多くを学び、たいへん大きな影響を受けました。そして彼は、世の中にある姿はすべてが仮の姿で、美しいものを美しいと感じたり、正義を愛するような、生成消滅することのない永遠の本質を人間や世界は持っていると考えて、それをイデアと名付けました。僕は、プラトンのイデアという考え方の大本は、時間の循環論から来ているような気がします」

「輪廻転生」といえば、なんといっても仏教です。著者は述べます。

「仏教の考えは輪廻の思想が根本にあります。人間は転生する。来世は何になるかわからない。悪いことをしたら動物になってしまうかもしれないぞ、という考えです。1番悪いことは人間を殺すことだ、そして生き物を殺すことだ。次に泥棒をすることだ。他人の妻を盗むことだ。そういうふうに悪をいましめた。そうしないと、来世は動物になるか、地獄に落ちますよ。けれども、なるほど善行を積めば、お金持ちになれるかもしれないし、王様になれるかもしれないが、いったい何回生きたり死んだりグルグル回るのだろう。くたびれるじゃないか。4、5回で許してもらえないか。生きているのが、つらくなる。そういうふうに考える人も出てきます。けれども、こういった高次元の、生きる悩みを考える人は生活が豊かで知識水準の高い人です。極言すれば、食うための苦労とは無縁な人々の悩みです。生きることに精一杯の人々には、生きるための悩みはあっても、このような形而上学的な悩みは、生じてくる余裕がありません」

そして、著者は「仏教の発生」について述べています。

「ブッダは、都市のインテリ階級を対象に、この輪廻転生の輪から抜け出る道を教えました。それが涅槃です。この世界を深く見つめ、自分が人間として正しく生きていけば、人は自然に永遠のやすらぎ、涅槃に到達できますよ、死は恐ろしくありませんよ、と教えました。こうして仏教は始まりました。仏教は、当初から担い手が都市のブルジョアジーであったのです」

第4章「中国を理解する四つの鍵」にも考えさせられました。著者は諸子百家を取り上げ、孔子に代表される儒家について以下のように述べます。

「まず、儒家は先祖を大切にしますから、立派なお葬式(厚葬)を出すことがとても大切だという考えになる。しかし、立派な葬式を出すためにはお金が必要になる、ということで、これは要するに高度成長を謳歌する考え方です。国が豊かになれば、立派な葬式を出して祖先を敬うこともできるのだ、ということです。まじめに生き、家庭を治め、社会を治め、王様にちゃんと従い、長幼の序を大事にし、反抗をせず、高度成長を謳歌し、お葬式も立派に出し、税金もたくさん払えるようになりなさい。皆さん豊かになりますよ。

まさに儒家の思想は、BC500年代の高度成長期の時代の追い風を受けていました」

このような儒家についての見方に異論はないのですが、続く墨家についてのくだりには、読みながら「?」と思える部分もありました。いつか著者にお会いする機会があれば、儒家と墨家について意見交換してみたいです。

「墨家の考え方は、高度成長を目指す為政者にとっては一番腹立たしい。だから秦の始皇帝が全国を統一したときに、墨家は徹底的な弾圧を受けました。焚書坑儒です。焚書坑儒とは、医薬や卜筮(うらない)、農事などの実用書を除く書物を焼き、500人近い儒家を穴埋めにした、始皇帝の暴挙として昔は教わりました。しかし事実は墨家をはじめとした反体制的な思想が抹殺されたのだと思います。始皇帝は史上まれにみる有能な皇帝でした。彼は墨家の思想を、彼の政策にとって有害無益だと判断して、徹底的に消去したのではないか。そう推測する主な理由は、秦漢帝国以降の中国史の中に、孔子を中心とする儒家や老子や荘子を中心とする道家の思想は脈々と生き続けているのに、墨家はその姿が消えてしまうからです」

著者が「中国を理解する四つの鍵」の三つ目に挙げた「遊牧民と農耕民の対立と吸収の歴史」も興味深かったです。著者は次のように述べています。

「中国の歴史は、北から絶えず入ってくる遊牧民と、長江(揚子江)をベースとした農耕民の緊張関係の中でとられるのが、一番わかりやすいと思います。そして、この緊張関係の結果は、中国は国土が広くて豊かなので、入ってきた遊牧民が次第に吸収され、贅沢に慣れて消えてしまうことです。遊牧民が農耕民と対峙しているうちは、緊張感もあってまだいいのですが、自分たちが優位に立って支配しはじめるうちに、中国は文化も高く物資も豊かなので、いつのまにか気を許してしまう。そして尚武の気風を失って、1つの遊牧民が消えてゆくのです。侵略した側が、侵略された側に影響を受けて吸収されてしまうのが、中国史の大きな特徴だと思います。ここでは、その歴史の大きな流れについてお話しします」

そして、「中国を理解する四つの鍵」の四つ目が「始皇帝」です。

「すこし大胆なことを言えば、中国という国は、少なくともこれまでの歴史のうえでは、じつはあまり対外的には侵略的ではないのです。朝鮮やベトナムなど、地続きのところに対しては、始皇帝の時代から自分たちの庭だと思っていますから、かなり無遠慮です。しかし中国の本来的な強さは、むしろ侵略者を全部飲み込んでしまうところにある。飲み込んで自分の腸の中で吸収してしまうような強さなので、マケドニア王から始まって、ギリシアを支配しペルシアを征服してインドまで遠征するなど生涯を他国への侵略に費やしたアレキサンダー大王のような人はあまり生まれていません。これまた、中国史のおもしろいところです」

第5章「キリスト教とローマ教会、ローマ教皇について」では、ローマ教皇の力が考察され、著者は次のように述べています。

「ローマ教皇の力の源泉は何かと言えば、資金と情報だと思います。お金というのはわかりますね。ありとあらゆる宗教はだいたい非課税ですから、お金が集まります。しかもローマ教会は聖年も始めていて、初めは50年に1度だったのですが、1400年からは原則25年に1度となっています。いわば新宮の式年遷宮のようなもので、この年にローマに巡礼すると特別の赦しが与えられるため、世界中から信者がお金を持ってローマに集まってくる」

次は情報です。ローマ教会は13世紀に、近くの教会で司祭に罪を告白したら許されるという仕組みを、制度化しました。「耳聴告白制度」と呼ばれるものです。普通の庶民の告白は「私は妻子ある素敵な男性に恋をしてしまいました」といった話がほとんどでしょうが、中には「領主に頼まれて、武器をこっそり作ってしまいました」といった物騒な告白もあったかもしれません。著者は「すべての人がちょっとでも悪いことをしたときに、司祭に告白さえすれば救われるという制度は、情報の宝庫になっていきます」と述べます。なるほど、これは、わたしも気づきませんでした。

第6章「ドイツ、フランス、イングランド」では、「ヴァイキングの人たちはもとは商人であった」として、以下のように述べられています。

「これは世界共通ですが、海で交易を行なう人々は、フェアなトレードが成り立つときは商人であり、アンフェアなことをされたら海賊になるのです。そのうちに、中にはいつも海賊をやったほうが得だ、儲かるという人も生まれてくるわけですが、『ヴァイキングすなわち海賊』ときめつけるのは、かわいそうな話だと思います」

第7章「交易の重要性」では、地中海の交易ルートを巡って栄えた都市、滅亡した都市について考察され、著者は次のように述べています。

「ローマ帝国は、交易にはたいへん積極的でした。絹も、火葬に用いられる乳香や没薬などの東方の香料も、ローマ人は大好きでした。しかしキリスト教が国教になり土葬が中心になると乳香や没薬の需要は激変し、『幸福なアラビア』(現在のイエメン)の時代は終わったのです。ローマ帝国が盛んな頃は、ヨーロッパもアフリカも全部ローマ領でしたから、地中海はローマの内海、瀬戸内海のようなものでした」

第9章「アメリカとフランスの特異性」では、「人工国家だから、思いがけないことが起きる」として著者は以下のように述べています。

「アメリカンドリームに関連しますが、いまのアメリカの強みは、世界中から優秀な留学生を集める力にあると思います。現在100万人近くいます。アメリカの大学は、授業料とかで年間300万円はかかると言われていますから、生活費を入れたら400~500万円はかかります。もし2年間学ぼうとしたら、1000万円が必要です。100万人が1000万円を持って入国して来たら、それだけで、10兆円の有効需要が生まれます。これだけでGDPが1%増えます」

著者は「アメリカの特異性」についても言及し、3つの点を指摘します。最初は「大統領が尊敬される理由」として、「やはり人間の究極の問いは、自分がどこから来たのか、どこへ行くのかということで、そこを遡っていくと、アメリカでは最後は憲法と大統領になるのでしょう」と述べています。続いて「やり直しの舞台を提供できる広大な大地があった」として、以下のように述べています。

「アメリカが特異なのは、人工的にできた国家であることに加えて、人々にやり直しの舞台を何回も何回も提供できた国であった、ということです。たとえば英国で食い潰して、インドに行ってまでまき直そうという例はありました。しかしアメリカの場合は、植民地ではなくて自分の国です。しかも地続きで、横に同じような気候風土が、ずーっと開けていた。そしてそれが全部肥沃な土地だったのです」

そして3点目は「西部の保安官から世界の保安官へ」として、著者は以下のように述べています。

「これほど社会に銃が氾濫している先進国はありません。それを堂々と、これは市民の固有の権利であると言い切れるのは、西部開拓史で銃が実際に機能したからです。銃の出てこない西部劇はありません。あれは単なる娯楽ではなく、実際にあったこと、歴史なのですね。『シェーン』でも『夕陽のガンマン』でもそうですが、やはり、アメリカにはどうしても許せない悪い奴は最後は暴力で片をつけるという文化が、残っているような気がします。その文化が、ベトナム戦争やイラク戦争に対する姿勢にも、出ているように思います」

終章「世界史の視点から日本を眺めてみよう」では、「なぜ、戦後の高度成長は生まれたのか」というテーマが取り上げられ、著者は以下のように述べています。

「すこし角が立つ表現になりますが、日本の幸運は毛沢東のおかげです。もし蔣介石が北京に残っていて、共産党政権が成立していなかったら、アメリカは日本を歯牙にもかけなかった可能性があります。しかも毛沢東は、長く生きたので、大躍進や文化大革命などを発動して、中国はなかなか立ち直ることができなかった。そのこともあって日本は、アジアにおける唯一の工業国として、繁栄を独占できたのです」

続いて著者は、以下のように述べます。

「半藤一利さんが、どこかで『明治維新の成功は毛沢東が早く死んで、鄧小平が早く権力を握ったことにある』と喝破なさっていました。毛沢東は西郷隆盛で、鄧小平は大久保利通です。西郷隆盛は詩人の魂を持った人です。毛沢東も詩人としては傑出しています。詩人は理想家肌で、経済に疎い人です。そういう幸運も、日本経済の高度成長を助けてくれました」

また、「日本の『社会常識を、世界史の視点で考え直してみる』では、以下のように述べられています。

「日本の戦後は特殊な世界であったと、僕は思っています。アメリカとソ連の対立軸に、蔣介石と毛沢東が絡み、世界の大きな歴史の流れの中で、幸運の女神が5回くらい連続してウインクしたのが、戦後の日本だったと思うのです。高度成長期は、ガラパゴス的な、例外的な時代であったという認識を持つだけでも、歴史の見方がずいぶん変わってくるのではないでしょうか」

最後に「おわりに」では、著者は本書の読者、それも若い読者に向けて次のようなメッセージを送ります。

「とりわけ未来ある若い皆さんには、人生の出来事に一喜一憂するのではなく、長いスパンで物事を考え、たくましく生き抜いてほしいと思います。そのためには、目前の現実にばかり心を奪われることなく、自分のアンテナを高く広く張りめぐらして勉強してほしい。そして、今日まで流れ続け、明日へと流れて行く大河のような人間の歴史と、そこに語られてきたさまざまな人々の物語や悲喜劇を知ってほしいと思います。それが人生を生き抜いていく大きな武器になると思うのです」

本書は、非常にスリリングな知的刺激に満ちた本でした。本書を読んで、わたしは著者の読書量、教養の豊かさ、そして世界史的視点というものに大いに感銘を受けました。なによりも、それらが生命保険という現実のビジネスに役立っているところが素晴らしい。わたしも著者のような教養のあるビジネスマンを目指したいと思いました。そして、いつか著者にお会いしてみたいです。話したいことは山ほどあります!