- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1087 評伝・自伝 『絶歌』 元少年A(太田出版)

2015.06.28

6月28日になりました。ちょうど18年前の今日、神戸連続児童殺傷事件における殺人及び死体遺棄の容疑で1人の男子中学生が逮捕されました。自ら「酒鬼薔薇聖斗」と名乗った元少年Aです。彼が書いた手記『絶歌』(太田出版)を読みました。

発売された禁断の書

発売された禁断の書

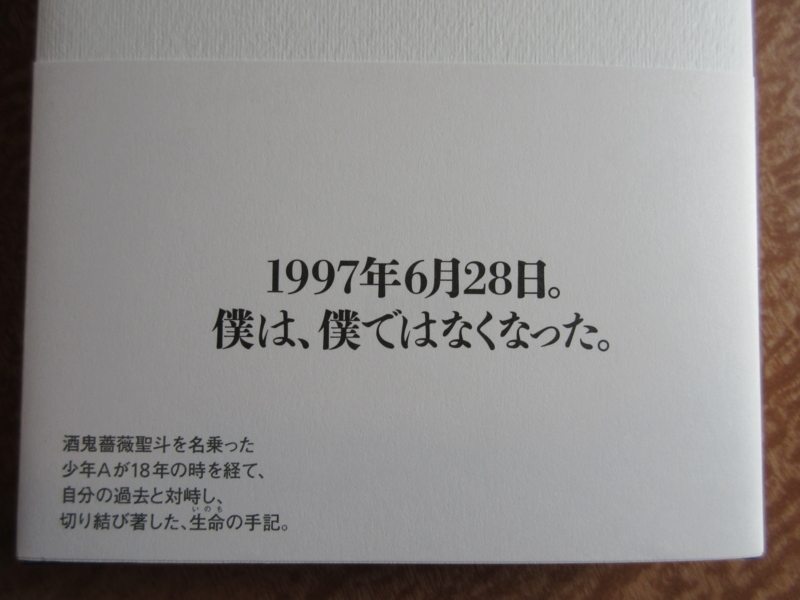

白い表紙カバーに白い帯。まるで禊のような雰囲気を漂わせた本ですが、これは紛れもなく、1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の当時14歳だった加害者男性(32)による手記なのです。

本書の帯

本書の帯

帯には「1997年6月28日。僕は、僕ではなくなった。」「酒鬼薔薇聖斗を名乗った少年Aが18年の時を経て、自分の過去と対峙し、切り結び著した、生命の手記」と書かれています。

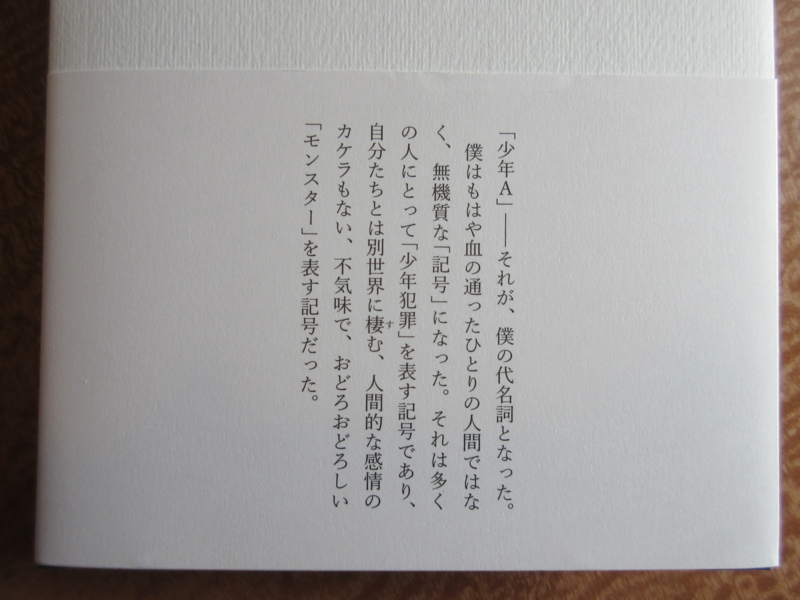

本書の帯の裏

本書の帯の裏

11日に本書が出版されて以来、大変な物議をかもしています。ネットでは猛烈なバッシングが展開されていますが、そんな中で、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏(39)は、自身のブログに「元少年Aの手記を、私は評価したい」とのタイトルで、本書について「犯した過ちから背を向け逃げているわけではなく、ちゃんと向かい合っている、と私は判断した。そうなると、彼の『体験』は極めて特異なものであり、そこから紡ぎだされる心情や考え方は『貴重なサンプル』ともいうことは出来る」と述べています。

一方、タレントのフィフィさん(39)はツイッターで「少年Aの手記出版を貴重な資料として賛成する意見もあるけど、資料と言うなら手記として加害者が出すのでなく、専門家を通して被害者の承諾を得た上で出版したらいい。そうしてこそ犯罪者心理を研究する資料として成立するのでは?」と疑問を呈しています。ちなみに、長谷川氏も、フィフィさんも、被害者の承諾も得ず出版されたことは間違っていると語っています。

この手記の出版によって、「サムの息子法」と呼ばれる米ニューヨーク州の法律が注目されています。加害者が犯罪行為をもとに手記を出版するなどして収入を得た場合、被害者側の申し立てにより収益を取り上げることができるという法律です。1970年代のニューヨーク州の連続殺人事件を機に制定されました。その後に改正が施されながらも、同様の法律が米国約40州に広がっています。ある意識調査によれば、日本では9割以上の人が「サムの息子法」を導入すべきであると考えているそうです。

たしかに、人を残虐な方法で殺して、出所後にその手記を出して印税を稼ぐというのは「殺人ビジネス」と言われても仕方ないでしょう。ネットでは、「未成年のときに社会現象になる事件を起こせば出所後に本にすれば不自由なく暮らせるのか」「これで人殺して本書いて儲けるっていう一連の流れが出来るね」といった意見を多数見ることができます。

なぜ、元少年Aはこの手記を出版しなければならなかったのか。彼は、本書の最後に次のように書いています。

「この十一年間、沈黙が僕の言葉であり、虚像が僕の実体でした。僕はひたすら声を押しころし生きてきました。それはすべてが自業自得であり、それに対して『辛い』、『苦しい』と口にすることは、僕には許されないと思います。でもぼくはそれに耐えられなくなってしまいました。自分の言葉で、自分の想いを語りたい。自分の生の軌跡を形にして遺したい。朝から晩まで、何をしている時でも、もうそれしか考えられなくなりました。そうしないことには、精神が崩壊しそうでした。自分の過去と対峙し、切り結び、それを書くことが、僕に残された唯一の自己救済であり、たったひとつの『生きる道』でした。僕にはこの本を書く以外に、もう自分の生を掴み取る手段がありませんでした」

元少年Aは、手記出版の動機を「自分が生きるため」というのです。ということは、彼は「生きたい」と思っているのでしょう。でも、彼が命を奪った2人の犠牲者も「生きたい」と思っていたはずで、その2つの尊い「生」を理不尽にも奪った張本人が「生きたい」から手記を書いたというのは身勝手だと言われても仕方ないでしょう。もっとも私小説風の『絶歌』を書くことによって、彼が自分の忌まわしい人生を物語化したかったのだということは理解できます。人は生きるために「物語」を必要とする生き物ですから。

いずれにせよ、どうしても手記を出版したいと考えた彼は、幻冬舎の見城徹社長に手紙を書いたそうです。手書きで便箋何十枚もの手紙だったそうですが、「自分の本を出してくれるのは見城さんしかいない」という熱い想いが込められていたそうです。「週刊文春」6月25日号の特集記事「少年A『手記』出版 禁断の全真相」によれば、その手紙を読んだ見城氏は「編集者として本能的に体が動いた。その時点では本人かどうかはわからなかったけど、偽者でも別によかったんだ。これだけの手紙を書ける人にまずは会ってみよう」と思ったそうです。その後、見城氏は元少年Aと3回会い、生活費400万円以上を貸して、太田出版に紹介します。そして、『絶歌』は幻冬舎ではなく太田出版から刊行されました。

太田出版の編集者は、同社の取締役である落合美砂氏でした。落合氏は、あの世間を震撼させた『完全自殺マニュアル』鶴見済著(太田出版)の担当編集者でもありました。よほど問題書に縁のある人なのですね。ちなみに、この『完全自殺マニュアル』を読んで婚約者が自ら命を絶った経験を持つという編集者の中川淳一郎氏は、「『絶歌』と版元の太田出版は、ただの外道である いまだに悲劇の主人公ぶる幼稚な酒鬼薔薇」というWEB記事を書いており、今回の手記の出版を徹底的に批判しています。一方、その記事に対する「馬鹿じゃねえの。<中川淳一郎の『絶歌』批判について>」という匿名ブロガーの記事もよく読まれているようです。

落合氏自身は、「弁護士ドットコムニュース」の「神戸連続殺傷事件『元少年A』はなぜ手記を出したのか? 太田出版・編集担当者に聞く」で自説を展開しており、その意見にまったく賛同はできないものの、わたしは「逃げも隠れもせず、堂々としているな」とは思いました。落合氏は『絶歌』の奥付にも「編集 落合美砂」のクレジットをわざわざ入れており、自分に持ち込まれた原稿に「編集者として本能的に体が動いた」にもかかわらず、社会的批判を浴びることにビビって他社に回した見城氏とはえらい違いです。

この読書館でも紹介した『殉愛』の出版で告訴されてもまったく動じなかった見城氏も、さすがに今回の『絶歌』出版にはビビったようですね。見城氏は日頃より「アウトローの美学」を追求しておられる方のようですので、「信条があるなら、覚悟を決めればいいのに・・・意外とだらしねぇなあ」と思いました。まあ、それだけ『絶歌』は『殉愛』など比較にならないほどの猛毒を含んだ書だということでしょう。

前置きがとても長くなりました。本書の内容について見たいと思います。本書は2部構成で、第1部は1997年6月28日に当時14歳だった筆者が逮捕されて「少年Aになった日」から始まります。事件を起こした当時のことが書かれていますが、殺人そのものについての描写は簡潔で、そこに至ってしまった著者自身の心境が過剰ともいえる修飾語や形容詞とともに綴られています。第2部では、21歳だった2004年、医療少年院を出て、社会復帰してから現在に至るまでの出来事が語られています。また、被害者遺族への贖罪の気持ち、家族への感謝の気持ちなども書かれています。

本書を読んで、まず驚くのは著者の独特な文章です。担当編集の落合氏は、原稿を一読して「すごい文章力」だと思ったそうですが、たとえば著者は本書の17ページに以下のように書いています。

「勤勉な郵便配達人のように花から花へと花粉を届けるモンシロチョウを見ても、アクリル絵の具の塗り潰したようなフラットな青空や、そこに和紙をちぎって貼り付けたような薄く透き通った雲を見ても、そのすべてが僕を蔑んでいるように感じた」

正直、わたしは「文章力はあるな」と思いました。アマゾンのレビューなどでは、ちゃんと読んでいるかどうかも怪しい人々が「稚拙な文章」とか「オナニー文体」とか散々なコメントをしていますが、「それなら、あなたはこれだけの文章を書けるのですか?」と言いたいです。多くの人が指摘するようにナルシスト的な文体であることは確かですし、こういった文体に嫌悪感を感じる人もいることと思いますが、わたしは「初期の三島由紀夫みたいな文章だな」と思いました。ちなみに、わたしと親しい某思想家が「酒鬼薔薇聖斗は三島由紀夫の生まれ変わりのように思える」と真剣な表情で語っていたことを思い出しました。

実際、著者である元少年Aの愛読書は三島由紀夫の『金閣寺』だそうです。彼は大の読書家で、特に三島と村上春樹がお気に入りだとか。村上春樹の作品では『海辺のカフカ』や『レキシントンの幽霊』所収の「トニー滝谷」などが本書で引用されたり、登場したりしています。そういえば、『絶歌』はハルキ的な文体であるとも思えます。もっとも、村上春樹が三島由紀夫の影響を強く受けていることは周知の事実ですが・・・・・・。

その他にも、本書にはドストエフスキー『罪と罰』、太宰治『人間失格』、大藪春彦『野獣死すべし』、村上龍『コインロッカー・ベイビーズ』などの小説が引用されています。また、古谷実のコミックである『ヒミズ』や『ヒメアノ~ル』、松任谷由実の「砂の惑星」、さらには「ダウンタウンのごっつええ感じ」の松本人志に影響を受けたと書かれています。これを読んで、名前を出された人々、たとえばユーミンなどは何を思うのでしょうか?

さて、本書の第一部には「それぞれの儀式」という章があります。この「儀式」という言葉が心に引っ掛かりました。著者は土部淳君を殺害した遺体を隠した入角ノ池のほとりにある大きな樹木を「アエダヴァーム(生命の樹)」と名付けていましたが、「それぞれの儀式」に以下のように書いています。

女性器と男性器のイメージを重ね合わせたアエダヴァームは、僕にとって”生命の起源”だった。その生命の起源を象徴する樹の根元の洞に、僕は遺体の一部を隠した。僕は、心のどこかで淳君を”生き返らせたかった”のではないか。

ふざけた事をほざくなと思われるかもしれない。しかし、極限状態に置かれた人間というものは、時に正常な頭ではとうてい思い浮かばない不可解な行動に出ることがある。

英会話講師リンゼイ・ホーカーさん殺害容疑で指名手配され、2年7か月ものあいだ全国を転々としながら逃げ続けた市橋達也は、その極限状態の逃走生活の中で、「被害者を生き返らせるため」に四国八十八箇所のお遍路巡りを行った。

光市母子殺害事件の犯人である元少年は、母子を殺害後、母親の遺体を「生き返らせるため」に屍姦し、子供の遺体を「ドラえもんに助けてもらうため」に押入れに隠したのだと話した。

世間や被害者の感情を逆撫でするような彼らの不謹慎な言動を、僕は彼らと同じ(人間であることを捨てきれなかった未熟な)一殺人者として、一笑に付すことはできない。

彼らがどこまで本気でそういった「よみがえりの儀式」を行ったのかはわからない。自分自身についてさえ、何を考えていたのかは未だによくわからない。(『絶歌』P.33~34)

精神科医の片田珠美氏は、本書を読んで、著者と1980年代に世間を震撼させた連続幼女殺人犯の宮崎勤との共通点を感じたといいます。「週刊文春」6月25日号の「少年A『手記』出版 禁断の全真相」特集の「祖母の遺影前での精通から猫惨殺まで 私はこう読んだ」で、片田氏は両者の共通点について次のように述べています。

「まず、いずれの場合も、愛する者の死という喪失体験が精神状態の激変をもたらしている。宮崎勤は、祖父の死後何かにとりつかれたようにビデオ収集に熱中するようになり、祖父再生の儀式として殺害した幼女の遺体の一部を食べている」

「Aも祖母の死後、『祖母の位牌の前で、祖母の遺影に見つめられながら、祖母の愛用していた遺品で、祖母のことを想いながら、精通を経験した』という。この最初の射精で経験した快楽を忘れられなかったからこそ、祖母の部屋で”冒涜の儀式”を繰り返し、やがて性的な衝動に突き動かされて猫を殺すようになる」

つまり、宮崎勤と元少年A共通のキーワードは「儀式」なのです。わたしは日々、「儀式とは何か」について考え続けているのですが、わたしは、儀式の本質を「魂のコントロール術」であるととらえています。儀式が最大限の力を発揮するときは、人間の魂が不安定に揺れているときです。儀式は、その不安定な魂を安定させるテクノロジーなのです。殺人者の不安定な魂の安定法も「儀式」と呼ばれたことは皮肉ですが、一般に日本で一般的な儀式は「冠婚葬祭」と呼ばれます。まずは、この世に生まれたばかりの赤ん坊の魂。次に、成長していく子どもの魂。そして、大人になる新成人の魂。それらの不安定な魂を安定させるために、初宮参り、七五三、成人式などがあります。

また、これから結婚する新郎新婦の魂は喜びに満ちているようで、じつはさまざまな不安に揺れ動いてもいます。その不安な魂を安定させ、「結魂」を果たすために結婚式というものはあるのです。さらに、老いてゆく人間の魂はも不安だらけです。なぜなら、人間にとって最大の不安である「死」に向かってゆく過程が「老い」だからです。しかしながら、日本には「長寿祝い」と総称される、老いてゆく者の不安な魂を安定させる一連の儀式があります。

そして、人生における最大の儀式としての葬儀があります。葬儀とは「物語の癒し」です。愛する人を亡くした人の心は不安定に揺れ動いています。大事な人間が消えていくことによって、これからの生活における不安。その人がいた場所がぽっかりあいてしまい、それをどうやって埋めたらよいのかといった不安。残された人は、このような不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。心が動揺していて矛盾を抱えているとき、この心に儀式のようなきちんとまとまったカタチを与えないと、人間の心はいつまでたっても不安や執着を抱えることになりますこれは非常に危険なことなのです。

死者が遠くへ離れていくことをどうやって演出するかということが、葬儀の重要なポイントです。それをドラマ化して、物語とするために葬儀というものはあるのです。また、葬儀には、いったん儀式の力で時間と空間を断ち切ってリセットし、もう一度、新しい時間と空間を創造して生きていくという意味もあります。もし、愛する人を亡くした人が葬儀をしなかったらどうなるか。そのまま何食わぬ顔で次の日から生活しようとしても、喪失でゆがんでしまった時間と空間を再創造することができず、心が悲鳴をあげてしまうのではないでしょうか。ある意味、自殺の連鎖による「人類の滅亡」を葬儀という文化装置が防いできたのです。

さらに、一連の法要があります。これらは故人をしのび、冥福を祈るためのものです。故人に対し、「あなたは亡くなったのですよ」と今の状況を伝達する役割があります。また、遺族の心にぽっかりとあいた穴を埋める役割もあります。動揺や不安を抱え込んでいる心にカタチを与えることが大事なのです。儀式には、人を再生する力があるのです。

そこで、元少年Aです。彼は祖母を非常に愛しており、その死を心から悲しんだようです。しかし、両親は彼をしっかり祖母の葬儀に遺族として出したのでしょうか。そして、祖母と別れの儀式をきちんと経験させたのでしょうか。本書に祖母の葬儀の場面は登場しません。登場するのは、祖母の遺体と対面した以下の場面です。

家に帰り、祖母の部屋に通された。紫の生地に鶴と松の木の反復模様をあしらった祖母の使っていた布団の中に、かつて「祖母だった」物体があった。顔はむくれ、眼窩は落ち窪み、唇のあちこちに小さな切り傷がついている。喉にはチューブを挿し込むために切られた傷跡が生々しく残り、ぴったり閉じられた黒ずんだ瞼には無数の細かい皺が寄り、灰色に変色した髪は銅線のように弾力がなく、僕が振れると指の跡をくっきりと残した。

(『絶歌』P.42)

このとき、著者は小学4年生でした。「週刊文春」の「祖母の遺影前での精通から猫惨殺まで 私はこう読んだ」で、ノンフィクション作家の柳田邦男氏は「驚愕の映像記憶と懺悔のリアル」で、この著者が祖母の遺体と対面した場面に言及し、「小四の男の子がここまでディテールの特徴を見つめ記憶に刻むとは、ただ驚くばかりだ。瞬間の映像記憶能力と言おうか」とコメントしています。では、著者は変わり果てた祖母の姿を見てどう思ったのでしょうか?

これが祖母なのか?

入院の日、僕の両頬を両手でつねり「すぐ帰ってくる」と言って出て行った祖母と、今自分の眼の前にあるこの物体が、「同じ人」だとはどうしても認められなかった。

祖母はどこかよそにいるのだ。これが祖母であるはずがない。そんなことがあっていいわけがない。

だが眼の前にいるのは確かに僕が愛し、僕を愛してくれた祖母だった。冷たく固い、得体のしれない物体と化した、祖母だった。その口はもう二度と僕の名を呼ぶことはない。その手はもう二度と僕の頬を優しくつねってはくれない。

自分の内部から何かがごっそりと削り取られたのを感じた。確かな消失感が、そこにあった。僕はこの時はっきりと悟った。「悲しみ」とは、「失う」ことなんだと。(『絶歌』P.42~43)

その「失う」という「悲しみ」を経験した著者ですが、癒されることはありませんでした。彼の悲しみは深かったにもかかわらず、グリーフケアとは無縁でした。彼が生前の淳君について言及した「ニュータウンの天使」で次のように書いています。

「祖母の死をきちんとした形で受け止めることができず、歪んだ快楽に溺れ悲哀の仕事(グリーフワーク)を放棄した穢らわしい僕を、淳君はいつも笑顔で無条件に受け容れてくれた。淳君が傍にいるだけで、僕は気持ちが和み、癒された。僕は、そんな淳君が大好きだった」

祖母の死後、祖母の愛犬で、著者自身も可愛がった柴犬の「サスケ」が祖母の後を追うように老衰で死にました。「愛する者たちを次々に奪っていく”死”を前に、僕は余りにも無力だった」という著者は、サスケの死を次のように書いています。

十二月の寒い朝にサスケは死んだ。母親が泣きながらサスケの死体をダンボール箱に入れた。僕は泣かなかった。

「おばあちゃんのとこへ行ったんやわ」

母親が言う。なんてくだらない感傷だろう。サスケはただ死んだのだ。自らの生を噛み締める牙をなくし、呼吸への渇望をなくし、醜態を晒しながら死んでいったのだ。それ以上でも以下でもない。眼の前にはただ、”物体化した死”が転がっているだけだ。

「眠っているように穏やかできれいな死に顔」というものを、僕は認めることができない。僕は誰より間近で死の匂いを嗅いできた。死の舌触りを知っている。”死”が「穏やか」で「きれい」なはずがない。だからこそ死は愛おしい。(『絶歌』P.53)

わたしは、これを読んで、著者は「唯物論者」なのだと悟りました。唯物論の立場ならば、死はただひたすら「死体」という物体を生み出す現象に過ぎません。そこに「霊魂」というものの存在を想定しない限り、「慰霊」も「鎮魂」もありません。本書に犠牲者たちへの「贖罪」の言葉はあっても、「慰霊」も「鎮魂」というものがすっぽりと抜け落ちている理由がわかりました。

祖母とサスケの死を続けて経験した著者は、「死」に異様なまでの関心を抱くようになります。そして、彼は猫を殺すようになり、ついには一連の連続児童殺傷に至るのです。

今なお、「酒鬼薔薇聖斗」への崇拝者が後を絶ちません。今年1月、知人女性殺害容疑で逮捕された名古屋大学の女子大生(19)は、ツイッタ―で「酒鬼薔薇聖斗くん32歳の誕生日おめでとう♪」とつぶやいています。「週刊文春」6月25日号の「少年A『手記』出版 禁断の全真相」特集の「少年Aを神と崇める模倣犯列伝」では、臨床心理士の長谷川博一氏が以下のようにコメントしています。

「名大生は人が死んでいく過程に興味があり、被害者を斧で殴って倒した後、マフラーで首を絞めて、死ぬまでの様子を観察していたそうです。彼女は少年Aの事件を初めとする過去の犯罪を詳細に調べていましたが、そうしたディテールが彼女の殺人の空想に現実味を持たせ、一線を超えさせたといえるでしょう」

また、昨年7月、佐世保市での高1女子による同級生殺害事件にも少年Aとの接点が見られます。「週刊文春」の取材記者は次のように述べています。

「加害少女は猫を殺して解剖し、そこから人間の死に対する関心を深めていった。そのプロセスは少年Aと同じです。地元紙は、彼女は事件前、少年Aの事件など少年犯罪の新聞報道を調べていたと報じています」

元少年Aが「死」に異常な関心を抱くようになったのは、時代背景もあったと指摘されています。彼が一連の殺人を犯す2年前の1995年、「阪神淡路大震災」と、オウム真理教による「地下鉄サリン事件」が発生しました。彼はこの2つの出来事に衝撃を受けたとして、本書の第一部の「蒼白き時代」に次のように書いています。

僕はこのふたつの大惨事をリアルタイムで見てきた。

体内に巨大な虚無がインストールされ、後の僕の思考スタイルにはかりしれない影響を与えた。

大勢の命があっけなく奪われていく。死んだ者は数字になるだけ。

何のために生きるのか?

何のために存在しているのか?

バブル崩壊後、”物質的利益”一辺倒だったそれまでの価値観の体系が大きく揺らぎ始めていたところへ、”震災””サリン”と、世紀の二大カタストロフィーのワン・ツーパンチを喰らい、人々の心は「物質的なもの」から「精神的なもの」へとますます加速度的に移行していった。

それは、深く病んだ「蒼白き時代」だった。(『絶歌』P.102)

このくだりについては、わたしは「違う」と思いました。本書を読んで、その文章表現能力だけでなく、批評能力においても著者には非凡なものを感じました。特に、ランドセルが日本人の均一性を象徴している(P.58)、”サディズム”と”マゾヒズム”はともに「死の衝動」から分離した一卵性双生児である(P.67)、人間は時に”ツクリモノの感情”を発露させてしまう不可思議な習性を持っている(P.76)、ガンジーやチェ・ゲバラは”聖者”などではなく、単に肉体的快楽を追求した”ド変態”である(P.136~137)、現代日本はコミュニケーション至上社会であり、コミュニケーション能力のない人間に生きる権利は認められない(P.234)、三島由紀夫は「打撃技」の書き手であり、村上春樹は「関節技」の書き手である(P.254~255)といった指摘などは非常に鋭く、わたしは何度も唸らされました。しかし、20年前の一連のオウム真理教事件の後、人々の心は「物質的なもの」から「精神的なもの」へとますます加速度的に移行していったというのは絶対に違う。あれから、日本人は一気に「精神的なもの」を避けるようになり、「宗教」を恐れるようになりました。”団塊の世代”の特色の1つとして「宗教嫌い」があげられますが、それが日本人全体に波及した観があったのです。そして、日本人の「葬儀」についての関心も弱くなっていきました。

オウム真理教の麻原彰晃が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。オウムは、死の事実を露骨に突きつけることによって多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのようにして弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。言うまでもないことですが、人が死ぬのは当たり前です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、ことさら言う必要などありません。最も重要な問題は、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということなのです。ここを間違えてはなりません。大事なのは「死」でなく「葬」なのです。

わたしは、元少年A、および彼を崇拝する者どもに言いたいです。「『死』よりも『葬』のほうがずっと大事なんだよ!」と。ぜひ、彼らには死ぬまで、自分たちが命を奪った犠牲者たちの冥福を祈り続けてほしい。そして出所したのであれば、故人の墓参りをし、仏壇に手を合わせてほしい。本なんか書くよりも大事なのは、そっちのほうです。

『絶歌』では、少年Aの面談に訪れた母親が持参した数珠を受け取ったと書かれていますが、その数珠を使ってどのように故人の供養をしたのか、どのように死者の冥福を祈ったのかが一切書かれていません。残虐な殺人や遺体の描写などよりも大切なのは彼なりの供養について書くことでした。そうすれば、『絶歌』は違うニュアンスの本になっていたと思います。

これほど物議をかもすこともなかったかもしれません。

ちなみに、少年Aによる神戸新聞社宛ての声明文の最後には「——– ボクには一人の人間を二度殺す能力が備わっている ——–」と書かれています。二度目に人間を殺す手段が、手記の出版であるとしたら、こんなに悲しい話はありません。実際、今回の出版では、犠牲者の遺族は「二度殺された」と思っているようです。

本書は、かつて大きな社会問題となった「どうして人を殺してはいけないのですか?」という少年の問いに、成人した著者が次のように答えています。

「どうしていけないのかは、わかりません。でも絶対に、絶対にしないでください。もしやったら、あなたが想像しているよりもずっと、あなた自身が苦しむことになるから」

この解答も「自己中心的だ」という批判の声が多いですが、そもそも「どうして人を殺してはいけないのか?」という議論を巻き起こすきっかけとなった張本人が自ら解答しているという点では興味深いと思いました。

また、著者の以下の発言を読むと、これも自己中心的ではあるという見方もできますが、それでも殺人を犯した者ならではの本心が見えてきます。

「どんな理由であろうと、ひとたび他人の命を奪えば、その記憶は自分の心と身体のいちばん奥深くに焼印のように刻み込まれ、決して消えることはない。表面的にいくら普通の生活を送っても、一生引き摺り続ける。何よりつらいのは、他人の優しさ、温かさに触れても、それを他の人たちと同じように、あるがままに『喜び』や『幸せ』として感受できないことだ。他人の真心が、時に鋭い刃となって全身を切り苛む。そうなって初めて気が付く。自分がかつて、己の全存在を賭して唾棄したこの世界は、残酷なくらいに、美しかったのだと」

少年時代に殺人を犯した者の手記といえば、永山則夫の『無知の涙』が思い浮かびます。永山則夫は、1968年から69年にかけて連続ピストル射殺事件(警察庁広域重要指定108号事件)を引き起こした刑死者(元死刑囚)です。北海道網走市生まれで、明治大学付属中野高等学校定時制を中退した彼は、69年の逮捕から97年の死刑執行までの間、獄中で創作活動を続けた小説家でもありました。4人を射殺した永山少年は獄中で、本を貪り読み、字を学びながら、生れて初めてノートを綴ったといいます。かつてない「魂の軌跡」を記した書として『無知の涙』は多くの読者を得ました。わたしも高校時代に読みましたが、その哲学的な内容に触れ、「これが殺人者の書いた文章なのか」と驚愕した記憶があります。

永山則夫が『無知の涙』を出版したときは、今回の『絶歌』のように物議をかもしたのでしょうか。永山は出版前に被害者遺族の許可を得たのでしょうか。そのへんの詳しい事情をわたしは知りません。しかし、彼が「元少年A」と決定的に違う点は「永山則夫」という本名で出版したということです。その後、永山は83年に小説『木橋』で第19回新日本文学賞を受賞します。そして、97年8月1日に東京拘置所において、当時48歳の永山の死刑が執行されました。彼は作家「永山則夫」として生き、そして死んでいったのです。

『絶歌』の著者も、すでに32歳の成人なわけですから、世間の非難を浴びても手記を出版する覚悟があるなら、「元少年A」ではなく、堂々と本名で出版するべきではなかったでしょうか。被害者である土部淳君や山下彩花さんの名前は実名で登場させているわけですから、著者自身も本名で書いてほしかった。そもそも、著書を出版するということは公人に近い存在になることです。そこを「少年A」のままでは筋が通りません。自分だけ安全地帯にいたままで、本を書くことは許されないのです。

最後に、著者が少年院を仮退院した後、保護司、里親、更生保護施設などから多大なサポートを受けていたことが本書を読んでよくわかりました。罪を犯した少年が更生するために、これほど多くの人々が尽力しているということを初めて知りました。特に、元少年Aを我が子のように愛し、必死で世間から守ろうとしたY夫妻の生き方には頭が下がる思いです。

世の中には、無私の精神で他人のために尽くす方がいるのですね。ある意味、無慈悲な殺人者がいて、慈悲深い人々がいて、社会がバランスを取っているのかもしれません。元少年Aの告白だけを読めば暗澹たる気分になりますが、彼を更生させようと必死に頑張ってきた人々の存在を知ると、「人間も捨てたものじゃない」という気になります。それにしても、今回の出版によって元少年Aは支援者の人々を裏切ったのでしょうか?