- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1123 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『真説・長州力 1951-2015』 田崎健太著(集英社インターナショナル)

2015.09.25

『真説・長州力 1951-2015』田崎健太著(集英社インターナショナル)を読みました。

プロレスラー・長州力の半生を赤裸々に描いたノンフィクションです。著者は1968年京都市生まれのノンフィクション作家です。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。「週刊ポスト」編集部などを経て99年末に退社。主な著書には『此処ではない何処かへ 広山望の挑戦』 (幻冬舎)、『偶然完全 勝新太郎伝』 (講談社)、『維新漂流 中田宏は何を見たのか』(集英社インターナショナル)、『球童 伊良部秀輝伝』(講談社)などがあります。早稲田大学スポーツ産業研究所の客員研究員です。

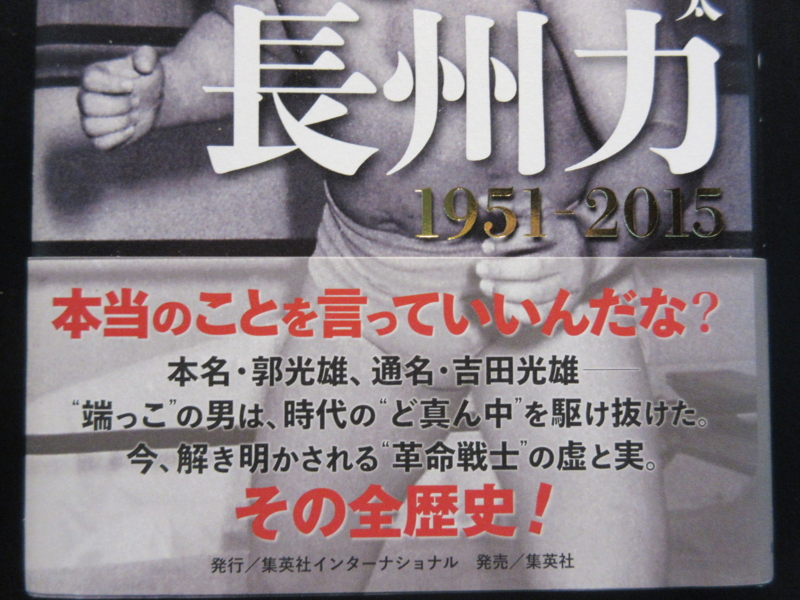

本書の帯

本書の帯

本書の表紙には若き日の長州選手の写真が使われ、帯には「本当のことを言っていいんだな?」「本名・郭光雄、通名・吉田光雄―”端っこ”の男はプロレスラー長州力となり、時代の”ど真ん中”を駆け抜けた。今、解き明かされる”革命戦士”の虚と実。その全歴史!」と書かれています。

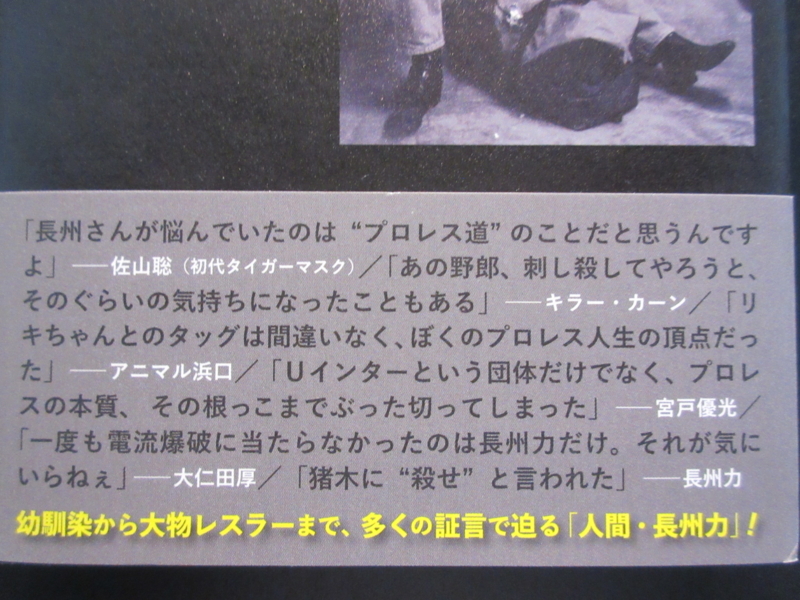

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「在日朝鮮人二世として生まれた幼少期の苦悩から、ミュンヘン五輪、”噛ませ犬”事件、”黒歴史”WJプロレス崩壊の真相、そして現在――長州力がすべてを語った! 藤波辰爾、佐山聡(初代タイガーマスク)、坂口征二、アニマル浜口、キラー・カーン、大仁田厚ら大物プロレスラーも登場。多数の関係者取材で迫る衝撃ノンフィクション!」

わたしは、在日朝鮮人二世としての苦悩の部分よりも、やはりプロレスラーとしての生き様の部分に強く興味が沸きました。

この読書館でも紹介した『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』に通じるノンフィクションの傑作であると思います。

本書の「目次」は以下の通りです。

プロローグ 端っこの男

第一章 もうひとつの苗字

第二章 ミュンヘンオリンピック韓国代表

第三章 プロレスへの戸惑い

第四章 「長州力」の名付け親

第五章 メキシコに「逃げる」

第六章 「噛ませ犬」事件の”謎”

第七章 タイガーマスク引退とクーデター

第八章 ジャパンプロレスの野望

第九章 長州を恨む男

第十章 現場監督の秘密

第十一章 消されたUWF

第十二章 アントニオ猪木と大仁田厚

第十三章 WJプロレスの躓き

第十四章 どん底

第十五章 再び、「ど真ん中」に

エピローグ 赤いパスポート

プロローグ「端っこの男」は、2013年に著者が長州行きつけの六本木にある居酒屋で飲んでいる場面からはじまります。プロレス団体のWJを旗揚げしたときは「ど真中」を宣言した長州ですが、居酒屋では端っこの席に座りました。著者は次のように書いています。

「長州の坐る場所はいつも同じだった。一番奥のテーブルで、入口に背を向けて坐った。上座を勧めると、長州は首を振った。

『ぼくはいつもここです。端っこがいいんです』

きちんと足を揃えて、ちょこんと物静かに坐る姿は、リングの中とはまったく違っていた。

『中学校ぐらいからは、ぼくはいつも端っこでしたね。なるべく後ろ側の端っこ。高校時代は完全に真後ろの端っこでしたね。大学時代、よく映画館に行ったんですけれど、コマ劇場の後ろ。坐る場所は決まっていました』

この居酒屋で著者は貴重な話の数々を長州から聞き出しますが、そこに意外な客が入ってきました。著者は書きます。

「そんなとき、店にアントニオ猪木が真っ赤なマフラーを垂らして、藤原喜明らを連れて姿を現した。猪木もまったく偶然に、この居酒屋を贔屓にしていたのだ。

長州は店に入ってきた猪木の姿を認めると、立ち上がって挨拶した。それまで、長州は猪木のブラジルへの投資で新日本プロレス社内から反発が出ていた時代の話をしていた。猪木に挨拶した後、多少声を落としたものの、表情を変えずに何事もなかったかのように長州は話を続けた。

猪木は小一時間、酒を飲むと、店の客からの要望で『イチ、ニー、サン、ダーッ』と雄叫びを上げて、近くの店に移っていった。彼は見事にアントニオ猪木を演じていた。その姿を静かに眺めていた長州と対照的だった」

しかし、長州が飲んでいた店に猪木と藤原が偶然やって来たというのは凄い話です。

3人とも同じ新日本プロレスで活躍していた頃の話ではありません。これは2013年の後半、ほんの2年前の話なのです。その六本木の店を探して、わたしも行ってみたい!

この日の取材は5時間にも及び、これまでずっと長州にインタビュー取材を続けてきた著者は「ようやく一冊の本になる」という手応えを感じたそうですが、次のように書いています。

「長州力を描くことは、吉田光雄という、本質的に慎ましい、店に入ると隅に坐ってしまう在日朝鮮人二世の人生を描くことだ。ただ彼の周りにはプロレスという虚と実が入り混じった靄がかかっていた」

第二章「ミュンヘンオリンピック韓国代表」の冒頭には以下のように書かれています。

「長州力の取材を始めてすぐに気がついたのは、プロレスラーとなった以降の『試合』を『仕事』と呼ぶことだった。

プロレスの世界には、大相撲から引き継がれた隠語が数多くある。長州はしばしば『お米』という『金銭』を意味する言葉を使った。彼は『コ』の部分で舌を少し撒いて発音する。長州にとってプロレスは、お米を稼ぐための『仕事』だった。当初、『仕事』の話は早く終わらせようとした。一方、プロレスラーとなる前、特に大学時代について話をするときはいつも愉しそうだった」

このへんの感覚は、同じくアマレスのオリンピック出場選手であったジャンボ鶴田が「全日本プロレスに就職します」と言い放ったときに近いのかもしれません。

では、長州はプロレスのことをどう考えていたのだろうか。

第四章「『長州力』の名付け親」」には、彼がリングの中で何を見せるかについて感覚を研ぎ澄ましたことと、次の長州の言葉を紹介しています。

「プロレスっていうのは本来格闘技で、格闘しなきゃいけない。殴る、蹴る、ぶつかるというがプロレスの醍醐味だというのが頭の中にあるから。それが常にロープに飛んだり跳ねたりっていうのはねぇだろうって。ぼくは(派手な技は)1つか2つでいい。ぼくがこの体型でそれをやっていたら、終わっていますよ。間違いなく、終わっていますよ。この体型で何をパフォーマンスするか。頑丈で、でもスピードはあるよって」

著者の「プロレスのうまい、ヘタとは何ですか」という質問には「個々違うだろうけどね。自分の解釈では感情がどれだけ出せるか。溜めるというか・・・・・・(だから)リングに上がる前には、しんどい神経になっていますね」と返しました。

第五章「メキシコに『逃げる』」では、長州と同じ山口県出身の後輩レスラーである佐山聡が、大先輩の長州について次のように語っています。

「長州さんが悩んでいたのは、セメントのことではなくて、”プロレス道”のことだと思うんですよ。長州さんはセメントには関心がない。長州さんはもの凄いプロレス道を持っているんです。それはアマチュアレスラーとしてのプライドがあるからかもしれません。長州さんはこっち(関節技)の方ははっきり言って必要ない。長州さんにとってのコレ(シュート)はプロレス道。ぼくらのプロレスに対する思いと長州さんの思いは違う。でも、コレ(シュート)は同じ」

爆発的な人気を誇ったタイガーマスクを捨てて、新格闘技「修斗」を創設した佐山の言葉だけに重みがありますが、彼はさらに次のように言います。

「考えてもみてくださいよ、長州さんの技なんか(特別なものは)ないですよ。ラリアットとか凄いのがありますけど、あとはストンピングぐらい。それをもの凄い迫力にしてしまうのが長州さんです。闘いの迫力というかね」

なお、佐山は長州が「客から笑われることだけは絶対にするな」と口酸っぱく言っていたことが記憶に残っているそうです。

本書には「あのときの真相は一体どうだったんだ?」的なプロレス・格闘技史の真実のエピソードが散りばめられており、まことに興味深い内容となっています。特に『安生洋二 200%の真実』という本でも登場するUWFインターナショナルの安生洋二が、アメリカのロスアンゼルスにあるグレイシー柔術のヒクソン・グレイシーの道場に殴り込みにいったくだりが印象的でした。同書では、安生がヒクソンの道場に殴り込みに行ったのはすべて宮戸優光の指示であったと書かれています。

しかし、第十一章「消されたUWF」には以下のように書かれています。

「宮戸は安生の格闘家としての力量は買っていたが、ヒクソンの道場に送ることには慎重だったという。

『彼が”ヒクソンには200パーセント勝てる”と公言していた以上、何らかの行動は起こさなければならなかった。道場に押しかけていくのは、衆人環視の試合とは事情が違う。道場の中に入れば、何が起こるか分からない。ましてや、アメリカ。殺される可能性もあるでしょう。そこで、15人ほど乗り込んでいくのはどうかと提案しました』

ヒクソンは強いとしても、彼の道場はあくまでも町道場であり、それほど多くの力のある格闘家がいるとは思えない。ゲーリー・オブライトやダン・スバーンらアメリカ人レスラーを含めた15人程度で乗り込むことを宮戸は考えていたという。万が一乱闘になっても15人いれば負かすことができると踏んでいたのだ。慎重な宮戸らしい策でした。

こんな策があったとは初めて知りました。結局は安生が宮戸が出した15人での”殴り込み案”を蹴り、「1人でも構わない、むしろ、足手まといになるので自分だけで十分だ」と言い張ったというのです。しかし今から思えば、15人は多すぎるとしても、せめて5人ぐらいは連れて行ったほうがよかったかもしれませんね。それと、安生よりもオブライトやスバーンとヒクソンとの闘いが実現していたら面白かったですね。その意味では、宮戸案が蹴られたことが残念です。

そのヒクソン・グレイシーは、一時、長州との対戦が噂されていました。

ヒクソンが船木誠勝を破った試合の後、対戦相手として長州の名前が出たのです。果たして、長州はヒクソンと対戦する気はあったのでしょうか。本書の第十二章「アントニオ猪木と大仁田厚」には、長州の以下の発言が紹介されています。

「もし俺がやっていたらですよ。結果はどういう形になるか分からないですけれど、勝っても負けても、逃げたでしょうね。勝ち逃げ、負け逃げもある。うん・・・・・・50歳に入る前で、お米(ファイトマネー)は摑めるかというのはありましたね。あー、動いているお米の桁が違ったね。桁が違っていようがなんだろうが、勝ち負けも負け逃げもできる」

しかし、長州とヒクソンの「世紀の一戦」は実現しませんでした。著者は、次のように書いています。

「2001年2月、ヒクソンの息子が交通事故で亡くなった。彼の精神状態が不安定となり、この話は完全に流れたとされる。その後、猪木との間に生まれた溝は埋まることはなく、2002年5月末に長州は新日本プロレスを退団した。退団直後、長州は『(新日本との)確執の原因で大きなものは、アントニオ猪木』だと名指しで批判している」

当時の長州がいかに猪木を憎んでいたか。それは「東京スポーツ」2002年6月2日号に掲載された長州の以下の発言からもわかります。

「あの人(アントニオ猪木)は常におびえている人間。最終的にコンプレックスがあるんだ。ジャイアント馬場が坂口さんを信用してもあの人を信用しなかったのも分かる。坂口さんは細かいけど、経営は大したものと馬場さんは見ていたんだね。(猪木は)人間的に何か欠落しているんだ。

特にここ1~2年は最悪だね。橋本(真也)以来は・・・。まあ、あのバカも犠牲者かもしれない。かばうつもりはないけど・・・。いや、あのバカは犠牲になって当然かな。ハハハッ・・・」

長州と橋本の不仲は有名でしたが、二人は伝説の「コラコラ問答」を繰り広げています。その橋本もすでにこの世にはいません。世の無常を感じますね。

それほどまでに猪木を憎んでいた長州でしたが、猪木の凄さを一番よく理解していたのも長州でした。本書の「エピローグ」には、猪木についての長州のコメントが紹介されています。

「よく猪木さんってどういう人って聞かれるんです。凄い人だとかそれぐらいしか言えない。なぜ、この人が凄いのか・・・・・・(こう思っているのは)ぼくだけかもしれない」

「プロレスは筋書きがあるとかみんな書いてる。でも、あの人はシュートです。なんのシュートというのかは・・・・・・あの人のリングの中のパフォーマンスはシュートです。だから凄い。それはぼくも経験しているしね」

ある試合中、長州は猪木から「殺せ」と言われたそうです。以下はインタビュアーである著者とのやりとりです。

「殺せ、ですか?誰を?」

「長州、殺せと。そのとき、うわっと反応するものがありました。この人はそこまで行く人なんだと」

「猪木さんは長州さんに、自分を殺せと言ったんですか?」

「最初は聞き取れなかった。あの人、本気でリングで死ぬことを求めていたのかもしれない。だからあの人には敵わないんです」

客の前で自分を殺せと言う猪木に長州は背筋が凍るような恐怖を感じ、その恐怖、その凄みこそがプロレスの本質であると理解したのです。

ある意味で猪木に翻弄された人生を送った長州のことを、著者は次のように書いています。

「新日本での現場監督時代にほかのレスラーへ厳しく接して疎まれたのも、またWJで華がないと批判されたのも、猪木がリングの上で照らし出した凄みに長州がこだわったからだろう。

『ぼくはアントニオ猪木のように格好良くないけど、なんていうのかな、持っているものが合っているのかな。何か壊しちゃおうというパワーがここにあって・・・・・・』

長州は自分の腹の部分を指した。

『ぼくが新日本から飛び出したのも、(猪木から離れようと)言い聞かせたみたいなところがある。でも、お釈迦様の掌の上から出られないんです』

長州の帰る時間が近づき、著者は前から決めていたという最後の質問を以下のように投げかけます。それは「長州さん、もう一度人生があったら、またプロレスラーになりますか?」というものでした。長州からは「あ? ならないですね」という答えが戻ってきました。「もう1回の人生なんてあり得ないでしょ。深く考えたこともないですね」という長州に対して、著者は「それでもあるとすれば、何になりますか?」と問います。長州の答えは「職人ですかね。見習いから始めながら修業をする、みたいな」でした。