- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.12.06

『戦争と読書 水木しげる出征前手記』水木しげる・荒俣宏著(角川新書)を読みました。

わたしのブログ記事「水木しげる大先生、逝く!」に書いたように、先月30日午前、「ゲゲゲの鬼太郎」や「悪魔くん」で知られる漫画家・水木しげる氏が都内の病院で亡くなられました。水木氏は妖怪漫画の第一人者であり、異界のようすをレポートした人としては、上田秋成、平田篤胤、小泉八雲、南方熊楠、柳田國男、泉鏡花らと並ぶ巨人であったと思います。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「鳥取連隊所属当時の水木しげる」とキャプションのついた若き兵士の写真があります。そして、「二十歳の水木しげるが出征直前まで考え続けた 死ぬ意味、戦争の無意味」「荒俣宏が読み解く水木しげるからのメッセージ」「戦争前夜に生きる者たちへの『生き残るヒント』」と書かれています。

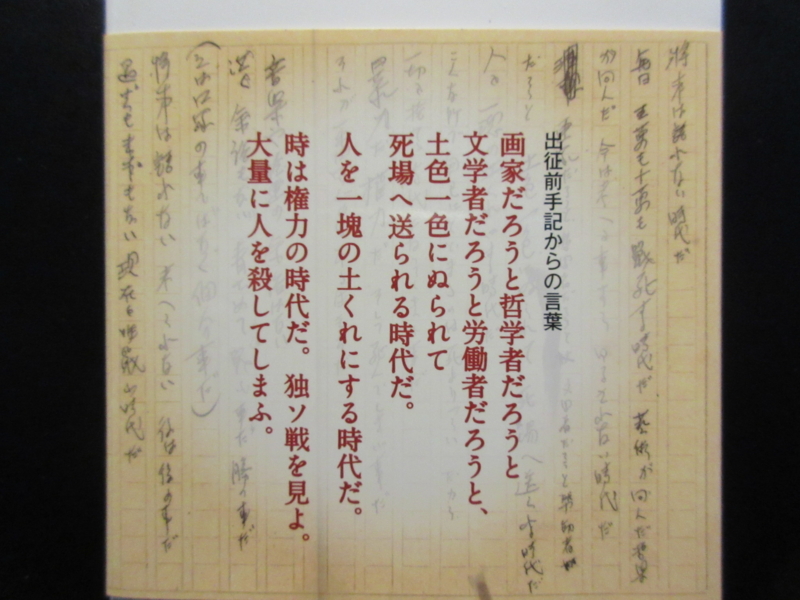

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯裏には以下の「出征前手記からの言葉」が紹介されています。

「画家だろうと哲学者だろうと

文学者だろうと労働者だろうと

土色一色にぬられて

死場へ送られる時代だ。

人を一塊の土くれにする時代だ。

時は権力の時代だ。独ソ戦を見よ。

大量に人を殺してしまふ。」

本書の「目次」は以下のようになっています。

「はじめに」

第一章 水木しげる出征前手記

第二章 青春と戦争―水木しげる出征前手記の背景

1 違和感と同感のはざま

2 戦時下の読書について

3 戦争になる前、日本は出版の黄金期だった

4 軍国主義のひろがり

5 戦時下の学校生活

6 青年たちの声と和して

7 戦争と読書

8 ゲーテという存在の発見

9 『三太郎の日記』の出現

10 日本人と日記の伝統

11 水木手記をどう読むか

第三章 水木しげるの戦中書簡

第四章 年表 水木しげると社会情勢

本書には、水木氏が徴兵される直前、人生の一大事に臨んで綴った「覚悟の表明」たる手記が全文収められています。それに水木さんの一番弟子を自認する作家の荒俣宏氏の解説、単行本未収録の出征前および復員後の書簡3通、そして、年表がまとめられています。

手記は昭和17年10月に書き始められ、同年11月7日に水木氏が20歳になって徴兵検査を受けた直後のものと推察されます。しかし、日付が入っていないため、流れがつかみにくく、荒俣氏の名前も入っておらず、「どこからが水木氏の手記で、どこからが荒俣氏の解説なのか」がわかりにくかったです。これは編集上もっと何とかならなかったものでしょうか。

本書を一読して、読者は誰でも驚くでしょう。ここには、妖怪も登場しなければ、わたしたちが知っているユーモラスな水木氏の姿もありません。そこから浮かびあがるのは、これまで見たことがない懊悩する水木氏の姿でした。当時の20歳の青年たちと同じ太平洋戦争下の若者の「苦悩」と「絶望」、そして「救い」のようなものが描かれています。

第一章「水木しげる出征前手記」から、わたしの心に残った部分を以下に抜書きします。

「仏教もやる。博物もやる・・・・・・

いじけるな、自分を小さくするな、

俺は哲学者になる。」

「芸術は即ち哲学だ。

美を追求するものは唯美だけを造るのみだ【挿入・之は意味がない】。

芸術は必ずしも美と約束しないけれども、最高の芸術は最高の美だ。」

「老人も死ぬのはおしい。青年と同じ瞬間に生つているが故に生そのものからみては同じだからである。生も瞬間死も瞬間だ。」

「俺は画家になる。美を基礎づけるために哲学をする。

単に絵だけを書くのでは不安でたまらん。

俺は哲学者になる。だが画家だ。あくまでも画家だ。」

第二章「青春と戦争―水木しげる出征前手記の背景」の「1.違和感と同感のはざま」では、荒俣氏が以下のように述べています。

「応召した青年たちの私的な見解や意見といった同時代のドキュメントは、戦時下ではほとんど公にされませんでした。世の中とはおもしろいもので、出征すれば死を意味する時代であっても、抜け道は探せばいくらでもあって、長男は兵役を免除されるというので長男になれる養子の口を求めたり、あるいは初等教育を重視していた軍部が師範学校に入学した者に手を出さないという話を聞いて、わざわざ師範学校に鞍替えさせたり、極端な場合になると徴兵検査で丙種に区分けされる疾病や障害をわざわざわが身に負ったり、さまざまな裏技が横行したといいます。これらの奇妙な努力も、この時期には切実な「自己を防衛」する戦いだったと考えれば、無視できない戦争史の断面と言えるでしょう。しかし、いま、そのような記録を探そうとしても困難です。兵役逃れの実態を含め、戦争遂行の流れに逆行するような言説は、出したくても出せない事情にあった時代でした」

また、水木青年は戦中書簡でゲーテへの心酔ぶりを綴っていました。

それについて、まだ戦地へ行っていなかった20歳のときに書いた手記と戦中書簡を比べてみると興味深いとして、荒俣氏は述べています。

「書簡に書かれている内容には、ゲーテら出征直前に集中的に読んだ本が、変わることなく心の支えになっている事実が見てとれるからです。『ゲーテとの対話』を日本に持ち帰ったというエピソードは、そのことをさらに強く印象づけるでしょう。つまり、ゲーテの言葉は戦争に関係なく、武良茂の心の糧でありつづけたのです。そこを考えると、ゲーテの影を薄れさせたのは、むしろ、戦後の日本の変化だったのかもしれません。この事実は、あらためて問題とすべきことです。その意味から、本手記はひとつの思索遍歴史として通読する意味があると思われます」

さらに荒俣氏は以下のように述べています。

「本書に収めた書簡をもあわせ読むと、読書の重要性がさらに明らかになります。それは、戦時下につちかった教養や哲学が、戦争終了と同時に無意味化して消滅したのではなく、ひきつづき戦後の歩みを支える精神的な糧になった、という事実です。私はここで、すこし大きなことをいいます。戦時下の読書は、戦後も重大な精神的バックボーンとして、青年の心に作用しつづけたのではないのか、と」

「9・『三太郎の日記』の出現」では、荒俣氏は「なぜゲーテが日本人の青年にもてはやされたか」という点を問題にし、「ゲーテが愛されたのは、あらゆるジャンルを横断できる知のオールマイティ性と、それにともなう知の幸福感、豊かさが存在するからだ」と書いています。さらに、荒俣氏は以下のように述べています。

「その背景として第一に考えられるのは、貴族でありながら庶民でもあり、詩人でありながら自然科学者であり、政治家でありながら芸術家でもあり、孤独な思索にふけりながらも文化交流サロンの花形であったという、その人生の過ごし方が魅力的であったという事実です。ゲーテ自身もそうした生き方に自信を持っていました。そして、その教養主義的な幸福感が、脱亜入欧のスローガンを掲げた日本の教養層にとっても、きわめて好ましかったのだと思います」

また、荒俣氏はゲーテという大作家について次のように述べています。

「ゲーテの背後には、ドイツ・ロマン主義という思潮の大波がありました。この大波は、平たく言えば『遅れてきた文明』を新時代のちからに転用させた原動力といえますが、ちょうど19世紀にアメリカ合衆国や日本など、これから文明国になろうという新興国が自国文化の確立のために参考にしたのが、このドイツでした」

ドイツの哲学者ヘルダーは、ドイツ民謡の価値を発見しました。

ヘルダーは音楽について素人でしたが、これが先進国コンプレックスを覆す力となりました。というよりも、カントに影響を受けたヘルダーは、一種の百科全書派の知性であり、科学が細分化される以前の哲学を半分引きずった自然哲学あるいは博物学の実践者だったことが大きかったのです。荒俣氏は「科学も宗教も哲学も、分かちがたく結びついて時代の遠大な世界観が、ここに再構築されます」と書いています。それは、河合栄治郎が「主知主義」と批判したフランスの生き方とは、流れを異にするものでした。

さらに荒俣氏は、以下のように日本への影響を述べます。

「この発想は、音楽をフランス芸術的に洗練するのではなく、粗野で大衆的な『野生の歌』を復活させる方向へ発展しました。それと同時に、同じように『新しい国家』を建設中だったアメリカや日本も、ドイツの民謡復活やロマン主義思潮に影響を受けたわけで、たとえばアメリカでは機械文明が発達する一方で、『超越主義』が流行し、ソローやエマーソンが示したような『森の生活』や、今日でいうエコロジー思想が生まれていきます。ちなみに、エコロジーという言葉は、ゲーテ自然学の継承者といえる博物学者エルンスト・ヘッケルの造語です。また日本でも、そのような文脈からドイツ文学やドイツ音楽が手本とされ、文字の残っていない民話や習俗を研究する柳田國男らの民俗学へもつながっていくのではないか、と私は思っています」

『合本 三太郎の日記』の「第三 奉仕と服従」では、「なぜ命を捨てて戦争に行かねばならないか」という問いに対する、ヒントが得られる一文が出てきます。以下の通りです。

「奉仕とは『おのれ』を捨てて『おのれ』ならぬもののために尽くすことである。服従とは『おのれ』を捨てて『おのれ』ならぬものの意志に従うことである。奉仕も服従も、共に『おのれ』の否定を意味する点において共通なるものを持っているがゆえに、我らは往々この両者を混同して、あらゆる場合にその対象の意志に服従することをもって、その対象に奉仕する所以の途であると思惟する。しかし我らが奉仕において否定する『おのれ』と、服従において否定する『おのれ』とは、ただ1つの場合を除いては―『道』に対する奉仕と、道に対する服従との場合を除いては―全然その意味を異にするものである」

「11.水木手記をどう読むか」では、水木氏が手記の中で書いている「死ぬ覚悟」という言葉を取り上げて、荒俣氏が以下のように述べています。

「死ぬ覚悟! これはまことに本質を衝いた言葉です。『三太郎の日記』も、そのメッセージの要約は、武良茂がふと口走ったこの一句に尽きます。戦時下の青年の多くが真摯に求めた『自分が死ぬ意味』の答えも、おそらくこの一句にありました。死ぬ覚悟とは、つまり―なまけものになりなさい―という後年の警句に吸収されるのではないでしょうか。なまけものでいてはならない時期に、あえてなまける。ここに水木しげる的な哲学が結晶したのかもしれません」

「哲学とは死の学び」と述べたのは、ソクラテスであり、プラトンです。

本書を読めば、20歳の水木青年は早熟な哲学青年であったことがよくわかります。本書を読みながら、わたしは神風特攻隊で若い命を散らせた兵士たちに「哲学の徒」や「文学の徒」が多かったことを思い出しました。

それにしても、片腕を失いながらも、日本に帰還できたからこそ、わたしたちは素晴らしい妖怪漫画の数々を読むことができました。

その幸運に感謝するとともに、水木しげる氏が描き続けた「妖怪」とは平和のシンボルにほかならないことを改めて痛感しました。